遮虏障、居延都尉府与居延县

张文平(内蒙古自治区文物考古研究所)

遮虏障、居延都尉府与居延县

张文平

(内蒙古自治区文物考古研究所)

居延 遮虏障 居延都尉府 居延县

发源于祁连山的黑河,流经河西走廊,最终注入额济纳旗的居延海。处于大漠之中的额济纳旗,在黑河水、居延海的滋润下,形成了3万余平方公里的绿洲。大漠、绿洲,黑河、居延海,胡杨、红柳,居延汉简、黑城文书,土尔扈特蒙古部落,共同组成了额济纳旗独特的文化符号。

关于黑河的最早记载,见于《尚书•禹贡》,曰:“导弱水,至于合黎,馀波入于流沙。”《禹贡》为战国时人著作,针对当时诸侯称雄割据的混乱局面,托名于大禹,提出了一个国家统一之后的理想化治国方略,包含了九州、五服等政治地理概念。一般认为,这里的弱水即为黑河,弱水沿岸的土著居民使用皮筏济渡,古人往往认为是水弱不能载舟,因称弱水。黑河是我国西北地区第二大内陆河,发源于祁连山北麓中段,经河西走廊向北注入额济纳旗居延海。黑河以东为广阔的巴丹吉林沙漠,也就是《禹贡》所言的“流沙”。《禹贡》的记载表明,战国时期的华夏民族已经将黑河、巴丹吉林沙漠纳入了中国的地理观念之中。

而居延作为一个历史地名,最早见于《史记•匈奴列传》的记载,汉武帝元狩二年(前121年)夏天,“骠骑将军复与合骑侯数万骑出陇西、北地二千里,击匈奴。过居延,攻祁连山,得胡首虏三万余人,裨小王以下七十余人。”这是汉朝的军队第一次到达居延。20世纪70年代,甘肃居延考古队在对肩水金关遗址的试掘中,获得一枚武帝元狩四年(前119年)简①。由此说明,元狩二年骠骑将军霍去病“过居延”之后,汉朝便开始在居延地区屯兵经营了。

太初三年(前102年),西汉王朝将北部边塞防线一举扩展至阴山山脉以北的丘陵草原之上,光禄勋徐自为修筑了五原塞外列城。同年,据《史记•匈奴列传》记载,强弩都尉路博德“筑居延泽上”;同一条史料,《汉书•武帝纪》作“筑居延”。《史记•大宛列传》的记载略为详细,汉朝“益发戍甲卒十八万酒泉、张掖北,置居延、休屠以卫酒泉。”通过这些零散的记载,可知汉朝于太初三年在居延地区设置了居延都尉府,系统性地修筑军事障塞。居延都尉府的第一任都尉是强弩都尉路博德,他最后死于任上。

居延都尉府是西汉时期居延地区的最高军事指挥机构,隶属于张掖郡太守管辖,下设军事建制主要有三大候官,分别为北部一线的殄北候官、西部一线的甲渠候官、南部一线的卅井候官②。每个候官下辖若干部,部下设若干燧。古代的黑河在红城以南一带分作向北流、向东流两个支叉,在三个候官与东部的古居延泽之间,向东流的黑河形成了一片冲积扇绿洲,绿洲的存在使发展农业成为可能。只是后来由于黑河向东流支叉的断流,这一片绿洲才逐步荒漠化,这大约是发生在明代以后的事情。

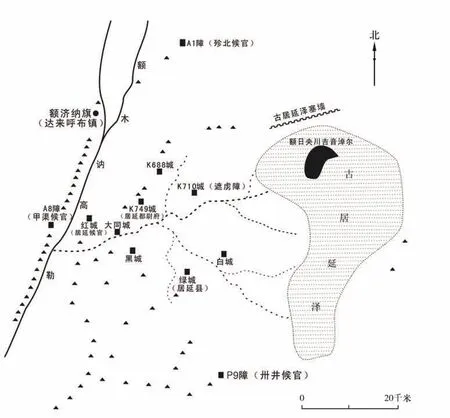

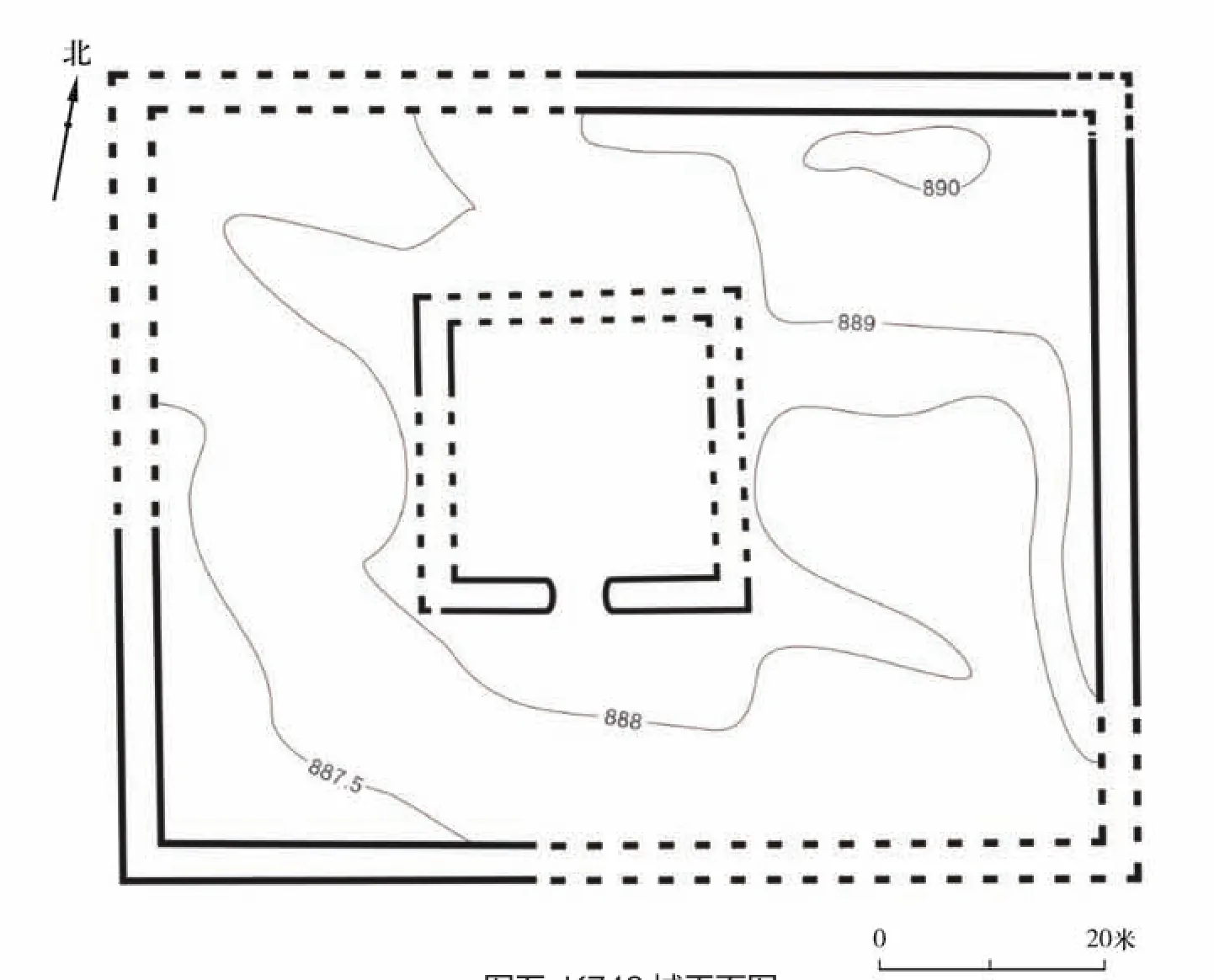

据目前掌握的考古调查资料,居延地区的汉代遗存,除隶属于三个候官的障城、烽燧、天田等遗迹外,位于居延绿洲之中的汉代遗址主要有城障遗址6座、烽燧24座。6座城障遗址,分别为K688城(一名雅布赖城)、K710城、白城、K749城(一名温都格城)、绿城、红城。结合史料记载,这些遗址应为遮虏障、居延都尉府和居延县等多个行政、军事建制的治所(图一)。

图一 居延区域烽燧、城障分布图

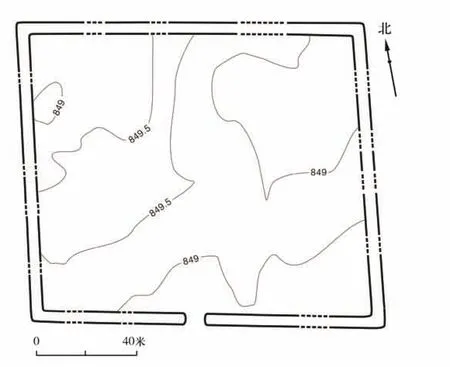

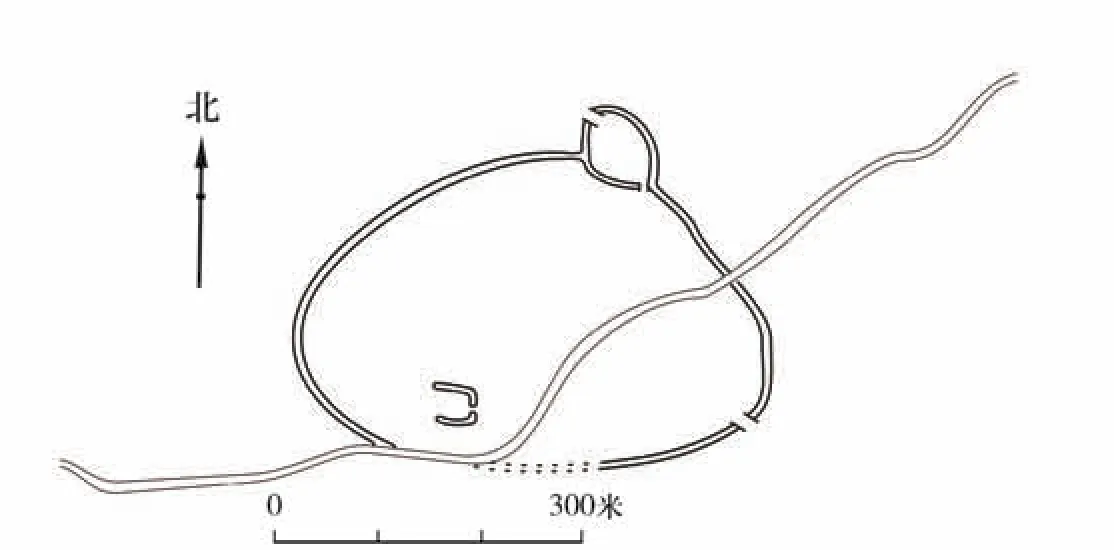

图二 白城平面图

《汉书•地理志》“张掖郡”条下记载:“居延,居延泽在东北,古文以为流沙。都尉治。”这里的居延指居延县。据此,一般认为居延都尉府与居延县同治,中瑞西北科学考察团首先提出K710城为汉代居延城的观点,学界持为定论,把K710城直接称为居延城。陈梦家先生考证K710城为居延县城 ;另一方面,他又提出居延都尉府治所不在居延县城,而在甲渠候官治所A8障,并指出K688城可能是遮虏障③。李并成先生又提出新说,认为K688城当为居延都尉府治所,而K710城则有可能是遮虏障,至于居延县城则在靠南的绿城④。

归结起来,关于居延都尉府治所目前主要有以下三种观点:一是在K710城;一是在A8障;一是在K688城。甘肃居延考古队于1973~1974年间对A8障作了正式发掘,不支持其为居延都尉府治所的观点⑤。至于K710城、K688城,本文同样不支持它们为居延县或居延都尉府治城。

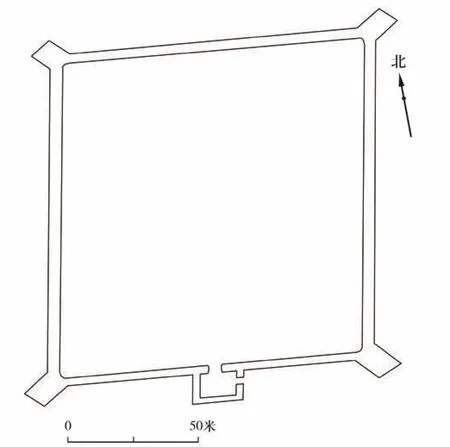

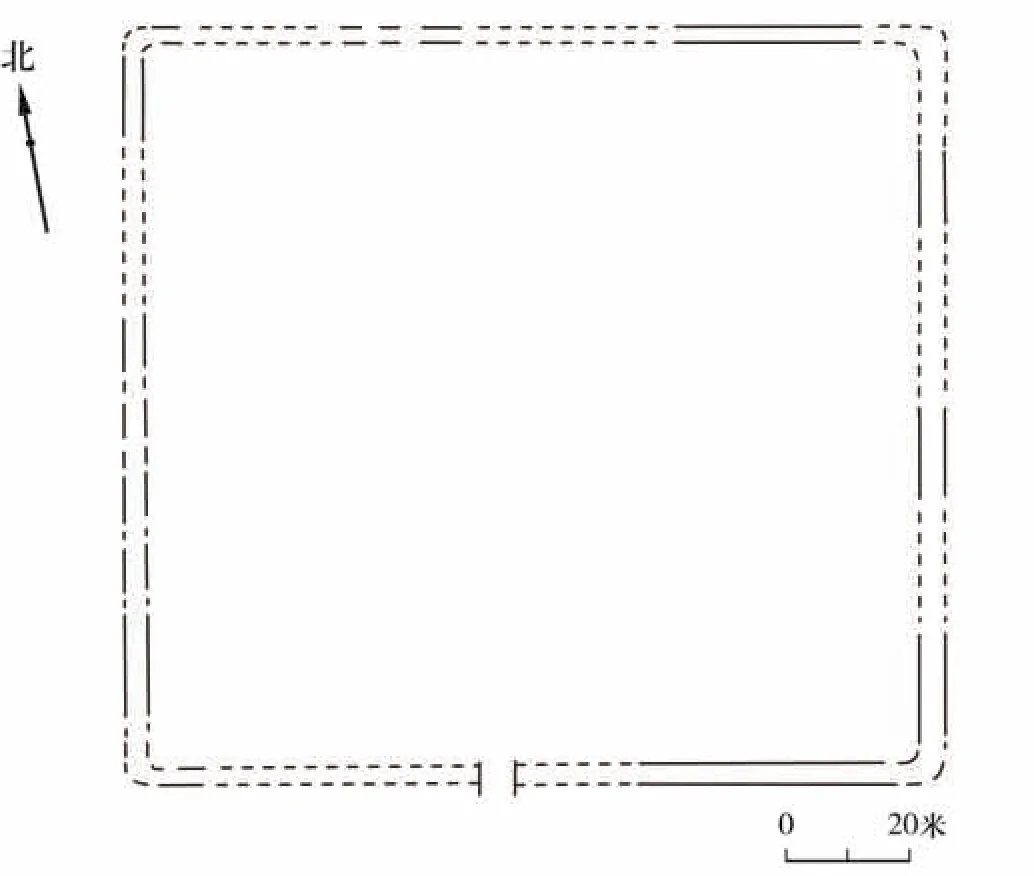

2008年,在居延地区新发现了白城,其规模与K710城、K688城大体相同,平面大致呈方形,边长近130米(图二、三、四)。三城大致呈一条直线分布于古居延泽的内侧,K710城居中,其他二城分列左右;K710城四角有角台,南门外有方形瓮城,而其他二城均无角台、瓮城。这种130米见方的古城,是五原塞外列城沿线古城的标准形制,在汉外长城沿线古城中也极为常见。太初三年,光禄勋徐自为筑五原塞外列城,强弩都尉路博德同时“筑居延”,则位于古居延泽北岸的古居延泽塞墙与上述三城均应为“筑居延”的遗存。K710城居于三城中的主导地位,其他两城起到协同防御的作用。《汉书•地理志》“张掖郡居延”条下,颜师古注曰:“阚骃云武帝使伏波将军路博德筑遮虏障于居延城。” 据此初步推断,K710城为遮虏障, K688城、白城为分列于遮虏障左、右两侧的卫城。天汉二年(前99年),骑都尉李陵率5000步卒由遮虏障出兵匈奴,因寡不敌众,又得不到路博德的支援,力战不能突围,最后投降匈奴。

强弩都尉路博德在修筑遮虏障的同时,也修筑了居延都尉府,居延都尉府应起到总控遮虏障三城的作用。居延都尉府的治所,当为位于K688城西南约6.8千米处的K749城。K749城为内、外城结构,保存较好的夯土城墙宽约3米,残高最高可达5米。外城平面呈长方形,东西长90米,南北宽65米;内城位于外城中部,平面呈方形,边长28米(图五)。古城地表散布大量灰陶片,为典型汉代遗物。K749城的内、外城结构,规格明显高于遮虏障三城。据对居延汉简的研究,在北流黑河(今名额木讷高勒)的东侧,汉代有一条南北向的邮驿道路,居延都尉府位于这条道路之上,这与K749城的位置是相符的。而且,K749城的位置向西靠近甲渠候官,向北与殄北候官、向南与卅井候官的距离大致相仿,这样便于对三个候官的协同指挥。

图三 K710城平面图

图四 K688城平面图

至于居延县,则支持李并成的观点,认定为绿城。李并成认为绿城为居延县,有如下几点理由:第一,绿城位于居延绿洲的腹地,距离边塞有一定距离,便利于民事活动;第二,绿城周围的垦区,在整个居延地区是规模最大的;第三,绿城平面呈不规则的椭圆形,东西最长450米,南北最宽280米,周长约1200米,其规模是居延地区6座汉代城障中最四坝文化,但又与四坝文化存在某些联系。从绿城向西一线有黑城、大同城等古代大型城址,前者为西夏黑水镇燕军司治所,元代沿用为亦集乃路,后者为隋代大同城镇,唐代先后沿用为同城镇、安北都护府、同城守捉、宁寇军等军事机构。绿城-黑城-大同城一线,明代以前长期为居延地区古代人类活动的中心所在。

以前,对绿城的性质认识不清,主要是由于其椭圆形城的形制、地表缺乏遗物等因素造成的。绿城北部有一大片青铜时代的文化层,绿城北墙即建于这处遗址之上,表明城址的年代要晚于青铜时代。绿城之内散布有汉代遗物,但作为汉代县城的文化层却不多见,主要是由于元代修建的一条水渠从古城当中穿过,对汉代遗存破坏严重,反而使它的真正面目隐而不显了。再者,以前有的学者将绿城周围的高台墓葬定性为魏晋墓⑥,也是造成认识不清的一个原因。

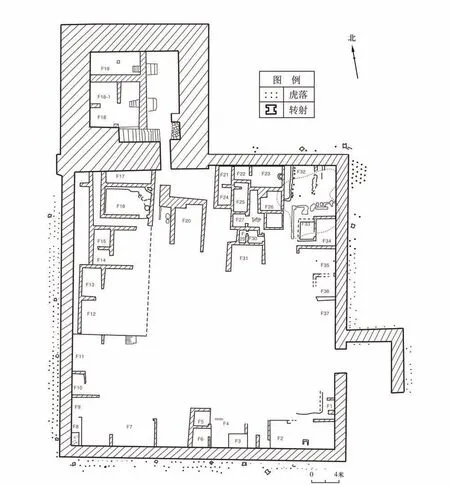

综上所述可知,汉代在居延地区最早设立的是军事机构,有居延都尉府、遮虏障等。出土的居延汉简表明,到西汉昭帝、宣帝之时,居延地区曾大量建筑障塞,殄北、甲渠、卅井三个候官的塞防体系趋于大的(图六);最后,甲渠候官治所A8障出土汉简中,有甲渠候官距居延县城七十五里(约合31公里)或八十里(约合33公里)的记载,与A8障至绿城的距离(鸟道约28公里)大体符合。

除李并成的上述四点理由外,还可提出两点:第一,绿城周围分布着数量众多的汉墓群,部分墓葬旁侧有夯土高台,表明墓葬规格较高。这样大规模的汉墓群与规格较高的高台汉墓,是居延地区其他古城周边所不见的。生居死葬,表明活动于绿城一带的汉代人口众多,且有很多富家大族;第二,绿城城内北部,考古发掘出土有青铜时代的房址、墓葬等遗存,其年代晚于完备。在这种情形之下,遮虏障三城的军事防御功能减弱,K710城、K688城均演变为军事屯田城。K710城西50米处有一条南北向的水渠,城内散布遗物中,粮食加工工具石磨盘很多;此外,城内还见有许多大小不等的方形坑,尺寸一般为1.1米×1.7米,应为储粮窖穴。居延汉简有“遮虏田舍”的记载,见于《居延汉简释文合校》127:7 :“田舍再宿又七月中私归遮虏田舍一宿。”

图五 K749城平面图

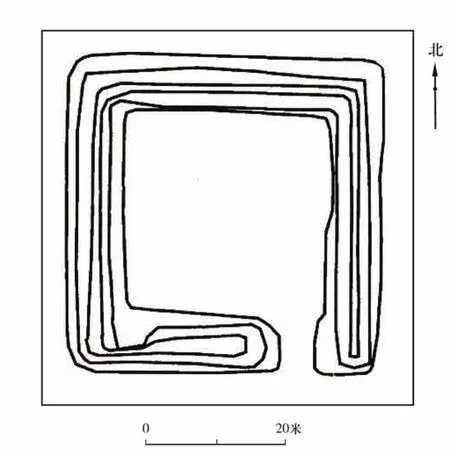

图六 绿城平面图

关于居延县的具体设置时间,史无明文,应晚于居延都尉府。随着居延塞防体系的建立和屯田的发展,才有必要设立居延县管理民事。据《汉书•食货志》记载,武帝末年推行代田法,“令命家田三辅公田,又教边郡及居延城。”这里的居延城应指居延县城,则居延县在武帝末年肯定是存在的了。由于地处居延绿洲腹地,对军事防御功能的要求不高,所以今天见到的绿城城墙反而显得单薄,椭圆形构制也较为随意。

图七 甲渠候官治所A8障平面图

此外,陈梦家先生认为居延都尉府之下还有一个独立的候官——居延候官,或称作小居延候官⑦。这种观点,主要是依据出土汉简简文中有“居延塞”、“居延候官”、“居延塞尉”的称谓而推定。“塞尉”往往简称“尉”,也称“障尉”,是候官长吏之一。如果居延候官确实存在的话,其治所初步推断为红城。居延都尉府之下的三大候官治所所在障城,主体均为边长23.1米(汉代10丈)的方形障城,南侧附带较大坞院(图七)。红城虽不见坞院,但其主体障城边长亦为23.1米,符合候官治所的规格(图八)。

王莽时期,北地边郡及其烽燧亭障遭到匈奴的破坏。到东汉光武帝时,重振边郡,但随着南匈奴、乌桓、鲜卑等北方民族的不断南徙,东汉将北部边防交与这些民族来守卫。在居延地区,东汉设立张掖居延属国,管理秦胡、卢水胡等北方民族,“烽火候望精明”的居延塞逐渐化为历史的陈迹。

图八 红城平面图

附记:本稿是在长城资源调查工作的基础上,于2015年秋季对居延遗址深入考察而获得的认识与成果。参加2015年度考察的人员,除笔者外,还有傅兴业、丹达尔、乌日图那生、杜庆军、李化冰等。遗址平面图的制作,由丹达尔、马登云完成,除实测外,部分参考了《居延汉代遗址的发掘和新出土的简册文物》、《额济纳旗古代遗址测量工作简报》二文。对于诸多同仁的惠助,敬记于此,兼表谢意。

注 释

①甘肃居延考古队:《居延汉代遗址的发掘和新出土的简册文物》,《文物》1978年第1期。

②居延都尉府南部的黑河沿线设置有肩水都尉府,下辖广地、橐它、肩水等三个候官,与居延都尉府同属于汉代居延边塞的组成部分。关于肩水都尉府与居延都尉府的关系,学界意见尚不统一。本文的讨论范围,不涉及肩水都尉府,而仅限于居延都尉府直辖区。

③陈梦家:《汉简考述》,《考古学报》1963年第1期。

④李并成:《汉居延县城新考》,《考古》1998年第5期。

⑤甘肃居延考古队:《居延汉代遗址的发掘和新出土的简册文物》,《文物》1978年第1期。

⑥滕铭予:《额济纳旗古代遗址测量工作简报》,吉林大学边疆考古研究中心、边疆考古与中国文化认同协同创新中心编:《边疆考古研究》第7辑,科学出版社,2008年

⑦陈梦家:《汉简所见居延边塞与防御组织》,《考古学报》1964年第1期。

责任编辑:郭治中

Juyan; Zhelu Castle; JuyanDuwei House; Juyan County

The Sino-Swedish northwest scientific investigation group made systematic investigation to the Juyan site in the late 1920s, and then thought that the K710 city was the seat of the Juyan county of Han dynasty and the JuyanDuwei House, this view was followed by academia for a long time, and the K710 city called directly as the Juyan city. On the basis of archaeological field survey, combined with historical records and the unearthed bamboo and wooden strips of Han, the paper gives a re-analysis and identification to the Zhelu castle, JuyanDuwei House and the old seat of Juyan county site,and puts forward some new ideas different from previous.