正镶白旗伊和淖尔墓群M2发掘简报

内蒙古自治区文物考古研究所锡林郭勒盟文物保护管理站 正镶白旗文物管理所

正镶白旗伊和淖尔墓群M2发掘简报

内蒙古自治区文物考古研究所

锡林郭勒盟文物保护管理站 正镶白旗文物管理所

正镶白旗 伊和淖尔墓群 北魏墓

伊和淖尔墓群位于内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗伊和淖尔苏木宝日陶勒盖嘎查东北5公里的一处低山丘陵中(图一),其西北1公里为哈达其根淖尔湖,东北4.5公里为伊和淖尔湖,该区域为浑善达克沙地南部边缘地带,具有典型的草原地貌环境。墓群四周环绕有低矮的丘陵,并形成一个东西走向的小山谷,山谷东北部为高耸的黄沙丘,谷底为西高东低的斜坡,墓群位于谷底西部。丘陵最高处的海拔高度为1265米,墓地的海拔高度为1251~1253米。

图一 伊和淖尔墓群地理位置示意图

2010年6月中旬,正镶白旗公安局破获了一起盗掘伊和淖尔墓群的案件,追缴回一批珍贵的北魏文物(编号M1)。2012年5月28日,伊和淖尔墓群再次被盗,锡林郭勒盟文化体育新闻出版广电局得知相关情况后,立即组织锡林郭勒盟文物保护管理站和正镶白旗文物管理所的业务人员赶赴现场进行抢救性发掘。发掘工作从6月1日开始,历时半个月,墓葬编号M2。现将此次发掘工作的情况简介如下。

一、墓葬形制及葬具

M2位于墓群的西部,东距M1约16米,墓葬方向及形制基本与M1一致。M2坐南朝北,方向35°,为长斜坡墓道土洞墓。墓道开口于地表向下0.9米处,因墓道存在塌方隐患,只发掘了一部分。墓道平面为长方形,长15、宽2米,墓道底部为斜坡形,由东北向西南逐渐变低,底部最深端距地表约9米。墓道内的填土为黄沙土和红黏土混合形成的花土,红黏土质地较坚硬,未经夯打。墓室位于墓道南侧,平面为长方形,南北长3.1米,东西宽2.5米。墓室四壁竖直,壁面及地面修整得较为平滑。顶部坍塌,其中一半已被盗掘者破坏,墓室残高约2.8米。墓室中央放置一具木棺,棺头朝东北,方向35°。棺盖尾端被盗掘者破坏,人骨散乱地堆积在木棺内外,棺内遗物已被盗掘一空。木棺棺头西侧出土了1件陶灯,棺尾南侧出土了2件陶壶,木棺棺头东侧出土了1件陶罐。木棺周围还发现了数个2009年生产的矿泉水瓶。

双侧板分别由3块木板拼合而成,木板接缝处亦使用燕尾形卯槽和亚腰形榫固定,内外共用16个燕尾形卯槽和8个亚腰形榫。侧板头部内侧和尾部内侧均设有纵向折角槽,用来固定木棺的前后挡板。每个侧板顶部都有两个凸起的方形榫,与棺盖方形卯槽相套合。侧板外侧钉5件鎏金铜铺首,下部横向钉2件铁棺环,周围点缀15枚鎏金铜泡钉,宽端侧面钉有3枚鎏金铜泡钉。固定铁棺环的双叉形铁钉穿透侧板,并分叉箍扎在木板内壁上。侧板长2.28、头高0.93、尾高0.5米,棺板厚6~15厘米,折角槽与侧板头尾齐高,宽9.5、深2厘米。两个侧板内侧都斜向设3个长方形卯槽,两两相对,每对卯槽间固定一条长方形木条,用于承托隔板。隔板由3块木板拼成,上下两面分别用4个亚腰形榫固定,隔板头宽0.85、尾宽0.4米,板厚11厘米。

前挡板由4块木板横向拼接而成,共用24个燕尾形卯槽和12个亚腰形榫接缝固定。前挡板顶宽底窄,顶部呈拱形,底部平直,垂直插入双侧板宽端的折角卡槽内,挡板外表面上部钉2件鎏金铜铺首,中部偏下位置钉1件鎏金铜铺首和1件铁棺环,周围装饰7枚鎏金铜泡钉。前挡板高1.03、顶宽0.9、底宽0.78米,板厚9厘米。后挡板由2块木板组成,内外各用1个亚腰形榫固定,挡板垂直插入双侧板尾端的卡槽内,外表面中央钉1件鎏金铜铺首和1件铁棺环,泡钉脱落,数量不详。后挡板宽0.55、高0.5米,木板厚9厘米。

图二 木棺复原图

底板已经严重糟朽,同样利用木板和榫卯结构拼接而成,底板和侧板相接处用铁钉固定。鎏金铜铺首用4枚小铁钉固定在木棺上,兽首的双耳和双牙上各用1枚铁钉,由于钉身较细,锈蚀严重,铺首在清理时一触即落。部分铺首的内侧保存有少量褐色薄绢,目前尚不清楚这些薄绢的使用范围和功能(图二)。

人骨已被扰乱,拼对后确认为同一个体,通过对颅骨、髋骨、耻骨等部位的观察,初步推定墓主为男性,年龄约25~30岁。

二、出土遗物

墓内出土陶器4件,木棺上残存14件鎏金铜铺首、52件鎏金铜泡钉、6件铁棺环,分别介绍如下。

陶壶 2件。泥质灰陶,轮制成型。M2:2,喇叭口,平沿,束颈,圆肩,鼓腹,腹下向内斜收,小平底。颈肩相接处饰一周较宽的滑压暗纹,肩部饰纵向滑压暗线纹,肩腹交界处饰数周细凹弦纹,腹部遍布非常密集的横向滑压暗线纹,线条较黯淡模糊。口径18、底径12.2、高46.7厘米(图三,3;图五,1)。M2:3,喇叭口,宽平沿,双叠唇,束颈,丰肩,鼓腹,腹下向内斜收,底部残缺。颈部和肩部上端饰滑压形成的锯齿形折线暗纹,肩部中部饰网格暗纹,网格暗纹上下分别饰有波浪形刻划纹,下腹部可见数条起伏较大的锯齿形折线暗纹。颈部下半部及腹部有许多密集的横向暗线纹,线条宽窄不一,断续杂乱,可能是在半干的状态下修坯时无意形成的。口径21.4、残高52厘米(图三,4)。

陶罐 1件。M2:4,泥质灰陶,轮制成型。浅盘口,束颈,圆肩,鼓腹,腹下向内斜收,平底。下腹部在制作时遭挤压而轻微变形,近底处有一圆形穿孔。颈肩相接处有一周较宽的凹弦纹,上腹部饰两条较细的凹弦纹,颈部、肩部及腹部均有滑压形成的纵向暗线纹,纹饰较为黯淡,隐约可见。口径8.4、底径5、高12.8、孔径0.5厘米(图三,2;图五,2)。

陶灯 1件。M2:1,泥质灰陶,素面,轮制成型,灯盏和灯座分别制作后粘接在一起。灯盏为侈口,圆唇,弧腹,平底。袋形座,由上而下逐渐变宽,底部较平,座身上等距分布四个上窄下宽的梯形孔。器表可见轮制旋痕,灯盏与灯座之间有粘接痕。口径12、底径11.2、通高15.1、梯形孔上宽2.1~2.2、下宽3.6~3.8、高5、灯座壁厚0.5~1厘米(图三,1;图五,3)。

在动态MCS场景下,将AdaCode与RainbowRate[3]进行了比较.RainbowRate是针对长距离无线链路设计的速率选择算法,优于其它适用于短距离链路的速率选择算法.

图三 出土陶器

图四 出土鎏金铜器及铁器

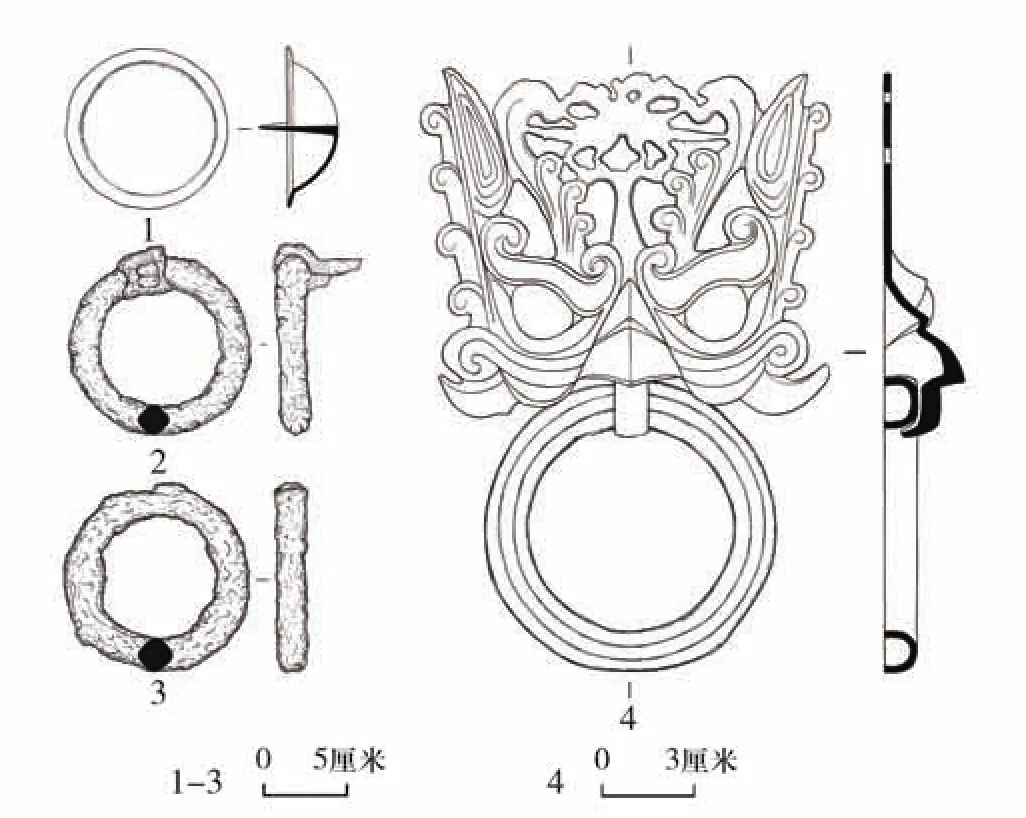

鎏金铜铺首 14件。形制相同,铜质,外表鎏金,内外遍布绿色和蓝色铜锈,大多数兽面的额顶碎裂。整体造型为兽面衔环,环体和兽面可分离。兽面较为狰狞,双耳向外耸立,双角向上内卷,双目鼓突,三角形尖鼻高隆,鼻子两侧各有一个向外翻撇的獠牙。兽额的双角间立一矮柱,上面有两只相向而立的长尾鸟,鸟首作回首状。兽面边缘毛发卷曲,面部辅用一些线条修饰勾勒,使五官立体形象,具有艺术美感。圆环悬挂在兽鼻下面的半圆形弯钩内。双耳和獠牙上分别有一圆形小孔,铁钉锈蚀后已把小孔填平。兽面及圆环的背面是正面图案的凹面,较为粗糙,未鎏金。兽面双耳间距12.1、双齿间距13.1、兽面上下宽10.7、鼻高3.1、兽面厚0.1~0.3厘米。圆环直径10、环宽1.4、环厚0.1~0.2厘米。M2:5,双目之间的金彩较为明显,兽面左耳背面粘附褐色薄绢残片(图四,4;图五,4)。M2:6,表面铜锈较多,基本上不见金彩,兽面右耳背面粘附褐色薄绢残片(图五,5)。

鎏金铜泡钉 52件。铜质,外表面鎏金,形制相同,仅铜钉粗细略有区别。圆伞形钉帽,帽沿向内斜折,帽内中央有一圆柱形铜钉,钉头尖圆。钉帽直径5.3、高0.5、厚0.1~0.2厘米,钉身最大直径0.6、长2.5~2.7厘米。M2:19,钉帽直径5.4、钉长2.6厘米(图四,1)。

铁棺环 6件。圆环形,环体截面为菱形,用铁钉固定在木棺上。铁钉由两端较尖的方形铁条从中央对折套在铁棺环上,对折部位形成环形钉帽。钉身较长,双股合一钉向木棺侧板,穿透侧板后分叉箍扎在木板内壁上。M2:71,铁环直径11.6、环体截面边长2、铁钉残长2.5、钉身截面宽1.9、厚0.9厘米(图四,2)。M2:72,铁环直径12、环体截面边长2.2厘米(图四,3)。M2:73,铁环直径11.8、环体截面边长1.9、铁钉残长1.7、钉身截面宽1.7、厚0.9厘米。M2:74,铁钉脱落,铁环直径12.5、环体截面边长2.5厘米。

图五 墓葬内出土部分器物

三、结 语

M2虽遭严重扰动,没有出土有确切纪年的器物,但通过墓葬、木棺及陶器的形制特征判断,该墓是一座典型的北魏时期墓葬。

M2为长斜坡土洞墓,其形制与大同南郊北魏墓群M175①较为接近。其墓道既长又宽,墓室面积较大,其规格明显高于北魏时期其它地区常见的长斜坡土洞墓。木棺头部高宽、尾部低窄,棺壁外表面髹黑漆,四周装饰鎏金铜铺首和铜泡钉,制作非常精美,类似造型、制作工艺、装饰风格的木棺,在大同雁北师院北魏墓群M2②、大同七里村M25、M35③及大同南郊北魏墓地M116、M238④中亦可见到,这些墓葬的规格普遍较高,出土遗物丰富,体现出墓主生前较高的身份地位。

北魏时期的兽面铺首具有辟邪和装饰作用,其面部一般为怒目圆睁,三角形隆鼻,獠牙外撇,口部衔环,威猛可怖,但铺首额头中间的图案却有很多类型。M2出土鎏金铜铺首的额头图案为相向而立的两只回首鸟,这种图案在北魏时期的铺首中相对少见。鎏金铜铺首的双耳和双獠牙分别用一枚非常细小的铁钉将之固定在木棺上,铺首通体较薄,显然不适宜用作吊环去承载木棺重量。木棺在搬运时,真正起到承重作用的是木棺前后挡板及两个侧板上的6件铁棺环。

M2出土陶器的纹饰为横向和纵向滑压暗线纹、锯齿形折线暗纹、网格暗纹、波浪形刻划纹,这些纹饰主要流行于北魏平城时期。M2出土的浅盘口陶罐(M2:4)与大同南郊北魏墓群M39、M43出土的陶罐器型非常接近,喇叭口小平底陶壶(M2:2、3)与大同南郊北魏墓群M38、M41、M86出土陶壶器型相似⑤,相关分期研究认为这些墓葬的年代在公元5世纪30年代至5世纪末期⑥。此外,与M2出土陶壶和陶罐器型完全相同的器物组合也见于大同南郊区田村北魏墓(标本50、51、7),此墓被发掘者推定为北魏太和年间⑦。综合分析M2的墓葬形制及出土遗物特征,其年代应为5世纪中后期。

伊和淖尔墓群位于北魏长城沿线及六镇以北的草原地区,是目前在国内发现的纬度最北的北魏墓群,该墓群的考古发掘为研究北魏时期的草原丝绸之路、边疆历史及民族关系提供了极为珍贵的实物材料。

附记:参加此次发掘工作的有锡林郭勒盟文物保护管理站德力格尔、刘洪元、王洪江、正镶白旗文物管理所苏宁巴雅尔,吉林大学边疆考古研究中心索明杰博士对出土人骨进行了体质人类学测定。伊和淖尔墓群的历次考古发掘工作共计清理墓葬6座,其中2014年清理3座,并成功入选2014年全国十大考古新发现。限于篇幅,其它墓葬资料将另行介绍。

执 笔: 陈永志 宋国栋 马 婧曹 鹏 刘洪元 柏嘎力

绘 图:马 婧

摄 影:宋国栋

注 释

①山西大学历史文化学院等编著:《大同南郊北魏墓群》,科学出版社,2006年。

②刘俊喜:《大同雁北师院北魏墓群》,文物出版社,2008年。

③大同市考古研究所:《山西大同七里村北魏墓群发掘简报》,《文物》2006年第10期。

④山西大学历史文化学院等编著:《大同南郊北魏墓群》,科学出版社,2006年。

⑤山西大学历史文化学院等编著:《大同南郊北魏墓群》,科学出版社,2006年。

⑥韦正:《大同南郊北魏墓群研究》,《考古》2011年第6期。

⑦大同市考古研究所:《山西大同南郊区田村北魏墓发掘简报》,《文物》2010年第5期。

责任编辑:党 郁

Plain and Bordered White Banner; YiheNur Cemetery; the Northern Wei Tomb

Xilingol League Cultural Relics Conservation and Management Station jointly the Cultural Relics Management Institute of Plain and Bordered White Banner excavated a stolen tomb, one of the YiheNur tombs, unearthed pottery pot, pottery jar, pottery lamp, wooden coffin, gilding bronze animal head applique, gilding bronze bubble nail and other artifacts. The owner of the tomb is a young man. According to the shape and style of the unearthed relics, we infer that the tomb belongs to the Northern Wei period.