盘山碑刻中的名人往事

王力

盘山碑刻中的名人往事

王力

盘山碑刻

1

走马观花地匆匆一游,差不多是旅途中遭遇新景点时最常见的情形。但领略过盘山一角又不得不下山时,心里的不舍产生得竟如此猝然而真实。未完的游程,就此延伸出深深长长的悬念,因而构成了人尚未出山就已经憧憬着他日再来的理由。甚至预想出重游时,我见盘山似故友,盘山见我应如是。

这次到蓟县参加全国教师文学奖的颁奖典礼,行前心里是有些犹豫的。因为那段时间太忙,也因为路上有些辗转,而自己的腿疾尚未痊愈。可是久经山水诱惑的同事桑老有意一往。他劝我说,即使仅仅为了一睹盘山风姿,也该去啊。这话诱发了我向往之情,就一道来了。

既然来了,便期待珍重此游,悟得此山真昧。盘山有三胜,下盘的水胜和中盘的石胜都一一揽入胸怀,唯有上盘的松胜未得一识为快。不是脚力不足和腿疾影响,实为预留出来的采风时间有限,大约有些奇处和妙处此次算是无缘领略的,尽管我们游过的一角乃盘山精华。相约再来,那先前经桑老提示已经读过的,明人袁宏道在《游盘山记》中的一句话,实在是最抗拒不过的诱饵:世上无拼命人,恶得有此奇观也!

他说得有点邪性,通俗来讲,无非就是无限风光在险峰,只有肯付出体力,才会获得美景给予的惊艳回报。

入山前,免不了俗,也从来都不想免这个俗——在标志碑前留影。碑上的“盘山”二字,是范曾先生新近题写。不是我多情,我觉得盘山已等候我多年。范曾的字我再熟悉不过,母校前身之一原吉林师范学院的校名、图书馆以及学院三十年前主办的《演讲与口才》杂志刊名都出自他的手笔。我辨识山上的帧帧碑文,自将磨洗认“前朝”——盘山的千秋史话,自汉代,经魏晋,经隋唐,经宋元明清,以至当下,一幕一幕,都有不朽和令人敬畏的理由啊。

盘山,是在等着我。

2

难得有这么一处景观,让身与心同步,在游程中被一牵一绊着。回头一琢磨,还真就是缘于这满山横躺竖卧的碑石。

这不是吗,经年难改之积习又骤然复发,我又开始在异乡寻找故土的文化元素了。而且复发得正是时候,因为我在盘山遇到了乾隆。比范曾题写“盘山”更早的,就是这位喜好游山玩水的乾隆爷。与北京近在咫尺的盘山,他岂能错过?果然,在盘山,一石一水都有关于乾隆的典故与足迹;而在我故乡吉林,关于乾隆东巡的佳话与传说也从二百六十年前遍地流淌直至今日。多年来,故乡分配到我身上的文化血液在异乡依然能够找到再次分配的方式。

十多年前,我还站在大学讲台上,给园林系的学生们讲授《中国古典园林史》。我在课堂上不能不提到继圆明园、避暑山庄之后的清代第三大皇家园林静寄山庄,即盘山行宫。我讲得绘声绘色,如临其境。

昔日的盘山行宫规模很大,宫墙长达十余里,随山径高下为纡直。有涧泉数道流于园内,山下设闸以时启闭,达到人工理水新境界。乾隆皇帝曾题署“静寄山庄十六景”,其中园内、园外各八景,我们游程的终点天成寺即为园外八景之一。

盘山行宫建成的那一年(1754)乾隆东巡吉林。乾隆在位时,处处效仿其祖父康熙。而康熙曾两次东巡吉林,所以乾隆也亦步亦趋地跟了过来。从京师出发踏上东巡之旅,必然要经过盘山行宫。过去我一直是这样认为的,最近翻阅史料才知是个误会,但我宁愿保留这个误会,我宁愿相信这位风流皇帝走进吉林城时,身上还遗留着盘山行宫的风光灵气。

盘山行宫与岁月一起雍容在盘山南麓、玉石庄东、千佛寺西的山恋环抱之中,在我短短的游程之外,因而御笔亲题的“静寄山庄十六景”只能在想象里重温了。无论是碑与匾,想必都早已消失在岁月和战乱之中了。徒留颓垣败壁,呈现落日中的沧桑之美。

和袁宏道一样,乾隆也有一篇《游盘山记》。蓟县志书的《艺文志》中,有诸多关于盘山的诗文,自然少不了这篇皇上的御制。“连太行,拱神京,放碣石,距沧溟,走蓟野,枕长城,是为盘山。”盘山素有“京东第一山”之誉,其他峰峦参差不齐,却只能望其项背。正如这篇御制《游盘山记》中称:“如星拱北,而莫敢与争者也。”就连昔日皇家园林遍布的北京西山,也有些相形见绌。以至于乾隆在位六十年时间,曾在二十八年里巡幸盘山三十二次。“谒陵回銮便往游之”,可见往见盘山的心情之迫切。他“轻舆朝陟,搴萝扳磴”,看到“泉白山青,飒然林空,郁然松翠”,于是“停盖驻辔,怡情纵目久之”。盘山,已盘踞在他的心中。“千乘万骑不可以游山”,这是帝王一时的高见,也不排除为显示亲民风格而刻意作秀的可能。多年以后,蓟州知州事王忠荫与同乡周耀珊、妹夫钱小耘同游盘山,却以“鸣驺入谷”的题刻来复制他并没有亲眼见到或许正在亲身经历的场景:銮舆随从传呼喝道,前呼后拥,马脖子上的铃声回荡于山谷中。

3

乾隆的字把整座山都占了,范曾的字大概是修建新山门时才题写的。近年来盘山声名与人气渐升,要有个大气的新山门与之匹配。几百米之外有些局促的老山门便圈入了景区成为一景,不过标志性仍然很明确,镌刻在石壁上的,是遒劲有力的“盘山”二字。意外地发现,竟是朱镕基所题。有些疑惑,刻意走近了细看,的确是他题的。刻得早了,石壁又挪不走,只好陪伴老山门,却平添了一份历史的厚重。

朱镕基总理严于律己,举世皆知。他自定的不题词、不受礼、不吃请、不剪彩、不批条子“五戒”,一度传为佳话。但这位一贯作风严谨、自我要求极为严格的共和国总理,还是先后几次破了“不题词”的戒条。2003年,他从总理的岗位上退下,前来游览盘山,被近在咫尺的如画美景深深吸引,不仅应邀题字,还留下“盘山胜西山,天津镇东海”的佳句。又一次破戒吗?应该不算了,只能算是他情怀的一次真实流露。

抚摸碑刻,凸凹的字迹呼应着内心的起伏,脑海则回响着雕刻碑石的斧凿之声。碑上的一个个文字,抑或是同样的“盘山”二字,都宛如时钟上的时针,在叮当作响之中跳跃起来,旋转出盘山悠久的历史和历史的温度。其实距朱镕基总理题字不远处,还有一处小碑,一走一过之间浏览了一眼,刻的应该就是《艺文志》中的记载。乾隆一生写诗四万余首,而吟咏盘山的诗作竟多达一千七百首,他真是把盘山当成紫禁城的一座巨大的后花园了,随时游览,诗兴频发。因为它离北京更近,甚至比远在承德的避暑山庄更为方便更为受用。

无论皇帝来过多少次,毕竟都是在旧朝,现在游客中最多的,却是双休日里来此休闲的普通北京市民。这里有远比北京城更地道的山山水水。

4

在遍布静寄山庄、天成寺、万松寺、东西甘涧、云罩寺、古中盘、白云寺、少林寺、千像寺的一百三十一处乾隆御笔摩崖石刻的时空缝隙中,也隐有一些细碎而温馨的人文记忆。东西浮青岭之间的峡谷地带,立有一块巨大的元宝石,石前是飞流直下的瀑布,石下是潺潺流淌的溪水。光绪年间密云举人宁瑃游山时将《兰亭序》中的名句改写成“此地有崇山峻岭怪石奇松”,题写在元宝石上。十一个大字的右下方,是大藏书家、书法家傅增湘老先生留下的游踪记录:“辛未季春,江安傅增湘三至田盘,回忆光宣旧游,倏逾卅载,杖屐频经,幽寻未遍,志此以竢后缘。”算起来,这是1931年的事,也是他三游中的最后一游。昔日的皇家禁苑早已成了百姓可游的景点,正如紫禁城已变身为博物院,而他成为故宫博物院的图书馆馆长。这一年秋天,日本人悍然发动了“九一八”事变,尔后清朝的末代皇帝溥仪跑到长春当上了伪满洲国的傀儡皇帝。卢沟桥事变后,傅增湘没有随名校及文化机构南渡,而是留滞北京,从事古籍的收藏与整理。次年竟也参加日本人控制的东亚文化协议会,先后任副会长、会长,饱受世人诟病。

几年之间,我两度在北京西城石老娘胡同(西四北五条)寻访吉林会馆旧址,会馆内的“双鉴楼”就是傅增湘名满中外的藏书楼。早在民国初年,他即购宅于石老娘胡同七号,宅旁有五亩花园,称“藏园”。我正是借有明确标记的傅增湘故居来判定相邻的吉林会馆旧址的。1949年,新中国成立前夕,周恩来特派陈毅持自己的亲笔函,专程拜访。遗憾的是,陈毅还未到,傅老先生已经溘然长逝。临终之时,他对如烟往事有过悔吗?他忘记了吗,他曾在盘山留字“以竢后缘”?

傅增湘游盘山石刻

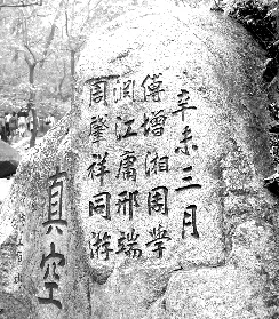

再向山上走时,步子有些迟缓,有些碑有些字便如云烟过眼。蓦然在“真空”题刻旁,又发现了傅老的字,知其同游者有周学渊、江庸、邢端、周肇祥等,都是有名的人物,可谓“谈笑有鸿儒”,登山无白丁。以我一介外省书生,是断无忝列“后缘”资格的。我的一声叹息,留给自己,也留给我曾仰目的傅增湘先生。

5

入山之初,见到下盘“入胜”题刻颇有些疑惑,清秀挺健、潇洒自如的字似曾相识,落款“仲华”也不陌生,就是想不起来谁人所题。原路下山时忍不住又去看了一眼说明牌,才知是清末军机大臣兼直隶总督、文华殿大学士荣禄(字仲华)所题,典出“山色葱茏入胜境,空谷低回溪流声”诗句,恰到好处地形容游人由此便开始了“入胜寻幽”的意境。翻阅导游画册可知,中盘的“捧日”和上盘的“摩天”也出自他之手,与“入胜”二字如出一辙,但落款已改为“长白荣禄”。他是瓜尔佳氏,满洲正白旗人!有清一代,自称“长白山人”或自署“长白”的文人雅士有多少呢?而无论文武,清王朝叱咤风云的人物,又有多少个不是从东北故地“走”出去的呢?

荣禄肯定没有到过长白山。就连乾隆,东巡吉林时也只是在吉林城外的小白山望祭殿遥拜发祥神山,荣禄怕是连小白山也未到过。“长白”是他追怀故土的一个符号,他只能以眼前的盘山来想象长白山的博大与宽容的胸怀。

荣禄是“戊戌变法”时期举足轻重的人物。长期以来,学术界对他的评价少有争议,通常都是接受康、梁的观点,认为他始终是站在变法的对立面,而且在后来的政变中扮演了元凶的角色。其实荣禄并不反对变法,只是不赞成康梁的变法方式,他也认识到唯有变法才能使中国摆脱危亡,但更坚信“投以猛剂,病未除而增剧”。在他眼里,“中国非真不可为也”,关键是要有正确的变法次序。莫非他认为正确的做法,就是先“入胜”,再“捧日”,然后才可“摩天”?

6

回到正门区,入山时的人声喧闹已然退去。我们是那一天最早一批下山的,难得一段静谧的时空,简直置身于神天福地。环视四周,更觉出盘山的不凡:东有獬豸山峰奔放骨露,南有卧佛祥慈天宇咸畅,西有莲花大岭怪石嵯峨,北有三层峰峦拱翠盛开。盘山啊,你的风水形胜,几处能敌?正如我家乡吉林城,神态安然地被周围的左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武四座神山护佑。时空穿越的恍惚再次把我裹住,整个人瞬间由惬意变得慵懒起来,仿佛这山已登过多次。难道,这不是游盘山的最佳境界?

离开蓟县前,全国教师文学奖组委会希望到盘山采风的教师作家回去写一篇采风作品,发到组委会,以便和获奖作品合编为一本文集。我不知桑老写的是什么,他眼中和心中的盘山肯定跟我是不一样的,文字里必然隐含着对山水独到的领悟。

返回故乡后,友人问及盘山的好处,我说山美、水秀、石怪、松奇,但更值得回忆的是那些有故事的碑石。那些碑石,像是散落出去的一具具文化骨骼,每游一次,都能重新回到自己的身体里。但愿他日重游时,山水依旧,碑石仍无恙。循着一块块碑石,我还能讲些有味道的故事来。

——培训掠影