江门市主要地质灾害及其防治对策

李厚洪

(广东省地质局第六地质大队,广东江门529040)

江门市主要地质灾害及其防治对策

李厚洪*

(广东省地质局第六地质大队,广东江门529040)

随着江门市城市建设和社会经济持续发展,人类工程活动对地质环境的改造作用加剧,因我市各地区地质环境条件存在较大的差异,导致我市各类地质灾害时有发生,个别地区的地质灾害已经成为影响经济发展的重要因素之一。因此,提高对地质灾害的认识,有计划地进行地质灾害防治,最大限度地减轻其危害,已成为当前一项重要任务。为此,在对江门市主要地质灾害的现状和危害进行分析基础上,针对其特点,提出了相应的防治对策。

地质灾害;防治对策;江门市

江门市是珠江三角洲地区的区域中心城市之一,是五邑侨乡的政治、经济、文化中心,也被称之为“中国侨都”。其市域范围包含三区四市,全市陆地总面积9541km2。江门市地势西北高,东南低,北部、西北部山地丘陵广布,东部、中部、南部河谷、冲积平原、三角洲平原宽广,丘陵、台地错落其间,沿海砂洲发育,组成错综复杂的多元化地貌景观,境内海拨500m以上的山地约占1.77%,丘陵、台地面积约占总面积80.34%,主要分布于山地外围,开平、台山、江门的冲积平原内也有零星点缀。河流冲积平原、三角洲平原面积约占总面积的17.89%。但是江门市环境较脆弱,尤其是沿海地区,在经济建设过程中人类活动异常剧烈,对地质环境的影响也日趋严重,在自然和人为因素的共同作用下:崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地裂缝、地面塌陷、水土流失以及咸水入侵等一系列生态环境地质问题日显突出,在局部地区,地质灾害已成为严重制约社会经济可持续发展的主要因素。因此,研究和制定好江门市地质灾害防治工作成为摆在我市面前的重要工作[1]。

1 江门市地质灾害类型及成因分析

江门市地域广阔,辖蓬江、江海、新会三区及鹤山、开会、台山、恩平四市,全市自然地理环境复杂,地质灾害类型以滑坡、崩塌为主,地面塌陷和地面沉降次之。

1.1崩塌、滑坡

崩塌、滑坡主要分布于的低山丘陵区,共有121处,其中崩塌81处,滑坡40处,规模小型至大型(详见表1)。其中人为因素引发的崩塌、滑坡93处,占76.9%,自然因素引发的崩塌、滑坡28处,占23.1%。崩塌、滑坡已造成30人死亡,直接经济损失1600多万元。从已发生的崩塌、滑坡分布特征看,地貌上大多分布在低山、丘陵区地形切割强烈的陡峻斜坡地带。发生崩塌的斜坡坡度大多在50°以上,滑坡则多发生于坡度30°~60°的斜坡带上,岩性上多分布在松散土层、软弱及软硬相间的中—薄层变质岩组地带;在时间上,崩塌和滑坡多发生在每年4~9月,主要受汛期强降雨诱发作用的影响,地形地貌、地层岩性与地质构造是崩塌、滑坡形成的基础条件,而降水、地下水活动、震动、风化作用以及人类工程活动对崩塌、滑坡的形成和发展具有直接的激发作用[1]。

1.2泥石流

泥石流常在暴雨(或水体溃决)的激发下产生,具有暴发突然、来势凶险、运动快速、能量巨大、冲击力强、破坏性大和过程短暂等特点,是一种危害性极强的地质灾害。全市已发泥石流1处,分布在恩平市大田镇,为溃决型泥石流,物源来自于沟岸崩塌物,沟谷上游集雨面积约1km2,纵坡比120‰。泥石爆发时,冲毁小型电站1座,造成了8人死亡的悲剧,直接经济损失达300.0万元,其危害严重、造成的社会影响大。

1.3地面塌陷

表1 江门市主要地质灾害发育情况统计表

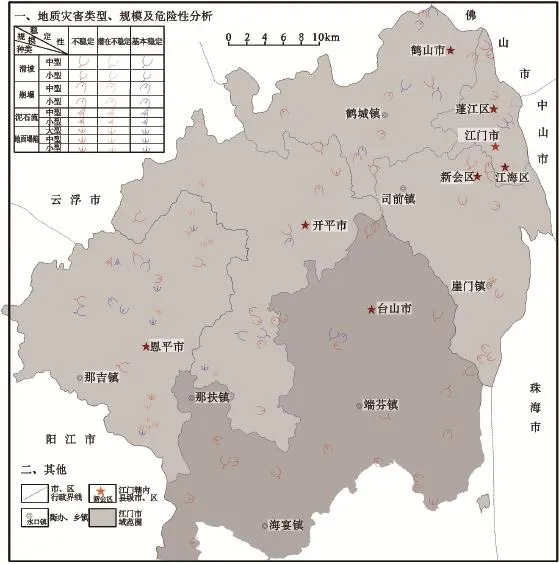

图1 江门市主要地质灾害分布示意图

全地面塌陷是我市最主要的地质灾害,我市已发生地面塌陷22处,塌陷坑1000多个。其中,人为活动引起地面塌陷18处,占85.7%,自然引发地面塌陷仅3处,占14.3%。大型塌陷占27.3%,中型塌陷占18.2%,小型塌陷占54.5%。岩溶地面塌陷主要分布在恩平市横陂镇、平石街道办、沙湖镇、开平市金鸡镇等隐伏岩溶区,发生岩溶地面塌陷的主要原因是隐伏岩溶区浅部岩溶发育,覆盖层较薄,地下水位埋藏较浅,地下水位变动导致上部土体形成失托增重、渗透潜蚀、负压吸蚀等作用,从而产生地面塌陷。主要诱发因素是干湿季节的变化、生产、生活抽取地下水、矿山开采排水等导致地下水位剧烈变动,导致地面岩溶塌陷。地面塌陷危害大、危险性大、社会影响大,是江门市主要的地质灾害之一。

1.4地面沉降

全市已发生主要的软基沉降5处,主要危害为崖门镇崖西村软基沉降,造成经济损失450多万元,沉降的主要原因是软土地基处理不当引起。全市软土主要分布于西江、潭江三角洲冲积平原,厚度一般在15~30m,软土多由更新统至全新统冲积海积组成,与粘土、砂土组成多层结构。由于软土在工程地质上具易触变、高压缩、低强度等特点,若对软土地基处理不当,在上部建筑物荷载作用下或基础荷载分布不均匀,会产生建筑物不均匀沉降,导致房屋倾斜或倒塌、桥墩下沉和地面开裂等危害。

1.5水土流失

据广东省水利厅土壤侵蚀遥感调查成果的资料,全市范围内水土流失面积120.12km2,占全市土地总面积的1.25%,其中自然侵蚀为32.40km2,人为侵蚀为87.72km2,分别占全市水土流失面积的27.0%和63.0%。采石、取土和修路切坡造成的水土流失,局部已经达到极强程度,各市县开发区建设产生的水土流失也以强度侵蚀为主。

2 江门市地质灾害的特点及防治对策

2.1江门市主要地质灾害的特点

(1)各类地质灾害隐患点以崩塌居多,滑坡次之,泥石流、地面塌陷、地面沉降相对较少[7](详见图1)。

(2)点多面广,类型多,危害大,规模以小型为主。

(3)空间分布呈“东部、西南部多、北部、中部少”,“丘陵台地区多、低山区少”的特点。在城镇、村庄、开发区及人口密集区,随着城市经济建设的发展,切坡、加载、地下空间开发等人类工程活动增强,对边坡的改造力度加大,从而造成边坡失稳引发地质灾害,使地质灾害具有相对集中性。

(4)汛期,持续降雨或强降雨时,易引发地质灾害,地质灾害具有随降雨同步或滞后发生的特征,丰水年地质灾害比枯水年多发,地质灾害集中发生在每年4~9月。非汛期,因地下水位变化和不良工程活动引发的地质灾害具有随机性,如岩溶地面塌陷[2]。

(5)地质灾害主要发育于淤泥类土多层土体、粘性土、砂类土、红层碎屑岩岩性组、层状碎屑岩岩性组和块状侵入岩岩性组分布的地区。

(6)较厚风化残坡积层、碎屑岩中软弱夹层、隐伏碳酸盐岩、第四系软土和饱和松散砂土是构成地质灾害的主要载体。

(7)引发地质灾害的外在因素为人类工程活动和强降雨。

2.2江门市地质灾害防治对策

地质灾害防治的总体目标是:将“以人为本、以防为主、防治结合、群测群防”作为防治工作的指导思想,建立并逐步完善地质灾害监测预报和群测群防体系,全面做好滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷和水土流失等地质灾害的监测和防治工作,减少灾害的发生,通过对全区地质灾害采取监测、避让、工程治理和生物防治等综合治理措施,减轻地质灾害造成的损失,确保人民群众生命财产安全,为促进全市国民经济持续健康发展和全面进步提供良好的地质环境。各主要地质灾害具体的防治办法如下:

(1)对崩塌、滑坡的防治。一是对崩塌、滑坡易发区的重要地质灾害点(包括地质灾害隐患点)建立群专结合监测网络,并与地质灾害预警预报相结合,形成地质灾害应急反应机制;二是对区内居民集中点附近的重要地质灾害点制定汛期巡查制度,并对监测人员定期进行必要的地质灾害防治知识培训;三是根据“轻重缓急,分期防治”的规划原则对本区内重要的、难以回避的地质灾害点进行分期治理。四是加强科普宣传,通过各种形式普及地质灾害防治知识,提高山区广大群众对地质灾害的防范意识。五是加强科普宣传,通过各种传媒形式普及地质灾害防治知识,提高山区广大群众对地质灾害的防范意识。

(2)对地面塌陷的防治。一是严格地下水的开发利用的科学管理,依法监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境,严禁在重要建筑物及重要交通干线的影响范围内过量抽取地下水;二是加强地下水及地质环境监测,建立长期地下水动态监测网,对主要富水地段、重要供水水源地及重要的建筑设施区进行地下水重点动态监控;三是加强工程项目建设程序管理,严格执行地质灾害危险性评估制度;四是加强隐伏岩溶发育规律性研究,建立并完善地面岩溶塌陷预警、预报系统,为政府决策提供技术支撑;五是对已发生地面塌陷的危险区,及时填平塌陷坑,未填平的塌陷坑应设置警示标志;六是对已遭受到地面塌陷损害的民居住宅,应及时进行修缮或搬迁,以防意外发生;七是加强地质灾害的宣传工作,普及地质灾害防治知识,提高受灾区广大群众对地质灾害的防范意识;八是在区内进行重要工程建设前须进行地质灾害危险性评估工作。

(3)对地面沉降的防治。一是要加强工程建设项目程序管理,必须严格执行地质灾害危险性评估制度,避免重要工程因软土地基沉降造成破坏;二是对本区软土开展系统性、专门性研究,查明软土分布现状、软土性状及与工程的影响及可能危害程度,研究软土地基处理和防止软土地基沉降的措施,从而加以防范,为指导工程建设提供技术服务。

(4)对泥石流、水土流失的防治。泥石流的防治要从改变外部环境的输入和人为改造沟谷系统的内部结构2方面入手:可采用水土保持、设置各种拦挡坝、开挖排洪渠、导流渠、停淤场等工程措施;水土流失的防治与泥石流比较相似,也可以从2方面入手:一是对外部环境(降雨和人类活动)进行控制,二是人为改造表层岩土系统的内部结构,提高其抗蚀力。可采用水土保持造林,生态农业种植,梯田工程及截流防冲工程等措施。

3 地质灾害防治工作中存在的问题

(1)地质灾害防治责任制不到位。根据《地质灾害防治条例》和《广东省地质环境管理条例》的规定,各级人民政府对地质灾害防治负总责,各级国土资源主管部门负责本行政区域内地质灾害防治的组识、协调、指导和监督工作,其他有关部门按照各自的职责负责有关的地质灾害防治工作,目前这一责任还没有完全落实到位[2]。

(2)地质灾害防治工作基础薄弱。由于对全市地质灾害的分布特征、影响因素和发生特点、危害程度等缺乏全面的了解,地质灾害防治工作尚处于因灾救灾的被动局面。

(3)监测体系尚未健全,监测手段落后。对重大地质灾害隐患点的专业监测网还没有建立,自动化监测和适时传输还没有实现,地质灾害群测群防网络运行还有待于规范。

(4)防灾意识仍待提高。地质灾害防治工作尚未引起全社会足够重视,科普宣传力度不够,干部群众仍缺乏必要的地质灾害防治知识,防灾意识薄弱,一旦突发地质灾害,主动和行之有效的自救与互救应急能力不强。

(5)防治资金缺乏。由于未设立地质灾害专项资金,基础调查工作推进缓慢;专项监测工作难以正常开展;一些危害严重又急需治理的隐患点得不到及时有效治理;影响社会安定的灾害点无法进行勘查认定;汛期地质灾害应急调查与治理经费有待解决[6]。

4 结论与建议

江门市地质灾害主要为崩塌、滑坡,地面塌陷、泥石流、地面沉降较少,各类地质灾害点共计146处,其中存在隐患的有140处,低山丘陵区是地质灾害的主要发生区,人类工程活动和自然因素是灾害发生的诱发因素。

防灾减灾工作应本着“以人为本、以防为主、防治结合、综合治理”的方针,坚持地质环境开发利用与保护并重,地质灾害防治与经济、社会发展相协调,建立和完善组织监督管理体系,建立群防为主、群专结合的地质灾害监测预报网络,加强对各级干部、危险区群众及监测人员的地质灾害防治知识宣传和监测、抢险等专业技能培训,提高人民群众的应变能力和防范意识。建立地质灾害专项防治资金并纳入政府财政预算,方可确保地质灾害防治工作的顺利进行。在保证经济快速发展的同时,必须规范人类行为,合理利用自然资源,防治地质灾害和保护地质环境,从而才能有效保证最终实现可持续发展的战略目标[3-4]。

[1]易顺民,王新武.江门市地质灾害防治规划(2006-2020)[R].江门市国土资源局,2005.

[2]罗迎新.广东省五华县地质灾害形成特征及防治对策[J].中国地质灾害与防治学报,2008(3).

[3]姚家华.对裕安区地质灾害防治的几点思考[J].地质勘测,2003(4).

[4]叶汉云.象山县地质灾害防治对策[J].施工技术与应用,2007 (8).

[5]吕玲莉.秦皇岛市地质灾害风险区划的思考与探索[J].中国环境管理干部学院学报,2010(12).

[6]蔡幕尧,曾旭青,等.广东省梅州市地质灾害防治工作面临的主要问题及对策[J].韶关学院学报,2007(3).

[7]张建国.广东省主要地质灾害发育特点与防治对策[J].中国地质灾害与防治学报,2003(4).

P954

A

1004-5716(2016)07-0107-04

2015-09-01

2015-09-08

李厚洪(1984-),男(汉族),湖南永州人,工程师,现从事水工环地质勘查,地下水动态监测,地质灾害评估、设计、治理等工作。

——广东省江门市老干部大学校歌