瞬变电磁法在烧变岩含水层疏放水效果检测中的应用

彭雪梅

(阿克苏塔河矿业有限责任公司,新疆阿克苏843000)

瞬变电磁法在烧变岩含水层疏放水效果检测中的应用

彭雪梅*

(阿克苏塔河矿业有限责任公司,新疆阿克苏843000)

新疆库车榆树泉煤矿主采煤层上部为富水性不均一的下5煤烧变岩含水层。依据地面瞬变电磁法显示的低阻异常圈定主要富水区,布置地面疏干孔和井下探放水孔。疏放水一期结束后,再次进行地面瞬变电磁法工程。探测结果显示大部分低阻异常明显减弱或消失。在剩余的主要异常区布置二期井下探放水孔,再次疏放大量烧变岩水。说明地面瞬变电磁法不仅能有效圈定烧变岩含水层富水区,还能对疏放水效果进行检测,并发现遗漏的局部含水体。

瞬变电磁法;烧变岩含水层;疏放水;效果检测

新疆地处欧亚大陆腹,具典型的大陆性干旱气候[1]。境内分布有4大含煤区(12个煤田,7个煤产地),高山隆升使岩体煤层裸露,含煤地层受到剥蚀,煤层出露受到干热氧化作用,形成火烧区[2]。煤层燃烧后发生质的改变,形成空洞、顶板垮落或出现离层。煤层间岩石多已变成烧变岩,岩体网状裂隙发育、含导水性大大增强,形成地下水赋存和运移的良好空间。烧变岩含水层是地下隐蔽致灾因素之一,因巷道掘进不慎揭露烧变岩区,引起井下出水事故的案例很多[3]。因此,对烧变岩含水层富水区的探测及抽放水效果的检测,是保障矿井安全生产的基础之一。

1 矿井地质条件

1.1地层

榆树泉井田内出露的地层由老至新有上三叠统黄山街组、下侏罗统塔里奇克组、阿合组和第四系。含煤地层为侏罗系下统塔里奇克组,共含煤14层。上部的下5煤层最厚,全区可采,该煤层除向斜轴部有少量残留外,已火烧殆净;其下部主要煤层为下10煤层,全区可采,为矿井当前主采煤层。

1.2水文地质

侏罗系地层在矿区内广泛出露,因煤层自燃之原因,地表大部分被红色烧变岩所覆盖。煤层发育于下侏罗统塔里奇克组地层之中,根据钻探揭露,侏罗系地层主要由泥岩、炭质泥岩、粉砂岩、细砂岩、中砂岩、粗砂岩、砾岩及煤层组成,多以互层状韵律状形式产出,各种岩石的单层厚度可由数厘米变化到数米,乃至数十米。

主要隔水层位于下10煤以下地层中,其上部均为含水层,其中主要含水层为下5煤烧变岩含水层。由于地表大部分区域烧变岩裸露,地层垂向裂隙发育,地表水直接补给烧变岩含水层和砂岩含水层。下5煤烧变岩含水层为强含水层。

2 瞬变电磁法工作

2.1方法原理

瞬变电磁法又称时间域电磁法(简称TEM),属于电磁感应类探测方法,它遵循电磁感应原理,其机理是导电介质在阶跃变化的电磁场激发下产生的涡流场效应,即利用一个不接地的回线向地下发射静磁场作为激发场源,根据法拉第电磁感应定律,静磁场结束以后,大地或探测目标体为维持静磁场,内部会产生感生的涡流。这种涡流有空间特性和时间特性,其大小与诸多因素有关,如目标体的空间特征和电性特征、激发场的特征等,而且因为热损耗会逐渐减弱直至消失。人们虽然不能直接测量这种涡流的大小,但是可以利用专门的仪器观测这种涡流产生电磁场(称为“二次场”)的强弱、空间分布特性和时间特性。静磁场所激发的二次场信号表示为:

式中:μ0——磁导率;

M——发送线圈磁矩;

q——接收线圈等效面积;

ρ——地层电阻率;

t——时间。

2.2工作布置与参数选择

使用地面瞬变电磁法中心回线装置进行数据采集,按40m×20m网度布置测点,即40m线距20m点距。目标体埋深最大约200m,工作参数采用240m× 240m外框,25Hz频率。仪器采用国际先进的加拿大凤凰公司V8系统。

第一次数据采集为2010年4月,经过地面梳干井和井下探放水钻孔作业后,于2015年9月进行第二次数据采集。

3 断面与平面分析

3.1断面分析

图1为2015年9月探测的4线电阻率断面图,图中横轴为水平距离,纵轴为高程,顶部三角形及数字表示测点位置、高程及编号,黑色虚线分别表示下5、下10煤层,椭圆圈表示圈定的相对低阻异常。图中用黑色填充表示相对低的电阻率,白色表示相对高的电阻率,灰色为过渡色。

4线位于测区南部,东西向分布,长1320m,地表基本水平。目标层为下5煤,近水平分布,约100m埋深。由图可见,断面电阻率由浅至深呈现低—高—低特征,与实际地层电阻率特征吻合。浅部低阻为第四系、阿合组的响应,中部高阻为塔里奇克组含煤地层的响应,深部低阻为三叠系黄山街组的响应。横向上,电阻率分布基本近似水平层状,与实际地层起伏趋势吻合。

仔细对比断面电阻率分布在横向上的变化可知,在中间塔里奇克组层位,0~29点之间为高阻层中的相对高阻,30~48点之间为高阻中的相对低阻,49~61点为高阻层中的相对高阻,而62~66点又呈现高阻中的相对低阻。因此,可以认为30~48点和62~66点之间为相对低阻异常。该层位与下5煤及其顶底板密切相关,分析认为下5煤顶底板在30~48点和62~66点之间存在地质异常体。

图1 4线电阻率断面图(2015年9月)

3.2平面对比分析

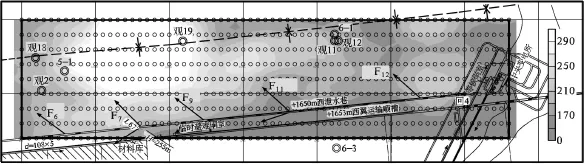

图2、图3分别为2010年4月和2015年9月探测获得的下5煤烧变岩含水层电阻率平面等值线图,图中用白色表示极高阻,浅灰色表示弱高阻,深灰色表示相对低阻。在2次数据采集期间,矿方在地面布置下5煤烧变岩水疏放孔,在井下下10煤顶板布置下5煤烧变岩探放水孔。地面孔在本次工程施工前已无水可抽,井下放水孔仍在放水,但水量已减小。

由图2可见,测区基本被灰色充填,主要的高阻区分布在观18至观19之间,主要的低阻区分布在测区南部泄水巷上方和测区东部冲沟下。地面布置的观18、观19在成井后揭露地下水,并抽放一定时间。井下布置的F6、F7、F9、F11、F12放水孔初始放水量分别为77m3/h、60m3/h、62m3/h、130m3/h、130m3/h。观18、观19位于灰色填充边缘,井下孔位于南部低阻带中,尤其是F11、F12位于深灰色填充区,说明这些钻孔处均有下5煤烧变岩水分布,与实际揭露吻合。

图3为2015年9月探测获得的下5煤电阻率平面图。由图可见,测区大部分为白色(捷斯德里克向斜轴部附近),少部分为灰色充填(主要分布在测区中间南部和测区东部)。这说明当前地下水并不在向斜轴部附近分布,而主要位于测区南部和东部。前已述及,测区南部泄水巷中布置有探放水孔,并仍在放水,说明南部异常是剩余的下5煤烧变岩水。东部异常对应地面冲沟,说明冲沟内潜水对下5煤烧变岩含水层存在补给。

图2 2010年4月结果

图3 2015年9月结果

对比2次探测结果可发现,经过地面和井下疏放水工程,测区下5煤烧变岩水明显减少,在捷斯德里克向斜轴部已基本没有烧变岩水(观18、观19已无水可抽),剩余的下5煤烧变岩水主要分布在测区南部和东部,经过井下探放水孔的持续放水,其水量将进一步减小。

4 钻探验证

第一次地面瞬变电磁法探测时,对研究区内下5煤烧变岩含水层基本没有进行疏放,地下含水层基本为初始状态。探测结束后相继在地面布置观18、观19疏干孔,井下顶板布置F6、F7、F9、F11、F12探放水孔,布置的钻孔均有出水。第二次地面瞬变电磁探测结果显示,电阻率平面图中低阻区明显缩小,在观18、观19等已无水钻孔处出现相对高阻,没有地下水的低阻反映,说明探测结果与实际情况吻合。矿方根据第二次结果在F12钻孔西侧布置井下探放水钻孔,钻孔位置处于剩余的低阻异常区中,在钻进至下10煤顶板上50~60m时,揭露大量地下水,说明第二次探测结果发现了剩余的局部富水体。

5 结论

烧变岩含水层因孔隙大等特点容易富含地下水,在进行开采设计或井下掘进前务必将其探查清楚。使用地面瞬变电磁法能准确圈定烧变岩含水层相对富水区分布,据此能有效指导井上下疏放钻孔的布置。在初步疏放结束后再次进行地面瞬变电磁法探测,对比2次探测结果可有效评价疏放水效果,并发现未达到疏放效果的局部富水体,为进一步煤矿防治水方案设计提供准确依据,保障矿井安全生产。

[1]罗淑政,玉米提·哈力克,JoergSchulz,等.新疆煤田火灾的成因、危害及综合治理[J].灾害学,2008,23(3):62-70.

[2]张秀山.新疆煤田火烧区特征及防治对策[J].新疆地质,2001,19(2):150-152.

[3]郭启文,王金启,陈晓国,等.烧变岩突水灾害治理技术[J].中州煤炭,2001(5):65-66.

P64

B

1004-5716(2016)07-0119-03

2016-03-18

2016-03-22

彭雪梅(1977-),女(汉族),新疆阿克苏人,助理工程师,现从事煤矿安全生产技术工作。