汪绂《乐经或问》中的诗乐谱研究

——兼及《乐经律吕通解》

吴志武

(星海音乐学院 发展规划研究中心,广东 广州510006)

·中国音乐史·

汪绂《乐经或问》中的诗乐谱研究

——兼及《乐经律吕通解》

吴志武

(星海音乐学院 发展规划研究中心,广东 广州510006)

《乐经律吕通解》与《乐经或问》是汪绂撰写的两部乐律学著作,均设卷讨论诗乐谱。因《乐经或问》成书晚于《乐经律吕通解》,收录的诗乐谱种类与谱式更为丰富,故文章主要以《乐经或问》中记录的诗乐谱作为研究对象。文章分别从乐谱来源、四种谱式的特点,以及汪氏的诗乐观等三个方面展开研究,认为二书中记录的乐谱是一份重要的诗乐谱,为我们了解明清时期的诗乐谱发展演变提供了珍贵的史料。

汪绂;《乐经或问》;《乐经律吕通解》;诗乐谱;琴谱;笙谱;徽法律;诗乐观

汪绂(1692-1759),婺源人,初名汪烜,字灿人,号双池。一生涉猎极广,“自六经下逮乐律、天文、地舆、阵法、术数无不究畅,而一以宋五子之学为归”。著有《易经诠义》十五卷、《书经诠义》十二卷、《诗经诠义》十五卷、《易经如话》十卷、《四书诠义》十五卷、《诗韵析》五卷、《春秋集传》十六卷、《礼记章句》十卷、《孝经章句》一卷、《或问》四卷、《参读礼志疑》二卷、《读近思录》一卷、《读读书录》一卷、《读问学录》一卷、《物诠》八卷、《山海经存》九卷、《读参同契》三卷、《读阴符经》一卷、《乐经律吕通解》五卷、《乐经或问》三卷、《立雪斋琴谱》二卷、《医林纂要》十卷、《双池文集》十卷等数十种。“其参读礼志疑多得经意,可与陆陇其书并存。”其为学主张:“不可不知要。然所以得要,正须从学得多后,乃能拣择出紧要处。”[1]同治壬戌年间(1862)南海伍崇曜的“跋”中评价其“学无不通,而一折衷朱子,于律吕尤精”。[2]339本文主要对汪氏《乐经或问》及《乐经律吕通解》中的诗经乐谱做一研究。

一、《乐经或问》与《乐经律吕通解》概述

《乐经或问》[3](以下简称《或问》)刊刻于乾隆丙申年(1776),《乐经律吕通解》(以下简称《通解》)刊刻年代不详。从二书刊载的诗乐谱内容推断,《通解》成书应早于《乐经或问》,理由主要有:一是《通解》刊印出版时署名汪烜,而《或问》出版时署名汪绂,据《清史稿》可知,汪烜是其最初使用的名字;二是《通解》中收录了聂双江六首《周南》《召南》原谱,而《或问》只提及聂氏谱,并未引用此谱;三是《通解》中收录的乐谱数量、种类均远少于《或问》。关于著录《或问》书的目的,他在“发凡”与“叙”中均有所交待,他感于“诗即乐之章,三百篇莫非乐也。然乐教既衰,音节无考,而小雅二南数篇略见其用于仪礼,其音节则亦无可考也”。“乐之制度大略散见于礼经之中”,即主要记载于《周礼》中的大司乐之官,《仪礼》中的乡射之礼中升歌、间歌、合乐等,《礼记》中的《乐记》,以及散落在汉儒诸家的传注中。故而对其进行搜集,“以成此书”,“用补乐经之阙,以俟世之”[3]673-675。《通解》中因没有作者的“序”“跋”,故无从知晓其目的,但从伍崇曜的“跋”中亦可得其大略,“尝曰,移风易俗,莫善于乐,乃经生家纸上空谈,未尝亲执其器,工丝竹者,徒守其器,又不能察其器,又不能察其所以然,因合《乐记》及蔡西山之书,疏通其意,更上采《周礼》《考工》、先儒注疏,与夫论乐者,为续新书以附其后,统称为《乐经律吕通解》。[2]338

《或问》在“发凡”中,汪氏亦大体说明书名来由。汪氏仿朱子从《礼记》中取《大学》《中庸》二篇,为之集注,遂将《周礼》中的“大司乐”,《礼记》中“乐记”,“附著己说,设为问答,要亦发明二书之蕴”,故而名之为《乐经或问》,对此,其一再解释,之所以称其为“乐经”,皆因为“大司乐”“乐经”二篇,本即为“经”,“非敢自名其说也”。[3]673

是书包含三章内容。卷一先引《尚书·舜典命夔章》《周礼·春官宗伯·大司乐》,接着谈其对乐律(十二律管、十二律还相为宫)、乐器(八音)、乐舞的认识,之后自问自答五十一则,内中颇多汪氏个人观点,最后附有乐律与乐器图。

卷二先引《礼记·乐记》全篇,接着是其对《乐记》的解读,之后自问自答二十七则,最后附有“通书礼乐章”。

卷三记录了多种乐谱,其中有用于乡饮酒礼的乐章谱十一首:《鹿鸣》《四牡》《由庚》《南有嘉鱼》《由仪》《关雎》《葛覃》《卷耳》《鹊巢》《采蘩》《采蘋》;乐章琴谱十一首:《鹿鸣》《四牡》《皇皇者华》《鱼丽》《南有嘉鱼》《南山有台》《关雎》《葛覃》《卷耳》《采蘋》《采蘩》;笙歌谱九首:《鹊巢》《采蘩》《采蘋》《南陔》《白华》《华黍》《南庚》《崇丘》《由仪》,后附“还宫乐章谱考”;附大成乐谱六章:《迎神乐奏咸和之曲》《奠帛乐奏宁和之曲》《初献乐奏安和之曲》《亚献乐奏景和之曲》《终献乐奏景和之曲》(《彻馔乐奏宣和之曲》同)、《送神乐奏祥和之曲》(《望瘗乐奏祥和之曲》同);鼓乐谱一份,后附《鹿鸣》《采蘋》二曲的“合谱”(与今总谱相类)。

《通解》全书共五卷,此书“大致以《乐记》为经”,以蔡元定《律吕新书》为传,“经以言理,传以明律”。[2]339有关诗乐谱的内容主要集中于卷五。先引聂双江谱《关雎》《葛覃》《卷耳》《鹊巢》《采蘩》《采蘋》六首,后录汪氏新订此六首谱及《鹿鸣》旧谱与其新订《鹿鸣》谱;之后记录了琴谱《鹿鸣》旧谱、改订《鹿鸣》谱、新订《葛覃》谱、新订《卷耳》谱;随后有新订《鹊巢》笙谱、新订《采蘩》笙谱、新订《采蘋》笙谱三首;锣鼓谱与六首大成乐谱。因《或问》记录乐谱种类与数量更多,故以下诗乐谱主要以《或问》作为研究对象,下文中若无特别说明,均指《或问》中诗乐谱。

二、《乐经或问》中诗乐谱来源

《乐经或问》中的乐谱主要有三个来源。

其一,参酌聂双江谱。

汪氏在书中多处提及,是书中的乐谱参酌了聂双江谱。明末有大儒聂双江,即聂豹,因二者年代相距不远,笔者推测,汪氏书中所说聂双江很可能就是聂豹。聂豹(1487-1563) ,明代江西吉安永丰人,字文蔚,号双江。正德十二年进士,授华亭知县。屡迁平阳知府,右佥都御史、兵部尚书、太子太保。为学初好王守仁致良知之说,后倾向宋儒主静说,与守仁颇有异同。著有《困辨录》《双江文集》等。[4]

在《乐经或问·序》中,汪氏提到:“惟琴谱有《鹿鸣》一诗,用黄钟宫,颇为近古。又有《关睢》一谱,音节甚和,而辞非诗旧,绂窃取此二者,兼订双江旧谱,谐诗共十二篇,以备乡射之用,而为复古之兆。”[3]674此处,汪氏只是提及书中所收乐谱参考了聂氏的旧谱,而不涉及对聂氏旧谱的评价。

在卷三乐章谱后,汪氏又提及是谱来源,“周南召南六篇,则聂双江定有旧谱,双江实取太常之大成乐谱,仿其例而为之者也”,对此汪氏颇不以为然,他指出聂氏谱两点不足,一是大失古意,“黄钟一宫,当用姑洗为角;而今弹琴者每失,双江亦沿斯弊,用上黜乙”,聂氏用“上”字,而不用“乙”字是一大错误;二是没有抑扬变化,“双江之谱,每数章一例,苦无抑扬”[3]752,也就是说,聂氏谱中的《诗经》作品多章都用相同的音乐,这样做使音乐没有变化。审其所引聂氏原谱,确有多章完全相同的曲目。汪氏设问“歌声逐字皆范金石,金声玉振,则聂氏双江谓歌诗一句,击鼓一声,而磬应之。歌一章终,则击鼓磬三声,其真为不知乐矣”中,明确指出聂氏“不知乐”,在随后的回答中,更是言辞激烈,批评甚切,“聂氏反谓其两管应一律为是,又黄钟之与清黄本同一律,但重吹则应清,轻吹则应平,箫管箎篴皆然。而聂氏又疑黄钟合字与清六字不同,旧谱不当,以二管应合字,又应六字。聂氏于笙之声律且不能辨,又乌能以辨磬声也,好谈是非,而不实察其器数,此读书人之通病也”[3]702。

书中提及聂氏谱处还有:笙谱九首中亦有《鹊巢》《采蘩》《采蘋》三章据聂双江谱改定,并且,指法亦参考聂氏谱,“其用指法略本于双江”[3]772。

其二,参考其他书籍乐谱。为了订定乐谱,汪氏参考大量书籍,“更参以经世书祝氏笺注、蔡西山《律吕新书》、丰城杨氏《律吕算律》、山阴蔡氏《律同》诸书”,同时也参考了一些古谱,如《鹿鸣》《关雎》二曲皆从琴谱订定。

其三,参考民间时人所用乐谱。《诗经》中《南陔》以下六篇有声无辞,汪氏取“今人所吹声颇近朴,而不逖滥者六阕,以补用”[3]762,成笙曲6首。又考虑到“雅乐专用一宫,恐无以尽乐之变。兹是以广捃残编,拾古音之遗,合以还宫”[3]765,又制成“还宫乐章谱考”乐谱若干首。对于这些新订乐谱,汪氏非常自谦,“此类甚僭踰,不敢逃罪,而意切古先,或亦君子之所恕与。”

三、四种谱式特点

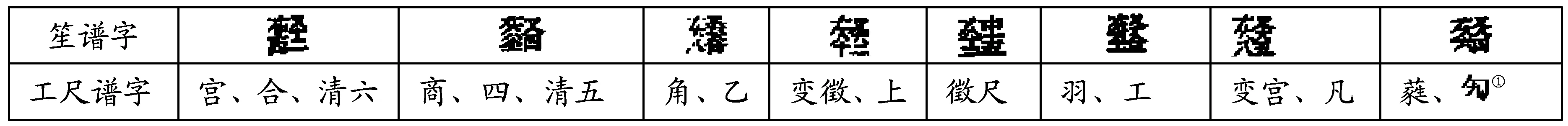

汪氏乐谱所用谱字有“合四乙上勼*从第三卷“琴谱”前的说明可知此“勼”字即为“勾”字。尺工凡六五”十个,以宫为五声之主,“宫”对应于“合”字(见表1)。关于变律的使用,汪氏亦有他的说法。他称变律为“奸律”。何谓奸律:“十二律还相为宫,每用五,而舍七,又以角徵之间,其声律稍远,故加变徵一声;羽宫之间亦稍远,故加变宫一声,凡以联络于其间。然古人虽加变声而不常用,故声溢于五者,谓之奸律,古人不用也。”[3]679又说:“何谓奸律,曰弃之本宫,而淫于他宫之律,故曰奸也。奸律夺政律。”对于奸律的使用,汪氏的态度也是比较鲜明的,他说:“曰既不常用(指变律-笔者注),则笙簧箎管,何以皆具七律也。曰具七律以为他宫之用,凡用一宫,则闭其二律,究之只用五也。”[3]698也就是说,七律(声)中的变律,实际上是为了旋宫转调所用,在一首乐曲中,一般用五律(声)。所以,汪氏又说:“予所定乐谱,亦惟偶用上凡,以助歌,究非欲用上凡也,其书小字于旁者,皆助歌之余音,非正音也。”[3]771

表1十二律旋相为宫表

卷三收录乐曲共有四种谱式:律吕谱与工尺谱合记、琴谱(减字谱)、笙谱与工尺谱合记、合谱(含鼓乐谱),以下分别述之。

1.律吕谱与工尺谱合记

这种谱式主要出现在《或问》乐章十一首及大成乐六首中。乐章谱中,有六首为新订谱、两首从琴谱酌定、另三首从聂双江谱改订。这些乐谱各章(段)音乐均不尽相同;以五声为主,但其中有六首加了极少数小字谱,应该就是汪氏所说“助歌之余音,非正音也”;乐谱大多为一字一音,小字谱处除外;不遵守起调毕曲。图1为《南山有台》全谱,谱例1仅选译了其中的第一章、第四章*本文乐谱均为笔者所译。。

图1 《南山有台》全谱

谱例1第一章、第四章谱

《通解》所引聂双江六首谱亦用律吕谱与工尺合记的方式,但汪氏乐谱却改用律吕谱与宫商谱合记,包括之后的《鹿鸣》谱。谱例2选取《鹊巢》第一章,将三种记谱译出对照,《通解》汪谱对聂谱的修订,与其说是修订,不如说是重新创作;即便是汪氏自身,其前后成书的两谱,也等于又重新创作了一次。三种乐谱基本上没有太多联系。

谱例2《鹊巢》第一章三种不同记谱对照

2.琴谱

琴谱十一首,除《鹿鸣》《关雎》二曲从古谱订定外,其余九首均为新定谱。汪氏对琴弦上的按弦取音位置有一详细说明(见表2)。又强调了他的“调弦入弄”与他人的不同之处,即“今谱黜乙用上,此谱黜上用乙”[3]757,“按琴之第三弦,今人皆作仲吕,绂屡辨之矣,就使散弹亦当用一,而去上也”[3]780。

表2按弦取音表

“调弦法谱”(见图2)对琴的调弦做了说明,共有十一步,去掉重复的步骤后,整理成表3,汪氏在调弦法中还特别强调,三弦十徽应五弦散音时“与今谱漫一徽”,一弦十一徽应三弦散音时“与今谱漫一徽”,也就是说,此二处的三弦就是其指出的“黜上用乙”的三弦,只有这样方能相应。

表3调弦法表

图2 汪氏调弦法谱

图3 《鱼丽》谱中的十一徽、八徽谱字

从调弦法来看,其结果与徽法律(纯律)音分数吻合;从琴谱的记谱来看(见图3,图中用“□”标示的谱字),琴谱中频繁使用了十一徽与八徽,综合这两点考虑,此谱符合陈应时先生在《琴律学》[5]*相关理论还可以参考陈应时:《关于古琴调弦法的历史分期及其他》(载《民族民间音乐》,1985年第1期)、《古琴的徽分及其发明者》(载《中国音乐》,1987年第1期)等文献。中提出的徽法律。这些琴谱的音高与前面的乐章谱音高基本一致。

3.笙谱与工尺谱合记

汪氏认为,“《南陔》以下六篇,独曰笙诗,有声无词,则笙之必有谱也”,故改定聂双江谱三首,另补谱六首。同琴谱减字谱一样,笙谱亦为专用谱,谱字系简化字组合而成,包含左右手各手指所按管序等信息。用指简化为:“左手”简作“”、“右手”简作“又”、“大指”简作“大”、“食指”简作“人”、“中指”简作“中”、名指小指不用;清浊简化为:“平”(浊声中律也)简作“”(轻气吹之)、“高”(清律也)简作“”、“急”简作“刍”、“漫”简作“曼”(见图4)。笙管(十九簧笙)与工尺谱字对应如表4,笙谱字与工尺谱字对应见表5。

表4笙管与工尺谱字对应表

表5 笙谱字与工尺谱字对应表*非变调不用——原注。

另外,汪氏也谈到笙相合的规律,即“今谱去清上合大上,合字合清上,小尺合合字,大尺合小尺,大尺合大四,四字合小五,四字合小工,小工合大工,大工合大乙,大乙合小乙,小乙合大凡,大凡合小凡”[3]773。

4.合谱

两首合谱是汪氏在自问自答时提出来的,“或问大成乐之音节既未尽善矣,今何不以成大乐章,详著音节,而作谱以示人,可乎?”“曰:大成乐颁自大常,绂未敢以擅改,今以《鹿鸣》为工歌之始,《采蘋》为笙奏之终,姑撮举二诗作谱,以见例余,可以类推焉。”[3]780他称此为“升歌例”“笙奏例”。

“升歌例”《鹿鸣》曲,不用柷敔,所用乐器包括:歌钟(钟)、歌磬(磬)、搏拊、朄、应鼓、鼗、琴、瑟、特磬等(见图5)。

拊是一种用韦纺织而成的鼓,“中实以糠”,用手拍之,主要起“应歌声为节”的作用;鼗是一种长六寸六分,面四寸,有柄,中系两耳,用柄摇动两旁的耳,自击发出响声,主要用于堂下节乐;朄是一种小鼓,也是用于堂下节乐;应鼓是一种小鼙鼓,其状如盆,单面;瑟用二十五弦瑟,中弦不用,十二宫用弦取音见表6。瑟弦合音除宫音外,其余四声,皆以相邻弦合之,且“鼓内必合外”[3]686,即内弦(十二)与外弦(十二)相合。*吴修文《现存瑟谱调弦考》[6]一文,对存世瑟谱作了梳理,得出五种瑟弦的调弦法,其中的一种是以中弦不弹左右各十二弦以两弦音调弦。朱棠《拾遗瑟谱》中的“古瑟谱”调弦法与汪氏调弦法相似,此书刊印于嘉庆年间,比汪氏书晚,二者间是否有关,有待考证。

表6 瑟十二宫用弦取音表

那么,这些乐器相互之间是大齐奏,还是相互穿插使用?对此汪氏也有说明。

歌钟与歌磬的关系。歌钟随歌声每唱一字,则击一次,“以开众音”,“一字之始”,具有引领作用,每句四字响四次。歌磬奏“一字之终”,“以收众音”,每句四次奏四次。这两种乐器一始一终,互相配合使用。

搏拊、朄、应钟、鼗(一作“鞉”)等四种乐器关系。汪氏认为,“鼓之为用,亦与拊异。拊如今之用拍板,鼓当如今之用点鼓。然则鼓居拊间,自有鼓节。其为小朄,则朄响鼙应,而节堂上之歌,周礼大祭祀皆鼓朄击应是也。其为大鼓则鼓响鼙应,而节堂下之笙。”拊作为一种节拍乐器,一如现今节拍器,与每字对应,每字均有;而鼓类乐器“居拊间”,“朄响鼙应”[3]779;“鼗居字间,以相接续”[2]301,也就是在句间起连接作用。其顺序为:先击拊、再击朄、后击应钟,然后又重新击拊,完成一“字”,在一句之后击鼗连接下一句。特磬则每奏完一章(段),击一声,以收众音。

在“升歌例”正式演唱之前,还有一段鼓乐谱。此处的鼓用“悬鼓”,包括“初起”:扎扎鼕、扎扎鼕、扎扎鼕鼕;“一通”:鼓鼕、鼓鼕、鼓鼕;“二通”:鼓鼕鼕、鼓鼕鼕、鼓鼕鼕;“三通”:鼓鼕鼓鼕鼕、鼓鼕鼓鼕鼕、鼓鼕鼓鼕鼕;“结尾”:鼕鼕。此处要求:“扎”字击打鼓框,“鼓”字用左手,“鼕”字用右手;左手轻,右手重;初起时缓慢,至结束时急促,末两声时又缓慢。谱例3是“升歌例”《鹿鸣》曲的第一句与末乐句译谱。

图4 笙谱片断

图5 “升歌例”合谱片断

谱例3“升歌例”《鹿鸣》曲的第一句与末乐句译谱

“笙奏例”《采蘋》曲,不用搏拊,所用乐器包括:笙钟、笙磬、悬鼓、晋鼓、鼙鼓、鞉、笙、和、柷、敔、镈钟、特磬等。柷在镈钟之前,击一声镈钟“以开众音”,击一声特磬“以收众音”,最后以敔结束全曲。笙用十九簧大笙(又曰巢,但十八、十九簧不用),和用十三簧小笙。笙钟、笙磬与歌钟、歌磬处理相类,且笙钟与歌钟皆属于编钟之列、笙磬与歌磬皆属于编磬之列;悬鼓、晋鼓、鼙鼓、鞉四种乐器与“升歌例”中的搏拊、朄、应鼓、鼗处理相类,此处不再赘述。

四、汪氏的诗乐观

1.重视诗乐的教化作用

汪氏提出了“有德而学乐,惟乐以成德”的观点。他在回答“中和祇庸孝友之为乐德,何也”时说:“此性情之德也,有其德而后可以学乐,亦惟乐能有以成其德也。”[3]692可见汪氏将“乐”置位于何等之高!而诗恰以六德为本,“诗不本于六德,不可以为诗;非本于六德之诗,又不足以感人。”[3]692乐教体现在“言”“动”“欲”“听”等多个方面,“思深哉,乐之为教也,因人之欲言而宣之;因人所欲动而节之;因人之欲视而饰之;因人所欲听而和之;其所以养人之视听,貌言而为肃,又哲谋之本也”[3]702他强调,如果人人每天听着中和之音,每天接触“法度之器”,而与那些所谓的“淫乐、慝礼、奸声、乱色”没有接触的机会,长久以往,“熏陶久之”,就能成德。

2.审音之标准:纯和、皦和、绎和

汪氏在对聂双江谱做出修订后,认为自己“所订律吕钧调,和有取衷,虽未必有合与古,而庶无淫过凶慢之声,或有得于审一定和之旨,其不入今人之耳也,则无问焉矣”[2]264,这里,他提出“淫、过、凶、慢”四个概念。“淫声”指“靡靡而清,喁如私语,流液数声,而不能自己”即“声荡于正”;“过声”指“声溢乎律,难范金石”,即“声溢于中”;“凶声”指“烦声数节,流入于北”,即“声失其和”;“慢声”指“夸大而浮,细小而轶,声散音流,而无所主”,即“声侈其节”。[3]694此四声必须在诗乐中摈弃不用。

汪氏的乐谱大多是修订而成,那么,其修订的标准是什么?其所追求的诗乐又是什么?对此,他也作出了回答。

合此三书以观,可以见作乐之条理矣。盖鎛钟特悬,宫悬十二,以按十二正律,观其所歌奏者当在某钧某调,则先击某律鎛钟以宣其声,而众音翕然随之以起,此以宣一曲之始。所谓始作翕如也。特磬亦特悬,宫悬十二,以按十二正律,观其所歌奏者为某钧某调,则于乐终击某律特磬以收其韵,而众音随之诎然以止,此以振一曲之终也。而逐字逐句各有始终,皆依金石,颂钟颂磬以和歌,笙钟笙磬以和笙。如将歌某字叶某律,则先击某律之颂钟以发之,而歌声随之,拊以节之,鼓鼙应之,其间若一,又击某律之颂磬以收之。后字叶某律,颂钟又随以起,弦倚于歌,鼗居字句之间,以相接续。笙奏亦然。中间众音同依一律,声无不和,所谓纯如者也。歌笙应律,字字分明,音无涤滥陵犯淫过凶慢之失,所谓皦如者也。字句之上下相续,其曲直繁瘠廉肉,节奏成文不乱,端如贯珠,则所谓绎如也。自始至终,无不如是,则其乐淡且和矣。[2]300

这段文字是讲如何作乐,但里面谈及何种顺序称之为有序?何种声音称为“纯如”?何种“音”可称为“皦如”“绎如”?最后汪氏概括成两个字:“淡”与“和”。尽管汪氏说这段文字是对“音”的解释,后面还有一段话解释“乐”,但笔者认为,这里已经较全面展示了汪氏评价诗乐的标准,即三如:纯如、皦如与绎如,亦可理解为“淡”“和”。

3.传承中创新

他认为诗乐不应该“节多蘩缛”,所以他的诗乐谱中,大部分为一字一音,与此前的诗乐谱有着共同的特点;但是在乐章谱中,还是能看到,他也不墨守陈规,仍然用小字谱“助歌之余音”。再如,传统的诗乐谱中,不乏全部采用五声记谱的,如明代吕柟的《诗乐图谱》[7],汪氏尽管不完全赞同使用变律(奸律),但实际乐谱中仍然可见其借助小字谱的方式,加入变律以“助歌之余音”。还有如,对各章(段)的音乐做出不同的处理,不使用起调毕曲的原则来统一各段落,一再强调其谱与他谱其中一点不同之处就是“黜上用乙”,等等,都体现出汪氏在继承传统诗乐谱的基础上,又试图有所创新。

五、结 语

《或问》与《通解》记录的乐谱种类多样、谱式丰富,是一份重要的诗乐谱。他的这些诗乐谱都是基于个人诗乐观的基础之上形成的。他十分重视诗乐对人的教化作用,认为人们要远离“淫、过、凶、慢”四种声音(音乐),要去听“纯如”“皦如”“绎如”的“淡”且“和”的音乐,从而使人人都能“以乐”而“成德”。他既坚守传统,但又不泥于传统,而是在传统的基础上,不断进行创新。具体而言,则大致包括:

《或问》记录了二十一首诗乐谱、六首大成乐谱、一首鼓乐谱,其谱式涉及工尺谱、宫商谱、律吕谱、鼓乐谱、合谱等,以及琴谱、笙谱等,《通解》还保留了明代聂双江的诗乐谱。

《或问》中的乐谱,尽管有来自对聂双江谱的修订、有来自其他书籍中的乐谱、有来自民间时人所用乐谱,但汪氏对这些乐谱都进行了较大幅度的修订。

《或问》中的记谱,在遵守传统诗乐谱以五声为主、一字一音为主的基础上,也以小字谱的方式,通过加入奸声(或其他音),丰富歌曲旋律,达到“助歌”的目的。《或问》不遵守起调毕曲原则,追求不同乐章(段)的旋律变化。

《或问》的琴谱,从调弦法与记谱法来看,符合陈应时先生在《琴律学》提出的“徽法律”。《或问》自己创造了一种笙谱(实际上也是一种减字谱),并结合时人的吹奏,补全了诗经中有声无辞的乐章。《或问》的合谱,各种乐器的编配按照不同的功用,互相呼应、错落有致,摆脱了大齐奏的形式。

总之,《通解》与《或问》中记录的诗乐谱,为我们了解明清时期的诗乐谱发展演变提供了珍贵的史料。

作者附言:此文在写作过程中得到导师陈应时先生的悉心指导,谨致谢忱!

[1]赵尔巽,等.清史稿:列传第二百六十七[M].北京:中华书局,1977:13152.

[2]汪烜.乐经律吕通解[M]//王云五.丛书集成初编.上海:商务出版社,1936.

[3]汪绂.乐经或问[M]//《续修四库全书》编委会.续修四库全书:114册.上海:上海古籍出版社,1995.

[4]张廷玉,等.明史:列传第九十[M].北京:中华书局,1974:5336.

[5]陈应时.琴律学[M].上海:上海音乐学院出版社,2015.

[6]吴修文.现存瑟谱调弦考[J].南京艺术学院学报:音乐与表演版,2014(2):145-152.

[7]吴志武.明代吕柟编撰的《诗乐图谱》研究[J].中国音乐学,2012(3):69-73.

【责任编辑:吴志武】

2016-06-01

2011 年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“历代《诗经》乐谱研究”(11YJC760088);2015年省级高等教育教改项目“中国古代音乐记谱法”课程建设。

吴志武(1972-),男,浙江淳安人,文学博士,星海音乐学院教授、硕士生导师、发展规划研究中心主任,中国音乐学院北京民族音乐研究与传播基地兼职研究员,阳江市文化广电新闻出版局副局长,主要从事中国古代音乐史及乐律学研究。

10.3969/j.issn.1008-7389.2016.03.006

J612.1

A

1008-7389(2016)03-0069-11