哈长城市群形成发育现状与整合路径研究

赫曦滢,杜 磊

(吉林省社会科学院,吉林 长春 130033)

哈长城市群形成发育现状与整合路径研究

赫曦滢,杜磊

(吉林省社会科学院,吉林 长春 130033)

作为我国大力发展的十个城市群之一,哈长城市群的地域十分的辽阔,当前正处于城市群的上升和发展阶段。笔者从经济与产业、资源环境承载力、城镇空间结构体系和对外开放水平等方面,系统分析了哈长城市群的发育现状,总结了行政区划复杂,协作水平较低;产业结构有待优化,市场化程度较低,经济活力不足;综合竞争力不强,城市发展受到制约是阻碍哈长城市群发展的突出问题。最后,提出通过全面提升城市竞争力、发挥产业整合中市场的决定性作用、提升城市群的自主创新能力、营造公平的市场竞争环境、整合城乡生态环境等手段提升哈长城市群的发展水平,主要围绕战略层面、产业层面、城市规划层面对其进行系统规划和布局。

城市群;地域范围;发展现状;突出问题;整合路径

一、城市群相关理论研究回顾

城市群是一个地域范围广大,开放程度极高的巨系统,其主要的特点是边界相对模糊,并非严格以行政区域进行划分,同时辐射范围具有模糊性与阶段性的显著特征。针对城市群的地域范围应当如何进行识别,标准如何确定等问题,国内外学者有很多成熟的理论和观点可以借鉴。

20世纪50年代开始,国外学者对城市群、都市圈和大都市带等问题展开系统研究,形成了一些有代表性的观点和著述。如,法国地理学家简·戈特曼(Jean Gottmann)借用了“大都市带”(Megalopolis)的概念研究了北美城市化的空间模式,指出“大都市带”不能简约为城市或都市地区的概念,是由一个或许多个规模较大且地域相连的大城市所组成的,具有一定的人口密度分布其间的都市地带。这一论断得到了地理学者和规划实践者的认同。20世纪60年代,日本率先提出了大都市圈的定义,对首位城市与外围的常住人口、城市群中的人流与物流状况进行了详细地界定。

我国学者早期对城市群的研究,主要是沿着对大都市带形成的原因与功能展开的。于洪俊等(1983)在谈及都市带的功能时认为,都市带将会在中国政治经济发展中发挥中枢作用[1]56-58。高汝熹(1990)对都市带和都市群的生成机制进行了探索,认为经济较发达的中心对周围城乡起到了重要的带动作用[2]8-12。上个世纪末,我国著名的城市理论家姚士谋教授给城市群以确切的定义,得到了学界的广泛认可。姚教授认为,城市群有以下几个特征:(1)在一定地域界限内,具有一定数量的不同规模、不同性质和不同类型的城市;(2)由于自然环境和社会条件不同,区域范围内的城市以一到两个超大或特大城市为核心,这些城市通常是区域经济的中心,同时拥有便利的交通网络,通达性较高;(3)不同规模和性质的城市间经济、社会联系十分紧密,共同构成了区域内城市的集合体[3]4-5。

本世纪以来,国内学界对城市群的研究向纵深发展,关于城市群形成机制与发育机理、空间结构演化等方面的研究成果硕果累累。学界普遍认为,城市群的形成和发育受诸多要素和条件的影响。自然条件是城市群兴起的初始因素;交通变革促进了城市群的连片发展;专业分工提升了城市群发展与演化的交易效率;市场化释放了城市群发展的空间聚集效应;全球化通过区域一体化促进城市群的发展;信息化扩展着城市群的发展空间[4]59-70。城市群的空间布局有着动态发展、空间网络结构性、区域内外连接性与开放性、吸引集聚和扩散辐射性等四个显著的特点[5]25。城市群空间结构演化主要依赖于交通网络的引导机制、郊区化的空间拓展机制,以及大都市区的空间分工与冲突管理机制。

二、哈长城市群的地域范围与发育阶段识别

(一)哈长城市群的地域范围

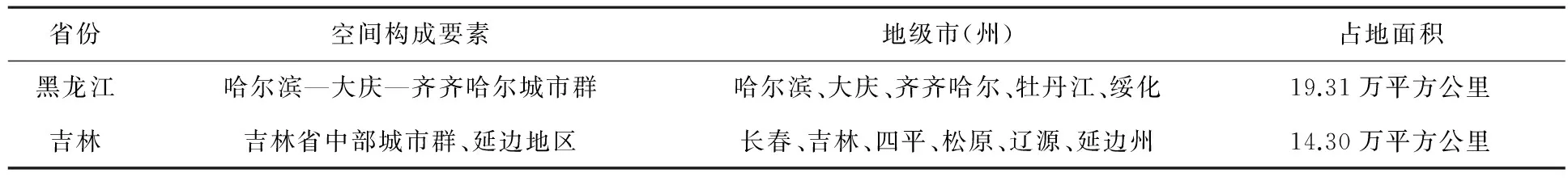

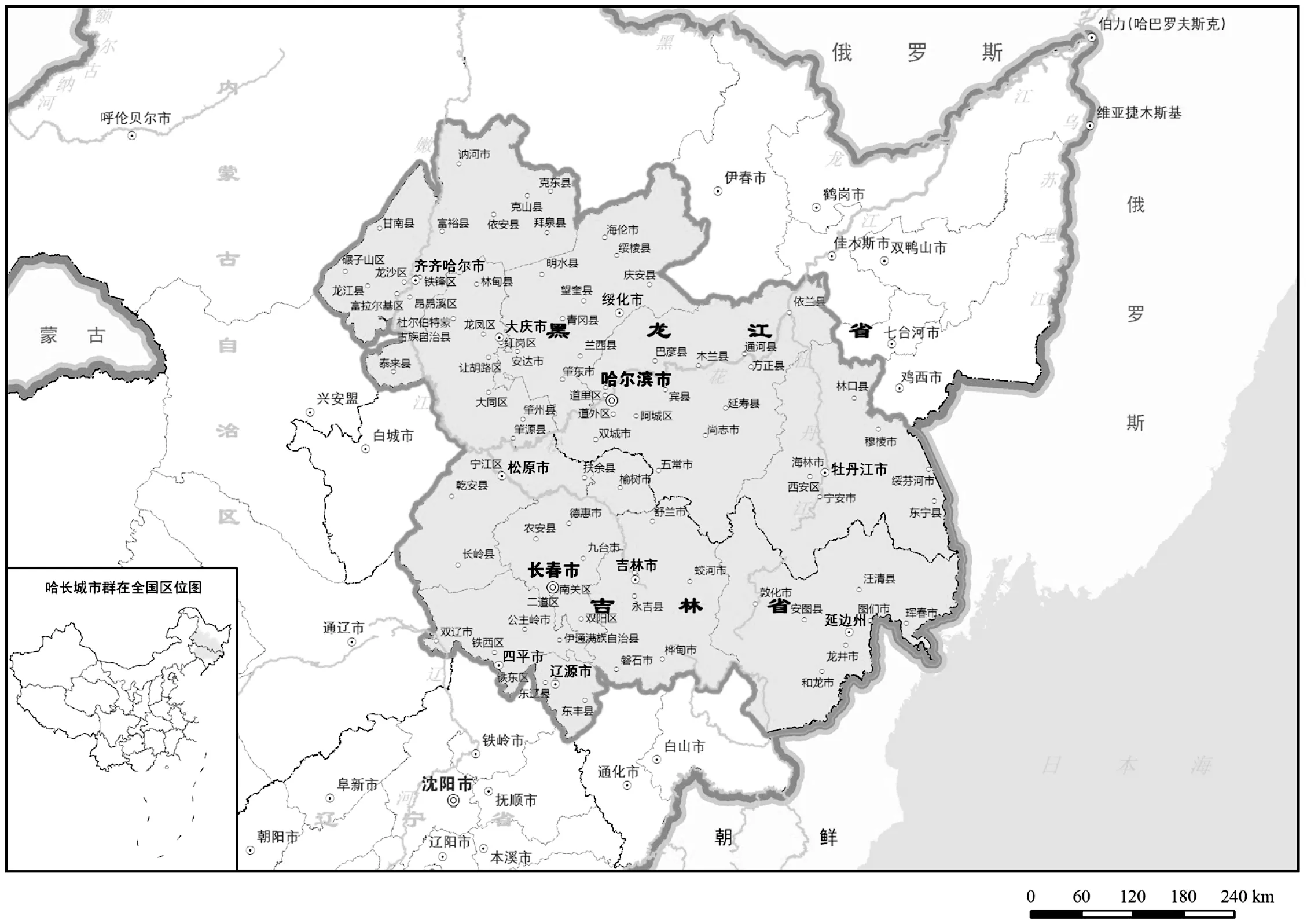

当前,哈长城市群已经具备了形成城市群的必要条件:(1)哈长城市群已经具备了地域上的连续性,基本不存在隔离和“飞地”的情况。(2)城市群的交通便捷,区域连接紧密。(3)哈长城市群核心城市已经具备了较高的城市化水平,哈长两市先后进入了城市化扩散阶段,对周边地区的辐射带动能力较强。因此,哈长两市的发育阶段特征决定了两地已经有能力和有必要构建区域级的城市群。因此,有必要促进哈长城市群的发展,使其成为东北地区经济发展的增长极和驱动力。本文在综合考虑了黑龙江、吉林两省在基础设施、人口和经济等前提条件的基础上,在保证地域相对完整的情况下,兼顾考虑东北地区未来发展的需要,规划哈长城市群的国土总面积为33.61万平方公里,其中核心区面积约5.11万平方公里。截止到2015年年末,该地区的国民生产总值2.6万亿元,黑龙江和吉林分别占全国国民生产总值的比例为3.5%和4%。常住人口约2 000万人。其空间范围如表1和图1所示:

表1 哈长城市群的空间范围

图1哈长城市群规划范围示意图

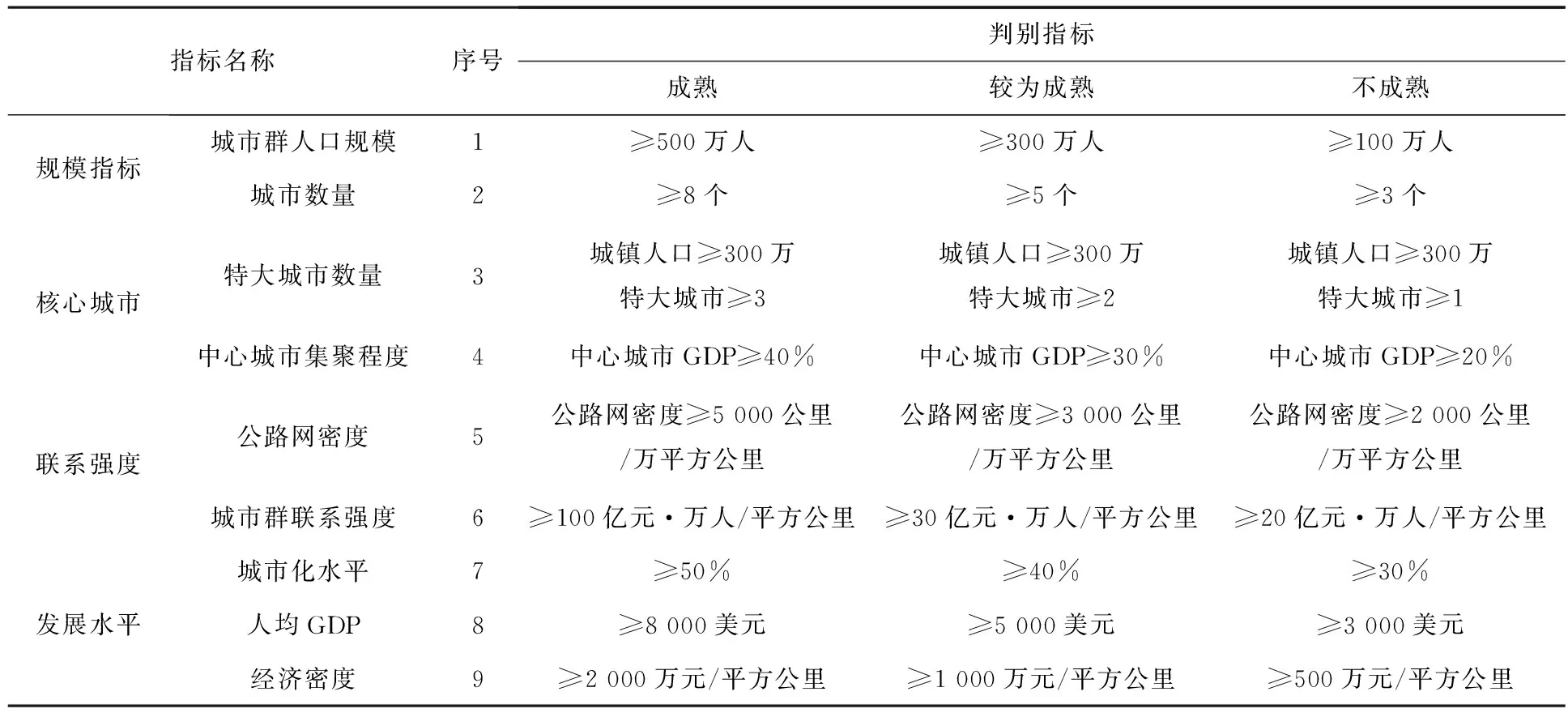

(二)哈长城市群的发展阶段识别

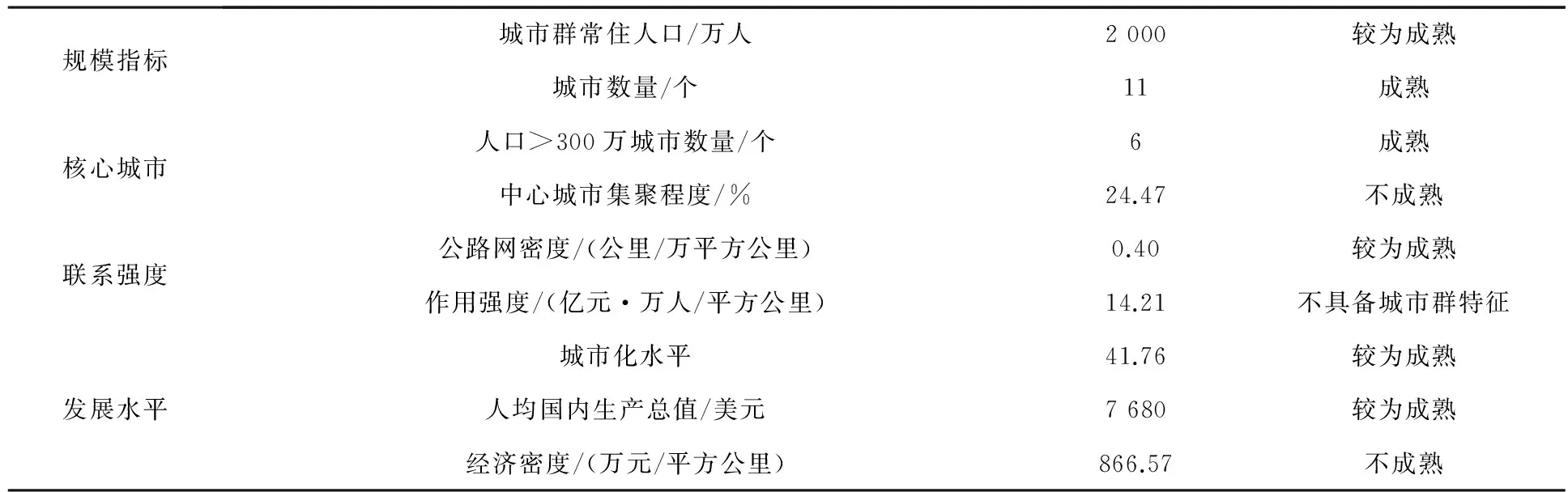

当前,国内外在对城市群和城市圈发育情况进行阶段分析时,主要运用两种较为普遍的识别和界定方法:其一是数据分析法,即根据城市群客观存在的情况,通过加工各种统计数据,客观地反映城市群在经济社会等方面发展的特点和属性,通过进行数据之间的对比与分析,阐释城市群的发育情况;其二是建模法,这种方法被广泛运用于地理和空间学科,即通过分析城市群内各城市间的人流、物流、信息流、物质流等数据,构建模型进行空间测算和衍生指标的分析,进而确定城市群的发育阶段。以上两种分析方法各有利弊,本文综合《2013中国区域经济发展报告》中对城市群发育阶段的划分方法,按照不同的指标将城市群划分为成熟、较为成熟、不成熟和不具备城市群发育特征四个不同阶段。具体如表2和表3所示。

表2 中国城市群的发展阶段识别指标

文献来源:《2013年中国区域经济发展报告》。

表3 哈长城市群的发育阶段识别

资料来源:《中国城市统计年鉴(2015)》、《中国区域经济统计年鉴(2015)》。

根据以上数据对哈长城市群发育状况进行分析,我们已经可以判断,哈长城市群已经达到成熟城市群要求的指标是城市数量,这说明哈长城市群的地域范围已经具备了支持城市群发展的要求,为哈长城市群的未来发展提供了足够的空间。达到较为成熟的指标是总常住人口、核心城市人口数量、公路网密度、城市化水平和人均国内生产总值5个指标,这说明哈长城市群的大多数指标都已经具备了成为城市群的要求。哈长城市群中不成熟的指标为中心城市聚集程度和经济密度,这说明哈长城市群的整体经济水平仍然有待提高,城市间人口和货物的流动仍然不够频繁,各城市间的联系强度较差。综合以上各项指标来看,哈长城市群已经具备了城市群发展的基础条件,能够达到中等城市群规模。但是,与我国东部地区较为发达的城市群相比,哈长城市群在经济发展方面明显滞后,结构较为松散,中心城市的影响力有待提高。因此,当前哈长城市群仅仅出现了“雏形”,处于城市群发展的初级阶段。在未来的发展过程中,还需要继续发挥哈长两市的双核带动作用,不断增强哈大齐牡、长吉图和哈长城市带三个主轴的竞争力,以经济发展为核心,全面增强哈长城市群的核心竞争力。

三、哈长城市群发展现状

(一)经济与产业发展现状

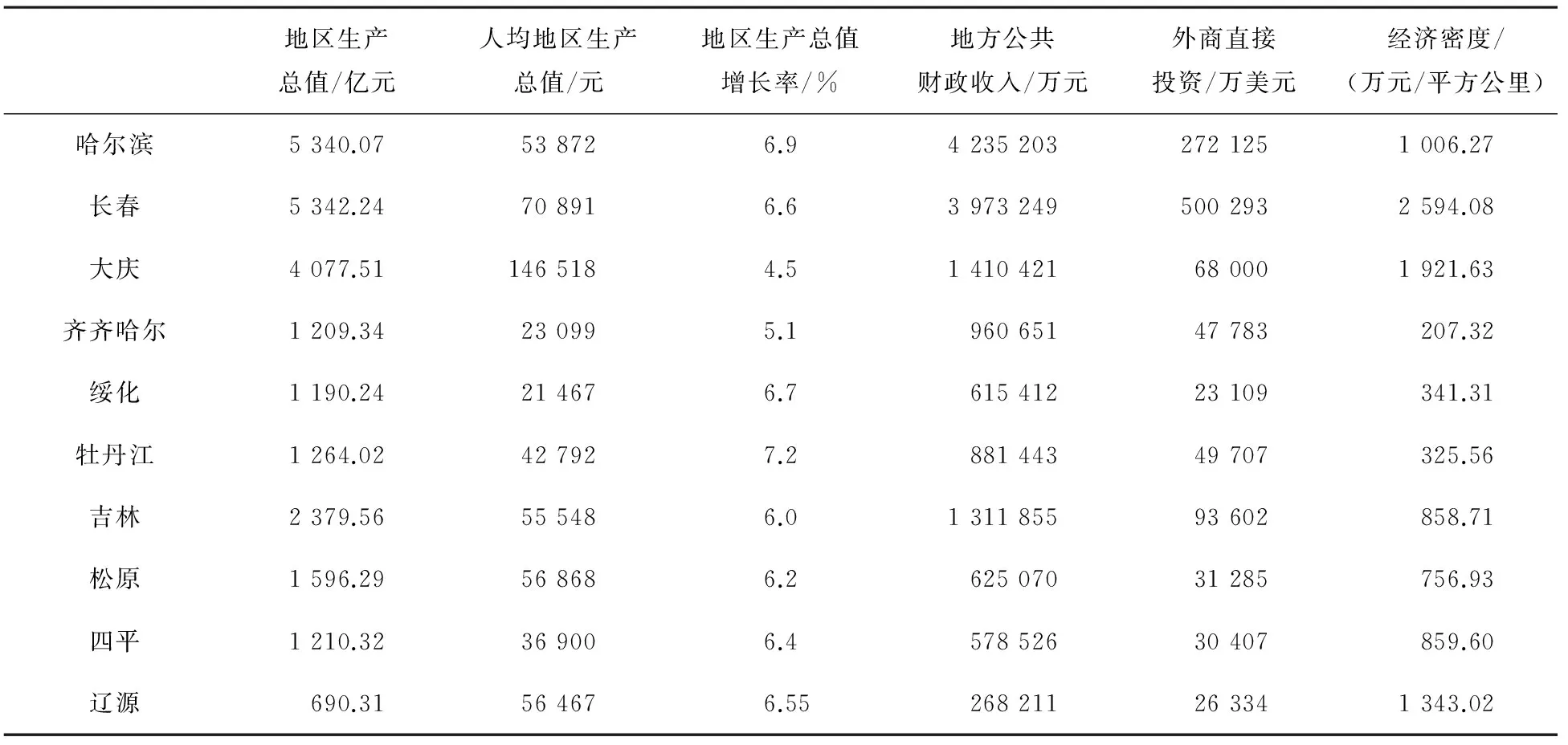

按照国务院印发的《全国主体功能区规划》、《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》和《东北振兴“十二五”规划》的要求和部署,哈长城市群属于典型的双核结构,长春和哈尔滨两个城市为城市群发展的灵魂所在。但是从表3可以看到,哈尔滨和长春的地区生产总值和人均生产总值的优势并不突出,没有表现出其在地区经济中的核心地位。2015年,哈尔滨和长春的地区生产总值分列全国的27和29位,与其他城市群相比,两市地区生产总值均不及珠江三角洲的东莞市,也不及同为发展中城市群核心的郑州市,尤其在人均生产总值方面更是如此。从2010年以后,东北地区的经济发展状况并不乐观,地区生产总值增长率下降较快,经济下行压力较大,一些城市经济甚至出现了负增长。哈长城市群的这种“弱核”结构不论是对城市群的发展,还是整个地区的经济发展,都具有一定的负面效应,给城市群未来发展带来一定难度。

表4 哈长城市群经济发展概况

资料来源:《中国城市统计年鉴(2015)》。

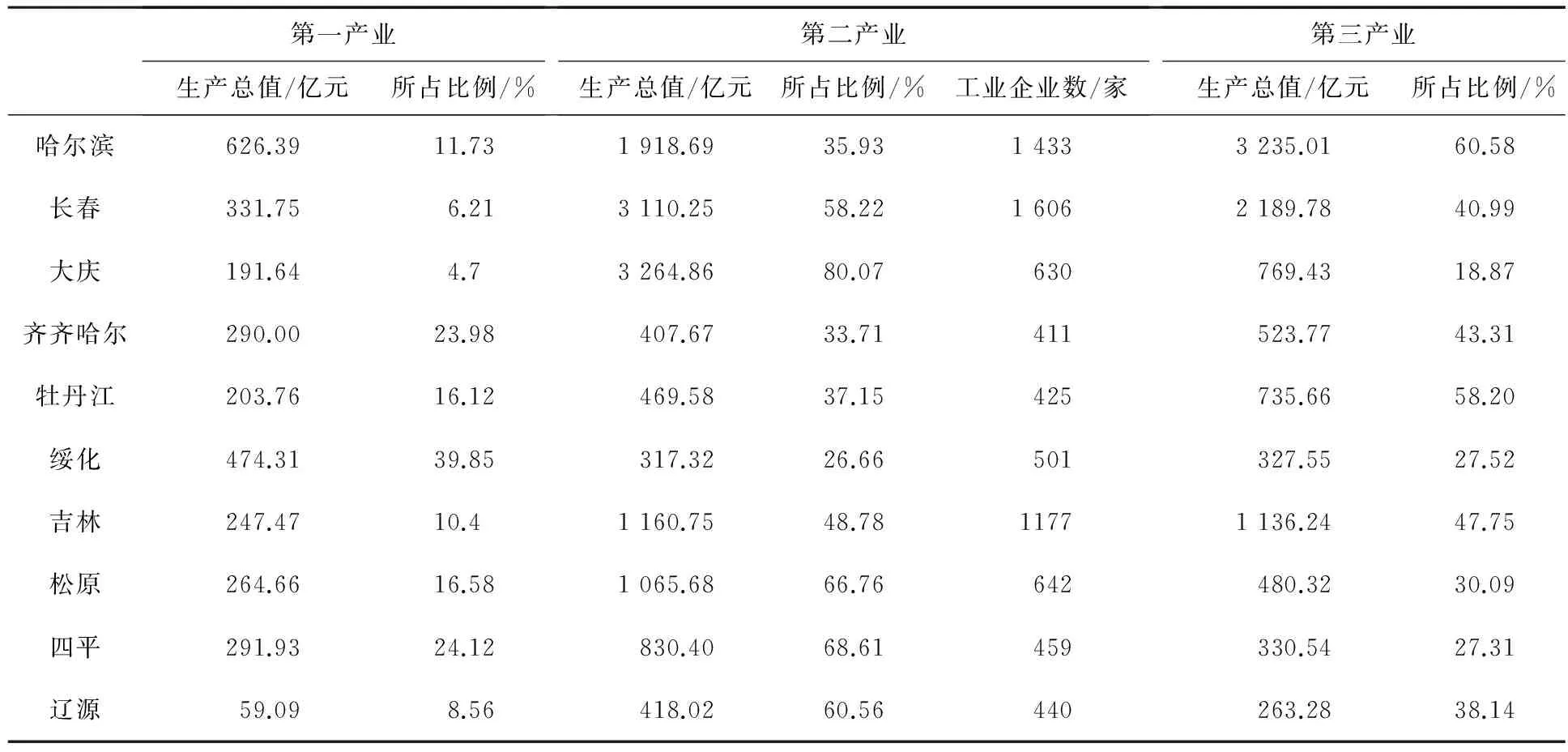

作为我国的粮食主产区和老工业基地,哈长城市群与其他城市群相比,第一、二产业生产总值占比较高。其中,四平市和齐齐哈尔市的第一产业生产总值所占比重都超过20%,大庆市的第二产业生产总值比重超过80%。哈长城市群的产业特点是以资源型和加工型产业为主,经济结构中传统产业和产品占比较高,重工业是经济增长的核心,经济结构较为单一,“原”字号、“初”字号产品居多,结构调整和转型升级仍在持续进行中。从国际重工业发展的趋势和国内经济调整的方向看,推动高新技术产业发展、走新型工业化道路是哈长城市群的必然选择。从表5可以看出,哈长城市群的第三产业生产总值所占比重较低,只有哈尔滨市的第三产业所占比重超过50%,最低的大庆市只有约14%。因此,壮大第三产业、加速产业结构转型是哈长城市群产业未来发展的主要方向。

表5 哈长城市群产业发展概况

资料来源:《中国城市统计年鉴(2015)》。

(二)资源环境承载力现状

资源环境承载力是考察一个城市群是否具备可持续发展能力的重要指标,反映了资源供给、环境容量和人的活动相互之间的关系。近年来,哈长城市群的规模不断扩大,而城市化速度的提升给资源环境的承载力带来巨大挑战,主要体现在以下几个方面:

1.土地资源。随着城市化水平的提升,外来人口越来越多地涌入城市,人地矛盾在哈长城市群发展中逐渐显现且日益突出。哈长城市群的耕地资源空间分布不均,耕地主要分布在松嫩平原一带,有的地区耕地偏少,耕地总体质量也有所下降,中低产田占比近一半。近年来,由于房地产开发热度不减,耕地的土地开发程度越来越高,后备土地资源也越来越少,如果不能重视土地资源不断匮乏的现状,哈长城市群的可持续发展将受到严重挑战。同时,哈长城市群中城市的占地面积较大,除了四平和辽源市以外,所有城市的土地面积都超过了2万平方公里,这在中国的城市群中并不多见。但是,各城市的建设用地面积相对较少,占市区面积比重较低,城市的开放水平不高,土地利用效率也比较低,处于土地使用的初级阶段。哈长城市群的居住用地面积占城市建筑用地面积的比重基本保持在30%—40%的区间内。

2.环境承载力。近年来,哈长城市群核心区城市工业三废排放量强度居高不下,土地的重金属含量严重超标,局部地区的生态环境极度恶化,土地功能也严重退化。同时,乡村地区生态质量逐年下降,给城市群环境承载力带来很大压力。研究显示哈长城市群的“三废”排放量经过近几年的治理,有了一定程度的减少,但是距离国家规定的目标还有一定差距。其中,废物的综合利用率在大部分城市可以达到90%以上,但是吉林市、齐齐哈尔等工业城市的处理效果还不够理想。此外,污水集中处理率和生活垃圾无害化处理率还需要进一步提高。

3.资源环境综合承载力。随着城市化的高速发展,资源环境的综合承载力不断受到挑战。原来复杂多样的自然环境被城市的高楼大厦所取代,动物和植物的生存环境受到了威胁,导致生物多样性降低、生态脆弱性凸显。此外,哈长城市群内自然保护区里的无序开发与建设严重破坏了生态绿地的生境平衡,使其生态系统服务功能减弱。

(三)城镇空间结构体系发展现状

从城市群的人口方面看,哈尔滨市和长春市的人口数量庞大,受教育水平较高,表现出明显的双核效应。但是,近年来哈长两市的人口自然增长率均呈现负增长,迁出人口多于迁入人口。以长春市为例,2012年,长春市的人口自然增长率为-1.03%,迁入人口68 566人,迁出人口100 731人。劳动力不断流失已经成为阻碍哈长城市群发展的重要因素。同时,城市群内人口分布不均,整体人口密度较低,其中大庆市、齐齐哈尔的人口密度只有130人/平方公里。在就业方面,与其他城市群相似,哈长城市群人口主要集中于第二和第三产业。但是由于吉林、黑龙江两省是我国传统的农业大省,所以第一产业的人口比重高于其他城市群,在中小城市农业人口仍能占到20%上下,人口转移存在较大空间。哈长城市群人口整体呈金字塔分布,分布结构较为合理。核心城市哈尔滨的人口在1 000万人左右,其次是长春和齐齐哈尔,超过了500万人,而大庆、吉林、松原、四平和辽源等城市人口为500万以下。有研究明确指出,哈尔滨和长春与辽中南城市群中的大连和沈阳是东北三省区域经济极化的“高极化点”,将带动地区经济的快速发展[6]42。

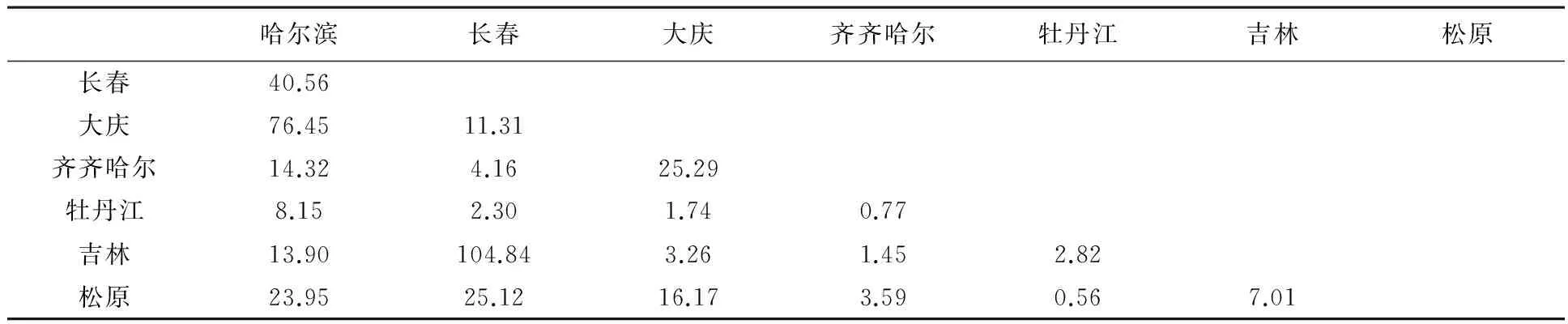

我国城市群中相互作用强度最高的是广州—佛山,高达6 085.90亿元·万人/平方公里,这一方面是由于两市空间距离很短,另一方面是两市的经济实力雄厚,广州的经济密度为48 099.95万元/平方公里,佛山也达到了14 880.25万元/平方公里。相比之下,哈长城市群的城市空间距离相对较远,且人口密度和经济密度较低,导致城市间的相互作用强度不高。哈尔滨和长春两个核心城市之间的相互作用强度尚未达到100亿元·万人/平方公里,不但远低于中国三大城市群,甚至不及一些中西部地区的城市群。与哈尔滨联系较为紧密的是与其同属哈大齐工业走廊的大庆市,城市群间相互作用强度为76.45亿元·万人/平方公里。与另一个核心城市长春市相互作用强度较强的城市是与其同属吉林中部城市群的吉林市,但相互作用强度仅为104.84亿元·万人/平方公里。此外,哈长城市群中除了两个核心城市外,其他城市之间也未表现出较强的相互作用强度[4]289。同时,哈长城市群中城市间相互强度的行政边界效应十分明显,吉林省中部城市群和哈大齐城市群内部的相互作用强度明显高于跨省份城市之间的作用强度,这反映出哈长城市群一体化水平不高的现状。

表6 哈长城市群各城市间的相互作用强度

资料来源:张学良,《2013中国区域经济发展报告——中国城市群的崛起与协调发展》,人民出版社,2013年版,第289页。

(四)对外开放情况

哈长城市群的外资企业逐渐增多,从2011年的218家增长为2013年277家,平均每年以近10%的速度增长。但是主要分布于长春和哈尔滨两个核心城市,其他城市相对零散。进出口贸易总额近年来有所提高,但是与国内发达省份和城市相比还存在较大差距。如,上海市2013年实际使用外资约168亿美元,是哈尔滨的7.4倍,长春的3.8倍;外商直接投资合同项目3 740项,是哈尔滨的71.9倍,长春的106.8倍。同时,外商直接投资额并不高,对外开放水平在全国处于中下游水平。

四、哈长城市群发展中存在的主要问题

(一)行政区划复杂,协作水平较低

哈长城市群以哈尔滨、长春为中心城市,包括吉林、四平、延吉、齐齐哈尔、大庆、牡丹江和延边地区等共计11个城市,其中有两个副省级特大型城市、9个地级市,横跨吉林和黑龙江两个省级行政单位。哈长城市群在发展和建设过程中,存在因行政辖区设置复杂而导致的行政管辖权混乱问题。一方面,哈长城市群在规划和发展的过程中,需要充分利用区域内的各种资源要素,而某些稀缺的资源要素如土地、公共资源等需要政府主导审批或协调,但城市群所在区域行政辖区过于复杂,各个城市各自为政,在一定程度上引起行政管辖权混乱、地方保护主义滋生,导致经济活动效率低下、市场活力不足;另一方面,当前哈长城市群也存在一些固有问题,如产业结构失衡、产业分工低效率等,需要及时有效地采取措施进行干预,但由于行政辖区设置过度复杂,导致相关问题管辖权混乱、缺乏必要协调的局面,各级政府因管辖权不确定而相互推诿,致使不能及时有效地制定解决措施,造成城市群发展的低效。

(二)产业结构有待优化,市场化程度低

根据吉林省统计数据显示,2015年,吉林省全年实现地区生产总值14 274.11亿元,第一、二、三次产业分别实现增加值1 596.28亿元、7 337.06亿元和5 340.77亿元,三次产业结构为10.73∶50.62∶38.65[7]61。黑龙江统计局发布的经济统计数据显示,2015年,黑龙江省地区生产总值达到了15 083.7亿元。三次产业结构为17.62∶42.56∶39.82[8]78。综合分析上述经济数据可知,吉林省及黑龙江省的产业结构是典型的“二三一”型,两省工业较为发达,工业经济在国民经济中比重较大,第一产业和第三产业相对不发达。另外,一些本该淘汰、限制和转型的产能,不降反升,经济结构中传统产业和产品占比过高。如,吉林省工业比重大和结构单一的状况没得到根本改变,“原”字号、“初”字号产品居多,结构调整和转型升级仍在爬坡过坎,产业结构存在一定的不合理性。

同时,哈长城市群在发展过程中所面临的市场化程度较低的问题,也是近10年吉林与黑龙江两省在经济发展过程中所遇到的主要难题。目前,该区域市场化程度偏低主要表现在两个方面:一是政府对经济的宏观调控行为过于频繁,带有浓重的计划经济色彩;二是以国有企业为代表的国有经济在整个国民经济中所占比重过大,民营经济所占比重偏小。市场化程度偏低进一步加剧了哈长城市群产业结构、经济结构、所有制结构及城乡结构的失衡问题,阻碍了城市群经济社会的健康发展。

(三)综合竞争力不强,城市群发展受到制约

在《2016年中国城市竞争力报告:新引擎:多中心群网化城市体系》中,哈尔滨市的综合经济竞争力排名全国53位,长春市排名40位;在可持续竞争力排名中长春位列33位,哈尔滨位列43位。排名在全国前10位的城市分别为:深圳、香港、上海、广州、台北、天津、北京、苏州、澳门、无锡。除了港澳台地区城市外,所有城市均集中在长江三角洲、珠江三角洲和京津冀城市群中。这一排名显示了城市在一定时期内GDP的综合增长、综合市场占有率、综合生产率、环境资源成本节约、收入水平、就业机会、高科技和现代生产性服务业的比例等内容,较为客观地反映了城市的综合竞争力。由此可见,与发达城市群相比,哈长城市群在综合竞争力方面没有明显的优势,尤其是宜居、宜商和可持续发展能力都有待提高。但是,哈长城市群也有着自身的优势,如生态城市和知识城市竞争力较强,这将成为带动城市群发展的重要“引擎”。

五、哈长城市群的整合发展路径分析

(一)整合发展哈长城市群的意义与本质

从我国主体功能区的划分以及“一带一路”发展的现实需要角度看,哈长城市群是我国东北地区地域范围最大、人口数量最多、区位优势最明显、经济发展动力最强的城市群。哈长城市群在我国的经济版图中占据着极其重要的位置,是东北地区承接国内外和发达地区资源输出和产业梯度转移的重要区域,是东北振兴的桥头堡和核心区域,是东北地区产业转型和社会发展的重要带动力量。对哈长城市群进行深度的整合发展对于东北地区的经济社会发展有着重要的现实意义。整合发展与协同发展是提升城市群整体竞争力的必由之路,只有实现了深度的整合,破除体制和机制中的各种障碍,才能真正形成发展合力,实现城市群的跨越式发展。城市群整合的实质,就是通过政府的宏观调控、市场的运作机制,以及区域内各地域单元的共同努力,形成区域内部地区间合理的互补与协调关系,实现经济社会结构的优化、区域内部功能组织的合理化以及与区域外部的对接、互动与良性竞争,从而实现城市群整体实力的提升和可持续发展[9]33。确切地说,全面整合与协同发展的理念、举措和框架与城市群发展的任务、思路和目标都是统一的,整合发展既是当前哈长城市群发展的合理选择,也是我们必须破解的重要难题。

(二)哈长城市群的整合与发展路径

1.提高城市群的综合竞争力。第一,着力提升哈长两市的综合竞争力。综合竞争力提升不单单指要提升经济竞争力,更要在构建服务型政府方面下功夫,同时要加强城市的基础设施建设,增强自然环境的承载能力,改善群众的生活和居住条件,增强城市对资本和人才的吸引力。另外,要加快培养高端人才和培育拥有核心竞争力的企业,通过引入竞争的机制,使经济效率得到提升,为提升城市综合竞争力打下坚实的基础。第二,组成有竞争优势的城镇联合体。近年来,哈长两市对行政区划进行了优化,这些举措对构建新的城镇联合体提供了可能性,也为哈长城市群的发展提供了发展空间。应进一步推动哈长城市群中各级城市、城镇间的沟通与合作,根据各自优势,组成有竞争力的城镇联合体,增强城市群发展的整体实力。第三,优化产业结构,提高城市群经济实力。东北地区是我国重工业的“心脏地带”,实现新型工业化是拉动哈长城市群发展的基本动力,而产业合作是整合哈长城市群经济竞争力之根本[10]46-50。为此,在发展中我们既要注重提升传统优势产业的竞争力,通过走新型工业化道路,加快产业转型升级,又要积极发展高新技术产业,通过提高产品的附加值,全面提升产业竞争力。

2.充分发挥产业整合中市场的决定性作用。黑龙江省和吉林省同处于相同的发展阶段,地域临近、经济发展水平趋同,在整合中可以避免体制机制障碍,减少摩擦和矛盾。同时,由于历史和资源禀赋等客观因素的限制,吉、黑两省的城市间经济发展水平差异不大,产业结构有较多相同之处,这也为整合发展提供了良好的前提条件。从产业分类上看,长春市的优势产业主要以汽车、轨道客车和农产品加工为代表,吉林市重点打造的核心产业为冶金、化工、汽车和农副产品深加工。哈尔滨市的装备、食品、医药和石化产业的优势明显,齐齐哈尔以食品制造业和农副产品加工业为主导产业[11]55。因此,可通过产业整合,实现哈长城市群经济资源的优势互补与高效利用。同时,适应经济发展新常态,在产业整合中充分发挥市场的决定性作用,突出企业作为产业结构调整、转型升级的主体地位[12]120-124。

3.提升城市群的自主创新能力。提升哈长城市群的自主创新能力要从技术创新、管理创新和制度创新三个层面同时推进。首先,加大对科学研究的投入,运用政府拨款和社会闲散资金的方式,重点建设若干个企业的高科技研发机构,特别是扶持基础科学以及航天、生物、新能源等高科技领域的发展。另外,通过扶持拥有自主知识产权、自主创新能力的市场主体,提升整个城市群的技术创新能力。其次,积极吸引高端人才落户哈长城市群。政府出台相关政策,鼓励科研单位、高校与企业加强合作,实现人才的定点、定向培养,力争在短期内培养出一批拥有高级专业技术的人才。再次,实现技术创新、管理创新和制度创新同步推进,形成全面综合创新格局。构建创新的政策平台,为创新提供制度保障;打造创新孵化基础平台,为创新提供发展空间;营造创新的文化氛围,为创新提供不竭源泉。

4.建设统一市场,营造公平的市场竞争环境。应通过深化改革,创新体制机制来提高市场经济的活力。一要加快哈长城市群统一市场建设,加强政府的主导作用,加强市场对资源配置的基础性作用,加强企业作为市场经济主体的作用。二要加大对市场秩序的整顿力度。建立健全城市群市场一体化发展的法律保障体系。通过完善法律和加强执法,扩大宣传教育,把市场秩序的保障工作落实到各个环节。三要营造有利于哈长城市群市场一体化发展的公平的政策环境。要加大对市场一体化发展的财政投入,实施激励市场一体化发展的税收政策和金融政策,实施有利于自主创新的技术引进政策,推进协同发展的基地与平台建设,消除所有制歧视,加强对各类市场主体的统筹协调。

5.整合城乡生态环境建设。哈长城市群要走新型工业化道路,积极发展循环经济,对城乡生态环境进行科学整合,探索实现经济社会与生态环境整体协调发展的现代化之路。同时要彻底解决重工业发展中的产品结构单一、体制机制僵硬、装备技术落后和企业活力不足等问题,鼓励发展适应市场经济的绿色产业,将绿色、生态、环保与节能减排融入产业发展中,通过整合城乡生态环境,建立生态工业园区,构建新型的可持续发展的产业格局。

[1] 于洪俊,宁越敏.城市地理概论[M].合肥:安徽科学技术出版社,1983.

[2] 高汝熹.论中国的圈域经济[J].科技导报,1990(4).

[3] 姚士谋.中国城市群[M].北京:中国科学技术出版社,2001.

[4] 张学良.2013中国区域经济发展报告——中国城市群的崛起与协调发展[M].北京:人民出版社,2013.

[5] 姚士谋.我国城市群的特征、类型与空间布局[J].城市问题,1992(3).

[6] 李秀伟,修春亮.东北三省区域经济极化的新格局[J].地理科学,2008(6).

[7] 吉林省统计局.吉林统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2016.

[8] 黑龙江省统计局.黑龙江统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2016.

[9] 王发曾,刘静玉.中原城市群整合研究[M].北京:科学出版社,2007.

[10] 潘福林,龚超.基于专业化分工的东北区域经济发展分析[J].通化师范学院学报,2015(3).

[11] 赫曦瀅.哈长城市群的空间结构与整合发展[J].城市学刊,2015(3).

[12] 徐卓顺.东北地区产业投资结构优化问题研究[J].经济纵横,2015(4).

[责任编辑:秦卫波]

Research on the Formation and Development of the Formation and Development of the Harbin-Changchun City Group

HE Xi-ying,DU lei

(Jilin Academy of Social Science,Changchun 130033,China)

As one of the ten cities in China,the area of the Harbin-Changchun city group is the formation and development of urban agglomeration. From the economy and industry,resources and environment bearing force,urban system spatial structure and opening to the outside world level aspects,systematic analysis of the Harbin-Changchun city group development present situation,summarizes the administrative complex,coordination level is low;irrational industrial structure,lagging behind the development of the tertiary industry;low degree of Marketization,lack of economic vitality;industry are not closely linked,homogeneous competition fierce is outstanding obstacle to Harbin-Changchun city group development. Finally,proposed by comprehensively enhance the competitiveness of the city;play a decisive role in the market play a decisive role in the industry;enhance the ability of urban agglomeration,and create a fair market competition environment;integration of urban and rural ecological environment means enhance Harbin-Changchun city group development level,focusing on the strategic level,industry level,urban planning layer facing the planning and layout of the system.

City Group;Geographical Area;Development Status;Outstanding Issues;Integrated Path

2015-08-07

商务部产业园区与贸易投资研究项目(1504D04);吉林省科技厅软科学项目(20160418044FG)。

赫曦滢(1983-),女,吉林长春人,吉林省社会科学院城市发展研究所副研究员,博士;杜磊(1980-),男,吉林白山人,吉林省社会科学院城乡发展研究中心助理研究员。

F127.3

A

1001-6201(2016)05-0123-08

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2016.05.022