安徽省地级市经济发展路径思考

——基于碳排放脱钩的视角

陶成成

(安徽财经大学经济学院, 安徽 蚌埠 233030)

安徽省地级市经济发展路径思考

——基于碳排放脱钩的视角

陶成成

(安徽财经大学经济学院, 安徽蚌埠233030)

基于“脱钩”理论探索经济增长和碳排放的相互关系,以此研究安徽省经济发展的路径选择.研究发现,安徽省各地级市的碳排放普遍存在负脱钩,经济发展明显带动了碳排放的增加.笔者认为,各地市需要因地制宜结合实际提出减排方案.

安徽省;地级市;脱钩理论;碳排放

气候变化已成为全球性的话题.学术界普遍认为,工业革命以来人类经济活动产生大量温室气体,尤其是碳排放对气候变化有重要影响.很多国家把发展低碳经济,降低碳排放作为重要目标.作为负责任的大国,我国政府承诺,到2020年我国单位生产总值碳排放强度要在2005年的排放水平基础上减少40﹪~45﹪.安徽省经济飞速发展,国内生产总值年均增长较快,能源消耗总量年均增长率达6.8﹪.安徽省煤炭资源丰富,两淮煤矿储量大、煤质优.这使得安徽省能源消耗主要以煤炭为主,清洁能源少,生态环境压力大.本文从安徽省16个地级市的经济发展水平和碳排放的视角,利用“脱钩理论”从不同地区长期发展路径出发研究经济发展与碳排放的关系.

1 文献综述

关于“脱钩”理论,国内外学者主要从经济发展与碳排放之间的关系来探讨,也有部分学者研究了碳排放与工业经济增长的关系.不同学者从不同方面利用脱钩理论和方法对不同时间和空间维度进行探讨和分析.世界经合组织以39个指标为基础,以其成员国为研究对象,分析环境污染和碳排放之间的脱钩关系[1].Tapio以欧盟国家为研究对象,以1970到2001年为研究维度,分析了交通运输业经济增长和碳排放之间的脱钩关系[2].国内学者对这一领域进行了研究.杨骞等通过对1995—2009年我国碳排放的区域差异进行结构分解,证明我国碳排放区域差异显著,并与人均碳排放的区域差异相比,碳排放强度的区域差异更大[3].汪正宏等研究了安徽省碳排放量与经济增长的关系,认为影响碳排放最重要的因素是经济增长,其次为产业结构和人口,同时人均收入和研发投入也对碳排放水平有一定影响[4].张勇以安徽省2000—2011年碳排放量及碳排放强度为视角,认为建成区面积扩张、工业化水平提高为碳排放的主要驱动因素,第二产业、第三产业、城镇人口比重、建成区面积、城镇居民人均可支配收入等指标对碳排放总量有一定影响[5].查建平等对2000—2009年我国工业发展带动的能源消费增加与碳排放之间的脱钩关系进行研究,扩展了脱钩评价模型,构建了脱钩指数分解模型,指出未来工业低碳发展的重点方向是提升技术,提高新型低碳能源消费比重[6].程会强等根据安徽省1990—2011年的经济数据,发现经济增长对碳排放的脱钩存在复钩的可能,且表现出三阶段动态复钩的变化趋势[7].从以上文献可以看出,当前以地级市为视角,研究碳排放和经济增长的脱钩关系的文献较少,而学者们对地区的划分不够细致,角度过于宏观,对地级市政府制定符合本地区发展的低碳发展政策没有起到很好的参考作用.

2 测算方法及基本模型阐述

2.1测算方法介绍

对二氧化碳排放量的测算均是通过估算得到的,一般使用每种能源的消耗量与该种能源的碳排放系数的乘积求和得到.计算公式为:

其中,Ei表示第i种能源的消耗量, fi表示第i种能源标准煤折算系数, ci为第i种能源的碳排放系数,44、12分别为CO2的分子量和碳的原子量.在估算过程中,主要能源的消费数据可以从统计数据中直接获得,各能源的碳排放系数需要估算.国家发改委提供了碳排放量估算的参考方法,并提供了各种类型燃料的碳含量和有效碳排放系数.能源标准煤折算系数一般采用《中国能源统计年鉴》数据,估算方法如表1所示.

表1 各类能源转化为标准煤系数 /kg

数据来源:根据中国《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)标准计算而得.

2.2基本模型阐述

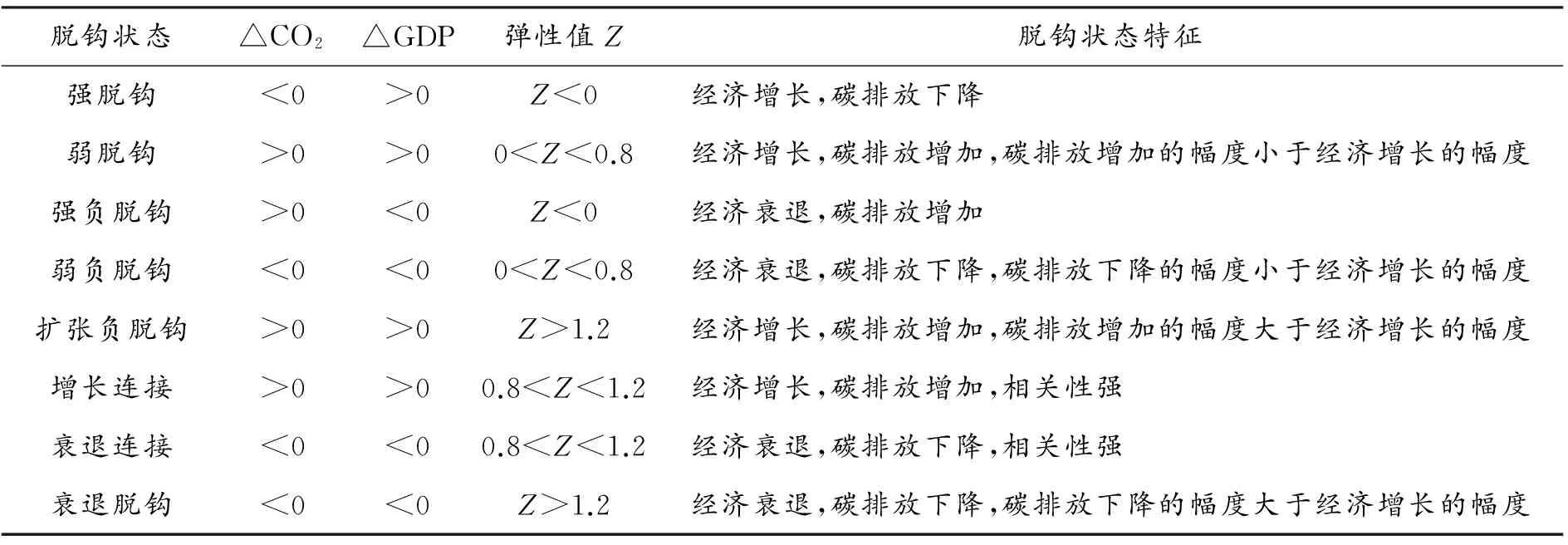

1966年,OECD提出了关于经济发展与增长和自然环境压力的“脱钩”问题,首次将其引入社会经济领域.其后,脱钩理论在能源与环境、农业发展、循环经济等方面被广泛应用.当前,脱钩理论主要用来分析经济发展与资源消耗之间的相关关系.当前分析经济发展和碳排放脱钩状态的指标大致可以分为经合组织模式和Tapio模式.经合组织针对总量指标.Tapio模式着眼于强度,通过相关变量的比值来判断脱钩状态.在指标体系上可以分为Tapio脱钩体系和Vehmas脱钩体系.本文选用Tapio脱钩体系,如表2所示.

表2 Tapio脱钩指标体系

脱钩弹性值Z的计算公式如下:

(1)

其中,t为基期,t+1为当期.EC表示能源消耗,Z(C,EC)表示能源消耗和碳排放之间的脱钩弹性,可以反映出能源消耗的结构状态,Z(C,GDP)表示国内生产总值和碳排放之间的脱钩弹性,可以反映出能源消耗的结构状态.

CO2(二氧化碳)的碳(C)排放系数(t/tce)(吨/吨标煤)中,日本能源经济研究所参考值为0.68,美国能源部能源信息署参考值为0.69.国家发改委根据我国的煤炭利用比例,建议取值采用0.67,即取煤炭的含碳量为67﹪,同理是1 kg标准煤燃烧排放0.67 kg碳,折合排放2.46 kg CO2.本文采用国家发改委的标准计算碳排放.

3 安徽省碳排放与经济增长的脱钩弹性分析

安徽省作为我国中部地区重要省份,资源丰富,有两淮煤矿、铜陵铜矿、六安铁矿等.依照自身资源禀赋,安徽省建有多个工矿城市.这造成能源消耗量巨大.如何实现安徽省经济发展与碳排放的脱钩对于建设 “绿色安徽”具有重要意义,这也是安徽省实现“中部崛起”的重要途径.为了更好地研究安徽省碳排放与经济发展之间的关系,首先对安徽省总体的碳排放和经济发展进行计算和测度.1991—2013年安徽省的碳排放和经济增长的趋势图如图1所示.

图1 安徽省经济增长与碳排放趋势变化图

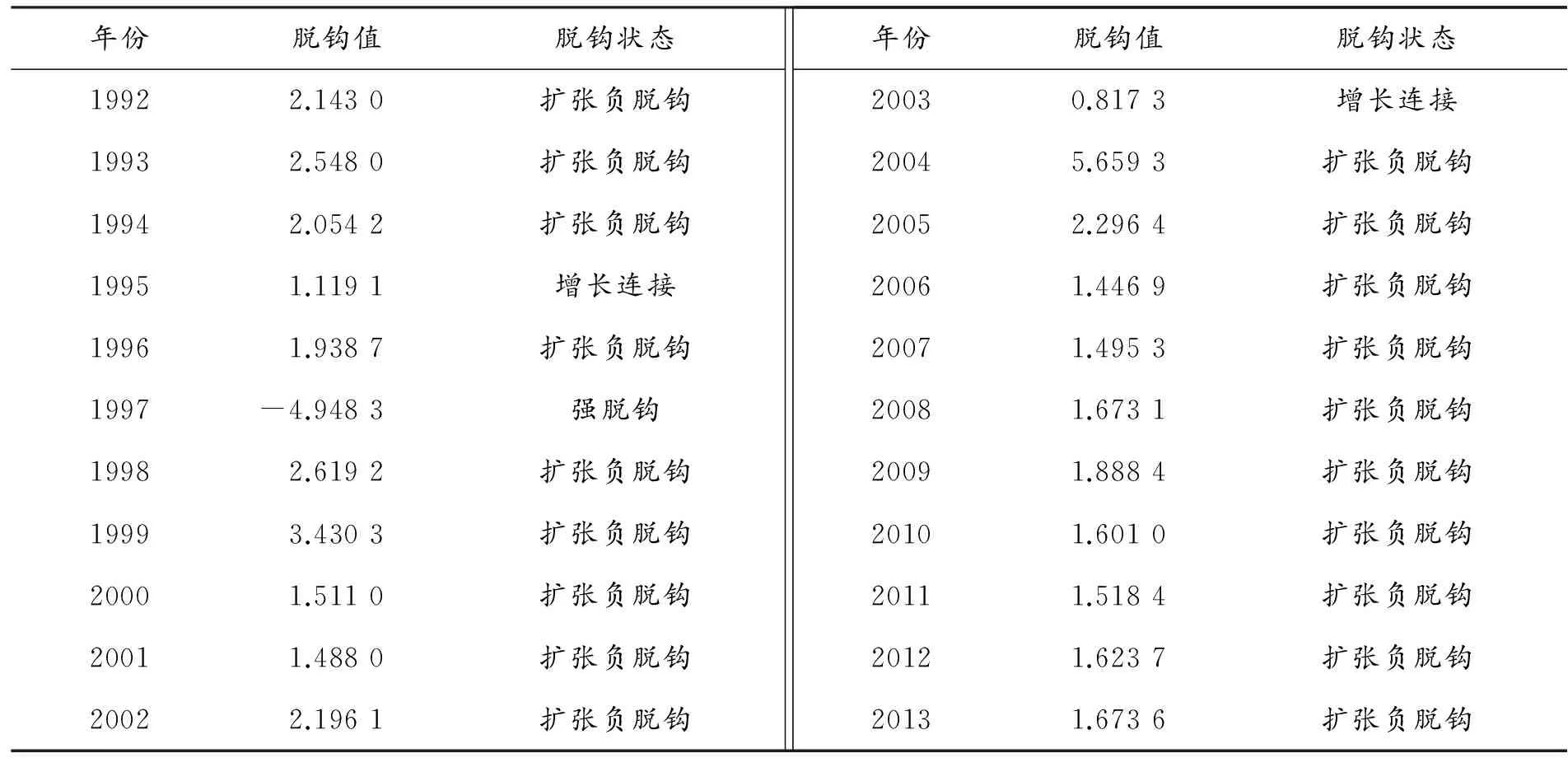

可以看出,安徽省碳排放趋势曲线和经济增长趋势曲线呈现同一变化趋势,表明安徽省碳排放与经济增长高度相关.根据相关数据计算安徽省碳排放与经济增长的脱钩值,如表2所示.

表3 安徽省经济增长与碳排放脱钩状态

以1997年为界把1992年到2013年这22年分成两段.第一段是1992年到1997年.当时我国刚刚开始市场化改革,各地区经济快速发展,安徽也一样.由安徽处于扩张负脱钩状态可以看出安徽省经济增长的幅度远大于碳排放的幅度.但到了1995年左右,安徽省经济发展速度开始减速,到1997年安徽省碳排放增加值为负.这说明当时安徽一部分工业企业可能倒闭了.第二段是1998年到2013年.这十几年尤其是1998年到2007年是我国乃至世界经济史上的奇迹.这期间安徽省基本上处于扩张负脱钩状态.这表明安徽省经济迅速发展.

4 安徽省各地级市碳排放与经济增长的脱钩弹性分析

本部分数据来源是《安徽省统计年鉴(2012—2015)》及各个地市统计年鉴和统计公报.由于原地级市巢湖市区划调整,按照数据的可得性和有效性,根据3个地区GDP的比重重新计算3个地区的GDP和碳排放总量.

根据安徽省各市的相关数据计算2011—2014年各市碳排放和经济增长的脱钩情况,如表4所示.2011年,蚌埠、阜阳、淮南、滁州是增长连接,表明这几个地区经济增长,碳排放增加,相关性强.其他地区都是弱脱钩,表明经济增长,碳排放增加,碳排放增加的幅度小于经济增长的幅度.2012年,亳州、宿州和黄山是增长连接,说明这几个地区经济增长,碳排放增加,相关性强.其他地区都是扩张负脱钩,表明经济增长,碳排放增加,碳排放增加的幅度大于经济增长的幅度.2013年,马鞍山市是强脱钩状态,马鞍山市经济增长,碳排放下降.其他地区都是扩张负脱钩,表明经济增长,碳排放增加,碳排放增加的幅度大于经济增长的幅度.2014年,安徽省大部分地区仍然是扩张负脱钩.淮北、铜陵、马鞍山3个工业强市都实现了强脱钩,表明这3个地区经济增长的同时碳排放下降.作为华东能源基地的淮南关停了大量小煤矿,导致经济下行,出现弱负脱钩,经济下行的同时碳排放下降.

表4 2011—2014年安徽省各地市经济发展与碳排放脱钩状态

5 碳减排策略及政策建议

5.1结合各个地级市实际,制定切实可行的碳排放减排方案

安徽省南北跨度大,地区差异显著,皖南皖北不同地区发展道路和经济发展方式差别极大.皖北地区的两淮煤矿一直坚持大力重化工业,尤其是淮南,以“发展煤电化,建设能源城”为目标,坚持“重化立市”,碳排放水平较高.皖南的黄山和池州依山傍水、风景秀丽,是我国重要的旅游风景区,经济发展方式主要以第三产业为主,碳排放少.因此,安徽省应该根据实际情况制定符合实际的减排方案.

5.2推进改革,将碳排放与地方政府政绩挂钩

当前对地区主要的考核指标是GDP.这让很多地区对节能减排和生态文明建设不够积极.经济发展水平是碳排放的重要影响因素,要落实“五位一体”的发展布局,建设两型社会,需要进一步完善政绩考核机制,增强转变经济发展方式的自觉性、主动性和科学性,有效降低碳排放.

5.3优化能源结构,积极推广新能源

安徽省目前处于工业化与城市化快速推进阶段,对能源的需求增长不可避免.对于目前以煤炭为主的能源结构,要想降低单位生产总值能耗和单位生产总值碳排放量,最有效的途径就是转变以煤为主的能源结构,大力发展新能源,增加风能、水能、核能等新能源的生产量和消费量.

5.4通过价格引导和宣传提高居民低碳意识

通过资源性产品价格改革等市场手段,引导微观主体走上低碳发展的道路,树立不同类型的低碳建设标杆,通过宣传发挥标杆的示范带动作用.鼓励使用低碳产品,培养居民的低碳生活习惯,形成低碳生活方式.鼓励中小学开展低碳教育,开展各种形式的低碳专题活动,普及低碳知识,树立低碳理念.积极开展地球日、无车日、节能宣传周、“熄灯一小时”等低碳活动,强化市民的低碳意识.

[1]OECD. Indicators environmental pressure from economic growth[R].Paris:OECD,2002.

[2]TAPIO P. Towards a theory of decoupling: degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in finland between 1970 and 2001[J]. Transport Policy, 2005(12):137-151.

[3]杨骞, 刘华军. 中国二氧化碳排放的区域差异分解及影响因素——基于1995—2009年省际面板数据的研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2012(5):36-49.

[4]汪正宏,卓翔之,庄道元. 安徽省碳排放量与经济增长关系研究[J]. 统计与决策,2013(11):145-148.

[5]张勇,张乐勤,包婷婷. 安徽省城市化进程中的碳排放影响因素研究——基于STIRPAT模型[J]. 长江流域资源与环境,2014(4):512-517.

[6]查建平,唐方方,傅浩. 中国能源消费、碳排放与工业经济增长——一个脱钩理论视角的实证分析[J]. 当代经济科学,2011(6):81-89.

[7]程会强, 陈豹. 基于脱钩理论的安徽经济增长与碳排放动态分析[J]. 西部论坛,2013(4):91-97.

(责任编辑穆刚)

Thoughts on the economic development path of prefecture-level city in Anhui province——Based on the perspective of decoupling carbon emissions

TAO Chengcheng

(School of Economics, Anhui Finance and Economics University, Bengbu Anhui 233030, China)

Based on the “decoupling” theory, the relationship between economic growth and carbon emissions was explored, in order to study the path of economic development in Anhui choice. The study found that emission of Anhui province around the city level was prevailing in the negative decoupling, while the economic development was driven by significantly increasing carbon emissions. The author thought that city should propose the emission reduction scheme according to the local conditions and realities.

Anhui province; prefecture-level city; decoupling theory; carbon emission

2016-01-08

陶成成(1992-),男,安徽淮南人,硕士研究生,主要从事区域经济方面的研究.

F061.5

A

1673-8004(2016)05-0138-05

————不可再生能源