此心安处是吾乡

蔡若菁

脚沾泥土方知心声

远山藏在白云间,一碧稻田铺向天边,不知名的鸟儿在树梢轻鸣跳跃,炊烟环绕处,人们坐在自家田边,吸着呛人的叶子烟,孩子拿着树枝在大人身边打闹。这一幕有种田园诗意的安静。

这样的乡间生活,对自小在北京长大的王凯来说,却是一种不折不扣的考验。说起申请驻村的初衷,王凯言简意赅,“就是希望自己能接触到一线的、有乡土气息的东西,为百姓做点事儿。”

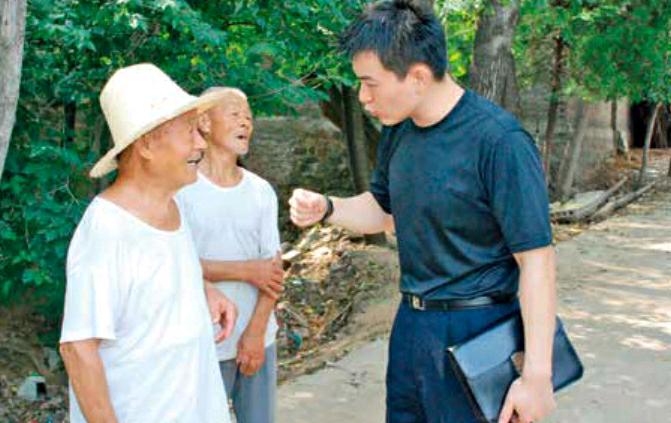

王凯记得总署副署长胡伟的嘱托:“到一个地方去工作,一定要真心热爱那里的百姓群众,真心热爱那里的山山水水。”走进土桥村,王凯真诚地和村民拉家常,把村民当做亲人对待。

“王书记对村里的特困户特别好,经常去看望他们,陪他们吃饭,饭不值5块钱,王书记都按100元给。春节前还挨户上门给特困户送去慰问款、米、面和油。”在村委李会计看来,就是这样的一点一滴,拉近了王凯和村民间的距离,土桥村的民众被王凯的真诚打动,大家待他像朋友,如家人。

王凯依然记得第一天来土桥村的情景。当时,他选择住在村部值班室,那是一个临时改建的宿舍,简陋,四壁漏风,不通水,不能做饭。时值盛夏,院子里杂草丛生,各种蚊虫肆虐,墙根儿的简易旱厕,更是刷新了他的认知……王凯没有任何抱怨,一展铺盖,倒头就躺下。失眠的他开始思索,扶贫工作千头万绪,该从哪儿下手呢?

水土不服、过敏发炎,各种不适交相袭来,王凯咬牙克服。为了保证驻村干部工作和生活的开展,总署扶贫办于2015年单独划拨16万元,将村部基础设施建设和文化广场修建结合起来,统一规划,先期实施。

以点带面,王凯和村干部带头,掀起了环境治理大行动。他组织村民一起动手,清理了常年未清理的垃圾沟和臭水塘,修建了总面积1120㎡的文化广场,结合原有设施,在村部院内空闲泥土地建了党群活动室和值班厨房、洗漱间、卫生间及相应生活设施,还设立了国旗杆、宣传栏、照明灯、广播站大喇叭、乒乓球台、篮球架。王凯的宿舍却因陋就简,没舍得花一分钱。

致富路上携手同行

土桥村地处豫西北山区,地势狭长,荒山多,河道宽,村民居住分散。全村共15个村民小组、626户、2589人,其中贫困户197户、638人,人多地少,人均耕地面积不足半亩,全村主要以传统农耕、外出务工、小规模种植、养殖为主。

海关总署署长于广洲高度重视精准扶贫工作,2016年,海关拨付给鲁山县260万扶贫款,其中200万元全部用于王凯所在的土桥村。为了用好扶贫款,王凯对全村197户贫困户一一做了详细了解和记录,各家情况如数家珍。

在土桥村,因病致贫、因残致贫问题比比皆是。对此,王凯实行“普惠式”帮扶:“养一批”,利用政策将村集体产业的一部分盈利作为兜底收益供养;“扶一下”,切实帮扶那些没有劳动能力或家中有特殊困难的贫困户;“拉一把”,对于缺少项目资金技术的贫困户,给予一定资金支持,提供技术援助和培训;“扬一鞭”,针对惰性强、安于现状不思进取致贫户,实行扶贫先扶志,批评教育,激发自身的致富愿望;“送一程”,针对有思路和技术,有致富门路,也愿意为村里其他贫困户做贡献出一份力的人,把他们扶上马,送一程,让他们成为致富带头人,带动全村长远发展。

有思路才有行动。王凯提出土桥村的精神文化标志,吸引了本村大学生和有志青年回村参加建设,成立“海盈”科技传媒有限公司,建立土桥村门户网站和网店。他还组织打好宣传牌,制作各类宣传板块,建立了村民微信群和村民电话簿,开展精准扶贫宣传,让广大村民和社会各界关注和参加村里的文化活动,第一时间共享村容村貌和思想意识的变化。

找对路子,带好班子。王凯倡导“以积极有为为荣,团结一致为纲”,在他的带领下,土桥村的党支部变成了一个战斗堡垒,从各自为政、无为涣散到现在的协同配合、各尽其能,战斗堡垒作用充分彰显,为扶贫工作打下了良好的组织基础。

为了引进草莓种植项目,在总署扶贫办和大连海关的帮助下,王凯带领村里的5名骨干去大连市金线沟村学习先进的种植经验。学习期间,王凯和村民们一起睡大通铺,大家都休息了,他还缠着师傅问长问短,详细地写下了草莓的种植规律和生长特点,以及方方面面的注意事项。如今,土桥村的草莓种植大棚正在如火如荼筹建中,这将为土桥村的村民带来丰厚的回报和利润。

王凯身上有股冲劲,选准了项目,就会大胆推进。在他的积极协调和努力下,村里集中流转了高质量的土地建成食用菌种植基地,并成立了香菇大棚种植合作社,建设了80多个大棚,发展既环保又能可持续增收的香菇产业,年利润上百万元,当年直接带动参与种植的贫困户脱贫致富,极大地增强了全民脱贫致富的信心。

在王凯的努力下,村里正着手勘探水源地,预计至少打20口以上的灌溉井,覆盖全村境内,解决以往干旱年颗粒无收的窘境;路灯照明工程覆盖了全村主干道,解决了晚上漆黑一片出行困难的局面;利用申请到的扶贫互助会项目,与金融机构妥善合作引入资金,建立村精准扶贫专项授信基金,方便村民申请低息小额信贷,从根本上破解农村发展缺资金、贷款难的困境,在此基础上结合创新拓展金融扶贫的大趋势,成功申请建立村镇银行;以“互联网+”的扶贫思路,利用互联网时代更加快速便捷和开放的平台,将贫困村的生产力解放出来,让扶贫村与互联网平台一起成为农村合伙人。

无私奉献亲如一家

春节前,鲁山县因低温时常停电停水。寒冬腊月,工作了一天的王凯返回村委会时又停电了,四周漆黑一片,他借着手机微弱的光走回宿舍,窗外寒风呼啸。恍惚间他听到敲门声,是村里的一位大娘:“王书记,上冻了我给你送点吃的。”王凯连忙开门,看到老大娘和老伴在门口打着电筒,手里捧着大碗热气腾腾的羊肉萝卜汤和烙饼,急切地说:“天冷,你别老凑合,吃点热的暖和。”说完他们就走了。寒风凛冽,空无一人的小路上,那一束光和两个背影搀扶着走远。这一幕令王凯难以忘怀,他愈发坚信自己所有的努力都是有价值的,村民的心里有杆秤。

每天奔忙在村头巷尾,王凯的脸晒黑了,但那质朴的笑容、真诚的眼神、热情的神态,又让人感慨。说起女儿,他感叹道:“女儿还没有村里的小孩和我亲呢,她每次拿着妈妈的手机看我的照片,和别人说,我有爸爸,在开会。因为我总不回去,她和我赌气,每次回家都不理我,过一会儿哄好了,就像考拉一样黏在我身上,我上厕所或是出去办点事都大哭着找我……”说话间,村里的一个小女孩跑来和他说话,依偎在他身边。身为人父的爱与愁,以及“第一书记”的奉献与牺牲,在这一刻一览无遗。

村支部副书记李年生说:“王书记对娃们好极了,他知道村里小学没有校服,自筹资金为学校80多个孩子在北京景山小学订做了春秋各一套校服,上面写着土桥村小学。并且告诉孩子们,你们和北京最好的重点小学的学生们穿着一样的校服,你们要从小树立远大的目标和理想。王书记还给村里捐赠了一处分年龄段儿童乐屋绘本科学教室,村里的孩子们可有福了。”

采访中,王凯一直在揉眼睛,见我们疑惑,他轻描淡写地解释说由于毒虫叮咬导致局部感染,加上潮湿不适患上了虫咬性疱疹,一只眼睛被感染,还连说没事。

当天下午,王凯和村委会成员一直在讨论大棚种植草莓的项目,那天,他们讨论到近7点还没吃饭,大学生村官马辉利已经习以为常,“这算不上啥,昨晚因为一对亲兄弟分地的事,我们开会到凌晨。”

来土桥村10个月,王凯没回几次北京,平顶山不通高铁,坐火车要很长时间,开车从村里到县里走高速要一个多小时,从县里再到火车站又是几个小时。为了工作用车方便,他把自己的私家车开来了。山路崎岖,路况复杂,轮胎已经跑坏了4条。

如今的土桥村秩序井然,百姓安居乐业,很多进城的创业者都准备回土桥村。王凯充满激情地说,“我们想做的是把农民变成农业生产者,让城市之光照进农村,使城镇化之后的新市民真正回归家乡,回归简单,回归本真。”

“现在,在土桥我会想北京,在北京我又放心不下土桥。”不擅长表达感情的王凯干脆自嘲起来,但坚定的信念未曾改变,“这份工作是我求来的。我曾是一名军人,现在是一名海关准军事化纪律部队的缉私警察。在我心中,服从命令是天职,克服一切困难完成任务是信条,放下小我,投身脱贫攻坚是所有扶贫干部的神圣使命。我已经立下了军令状,不脱贫绝不回京。”