终极控制人性质、内部控制缺陷与企业风险

林钟高 陈俊杰

摘要:以2008~2014年上市公司为研究对象,考察转型经济环境下终极控制人性质如何影响内部控制缺陷及其修复与企业风险之间的关系。研究发现,内部控制缺陷越大,企业风险越高,但缺陷修复能显著降低企业风险;进一步研究发现,国有企业比民营企业的风险程度显著更小,但相对央企而言,地方国有企业更容易出现风险,尤其在治理环境差的地区,地方国企的风险程度显著更高。研究表明,不同的终极控制人性质导致了企业内部控制缺陷对企业风险的不同影响,这既为深化国有企业改革提供经验证据,也进一步昭示强化企业内部控制风险免疫功能的重要性与紧迫性。

关键词: 终极控制人性质;内部控制缺陷;缺陷修复;企业风险

中图分类号:F271.5 文献标识码: A 文章编号:1003-7217(2016)04-0084-09

一、引 言

美国COSO委员会的《内部控制-整体框架》(1992)和《企业风险管理-整体框架》(2004)指出,内部控制是企业风险管理的重要组成部分,凸显了风险管理地位[1]。我国《企业内部控制基本规范》也通篇贯穿着风险管理的核心,控制企业的全面风险和提高企业价值已经成为内部控制的最高宗旨。但是自2008年金融危机后,中国资本市场频频发生危机事件,导致资本市场积累的大量财富瞬间消失,给投资者造成重大的损失。说明不少企业过度关注创造利润和企业绩效,忽略了内部控制和随之而来的风险管控,使预期的企业目标难以实现。尤其是内部控制出现缺陷时,企业缺乏“安全网”和“防火墙”,无法实现可持续发展。

内部控制缺陷与影响企业正常运作的风险密切相关。Ogneva等(2007)认为内控缺陷会导致企业经营失败,产生的额外风险会增加未来现金流的不确定性[2]。Hogan等(2008)发现内部控制存在缺陷的公司与同行业平均水平相比,有更高的固有风险和信息风险[3]。而且当公司内部控制存在缺陷时,其信息风险更大,投资者会要求更高的风险回报[4]。单华军(2010)研究发现内部控制缺陷越多的上市公司法律风险越大,越可能受到诉讼和违规处罚[5]。李宇立( 2011)发现内部控制缺陷会影响企业的资产安全和合法合规,会导致经营控制缺陷[6]。同时,内部控制缺陷将直接影响内部控制的执行效率,难以抑制大股东资金占用、降低代理成本等,而这可能引致公司存在更高的诉讼风险。但是,这些研究都只是关注企业风险的某个点,对于内部控制缺陷与企业整体风险的关系、以及存在内部控制缺陷的公司风险是否更大等问题,缺少更为严谨的实证检验,内部控制整体风险管控,缺少一个过硬的法治经济思维与整合风险观念。而且以往的研究只是考虑内部控制缺陷这样一种静态视角所导致的经济后果,较少关注和研究内部控制缺陷修复这一动态过程的影响,内部控制的有效运行、动态优化与持续改进便难以真正实现。

由于当前中国处于转型经济环境中,作为实际控制人的各级政府和对应层级的国资委与国企有着特殊的关系,使国有企业与民营企业相比,在内部控制上有着更多的特殊性。特别是作为新兴经济体的中国,目前正处于经济持续常态增长和改革不断深化的转型期,国有企业大量存在,并在各行业占据主导地位,这类特殊的产权制度安排必然会对企业风险行为产生特定的影响。虽然已有研究认为内外部治理机制有效结合可以更好地防范企业风险,但经验证据还大多集中在企业及其管理人员自身层面,涉及企业相关特定制度背景研究的文献还不多见,未能说清内部控制缺陷对企业风险的影响机理和路径。因而无法全面理解企业风险行为及其背后的原因。

基于以上考虑,以2008~2014年A股主板上市公司为研究对象,从截面和跨期两个视角实证检验终极控制人性质如何影响内部控制缺陷及其修复与企业风险之间的关系。首次引入终极控制人性质作为内部控制防范企业风险的产权制度环境,分析内部控制缺陷及其修复对企业风险的影响,揭示终极控制人性质影响内部控制缺陷及其修复对企业风险的作用机理,为企业深化改革和产权制度设计提供了一定的经验证据,丰富和发展产权理论的研究文献;同时从内部控制缺陷修复这一动态视角,观察内部控制缺陷修复后的风险变化情况,深化和开拓内部控制缺陷的研究视角,引导企业用发展变革的眼光实施风险管控和内部控制制度的适时持续改进,为监管当局检讨内部控制的实施效果、有效改进内部控制监管政策提供了直接的经验证据和新的思路。最后,分析检验企业内部控制治理状态(缺陷及其修复)与外部环境(市场化进程和产权属性)互动关系,提供制度设计与运行必须努力实现宏微观互动协同的新证据。内部控制的目标达成必须同时加快市场化进程建设和企业产权制度改革,多方协同才能有效发挥内部控制的作用,为企业改革与外部制度环境的协调融合提供直接的证据,从系统协同的角度完善企业制度改革。

二、理论分析与研究假设(一)内部控制缺陷对企业风险的影响

1.从内部控制构成的五大要素看。COSO(2004)报告认为内部控制的设计与运行是否有效是判断内部控制有效性的重要标准,内部控制五要素中任一要素出现问题说明内部控制存在缺陷。袁晓波(2010)发现内部环境、控制活动和内部监督出现问题会导致企业风险。内部环境是所有事件赖以存在的基础,良好的内部环境可以使企业的治理结构和议事规则更加规范,使职责分工和制度制衡更加有效,良好的公司治理结构能够显著降低企业的财务风险。若没有良好的内部环境,管理层为了获得更高的薪酬和在职消费或者其他私利,会将股东财富和企业价值最大化抛之脑后,取而代之的是扩大企业规模,从而导致过度投资,降低公司价值,使企业陷入财务危机,增加财务风险发生的可能性。风险评估是对企业内部控制目标实现过程中可能出现的不确定因素进行识别和评价,并且采取相应的措施来应对。若这一要素出现问题,企业在决策过程中,可能会由于道德风险等代理问题,从事低效经营活动,同时在进行关联方担保和并购时,如果风险评估不能很好地运行,企业也就难以将风险控制在自己可以接受的范围内,会大大提高企业面临的风险。控制活动主要是为了制约和规避企业内部控制责任主体各方的不恰当行为,及时发现企业内部各利益相关者不具有主观故意性的随机错误,预防和降低企业的风险,进而可以避免相应的损失。信息与沟通贯穿于企业整个风险管控过程,通过引入、确定、实施和保障充分顺畅的信息权,保证信息的采集、存储、处理加工运用与及时反馈,减少企业内部控制各责任主体的摩擦和代理冲突。若这一要素出现问题,当市场发生变化时,企业不能快速收集到自己所需要的信息,也不能快速对信息进行分类、处理和分析,企业管理层也就难以根据市场变化迅速调整企业的经营战略和重心,加大企业风险。内部监督主要是为了及时地识别内部控制缺陷,并将其报告给相应的管理层。同时内部监督是一个动态过程,是以风险为导向,将重心放在评估重大控制风险,并识别出有说服力的信息。若这一要素出现问题,企业可能就发现不了企业关键环节的缺陷,加大企业出现风险的可能性。

2.从内部控制缺陷的经济后果看。首先,内部控制缺陷影响企业盈余质量和融资成本。Doyle等(2007)研究发现存在内部控制重大缺陷的公司,其盈余质量更差[8];Ashbaugh等(2008)也发现存在内部控制缺陷的公司会有更高的盈余管理行为[9]。这说明存在内部控制缺陷的公司其财务报告质量差,会影响外部投资者对公司财务报告的信任程度,进而影响企业的融资成本,使企业出现风险。Dhaliwal等(2011)研究发现存在内部控制缺陷的公司被债权人要求支付了更多的融资成本[10]。同时Kim等(2011)也研究发现存在内部控制缺陷的公司,若要继续贷款,则被要求更高的贷款利率和更严格的限制性条款[11]。陈汉文等(2014)研究发现企业存在内部控制缺陷的公司会有更高的融资成本,可能会导致企业现金流紧缩,使企业面临的风险加大[12]。其次,存在内部控制缺陷的企业可能会面临更高的审计费用。Randal Elder(2009)发现内部控制缺陷越多,审计定价越高[13]。张敏和朱小平(2010)发现内部控制缺陷与审计定价之间有着显著正相关关系,揭露更多的内部控制缺陷问题将会导致来年更高的审计定价[14]。这些研究都说明内部控制缺陷会导致更高的审计费用,而审计费用越高,企业需要支付更多的现金,降低企业流动性和风险防范能力。最后,资本市场和投资者会对存在内部控制缺陷的公司有负面反应。Ogneva等(2007)认为内部控制缺陷会通过影响企业的信息披露而扭曲投资者的风险感知,意味着企业内部管理控制也存在缺陷,会增加企业未来现金流的波动性,同时会有显著为负的市场价格反应[2]。Rose等(2010)研究发现对存在内部控制缺陷的公司,投资者会调高对其投资的风险评级[15]。这说明存在内部控制缺陷的企业会有不好的市场表现,进而增加其经营风险和信息风险。

3.从不同的风险类型看。风险作为一些可能导致企业无法实现其经营目标和战略计划的威胁、潜在因素或者一系列事件,尽管风险种类繁多,但是以对企业目标实现产生的影响为标准,大体包括合规、经营、财务、信息等主要方面。对于合规风险,周继军等(2011)发现企业存在内部控制缺陷时,管理人员进行舞弊的概率越大[16]。林斌等(2013)发现内部控制质量越低,企业的诉讼风险越大[17]。对于经营风险,高明华等(2013)发现高质量的内部控制可以有效降低经营风险[18]。对于财务风险,李万福等(2012)认为存在内部控制重大缺陷的企业越容易陷入财务困境[19]。而对于信息风险,张继勋等(2013)发现当企业内部控制被出具否定意见,个体投资者降低了对企业财务报表无保留审计意见的信心[20]。李万福等(2014)发现内部控制重大缺陷会带来更大的盈余噪音和更多的异常应计[21]。这些都从各个方面说明了内部控制缺陷与企业风险之间的关系。

基于相同的理论分析,内部控制缺陷修复,意味着企业某一特定危险情况发生可能性和后果的组合因素得到了抑制或者消解,恢复了内部控制的机体免疫功能,从而在以下方面表现出正面的积极效应,进而实现内部控制的目标。第一,企业能力的增强。内部控制缺陷修复,增强了企业前瞻性风险管理能力、应变能力和对威胁与机遇的识别能力,有助于战略目标的制定和实施;第二,治理水平的提升。内部控制缺陷修复,增进学习能力和组织风险责任文化,增进对风险事件的管理与预防,实现企业资源分配的权力制衡与科学决策,增进公司治理水平,从而提升企业利益相关者的信任和信心;第三,管理质量的保障。内部控制缺陷修复,增进企业遵规守法的责任和行为,提升企业资源配置的效率和有效性,增进财务报表的可靠性和风险报告水平。综合以上分析,提出研究假设1。

H1:内部控制缺陷与企业风险正相关,即缺陷越明显,企业风险越大;相应地,缺陷修复后风险也随之降低。

(二)终极控制人性质影响内部控制缺陷与企业风险关系的机理分析

1.国有企业和民营企业的比较分析。首先,国有企业有着更多的政策性负担。20世纪90年代政府分权改革给予地方政府更多的经济管理职能,但同时也承担着更大地促进地方经济发展的责任,肩负着沉重的诸如就业、税收、社会稳定等政策性负担,并通过低利率贷款、税收减免、关税保护、法律特许等等来补偿政策性负担招致的企业损失(现实和隐性),进而将政府与企业关联起来,成为唇齿相依的命运共同体。因此当国有企业陷入困境时,政府有动机为他们提供帮助。其次,预算软约束的加剧作用。在我国经济转轨时期,政府和国有商业银行对企业的预算软约束成为一种普遍的现象。与民营企业相比,当国有企业出现财务困境时,政府和国有商业银行由于政治目标和个人利益的考虑,更愿意对国有企业进行帮助,比如上市公司资不抵债时不会破产也不会退市,而是由政府通过各种各样的方式向这些业绩差、严重亏损的上市公司注资,或者由政府主导进行五花八门的并购重组,出现严重的道德风险,进一步强化了国有企业的预算软约束,而预算软约束程度的增加降低了企业的财务风险。因此当国有企业存在内部控制缺陷导致企业风险时,地方政府的介入降低了企业的风险,而且政府的隐性担保又进一步起到稳定经营、降低风险的重要作用。再次,在要素市场与产品市场方面,国有企业更具资源获取优势。政府对国企有着超强的控制力,终极控制人的不同导致了国企在获取要素资源方面(融资、技术与土地、产品市场等)相对于民企有着巨大的优势。对于融资,政府可以干预银行的信贷决策,银行信贷资源配置较易受到政府的影响,而民企却没有这个优势。国有企业即使自身存在内部控制缺陷,在政府的帮助下,也可以较为容易从银行获得贷款,取得资金支持,出现风险的概率也会大大降低。对于技术和土地,由于国企与政府之间的密切关系,土地的国有性质极易成为政府设租和企业寻租的重要源泉,甚至在国企扩大规模或者出现风险时,政府可以无偿将土地出让金补贴给国企,同时一些先进的技术国企可以花费较低的资金成本引进,使得国企在提升自身实力和抗击风险方面有着民企达不到的优势。在产品市场上,一方面政府在一些重大项目的招标上,由于国企的规模较大,在国民经济重要部门和关键领域有着支配地位,因此国企中标的概率会增大;另一方面,国家对于某些行业的准入是有法律限制的,比如能源、化工和通信等,但是国企凭借着自己独特的优势可以进入这些垄断行业获取垄断利润,这样即使出现内部控制缺陷,也不会出现特别大的风险。同时国有企业是我国进行宏观调控的中坚力量,国家在经济发展过程中的众多战略布局需要国有企业的密切配合,这使国有企业在生产和消费上可以降低组织成本以及交易费用,这些都是民营企业所不具备的。最后,国有企业有着更完善的治理结构和更好的风险抵抗能力。对于治理结构,我国民营企业的控制权市场主要是家族治理型为主导,在越来越激烈的市场竞争,这种治理模式难以运行有效的管理制度和治理规范,企业的核心员工基本都与高管有着密切的私人关系,企业较难形成有价值的文化,普通员工归属感较差。虽然这种治理模式代理成本较低,但是长久来看,风险较大。而在国企的治理结构中,党组织发挥了思想政治的核心作用,承担了企业的思想政治工作和精神文明建设,这是形成良好企业文化的保证和载体,也能监督管理层,起到了权力制衡的作用,使得国企在出现内部控制缺陷后,能够更从容的应对,不太容易出现风险。对于风险抵抗,从宏观来看,当出现经济周期风险,如金融危机爆发,经济形势不好,原来的投融资渠道会受阻,企业需要重新寻找渠道,企业的收益出现波动,但国企直接受益于政府的经济刺激计划,此时若内部控制出现缺陷,民营企业的风险程度一定远高于国有企业。从微观来看,民营企业大多是家族式企业,比较容易出现领导与文化风险,比如领导者独断、独裁风险,领导者陶醉于个人权势,听不进别人的意见,企业缺少活力,当出现内部控制缺陷时很可能会导致风险。而国企领导者都是国资委任命,且还存在着党委监督制衡,其为了自己的政治前途,更多的是与别人合作,在权力制衡与决策方面,风险相对较低。

2.中央企业与地方国企的比较分析。首先,从控制人能力和治理结构看。在我国,控制央企的国资委与控制地方国有企业的国资委相比,无论是在调配资源还是行政权力上都占有优势,且央企涉足的行业多是关系到国计民生和国家安全的重要行业,国家层面上的一些重大政策、改革措施和法律制度通常会率先在央企所辖的上市公司中实施,并且能够被较好地执行。同时央企在我国的整体布局中处于战略性地位,政府部门对央企的监管力度较大,国内外媒体的关注度较高以及会有相对较高的透明度。因此当央企出现内部控制缺陷导致风险时,由于央企规模普遍偏大和重大的战略意义,国家会有更多的政策性支持,会采取一系列措施去支持央企。而地方国有企业的投资活动受到地方政府的影响,其投资行为会更多的受制于地方政府的目标,在一定程度上也会承担地方经济转型和维护稳定的成本,造成地方国企资本支出的扭曲和低效率的投资。同时,地方国企作为地方经济发展的标志,地方官员为了获得更大的晋升优势,即使新投资的项目净现值为负或者是重复性的项目,只要能增加自己的业绩,也会要求地方国企去投资,甚至会让会计盈利的国企去并购亏损的国企。地方国企在政府的干预下,扩张动机比较明显,这样当内部控制出现缺陷时,一方面由于地方政府的力量相对薄弱些,给予的支持没有央企多,另一方面地方国企本身的负担重,投资效率相对低下,受到的干预较多,且公司价值偏低,因此相对于央企比较容易出现风险。其次,在风险抵抗方面,央企也比地方国企具有优势。当出现经济危机等具有宏观层面和外部环境因素时,由于央企涉及的大多是关系到国计民生的行业,战略地位更加重要,受到危机的冲击也会相对较小,而地方国企实力较弱,受到的冲击自然会比较大,若出现内部控制缺陷,会更容易出现风险。再者,在产品开发风险上,地方国企也不具有优势,央企的研发能力和资金支持都高于地方国企,对市场需求变化的反应也高于地方国企,若市场出现变动,地方国企由于受到的干预较多,难以快速调整自己的计划,而央企研发人员素质较高以及对宏观环境的把握比较好,不太会偏离市场预期,当市场需求变动,即使存在内部控制缺陷,也不太容易导致风险。基于以上分析,本文提出研究假设2:

H2:与民营企业相比,国有企业因内部控制缺陷导致企业风险的可能性较低;与地方国企相比,中央企业因内部控制缺陷导致企业风险的可能性较低。

三、研究设计

(一)样本选择

以2008~2014年沪深A股全部主板上市公司作为样本,并剔除了金融保险类、实际控制人不详(无法确定是政府控制还是非政府控制或者无法确定受哪一级政府控制)以及财务数据缺失的公司,最终得到有效样本观测值8873个。本文所用的财务数据和其他相关变量数据来自万德(Wind)数据库和国泰安(CSMAR)数据库,同时部分数据通过年报手工整理。为了消除极端值对实证结果的影响,本文对回归模型中的主要连续变量上下5%的样本进行了Winsorize 处理。本文相关数据的统计和处理通过Excel2003和Stata13.0完成。

(二)模型设计和变量定义

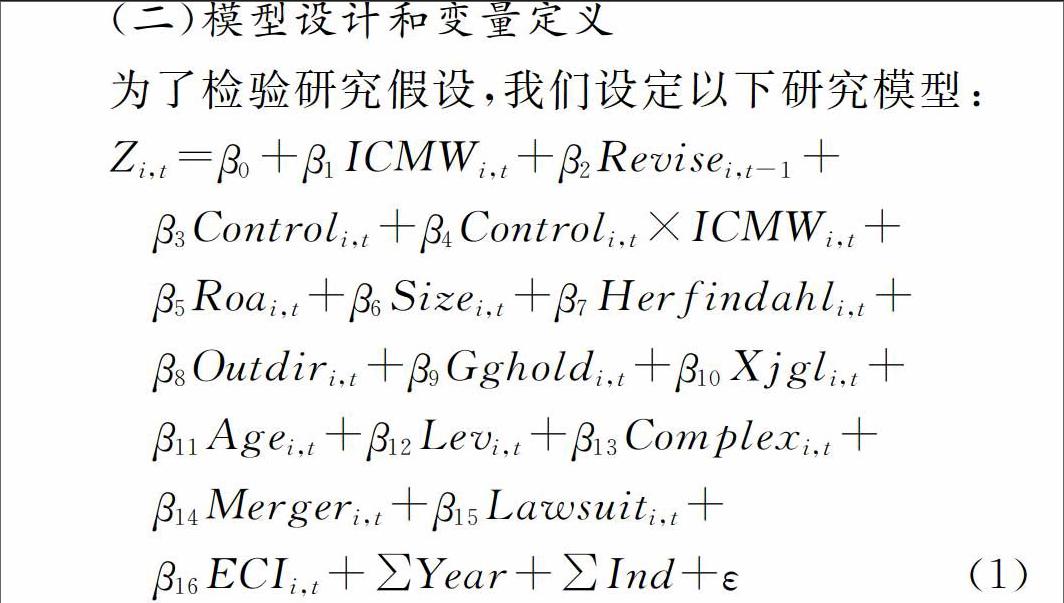

为了检验研究假设,我们设定以下研究模型:

模型中的解释变量是企业风险Z。企业风险可以表现为不同的形式①。本文选用较易控制且较易衡量的财务风险作为企业风险的替代变量。并且构建经典的Z模型来衡量财务风险,其计算公式为:1.2×营运资金/总资产+1.4×留存收益/总资产+3.3×息税前利润/总资产+0.6×股票总市值/负债账面价值+0.999×销售收入/总资产。Z值经过手工计算得到,Z值越大,说明企业越不可能陷入财务风险②。

模型中假设1的解释变量是内部控制缺陷(ICMW)和内部控制缺陷修复(Revise)。关于内部控制缺陷(ICMW),本文借鉴有关文献[22],若上市公司存在以下三种情况中的一种,则认为该上市公司存在内部控制缺陷,并取1,否则取0。(1)根据上市公司的内部控制自我评价报告和内部控制审计报告,若自我评价报告对内部控制实施情况有否定性的语句,如内部控制制度存在边界模糊;尚没有建立有效的考核方法和激励机制;会计基础工作存在缺陷;独立董事没有很好的履行职责等语句。如果存在上述语句,则认为内部控制存在缺陷;若内部控制审计报告不是标准无保留意见,也认为存在缺陷③;(2)上市公司被立案稽查,受到监管机构的处罚;(3)上市公司当年被出具的非标审计意见。

关于内部控制缺陷修复(Revise),本文设定若当年存在内部控制缺陷的公司在下一年不再存在内部控制缺陷,则认为在下一年内部控制缺陷得到了修复,Revise取1,否则取0④。

模型中假设2的解释变量是Control×ICMW,用来衡量终极控制人不同的企业由于内部控制缺陷出现企业风险的差异。我们用政府控制(Gov)、中央政府控制(GenGov)、地方政府控制(LocalGov)作为假设2中Control的替代变量,如果上市公司被相应的政府层级控制,取1,否则取0。

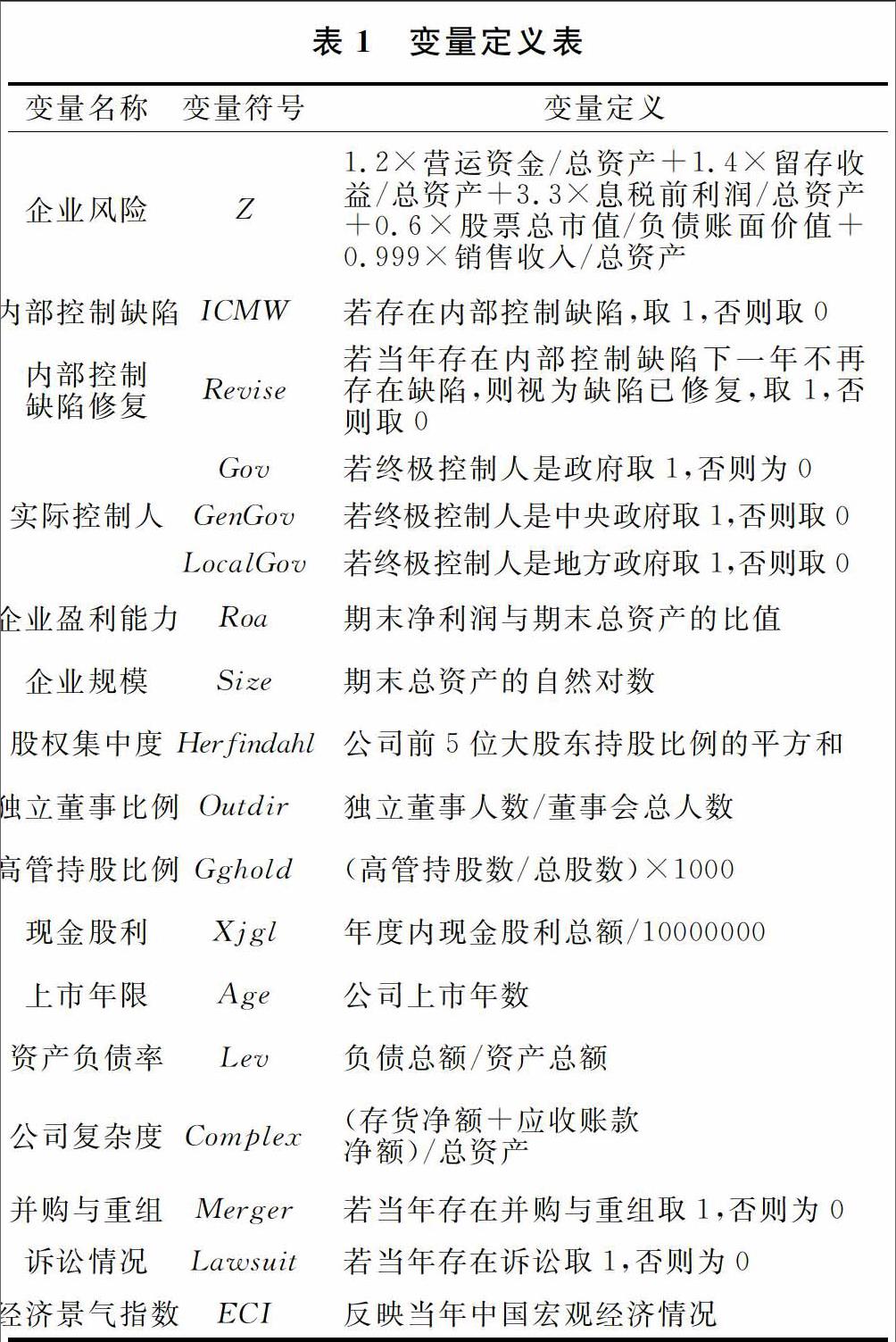

同时根据相关理论和已有文献,我们还控制了包括年份和行业在内的若干其他变量。具体变量定义见表1。

四、实证分析

(一)描述性统计与相关性分析⑤

主要变量的描述性统计表明,我国上市公司Z值的均值为3.5998,标准差为3.0781,说明各个企业间的风险水平差别比较大。内部控制缺陷修复后Z值的均值为4.5118,而缺陷未修复的Z值的均值为-0.7787,初步说明了内部控制缺陷修复后企业风险降低了,但是标准差仍然偏大,说明我国上市企业面临的风险状况差别比较大,且最大值和最小值差别也比较大。这为本文研究的可行性提供了支持。

主要变量的相关性分析表明。内部控制缺陷ICMW和企业风险Z在1%的水平上显著负相关,说明出现内部控制缺陷,Z值越小,企业越可能出现企业风险。内部控制缺陷修复Revise和企业风险Z在1%水平上显著正相关,说明企业内部控制缺陷修复后,Z值变大,出现企业风险的可能性降低。与假设1基本一致,假设1初步得到验证。但是政府控制、中央政府控制与内部控制缺陷的交乘项与Z的符号与我们的预期相反,不过由于相关性分析仅单一考虑变量之间关系,所以我们还需进行多元回归分析才能确定变量之间的关系,需要进一步的分析。同时,表3中所有相关性系数都在0.5以下,不存在影响回归结果的多重共线性问题。

(二)多元回归结果及其分析

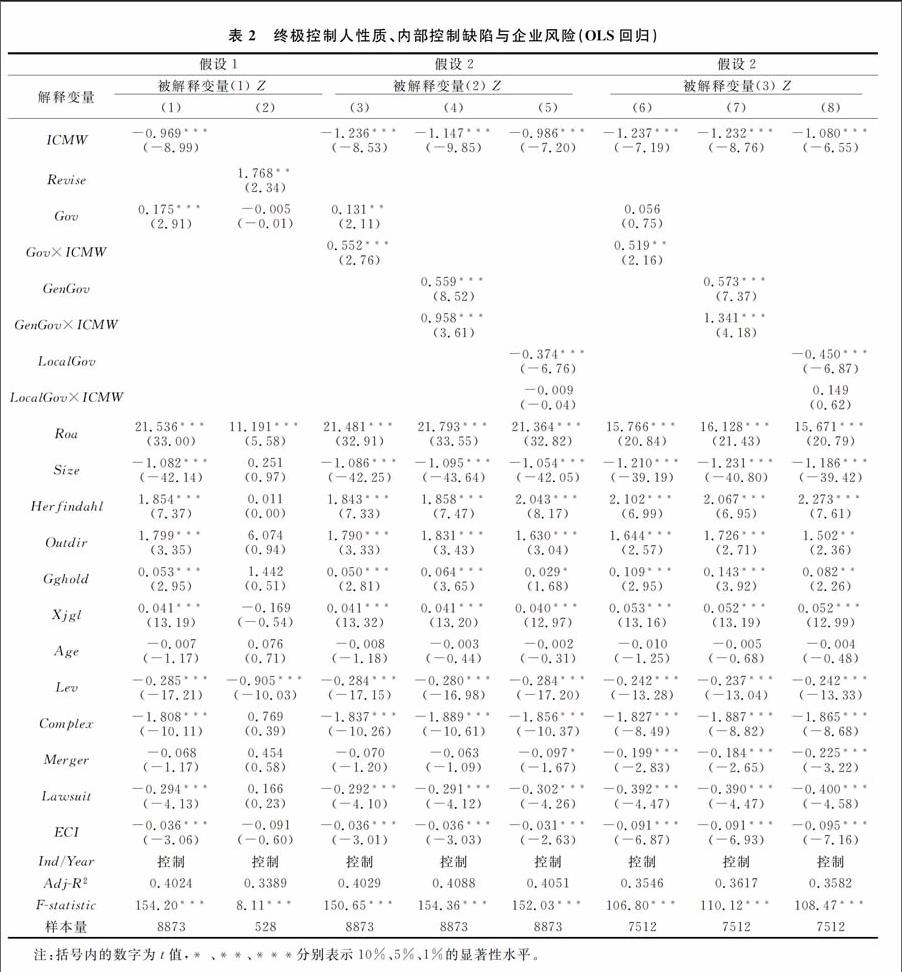

表2给出了模型分步回归的主要结果。首先可以看出,5个模型的AdjR2都偏高,说明模型的拟合度比较好。另外通过对各个变量的VIF检验,发现VIF值都小于5,说明不存在多重共线性。

表中第一列考虑的是内部控制缺陷ICMW与企业风险Z之间的关系,从表中可以看出,ICMW和Z在1%水平上显著负相关,说明企业存在内部控制缺陷时,越容易出现企业风险,且政府控制Gov与Z在1%水平正相关,说明政府控制的企业越不容易出现企业风险;表中第二列考虑的是内部控制缺陷修复Revise与企业风险Z之间的关系,从表中可以看出,Revise和Z在5%水平上显著正相关,说明当企业内部控制缺陷修复后,Z值越大,越不容易出现企业风险。假设1得到验证。

表中第三、四、五列考虑的是政府不同层级与内部控制缺陷交乘项与企业风险的关系,ICMW都与Z显著负相关,这也检验了假设1。从第三列可以看出,Gov×ICMW和Z在1%水平显著正相关,说明相比非政府控制的企业,政府控制的企业出现内部控制缺陷后,越不容易出现企业风险。从第四列可以看出,GenGov×ICMW和Z在1%水平上显著正相关,但从第五列可以看出,LocalGov×ICMW和Z系数为负,但是不显著,说明相比地方政府控制的企业,中央政府控制的企业出现内部控制缺陷后,更不容易出现企业风险。并且本文通过对假设2进行逐步回归,发现加入Gov、GenGov后,导致相关性分析与回归分析的符号不一致,这也许是因为国有企业背后有政府作为支持,其更不容易出现企业风险。总之通过OLS回归,本文的假设2得到验证。

同时我们发现企业规模Size与Z显著负相关,这说明规模越大的企业越容易出现企业风险,这可能与我国上市公司特殊的制度背景有关。因为我国上市企业主要是由国有企业改制而成,为了达到上市的硬性要求,一些地方政府盲目的将一些没有技术经济联系的企业合并在一起,扩大企业规模,这可能会导致缺少合理的治理机制和有竞争力的产品,这降低了企业防范风险的能力。

内部控制缺陷和企业风险之间的关系可能存在内生性问题。为了检验表2第3、4、5列是否受内生性影响,我们将被解释变量企业风险滞后一期处理,最终得出结果如表2最后三列,发现研究假设仍然成立,说明内部控制缺陷和企业风险之间的关系没有受到内生性的影响。(四)稳健性检验

为了检验结果的稳健性,进行了如下敏感性测试:(1)以是否被ST或PT作为是否陷入财务风险的标志,若被ST或PT取1,否则为0,发现研究结论基本不变;(2)将Z值变成虚拟变量,若Z<1.8,取1,若Z≥1.8,取0,发现研究结论基本不变;(3)宋建等(2015)研究发现国企和民企的风险偏好不同,国企更愿意冒险,考虑到不同产权属性和层级企业风险偏好的这种差异,我们借鉴有关文献的研究,用资产负债率作为风险偏好程度的替代指标,用资产负债率75分位数的样本视为高低风险偏好程度不同的两组进行分样本检验,研究结论基本不变[23,24];(4)以贝塔系数(Beta coefficient)作为企业风险的替代变量,尽管这个替代变量受到我国股市非正常因素的影响,但是在某种意义上仍然代表着一定程度的企业风险)重新回归,发现结果并没有实质性变化;(5)考虑到实际中有的公司只是部分修复了内部控制缺陷,这样也许会对企业风险产生影响,因此我们将内部控制缺陷修复重新定义为当年存在内部控制缺陷的公司,下一年存在内部控制缺陷的种类减少或者不存在相同类型的内部控制缺陷,对缺陷修复和企业风险的关系进行重新检验,发现结论基本不变。五、基于市场化进程的进一步研究

樊纲等(2011)的市场化进程指数说明我国各省区的制度环境和市场化进程存在明显的差异[25]。我国企业分布在全国各个地区,外部治理环境不同,经济发展水平各异,如果不考虑治理环境这一因素对内部控制缺陷与不同终极控制人性质的企业风险之间的关系,将不能很好的揭示宏观层面的影响,企业管理层在面对外部治理环境时,将难以根据企业自身情况做出正确的风险应对措施,可能会使企业错失发展机会和陷入困境。因此在考虑内部控制缺陷与不同终极控制人性质的企业风险之间的关系时,还需要考虑企业所处外部治理环境的影响。

地方政府控制的公司受地方国资委的管辖,在市场化进程越快的地区,政府的干预越少,市场会充分竞争,国有企业承担的政策性负担也会相对轻一些。市场化进程越快的地区法治水平也会相对高一些,企业内部人或大股东在法治水平较高的地区的代理行为会受到更多的约束,同时这些地区信息也会更加透明,媒体会起到一个更有效的监督作用,迫使公司经理人按照社会道德规范约束自己的行为。在治理环境越好的地区,地方国企与民营企业的竞争越激烈,地方国企会加强内部控制建设。若此时出现内部控制缺陷,地方国企会积极自救,改变自身不足以顺应市场形势,因此出现企业风险的可能性偏低。而在治理环境较差的地区,经济发展水平和市场化水平比较低,法律制度难以发挥其应有的作用,更容易发生大股东的掏空问题。同时地方政府为了实现自己的特定目标会更多的干预国企的正常经营,地方国企会有较多的政策性负担,由于市场竞争不充分,当地方国企出现内部控制缺陷时,没有动力和压力去改善,从而导致风险。民企本身实力较弱,没有太多的政策支持,在不少方面(资源、治理结构等)处于劣势,这样即使外部治理环境发生变化,民企仍然容易出现风险。中央政府控制的公司受国资委管辖,虽然央企分布于不同的省区,但政府的垂直化授权使其不易于受地方市场化进程的影响,且地方政府没有能力对央企进行干预,企业内部控制缺陷引致的风险受市场化进程的影响较小,不会因所处地区的外部治理环境的差异而不同。据此我们推论:相对于治理环境好的地区,在治理环境差的地区,地方国企更容易出现风险,但治理环境不会影响央企和民企由于内部控制缺陷导致的风险。

我们利用樊纲(2011)的政府与市场关系指数(Government)[25],将高于Government的75分位数的省区视为治理环境好的地区,分样本检验在不同的治理环境下,终极控制人性质、内部控制缺陷与企业风险的关系,具体结果见表3。表3的第1列和第4列显示,在两种治理环境下,Gov×ICMW与Z是正相关的,但不显著,在一定程度上说明了不管治理环境好坏与否,国企内部控制缺陷导致企业风险的可能性较小;表3的第2列和第5列,GenGov×ICMW与Z都显著正相关,说明无论治理环境好坏,内部控制缺陷也不容易导致央企风险的发生;表5第3列显示,LocalGov×ICMW与Z正相关,但不显著,而第6列中,LocalGov×ICMW与Z在10%水平上显著负相关,说明在治理环境差的地区,地方国企由于内部控制缺陷更容易导致企业风险的发生。

六、研究结论与局限性

以沪深A股主板上市公司为研究对象,立足于我国转型经济的现实情境,检验了终极控制人性质、内部控制缺陷与企业风险之间的关系。研究发现:(1)企业出现内部控制缺陷越容易导致风险,但是当缺陷修复后,企业出现风险的可能性降低;(2)与民营企业相比,国有企业由于内部控制缺陷出现企业风险的可能性偏低,且中央企业与地方国企相比,更不容易出现企业风险;(3)地方国企在治理环境差的地区出现内部控制缺陷更容易导致风险,而央企由于管理层级较高,治理环境的影响较弱,出现风险的可能性较低;(4)风险偏好程度越高,国企出现内部控制缺陷容易导致风险,这在地方国企表现得更为显著。

本文的局限性表现在:(1)企业是否存在内部控制缺陷有一定的主观判断,这也许并不能十分真实的反映企业的内部控制情况;(2)由于数据问题,本文尚未对内部控制缺陷进行细分,公司层面的缺陷和业务层面的缺陷对企业风险的影响也许会有不同;(3)本文并未对地方国有企业进行细分为省、市、县级,这些层级对内部控制缺陷和风险的影响也许会有不同。这些问题有待以后进一步研究。

注释:

①比如按来源可以分为外部风险和内部风险;按控制程度分可以分为可控风险和不可控风险。但是从企业内部控制目标的角度看,企业风险主要分为合规风险、经营风险、财务风险、信息风险和战略风险。

②美国纽约大学斯特恩商学院教授阿特曼 ( Edwary Altman) 通过对美国破产和非破产企业的大量财务比率数据进行数理统计分析并筛选后, 在 1968 年提出了用于判别企业是否处于财务困境的多变量模型——Zscore模型。按照该模型,Z指数越大,企业财务风险越小;反之,企业财务风险越大。

③该种情况结果主要来自迪博数据库的统计。

④由于内部控制缺陷修复需要用到跨期的数据,也就是说内部控制缺陷修复需要往后延一期,所以内部控制缺陷修复的样本数量会有不同,为528个,财务数据为2009~2014年。

⑤限于篇幅,描述性统计与相关性分析没有报告具体的过程和数据,资料备索。

参考文献:

[1]谢志华.内部控制、公司治理、风险管理:关系与整合[J].会计研究,2007,(10):37-45.

[2]Ogneva, M., Raghunandan, K., Subramanyam, K.R.Internal control weakness and cost of equity: evidence from sox section 404 disclosures[J].The Accounting Review,2007,(82):1255-1297.

[3]Hogan C.E., Wilkins M.S.Evidence on the audit risk model: do auditors increase audit fees in the presence of internal control deficiencies?[J].Contemporary Accounting Research,2008,25(1):219-242.

[4]AshbaughSkaife, H., Collins, D., Kinney, W., LaFond, R.The effect of sox internal control deficiencies on firm risk and cost of equity[J].Journal of Accounting Research,2009,47(1):1-43.

[5]单华军.内部控制、公司违规与监管绩效改进——来自 2007~2008年深市上市公司的经验证据[J].中国工业经济,2010,(11):140-148.

[6]李宇立.自我感知的内部控制缺陷间的关系——基于问卷调查的路径分析[J].审计研究,2011,(6):74-81.

[7]袁晓波.内部控制与财务风险——来自中国沪市制造业上市公司的经验证据[J].经济与管理研究,2010,(5):60-68.

[8]Doyle J.,Ge W.,McVay S.Accruals quality and internal control over financial reporting [J].The Accounting Review,2007,82(5):1141-1170.

[9]AshbaughSkaife H., Collins D. W., Kinney Jr W. R.et al.The effect of SOX internal control deficiencies and their remediation on accrual quality[J].The Accounting Review,2008,83(1):217-250.

[10]Dhaliwal D,Hogan C,Vant R.et al.Intenal control disclosures,monitoring,and the cost of debt[J]. The Accounting Review,2011,(4):1131- 1156.

[11]Kim,J.B.,Song,B.Y.,Zhang,L.Internal control weakness and bank loan contracting:evidence from SOX section 404 disclosures[J].The Accounting Review,2011,86(4):1157-1188.

[12]陈汉文,周中胜.内部控制质量与企业债务融资成本[J].南开管理评论,2014,(3):103-111.

[13]Randal Elder.Internal control weaknesses and client risk management[J]. Journal of Accounting,2009,(24):573-580.

[14]张敏,朱小平.中国上市公司内部控制问题与审计定价关系研究——来自中国A股上市公司的横截面数据[J].经济管理,2010,(9):108-113.

[15] Rose J M,Norman C S,Rose A M. Perceptions of investment risk associated with material control weakness pervasiveness and disclosure detail [J]. The Accounting Review,2010,85(5):1787-1807.

[16]周继军,张旺峰.内部控制、公司治理与管理者舞弊研究——来自中国上市公司的经验证据[J].中国软科学,2011,(8):141-154.

[17]林斌,周美华,舒伟,刘春丽.内部控制、公司诉讼和公司价值[J].中国会计评论,2013,(4):431-456.

[18]高明华,杜雯翠.外部监管、内部控制与企业经营风险——来自中国上市公司的经验证据[J].南方研究,2013,(12):63-72.

[19]李万福,林斌,林东杰.内部控制能有效规避财务困境吗?[J].财经研究,2012,(1):124-134.

[20]张继勋,何亚南.内部控制审计类型与个体投资者对无保留财务报表审计意见的信息——一项实验证据[J].审计研究,2013,(4):93-100.

[21]李万福,林斌,刘春丽.内部控制缺陷异质性如何影响财务报告?——基于中国情境的经验证据[J].财经研究,2014,(6):71-82.

[22]叶建芳,李丹蒙,章斌颖.内部控制缺陷及其修正对盈余管理的影响[J].审计研究,2012,(6):50-59.

[23]宋建,梁樑.我国国有和民营上市企业风险倾向对比研究[J].中国管理科学,2015,(4):53-60.

[24]陈文婷,李新春.中国家族企业股权集中度与风险倾向、市场价值研究-基于市场化程度分组的实证[J].中国工业经济,2008,(10):139-149.

[25]樊纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数各地区市场化相对进程 2011年报告[M].北京: 经济科学出版社,2012.

(责任编辑:漆玲琼)

Abstract:Base on the Ashare quoted companies in China from 2008 to 2014,this paper tries to study how the ultimate controlling environment affects the relationship between the deficiencies in internal control and the business risks at the transition economic environment. Results show that the greater deficiencies in internal control; the higher the degree of business risks. But the bug fixes can significantly reduce business risks; further after the introduction of the ultimate controller attributes and hierarchies found in relation to private enterprises, stateowned enterprises have the degree of risk of internal control weaknesses significantly smaller, but compared to central governmentowned enterprises, local governmentowned enterprises are more prone to risks, especially in high level areas of poor environmental management and risk propensity, the significantly higher level of risk of local stateowned enterprises. Studies have shown that in the transition economic environment, the different nature of ultimate controller leads to internal control deficiencies, has a different impact on business risk, and provides empirical evidence on transforming to government functions, deepening the reform of stateowned enterprises into mixed ownership, and the stateowned enterprises to create a truly independent body to withstand market risks. But this study also further remind people of the importance and urgency to strengthen internal control building, make the internal control effective and really play the role that the internal control can be made immune to risks.

Key words:Nature of ultimate controller;Deficiencies in internal control;Bug fixes;Business risks