新疆少数民族学生被字句偏误分析

玛依拉·玉素甫

(新疆财经大学 中国语言学院,新疆 乌鲁木齐830000)

新疆少数民族学生被字句偏误分析

玛依拉·玉素甫

(新疆财经大学中国语言学院,新疆乌鲁木齐830000)

被字句是汉语中常用又比较特殊的句式,而且是新疆少数民族学生学习汉语过程中出现偏误比较集中的一个句式。本文主要讨论新疆少数民族学生在学习汉语过程中,被字句的使用偏误,并通过汉维双语对比分析找出其产生的原因,以期对少数民族的汉语教学有所帮助。

新疆少数民族被字句偏误

在汉语中将“在谓语动词前用介词‘被(给、叫、让)'引出施事或单用‘被'的被动句”称为被字句。被字句是主谓句中的动词谓语句方面最复杂、特点最多,又是常用的、有结构特点的句式之一。被字句这种特殊句式,在现代汉语中占有非常重要的地位。在汉语教学中也一直是重点和难点。

汉语属于孤立语,维吾尔语属于黏着语。汉语缺乏形态标记,把语序和虚词作为重要的语法手段,通过语义关系分析语句中各部分间的语法关系;在维吾尔语中,语序不像汉语那么重要,因其有较丰富的形态变化,所以句中各部分间的语法关系能通过形态变化清晰地表现出来。由于汉维分属于两种不同的语言类型,在表达上存在差异,因此新疆的少数民族学生,特别是维吾尔族学生在学习被字句的过程中总是希望找到一个与母语的被动形式相对应的标记,把被字句泛化,加之学生过渡推演、杂糅,这样就发生了偏误。一般偏误的类型大致有遗漏、误加、缺少动态助词、误用和回避等。

一、偏误类型及原因

(一)遗漏

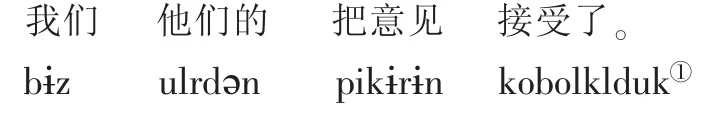

(1)我们他们意见接受了。

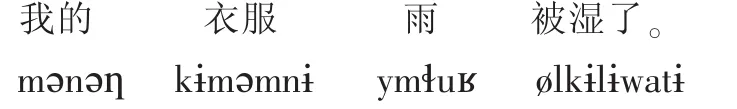

(2)我们的衣服被雨湿了。

例(1)遗漏了介词“被”。通过维汉句子对比我们可以发现,在维吾尔语中“他们的意见被我们接受了”这样一个意思是用主动句的形式表达出来的,少数民族学生初学被字句时,就不由自主地按照母语主动句的表达习惯直接翻译成汉语,自然就漏用了“被”字句。例句(1)应该改为“他们的意见被我们接受了”。

例(2)中的被字句遗漏了谓语动词。被字句和把字句很相近,但是被字句相较于把字句来说,有“被字句表示受事主语‘被处置'”这样的含义。被字句中“被”引介的施事的主要特征是,在语义上能和谓语动词构成施动的关系,能影响他人,产生某种结果,还有能与“被”及其引介的成分一同出现的动词一般是及物动词,形容词一般是静态的,没有动态的特征,不及物动词很难构成施受关系,也不符合被字句的要求。但是,在维吾尔语中情况就不一样了:被动句中可以只出现属于受事主语的动词,而没有属于施事成分的动词。观察例句(2)我们可以发现,像“湿”这类的词是不能做被动句谓语的,“湿”的语义是指向句子受事主语“衣服”的,与受事主语之间存在一种隐形的主谓关系,表示了受动作的影响产生的结果,应该做的是谓语的补语,但是在维吾尔语中,它们直接做了谓语。正是这种维汉之间的差异造成了以上偏误。例句(2)应该改为“我们的衣服被雨淋湿了”。

(二)缺少动态助词“着、了、过”

在被子句中动词要有处置性,这点和把字句中对于动词的要求比较接近。在被子句中动词后面必须带有补语或者其他成分。例句中,学生注意到了被动句中动词不能为光杆动词,但是仍然缺少了表示动作完成的“了”,这就说明少数民族学生在学习汉语的过程中,对于目的语语法规则的掌握是不熟练的,看似知道规则但是实际运用中还没有达到基本掌握的程度。例句的恰当形式应该为“他的钥匙在床底下被找到了”。

(三)误加

(1)这个椅子是被用木头做的。

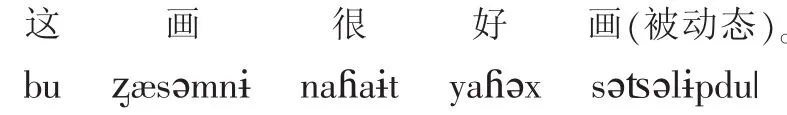

(2)这幅画儿被画得真不错。

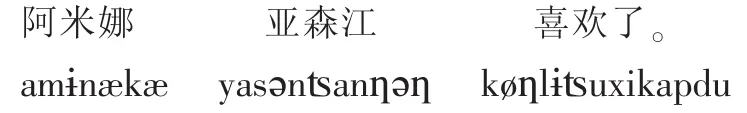

(3)阿米娜被亚森江喜欢了。

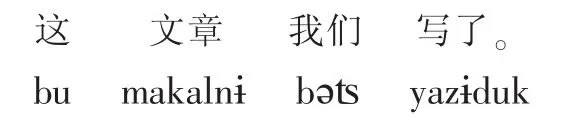

(4)这篇文章被我们写了。

误加是指在一些语法形式中,在通常情况下可以或必须使用某个成分,但当这些形式发生某种变化时,有一定不能使用这个成分,而初学者又不了解这种变化仍然使用这个成分,因而出现了偏误,也就是在某些语法形式中添加了不需要的成分而导致的偏误[1]。

在汉语中被字句按照有无标志可分为被字句和无标记被动句。例句(1)和例句(2)是无标记的被动句。在例句(1)中“椅子”和例句(2)中的“这幅画”是确定已知的,并且是无生命的,意念上的施事一般是不出现的。在例句(1)和(2)中就不能再加“被”了。为什么少数民族学生会出错,我们看与此相对应的维吾尔语句子就可以知道,例句(1)中的“做”(asalkan)和例句(2)中的“画”(səʦəlpdu|)都是被动态的,也就是说,在这里汉语用无标记被字句表达的句子,在维吾尔语中这种被动的意念是用动词的被动语态来表达的。所以,少数民族学生按照母语的习惯,将本应无标记的被字句误加上了“被”字。因此,例句(1)与(2)应该分别改为“这个椅子是用木头做的”“这幅画儿画的真不错”。

例句(3)中将表示心理状态的动词“喜欢”用在了被子句中,类似于“喜欢”这类的表示心理状态的词具有主动意义,是不能用在被字句中的。例句(3)应该为“亚森江喜欢上了阿米娜”例句(4)中的“写”虽然是及物动词,但是一般也不能用在被动句中。这两类错误是少数民族学生不了解或没能准确掌握“被”字句的构成和使用条件而造成的偏误。所以应该为“我们写了这篇文章”。

(四)误用

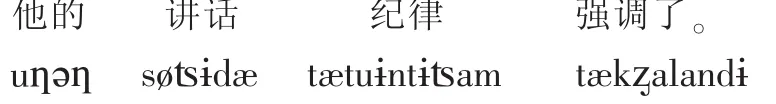

(1)他的讲话里被强调了纪律。

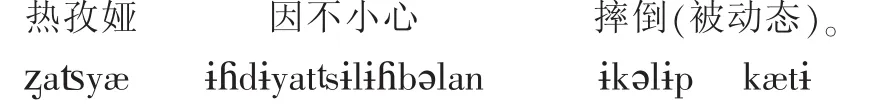

(2)热孜娅不小心被摔倒了。

例句(1)应当使用的是主动句,但是在这里却错误地用了被字句。这主要是因为,维吾尔语的主体以属格的形式出现,维吾尔语句子中的谓语动词容易使得维吾尔族学生将这个句子译为被动句。所以例(1)的正确形式应当是“他在讲话中强调了纪律”。

(五)错序

(1)衣服被风没吹走。

(2)他被朋友大概留下吃饭了。

(3)他被困难没有吓到。

在被字句中否定副词和助动词都应该放在“被”之前。反观维吾尔语中否定副词和表能愿的词都放在动词后,因此我们不难发现,这类错序的偏误,又是第二语言学习者受母语负迁移的典型偏误。例句应该为“衣服没被风吹走。”“他大概被朋友留下吃饭了。”“他没有被困难吓到。”

(六)回避

还有一类比较隐蔽,也不易被发现的偏误是回避。

(1)他拿走了我的新手表。

(2)在马路上那个人差点撞到我。

以上这类可以使用被字句少数民族学生却选择用主动形式表达的句子还有很多。探究其深层原因是大多数少数民族学生在不会使用或者掌握不牢固的情况下,往往避免使用被字句,转而选择主动句。这就说明还有很多学生看似掌握被字句,但是在实际应用中某些结构掌握不熟练,有意回避错误。这两个句子用被字句表达应为:“我的新手表被他拿走了。”“在马路上那个人差点撞到我。”

二、结语

“被”字句之所以这么难,成为少数民族学生学习汉语的一道难题,一方面是因为“被”字句的结构复杂。“被”字句有其组句的规则,这种规则对于句子的各个成分都有严格的要求,而且,各个成分之间还存在相互制约的关系。另一方面是“被”字句受到汉语语境因素和语义因素的不同程度的影响。

学生对比较熟悉或对他们来说比较容易的句式就使用得多一些,从而产生的偏误多,其正确率可能较低;对于不熟悉或比较难的句式,他们就模仿着少量使用,甚至回避使用,产生的偏误自然就少,其正确率可能很高。

在此建议:教师应根据学生的特点选择适当的教学方法,在授课过程中讲清、讲透被字句的使用条件,及时修正学生的语法错误。还应注意被字句与把字句的区分。学生自身除多做书面练习以外,还应通过多听、多读、多说的学习方法提高汉语语感,从而更好地学习并掌握被字句。

注释:

①本文采用宽式国际音标记录维吾尔语例句。

?

[1]鲁健骥.外国人学汉语的语法偏误分析[J].语言教学与研究,1994(1).

[2]赵相如,朱志宁.维吾尔语简志[M].北京:民族出版社,1985.

[3]张国云.维吾尔族学生汉语被动句习得中的错误分析[J].语言与翻译(汉文),2005(3).

[4]贾晓蕾.对外汉语教学中“被”字句的偏误分析及其教学策略[J].语文学刊,2012

[5]李飞.少数民族学生汉语“把”字句偏误分析及教学对策[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2011(6).

[6]李遐.维吾尔族学生汉语“被”字句习得偏误分析[J].语言与翻译(汉文),2006(3).

[7]成燕燕.维吾尔族、哈萨克族汉语语法教学难点释疑[M].商务印书馆,2009.

[8]万素花,依米古丽.维吾尔族学生汉语“被”字句习得偏误分析[J].塔里木大学学报,2008(6).

[9]杨华梅.维吾尔族学生习得“被”动句的偏误分析[J].科教文汇,2007(7).

[10]黄伯荣,廖旭东.现代汉语(下)[M].北京:北京高等教育出版社,2007.