异质性劳动力流动影响区域经济不平衡发展的理论机制综述

■ 于 绯 博士(广东技术师范学院政法学院 广州 510400)

异质性劳动力流动影响区域经济不平衡发展的理论机制综述

■ 于绯博士(广东技术师范学院政法学院广州510400)

异质性劳动力流动是区域经济不平衡发展的重要影响因素,那么理论影响机制是什么?首先,本文对异质性劳动力流动和区域经济不平衡发展进行概念界定。然后,从发展经济学到新经济地理学的劳动力流动理论进行理论进化分析;从佩鲁和布代维尔的增长极理论到新经济地理学的空间不平衡发展理论进行理论进化分析。在此基础上,研究异质性劳动力流动对区域经济不平衡发展的影响机制,包括异质性劳动力流动通过降低成本促进集聚的机制,异质性劳动力流动的卢卡斯式机制、尼尔森-费尔普斯式机制和联合作用机制,异质性劳动力流动的新经济地理学机制和异质性劳动力流动影响人口抚养比的机制。最后提出简要的结论。

异质性劳动力流动区域经济不平衡发展理论机制

劳动力流动理论与区域经济不平衡发展理论的进化

(一)劳动力流动理论的进化

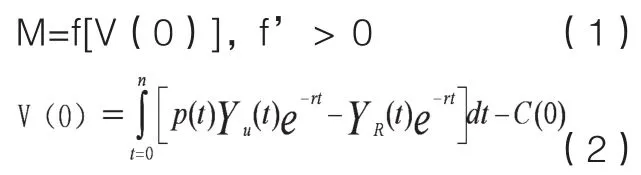

发展经济学的劳动力流动理论。美国经济学家刘易斯(William Arthur Lewis)在《劳动力无限供给条件下的经济发展》(1954)中首先提出发展中国家普遍呈现二元经济结构,并且在农村剩余劳动力无限供给的条件下,劳动力不断从传统农业部门流向城市工业及服务业部门,直到城乡边际生产率相等。美国经济学家拉尼斯(G Ranis)和费景汉(John C.H.Fei)对刘易斯模式进行了弥补和拓展,形成“刘易斯-拉-费”模式。劳动力“乡-城”转移过程被两个“刘易斯转折点”划分成三个阶段:第一阶段,传统农业部门的剩余劳动力源源不断地供给城市现代部门,没有影响农业产出、农业工资和现代部门的工资水平,直到边际产出为零的剩余劳动力全部转移到城市,到达“第一刘易斯转折点”L1,即“短缺点”。第二阶段,农村劳动力数量减少使劳动生产率上升和农产品产量下降。随着边际产出大于零但低于平均产出的农村劳动力继续向城市流动,农村劳动力从无限供给变成有限供给,于是农业部门工资从长期不变的城市最低生活水平(不变制工资)开始上升,直到与城市现代部门工资相等,劳动力转移彻底完成。此时到达“第二刘易斯转折点”L2,即“商业化点”。第三阶段,农村劳动力工资由供求关系和劳动边际报酬决定,二元经济消失,城乡经济一体化出现,如图1所示。

新古典劳动力流动理论。20世纪60年代,农村人口“乡-城”迁移引发城市大规模失业动摇了传统劳动力流动理论的地位。美国经济学家托达罗(Michacl P.Todro)摒弃了城市充分就业的假设,在《欠发达国家劳动力迁移与城市失业模型》(1969)中提出农村部门不存在剩余劳动力而城市部门存在一定失业率等前提,指出劳动力流动的主要机制是对区域预期收入差距的估计,并且建立农村劳动力转移规模M是城乡预期收入差距净贴现值V(0)的增函数模型,如式(1)、式(2)所示。尽管托达罗建立的劳动力流动决策机制能够解释发展中国家劳动力流动和城市失业并存的现象,但是流动劳动力被城市正规部门完全吸收的假设是不切实际的,并且根据预期城乡收入差距来决定是否迁移也过于单一。

人力资本迁移理论。在区域收入差距和其它外部条件相同时,一些人会选择迁移,而另一些人会选择留守,人力资本理论对此给出了上述理论不能给予的合理解释。美国经济学家舒尔茨(Schultz Theodore W.,1960)把人力资本定义为“通过投资形成并由劳动者的知识、技能和体力所构成的资本”,包括“学习能力、完成有意义工作的能力、进行各类文艺体育的能力、创造力和应付非均衡的能力”,并指出人力资本投资是“卫生保健设施和服务、在职培训、正规的教育、成人教育以及个人和家庭为适应于就业机会的变化而进行的迁移活动”。可见,舒尔茨首次将劳动力迁移作为人力资本投资活动。虽然迁移本身并不改变人力资本存量,却能通过提高人力资本配置效率来增加劳动者生产能力。Sjaastad(1962)在舒尔茨观点基础上引进“成本-收益法”,认为追求利益最大化的劳动者通常比较现住地与所有可能目的地的净收益,再决定是否迁移,如式(3)所示。对比而言,托达罗模型(式(1)和式(2))是根据区域间预期收入差距来决定是否迁移,而人力资本迁移决策模型(式(3))是根据区域间迁移收益与迁移成本的权衡来决定是否迁移,前者强调区域收入,后者强调人力资本效率。但是人力资本迁移理论没有考虑人的有限理性和信息不完备等方面,更没有考虑到厂商等外部市场因素。

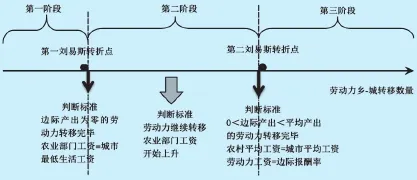

新经济地理学的劳动力流动理论。20世纪末,新经济地理学派将厂商的规模报酬递增、不完全竞争、运输成本等纳入一般均衡框架,从产业空间集聚角度对劳动力流动做出崭新诠释。保罗·克鲁格曼和藤田昌久认为,产业集聚是“向心力”与“离心力”相互作用达到区域均衡的结果。向心力是“需求关联效应”和“成本关联效应”的循环累积因果;而离心力是“要素市场拥挤效应”和“产品市场拥挤效应”的共同效应。当贸易成本下降时,集聚的向心力与离心力都会下降,但是由于离心力是以贸易成本平方的速度变化,所以离心力下降得更快,如图2所示。在贸易成本较大的OΦB阶段,区域间贸易几乎不存在,要素市场和产品市场的拥挤效应占优势,离心力大于向心力,经济系统的负反馈机制使区域对称分布模式达到稳定。随着两个区域的贸易成本不断下降,当贸易自由度大于临界值ΦB,向心力开始大于离心力,一个偶然性因素就会引致区域对称均衡格局打破,劳动力开始向其中一个区域流动,直到工业生产活动全部集中到这个区域,于是形成“中心-外围”(Core-Periphery pattern)均衡格局。

(二)区域经济不平衡发展理论的进化

佩鲁和布代维尔的增长极理论。法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁 (Francois Perroux)在《略论“发展极”的概念》(1955)中首次提出“增长极”概念,它是指具有熊彼特式创新能力、规模经济、支配地位、产业关联度高的推进型主导产业。这种产业组织能够将企业家、科技、金融等要素集聚一体,形成不同等级的经济中心,犹如磁场极的磁力场一般发挥“支配效应”和“扩散效应”,通过创新的外部经济、关联乘数等效应推动其它产业增长,从而带动周边区域发展。法国经济学家布代维尔(J.R.Boudville)在《区域经济规划问题》(1957)和《国土整治和发展极》(1972)中认为增长极是“在城市配置不断扩大的工业综合体,并在其影响范围内引导经济活动的进一步发展”,强调“增长极”的空间集聚效应。但是过分强调增长极的正面作用使欠发达国家经济运行效果不佳。

缪尔达尔的累积循环因果理论。冈纳·缪尔达尔(Gunnar Myrdal) 试图弥补增长极理论的不足,他在《经济理论和不发达地区》(1957)和《亚洲戏剧:各国贫困问题考察》(1968)中运用“循环积累因果关系”解释地理二元经济的产生。在“扩散效应”和“回流效应”的共同作用下,规模经济总会使“回流效应”大于“扩散效应”,使得有初始优势的区域率先增长和连续累积而获得竞争优势,最后形成经济发达和欠发达区域并存的“地理二元经济”。可见,市场力量倾向于扩大而非缩小区域差距,即“贫穷的缘由就是贫穷本身”。缪尔达尔的研究表明,发达国家主要体现“扩散效应”,而欠发达国家主要体现“回流效应”。比较而言,增长极理论强调增长极“扩散效应”对周边区域的带动,累积循环因果理论更强调“回流效应”带来区域经济差距。那么在经济发展初期,欠发达国家应将有限资源集中于优势区域,积极培育增长极 ,发展到一定程度时要控制累积循环因果效应造成的区域差距过大,采用市场和政府手段使增长极积极发挥扩散效应,从而促进区域经济协调发展。

赫希曼的“核心-边缘”理论与弗里德曼的“中心-外围”理论。美国经济学家赫希曼(Albert·O·Hirschman)在《经济发展战略》(1958)中认为“发展是一种不平衡的连锁演变过程”,经济增长点一旦出现,其主导产业与核心企业家发挥的集聚效应和“动态增长气氛”将吸引各种生产要素汇聚于此,从而形成“核心-边缘”区域模式。与缪尔达尔提出的“扩散效应”和“回流效应”如出一辙,赫希曼认为存在正作用力“涓滴效应”和反作用力“极化效应”。在增长极发展初期,占优势的“极化效应”会扩大区域间差距,但在长期中,“涓滴效应”会带动周边区域发展而缩小区域间差距,因此赫希曼主张通过政府干预使“涓滴效应”发挥积极作用。美国区域规划学家弗里德曼(Friedman,J.R)在中心地体系基础上秉承缪尔达尔和赫希曼的经济增长相互传递的思想,在《区域发展政策》(1966)中系统提出“中心-外围”理论,又在《极化增长的一般理论》(1971)中将“中心-外围”模式从空间经济扩展到社会生活。比较而言,增长极理论更强调城市对周围区域的辐射作用,而“中心-外围”理论更强调“中心”与“外围”区域的协同发展。

新经济地理学的空间不平衡发展理论。新经济地理学高度依赖迪克希特-斯蒂格利茨垄断竞争模型(D-S模型)、冰山运输成本、自组织演化、计算机模拟的建模技巧和DCI框架,演绎了运输成本足够低时,分散区域自组织成为集聚经济的过程:两个经济平衡的对称区域→前向关联和后向关联效应、累积循环因果、金融外部性和知识技术溢出→向心力克服离心力→经济活动集聚→中心区域自我强化→“中心-外围”空间不平衡结构。克鲁格曼(Krugman,1991)的CP模型从制造业劳动力空间流动角度阐述集聚经济;马丁和罗格斯(Martin,Rogers,1995)的FC模型从资本空间流动角度分析区域受到的冲击;鲍尔温(Baldwin,1999)的CC模型认为不可跨区流动的资本通过积累和折旧导致集聚经济;奥塔维诺(Ottaviano,2001)的FE模型从人力资本和企业家流动角度阐述空间不平衡;马丁和奥塔维诺(Martin,Ottaviano,1999)的GS模型和鲍尔温等学者(Baldwin et al.,2001)的LS模型在知识溢出不受距离阻隔以及存在阻隔成本的条件下将空间因素纳入内生增长模型。CC、GS和LS模型还揭示了在资本和劳动力不可流动时,制造业可以通过创造物质资本和知识资本来实现集聚。

异质性劳动力流动对区域经济不平衡发展的影响机制

(一)异质性劳动力流动通过降低成本促进集聚的机制

马歇尔(Marshall)(1890)认为外部经济促进经济活动集聚有三条途径,而Ohlin(1933)和Hoover(1936)将其分为两种:一是生产相似产品的相邻厂商带来收益增加的地方化经济;二是不同产业部门在空间上集聚从而降低生产成本的城市化经济。Salop(1979)、Helsley et al.(1990)认为“劳动力池”效应更应该表现为异质性企业与异质性劳动力的集聚提高了企业和劳动力之间的匹配程度。可以认为,“劳动力池”效应是异质性劳动力空间集聚通过降低企业和劳动力成本来提高收益,从而促进经济活动集聚的累积循环因果。Peng et al.(2006) 将“垂直一体化”引入Ottaviano et al.(2002)模型,认为自由流动的熟练劳动力在中间产品部门生产,不可流动的非熟练劳动力则与中间产品结合生产出最终产品。由于大经济区生产最终产品比小经济区更具有劳动力成本优势,熟练劳动力和资本就会不断向大经济区集中,加速大经济区总产出增加。张文武、梁琦(2011)也指出各种人力资本集中是制造业地理集中和产业集聚形成的重要因素。

图1 劳动力“乡-城”转移三个阶段和“刘易斯转折点”的判断

(二)卢卡斯式机制、尼尔森-费尔普斯式机制和联合作用机制

卢卡斯式、尼尔森-费尔普斯式和二者的联合作用机制是异质性劳动力流动在内生增长范式下加剧区域经济差距的机制。第一,卢卡斯式作用机制(Lucas,1988)是指人力资本作为必备要素,不需要其它中介,通过内源效应和外源效应直接促进经济增长。第二,尼尔森-费尔普斯式作用机制(Nelson&Phelps,1966)是指人力资本在技术投资条件下通过“技术进步”中介间接促进经济增长。罗默(Romer,1986)指明人力资本是工艺改进、技术提高和发明创造的源泉。由于知识的非竞争性,劳动力流动可将技术向外输出和溢出,从而提高整个经济体的生产效率,保障边际收益递增。第三,联合作用机制。Papageorgiou(1999)主张人力资本既作为生产最终产品的直接投入要素、又作为技术生产的关键投入品来促进经济增长,进而出现扩展Benhabib-Spiegel模型和Romertype模型框架。

图2 向心力与离心力的变化曲线

图3 新经济地理学异质性劳动力流动带来区域经济不平衡发展的核心机制

图4 人口总抚养比降低扩大区域经济差距的机制

在经验分析中,Benhabib & Spiegel(1994)运用全部78个国家的样本与26个低收入国家样本证实人力资本通过技术模仿促进经济增长,又运用26个高收入国家样本证实人力资本通过技术创新促进经济增长,但是26个中等收入国家样本不支持人力资本的技术模仿和技术创新机制。于是他认为国家间经济增长差异不在于人力资本积累率的大小,而在于影响技术创新的人力资本存量的差别,符合尼尔森-费尔普斯式作用机制。Engelbrecht(2001)认为如果去掉OECD国家的异常值,尼尔森-费尔普斯式作用机制与联合作用机制都作用于OECD国家经济增长。刘智勇、胡永远等(2008)指出我国受中等教育的人力资本主要通过技术创新促进经济增长,受高等教育的人力资本创新程度更大,二者都符合尼尔森-费尔普斯式作用机制和联合作用机制。张同斌等(2016)认为在我国中心与外围省份之间,高技术产业技术差距过大和过小都不利于知识溢出。当中心省份高技术活动达到一定规模时,向外围转移过程中伴随人才和技术流动,并且流动机制和溢出渠道健全,才能实现正向知识溢出。

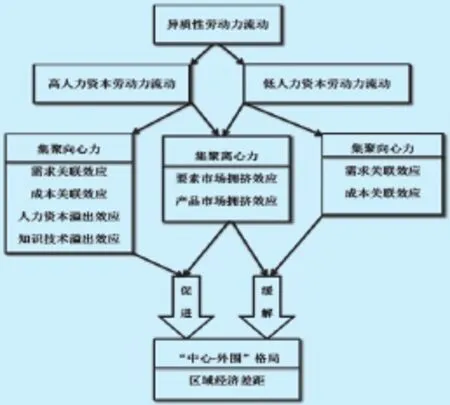

(三)异质性劳动力流动的新经济地理学机制

第一,高人力资本劳动力流入不仅会产生需求关联效应和成本关联效应,还会产生人力资本溢出效应和知识技术溢出效应,因而获得比低人力资本劳动力大得多的集聚向心力,从而率先向中心区域集聚,使中心区域集聚经济的自我强化功能更强,不断扩大中心与外围区域经济差距;而低人力资本劳动力流动有利于缓解区域经济差距。因此,异质性劳动力流动带来区域经济不平衡发展的核心机制是,高人力资本流动产生低人力资本流动所不具备的人力资本溢出效应和知识技术溢出效应,带来更大的促进经济活动集聚的向心力,如图3所示。如果限制低人力资本流动就会加剧中心和外围区域经济差距,抑制集聚程度,带来福利损失。如果不同人力资本劳动力都可自由流动,低人力资本劳动力也会自发向中心区域集聚,虽然中心与外围的名义收入不变,但实际人均收入会不断扩大,集聚得到进一步发展。如果限制高人力资本流动,低人力资本也会向中心区域集聚,但是中心区域的集聚力量较弱,收入水平也较低,阻碍集聚进一步发展。

Baldwin&Forslid(2000)将CP模型与Romer(1990)的产品创新增长模型结合,认为当贸易成本足够低时,制造业企业和科技研发部门都会向中心区域迁移,知识技术溢出的成本也随之降低,从而扩大中心与外围区域经济差距。赵伟、李芬(2007)研究表明我国高技能劳动力流动与流入地人均GDP增长同步变化(如华东、华北),而低技能劳动力流动与流入地人均GDP增长的相关性偏低(如西北、华南),原因在于高技能劳动力向沿海地区集聚程度大于低技能劳动力,导致沿海与内陆的经济差距扩大,因此主张打破劳动力流动障碍来促进集聚经济和抑制区域经济差距。罗勇等(2013)根据我国30个省份2001-2010年的数据得出,异质型人力资本集聚在短期会提高区域专业化,但是在长期会加剧区域收入差距。

第二,异质性劳动力流动具有区域选择性。Behrens et al.总结了集聚经济的三种途径:一是市场选择,即市场竞争机制使具有较高生产率的企业才能在大城市生存;二是产业集聚,即企业地理集中会产生知识技术溢出和规模经济效应,促进区域生产率提高;三是人才归类,即较高人力资本会积极到大城市就业。Venables强调城市企业较高的生产率得益于市场选择机制和人才归类机制,高人力资本劳动力到生活成本高昂的大城市工作也是高能力的信号显示。Combes et al.认为法国区域收入差距主要取决于劳动力技能特征、劳动者固定效应、产业固定效应中的第一个因素。李中、周勤(2012)在FE模型基础上引入普通劳动力异质性偏好,实证检验表明在价格指数效应影响下普通劳动力也会流入中心区域,其流入规模取决于异质性偏好,并且人力资本与普通劳动力在中心区域集聚程度越大,区域间收入差距越大。安虎森、刘军辉(2014)认为当技术进步率达到能释放出大量农业剩余劳动力,剩余劳动力就向发达地区转移,从而扩大区域发展差距。当欠发达地区能够承接产业转移,在发达地区务工的劳动力将反向流动,从而缓解区域发展差距。

第三,异质性劳动力收入具有区域性差距。Fljita & Thisse(2003)将CP模型与Grossman-Helpman-Romer的创新产品内生增长模型相结合,发现当知识技术扩散不需要成本时,研发部门和制造业部门最后都会集聚在中心区域;当知识技术扩散受到区域吸收能力制约时,研发部门会集聚于中心区域,而制造业部门分布取决于贸易成本。较高的贸易成本使制造业平均分布于中心和外围区域,经济一体化会降低贸易成本,研发部门会集聚在中心区域。无论产生哪种空间格局,中心对外围的正外部性都会提升两个区域所有劳动力的收入水平。但是熟练劳动力收入水平总会高于非熟练劳动力,中心区域非熟练劳动力收入也总是高于外围区域非熟练劳动力,然而外围区域非熟练劳动力的收入水平高于空间分散状态下的相应收入。Suedekum(2005)认为,在短期内劳动力流动导致中心区域平均工资较高且失业率较低,外围区域平均工资较低且失业率较高。但在长期,中心区域集聚经济将吸引更多外围劳动力流入,加剧中心与外围的收入差距。

第四,异质性劳动力集聚加强空间经济差距。首先,当运输成本较高时,高人力资本会选择均匀分布在两个区域,其总福利水平可达到最大化;当运输成本足够低时,逐渐形成的“中心-外围”空间结构也会使高人力资本总福利最大化。但是对于人力资本较低的劳动力,无论运输成本怎样变化,只有分散的经济活动才有利于其总福利水平提高。Vanessa Strauss-Kahn研究发现,产业总会向高人力资本所在区域集聚,在工资不变时,低人力资本集聚区域会产生较高的失业率。其次,异质性劳动力集聚导致中心和外围区域经济差距的空间特征有:一是运输成本、要素禀赋、交通枢纽和港口条件等优势条件。二是需求、供给、知识创新、规模经济等因素的自我强化。三是社会基本制度和政府政策的影响。再次,异质性劳动力集聚能够引发“中心-外围”之外的非对称均衡模式。Alonso-Villar(2002)指出不同空间人力资本带来的外部性差异会导致一个较大城市和一个较小城市的共生。最后,劳动力异质性与空间异质性高度相关。周文斌(2007)认为我国的人力资源差异不仅与教育程度相关,更与地区性的文化、思维方式和行为方式高度相关。

(四)异质性劳动力流动影响人口抚养比的机制

从异质性劳动力的年龄结构来看,劳动年龄人口大规模流动能够降低流入地人口总抚养比,进而扩大区域间经济差距,如图4所示。第一,人口总抚养比降低→劳动生产力提高→促进经济增长→扩大区域间经济差距。劳动年龄人口比例增加能够促进生产力提高和区域充分就业,从而创造出大于消费的产出,即通过人口总抚养比降低的优势兑换更多经济增长盈余,进而产生区域间经济差距。蔡(2004)指出我国30年经济高速增长的因素中,人口流动或要素配置占21%,劳动力数量占24%,劳动力质量占24%,物质资本占28%,其它因素占3%。

第二,人口总抚养比降低→家庭抚养负担减轻→社会资本积累增加→促进经济增长→扩大区域间经济差距。一方面,抚养负担减轻的家庭会增加对下一代的人力资本投资,在现期和未来都获得更多边际生产率大于零且实际参加社会劳动的有效劳动力,这些有效劳动力通过创造更多社会价值减少社会保障支出,同时抑制资本边际报酬递减,从而使社会资本积累快速增多。另一方面,抚养负担减轻的家庭本身可以增加储蓄规模,增进社会资本积累。社会资本积累增加可以促进区域经济增长,导致区域间经济差距扩大。Louis Kuijs计算了我国固定资产形成额占GDP的比例,认为改革开放30多年的人口红利期中,储蓄率一直保持在30%以上,即人口抚养比与社会储蓄率成负相关。

第三,人口总抚养比降低→提升区域经济增长稳态→扩大区域间经济差距。新古典经济增长理论认为,经济增长稳态固定了经济体增长速度,该增长速度不断向既定的资本与劳动比收敛。索洛指出改变储蓄率和人口增长率可以打破原有的稳态。人口总抚养比降低不仅使区域储蓄水平大幅提高,而且使更多劳动年龄人口替代资本投入生产,从而提高区域经济增长稳态,扩大区域间经济差距。Bloom& Williamson(1997)指出1970-1995年东亚人均GDP增长率平均达到6.1%,超过原稳态水平4.1个百分点,其中人口抚养比贡献了25%-33.3%。在人均GDP增长率超过原稳态的部分中,抚养比因素更贡献了33.3%-50%。

结论

从劳动力流动理论进化和区域经济不平衡发展理论进化之间的联系可以看出,异质性劳动力流动是区域经济不平衡发展的重要影响因素,影响机制包括以下四种。第一,基于新古典经济学理论,异质性劳动力流动通过降低企业和劳动力成本促进集聚经济,导致区域经济不平衡发展。第二,基于内生增长理论和人力资本理论,异质性劳动力流动通过卢卡斯式作用机制、尼尔森-费尔普斯式作用机制和联合作用机制促进区域经济不平衡发展。第三,基于新经济地理学理论,高人力资本劳动力流动不仅会产生需求关联效应和成本关联效应,还会产生低人力资本流动所不具备的人力资本溢出效应和知识技术溢出效应,因此获得比低人力资本劳动力大得多的集聚向心力,率先向中心区域集聚,使中心区域集聚经济的自我强化功能更强,从而不断扩大中心与外围区域的经济差距。第四,基于人口学理论,劳动年龄人口大规模流动能够降低流入地人口总抚养比,通过提高劳动力生产力、促进社会资本积累和提升区域经济增长稳态来扩大区域间经济发展差距。总之,以上理论机制能够在一定程度上解释我国省际、省内区域经济不平衡发展,也为促进我国区域经济协调发展策略带来启迪。

1.赵伟,李芬.异质性劳动力流动与区域收入差距:新经济地理学模型的扩展分析[J].中国人口科学,2007(1)

2.刘智勇,胡永远,易先忠.异质型人力资本对经济增长的作用机制检验[J].数量经济技术经济研究,2008(4)

3.李芬.异质性劳动力流动与中国地区收入差距:理论与实证[D].浙江大学博士学位论文,2008(8)

本文受到广东省普通高校青年创新人才类项目“异质性劳动力流动下的广东省区域经济不平衡发展机制研究”(2014WQNCX124);广东技术师范学院人文社会科学项目(14SKY10);广东省普通高校教育科学“十二五”规划项目“人力资本和社会资本对高等职业院校毕业生就业的影响研究—基于广东省的实证分析”(2014GXJK107);2014年广东技术师范学院博士研究生科研启动项目的资助

F061

A