现代新儒家文化观对高职院校科研能力影响研究

范万年

摘 要:通过对浙江省的普通本科院校与高职高专院校的公开发表的论文、省部级以上的立项课题及发明专利等数据的统计,来说明高职院校的科研现状与水平。从现代新儒家文化观的全新视角来诠释科研水平较低的主要原因,并论述高职院校的科研应该自成一派,在研究上应注重应用性区,在具体的问题上应该采用灵活的中国式管理,以提升高职院校的科研水平,真正实现有效教学、服务地方经济的目的。

关键词:现代新儒家文化;高职院校;科研;影响

中图分类号:G717 文献标识码:A

经过30余年的发展,高职教育正从规模扩张的“外延式”发展向质量效益的“内涵式”发展转变,这需要高职院校在做好教学的同时,不断提高科研能力和水平。但是如何来提升科研能力确是久而未决的问题。然而当人们以科研能力来界定高职教育到底是姓“高”还是姓“职”的同时,却忽视了高职教育的最大特性——具有中国特色的职业教育,它是随着改革开放而产生、以儒家文化为载体的一种教育。因此,高职院校的科研能力受到儒家传统文化的影响。

一、高职院校的科研现状调查(以浙江省的数据为例)

与本科院校相比较而言,高职院校更加注重培养学生的职业性,以培养生产、建设与管理一线的高素质技能型人才为目标,与行业、企业结合更为紧密,但基于现状调查发现其整体的科研水平不高,具体从以下3个方面进行说明:

(一)公开发表的论文数量统计

根据《2012 年全国高校高等教育科研论文统计分析——基于14家高等教育中文核心期刊的发文统计》《2013年全国高校高等教育科研论文统计分析——基于14家高等教育中文核心期刊的发文统计》《2014年全国高校高等教育科研论文统计分析——基于17家高等教育中文核心期刊的发文统计》的数据列出下表。

注:上表统计数量为:普通本科院校5篇及以上,高职高专2篇及以上;2014年统计来源于17家高等教育中文核心期刊。

在表1中,2012~2014年浙江省普通本科院校总的发文数量为610篇(20所),是高职高专院校的两倍还多,其中浙江大学、江浙师范大学、温州大学位列前三;高职高专院校总的发文数量为268篇(24所),其中浙江金融职业学院、金华职业技术学院、温州职业技术学院位居前三甲。浙江金融职业学院和金华职业技术学院发文数量每年均超过10篇以上;温州职业技术学院在2012年的发文数量为10篇,但在2013、2014年分别只有4篇和6篇;浙江经贸职业技术学院在2013年的发文数量达到了10篇,相对于2012年的4篇来说,增幅很大,在2014年的发文数量为5篇,幅度下降一半。

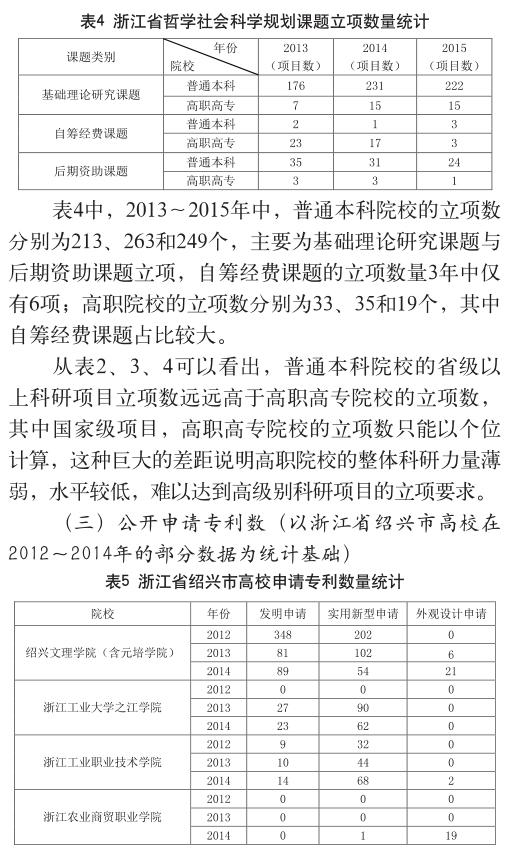

(二)部分省级(含)以上科研项目立项统计

表2中,2013~2015年,普通本科院校的基金项目立项数量分别为246、226和205个,其中青年基金项目分别为141、162和127个;高职高专院校的基金项目立项数量为12、11和10个,其中青年基金项目分别为5、6和5个。

表3中,普通本科院校的立项数量为177、142和187个,其中重点项目分别为14、15和13个;一般年度项目从2013年78个增加到2015年的129个,增幅较大;青年项目分别为85、45和45个,相比较而言,2013年的立项数比较高。而高职高专院校总的立项项目数分别为3、2和0个,重点项目立项数均为0。

目前,绍兴市高等院校有8所,其中本科院校有4所,高职院校有4所。从表5中的前两所院校为普通本科院校,后两者为高职院校。从数据上来看,绍兴文理学院与之江学院的专利申请总量远远超过浙江工业职业技术学院和浙江农业商贸职业学院的总量。作为绍兴市高职类院校的龙头老大,其2012年的专利数量为41个、2013年为54个和2014年达到72个,呈递增态势,但与本科院校相比,差距很大。

从上面的数据统计来看,高职院校在中文核心期刊上公开发表的论文数量、省级以上科研项目的立项数及专利的申请数等都比较少。究其根本原因是高职院校整体的科研力量薄弱,科研水平较低,这种低水平的科研带来的结果是教师难出高质量的论文或研究成果、难以达到高级别科研项目的立项要求、难以开展社会服务活动,使得科研与教学、社会服务不能真正做到相辅相成,互相促进,对教学质量与社会服务能力的提升具有一定的影响。

二、现代新儒家文化对高职院校科研能力影响分析

从以上的调查结果来看,高职院校的科研能力偏弱,究其原因主要有:高职院校的办学历史;院校管理的制度;上层领导决策的高度;师资队伍建设及教师自身的条件与进修学习等均存在着不足,究其根源,是受儒家文化的影响。

现代新儒家文化是从20世纪“五四”青年运动时期开始发展的,通过弘扬中国传统文化,特别是儒家文化的精华,融合融合西方近代文化精神,以创建中国新文化为目标的一种学术思潮或学术群落,其代表人物主要有梁漱溟、张君励、马一浮、熊十力、冯友兰、贺麟、钱穆。梁漱溟先生在《中国文化要义》中对中国文化作如下定义:“此云中国文化,是说我们自己的文化,以别于外来的文化而言;这亦就是指吾中国人素昔生活所依靠之一切。”国内外学者对儒家思想的定义为中国文化主流与主体,儒家思想是经过孔子集大成而形成的做人、处事、为道的思想,在对国人的教育中有极其大的影响。故高职教育不可避免地受现代新儒家文化影响,对科研能力的影響主要分析如下:

(一)传承文化教育:偏向于本科教育的高职教育体系影响高职的科研产出

高职教育是中国特色的教育产物,在发展过程中主要是沿袭中职时期部分管理理念与制度,但随着高职教育的发展,中职时期的管理理念与模式已经不能适应社会经济的发展,体现不出高职教育的高等性。因此,在高职教育理论尚未成熟,管理体系尚未成形时,高职院校在科研的管理上更多地是借鉴本科院校的管理理念与制度,结合自身的专业特色便形成了高职院校的科研管理体系。这套管理体系对高职院校的教师来说,具有一定的高度,甚至是难以企及的高度。

高职教育作为高等教育的一支,在衡量教育产出、科研成果评定上都采用本科院校的评定规则及机制,由于本身所站的高度不对等,在同一平台上与本科院校进行竞争,其结果是可想而知的,高职院校处于劣势。原因就在于传统的逻辑思维下,本科院校的科研产出质量远比高职院校的要高,以至于在总量一定的情况下,高职院校的科研成果勢必会受本科院校压制,处在高等教育的边缘地带。这种评价规划与制度直接影响教师从事科研的积极性与主动性,迫于无奈选择安于现状,在核心期刊上发表论文、开展深度的社会服务等意愿较低。

(二)家庭伦理文化:“长幼有序、尊卑有别”影响高职院校科研能力的自信心

中国文化的“家庭伦理文化”是最具有中国特色文化之一。在农业社会里一个家庭就是一个经济单位,在生产中直接依靠的是家庭;到工业时期,家庭的关系扩大化为家族。因此,家庭伦理文化在人们的生活中已根深蒂固。

在整个高等教育体系当中,高职院校与本科院校就好似一对兄弟,由于出生偏晚,论资排辈当然排以“小弟”地位。在教育资源定量下,作为“父母”的教育行政主官部门会让“大哥”承当起家庭的“重任”,在资源的分配与资金的配套上给予本科院校更多的支持。同时社会各界自然而然地偏向于这个家庭中“大哥”。然而“小弟”并不能享受“大哥”的特殊照顾,因为他们兄弟之间各自为阵、长幼有序地各凭自己的能力去分食一杯羹。

在高职院校内部好比又一个大家庭,管理领导就是这个家庭的家长,广大的教职工则是这个家庭里的兄弟姐妹。在这个家庭里,所有人有着一致的目标:那就是怎样使这个家的生活越来越好。需要做决策、统筹规划的是家长,而兄弟姐妹们只要做好自己份内的事,大家分工明确,各自履行了自己的义务就行。因此,在学校的事务决策上倾向于中国式“家长”的包办,导致管理上行政权力处于主导地位,注重教育教学工作,而忽视科研的发展。

(三)个体的品格特性:过于“自我”影响高职院校的科研能力提升

高职院校教师的科研水平不高,这是不争的事实。首先是教师的科研基础,大多数教师是本科学历,很少有优良的学术造诣;其次是在工作期间,教师专注于教学,所涉及到的研究也是对教学的一个反思与思考;最后,教师需要职称的评定,为了评定而进行的科研主要是针对学科教学,很少有专业上的研究。正是这个不争的事实让教师对自己的科研水平有着理性的认识,常以自己知道自己有几斤几两来评定自己的能力,因此适中自得,知足长乐云云,固而守旧,无意创新进取。

高职院校管理者谦虚、谨慎,在决策时会对学校的教学与科研产出进行预判,以定位管理方向,结果是在内部管理时注重教师的教学业绩,轻视教师的科研成果。在日常的教学中,在考核教师的业绩时,更多的是以教师的教学成果为作主要指标,科研成果只是作为奖励性指标;对教师的教学进行“三期”检查,而对“科研”的阶段性检查没有过多的要求。这种理性的管理强化了教师无视科研的地位。

社会各界人士的追求利润、产出最大化,在科研的产出上更加追求收益,因此对高职学校的科研能力持怀疑态度,参与高职教育的意愿比较低,对高职院校投入的人力、物力及财力比例偏低,即提供高职院校教师直接参与企业的实践活动机会或重大的学术交流平台也比较少,从而影响教师的自我认同感,不断地否定自己的科研能力、学习能力及创新能力。同时,资金的缺乏及时间的紧迫,很难引进高端的人才来扩充科研队伍。

三、现代新儒家文化对高职院校科研能力的提升研究

从上面的原因分析可以看出,现代新儒家文化对高职院校的科研能力影响甚大。在寻求提升高职院校的科研能力时,应注意到高职教育的中国特色性,更要注意在提升的过程中运用现代儒家文化,在实际的科研研究上与时俱进地结合现代儒家文化进行应用性研究。

(一)构建特色的高职院校科研管理与评价体系

既然是世界教育体系中的一朵奇葩,高职教育中的中国文化特色最为浓厚,如果高职院校有自成一体的科研管理与评价体系,就能更好地促进高职教育的发展。如何构建具有中国特色的高职院校科研管理与评价体系?第一,要有适合院校自身的管理体系。学校根据自身的科研能力及专业特色,制定相关的科研管理办法、考核机制,旨在鼓励教师从事科研活动。第二,要有适合高职院校的科研评价体系。这种评价体系体现的高职院校的科研能力及水平,在资源有限的环境下可以提升高职院校的底气,促进高职教育的良性循环。

(二)采用柔和的中国式管理

故名思议,中国式管理是以中国文化为前提的管理,充分运用“阴中有阳,阳中有阴”的自然规律。

运用中国文化的“修身、养性”之道。中国文化注重个人的修为,只有自己“修身、养性”,方能在专业上有所造诣。第一,以“师徒结对”的方式,让学校内部优秀的科研人员在项目或教学上带动年轻教师,促进年轻教师专业素养和科研能力的提升。第二,开办集中“学习会”——每周举办一次集中学习的研讨会,请校内外专家对各科研项目的选题、申报或内容进行探讨,集思广益,营造学术探究的氛围。第三,开设“名家讲坛”,邀请国内外知名专家学者、科研院所的研究骨干和企业的高技能专家、新产品研发人员到校开讲,讲授如何去做科研——如何做好科研——如何转化科研成果等,并对教师进行具体培训,增强教师科研的自信心。第四,从“课堂”到“企业”,让教师从课堂学科教学转向专业技术的研究,在实践中求解已有问题、重新捕捉并解决新的问题,切实提高教师的科研能力和水平。

运用中国文化的“平家、治国”之道。在中国文化中,国事即为家事,能平天下方能安家。因此,在社会事务中,管理者需做到内省——向里用力来反思自己在管理上的得失。梁公在《中国文化要义》里阐述中国的向里用力人生时说道:米勒利尔著的《社会进化史》,亦说“中国国家就靠千千万万知足安分的人民维持,而欧洲国家没有不是靠武力维持的”。因此,在管理上管理者要站在他人立场上思考问题,以反省在管理过程出现的问题,切实平衡好两种“权力”,使它们具有统一的行使目标,相辅相成,促进科研水平的进步。两种权力中,学术权力地位的高低、作用的大小、发展的好坏,核心基础是学术主体和高职教师专业技术知识和学术能力。因此,平衡好两种“权力”对高职院校的科研发展才有实质性的推动作用。

(三)运用中国文化的“安人”之道

在管理上,中国人习惯于“安人”,在看似松散、没有原则的管理上,高职院校注重的是事情的完成程度而不是结果;注重是情义,而不是方式方法。正是这种管理,使得国人在处理问题更加灵活。如何“安人”?首先,院校院长的学术水平要有高度,并且管理上能随机应变。其次,科研管理人员提升自身的专业水平及创新科研管理理念。管理已不止于管,更注重服务,以服务来推动管理的效率。最后,管理要与时俱进,根据市场的需求做出相应的改变,做好科技“经济人”服务工作。这样的管理不是简单停留在“收发室”的操作员上,而是只针对一些事务性的项目进行信息统计与收集,知道“管什么,怎么管,如何管好”,才能更好地服务于科研。

(四)服务地方经济,传承当地特色文化

高职院校要更多地参与、开展社会服务活动,如在产学研结合上推行“走出去,请进来”的双向合作方式。这种合作方式有效地将教师从讲台理论带到企业实际生产当中,有利于提升教师的研发能力;并且请进来的学科前沿、一线专家能将最新的理论知识或技术理念带到学校,能促进学校高质量师资队伍的建设。如何“走出去,请进来”?一是学校顶层设计要到位。统筹规划,制定“走出去,请进来”管理办法或条例,促使教师能安心走得出去,专家能顺利请得进来。二是学校激励与保障措施要健全。教师走出去的目的是为了提升专业素养,提高科研能力,丰富教学内容,因此学校要能激励教师走出去,走出去过后要有保障,让教师无后顾之忧,潜心学习与创造,促进专业成长。针对请进来的一线专家与高技能人才,设立专项经费,调动其积极性与主动性,为达到长期合作或项目的研发提供资金支持。三是学校考核机制要严谨。每年对走出去的教师进行项目评估,考核其走出去的成果。不能将“走出去”仅仅停留在到企业的挂名实习之上,而是要真正有实践、学习成果(这种成果可以是培训、进修论文或研究报告或合作项目等),对有成果的教师给予相应的奖励,而未出成果的老师则给予相应的惩罚,并与教师的职称评定挂勾。同样,“请进来”不是作场报告或上一堂课,而是请进来后的专家或高技能人才为专业注入新鲜血液,提升专业教师的科研能力,更新教学理念,形成专业上特色内涵。

在传承本地特色文化上,搭建平台,让符合条件的教师参与到本地文化的研究领域,如本地的社会科学界联合会的“智库”及“智囊团”活动,对本地的建设献计献策,充分发挥团体的力量,同时也是对当地文化的一种保护与发扬。

四、结语

通过对浙江省的普通本科院校与高职高专院校的公开发表的论文、省部级以上的立项课题及发明专利的数据统计,说明高职院校的科研现状与水平。高职院校作为具有中国特色的高等教育的一部分,在先天性科研能力较低的情况下,要做好后天性努力以提升科研能力来体现高职教育的“高等性”,并且具有中国特色的“高等性”。因此,从现代新儒家文化的视角来厘清水平较低的主要原因,论述高职院校的科研应该有自成一派的研究、评估体系,在研究领域应注重传承文化与应用性,在具体的问题上应该采用中国式管理。这是个具有独特视角的课题,但如何更深层次地进行剖析与研究,将是下一个课题的研究方向。

参考文献

[1]《中国高教研究》編辑部.2012年全国高等学校教育科研论文统计分析——基于14家高等教育类中文核心期刊的发文统计[J].中国高教研究,2013(4).

[2]《中国高教研究》编辑部.2013年全国高等学校教育科研论文统计分析——基于14家高等教育类中文核心期刊的发文统计[J].中国高教研究,2013(4).

[3]《中国高教研究》编辑部.2014年全国高等学校教育科研论文统计分析——基于17家高等教育类中文核心期刊的发文统计[J].中国高教研究,2015(4).

[4]梁漱溟.中国文化要义[M].上海:人民出版社,2011.

[5]柴文华.现代新儒家文化观研究[M].北京:三联书店,2004.

[6]曾仕强.中国式管理[M].北京:中国社会科学出版社,2006.

[7]罗星海,陈方晔.论高职院校学术权力与行政权力的关系[J].职业技术教育,2014(13).