陈衍赠给钱钟书夫妇的诗

——

寄默存 贤伉俪

陈衍赠给钱钟书夫妇的诗

——

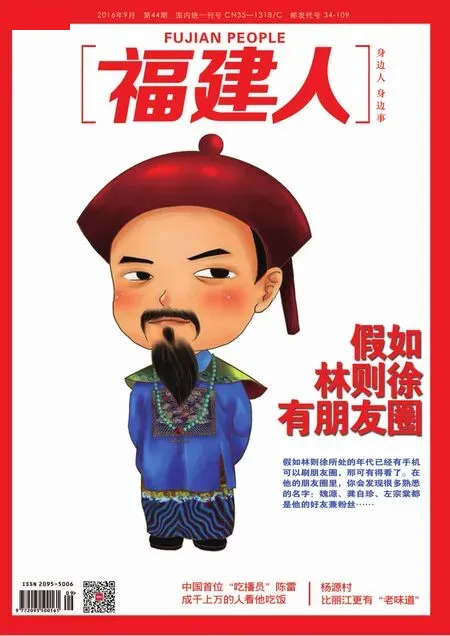

1937年7月,陈衍逝世。钱钟书(左)在海外得到消息后,写下“欷歔惝怳,为诗以哭……”,感念陈衍授业、奖掖之情

寄默存贤伉俪

青眼高歌久,于君慰已奢。

旁行书满腹,同梦笔生花。

对影前身月,双烟一气霞。

乘槎过万里,不是浪浮家。

与钱钟书是忘年交

陈衍与钱钟书有一段故事,这段故事应追溯到钱钟书的父亲钱基博。钱基博是一代国学大师,与陈衍是至交,十分推崇陈衍在诗学方面的造诣。他曾携钱钟书到陈衍家做客,让钱钟书向陈衍学诗。

陈衍看了钱钟书的诗稿后指出:“此乃才子诗也,词采绮丽,但缺少风骨。”他劝导钱钟书不要作那些舞风病鹤、穷愁凄怆的才子短命诗,“为学总须根柢经史,否则道听途说,东涂西抹,必有露马脚狐尾之日”,要在格调上、肌理上多下工夫,“多读书,少作诗,作诗首先要读诗”。

陈衍年长钱钟书50多岁,对这青年才俊尤有“爱才之心”。在《石遗室诗话续编》中,他专门提到钱钟书:“无锡钱子泉基博……哲嗣默存(钱钟书)年方弱冠,精英文,诗文尤斐然可观,家学自有渊源也。”

陈衍还为钱钟书的诗集作序,鼓励他:“以子之强志博览,不亟亟于尽发其覆,性情兴会有不弥广弥永独立自成一家者,吾不信也。”钱钟书从此改弦易辙,诗学更有进境。

1932年除夕,钱钟书到陈衍苏州胭脂桥的家中度岁。那时陈衍已76岁,一老一少促膝对坐,说文谈诗,臧否人物。从国家大事、文坛逸事,到私人生活趣事,谈话中充满两人对学问人生的真知灼见。钱钟书默记陈衍当晚讲话,回去后著录珍藏。

半个多世纪后,杨绛整理出了钱钟书与陈衍的那段除夕夜谈旧稿。钱钟书题写笺注:“绛检得余旧稿,纸已破碎,病中为之粘衬,圆女又钉成此小册子。槐聚记。”在钱钟书、杨绛和钱瑗一家人共同参与下,《石语》一书得以传世。

2010年,陈逸将文儒坊大光里陈衍故居的修复事宜告知杨绛,并希望她为故居题词。杨绛十分谦恭,说“石遗老人的故居能修复是好事儿”,但她是石遗老人的晚辈,年已百岁,字怕也写不好了。

在陈逸再三恳请下,杨绛从北京寄来两本钱钟书编著的《石语》。她在其中一本笺注旁,题写“杨绛曾为此书粘衬”,让陈逸代为赠“三坊七巷”管委会,在陈衍故居收藏展示;另一本则赠给陈逸收藏。

1935年5月,就在钱钟书与杨绛结婚并同赴英国求学前夕,他特地到苏州陈衍的寓庐量堂拜寿。当时陈衍79周岁,按中国人的算法,就是80大寿了。席散告别时,陈衍对钱钟书说:“子将西渡,余欲南归,残年远道,恐此生无复见期”,感伤以后很难有机会与钱钟书相见了。钱钟书则以“金石之坚,松柏之寿”劝慰祝愿陈衍。

当年冬天,陈衍还特地寄诗到英国牛津大学,追忆他们相互青睐、指点文坛的往昔,同时对钱钟书今后的发展寄托了厚望。

1937年7月,陈衍逝世。钱钟书在海外得到消息后,写下“欷歔惝怳,为诗以哭……”,感念陈衍授业、奖掖之情。

钱钟书逝世后,杨绛一直保持着家中的旧样。在他们家客厅兼书房的大房间里,悬挂着一副对联,上书“一双同梦生花笔,九万培风齐斗楂”,这是钱钟书和杨绛新婚燕尔之时,陈衍为他们题写的贺联。

民国时期,陈衍在福州成立诗社,每年正月初七在家中设宴招饮众弟子。时任福建省主席陈仪还盛赞陈家菜较北京谭家菜有过之而无不及

文人相轻,同学也不例外

陈衍、林纾以及郑孝胥是清光绪八年(1882年)的同科举人,按过去的说法,同科即同学,有互相唱和的习惯和相互提携的义务。早年,陈衍与这两位同乡确也相互砥砺,相互赞赏。

有意思的是,这几个福州同乡面上客气有加,私下里也有文人相轻的陋习。林纾对自己的“古文”非常得意,陈衍曾送林纾一副寿联:“讲席推前辈,画师得大年”,却碰了一鼻子灰。林纾认为陈衍夸他的画好,而对他的品行文章,不涉一字,很不高兴。

林纾早年承认自己不会做诗,陈衍《石遗室诗集》卷一《长句一首赠林琴南》记载他:“谓‘将肆力古文词,诗非所长休索和。’”而随着林译的名声大噪,林纾虽然认为自己还是古文成就最高,但觉得诗也不赖。他晚年要刻诗集,在给同乡诗人李宣龚的信里说:“吾诗七律专学东坡、简斋;七绝学白石、石田,参以荆公;五古学韩;其论事之古诗则学杜。惟不长于七古及排律耳。”

钱钟书说:“可见他对自己的诗也颇得意,还表示门路很正、来头很大。”但陈衍始终不买账,在《石遗室诗话》卷三,他夸林纾:“多才艺,能画能诗,能骈体文,能长短句,能译外国小说百十种,自谓古文辞为最。”但他话锋一转,说林纾所撰的主要是题画诗,而且写得很少。

陈宝琛也对汪辟疆说过:“琴南(林纾字)本俗学,所谓中年出家也。”汪辟疆在《光宣以来诗坛旁记》中说,林纾的诗明白晓畅,但失之肤浅。当代出版的多种《清诗选》也都没有选他的诗,可见林纾的诗成就不高,是大家的共识了。

相对于林纾,陈衍与郑孝胥交往的时间更长,相互影响更深。陈衍与郑孝胥同科中举人时相识,此后便开始讨论诗歌,继则共同揭橥“同光派”并互相唱和论诗达40年之久,最后却因政见不合而绝交。

陈衍论诗推“三元”,即唐朝开元、元和及北宋元祐,称“诗莫盛于三元”。而起先郑孝胥论诗推崇的是汉魏六朝,两人“多有不合”,加上年轻气盛,未免争论激烈。

清光绪十一年(1885年),陈衍在家里设帐授徒,这一年,郑孝胥也从金陵(今南京)回到福州。此时郑孝胥诗风已变,极力推崇孟郊、贾岛等人,两人谈诗渐走渐近。

在这期间,他们共同打出了“同光体”旗号。陈衍《石遗室诗话》卷一云:“同光体者,余戏目同、光以来诗人不专宗盛唐者也。”

“同光”的不同意见

“同光派”的名称源于“同光体”,是清末同治、光绪以来提倡宋诗的诗歌流派的总称。以诗风论,论者多把“同光派”分为清苍幽峭、生涩奥衍、清新圆润三派;以地域论,论者把“同光派”分为闽、赣、浙三派。赣派以陈三立为代表,浙派以沈曾植为代表,闽派则以陈宝琛、陈衍、郑孝胥、何振岱、李宣龚等人为代表。

无论在诗歌创作上,还是在诗歌理论上,乃至个人身世际遇和思想分野上,闽派都是较为复杂的一支。这些福州籍文士奉陈宝琛为精神领袖,相互诗酒唱和。

《石语》记载,晚年陈衍与钱钟书谈到郑孝胥时,是这样评价的:“郑苏戡诗专作高腔,然有顿挫故佳。而亦少变化,更喜作宗社党语,极可厌。”陈衍夸郑孝胥的诗有抑扬顿挫的一面,但显然不喜欢他唱高调。这与郑孝胥说一套、做一套有关——当时郑孝胥已做了伪满洲国总理,当了汉奸。

陈衍接着说郑孝胥:“近来行为益复丧心病狂,余与绝交久矣。”说到这还不解气,他还向钱钟书说了郑孝胥的一些私生活丑事:“清季国事日非,苏戡中宵即起,托词锻炼筋骨,备万一起用上阵,实就其妾宿也。为其妻所破,诟谇之声,闻于户外。苏戡大言欺世,家之不齐,安能救国乎?”

陈衍以“同光派”代表诗人和理论家自居。1912年12月开始,《石遗室诗话》在梁启超主办的《庸言》半月刊连载,风行海内,后生奉为准则。得知陈衍在续辑诗话后,当时的诗人“争欲得其一言为荣,于是投诗乞品题者无虚日”。陈衍俨然成为一代诗宗了。

《石遗室诗话续编》刊行后,陈衍告诉友人:“海内诗人寄刻之集,已阅过者殆满间一屋,而架上案头,有已选佳句不及收入者,尚不可胜计。”

但当时也有人不以为然,汪辟疆作《光宣诗坛点将录》,仅把陈衍列为“地魁星神机军师朱武”的位置,这是72地煞的首位,没有将其选入36天罡。汪辟疆还附了评语说:“中年以诗名,顾非甚工。至说诗,则居然广大教主矣。朱武在山寨中,虽无十分本事,却精通阵法,广有谋略。”很显然,汪辟疆对陈衍的诗歌评价不高,对他的学问诗论尚有赞许。

对此,陈衍“颇不悦”。钱钟书也很为他抱不平,在《论师友诗绝句》之一写道:“诗中疏凿别清浑,瘦硬通神骨可扪。其雨及时风肆好,匹园广大接随园。”钱钟书对汪辟疆把陈三立列为天罡第一及时雨宋江的座次,而把同为“同光体”诗人重要代表的陈衍列为地煞第一神机军师朱武的位置表示难以赞同,他认为陈衍的诗歌清疏硬朗,十分可观,诗论更是连接袁枚成为清代又一大家了。

(本刊综合整理)

陈衍书法作品