基于特征物质含量变化的普洱茶膏加工工艺优化

潘 斐,刘通讯

(华南理工大学食品科学与工程学院,广东广州 510640)

基于特征物质含量变化的普洱茶膏加工工艺优化

潘斐,刘通讯*

(华南理工大学食品科学与工程学院,广东广州 510640)

本研究应用正交实验以茶膏中特征物质含量及感官评价为依据,对普洱生茶膏加工工艺进行优化,并探究了普洱茶膏浓缩过程中特征成分的变化。优化的普洱茶膏加工条件:茶水比为1∶20,浸提温度为80 ℃,浸提时间为35 min,浓缩温度为100 ℃,此条件下普洱茶膏中特征物质综合含量最高,感官评价得分也相对较高。在普洱茶膏加工的浓缩过程中,茶多酚、氨基酸含量下降,茶黄素、茶红素含量先升后降,茶褐素则不断累积。本研究制得的茶膏感官评价得分和特征物质含量都高于市售茶膏,优化工艺合理、可行,为普洱茶膏加工提供技术参考。

普洱,茶膏,加工,浸提,浓缩

茶膏是世界上第一款速溶茶,它是由茶中精华浓缩而成[1]。现代科学证明,普洱茶膏具有解酒护肝,抗癌抗衰,预防心脑血管类疾病等功效[2-3]。同普洱茶相比,普洱茶膏口感温和厚重,保健功能更显著,冲泡更方便卫生,恰好满足现代人对健康的需求[4]。同普洱茶粉相比,普洱茶膏的冲泡过程更具观赏性、艺术性,且茶膏含一定量水分,在储存过程中能不断陈化,若控制好条件,茶膏将不断向品质更优的方向转化。目前国内外关于普洱茶膏的研究非常少,且多集中在对其得率的研究[2,5-6],有关茶膏中特征成分及其转化的研究几乎空白。

普洱茶膏是通过浸提、过滤、浓缩及干燥等工序加工而成的一种固体速溶茶,其品质优劣取决于各工序技术参数及这一系列工序的优化组合。本文通过研究不同工艺条件对普洱茶膏呈味物质含量及感官特性的影响,探索普洱茶膏加工的最优工艺参数,能为普洱茶膏加工提供技术参考,为制定普洱茶膏标准提供理论依据,并能更好地保护中国传统工艺,传承中华文化。

1 材料与方法

1.1材料与仪器

大叶种晒青毛茶云南腾冲,2011年。

ESJ200-4电子分析天平上海精科电子有限公司;UV752N型分光光度计上海棱光技术有限公司;富华420型三用水箱金坛市富华仪器有限公司;DHG90A 电热恒温鼓风干燥箱上海索普仪器有限公司;循环水式真空泵巩义市予华仪器有限责任公司。

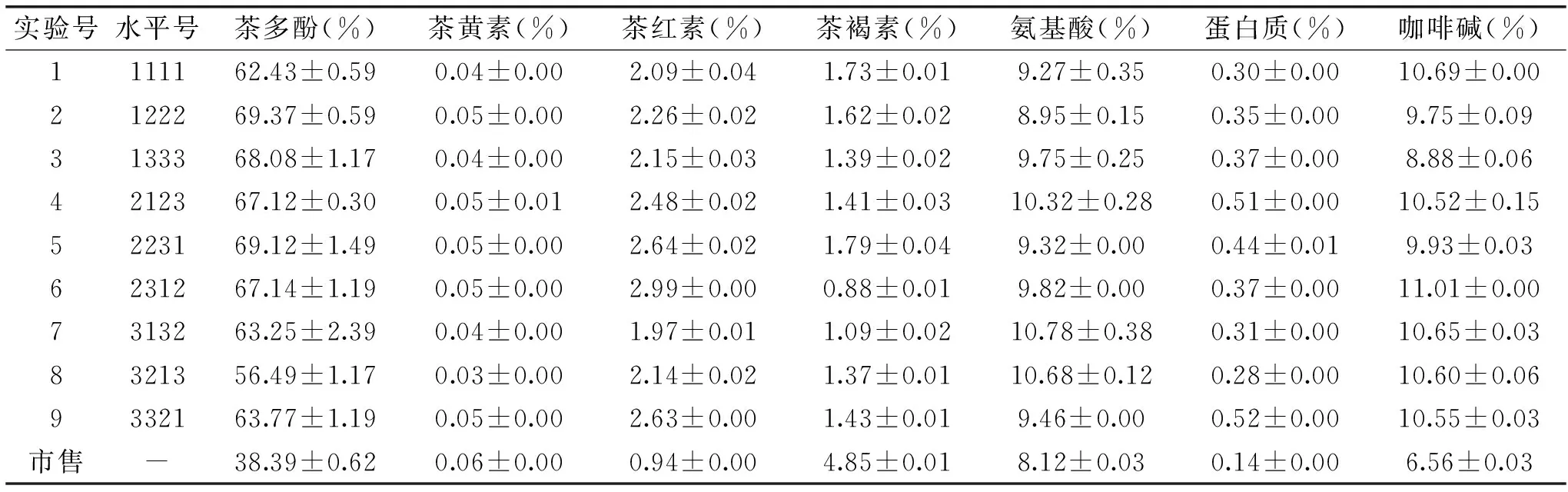

表2 正交实验结果

1.2实验方法

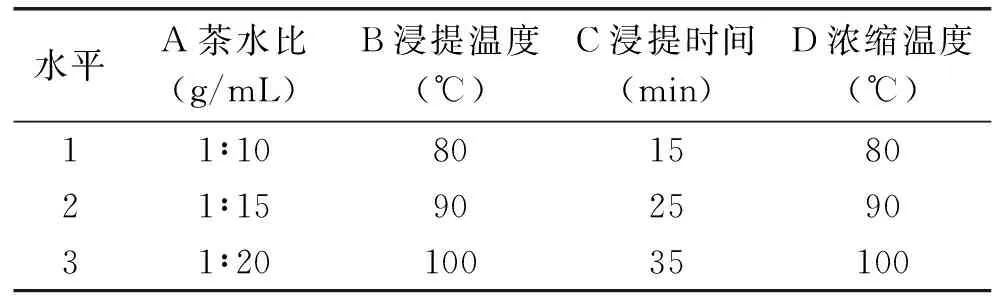

1.2.1实验设计根据已有资料及实际情况[2,5-6],进行四因素(料液比,浸提时间,浸提温度,浓缩温度)三水平正交实验,正交表设计如表1。

表1 四因素三水平正交表

1.2.2茶膏制作工艺流程150 g普洱生茶及蒸馏水→水浴浸提→100 μm滤布过滤→80 μm滤布过滤→水浴浓缩→40 ℃干燥→茶膏[7]

1.2.3理化成分分析方法茶多酚含量测定:GB/T 8313-2008;咖啡碱含量测定:GB/T 8312-2013;茶色素总量测定:比色系统分析法[8];游离氨基酸总量测定:GB/T 8314-2013;可溶性蛋白质总量测定:Folin-酚试剂法。

1.2.4感官评价方法评分采用百分制[9],以市面上一级普洱茶作为对照样(100分),茶膏外形10分、汤色20分、香气35分、滋味35分,由专业评茶师进行密码感官审评打分,并根据品质特性给予相应的评语,评茶术语参照DB 53/T 103-2006《普洱茶》、GB/T 14487-2008《茶叶感官审评术语》。

1.2.5浓缩转化率计算方法在浓缩开始前和浓缩结束后分别对茶多酚、氨基酸及茶色素的含量进行测定,各物质浓缩转化率计算方法如下:

浓缩转化率(%)=(浓缩前物质含量-浓缩后物质含量)÷浓缩前物质含量×100

1.3数据统计与分析

实验数据以平均值±标准差(x±s)表示,采用origin9.0软件作图,数据分析处理采用SPSS 20.0和Microsoft excel 2010软件,测定重复三次。

2 结果与分析

2.1正交实验结果

茶多酚是一类含儿茶素、黄酮、黄酮醇、花色素、酚酸、缩酚酸等物质的混合物[10],能给茶汤带来醇和、收敛性较强的口感,还具有降压、抗氧化、抗动脉粥样硬化等保健功效[11];咖啡碱具有苦味,能消除疲劳,减轻酒精、烟碱等的毒害作用;氨基酸能赋予茶汤鲜爽的口感,同时还有提高记忆力和镇静等作用;茶色素具有抗衰、抗癌、预防性血管疾病等多重功效,其中的茶黄素更是被称为茶中“软黄金”[12-13]。在本实验所用的普洱生茶原料中,茶多酚、咖啡碱、氨基酸含量约为26.37%、2.16%及2.04%。由表2可知,茶多酚、咖啡碱、氨基酸是普洱生茶膏中含量最高的三种物质,分别占比例约65.2%,10.3%及9.8%(表中各组平均值),由此可见,普洱茶膏中各特征成分含量远远高于普洱茶,这一特点也是普洱茶膏保健功效优于普洱茶的原因之一。

普洱茶膏的涩、苦、鲜、甜、酸、咸六大滋味与其中存在化学成分密切相关,优质的普洱茶膏必然是这些成分以最优比例配合的结果[14]。对所有茶膏样品及市售茶膏进行感官分析,结果见表3。对表2及表3进行方差分析,结果见表4。

表3 正交实验茶膏感官分析

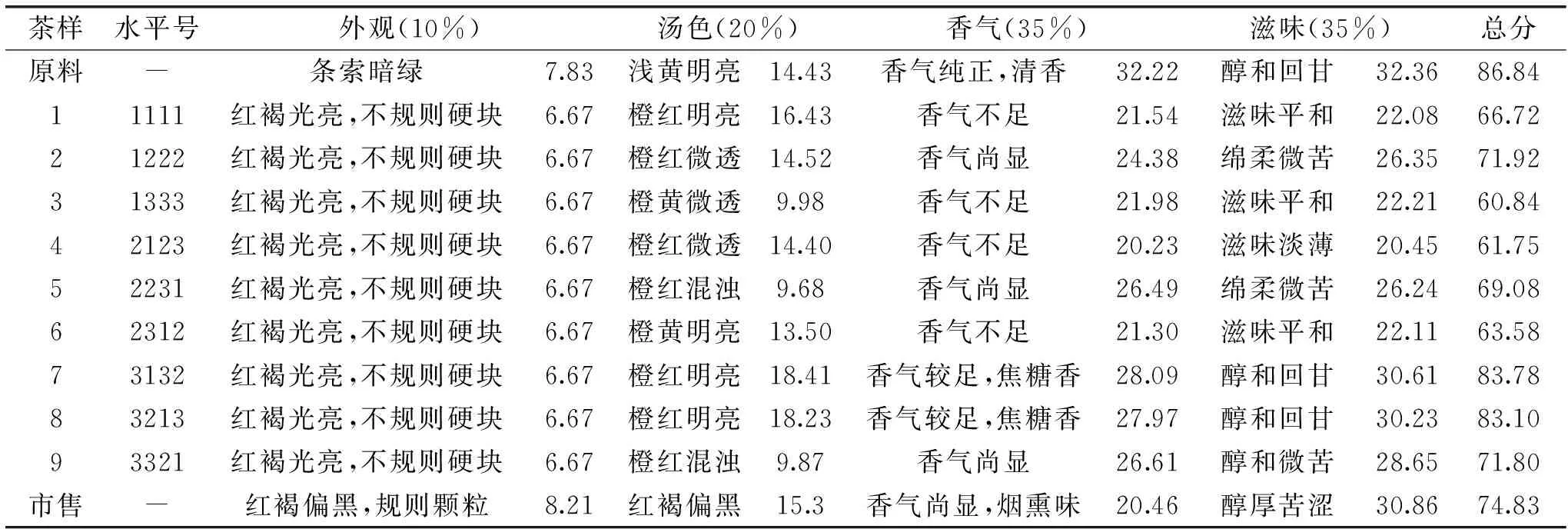

表4 工艺组合与影响因素的主次关系

注:*.差异显著(p<0.05);**.差异极显著(p<0.01)。

表5 普洱茶膏浓缩过程中主要成分的转化率范围

注:茶水比不同导致浓缩时间不同,本实验每个浓缩温度对应3个不同茶水比,故得出的是转化率范围。正值表示增长率,负值表示减少率。2.1.1茶水比对普洱茶膏中特征物质的影响植物功能成分浸提过程是溶质从植物内部向溶液扩散的两相间传质过程,茶水比的增加可以增强溶质从植物内部向溶液扩散的动力[15]。由表4可知,茶水比(A)是影响绝大多数理化成分含量的最重要因素,因此,茶水比是影响茶膏浸提效率的最重要的因素。在A3水平下,氨基酸,咖啡碱含量最高,且茶多酚的A2,A3水平较接近,说明在这一水平下,浸提效率最高,提取出的有效成分更接近原茶的中各物质含量。从表3中可以看到,与其他实验组得分相比较,7号,8号,9号的感官评价得分均相对较高,且从口感上来说,这三组层次感较丰富,而其他组滋味相对较单一。综合分析,选定A3(1∶20)水平为最优茶水比。

2.1.2浸提温度对普洱茶膏中特征物质的影响由表4可知,对浸提效率影响次重要因素是浸提温度(B),在B3水平下,茶多酚、茶黄素、茶红素、蛋白质含量最高,这是因为在高温下,苦涩的酯型儿茶素更易溶出[16],这对茶汤滋味的影响是不利的,分子量较大的蛋白质等在高温下也更易溶出,这些大分子与咖啡碱等反应形成沉淀,易造成茶汤浑浊。在B1水平下,氨基酸、咖啡碱含量最高,且B1、B2水平下感官评分得分相近,从各项指标浸提效率、能耗等因素综合考虑,选定B1(80 ℃)为最优水平。

2.1.3浸提时间对普洱茶膏中特征物质的影响对浸提效率影响最小的因素是浸提时间(C)。由表2可知,蛋白质和咖啡碱在C3水平含量相对较低,这可能是由于随着浸提时间的延长,蛋白质和咖啡碱能与茶多酚等形成不溶的大分子络合物[17],造成含量有所下降。在这一水平下,茶多酚和氨基酸含量最高,且蛋白质、咖啡碱与茶多酚在这一水平下逐渐形成大分子沉淀,这些沉淀在浸提之后过滤除去,这有利于减少浓缩过程中形成对茶膏品质有不利影响的沉淀,所以选定C3(35 min)为最优水平。

2.1.4浓缩温度对普洱茶膏中特征物质的影响表5表示了浓缩时普洱茶膏中主要成分的转化率范围。可以看出,当浓缩温度为100 ℃时,茶多酚含量减幅最大,茶色素含量增幅最大,而氨基酸含量减幅最小;当浓缩温度为80 ℃时,茶多酚,茶色素含量增幅相对较小,而氨基酸减幅相对较大。浓缩温度为100 ℃时,所需时间在1 h左右,而浓缩温度为80 ℃时,所需时间超过2.5 h。实验表明,高温短时更有利于普洱茶膏向更优的品质转化,这可能是由于长时浓缩使副反应增加,氨基酸、茶色素等含量逐渐下降,综合分析选定D3(100 ℃)为最优浓缩温度。

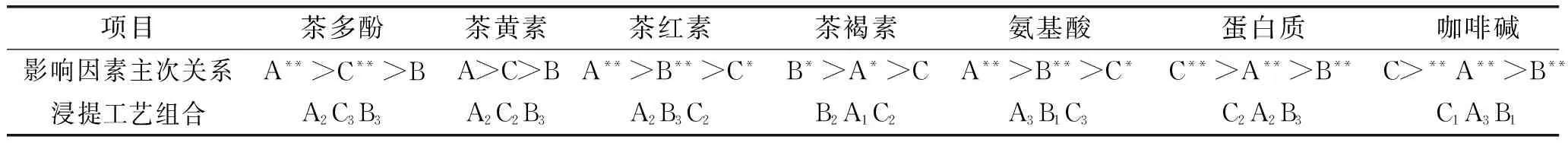

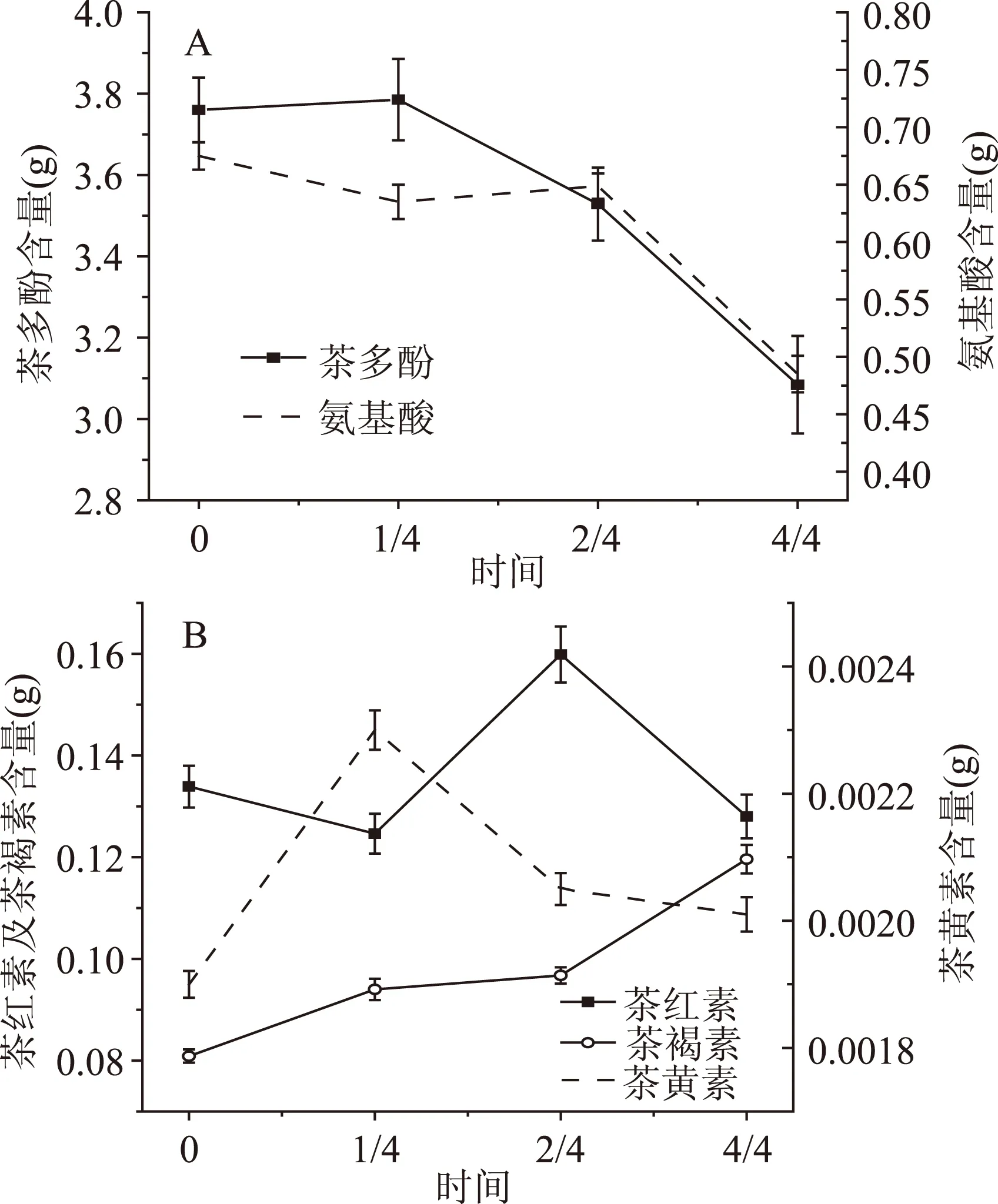

本文还对浓缩过程中茶多酚等特征物质的变化进行了研究,以浓缩总时间的1/4为间隔,在9组实验浓缩过程中分别进行4次取样,结果表明,9组实验浓缩过程中各物质含量变化规律基本一致,对9组实验浓缩过程中主要化学成分含量做均一化处理,处理结果见图1。

图1 普洱茶膏浓缩过程中主要化学成分变化Fig.1 Changes of major chemical components during concentration of Pu-erh tea cream

在高温湿热作用下,儿茶素等物质能发生非酶促氧化生成茶黄素、茶红素,并进一步氧化聚合生成茶褐素,在这一过程中,可溶性糖、氨基酸等物质不仅自身会发生氧化反应,也会和儿茶素氧化产物发生化合反应。普洱茶的渥堆发酵主要就是通过加快儿茶素等的氧化作用使茶叶陈化速度加快,茶汤滋味由苦涩变得醇和,达到普洱茶品质上升的效果[18-20]。

由图1可知,浓缩过程中,由于高温湿热作用,茶多酚、氨基酸不断被氧化,其含量呈下降趋势;儿茶素的氧化产物茶黄素、茶红素含量先上升后下降,而茶褐素含量呈上升趋势。可以看出,在普洱茶膏加工的浓缩过程中,茶多酚的氧化作用占主导地位,因此,控制浓缩时的氧化反应进程至关重要。普洱生茶因茶多酚含量高有较苦涩滋味,浓缩过程中对茶多酚进行合适的氧化使刺激性较强的茶多酚、茶黄素减少,刺激性较弱的茶红素增多,有利于改善普洱生茶膏的口感。

2.2市售茶膏与实验茶膏的比较

由表2及表3可知,市售茶膏的茶多酚、氨基酸、咖啡碱、茶红素含量都低于实验组茶膏,其茶黄素含量与实验组相近,而茶褐素含量远远高于实验组茶膏。在感官特性上,市售茶膏外形规则,汤色红褐偏黑,滋味醇厚但苦涩,有烟熏味,这可能与加工过程中采取了过高的温度有关,而实验组的7号、8号滋味醇和回甘,且香气较足,有茶膏特有的焦糖香。由以上分析可知,实验所制得的普洱茶膏中有效成分高于市售茶膏,若采取最优工艺组合,其感官特性可远远优于市售茶膏。

3 结论

茶膏中特征成分的含量受多重因素影响,不同物质在不同条件下含量不同,在茶水比为1∶20,浸提温度为80 ℃,浸提时间为35 min,浓缩温度为100 ℃的条件下,普洱茶膏中茶多酚、氨基酸等特征物质含量高,感官评价得分高,为加工最优条件。茶膏在浓缩过程中,发生了类似渥堆发酵的氧化反应,茶多酚、氨基酸含量逐渐减少,茶黄素、茶红素含量先增加再减少,茶褐素在这个过程中则不断累积。

目前关于普洱茶膏工艺的研究大多只以得率为

依据选择工艺条件,本研究以茶膏中特征物质含量及感官评价得分为筛选依据,制得茶膏的感官评价得分和特征物质含量都高于市售茶膏,优化工艺合理、可行,为普洱茶膏加工提供技术参考。

[1]赵龙飞,周红杰,安文杰. 云南普洱茶保健功效的研究[J]. 食品研究与开发,2005,02:114-118.

[2]陈继伟,何昆萍. 普洱茶茶膏传统制作工艺探讨[J]. 茶叶科学技术,2009,03:39-41.

[3]方祥,李斌,陈栋,等. 普洱茶功效成分及其品质形成机理研究进展[J]. 食品工业科技,2008,06:313-316.

[4]杨柳,龚加顺,曾纤纤. 普洱茶生茶茶膏与市售生茶茶膏的主要成分分析[J]. 食品工业科技,2012,12:90-92.

[5]伍岗,张艳梅,韩丽,等. 热回流提取法生产普洱茶膏工艺研究[J]. 西南农业学报,2010,06:2174-2176.

[6]熊昌云,彭远菊,王兴华. 响应面法优化普洱茶膏的制作工艺[J]. 安徽农业科学,2012,28:13983-13984.

[7]陈杰. 普洱茶膏—一种被遗忘的养生文化[M]. 昆明:云南科技出版社,2009:120.

[8]黄意欢. 茶学实验技术[M]. 北京:中国农业出版社,1997:126-127.

[9]Liang Yuerong,LU Jianliang,Zhang Lingyun,et al. Estimation of black tea quality by analysis of chemical composition and color difference of tea infusion[J]. Food Chemistry,2003,80(2):283-290.

[10]顾谦,陆锦时,叶宝存. 茶叶化学[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,2005.

[11]R Jayabalan,S Marimuthu,K Swaminathan. Changes in content of organic acids and tea polyphenols during kombucha tea fermentation[J]. Food Chemistry,2007,392-398.

[12]杨巍. 普洱茶滋味成分及其与品质的关系[J]. 亚热带农业研究,2007,83(3):225-229.

[13]陈宗道,包先进,王碧芹. 咖啡碱的味觉特性[J]. 食品科学,1992(1):1-2.

[14]贺玮,胡小松,赵镭,等. 电子舌技术在普洱散茶等级评价中的应用[J]. 食品工业科技,2009,11:125-127.

[15]束鲁燕. 茶多酚及其主要组分浸提动力学研究[D]. 杭州:浙江大学,2011.

[16]李洁. 白茶饮料加工中浸提工艺技术的研究[D]. 福州:福建农林大学,2012.

[17]范金波,周素珍,郑立红,等. 果蔬中酚类成分及其与蛋白质相互作用的研究进展[J]. 食品工业科技,2013,19:352-357.

[18]Youngmok Kim,Kevin L. Goodner,Jong-Dae Park,et al. Changes in antioxidant phytochemicals and volatile composition of Camellia sinensis by oxidation during tea fermentation[J]. Food Chemistry,2011,1331-1342.

[19]谭梦珠,刘通讯. 不同碳/氮复配对普洱茶的渥堆过程及其品质的影响[J]. 食品工业科技,2014,24:190-193.

[20]李连喜. 不同制法普洱茶茶褐素及其在贮存中变化的研究[D]. 重庆:西南大学,2005.

Optimization of process technology of Pu-erh tea cream based on the changes of major chemical components

PAN Fei,LIU Tong-xun*

(College of Food Science and Technology,South China University of Technology,Guangzhou 510640,China)

In this study,the process technology of Pu-erh tea cream was optimized by orthogonal test based on contents of characteristic chemical components in tea cream and its sensory feature,changes of major chemical components during concentration were also studied. Its optimum process technology conditions were as follow:the ratio of water to raw material 1∶20(g/mL),extraction temperature 80 ℃,extraction time of 35 mins and concentration temperature 100 ℃. Under these conditions,general extraction efficiency of all chemical components in Pu-erh tea cream was the highest and sensory evaluation was relatively high. During concentration of Pu-erh tea cream,content of tea polyphenols and amino acids were decreased,and that of theaflavins and thearubigins were increased firstly then decreased while content of theabrownins kept increasing constantly. Compared with commercial Pu-erh tea cream,tea cream made in this study had higher sensory evaluation score and more characteristic chemical components. The optimization of Pu-erh tea cream process technology was reasonable and feasible which can provide technical reference for Pu-erh tea cream manufacturing.

Pu-erh;tea cream;process;extraction;concentration

2016-03-14

潘斐(1991-),女,在读硕士研究生,研究方向:粮食、油脂及植物蛋白工程,E-mail:sanflower_fei@outlook.com。

刘通讯(1965-),男,博士,副教授,研究方向:粮食、油脂及植物蛋白工程,E-mail:txliu@scut.edu.cn。

TS272.5

B

1002-0306(2016)17-0253-04

10.13386/j.issn1002-0306.2016.17.041