家园共育教育模式的建构与实践

■陈 蔷

家园共育教育模式的建构与实践

■陈 蔷

陈蔷,天津市和平区第五幼儿园副园长,高级教师,天津市中小学“未来教育家奠基工程”学员,获得天津市五一劳动奖章,天津市优秀教师、基础教育改革积极分子等荣誉称号;多次参加国家、市级玩教具制作及市、区级优秀教育活动评比,获得一、二等奖;独立承担多项市、区级课题,研究成果获奖,撰写数十篇研究论文获奖并发表。

有学者说:“办好每一所学校,使每一所学校各具特色,这是教育发展的需要,是培养多元化人才的需要。”学校“特色”不是自己标榜的,应该是在长期的教育实践中,不断探索、点滴积累、反复验证逐步形成的。天津市和平区第五幼儿园自2001年开始进行家园共育实践探索,解决家、园教育脱钩,缺乏教育的一致性、连贯性等实际问题,取得了很大成效,逐步在办学实践中探索出具有本园特色的家园共育教育模式。

一、家园共育教育模式的内涵及其框架

在十几年的实践研究中,通过不断转变观念,和平区第五幼儿园从改变幼儿园与家庭之间教育与被教育的旧有关系入手,以“家园共育,为幼儿一生幸福奠基”为宗旨,形成了家园合作共育的新型伙伴关系,逐步凝练“家园共育,共同成长”的办园特色。作为教学园长,笔者带领教师团队从多角度研究家园共育的有效策略与方法,不仅促进了幼儿身心和谐发展,同时,也促进了教师、家长、园所的共同成长,幼儿园的整体教育风貌发生了巨大变化,形成了家园共育教育模式,推动了园所的特色发展。

1.家园共育教育模式的内涵。

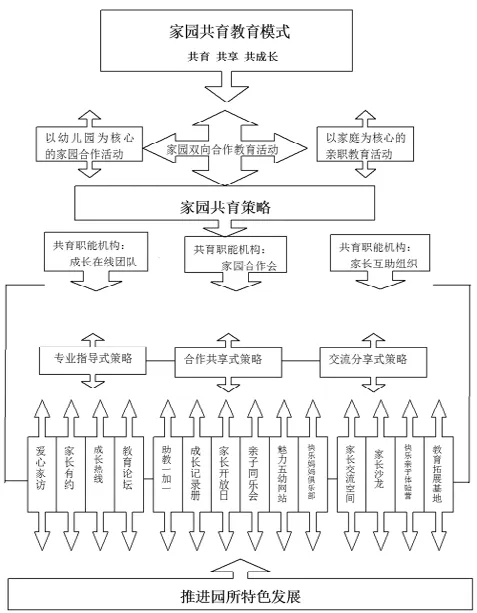

家园共育教育模式是指幼儿园和家庭都把自己当作促进幼儿发展的主体,形成合作伙伴关系,家园双方积极主动地相互沟通、相互配合、相互支持,共同承担教育责任,通过幼儿园与家庭的双向互动,形成有利于幼儿发展的、一致性的良好教育氛围,达到促进幼儿身心和谐发展的教育目的。在家园共育教育模式的实践探索中,我们尝试在“共”字上下工夫,探索实现“共育”“共享”“共成长”逐层递进的目标,形成家园合作共同体,促进幼儿、教师、家长、园所的共同成长。

2.家园共育教育模式的框架。

在研究过程中,我们始终围绕目标,从三个角度开展家园共育活动:一是以幼儿园为核心的家园合作活动,目的是增强教师的合作意识,分享科学的教育方法;二是以家庭为核心的亲职教育活动,目的是帮助家长形成主人翁意识,分享育儿经验;三是家园双向合作教育活动,目的是建立家园共育的合作伙伴关系,形成教育合力。

在具体操作中形成了三大策略及三大组织职能机构,有计划、有目的地开展丰富多彩的家园共育活动,实现共育、共享、共成长的目标,逐步形成办园特色。家园共育教育模式的框架详见图一。

二、家园共育教育模式的操作策略

结合理论研究和幼儿园办学实践,家园共育教育模式的操作策略主要有三个:

1.专业指导式策略。

图一 家园共育教育模式框架示意图

专业指导式策略是指在以幼儿园为核心开展的家园共育活动中,主要由承担着调研、指导、答疑等职能的“成长在线”团队发起和组织活动,团队成员由幼儿园聘请的专家、有经验的骨干教师及有专业特长的家长组成,通过爱心家访、家长有约、成长在线、教育论坛等途径,有针对性地为家长提供专业指导。

如,“成长在线”活动,团队利用幼儿园网络全覆盖的优势,及时进行在线答疑、微信回复,帮助家长解决育儿中的热点、难点甚至突发问题。为确保交流既快捷又专业,幼儿园制定了《家园共育网络互动制度》,并针对家长育儿中的共性问题,组织团队成员与家长进行面对面沟通,实现教育指导零距离。

2.合作共享式策略。

合作共享式策略在幼儿园、家庭双向开展的共育活动中,由“家园合作会”发起和组织活动,并承担着组织活动、信息传递、教育研究等职能。家园合作会由家长推举出的家园活动积极分子和各班教学组长组成,通过“助教一加一”、成长记录册、家长开放日、快乐妈妈俱乐部、魅力五幼网站等途径,营造平等、尊重的氛围,相互交流、共同研究,达成教育的一致性、连贯性,形成教育研究共同体。

如,我园的“助教一加一”活动,是在原有家长资源库的基础上不断拓展,吸收了家长的同事、朋友、亲属加入其中,为家长助教活动注入了活力,使幼儿参与的积极性更高。我们利用资源库信息,聘请有专业特长的家长做健康顾问、文学顾问等,使他们参与到教育研究中来,在思维碰撞中达成家园教育观念的一致性。

3.交流分享式策略。

交流分享式策略在以家长为核心开展的家园共育活动中,由“家长互助组织”发起和组织活动,承担着调查、服务、宣传等职能。家长互助组织是由热心家长组成的,负责调查家长的需求,通过家长交流空间、家长沙龙、快乐亲子体验营、教育拓展基地等途径,为家长提供相互学习、分享育儿策略的平台。

如,在家长互助组织发起的“快乐亲子体验营”活动中,走出幼儿园,走进社区和家庭,分享社会多元文化。他们定期开展郊游、参观等活动。亲子体验营已经成为家长间学习、交流的平台,有利于亲子释放亲情、幼儿游戏交往,从而扩展了教育的空间。

三、家园共育教育模式的成效

通过家园合作教育模式的研究,使我园教师实施家园合作的意识不断增强,不断地总结推广家园合作的策略方法。随着家园共育职能机构的建立,我们制定和完善了“家园合作共育制度”“爱心家访制度”等家园共育“十六制”。优质的教育和“家园共育,共同成长”的办园特色得到了家长和社会的普遍认可。

一方面,家长参与、合作的愿望与热情不断高涨,以多种形式和途径充实了幼儿园的师资力量,甚至在一定程度上弥补了幼儿园师资和教育的不足。同时,家长也在家园共育教育模式中获益良多,家庭教育水平得到了提升。另一方面,在家园合作共育良好氛围中,家长、教师、幼儿园以及幼儿各个主体有机互动,在共育、共享、共成长的教育目标指导下,有效地促进了幼儿身心和谐健康发展。今后,我园将进一步依托家园共育教育模式的构建,着力打造“家园共育,共同成长”课程,为园所特色可持续发展蓄力。

专家评述:

一般而言,学前教育指的是对3~6周岁的儿童实施的保育和教育。在这个年龄阶段儿童要健康成长,需要来自教师、家长及社会等各方面的精心呵护。由此来看,家园共育是学前教育的本质所要求的。围绕家园共育,陈蔷老师进行了富有成效的实践和研究。

陈老师认为,理想的学前教育是家庭和幼儿园共同作用的结果。自2001年至今,她持之以恒地围绕家园共育进行探索,在十多年的实践和研究中,她带领团队通过不断转变观念,从改变幼儿园与家庭之间教育与被教育的旧有关系入手,以幼儿园、家庭双方参与幼儿教育过程的共育模式为载体,逐步构建了家与园合作共育的新型伙伴关系。其所构建的家园共育教育模式,在理念、策略及方法等方面都具有一定的创新性;而且,该教育模式促进了幼儿身心和谐发展,促进了教师、家长的成长,推动了幼儿园的特色发展。

陈老师的实践与研究为其他幼儿园开展家园共育提供了可资借鉴的案例。(天津市教育科学研究院研究员胡振京)