论辩护律师与被告人审前全面核实证据的正当性

孔令勇

(北京大学 法学院,北京 100871)

论辩护律师与被告人审前全面核实证据的正当性

孔令勇

(北京大学 法学院,北京 100871)

自2012年《刑事诉讼法》规定审查起诉阶段辩护律师可同被告人核实证据以来,理论界与实务界围绕核实证据范围问题展开了争论。在狭义理解核实证据目的的基础上,核实证据范围限制论者主张限制核实证据的种类、预先审查核实证据的范围、阅卷权应当专属于辩护律师。但是,从立法理由中所展现的保障被告人的有效质证、维持律师与被告人“核实证据”的基本构造、有效准备辩护的角度分析,被告人应当通过核实证据进行全面阅卷,辩护律师与被告人全面核实证据因而具有正当性。

辩护律师;核实证据;被告人阅卷权;限制核实;全面核实

一、问题的提出

司法实务中,律师能否在审查起诉阶段向被告人核实证据这一问题产生已久。我国1979年《刑事诉讼法》、1996年《刑事诉讼法》与2007年《律师法》对此问题均无明确规定。在将“法无规定不可为”任意套用至非行政司法人员的司法惯性之下,律师在审查起诉阶段与被告人核实证据的问题可用“禁止论”概括。这种局面在2012年《刑事诉讼法》(以下简称2012《刑事诉讼法》)颁行后出现嬗变。在立法层面,辩护律师在审查起诉阶段与被告人核实证据的规定已经出现原则性框架。2012《刑事诉讼法》第37条第4款规定:“辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。”据此规定,律师可以在审查起诉阶段及后续的会见过程中与被告人核实证据。在理论层面,律师审前核实证据的正当性却争议明显,近期争议的焦点集中在核实证据的范围之上。实务界人士直截了当地指出:“律师向犯罪嫌疑人核实证据的范围大小,直接影响这项规定的落实和诉讼程序的进展”。[1]为何核实证据的范围问题“兹事体大”?[2]究其原因,审查起诉阶段律师核实证据的范围与被告人审前可以接触的案卷范围完全对应,被告人的阅卷范围能够影响辩护策略的制定,也足以影响刑事诉讼程序的运行。

围绕审查起诉阶段核实证据范围这一焦点问题,理论界与实务界形成了不同的观点。有的观点认为,律师向被告人核实证据实则是维护被告人的庭前阅卷权,“辩护律师在会见时既可以将自己存有疑义的证据材料提交被告人查阅,也可以应被告人的请求,将其他证据材料展示给被告人”,[3]此可谓被告人全面阅卷“提倡论”。有的观点并不认同核实证据与被告人阅卷权相对应这一主张,认为核实证据的范围不能由被告人自主决定,而应当限定于“涉及犯罪嫌疑人、被告人的物证、书证等客观性证据”。[1]更有观点甚至对这一范围进一步限缩,主张“除有罪的实物证据律师可以告诉犯罪嫌疑人、被告人外,其他的证据即言词证据和无罪的实物证据都不能告诉”。[4]这两种观点可谓核实证据范围的“限制论”。另外,还有观点主张不应采取证据类别的方式对核实证据的范围进行限制,而应让辩护律师在核实证据时“遵守‘存疑核实’的原则,涉密信息应排除在核实对象之外,且应以口头交流的核实方式为主”。[5]实际上,这种观点同样主张对核实证据的范围进行限制。

那么,这些主张限制核实证据范围的观点是否合理?辩护律师与被告人全面核实证据是否具有正当性?立法对此问题的态度究竟为何?法理依据又是什么?本文试图就这些问题发表管见,以求教于同仁。

二、限制核实证据范围的非理性

核实证据范围限制论是一种认同律师在审查起诉阶段与被告人核实证据的必要性,但又认为应当对被核实的证据或者2012《刑事诉讼法》第37条第4款中“有关证据”的范围进行限制的理论。在2012《刑事诉讼法》颁行之前,由于核实证据的行为尚不具备法定正当性,自然无需通过“方法”或者“理论”解决审前核实证据的范围问题。但随着2012《刑事诉讼法》的颁行,特别是第37条第4款引发争论之后,众多学者尤其是司法实务界学者针对限制核实证据范围的问题发表了很多代表性的观点。笔者认为,这些观点存在如下非理性之处。

(一) 狭义理解核实证据的目的

有观点认为,审查起诉阶段律师核实证据的范围应在控制犯罪与保障人权之间保持平衡,“在追求最大限度地保障人权,避免冤枉无辜的同时,还应当充分考虑控制犯罪的能力和需要”“如果打破了控制犯罪与保障人权的平衡,二者目的都将难以实现”。[1]这种观点的言下之意是,如果按照“被告人阅卷权论”设计核实证据的范围,势必打破两种诉讼目的的平衡,将不利甚至严重影响犯罪控制这一诉讼目的,因而需要对核实证据的范围进行限制。

从衡平诉讼目的之角度分析,这种观点的出发点并没有问题。帕克在上世纪60年代提出的植根于美国刑事诉讼体制中的“犯罪控制”与“正当程序”两种模式是对刑事诉讼价值或目的理论展开清理的起点,但他并未主张诉讼目的的一元化,而是讲求两者之间的平衡。在我国,这种目的观一般外化为控制犯罪与保障人权的平衡。而放眼国际,无论各国刑事诉讼目的观曾经有过何种侧重,新时期均是以加强人权保障或者至少保持两者之间的平衡为发展方向的。以往,我国的刑事诉讼程序更类似于一种“行政意义上的治罪活动”,[6]更加强调从重从快地打击犯罪,维持社会秩序。但随着人权保障逐渐成为世界刑事司法的主流发展趋势,我国也通过立法吸纳了这一重要的诉讼乃至法治理念。我国2004年《宪法》及2012《刑事诉讼法》先后在法律文本意义上落实了尊重与保障人权之理念,对平衡我国刑事诉讼目的观起到了极大的宣誓性作用。

但是,这种观点忽视了立法规定律师在审查起诉阶段与当事人核实证据的目的,而盲目利用刑事诉讼目的之衡平这一正确思想裹挟了被告人辩护权的进一步发展。首先,应当正确认识立法规定律师审前核实证据的目的。2012刑事诉讼法赋予律师审查起诉阶段核实证据这一权限是为了通过保障律师的辩护权从而间接保障被告人的辩护权,而非还原事实真相。如果认为核实证据的目的是“揭示或还原案件事实真相”,[4]251那么唯一的解释就是立法将律师当成“第二讯问人”,其通过与被告人核实证据最大程度的发现案件事实真相,甚至可以向追诉机关透露信息,这严重违背律师执业伦理,无疑是十分荒谬的。另外,如果仅仅为了揭示事实,那么勘验、检查、鉴定、讯问等侦查措施无疑比律师核实证据更为有效,寄希望于核实证据发现事实无疑为缘木求鱼。因此,立法增设律师核实证据并非仅仅为了从律师的角度获取案件事实真相,因为即使获得了一些案件事实,只要没有危害重大社会利益或者涉及国家秘密,追诉机关也不能强迫律师上报这些事实。相反,核实证据的目的在于让被告人及时知悉案件信息,保障其辩护权,以落实尊重与保障人权之理念,平衡刑事诉讼的目的观。

其次,并没有确切的依据表明被告人通过核实证据能够阻碍犯罪控制,相反,通过核实证据让被告人及早知悉诉讼进展,及时进行程序选择,往往有利于及时结束诉讼程序。在符合条件的情况下,被告人通过阅卷知悉关键的诉讼信息之后往往可以选择适用简易程序或者积极同被害人进行刑事和解,其结果往往更有助于纠纷的尽快解决。

总之,以可能阻碍控制犯罪为理由而限制律师与被告人核实证据的范围并不具有说服力。这种观点不仅无法衡平两种诉讼目的,反而会背离我国刑事诉讼逐渐侧重的保障被告人人权的发展方向。

(二) 限制核实证据的种类

除了从目的层面阐释限制核实证据之范围的原因之外,“限制论”者还从技术层面提出限制核实证据之范围的具体方法,即主张仅仅将律师可告知犯罪嫌疑人、被告人的证据限定为“除有罪的实物证据”。[4]这是一种以不与被告人核实案内证据为原则,仅仅以核实有罪实物证据为例外的观点。换言之,律师在审查起诉阶段不能同被告人核实、被告人更无法查阅任何有罪或者无罪的言词证据以及无罪的实物证据,这些证据被“隔离”至可待核实证据的范围之外。“限制论”者区分核实证据种类的原因主要有如下四点:其一,告知被告人案内证据可能让其知悉与己方掌握的观点相反的证据,涉嫌诱导陈述,极易造成其供述不真实,违背被告人自由陈述原则;其二,告知被告人案内证据可能让其接触到有利于己的无罪证据,增大其翻供的可能性;其三,告知被告人案内证据不利于维持控辩双方的力量平等,也可能导致庭审虚化,违背“庭审中心主义”的精神;其四,核实证据的本意并不包括将案内信息告知被告人这一意涵,核实证据的主体是司法人员或者律师,律师应当带着疑问向被告人提出问题,而非告知其与原有观点相反的证据。*上述四点理由参见朱孝清:《刑事诉讼法实施中的若干问题研究》,载《中国法学》2014年第3期。

这种核实证据种类之区分论的实质仍然是反对被告人具有阅卷权,只不过将其转化为对被告人可接触的案卷信息的限制。这种限制是通过区分案内证据与案外证据、有罪证据与无罪证据进行的,仍是以纯粹控制犯罪与发现真相为核心的诉讼观念的表达,而非为了保障核实证据这一制度的正常运转。因此,上述四点主张区分的理由并不充分。第一,所谓“被告人自由陈述原则”的决定方是被告人本人,除此之外,其他人均没有权力决定被告人的陈述是否自由。*辩护律师是审前阶段唯一可以为被告人提供专业法律帮助的人,其当然更有可能从有利于被告人的角度分析案情、核实证据,否则有违“维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益”这一法定辩护的基本职能。被告人本着趋利避害的基本立场,自然有权利作出任何陈述,或者不作出任何陈述,只不过这种“自由陈述”可能违背“如实供述”的义务。因此,按照实务部门人士的理解,律师本着有利于被告人的原则告知其案内证据会违背“自由陈述原则”,还不如说这是违背了被告人“如实供述”的义务。被告人的自由陈述权与信息知悉权同属其作为被追诉者应当享有的基本权利,两者既不可偏废,也不可相互替代。因此,那种认为被告人在知悉有利于己的案内证据之后作出了与原先有罪供述相反的无罪供述违背了“被告人自由陈述原则”的观点是没有道理的。同样,为了避免被告人获得案内证据而否认其证据知悉权也是侵犯其作为基本权利的辩护权的。第二,被告人在审查起诉阶段获悉案内有利于己的证据之后,即使选择翻供,也不能排除是基于理性考虑之后的选择,更不能排除翻供恰恰是重新陈述真实的证言。因而,翻供是被告人的权利,追诉方应当予以正视而非排斥,更不能为了避免翻供而否认被告人的证据知悉权。诚然,被告人的庭前翻供会直接影响公诉机关的批捕率与取保候审率,但即使被告人庭前无法获悉案内证据,在庭审阶段所有的证据仍然都要向被告人出示,接受其质证,即使一审结束前无法获悉相关证据,只要被告人在一审结束后获悉,也完全可以通过上诉主张无罪。通过这两种方式的获悉与审前获悉所达到的效果并无差异。更何况,如果公诉机关在审前就得知被告人即将翻供,其应对时间会更加充裕。*这一观点也被有长期司法实务经历的学者所认同,参见龙宗智:《辩护律师有权向当事人核实人证》,载《法学》2015年第5期。第三,在审前阶段,辩方处于天然的弱势地位,证据调查能力有限。让被告人知悉由控方获取的且有利于其的证据恰恰是维持控辩的力量均衡,而非削弱控方的诉讼力量。一旦被告人在审前就做好了充分的“证据储备”,更有利于其在庭审阶段的有效辩论质证,避免庭审形式化,实现庭审中心主义。第四,核实证据是一个双向交流的过程,并没有主体客体之分,如果将律师作为核实证据的主体,且核实证据的方式如同讯问一般,例如不准诱导询问、不准透露多余信息、不准告知与被告人所掌握的相反的有利证据等,唯一的解释便是,即使在自己的律师面前,被告人也是诉讼客体,此时的律师无疑被推向了“第二公诉人”的地位。这不仅极大弱化了核实证据的功能,也违背了2012《刑事诉讼法》所凸显的“尊重与保障人权”之理念。

综上,“限制论”者将可供核实证据区分化的根本原因仍然是将被告人视为被追诉的对象及供述的来源,而非权利应当受到保护的辩护主体。为了限制被告人的辩护能力,最直接的方式就是限制其能够接触到的有利于己的诉讼信息的范围、种类。但是,照此逻辑,如果为了有效避免核实证据可能带来的透露案内信息的问题,最好的方式其实并不是区分证据,而是取消整个核实证据乃至会见制度。在2015年两院三部《关于依法保障律师执业权利的规定》颁布前就有取消律师核实证据的主张出现。由此可见,证据种类区分论无法真正解决核实证据的范围问题。

(三) 预先审查核实证据的内容

审查论主张在律师与被告人核实证据之前,看守所或者办案机关应当对律师准备向被告人提交的材料进行审查,以确定可以进行核实的证据范围。对于那些“不符合法律规定”“明显影响依法侦办案件”的材料一律不可向被告人传送。*参见张军,姜伟,田文昌:《新控辩审三人谈》,北京大学出版社2014年版,第47页。

此外,审查的范围还可能包括律师的辩护资质,办案机关一旦发现申请律师存在帮助犯罪嫌疑人、被告人串供的备案记录,应当告知看守所拒绝该律师的会见申请。如果说上述的“区分论”是一种限制核实证据范围的“事前规则”,那么“审查论”就是一种需要通过审查之后才能判断待核实之证据是否符合条件的“事后规则”,或者说是确定“区分论”所规定之证据的“操作规则”。

“审查论”的实质仍然是通过律师资质审查或者材料性质审查对核实证据的范围进行规则层面的限制。一方面,看守所人员或者办案机关并不具有作为审查主体的中立性。作为我国刑事诉讼“流水作业”式纵向构造的“操作员”,他们具有追诉犯罪的共同职责。受职责所限,这些机构的人员一般都会禁止律师将那些不利于追诉的无罪证据带入会见场所,如此一来,所谓核实证据的种类、范围均在核实之前即已被过滤一遍,律师不能独立自主地决定核实何种证据,被告人的诉讼信息知悉权也将被侵犯。另一方面,审查的标准无法确定,审查的形式也缺乏细致且可操作的规定。哪些证据“不符合法律规定”,哪些证据“明显影响依法侦办案件”,这些影响核实证据范围的审查标准过于模糊,办案机关既可以认为某一有利于被告人的言词证据会影响诉讼程序运行,也可以认为某一有利于被告人的实物证据的取证程序违法,质言之,审查的最终决定权仍然在审查者自己手中。更为严重的是,这种针对核实证据范围的审查缺少救济措施,如果被告人认为自己的证据知悉权被侵犯,既因不属于救济范围而无法援引2012《刑事诉讼法》第115条进行申诉或者控告,也因不是适格主体而无法援引2012《刑事诉讼法》第47条寻求救济。即使通过律师援引上述第47条代为进行申诉控告,由于立法暂未认可被告人的阅卷权,其并无办法主张相关人员“阻碍其依法行使诉讼权利”。

(四) 认为阅卷权专属于辩护律师

如果将核实证据之范围的问题上升至权利范畴,那就离不开对阅卷权归属的讨论。“限制论”者往往以阅卷权系由辩护律师专属而被告人不具有阅卷权为理由主张核实证据的范围应当受到限制。在德国,理论界虽然主张被告人因享有听审权而自然成为阅卷权的权利主体,但依据权利分离原则,立法者将阅卷权的行使权赋予辩护律师,产生权利享有者与行使者相分离的现象。出现这种权利分离现象的根本原因则是“信赖差异假设”,即推定被告人有可能威胁原始案卷的完整性,而辩护律师则因具有较为完善的职业伦理、专业知识且与被告人的关系仅仅止于个案,因此律师行使阅卷权更为合理。这成为限制被告人阅卷权的传统理由。*Vgl. Beulke, Der Verteidiger im Strafverfahren-Funktionen und Rechtsstellung,1980,S.88ff;HRRS 2004,411,413.转引自林钰雄:《刑事程序与国际人权(二)》,元照出版有限公司2012年版,第196页。尽管如此,辩护人不被禁止同其当事人谈论卷宗内容,甚至可以给其卷宗副本。*BGHSt. 29, 99 at 102(1979).转引自[德]托马斯·魏根特:《德国刑事诉讼程序》,岳礼玲,温小洁,译,中国政法大学出版社2008年版,第65页。“如果被告人没有辩护人,他可以向检察官要求卷宗副本……”。[7]由此可见,德国刑诉理论界主张限制的是被告人直接接触原始案卷的权利而非知悉案卷信息的权利。依照比较允当的见解,“辩护人得将、并且也必需将其从卷宗中所得之数据,或用口语传达、或用卷宗影印本之方式告知被告,使其得知诉讼程序之发展及助其有效地进行辩护”。[8]因此,即使承认被告人阅卷权的行使与知悉应该二分化,即使被告人因“不受信赖”而无法接触原始案卷,德国的刑事被告人仍然享有知悉案卷信息的权利。

借鉴德国的“信赖差异”理论,我国台湾地区刑诉理论界也同样认为,尽管阅卷权属于被告人最重要的辩护权利,可在权衡被告人的防御权利与证据的保全必要后,为了避免被告人篡改或湮灭卷证,阅卷权应由辩护人行使。但“辩护人将阅卷所得的卷证影本交付被告,原则上并不违法”。[9]

可在我国,这种“信赖差异”的理论根基并不存在。一方面,律师只能在审查起诉阶段通过复制的方式将案卷带出,即使与被告人进行核实,被告人也根本无法接触到原始案卷,并无破坏原始案卷的可能。另一方面,“限制论”者所认为的应当限制被告人接触案卷范围的原因并非由于“信赖差异”,中国辩护律师的社会认同度也尚未达到法制发达国家的水平,而是认为我国被告人根本不具有阅卷权,阅卷权只归属于辩护律师。依此逻辑,“限制论”者主张的“2012《刑事诉讼法》中并未明文规定被告人具有阅卷权”“辩护律师具有受委托与被告人却不依附于被告人的独立地位”以及“辩护律师与一般辩护人相比具有特殊性”都顺理成章地成为限制核实证据之范围的理由。

将阅卷权视为律师专属并因此限制核实证据范围的非理性之处如下:其一,这无法解释2012《刑事诉讼法》增设律师核实证据条款的目的。如果阅卷权被律师独享,那么就可以假设其并没有必要通过核实证据解开证据信息中的疑点。但这并无可能实现,辩护律师毕竟不是诉讼证据“亲历者”,[10]必然会产生一些疑问,唯有通过会见被告人并且核实证据,才能解除这些疑问,其阅卷权才能真正实现。此外,律师核实证据时,被告人不可能只处于被动答问的状态,其完全可以通过参阅律师提供的证据印证自己的主张,即核实证据也是一个双向互动的过程,阅卷权不可能只归属于律师。其二,这也无法解决被告人无律师帮助或者其本身就是辩护律师时可能出现的问题。在这两种自行辩护的情况下,如果被告人不具有阅卷权,就根本无法接触到任何案卷信息,无法保障其自身辩护权的实现。其三,这无法弥补被告人审前阅卷的缺失。德国与我国台湾地区只是将阅卷的行使权赋予辩护律师,阅卷的固有权仍然属于被告人。被告人可以在律师阅卷后通过参阅复制件进行阅卷。与此相比,我国对审前被告人知悉案卷内容的立法并没有“基本同步甚至超前”,[1]因为被告人除了通过会见辩护律师获悉案卷内容外,并没有办法获得完整的案卷复制件,如果连核实证据的内容也要受限,那么被告人在审前对案卷内容就几乎一无所知。因此,在没有弄清其他国家和地区适用阅卷固有权与行使权分离的具体原因的情况下,那种盲目认为阅卷权仅应当由辩护律师享有的观点并不合理,其结果往往会导致被告人阅卷权被剥夺。

三、审前全面核实证据的正当性

通过反思现行审查起诉阶段核实证据范围“限制论”的立论根基与具体理由可以发现,在控制犯罪这一单一诉讼目的观的统摄下,无论是区分可供核实证据的种类、设立审查待核实证据范围的规则,还是认定阅卷权仅归属于辩护律师,都是否定被告人阅卷权的具体表现,照此逻辑理解《刑事诉讼法》37条第4款,只能得出对核实证据的范围进行限制的结论。但是,如果从保障人权(尤其是被告人阅卷权)的价值维度审视2012《刑事诉讼法》有关核实证据的规定,则可发现立法并未对审查起诉阶段核实证据的范围进行限制。反倒是,为了实现核实证据的立法目的,立法更倾向于认同被告人的阅卷权。

全国人大法工委在自行编著的有关2012《刑事诉讼法》的条文说明与立法理由一书中论及第37条第4款部分提到:“为了更好地准备辩护,包括向人民检察院提出辩护意见和在法庭上行使辩护职能,进行质证等,辩护律师均需要对其查阅、摘抄、复制的有关材料向犯罪嫌疑人、被告人进行核实,以确定证据材料的可靠性。”[11]

通过对这一条文的说明及立法理由进行法教义学分析,我们并不能得出立法者有任何限制核实证据范围的倾向,而立法目的似乎更加侧重于保障辩护律师的“辩护准备”。无论是查阅、摘抄、复制相关材料,还是通过向犯罪嫌疑人、被告人核实证据,抑或是确定证据材料的可靠性,均是为了保障辩护律师向人民检察院提出辩护意见的职能以及在法庭上行使辩护的职能,简言之,是为了更好地准备辩护。但是,通过进一步的目的解释,我们不难发现,所谓“更好地准备辩护”,其实质是为了保障律师的有效辩护,即律师的辩护质量应当达到使被告人获得实质性法律帮助的标准。为达到这一标准,律师与委托人(被告人)的关系是否以保障被告人的利益为出发点,律师能否与被告人进行有效沟通,就成为评价的关键指标。由此可见,在核实证据的过程中,被告人起到了至关重要的作用,其阅卷权的行使情况关系到立法目的能否实现。综上所述,2012《刑事诉讼法》并未表达对核实证据范围进行限制的立法态度。笔者做出这种判断的法理依据有如下三点。

(一) 保障被告人质证权的客观需要

1. 证据核实、证据知悉权与被告人质证权。审判阶段,律师的当庭质证需要以审前阶段的充分阅卷及与被告人进行的证据核实为基础,而被告人的当庭有效质证也需要以全面阅卷为保障。辩方在审前的有效质证有助于确定证据材料可靠性。*参见全国人大常委会法制工作委员会刑法室:《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定——条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2012年版,第24页。在我国现行刑事诉讼体系中,辩护律师与被告人的审前质证需要且只能通过审查起诉阶段的核实证据加以实现。质证权为被告人享有且从属于其辩护权的基本权利,无论是2012《刑事诉讼法》第182条规定的庭前会议针对程序与证据问题“了解情况,听取意见”的对象,还是第189条的对证人、鉴定人的发问主体,或者第190条针对物证及证据性文书“听取意见”的对象,都包括被告人。辩护律师同样具有质证权,上述第182条、189条与190条的主体要件同样包括辩护律师。依照台湾地区学者的观点,这甚至是律师的一种固有权利。*固有权利是与被告人独立或者分别具有的,而不受被告明示、默示的意思拘束并能够独立行使权利。例如法律明文规定的“辩护人可以……”或“辩护人及当事人(被告人)可以”“辩护人、当事人(被告人)可以”,就属于这种权利。参见黄东熊:《刑事诉讼法论》,三民书局出版有限公司1987年版,第123页。但是,无论主体是被告人还是律师,行使质证权的前提都是享有“证据知悉权”。[12]因此,对被告人来说,无审前阶段的证据核实则无证据知悉权,无证据知悉权则无质证权。厘清权利享有的先后顺序有助于我们进一步分析核实证据对于保障被告人质证权的极端重要性,也有助于推论立法内在要求的核实证据的范围。

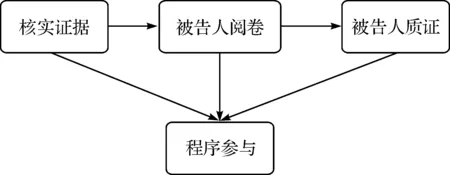

2. 被告人质证权的虚无化与程序参与权的形式化。在我国,辩方一直无法享有充分的审前证据知悉权。2012《刑事诉讼法》尽管通过提前阅卷阶段及扩大阅卷范围基本保障了辩护律师的证据知悉权,但证据知悉的当然主体只限定于辩护律师,其他辩护人则需要经过法院与检察院的许可才能阅卷,至于被告人是否为阅卷主体,立法并未明确说明。我国本就无英美法系那种全面保障辩方证据知悉权的双向证据开示制度,如果被告人再无法通过亲自阅卷或者同律师交流进而获悉证据信息,面对庭审程序中大量的案卷材料,即使立刻、全面地翻阅,在短时间内也根本无法有效行使质证权。质证权无法得到保障,即使参与了庭审全过程,被告人也没有能力在法庭上有效提出于己有利的诉讼主张或者有针对性的反驳控方的诉讼观点,这种诉讼程序的参与仅仅是一种形式参与而非实质参与。因为被告人即使形式上参与了法庭调查、法庭辩论以及向庭审法官作最后陈述,只要参与庭审的各项权利没有得到实际的尊重和充分的保障,例如,不为其提供行使质证权提供必要的条件和保障,那么,质证所体现的被告人对于审判程序的参与就主要是一种形式参与而非实质参与。在此种意义上,被告人无质证权则无程序参与权。被告人一旦无法真正参与诉讼程序,那么以辩护权为中心的所有诉讼权利也都将形同虚设。即使辩护律师通过行使传来的辩护权可以在法律层面帮助被告人,这种法律帮助也可能因双方证据信息掌握情况的差异而显得极为有限。例如,缺少被告人的有效质证,辩护律师仅仅通过阅卷无法准确印证案件事实与证据是否对应,细节性的辩护目的不明确,影响整体的辩护效果。又如,因掌握信息的不对称,律师与被告人可能在某一辩点上无法达成共识,甚至产生观点性冲突,在庭审质证环节各说各话,减弱辩护的实质功效。再如,自以为已经全面掌握案卷信息的辩护人一旦脱离被告人的辩护主张进行所谓独立辩护,很可能会违背被告人的真实意愿,此时,由于被告人不具备有效质证的能力,在庭审中面对看似熟悉却又陌生的证据材料,往往只能“望证心叹”。由此看来,避免被告人程序参与权形式化的逻辑之始,是赋予被告人庭前全面核实证据的权利(见图1)。

图1 被告人程序参与实现逻辑图

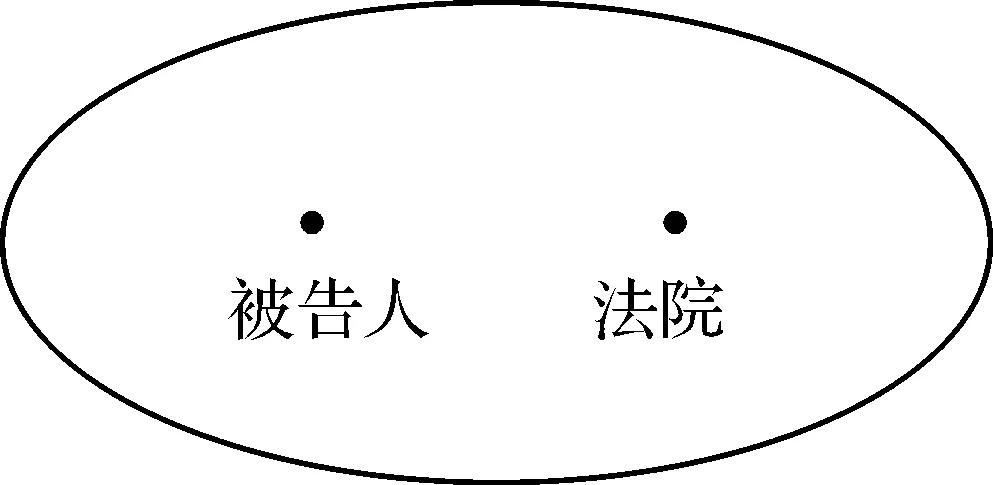

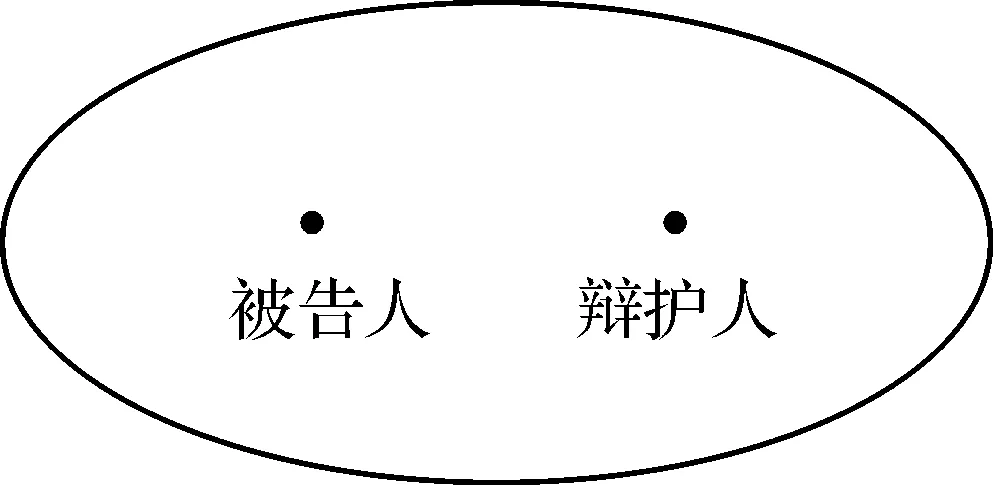

3. 通过核实证据实现被告人的有效质证。第37条第4款立法目的之一是通过律师与被告人审前的核实证据进而保障辩方于庭审的有效质证。证据知悉是律师与被告人有效质证的共同前提。对于律师而言,证据知悉可以通过阅卷、调查、核实证据等多种形式达致,核实证据只是具体方式之一。而对被告人来说,审前质证只有与律师进行证据核实这一种实现途径。如果审前质证效果不佳,势必也会影响被告人的当庭质证,更遑论当庭的有效质证。在刑事诉讼程序中,基于辩护权源于被告人的原则,被告人是“第一顺位”的辩护人,辩护律师只能是“第二顺位”的辩护人,由辩护权衍生出的质证权首先并且更应当由被告人享有,而且是有保障性的实质享有。日本学者兼律师佐藤博史认为,辩护的中心只是被告人,辩护的理论不是“椭圆理论”,而是“圆形理论”。[13]辩护关系“椭圆理论”有两种形态,一种为被告人与法院处于椭圆的两个焦点,而辩护律师往往处于究竟对被告人尽诚实义务还是对法院尽真实义务的两难境地(见图2)。这种形态的“椭圆理论”一般用来描述辩护人的职业伦理。另一种为被告人与辩护律师处于椭圆的两个焦点,分处辩护权的两极(见图3)。这种“椭圆理论”更适合描述辩护人与被告人之间的辩护关系。相反,“圆形理论”只有一种,即以被告人为辩护权之中心的理论,辩护律师的辩护权是被告人辩护权的让与或者“放射”,且辩护律师的辩护权应当严格围绕被告人的利益行使(见图4)。依据圆形理论,被告人的质证权对整个辩方的质证权具有极端重要的统摄作用。2012《刑事诉讼法》新增37条第4款核实证据的首要原因就是保障被告人的审前质证与庭审有效质证,以此提高整个辩方的质证能力。

图2 “被告人——法院”焦点椭圆理论

图3 “被告人——辩护人”焦点椭圆理论

图4 被告人中心圆理论

另外,立法通过核实证据保障被告人的有效质证这一结论还可由2012《刑事诉讼法》的如下调整得出:2012《刑事诉讼法》通过赋予辩护律师完整的审查起诉阶段阅卷权,并且强调辩方的证据开示义务,意在促进控辩双方在审前阶段的证据相互知悉,为庭审质证做准备。被告人作为辩方的一部分,从法理上说自然有证据知悉的权利。如此,核实证据可以间接达成控方向被告人的证据开示,保障被告人庭前质证权的功效。这种证据开示的范围应当以“全面授权”加“例外限制”的形式进行规定,而不应在阅卷的目的、种类、权利归属等方面设置过多的禁止性规定。

(二) 维持律师与被告人“核实证据”的基本构造

1. “核实证据”构造的立法样态。“核实证据”的构造是指特定主体在核验查实特定证据的过程中与其他相关人员之间形成的相互关系与法律地位。在我国2012《刑事诉讼法》中明文规定且能够体现出构造之特点的“核实证据”主要包括如下四种:其一,侦查预审阶段公安机关的核实证据及侦查讯问后的核对证据。2012《刑事诉讼法》第114条规定:“公安机关经过侦查,对有证据证明有犯罪事实的案件,应当进行预审,对收集、调取的证据材料予以核实。”同法第120条规定:“讯问笔录应当交犯罪嫌疑人核对,对于没有阅读能力的,应当向他宣读。”其二,检察机关针对非法证据排除之申请,对相关证据的调查核实。第55条规定:“人民检察院接到报案、控告、举报或者发现侦查人员以非法方法收集证据的,应当进行调查核实。”其三,审判阶段法院的休庭调查核实。第191条规定:“法庭审理过程中,合议庭对证据有疑问的,可以宣布休庭,对证据进行调查核实”。其四,是37条第4款规定的审查起诉阶段律师会见被告人时的“核实证据”。从立法中的多种“核实证据”形态可以看出,刑事诉讼程序中的“核实证据”并非为仅在某一诉讼阶段出现或者由某一特定主体享有的特权,而是诉讼主体或诉讼参与人对案件事实或者特定证据的证据能力、证明力存在疑问时可用以消除疑惑并达到内心确定的方法。

图5 “单向核实”构造

2. 公检法三机关的“单向核实”构造。上述四种不同类型的“核实证据”不仅涉及不同的核实主体、处于不同的诉讼阶段,而且所体现的相互关系与法律地位也有所不同。简言之,不同类型的“核实证据”体现了不同的构造特征。公安机关在侦查预审及侦查讯问阶段的核实证据主要目的是确定已取得之证据的证据能力与证明力,为下一步的侦查及移送审查起诉准备证据材料;检察机关针对可能被非法取得的证据进行核实是为了查明是否存在非法取证行为,并为自己应当承担的证明责任做准备;法院在休庭期间的调查核实同样是为了消除特定证据在证据能力与证明力方面的疑惑,最终决定是否采纳并采信证据。这三种核实证据的均是一种核实主体与不特定的相关人员之间进行的“单向核实”。“单向核实”的构造特征可以归纳为:“核实主体出示证据并提出问题→相关人员接受证据并作出观点性结论→核实主体获得反馈”(见图5)。

在这种“单向核实”构造之下,公安机关可以通过讯问犯罪嫌疑人、询问证人、咨询鉴定人、专家或者自行侦查实验等方式核实已经取得的证据;检察机关可以通过查阅侦查案卷、审查实物证据、讯问犯罪嫌疑人或者询问侦查人员等方式核实疑似被非法取得的证据;法院可以依照2012《刑事诉讼法》第191条第2款所规定的“勘验、检查、查封、扣押、鉴定和查询、冻结”等调查核实证据的前期保全措施与具体方法进行核实。这种证据核实方法的构造是纯粹以核实主体为中心的,而且在证据核实的过程中核实主体只有一个,相关人员只是向其提供观点印证的对象。呈现出“核实主体中心化”与“核实主体单一化”的特征。而这种特征的出现与“单向核实”的构造中核实主体与相关人员之间的法律地位不平等性以及诉讼目的不同一性有直接关联。

图6 “双向核实”构造

3. 律师与被告人的“双向核实”构造。尽管辩护律师也可以通过单方面向被告人询问事实与证据方面的疑点以核实有关证据,例如辩护律师在侦查阶段“依法收集到有利犯罪嫌疑人的证据材料,为了代理申诉、控告的需要,当然可以向犯罪嫌疑人核实证据”。[14]这并没有脱离第37条第4款所规定的向犯罪嫌疑人“了解案件有关情况”的范畴,同时也是第36条所规定“代理申诉、控告”辩护权的应有之义,但与公检法三机关纯粹“单向核实”的构造不同,辩护律师与被告人在核实证据过程中的相互地位平等且诉讼目的同一,被告人同样可以作为核实主体质疑与案件相关的任何证据,并与辩护律师进行意见交流,这是一种“双向核实”。与“单向核实”的“核实主体单一化”相比,“双向核实”可以实现“核实主体双极化”。核实证据不仅具有满足一方查明证据信息的功能,还具有促进证据信息交流的功能,这种类型的核实证据构造可描述为:“核实主体1出示证据并提出问题→核实主体2接受证据、作出观点性结论并提出自己的问题→核实主体1获得反馈并解答核实主体2的问题→核实主体2获得反馈”(参见图6)。

具体说来,辩护律师可以在查阅并了解所有案卷信息的基础上向被告人提出与证据相关的各类问题,被告人也可以通过查阅辩护律师带入看守所的案卷检验证据与事实之间是否对应,是否存在无法解释的矛盾。在司法实务中,这种“双向核实”十分重要。如果要达到第37条第4款的立法理由所提到的保障庭审质证的有效性与证据可靠性等要求,*参见全国人大常委会法制工作委员会刑法室:《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定——条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2012年版,第24页。仅凭“单向核实”只可能保障辩护律师的一方的有效质证权,被告人由于没有可供参照的案卷,其庭审质证效果必然受到影响。而缺少被告人在全面阅卷的基础上对各类证据证明力问题的质疑,一些关键证据的可靠性可能也无法保障。甚至于,在被告人无法阅卷这种情况下的“单向核实”,还会造成辩护律师与被告人之间的“角色差异”。案件信息占有的巨大差异让两者之间并非平等的辩护人与委托人关系,*笔者更倾向于认为辩护律师与被告人之间是辩护人与辩护人之间的关系,因为被告人是具有自主性辩护权的诉讼主体,而并非只具有被动性辩护权的诉讼客体。关于被告人自主性辩护权,参见陈瑞华:《论被告人的自主性辩护权——以“被告人会见权”为切入的分析》,载《法学家》2013年第6期。而是所谓法律专业人士与身陷囹圄者的关系,这种经济社会地位上的不平等性使得律师会假设他们的当事人会“让出决定权”,[15]并使得辩护律师将自己的任务仅仅定位为最大程度地“维护被告人的利益”而非“尊重他们的原本诉求”,[16]进而认为自己仅仅是为当事人们作出决定而提供一些信息,在其传达的信息中“表达个人判断”,[17]忽略被告人本身的辩护意见,最终导致辩护关系异化。因此,律师与被告人之间核实证据的“双向核实”构造可以促成两者之间的信息交流,从而最大程度地减少两者间的角色差异,重塑正确的辩护关系。而欲达致这种“双向核实”的效果,首先需要被告人全面阅卷并知悉所有证据信息。

(三) 通过核实证据进行有效的辩护准备

1. 商议式辩护的司法含义。正如立法理由阐述的那样,无论是“进行质证”还是“确定证据材料的可靠性”均是“为了更好地准备辩护”,而“向犯罪嫌疑人、被告人进行核实”证据正是准备辩护的有效手段。*参见全国人大常委会法制工作委员会刑法室编:《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定——条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2012年版,第24页。在“辩护律师——被告人”双向核实证据构造之下,“核实”意味着观点交流,意味着信息确认,意味着两者之间通过“语言(义)”的辩护向“语用”的辩护转换。*“哈贝马斯倡导的‘语言学转向’,提出语义学向语用学的方向性变革,在语用学的维度上看待言语行为,言语所表达的就不仅是思想和行为,而是成为主体间沟通交往的桥梁,从而使得单向的个体行为成为双向的交往行动。……语义学倾向于描述性的学理系统,并且是对客观世界符合性的描述,通过描述来总结那些经验性的事实而形成知识系统、行为系统,与之不同,语用学着力于分析主体之间的交往,借助以理解为取向的言语运用,在主体交往的过程中形成共识,因此交往行动最重要的学理资源是语用学而非语义学”。参见闫斌:《哈贝马斯交往行动理论视域下的商议式司法》,载《法学论坛》2015年第2期。笔者认为,在商议式司法视域下,律师与被告人核实证据的实质是一种商议式辩护。哈贝马斯认为:“法是一身兼二任的东西:它既是知识系统,又是行动系统;它不仅可以被理解为一个规范语句和规范诠释的文本,也可以被理解为建制,也就是一套行动规则。”[18]作为行动规则的商议式司法,是指“各方当事人以及其他社会民众在有关具体案件的事实认定和法律适用方面采取真诚互动、沟通协商的方式,从而达成理解与共识的那种司法模式”。[19]这一司法模式强调司法过程中的决策商议性、结果沟通性与伦理和谐性,其核心在于法律“共同体中每一位成员都必须参与讨论和对话,从而达成共识”。[20]尽管司法裁判程序是商议式司法的主要表现,但作为刑事司法制度中的重要一环,辩护制度不可避免地出现沟通、交流与决策。因而,商议式辩护同样是商议式司法的必要组分,是一种体现了辩护律师与被告人之间“交往理性”的辩护形式,而这种“交往理性”是通过他们两者之间的“商谈程序”实现的。*哈贝马斯认为在现代语境中,充满交往理性的互动性商谈才是法律合法性的源泉所在,法律不是静态的行为系统,而是动态的行动系统。参见闫斌:《哈贝马斯交往行动理论视域下的商议式司法》,载《法学论坛》2015年第2期。辩护律师与被告人之间的“交往理性”正是集中体现于“商谈程序”中。商谈程序具体体现为律师与被告人的“多次会见、充分沟通”“律师将辩护思路主动告知被告人”“在与被告人观点不一致时律师负有说服被告人接受自己辩护思路的义务”,[21]是一种被告人与辩护人之间充分的“庭审前和庭审中的辩护协商机制”。[22]具体说来,审查起诉阶段律师向被告人核实证据的过程,在某种程度上就是商议式辩护中律师与被告人之间的一种“商谈程序”。

2. 核实证据的商议性。作为商议式辩护中的一种“商谈程序”,核实证据在形式、空间与目标三个方面均体现体现了“商议性”。从商议形式的角度分析,“辩护律师——被告人”双向核实构造是商议的基础。唯有辩护律师与被告人均能向对方提出有关证据及事实方面的问题,且也同样能够获得对方相应的信息反馈,核实证据的商议性才能达到形式上的标准。在商议空间与商议目标方面,审查起诉阶段辩护律师与被告人的会见程序类似于在两个辩护人之间展开的“庭前会议”。在会见过程中,双方通过核实证据材料发表意见、交换意见、梳理案情可以最大程度地消除争议、认清事实、明确形势优劣、确认质证辩论的重点并最终就辩护策略达成共识。商议目标的最终达成,需要明确被告人是具有自治权的自主性辩护人,辩护律师只是作为专业人士巩固被告人的自主权,或者就像是一个“朋友”在为了你(被告人)的而“不是他自己的利益在行动”。[23]

3. 通过核实证据进行辩护准备的路径。辩护律师进行“辩护准备”的实质是保证有效辩护。有效辩护客观需要律师与被告人达成共同的辩护策略,形成一致的辩护意见,避免因辩护意见的冲突而产生辩护效果的消解。共同辩护意见的形成需要双方共同协商,这也是商议式辩护的应有之义。审前核实证据在形式上固然能够促成双方的共同协商,但若双方中的任何一方缺少协商能力,“商谈程序”也将被虚置。被告人的充分阅卷正是其协商能力的重要保障,也是进行辩护准备的前提。在商议式辩护的语境之下,辩护准备应当由辩护律师与被告人共同完成,而非仅仅让律师在每个案件中追求他“个人所认为的正义”。[24]

对辩护律师来说,通过审查起诉阶段的阅卷可以向被告人核实任何有疑问的证据,而对被告人而言,疑问在全面阅卷前无法产生,因而需要通过核实案卷中的所有证据来形成有价值的疑问,这也是其作为“第一顺位”辩护人进行辩护准备的有效路径。

[1]孙谦.关于修改后刑事诉讼法执行情况的若干思考[J].国家检察官学院学报,2015(3):3-13.

[2]龙宗智.辩护律师有权向当事人核实人证[J].法学,2015(5):144-150.

[3]陈瑞华.论被告人的阅卷权[J].当代法学,2013(3):127-137.

[4]朱孝清.刑事诉讼法实施中的若干问题研究[J].中国法学,2014(3):247-266.

[5]谢小剑,揭丽萍.论辩护律师核实证据的限度[J].证据科学,2015(6):544-552.

[6]陈瑞华.刑事诉讼的前沿问题[M].4版.北京:中国人民大学出版社,2013:55.

[7]托马斯·魏根特.德国刑事诉讼程序[M].岳礼玲,温小洁,译.北京:中国政法大学出版社,2008:65.

[8]克劳思·罗科信.刑事诉讼法[M].24版.吴丽琪,译.北京:法律出版社,2003:171.

[9]林钰雄.刑事诉讼法:上册[M].北京:中国人民大学出版社,2005:172.

[10]汪建成.理想与现实——刑事证据理论的新视角[M].北京:北京大学出版社,2006:22.

[11]全国人大常委会法制工作委员会刑法室.关于修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的决定——条文说明、立法理由及相关规定[M].北京:北京大学出版社,2012:24.

[12]田文昌,陈瑞华.刑事辩护的中国经验[M].北京:北京大学出版社,2013:179.

[13]佐藤博史.刑事辩护的技术与伦理[M].于秀峰,张凌,译.北京:法律出版社,2012:42.

[14]陈光中.中华人民共和国刑事诉讼法修改条文释义与点评[M].北京:人民法院出版社,2012:34.

[15]STEPHEN ELLMANN.Lawyers and Clients[J]. Los Angeles Law Review,1987,34:717-780.

[16]RICHARD WASSERSTROM.Lawyers as Professionals: Some Moral Issues[J].ABA Human Right,1975,5:1-24.

[17]WILLIAM H SIMON.Lawyer Advice and Client Autonomy:Mrs.Jones’s Case[J].Maryland Law Review,1991,50:213-226.

[18]哈贝马斯.在事实与规范之间:关于法律和民主法治国的商谈理论[M].童世骏,译.上海:三联书店,2013:139.

[19]闫斌.哈贝马斯交往行动理论视域下的商议式司法[J].法学论坛,2015(2):63-69.

[20]程德文.现代司法的合理性——哈贝马斯商谈论之司法观[J].金陵法律评论,2006(秋季卷):51-65.

[21]陈瑞华.独立辩护人理论的反思与重构[J].政法论坛,2013(6):13-24.

[22]韩旭.被告人与律师之间的辩护冲突及其解决机制[J].法学研究,2010(6):143-160.

[23]FRIED.The Lawyer as Friend: The Moral Foundation of the Lawyer-client Relation[J].The Yale Law Journal,1976,85:1060-1090.

[24]WILLIAM H SIMON.The Practice of Justice: A Theory of Lawyers Ethics[M].Massachusetts:Harvard University Press,1998:7.

(责任编辑陶舒亚)

On the Legitimacy of the Defense Lawyer Verifying the Evidence with the Defendant Fully before Trial

KONG Ling-yong

(LawSchool,PekingUniversity,Beijing100871,China)

Since 2012 when the Criminal Procedure Law stipulated that the defense counsel can verify evidence with the defendant at the prosecution stage, the theoretical circle and the practical circle debated over the scope of the evidence for verification. On the basis of understanding the purpose of verification of evidence in a narrow sense, the side of the scope-limitation argued that the type, the scope of previewing evidence verification, and the right of checking only belong to lawyer. However, from the legislative reasons to protect the defendant’s effective quality certificate, to maintain the basic structure that the lawyer verifies the evidence with the defendant, and to prepare effectively for the defense, the defendant should conduct a comprehensive examination of the evidence. Therefore, the defense lawyer verifying the evidence fully with the defendant has legitimacy.

defense lawyer; verify the evidence; defendant reading right; restricted verification; fully verification

2016-02-02

国家社会科学基金一般项目“认罪认罚从宽制度实施程序研究”(15BFX072)

孔令勇,男,北京大学法学院博士研究生,主要从事刑事诉讼法学研究。

DF73

A

1009-1505(2016)04-0040-12