《南方都市报》数据新闻的进阶之旅

文/邹 莹

《南方都市报》数据新闻的进阶之旅

文/邹 莹

曾几何时,数据新闻已成为新闻业的标配。无论传统媒体还是互联网媒体,甚至自媒体,不与数据新闻来点交集,仿佛就错过了潮流的快车,失掉了红利。但是,这辆快车要驶向何方?这份红利又是什么?数据可以做什么?自2012年5月开启数据新闻之旅,《南方都市报》一直带着这些问句探索前行。

数据创意

数据新闻的优势不言而喻。当新技术打破了信息源的垄断,当各种更优质的传播模式不断涌现,以挖掘分析为手段,寻找新闻背后的逻辑关系,并以可视化方式呈现的数据新闻迎来了春天。2012年5月,《南方都市报》率先在国内传统纸媒领域试水数据新闻,首先尝试的是跟随热点延伸的“数据创意作品”。比如,计算对比10种职业收入与当地房价的距离,看看买1平方米房子分别要工作多长时间。数据显示,一个国有银行的分行高管只要4.5天,而一个渔民要186天,对比鲜明。再如,每天同一时段在同一地点同一角度,拍摄城市的天空,用365个格子拼成一年的天空颜色,从另一角度小窥我们生活的环境……这些数据创意作品,包括文件延展类、热点百科类、新闻联动类、群像分析类等,主要是通过运用“统计、关联、对比、换算、量化、溯源、发散、综评”等数据分析方法,去寻找价值点。

《南方都市报》的数据新闻始终立足于原创性的数据发掘。随着数据产业的发展,各界各方的研究日益增多,不少媒体将第三方数据直接进行图示化转换。这类作品局限在单一的发布源上,难以考证数据的可靠性,媒体传播较为被动。此外,数据新闻与数据可视化实则是两个概念,前者是骨架,后者是外衣,如果仅仅可视化发布第三方数据,那媒体只做了“美化”的活儿。数据可以做什么?通过深挖数据,表达见解,让新闻增值甚至再生,是为《南方都市报》所求。

数据观察

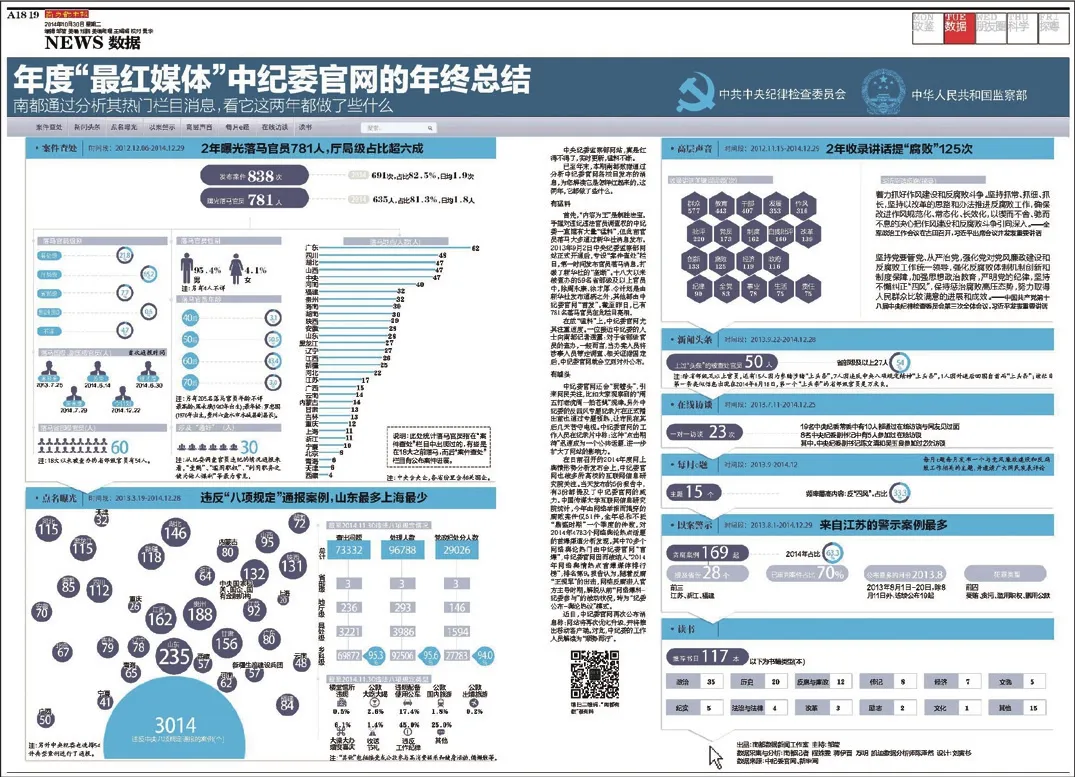

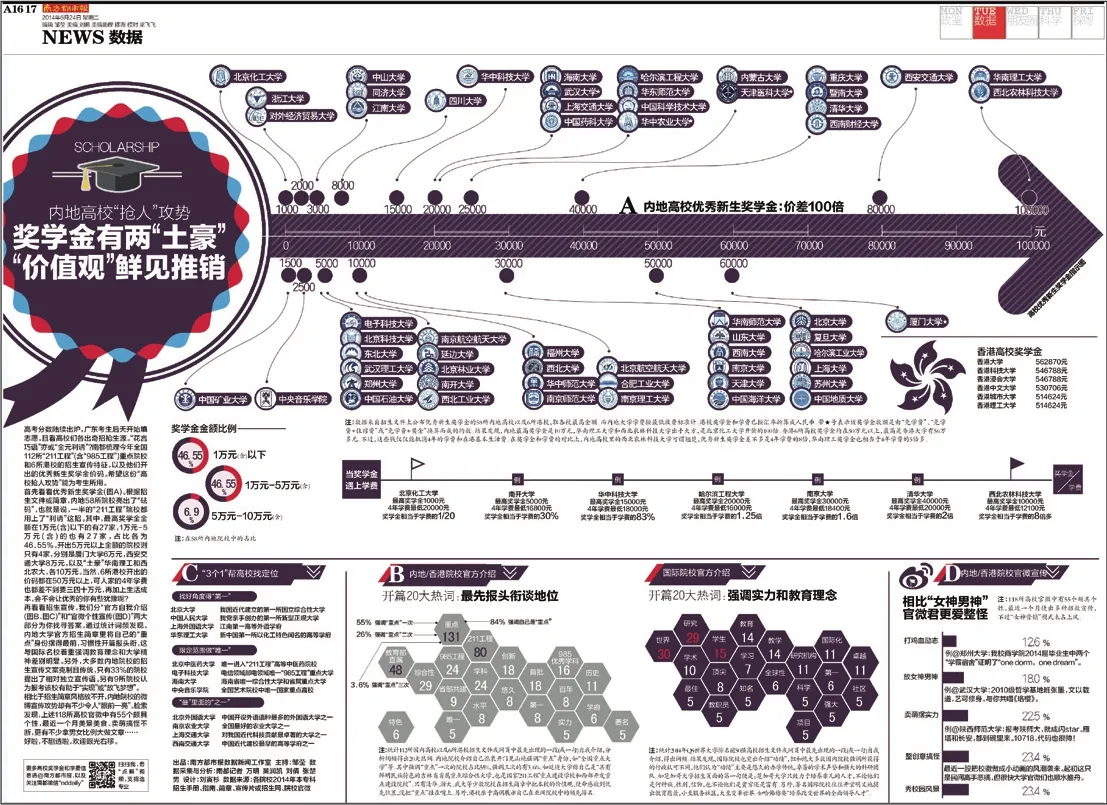

在传媒界,近年来没有哪个词儿比“数据”火得更快,仿佛在一夜之间,“一图读懂××”的句式爆发。2012—2013年,网媒在数据新闻领域频频发力,搜狐的《数字之道》、新浪的《图解新闻》、网易的《数读》等数据新闻单元,在互联网基因的帮衬下,表现出题材热、速度快的特点。比如,2013年党的十八届三中全会召开,在网络上一天就能诞生十余篇数据可视化作品,角度各显神通。作为纸媒,《南方都市报》的数据新闻优势在哪?数据可以做什么?利用自身优势生产不可复制的作品,为《南方都市报》2013年所探之路。

纸媒是扎根城市的,有着自己的政治资源、社区资源、人脉资源,这些是网媒不能比的。《南方都市报》“城市观察”系列报告,即以数据为依托,打捞繁杂细碎、零散分布,甚至淹没于时间的资源,深挖城市生态、政治生态。“城市观察”系列报告指标包括“政要行踪、文件开发、行政监督、经济表情、土地行情、阶层崛起、社会动态”等,以半年为节点,对一座城市进行全面数据化观察,让这座城和城里的人,有了一个生长记录。比如“文件新闻”,日常新闻通常是对某一个政策文件进行解析,因为琐碎,随着时间推移难免被淹没。但当我们将所有文件组成一个数据集,发生的就是量变。1份文件等于一种现象,100份文件有可能就等于行政方向。去统计分析一年里的政府公告,发现的是政府工作走向以及最受影响的那些人群。再如,去观察政要行踪,统计中央领导一年里的公开活动,没有妄自总结,通过数据讲话,最后发现中央领导参加的公开活动中,跟经济产业相关的最多,一定程度上可窥工作重心。数据其实就是人类的活动轨迹,我们在现实世界和网络世界的一举一动,都会以数据的方式被记录并且存贮下来。

数据梯队

经过两年的经验积累,2014年《南方都市报》数据新闻模式再次升级,力图建立更科学更长远的立体框架。《南方都市报》数据新闻工作室也应运而生。《南方都市报》追求“更快更灵动,更慢更优雅”,同时强调挖掘数据、分析数据、重塑新闻生产方式,因升级而获新生。

数据新闻工作室成立之初,是一个虚拟架构,采编创意、数据抓取、数据分析、可视表现、网络技术、视频动画、渠道发布等,均是链条一环,涉及《南方都市报》各部门、凯迪网、奥一网等,由“主持人”负责统筹协调。“当天重大新闻的即时数据可视化”“热点话题的每周定向数据发掘”,以及“特殊新闻的长期数据储备”,由浅入深,是常规数据新闻报道的三个梯队。同时,推出致力于移动端传播的“南都有数”数据品牌栏目。

比如“当天重大新闻的即时数据化”,高考结束成绩公布当天,同城媒体都扑向文理科2名状元想做人物还原,《南方都市报》另切角度,将关注点放在“状元群像”上。通过对7年来广东高考状元的数据分析,告诉大家这是怎样一群孩子,有什么样的特征。这篇《头名状》报道,在数据的帮助下,让重大新闻及时实现新闻延展。

比如“热点话题的定向数据发掘”,在艾滋病日由头下,《南方都市报》梳理全国31省(区、市)已公布的最新艾滋病病情,按照区间和颜色区分,绘制“全国艾滋病分布图”。以往,类似数据都得依赖国家相关部门,而这期“艾滋地图”做到了“南都发布”。

比如“特殊新闻的长期数据储备”,云南鲁甸地震,《南方都市报》第一时间推出“中国百年地震分布图”,感受处于地震带上的云南经历了哪些悲痛,又有哪些地方从未有过5级地震。

在这样的机制下,每一名记者都可以是储备者和数据挖掘者,同时也促进了《南方都市报》新闻数据库的搭建发展,由此带来的是传统采编工作方式的转变和工作技能的升级。

数据服务

数据还能做什么?2015年3月,《南方都市报》再次改版,开启新闻生产、传播形态和运营模式的全面转型,使“读者”变成“用户”。让数据走到生活中,让每一个人都能参与受用,是《南方都市报》数据新闻接下来的探索。

“每一个人”,他们是渴望更多生活服务的市民,他们是想获取更多业内资讯趋势的企业,他们是想了解社情民意、得到决策咨询的政府……通过可独立生长,且具有较好用户体验的数据形式,《南方都市报》数据新闻希望搭建面向“每一个人”的资源平台。

在新兴网络技术的帮助下,《南方都市报》数据新闻开始“轻应用”的试验。2014年3月全国两会上,人力资源和社会保障部部长尹蔚民透露,最早将于2022年实施延迟退休,且每个人的实际退休年龄都将很“个性化”。《南方都市报》根据中国社科院曾公开过的方案,提炼了一个计算方程组,设计出“延迟退休计算器”,输入简单资料,就可立马得到自己的退休年龄。经过仅仅5天的传播,“延迟退休计算器”的阅读量达到631.6万,平均页面停留时间超过2分钟。此后,该类型的计算器和操作方式被其他媒体广泛学习借鉴。2015年3月全国两会审议立法法修正案草案,明确规定“税收法定”原则,针对此热点,《南方都市报》独家关注“身边的税”,系统梳理并量化事关民生的我国现有税种,以普通市民一个月的主要消费开支为例,看看衣食住行中,含了多少税。这成为一次有力的释疑监督,其中的H5版本,用生活场景清晰描摹量化税收,互动中传递知识信息。另外,纪念抗战胜利70周年之际,《南方都市报》制作的“抗战历史课”轻应用,访问量也是1000万以上……类似H5轻应用,无疑都是在数据的骨架上,用互动的方式,让用户需求在探索中得到满足。

数据影响

从数据作品走向数据产品,是势在必行的一步,传播价值、服务价值和品牌价值都是其重要增值点。在数据分析手段中,有一种“综评法”,《南方都市报》作为独立第三方,基于权威专业的数据分析,通过建立科学客观的体系,对大数据展开指标化应用,是目前正在实践之路。“南都指数”在指数评价领域也已建立起客观公正的影响力。比如,《粤东西北“振兴指数”蓝皮书》作为“南都指数”的拳头产品,已连续发布3年,这是一份关于粤东西北12地市振兴成效大PK的报告,也是一份由媒体独立完成,给地方政府打分排名的第三方观察报告。该报告由“经济发展振兴赶超指数”“主导产业做大做强指数”“交通基础设施提速升级指数”“公众信心指数”等12项经济社会重要指标组成,深入细致地描绘出粤东西北振兴的“数据图谱”。广东省委常委、常务副省长徐少华每年都见证、听取指数报告,出席发布仪式,今年6月发布时其再次竖起大拇指。

同样已经连续3年发布的《广州治理榜》也是“南都指数”的成员,在国内首创城市公共治理体系榜单。在借鉴学术研究方法的同时,兼顾大众传媒属性,广泛搜集和整理过去一年与城市公权力部门相关的各类数据,让数据充分发挥评估和比较的功能,对这座城市过去一年的政府表现进行量化排名。

此外,还有《南方都市报·深圳读本》的《马上办》民生指数栏目,主旨是将民生投诉反馈给相关政府部门,为双方搭建沟通桥梁,让政府倾听市民声音,促进民生问题的妥善解决,同时以指数评价和报道让政府部门赢得市民信任。深圳市委书记马兴瑞对该指数产品点赞称,其既盯住了民生的热点、难点问题,又盯住了党委、政府部门履职尽责情况。

“南都指数”致力于测评区域治理水准,发布行业领域报告,提供政经决策参考等,让数据发挥量化、测评和监督的力量,影响有影响力的人群。在此基础上,今年6月25日,“南都指数联盟”成立,广东省委常委、常务副省长徐少华揭牌,这是《南方都市报》落实国家和省大数据战略再度走出的关键性一步,旨在以媒体融合为基础,创新媒介服务形式,提供更多数据化、指数化的公共产品。“南都指数联盟”将聚集拥有大数据资源的政府部门、行业企业、科研院所等机构,推动政府数据共享,推动公共数据开放。

数据在深处,我们在路上,《南方都市报》的数据新闻之旅还在继续。

作者系《南方都市报》数据新闻工作室主持人、《南方都市报》首席编辑