基于AHP方法下预防与处置环境群体性事件的研究

冯 珣,刘世东

(甘肃警察职业学院,甘肃 兰州 730046)

基于AHP方法下预防与处置环境群体性事件的研究

冯珣,刘世东

(甘肃警察职业学院,甘肃兰州730046)

近年来,随着我国经济的快速发展和社会转型的逐步推进,因环境问题而引发的群体性事件呈现多发之势,成为威胁社会稳定的重要因素,已经与违法征地拆迁、劳资纠纷并列成为三大群体性事件之一。本文运用AHP层次分析法,对预防预防与处置环境群体性事件的策略进行了定性与定量相结合的分析,并由此给出相应的政策建议,以期为建设和谐社会提供一定的借鉴与参考。

环境群体性事件;AHP分析法;预防

随着“丝绸之路经济带”发展战略的提出,我国西部地区面临着难得的历史发展机遇。然而,与之不相匹配的是其脆弱的生态环境。如何在推动经济快速发展的同时,保护生态环境、预防环境冲突、维护社会稳定,已成为经济建设中无法回避的难题。因此,对环境群体性事件进行深入研究,探讨事件预防的内在机理,寻找事件处置的关键环节,在此基础上提出环境群体性事件的预防与处置措施,对于缓解环境问题对社会稳定形成的外部压力和内部张力,提升政府相关部门的应急处置能力,深化社会管理创新具有重要的实践价值。

一、环境群体性事件概述

党的十八大和十八届三中全会将生态文明建设提升到了前所未有的高度,提出努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展的战略构想。然而,伴随着经济的快速发展和工业化进程的加快,我国环境污染日趋严重,生态环境保护正在以前所未有的力度进入公共视野,民众与政府围绕环境保护与经济发展的博弈渐成社会常态,因环境问题引发的社会冲突明显增多,严重影响着社会的和谐稳定和经济的可持续发展。

所谓环境群体性事件是指由环境矛盾引发,具有一定组织性的群体为维护自身权益,用非法方式表达自身的权益诉求,对社会管理、社会秩序和社会稳定造成重大影响的事件。

二、预防与处置环境群体性事件的AHP决策分析

(一)建立AHP分析的指标体系

1.AHP法的基本原理层次分析法(AnalyticalHierarchyProcess,简称AHP)是美国运筹学家匹兹堡大学教授A.L.Saaty于20世纪70年代针对解决大型的复杂问题而提出的一种能综合进行定性与定量分析的一种系统分析方法。其基本原理和步骤是:首先将多目标、多因素、多准则的无结构复杂问题分解为若干组成部分或因素,按照各因素的属性和隶属关系对因素分组,按照因素间支配关系从最高层向最低层逐层起着支配作用建立递阶层次结构;针对上一层的某一个准则或要求,把下一层与之相关的各个不能精确度量的因素,通过两两比较,按相对重要性等级赋值,每一层次都要通过两两比较导出元素的相对权重;最后又通过层次间的递阶关系得到方案对于总目标的相对重要性排序[1]。

2.指标体系的构成

(1)总体目标(A)。A—生态环境保护与社会和谐稳定的协调发展

(2)具体目标(O)。O1保护生态环境;O2维护社会稳定。

(3)方针政策(C)。C1事前防控环境群体性事件发生;C2事中科学处置,防止事态蔓延;C3事后调解矛盾,防范类似事件再次发生。

(4)制约因素(S)。S1:公民环保意识增强与法律意识淡薄的冲突;S2:生态环境脆弱与政府发展理念的冲突;S3:社会维稳与事件处置的冲突。

(5)方针措施(P)

P1:转变经济发展方式;P2:完善利益表达机制;P3:健全环境信息公开机制;P4:健全应急处置机制;P5:建立企业环境污染惩治机制;P6:加强法制宣传,引导公众理性合法维权。

(二)构建AHP分析模型

1.模型的建立。

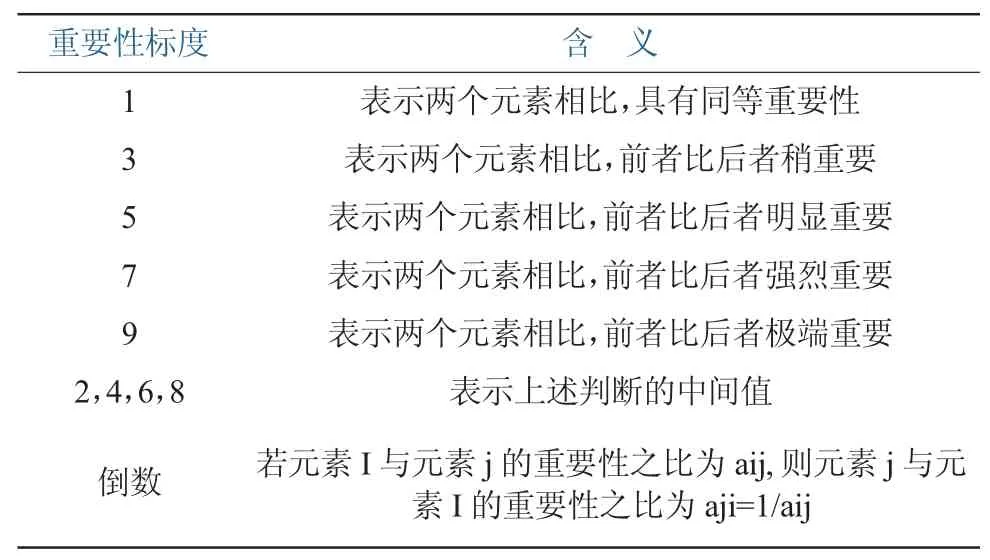

2.构造判断矩阵。在层次分析法中,为了使判断量化,关键在于设法使任意两个方案对于某一准则的相对重要程度得到定量描述。一般对单一准则来说,两个方案进行比较总能判断出优劣,层次分析法采用1-9标度方法,对不同情况的评比给出数量标度。(见表1)

表1 重要性标度含义表

判断矩阵是针对上一层次中的某一元素而言,根据重要性标度(表1),量化层次中各有关元素的相对重要性。本文根据资料数据、专家的意见和系统分析人员的经验,经过反复研究后确定以下各个层次的判断矩阵(见表2)。

一个正确的判断矩阵重要性排序是有一定逻辑的,例如若A比B重要,B又比C重要,则从逻辑上讲,A应该比C明显重要,但若两两比较时出现C比A重要的结果,则该判断矩阵违反了一致性准则,在逻辑上是不合理的。因此在实际中要求判断矩阵满足大体上的一致性,需进行一致性检验。只有通过检验,才能说明判断矩阵在逻辑上是合理的,才能继续对结果进行分析。根据AHP原理,当CR<0.10时,便认为判断矩阵具有可以接受的一致性(见表2)。

(三)模型计算结果与分析

1.具体目标层

计算两个具体目标O1、O2的相对权重并进行排序,它们表示各具体目标对实现总体目标A的重要程度。(见表3)

表2 判断矩阵表

表3:具体目标权重表

从表3可以看出,在具体目标方面,要实现“生态环境保护与社会和谐稳定的协调发展”的总体目标,必须首先维持社会的和谐稳定,其权重是0.67,体现出“稳定压倒一切”的重要思想,同时也要重视保护生态环境,其权重为0.33,如果不重视生态环境的保护,就不能从根源上杜绝环境群体性事件的发生,稳定的社会环境最终也无法保障。

2.方针政策层

计算每一个方针政策C1、C2、C3对每一个具体目标的相对权重,并用O1、O2的权重对方针政策的相应权重加权后相加,计算各方针政策的组合权重,它们表示各方针政策对实现总体目标的重要程度(见表4)。

表4 方针政策权重表

从表4可以看出,在方针政策方面,无论保护生态环境还是维护社会稳定,事前预防的重要性都高于其他两个方针政策,权重分别为0.83和0.61,可以看出,事前预防环境群体性事件发生是实现总目标最重要的方针政策,其综合权重为0.68,远高于其他两个方针政策的综合权重,因此,应把预防环境群体性事件爆发放在头等重要位置来抓;此外,还应重视事中的科学处置和事后的善后调解,其综合权重分别为0.18和0.14。

3.制约因素层。计算三个制约因素S1、S2、S3对每一个方针政策的相对权重后再计算各制约因素的组合权重,它们表示各制约因素对实现总体目标的制约程度(见表5)。

表5 方针政策权重表

从表5可以看出,在制约因素方面,当前亟待解决的首要问题是生态环境保护和发展理念的冲突,它对生态环境保护与社会和谐稳定协调发展的影响最大,权重为0.60;其次,社会公众环保意识与法律意识的冲突也是至关重要的问题,其权重为0.25;再次,社会维稳与事件处置的冲突也不能忽视,其权重为0.15。

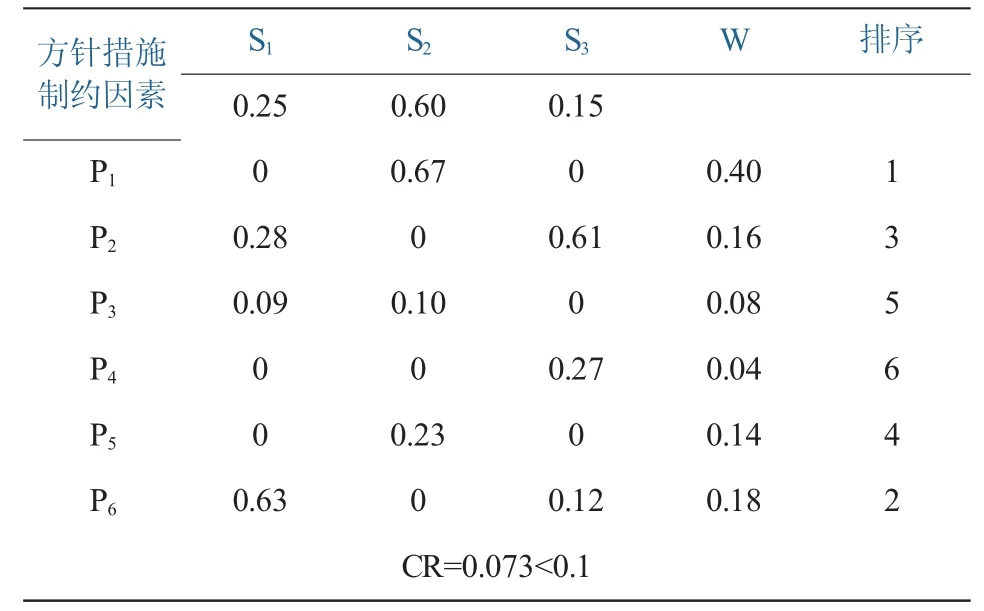

4.方针措施层。计算各方针措施P1、P2……P5、P6对每个制约因素的相对权重及其对总体目标的组合权重,得出各方针措施对实现总体目标的重要程度(见表6)

表6 方针措施层权重表

根据表6中所列出的权重(W),可以将预防与处置环境群体性事件的具体措施按其重要程度划分为三大层次:第一层次为当前应该采取的首要措施,即转变发展方式,权重为0.40,远远大于其余各项方针措施的权重,因此,应该把转变发展方式做为实现生态环境保护与社会和谐稳定协调发展的最重要措施;第二层次为比较重要的措施,其权重在0.14~0.18之间,是在实施首要措施的同时还应该重点考虑的措施,它们分别为:加强法制宣传,引导公众理性合法维权;完善利益表达机制;建立企业环境污染惩治机制;第三层次为必要的辅助措施,分别为健全信息公开机制和健全应急处置机制,权重分别为0.04和0.08,尽管权重较小,但是对于实现总目标还是有一定影响。因此,在实施第一层次和第二层次措施的同时,也不能忽视第三层次的方针措施。

三、预防与处置环境群体性事件的政策建议

(一)转变经济发展方式

在过去相当长一段时间内,一些地方政府片面追求经济发展速度而忽略了生态环境保护,导致环境污染日趋严重,严重威胁人民群众的生存状况,致使群众对政府的积怨剧增,为环境群体性事件的发生埋下隐患。因此,预防环境群体性事件发生的重中之重便是转变发展方式,坚决摒弃GDP至上的错误发展理念,树立绿色发展观,建立企业环评准入制度,优化产业空间布局,形成经济发展与环境保护的良性互动,从根本上消除环境群体性事件滋生的土壤。

(二)加强法制宣传,引导公众理性合法维权

虽然现在我国已成为法治社会,但还有部分群众的法制观念淡薄,面对经济发展和社会转型中出现的问题,还不能正确认识,不是寻求合法的利益诉求途径,而是抱着“法不责众”的侥幸心理采用制度外的非理性方式向政府部门施压,导致事态愈发严重,成为环境群体性事件爆发的重要诱因之一。由此可知,加强法制宣传,引导公众理性合法维权是预防环境群体性事件的有效途径之一,让法律法规深入人心,把人民群众的环境诉求纳入到法制化、制度化的轨道上,为预防和处置环境群体性事件提供有力的法治保障。

(三)完善利益表达机制

目前我国群众的利益诉求机制主要是信访和法律诉讼。利益诉求机制虽已建立,但实践效果却不甚明显,形式化的利益表达机制表现出高成本、低效应,群众的利益诉求无法引起政府部门的重视,迫使群众不得不采取体制外的方式维护自身的权益。因此,要降低环境群体性事件的发生率,必须保证政府与当地群众之间的平等沟通,完善利益表达机制。而完善利益表达机制的关键是要建立健全平等的对话协商制度,保证官民之间的双向沟通,集民意,聚民智,减少不必要的矛盾,从而实现政府与群众的利益共识,为经济的开发建设创造和谐的外部环境。

(四)建立污染企业的惩治机制

环境污染问题已经成为环境群体性事件爆发的主要诱因,人民群众在面对自身的生存环境受到侵害、身体健康受到威胁的时候,往往采取激烈对抗的方式表达自己的利益主张。因此,要从根源上防止群体性事件的发生就要加大对污染企业的惩治力度,建立健全污染企业的惩治机制,理顺环保监管的制度体系,提高环保执法水平,从根本上减少环境破坏现象的发生,为预防环境群体性事件的发生提供制度保障。

(五)健全信息公开机制

以互联网技术为代表的新媒体的快速发展,使得人们获得信息的渠道日益多样化,信息传播渠道的革命性变化,致使政府的信息控制力急剧减弱,而政府官方权威信息的缺失和滞后,使得不明真相的群众容易受谣言的影响,极易引发矛盾的产生。因此,建立健全信息公开机制成为预防环境群体性事件发生的不可或缺的措施之一,注重公开透明、及时准确地传播相关信息。从环境群体性事件的预警到发生、发展、结束及其事后处置经验总结等都要及时公开,以便公众及时了解信息,做好相应的预防和应对[2]。

(六)健全应急处置机制

当环境群体性事件处于爆发期时,能否科学有效的处置成为事件是否进一步恶化的关键,因此,建立健全应急处置机制对于环境群体性事件的事中有效控制至关重要。《关于积极稳妥预防和妥善处置群体性事件的工作意见》(中办发〔2004〕33号)中提出的“坚持分级负责,依法处置,教育疏导、防止激化,慎用警力、慎用强制措施、慎用警械和武器,及时、果断处置等原则”[3]应该成为建立科学的事中处置机制的指导原则,以“疏导不使规模扩大、劝解不使事态升级”为指导方法,进行科学有效的应对,防止事件失控和恶化,控制事态的发展,维护社会稳定。

[1]韩传模,汪士果.基于AHP的企业内部控制模糊综合评价[J].会计研究,2009,(4).

[2]王树义,庄超:突发环境事件信息公开的理念更新与制度完善[J].中州学刊,2013,(3).

[3]中共中央办公厅、国务院办公厅转发中央处理信访问题及群体性事件联席会议《关于积极预防和妥善处置群体性事件的工作意见》的通知[EB/OL].http://xxgk.shou.edu.cn/21/58/c2077a139608/page.htm

(编辑:刘国华)

F724.6

A

1673-9019(2016)17-0022-04

2016-07-25

2013年兰州市第三批(社会发展类)科技计划(项目编号:2013394)

冯珣(1964-),男,甘肃会宁人,副教授,主要从事刑事科学技术、经济犯罪侦查研究;刘世东(1983-),男,河南荥阳人,助教,主要从事从事刑事科学技术、经济犯罪侦查研究。