区域中心城市旅游-经济-生态环境耦合协调关系测度与对比

——以丹江口库区及上游地区中心城市为例

何 红, 王淑新

(1.陕西理工大学 历史文化与旅游学院 秦岭与蜀道旅游开发研究所, 陕西 汉中 723000;2.陕西理工大学 区域经济与社会发展研究所, 陕西 汉中 723000)

区域中心城市旅游-经济-生态环境耦合协调关系测度与对比

——以丹江口库区及上游地区中心城市为例

何红1,王淑新2

(1.陕西理工大学 历史文化与旅游学院 秦岭与蜀道旅游开发研究所, 陕西 汉中 723000;2.陕西理工大学 区域经济与社会发展研究所, 陕西 汉中 723000)

以丹江口库区及上游地区5座中心城市为例,构建旅游产业-社会经济-生态环境耦合协调评价指标体系,采用熵值赋权法确定各项指标的权重,并运用耦合协调发展度模型对案例区域各中心城市旅游-经济-生态环境的耦合协调度进行对比分析。结果显示:2010—2014年丹江口库区及上游地区区域中心5城市旅游-经济-生态环境耦合协调发展水平总体上呈逐年平稳上升趋势,耦合度C∈[0.8,0.9],整体位于高度耦合阶段;协调度D∈[0.5,0.7],整体处于“勉强协调”和“初级协调”发展阶段;各市旅游、经济、生态环境子系统发展程度各异,耦合协调度水平也存在一定差异。5座城市中,十堰的耦合协调度较高,3系统的耦合度较好,属于良好协调型;安康、汉中属于初级协调型;商洛和邓州目前正步入勉强协调发展水平。

旅游产业;社会经济;生态环境;耦合协调;丹江口库区

旅游、经济、生态环境三者之间的关系问题一直是学术界研究的热点。早在20世纪50年代,国外学者Mathison & Wall就提出旅游乘数的概念,认为旅游业对经济发展、就业、外汇收入等方面起着积极作用[1],经济发展对旅游业也存在推动作用[2]。旅游对生态环境同时存在消极和积极两种影响[3-6],学者们利用环境库茨涅茨曲线、投入-产出模型、CGE模型、社会-生态模型等[7-10]探讨区域旅游活动与生态环境之间的关系,为后续研究提供了思路。国内有关旅游-经济-生态环境三者关系的研究起步于20世纪90年代,杨士弘[11]在研究城市环境与经济发展之间的关系时首次引入物理学上的协调度概念;廖重斌[12]又对其进行了发展,引用耦合度以及耦合协调度对研究区的旅游-经济-生态环境3个系统之间的关系进行了研究,有很大的创新。此后,学者们运用生态足迹法[13]、耦合度模型[14-16]、灰色模型[17]、模糊隶属函数法等对宏观尺度的省域[18-19]、城市圈[20]、经济带[21]、中观尺度的城市[22-23]以及典型旅游区[24]等地域进行实证研究,在理论方法和实证研究方面均取得了长足进展。目前,对旅游-经济-生态环境三者之间耦合协调关系的研究已较为丰富,但在横向区域比较和纵向动态演变方面略显不足,对西部典型生态功能区、集中连片特困区和禁止(限制)开发区研究尚属空白。

鉴于此,本文以丹江口库区及上游地区这一典型区域为研究范围,以该区域5座中心城市为基本空间单元进行实证分析,重点探讨该区域旅游-经济-生态环境之间的耦合协调关系,以期为该区域旅游产业、经济社会发展及生态环境保护提供决策依据。

1 研究区域概况

丹江口库区及上游地区是指位于秦巴、伏牛山区,汉江上游的广大地区,涵盖河南、湖北、陕西3省43个县(区、市),面积约1.113×105km2,总人口约1 709.1万,是我国南水北调中线工程水源保护核心区和涵养保护区。该区域贫困人口和革命老区相对集中,发展底子较薄,产业发展受到严格限制,经济社会发展总体水平较低。2012年10月,国家发展改革委员会发布《丹江口库区及上游地区经济社会发展规划》,正式将邓州、十堰、安康、汉中、商洛5市确定为中心城市,将该地区经济社会与人口资源环境协调发展作为战略目标和价值取向,倡导积极发展以旅游业为主的服务业,加大旅游等建设项目的投入力度和投资补偿标准,强调统筹兼顾、生态优先、改善民生。如何利用该地区独特的生态资源和产业政策为区域经济社会发展服务成为各级政府及主管部门高度关心的问题。研究该区域中心城市旅游-经济-生态环境的耦合协调度、耦合协调关系对于保护区域生态环境,促进当地经济发展,进而落实禁止(限制)开发区的功能定位和国家战略规划的要求具有重要的现实意义。

2 研究方法和过程

2.1评价体系构建与数据来源

评价指标选择与评价体系构建是进行协调关系测度与综合评价的前提和基础。在遵循科学性、整体性、可比性原则的基础上,借鉴前人研究成果,运用SPSS17.0软件对初步筛选的33个评价指标进行因子分析,从中选择KMO(Kaiser Meyer Olkin,检验统计量)大于0.6的因子作为最终的评价指标。考虑到数据的易获取性和丹江口库区及其上游地区城市旅游、经济与生态环境现状,最终选择20个评价指标,构建包括城市旅游产业、城市社会经济和城市生态环境3个子系统在内的评价指标体系(表1)。

表1 丹江口库区中心城市旅游-经济-生态环境耦合协调指标体系及权重

原始数据主要来源于《陕西统计年鉴》(2010—2014)、《中国城市统计年鉴》(2010—2014)、《中国县(市)社会经济统计年鉴》(2010—2014),旅游相关数据主要来源于5市(邓州、十堰、汉中、安康、商洛)统计年鉴及《国民经济发展统计公报》(2010—2014),部分数据由林业局、环保局、旅游局、发改委等相关职能部门提供。

2.2熵值法确定指标权重

熵值赋权法是通过分析各指标之间的关联程度及各指标所提供的信息量,测算各子系统及构成要素指标的权重。由于熵值赋权法由各个样本的实际数据求得最优权重,能够有效反映指标信息熵值的效用价值,避免了主观影响因素,具有客观性强、可信度高等特点。本文在使用熵值法赋权前,采用公式(2)对数据进行无量纲化处理。指标权重计算过程如下:

1)计算指标xij的比重:

式中sij为第i项指标下第j个被评价对象的比重。由此得到新矩阵S=(sij)m×n。

2)计算第j项指标的熵值:

式中k为调节系数,k=1/lnm;当sij=0时,令sijlnsij=0。

3)计算第j项指标的差异性系数:αj=1-ej,αj值越大,表明指标xj在评价中重要性越大。

2.3耦合协调度评价模型与计算过程

设x1,x2,…,xm是反映城市旅游产业发展水平的m个指标,y1,y2,…,yn是反映城市经济发展水平的n个指标,z1,z2,…,zo是反映城市生态环境发展水平的o个指标,用f(x)、g(y)、h(z)分别表示城市的旅游产业、社会经济和生态环境系统的效益函数,则三者的综合发展水平可量化表达为

(1)

式中ai,bi,ci分别表示城市旅游产业、社会经济、生态环境系统中各指标的权重(计算结果见表1)。xi′,yi′,zi′分别表示城市旅游产业、社会经济、生态环境的无量纲化指标值。由于评价指标有正向指标和逆向指标之分,正向指标值越大越好,逆向指标值越小越好。为消除因指标量纲不同对计算结果的影响,采用公式(2)对原始指标数据进行归一化处理,

(2)

uij,xij,xjmin与xjmax分别为第j个指标的标准值、样本值、最小值和最大值。借鉴物理学中耦合系数模型,参考廖重斌研究方法[12],得到3个系统(或要素)相互作用的耦合度模型:

(3)

(4)

式中C∈[0,1]为耦合度,C值越大,耦合程度越高,表明各子系统间相互作用程度越强,反之,则相互关联程度越弱;D∈[0,1]为耦合协调度,测度系统间耦合协调发展水平;P为旅游-经济-生态环境三系统的综合评价指数,φ、γ、η为待定系数,鉴于国家倡导丹江口库区及其上游地区“生态优先,兼顾发展”的发展理念和旅游在该区域经济发展中占有越来越大的份额,取φ=0.35,γ=0.3,η=0.35。

参照相关学者研究成果[15,21,25]确定旅游-经济-生态环境耦合协调发展程度等级与评价标准,如表2所示。

表2 耦合协调度划分标准与等级

3 研究结果分析

3.15城市旅游-经济-生态环境各子系统及其综合发展水平

根据以上研究方法,分别计算出丹江口库区及其上游地区5座中心城市2010—2014年旅游综合效益函数值f(x)、社会经济效益函数值g(y)、生态环境效益函数值h(z)(见表3)。

表3 城市旅游-经济-环境系统综合得分值(2010—2014年)

(1)旅游产业发展系统。从时间序列来看,2010—2014年间除了安康旅游发展效益指数有所波动(从2011年的0.155下降至2012年的0.131,此后又呈现出缓慢上升态势),其他4座城市旅游发展综合效益指数均呈上升趋势;十堰市旅游产业发展遥遥领先于其他各市,旅游效益指数从2010年的0.605提高到2014年的0.959。究其原因,近几年十堰市积极融入鄂西生态文化旅游圈,大力发展“一江两山”旅游板块,旅游发展成绩斐然。汉中、安康、商洛、邓州4市旅游效益整体较低,指数在0.028~0.228范围内徘徊。

(2)社会经济发展系统。除邓州经济效益指数从2010年的0.147下降到2011年的0.080而后缓慢上升外,其余4市经济效益指数均呈现出逐年平稳增长态势,且社会经济地域差异明显,十堰经济态势发展最好,汉中、安康、商洛3市次之,邓州经济发展滞后,这与邓州县级市的地位相符。

(3)生态环境系统。旅游与经济发展相对滞后的邓州市生态环境最好,生态效益指数从2010年的0.766提升到2014年的0.874,其他4市生态环境效益指数值均出现波动。随着2012年《丹江口库区及上游地区经济社会发展规划》的实施,在转变经济发展方式和保护生态环境政策引导下,环境质量明显好转。

(4)从旅游-经济-生态环境综合发展水平来看,2010—2014年各市综合效益指数P在0.2~0.8之间,体现出持续增长发展势头。十堰市综合效益最好,发展水平最高。从3大系统的对比分析发现,2010—2014年间,除十堰市外,其余4市旅游产业效益指数均低于当地经济效益指数和生态环境指数,应在生态环境承载力范围内大力发展旅游产业,实现以旅游带动经济发展,以经济反哺旅游发展,旅游和经济共同促进环境条件改善。

3.25城市旅游-经济-生态环境耦合度及耦合协调度分析

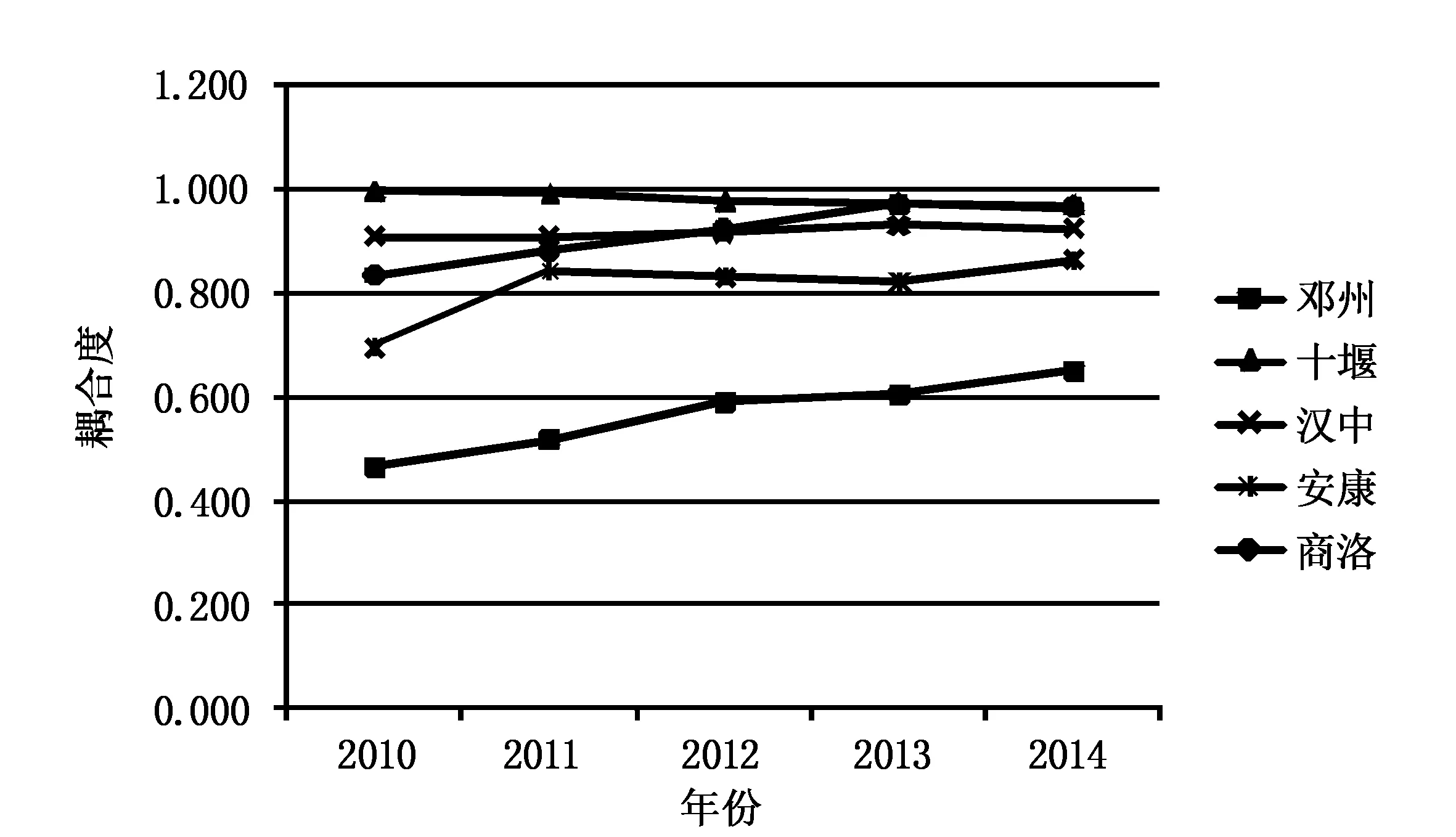

根据耦合协调模型公式,进一步计算出2010—2014年5座中心城市耦合度及协调度指数,如图1所示。

(a) 耦合度C

(b) 协调度D

(c) 耦合协调度均值图1 城市旅游-经济-生态环境系统的耦合度、协调度及其均值

通过图1可知,2010—2014年间,丹江口库区及上游地区5座中心城市旅游-经济-生态环境系统的耦合度与协调度呈现不同程度的上升(图1(a)、图1(b)所示)。由图1(c)可看出,耦合度C均值位于0.8~0.9之间,耦合度较高。邓州、十堰、汉中、安康、商洛5市的耦合协调度指数分别从2010年的0.387、0.736、0.424、0.459、0.379提升到2014年的0.505、0.876、0.612、0.629、0.574。协调度D均值在[0.5,0.7]范围内,整体处于耦合协调发展阶段。

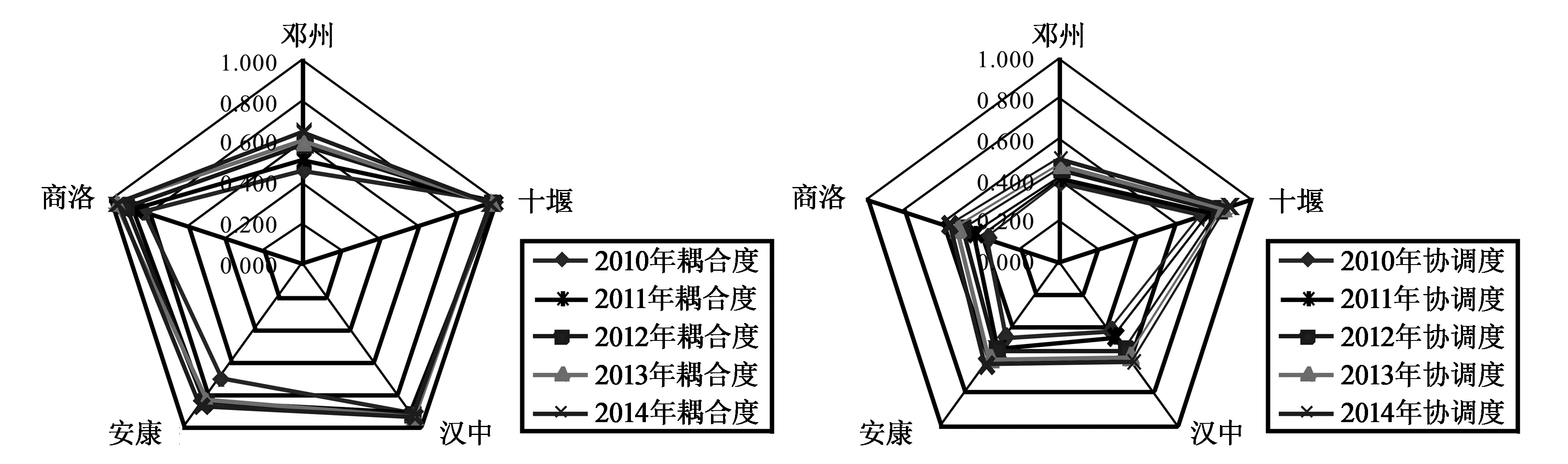

运用Excel软件绘制丹江口库区及上游地区5中心城市旅游-经济-生态环境耦合协调雷达图。分析结果显示:

(1)从耦合度来看(图2),耦合度最高的是十堰市;其次为汉中、商洛,汉中的耦合度指数一直保持在相对平稳的水平,商洛的耦合度指数则呈现出逐年递增态势;邓州的耦合度最低。

从数据来看2010年十堰市的耦合度为0.996,汉中和商洛的耦合度为0.909和0.834,表明这3市旅游-经济-生态环境3系统高度耦合,说明系统间关联度较高,相互作用明显。实际上,旅游、经济、生态环境之间相互依存,关联发展。经济发展为旅游发展提供资金支持,旅游发展促进经济发展和结构调整,也为生态环境的改善提供保障。十堰市较高的耦合度得益于其较为坚实的经济基础。特别是“十二五”以来,十堰市积极促进城市经济转型,在巩固汽车产业基础优势基础上,突破性地将生态文化旅游业培育为城市新的支柱产业。而邓州耦合系数最低为0.465,表明3系统处于拮抗阶段。2010年以前邓州市一直是县级市,在2011年被确定为河南省直管县试点市,整体经济基础薄弱,旅游产业发展严重滞后。

2014年,十堰的耦合系数仍最大(0.970),但较2010年耦合度稍有所下降,这与二汽的整体搬迁以及由南水北调核心水源区划定为限制发展区有一定关系。商洛5年间耦合度提升较大(0.965),商洛市整体经济水平在陕南3市中处于末位,在限制开发前,工业经济的贡献率极低,近些年重点发展旅游业,经济发展迎头赶上,是陕南经济增速最快的城市,旅游业的强带动性、综合性和关联性特征使其在“十二五”期间有了较大的提升。汉中(0.925)、安康(0.865)分别位居第三和第四。而邓州的耦合度(0.652)虽较2010年有了很大提升,但仍为5市中最低的。

数据表明,经过5年的发展,十堰及陕南3市旅游-经济-生态环境均达到高度耦合阶段,而邓州市则由拮抗阶段步入磨合阶段。

(2)从协调度看(图3),十堰市仍是5市中旅游-经济-生态环境协调发展最好的城市,其耦合协调度由2010年的0.736增长至2014年的0.876,已经由“中级协调”向“良好协调”转变,表明十堰市旅游-经济-生态环境协调发展态势良好,属于高度耦合协调型,已经步入良性发展轨道。这与近年来十堰市紧抓发展机遇,经济结构调整成绩显著,借机湖北汉江生态经济带建设、秦巴山片区旅游发展及鄂西北生态文化旅游圈建设,重点打造“青山、秀水、汽车城”3张名片,着力提升十堰在鄂、豫、陕、渝区域中心地位的发展战略不无关系。其次为汉中、安康两市。2010年,安康、汉中的耦合协调指数分别为0.459和0.424,汉中、安康旅游-经济-生态环境耦合度较高,但发展的协调性不够,属于“濒临失调”发展状态。邓州与商洛则同属于“轻度失调”发展,耦合协调发展指数分别为0.387和0.379。到2014年,汉中、安康、商洛、邓州4市耦合协调指数得到不同程度的提升,表明耦合协调发展水平总体变化特征比较稳定。安康、汉中旅游-经济-生态环境耦合协调发展水平步入“初级协调”阶段,协调指数分别为0.629和0.612。商洛与邓州同属“第三梯队”,步入“勉强协调”发展水平,耦合协调指数分别为0.574和0.505,这与该区域区位、经济、政策的边缘性及近年来限制发展等制约因素有关。随着交通条件的改善,利好政策的覆盖及绿色产业、循环经济政策的提出,传统经济发展瓶颈被破解,未来发展潜力巨大。

图2 2010—2014年5市耦合度对比 图3 2010—2014年5市协调度对比

4 结论与讨论

以丹江口库区及上游地区5座中心城市为研究区域,在构建旅游-经济-生态环境评价指标体系基础上,运用耦合协调度模型对2010—2014年该区域的旅游产业、社会经济、生态环境的耦合协调发展状况进行了定量对比分析。研究结果表明,该区域5市旅游-经济-生态环境耦合协调发展水平逐年提升,总体上呈平稳协调发展趋势。其中,十堰的耦合协调度较高,属于良好协调型,安康、汉中属于初级协调型,商洛和邓州目前正步入勉强协调发展水平。就旅游-经济-生态环境3子系统综合发展水平对比而言,十堰市总体发展水平最高,其旅游综合效益高于经济和生态环境效益,旅游产业在区域经济发展中的地位和作用日益显现。旅游带动经济发展,旅游促进生态环境保护的关联性日益增强,耦合度在5市中是最高的;邓州市与此相反,生态环境效益优于旅游效益和经济效益,旅游产业和社会经济发展提升空间很大;陕南3市则3大系统综合效益基本持平,其中安康的生态环境效益较好,汉中的经济效益较好,3市的旅游综合效益整体较低。在当前发展方式转变背景下和一系列政策机遇引导下,一方面,陕南3市应在生态环境承载力范围内,大力发展旅游产业;另一方面,应发挥区域资源优势,建设优质绿色农产品、新能源新材料和特色生物资源加工基地。通过旅游繁荣经济,通过经济促进旅游,最终促成旅游、经济与生态环境协调发展。

需要指出的是:

(1)虽然参考了诸多研究旅游-经济-生态环境耦合协调关系的文章,构建了城市旅游产业、社会经济、生态环境耦合协调发展指标体系,并运用较为成熟的熵值法确定指标权重,但在指标的选取上还存在不全面因素,在指标的细化上深度不够。

(2)由于丹江口库区及上游地区区域中心5城市的提法来源于2012年10月国家发改委发布的《丹江口库区及上游地区经济社会发展规划》,本文作为尝试性研究,选取的数据范围为2010—2014年间。从时间纵截面来看,范围偏小,导致对其耦合协调度的变化规律和特征把握还不很准确。

(3)虽然进行了简单的时间序列和空间格局的分析,但对各市耦合协调发展演化的影响因素、未来发展趋势及政策引导还有待深入分析,这也是后续需要进一步研究的地方。

[1]LEE CHIEN-CHIANG,CHANG CHUN-PING.Tourism development and economic growth,a closer look at panels[J].Tourism Management,2008(29):180-192.

[2]CHI-OK O H.The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy[J].Tourism Management,2005,26(1):39-44.

[3]STEPHEN L J S.Recreation Geography:Theory and method[M].Beijing:Higher Education Press,1992.

[4]WALL G,WRIGHT C.The Environment Impact of Outdoor Recreation[R].Ontario:University of Waterloo,1977.

[5]GOSSLING S.Global Environmental Consequences of Tourism[J].Global Envi-ronmental Change,2002,12(4):134-147.

[6]SALEHMA.Assessment of mangrove vegetation on Abuminqar Island of the Red Sea[J].Journal of Arid Environments,2007,68(2):331-336.

[7]GROSSMAN G M,KRUEGER A B.Economics growth and the environment[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110(2):353-377.

[8]GALINIS A,VAN LEEUWEN M.A CGE model for Lithuania:The future of nuclear energy[J].Journal of Policy Modeling,2000(6):78-89.

[9]ALLAN G, HANLEY N, MCGREGOR P K.The impact of increased efficiency in the industrial use of energy:A computable general equilibrium analysis for the United Kingdom[J].Energy Economics,2007(27):89-95.

[10]WEI W, ALAREZ I, MARTIN S.Sustainability analysis:Viability concepts to consider transient and asymptotical dynamics in socioecological tourism-based systems[J].Ecological Modelling,2013,251(1):103-113.

[11]杨仕弘.广州城市环境与经济协调发展预测及调控研究[J].地理科学,1994,14(2):136-143.

[12]廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系[J].热带地理,1999,19(2):171-177.

[13]王海萍,陈斐,王圣云,等.中部地区城市群经济发展与生态环境协调性定量分析[J].南昌大学学报:人文社会科学版,2010,41(1):95-100.

[14]刘定惠,杨永春.区域经济-旅游-生态环境耦合协调度研究——以安徽省为例[J].长江流域资源与环境,2011,20(7):892-896.

[15]庞闻,马耀峰,唐仲霞.旅游经济与生态环境耦合关系及协调发展研究——以西安市为例[J].西北大学学报:自然科学版,2011,41(6):1097-1101.

[16]王继军,郭满才.农业生态经济系统耦合过程模型的建立及应用[J].生态学报,2010,30(9):2371-2378.

[17]刘耀彬,李仁东,宋学锋.中国区域城市化与生态环境耦合的关联分析[J].地理学报,2005,60(2):237-247.

[18]郭晓东,李莺飞.中国旅游经济与生态环境协调发展水平的空间差异与演变特征[J].中国人口资源与环境,2014,24(5):356-359.

[19]钟霞,刘毅华.广东省旅游-经济-生态环境耦合协调发展分析[J].热带地理,2012,32(5):568-574.

[20]张荣天,焦华富.泛长江三角洲地区经济发展与生态环境耦合协调关系分析[J].长江流域资源与环境,2015,24(5):719-727.

[21]王凯,李悦铮,江海旭.区域旅游-经济-环境耦合协调度研究——以辽宁沿海经济带为例[J].资源开发与市场,2013,29(6):658-661.

[22]张燕,徐建华,曾刚,等.旅游-经济-生态系统可持续协调发展评价模型构建与实证研究——以广西桂林为例[J].旅游科学,2008,22(3):31-35.

[23]张玉萍,瓦哈甫·哈力克,党建华,等.吐鲁番旅游-经济-生态环境耦合协调发展分析[J].人文地理,2014(4):140-145.

[24]刘长生,简玉峰.环境保护与旅游经济协调发展研究——基于中国四大世界自然与文化遗产旅游目的地的面板数据分析[J].旅游学刊,2010,25(10):23-31.

[25]耿松涛,谢彦君.副省级城市旅游经济与生态环境的耦合关系研究[J].城市发展研究,2013,20(1):91-97

[责任编辑:李 莉]

Estimate and contrast of coupling coordinative degree among tourism industry-regional economy-ecological environment in regional central cities——A case study of the Danjiangkou reservoir area and the upper reaches of the region

HE Hong1,WANG Shu-xin2

(1.Institute of Qinling and Shu Roads Tourism Development, School of History and Tourism,Shaanxi Sci-Tech University, Hanzhong 723000, China;2.Regional Economics and Social Development Research Institute,Shaanxi Sci-Tech University, Hanzhong 723000, China)

Exploring the relationship between tourism, economic development and ecological environment has been the hot topic. In this paper, we took the Danjiangkou reservoir area and the upper reaches of the region as the research object. Firstly, the coupling-coordination model of tourism, economic development and ecological environment was established. Then, we used the entropy method to calculate the tourism, economic development and the comprehensive index of ecological environment system. Finally we used the coupling-coordination model to analyze tourism, economic development and ecological environmental system coupling-coordination and its evolution. The results prove that, tourism, economic development and ecological environmental system coupling and coordination degree raised smoothly year by year in the Danjiangkou reservoir area and the upper reaches of the region during 2010—2014.The coupling of tourism, economic development and ecological environment was between 0.8 and 0.9 during 2010—2014,on the whole located in the running-in stage. While the coordination degree of tourism, economic development and ecological environment was between 0.5 and 0.7, generally presenting barely coupled coordination and primary coupled coordination. But there are some differences in the coupling coordination degree level of tourism, economic development and ecological environment system. The coupling coordination degree of Shiyan city is higher than the other four cities. Shiyan city is classified as good coupled coordination. Ankang and Hanzhong are both belong to primary coupled coordination. Yet, at present Shangluo and Dengzhou are stepping into the stage of barely coupled coordination.

tourism;economic development;ecological environment;coupling coordination;the Danjiangkou reservoir area and the upper reaches of the region

1673-2944(2016)05-0085-08

2016-04-21

2016-06-01

陕西省教育厅专项科研计划项目(15JK1118);陕西省哲学社科规划项目(2015D030);陕西理工学院科研计划项目(SLGKY14-26)

何红(1978—),女,陕西省蒲城县人,陕西理工大学副教授,硕士,主要研究方向为区域旅游经济;王淑新(1982—),男,山东省诸城市人,陕西理工大学副教授,博士,主要研究方向为旅游经济与区域发展。

O29:F592.99

A