辨证施护对缺血性中风后失眠的疗效观察

高惠艳

【护理论坛】

辨证施护对缺血性中风后失眠的疗效观察

高惠艳

目的观察辨证施护对缺血性中风后失眠的临床疗效。方法使用随机分组的方法将83例缺血性中风后失眠的患者分为对照组及治疗组。对照组41例予以西医常规护理,并给予地西泮2.5~5mg,1次/日睡前口服;治疗组42例在常规西医护理基础之上予以中医辨证施护,治疗3周后观察两组患者的临床疗效,睡眠质量改善情况(PSQI),不良反应发生率及护理满意度。结果治疗组痊愈15例,显效20例,有效6例,无效1例,总有效率97.62%。对照组痊愈6例,显效11例,有效15例,无效9例,总有效率78.05%。治疗组在临床疗效、PSQI、不良反应发生率及护理满意度均优于对照组(P<0.05)。结论辨证施护较常规护理临床疗效满意,睡眠质量改善明显,不良反应发生率低,护理满意度高,值得临床推广。

辨证施护;缺血性中风;失眠

中风后失眠是中风之后引起的一种常见睡眠障碍,多发生在恢复期及后遗症期,有失眠的表现[1],如入睡难,复睡难,易醒,早醒,半寐半醒,甚至彻夜无眠,伴昼时疲乏无力,体倦等;发病率高,严重者影响后续康复及治疗;此证归属于中医不寐范畴;西医治疗主要以镇静安神为主,此类药物长期服用疗效差,不良作用明显。而中风又以缺血性中风常见,故本研究以缺血性中风后失眠患者为对象,拟在探索以中医理论为基础的辨证施护对此病的作用,获满意疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料将2013年12月—2014年12月在辽宁省丹东市第三医院缺血性中风后伴失眠的患者83例随机分为对照组41例及治疗组42例。其中对照组男24例,女17例,年龄41~80岁,平均年龄(56.46±14.89)岁,中风后失眠病程10~90天,平均(40.72±15.66)天;治疗组男26例,女16例,年龄43~79岁,平均年龄(55.07±13.76)岁,病程15~90天,平均(42.54±14.38)天;两组年龄、性别、中风后失眠病程方面具有均衡性(P>0.05)。

1.2诊断标准

1.2.1中医标准符合《中风病诊断与疗效评定标准》[2]。

1.2.2西医标准符合《各类脑血管疾病诊断要点》[3]。

1.2.3失眠标准符合2012年《中国成人失眠诊断与治疗指南》[4]:①入眠难或时间>30分钟;夜间觉醒≥2次;早醒;质量降低;时间通常<6h;醒后疲乏感。②满足睡眠条件但仍出现上症。③影响日间功能:思睡;易激惹;疲劳感;集中力、记忆力或注意力下降;工作、兴趣、精力、学习社交能力降低;躯体症状头痛、紧张、头晕;过度关注睡眠。满足以上三个条件。

1.3纳入标准①符合上述标准。②年龄40~80岁。③生命体征平稳,病程10~90天。④纳入前1周内未用药治疗者。⑤失眠发生在中风之后。⑥知情同意。

1.4排除标准①不符合诊断标准。②年龄在40~80岁区间之外的。③意识不清者或病程小于10天或大于90天。④1周内治疗并可能影响观测指标。⑤严重的心、肝、肾疾患及司机、孕妇、高空作业、哺乳期、精神病等特殊人群。⑥未签署知情书者。

1.5剔除标准①依从性差,未按规定接受治疗者。②病程加重以及有严重不良反应、并发症者。③治疗期间使用其他药物者。

1.6治疗方法

1.6.1对照组给予常规西医护理,且予地西泮片(东北制药集团有限公司生产,国药准字H21022887)2.5~5mg,日1次睡前白开水送服。

1.6.2治疗组在常规西医护理的基础上予以中医辨证施护,具体如下。①生活起居护理:室内安静无噪音、光线柔和,避风寒,每天户外锻炼及晒日光不少于2h。②情志护理:耐心倾听患者感受,予以安慰鼓励,树立其信心,调理其情绪。③饮食护理:饮食以益气、健脾、安神为主,如小米、牛奶、核桃、瓜子等,水果如香蕉、大枣、奇异果等,忌食过多甜食、辛辣、黏腻和刺激性食品。④用药护理:常规治疗的基础上可与酸枣仁汤加减,主方如下:川芎9 g,酸枣仁30 g,知母9 g,茯苓9 g,甘草3 g,柴胡15 g,白芍15 g,上方随证加减。⑤康复护理:床褥舒适,指导患者睡眠时调理呼吸放松全身,配合穴位按摩,以攒竹、太阳、上星、四神聪、安眠、风池、天冲、率谷等穴位点按揉,每穴1~3分钟,再加拿、摩、梳法,每天睡前一次30分钟,初由护士示范,后护士指导家属护理,按摩的同时再与轻音乐如《高山流水》《百鸟朝凤》等配合[5]。

1.7观测指标临床疗效、匹兹堡睡眠质量指数(PSQI指数)[6]、不良反应、护理满意度。

1.8疗效判定治疗3周后判定疗效。

1.8.1临床疗效判定痊愈:睡眠时间与质量上基本恢复正常,或夜间有效睡眠6小时以上,醒后无疲乏感;显效:睡眠时间及质量好转明显,时间上增加3h以上,深度增加;有效:症状减轻,时间上增加小于3h;无效: 治疗后睡眠无改善或加重[7]。

1.8.2PSQI指数治疗前后分别测评PSQI,PSQI由18个条目分成7成分,分为入睡时间、睡眠质量、时间、障碍、效率、催眠药物、日间功能障碍及临床症状。每成分分 0~3四个等级计分,各分数叠加总得分为PSQI,得分越高代表睡眠质量越差[8]。

1.8.3不良反应判定观察两组不良反应的发生率。

1.8.4护理满意度分四个级别很满意、满意、不满意、很不满意,治疗结束后采用无记名的方式分别投入两个信箱。满意率=(很满意+满意)/总数×100%。

2 结果

2.1病例纳入情况纳入样本84例,治疗3天后对照组因心绞痛转入心内科而被迫退出1例(未计入疗效),期间无脱落病例;实际入组83例。

2.2临床疗效治疗3周后临床疗效对比见表1。

表1 两组临床疗效比较 (例,%)

注: 治疗后两组的临床疗效比较(P<0.01),差异具有统计学意义

2.3PSQI指数治疗3周后,PSQI指数对比见表2。(P<0.01)

表2 两组PSQI指数比较 (例,

注:两组治疗前评分比较(P>0.05),差异无统计学意义;组内治疗前后评分比较(P<0.01),差异具有统计学意义。治疗后两组间评分比较(P<0.05),差异具有统计学意义

2.4不良反应发生率观察两组不良反应发生率对比见表3。

表3 不良反应发生率比较 (例,%)

注: 两组不良反应发生率比较(P<0.05),说明两组差异具有统计学意义

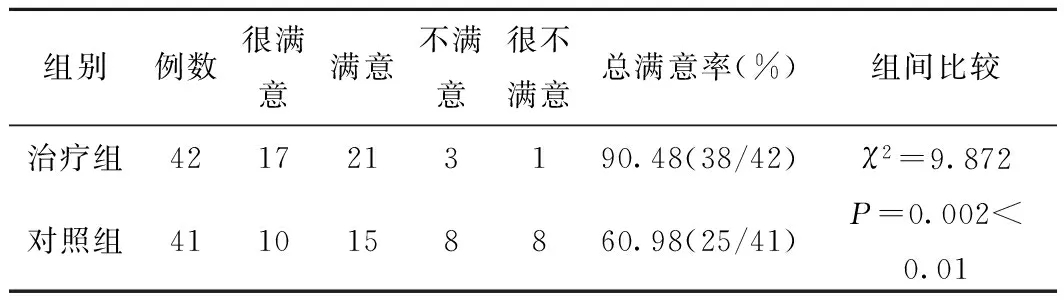

2.5护理满意度两组护理满意度对比见表4。

表4 两组护理满意度对比 (例,%)

注: 两组护理满意度比较(P<0.01),差异显著具有统计学意义

3 讨论

缺血性中风后常伴随着睡眠时间、质量不足的情况,因其发生在中风之后,所以病因病机上有其特殊性,中风主要的病机是风、火、痰、虚、瘀;而这方面的病机又构成了失眠的病因[9],失眠又反过来影响中风后的康复,甚至有再次发生中风的风险,故对中风后失眠应积极治疗。西药主要以镇静为主,长期服用疗效降低且不良作用明显,中医对其治疗存在较大优势。

本研究采用西药及常规护理为对照,对中风后失眠给予辨证施护的治疗护理方法,在临床疗效、PSQI指数、不良反应发生率及护理满意度方面做对比实验,实验结果表明,无论在临床疗效及睡眠质量上,还是不良反应及护理满意度方面经统计学计算P<0.05,差异具有统计学意义。但本研究亦存在不足之处,病人来源单一,代表性不高,且中风部位没有纳入统计,其科学性需进一步考证[10]。

综上所述,辨证施护较常规护理临床疗效满意,睡眠质量改善明显,不良反应发生率低,护理满意度高,值得临床推广。

[1]汪燕,梁发俊,肖伟.中风后失眠的中医诊疗进展[J].中医药临床杂志,2015,27(1):128-130,131.

[2]国家中医药管理局脑病急症科科研协作组.中风病诊断疗效评定标准[J].北京中医药大学学报,1996,19(1):55-56.

[3]中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-380.

[4]中华医学会神经病学分会睡眠障碍学组.中国成人失眠诊断及治疗指南[J].中华神经科杂志,2012,45(7):534-540.

[5]罗珊.缺血性中风急性期患者辨证施护的效果研究[D].成都:成都中医药大学,2012.

[6]刘贤臣.匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI)[J].中国心理卫生杂志,1999(增刊):31-35.

[7]中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,2002:178-180.

[8]潘博希,陈维,王明红,等.健脾疏肝汤与复方枣仁胶囊昼夜交替治疗脾虚肝郁型失眠临床观察[J].中国中医药信息杂志,2013,20(5):78-80.

[9]贾志明.加味归脾汤加穴位敷贴治疗缺血性中风后失眠[D].武汉:湖北中医药大学,2013.

[10]刘红宇.缺血性卒中后失眠证候分布特点及相关因素分析[D].广州:广州中医药大学,2007.

辽宁省丹东市第三医院精神科(丹东 118000)

10.3969/j.issn.1003-8914.2016.20.051

1003-8914(2016)-20-3016-03

�玉玺

2016-04-06)