基于技术生态位的集群企业协同创新组织模式研究

——以湖南省工程机械产业集群为例

曾祥炎 易秋平

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201)

基于技术生态位的集群企业协同创新组织模式研究

——以湖南省工程机械产业集群为例

曾祥炎 易秋平

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201)

集群企业之间技术生态位关联性主要包括竞争型、互补型与单向型三种类型,出于企业“生存策略”需要,不同技术生态位环境下集群企业协同创新的组织模式应有所差别:竞争型技术生态位企业适宜政府主导的项目制和实体制协同创新组织模式;互补型技术生态位企业适宜市场导向型的共建制和联盟制协同创新组织模式;单向型技术生态位企业适宜宿主型企业主导的项目制和联盟制协同创新组织模式。针对不同情形,政府部门应主动作为,有效采取不同政策措施,充分激发集群企业参与协同创新的积极性,实现产业集群创新驱动发展与升级。

技术生态位;集群企业;协同创新;组织模式

一、引言

一般认为,产业集群因高密度的创新资源聚集特点而具有进行产学研协同创新的先天优势[1][2]。正因为如此,近年来我国出现了大量围绕地区产业集群发展打造的协同创新平台,目的在于解决单个企业解决不了的产业共性技术难题,实现产业集群升级并推动地区经济发展。理论上,这些协同创新平台是突破创新主体间壁垒,实现大跨度技术资源整合,提升集群自主创新能力和整体竞争实力的一种有效手段。但从实施的情况来看,很多协同创新平台并未取得预期的社会经济效果,例如,作为协同创新重要的组织方式之产业技术创新联盟的不稳定或失败率高达57%-70%[3]。尽管引致协同创新失败的原因多种多样,但其中一个非常重要的原因,是一些协同创新平台的打造,未能充分考虑到产业集群的“生态群落”特征,从而一定程度地忽视了集群企业间的竞合关系及其对协同创新绩效的影响。

事实上,作为“创新单元”,集群企业与生物群落中的生命个体类似,既要与群内其他个体相互依存,同时又要彼此竞争。理论上,如果协同创新平台的打造仅仅考虑集群企业间的亲缘关系、互惠关系,而不能对相互之间“适者生存”的竞争关系详加考察,就很难全面激发集群企业参与协同创新的积极性,从而达到预期效果。实践中,我国政府一般采取直接财政资助(科研基金、重大专项、研发计划等)或设立财政引导资金间接资助(引导基金、引导专项等)对协同创新活动进行支持,这种模式很容易导致一些机构“拉郎配”,骗取国家资金,要避免这种情况发生,必须明确参与主体的生存特点,强化它们在协同创新过程中的互惠共生关系。基于此,笔者试图从技术生态位视角,针对集群企业参与协同创新的机理机制及其效果进行分析,既丰富协同创新理论,又为政府提供一条提升协同创新绩效的可能路径,在政府引导、建设协同创新平台及制定相关政策方面提供合理化建议。

二、文献述评

Alfred Marshall在《经济学原理》的序言中指出,“经济学家的麦加应当在于经济生物学,而非经济力学”。由于产业组织系统和自然生态系统的相似性,从生态学视角研究产业和企业发展的思想越来越受到重视。20世纪90年代,一些学者把生态学的生态位(ecological niche)概念引入技术创新领域,提出了技术生态位(technology niche)概念(Schot & Hoogma,1994[4];Stuart & Podolny,1996[5]),认为技术生态位作为孕育新技术的“孵化器”,对产业技术创新能力的培育和提升有着非常重要的价值。经过20多年的发展,国外学者对技术生态位的研究已初步形成理论体系,包括在技术生态位的形成机理、技术生态位对新技术发展成熟的助推作用、技术生态位在社会技术变迁演化中的特殊功能等方面展开了深入的探讨。

国内关于技术生态位的研究还处于探索阶段。2002年,张丽萍在国内较早提出技术生态位概念[6],根据其观点,技术生态位是指在一定时空范围内(如某一地区或国家)该技术所处环境提供给它的各种可利用资源的集合,包括人、财、物、交通、市场等生态因子和技术水平、环境容量、企业间技术关联等生态关系。之后,有为数不多的学者继续对技术生态位展开研究,其侧重点主要在相关概念界定(黄鲁成,2003[7];刘友金等,2004[8];叶芬斌等,2012[9])、形成与影响机理(孙冰等,2013[10];曾德明等,2015[11])、对技术创新的重要作用(何巨峰等,2008[12];钟美瑞,2009[13];毛荐其等,2014[14])、评价指标体系的构建(许箫迪,2007[15];胡仁杰等,2013[16])等方面。

对比国内外相关研究,可以发现差异明显:国外学者大多强调技术生态位孕育未来核心技术的功用性,而国内学者则更多地从宏、微观层面研究技术生态位本身的演变规律,并侧重于分析产业或企业拥有的技术资源和技术能力等,据此探讨它们在技术生态系统中的层级或“位置”关系,以及这种层级或“位置”关系对该产业或企业所处“生态群落”技术变化的影响。产生这种差别的一种可能原因是,西方发达国家拥有技术先行优势,所面临的主要问题是如何不断培育出新技术保持领先地位,而我国尚处于技术追赶过程中,更需要从宏、微观层面解决国外先进技术引进、消化吸收与“赶超”等现实问题。

近年来,随着我国协同创新战略的实施与推进,国内一些学者开始运用技术生态位理论来分析协同创新的运行问题(吴绍波等,2014[17];李煜华等,2014[18];王文亮等,2016[19])。相关研究基本沿袭了国内学者的一般思路,大都是从参与主体在技术生态系统中的层级或“位置”关系如何影响协同创新运行绩效的角度展开研究。由于相关研究尚处于兴起阶段,将技术生态位理论与协同创新案例(或实证)分析紧密结合的文献还非常少。笔者试图根据企业技术生态位重叠程度,综合考量协同创新参与主体在技术创新方面的竞争与合作关系,从而立足企业“生存策略”,提出不同技术生态环境下有效协同创新的组织模式,为政府相关政策制定提供参考。为了使研究更具针对性,笔者以湖南省工程机械产业集群为例,将研究聚焦于协同创新体系的主要载体——集群企业的协同创新问题,原因在于,身处产业集群这一“生态群落”环境中,集群企业的协同创新行为更具生态学特征,为实现技术生态位理论与实践紧密结合提供了现实观察的便利条件。

三、Lotka-Volterra模型与集群企业协同创新关系

20世纪早期,美国生态学家Lotka(1925)和意大利数学家Volterra(1926)用种间竞争方程来模拟生态学中种群间动态关系,对现代生态学理论的发展产生了重大影响,后来这一理论被称为Lotka-Volterra(种间竞争)模型。在技术创新过程中,由于企业间不可避免的技术生态位重叠现象,其技术竞合关系与种群间的竞合关系具有很大的相似性,政府在推进企业间协同创新时,必须考虑这种“生态现象”,才能提高协同创新的运行效率。接下来,笔者将以Lotka-Volterra模型为基础,构建企业间协同创新模型。

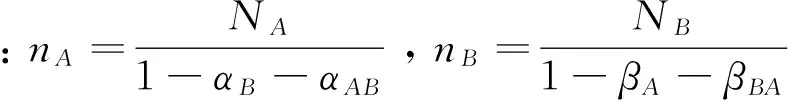

为了分析简便,假定有两个存在技术生态位重叠关系的企业A与B。参考孙耀吾等(2014)[20]的方法并加以改进,运用方程(1)与(2)来描绘协同创新对两个企业技术生态位的影响。

(1)

(2)

(3)

(4)

1、竞争型技术生态位

可见,在集群企业竞争性技术生态位关系下,如果仅仅出于企业自身的“意愿”,协同创新的成功率将会非常低,在这种情况下,必须有一个强有力的“中介”,能够对协同创新剩余进行合理分配,使得αB+αAB>0且βA+βBA>0条件得到满足,一般认为,政府是担任这一“中介”的最佳选择。因此政府主导的项目制和实体制方式将是竞争型技术生态位企业协同创新较为有效的组织模式。并且,由于集群企业间技术生态位高度重叠,共性技术的作用尤其突出,政府通过政策指导与资金投入,围绕产业共性技术打造协同创新平台,实现产业集群的整体技术生态位扩展,是提升技术生态位竞争性集群企业协同创新成功率的重要途径。

2、互补型技术生态位

可见,在集群企业互补性技术生态位关系下,企业有着强烈的协同创新“意愿”,协同创新的成功率将会非常高,在这种情况下,市场导向型的共建制和联盟制方式将是互补型技术生态位企业协同创新较为有效的组织模式。并且,由于集群企业间技术生态位重叠度低,关键技术的作用尤其突出,企业自主通过创新平台攻克关键技术,是实现产业集群的整体技术生态位扩展的重要途径。对于此类协同创新,政府不需过多干预。

3、单向型技术生态位

可见,如果集群企业的技术生态位是单向性的,企业也会有协同创新的“意愿”,协同创新的成功率将会比较高,但前提是宿主型企业必须处于主导地位。在这种情况下,由市场导向为主、政府适度引导的项目制和联盟制方式将是单向型技术生态位企业协同创新较为有效的组织模式。企业通过实验室与创新平台攻克共性技术与关键技术,是实现产业集群的整体技术生态位扩展的重要途径。

综上所述,可以得出不同技术生态位关系下的集群企业协同创新组织模式,如表1所示。

表1 不同技术生态位的集群企业协同创新组织模式

四、湖南省工程机械产业集群企业协同创新组织模式分析

1、组织模式现状

湖南工程机械产业集群是我国最具活力的工程机械产业集群之一,拥有着三一重工、中联重科、山河智能等世界工程机械50强的龙头企业,在2015年工程机械制造商实力排行中,三一重工、中联重科、山河智能在世界(国内)的排名分别为第9(2)、11(3)与41(8)位。目前,登记在册的湖南工程机械企业达300多家,主要分布在长沙经开区、长沙高新区、宁乡经开区等产业园区,地理分布上形成了较强的网络集聚效应,为集群企业协同创新创造了非常好的条件。

近年来,随着产业集群不断发展壮大以及相关创新政策的强劲推动,湖南省工程机械产业集群产学研协同创新活动日益频繁,特别是龙头企业与中小企业之间、企业与高校、科研院所之间的协同创新稳步发展。在协同创新的组织模式上,虽然呈现出多样化趋势,但最为普遍的是项目制、联盟制和共建制三种类型。

(1)项目制

包括委托研发与协同攻关等具体方式。委托研发主要是三一重工、中联重科、山河智能等龙头企业将所需新产品、新技术、新工艺、新材料等研发项目和任务委托给大学、科研院所、其他企业进行研究开发,再购买该技术。如2011年,中联重科从德国JOST起重机有限公司引进了关于平头塔机系列产品的全套技术,这一举措为中联重科稳定国内市场及开拓海外市场发挥了重要作用。协同攻关主要是集群企业在政府项目的引导下进行产学研联合技术攻关,既包括国家“863”、“973”、国家科技计划等项目,也包括湖南省及各级地方政府为加快工程机械产业的发展与转型升级实施的各类科技攻关项目。如“十二五”期间,中联重科就与中铁大桥局、哈尔滨工业大学、中国建筑第二工程局合作完成了“52000千牛米建筑起重机械技术研发与产业化”国家科技支撑计划课题,课题组针对超大型塔机在重载条件下实现超大工作幅度、超大起升高度和安全作业的三大核心难题开展技术攻关,成功研制了世界上起重力矩最大的上回转塔机D5200-240和其他12款系列产品,使我国超大型塔机核心技术跃居国际先进水平。

(2)联盟制

包括组建区域性产业技术联盟与组建跨行业、跨区域产业技术创新联盟等具体方式。区域性产业技术联盟主要是在政府主导下组建产业技术创新战略联盟,以此带动产学研协同创新。如2012年,湖南省以三一重工为依托,组建了“基于物联网的工程机械智能化技术湖南省重点实验室”,成功研制出工程机械专用智能控制器,填补了国内空白,使湖南工程机械率先跨入物联网时代。跨行业、跨区域产业技术创新联盟主要是产学研通过组建创新联盟开展以构建产业技术链为目标的跨行业、跨区域协同创新。如2014年,中联重科与三湘新奥签署了LNG搅拌车战略合作协议,尝试在工程机械领域和环境能源领域进行协同创新。中联重科的搅拌车全球销售量连续多年第一,三湘新奥在全国有完善的天然气(技术)供应服务网点分布,两个不同行业的龙头企业通过建立技术创新战略联盟,整合双方的人才、技术、网络等优势资源,带来了极大的技术革新,实验证明,LNG搅拌车比同功率柴油搅拌车平均一台每年可节约75000元的燃料成本,同时LNG搅拌车因为使用清洁能源而实现了PM2.5的零排放。

(3)共建制

包括共建研究开发基地与共建高科技园区等具体方式。共建研究开发基地主要是龙头企业与高校、科研院所各自按一定比例投入资金、人力、技术、设备等,创立联合研究开发基地(机构),包括共建研究院、工程研究开发中心等。如2011年,中联重科联合全国市长研修学院共同创立了中国唯一一家从事城市公共装备技术咨询、开发和研究的“中城城市公共装备技术研究院”,对如何为城市建设与管理提供具有适用性、经济性、科学性、前瞻性的城市公共装备体系展开研究,很大程度地推动了我国城市公共装备技术事业的全面发展,为构建绿色生态安全文明城市创造了基础条件。共建高科技园区主要是政府通过政策扶持和税收优惠,以园区为平台,开展高新技术研发、协同攻关、技术转移等方面的合作,促进科技成果顺利转化,实现经济效益。如中联重科在多地建设“中联重科产业园”,形成了国内拥有中联科技园、中联麓谷工业园、中联渭南工业园、中联上海(松江)工业园、中联沅江工业园、中联望城工业园、中联泉塘工业园、中联汉寿工业园等十三大高科技园区,在海外也拥有意大利CIFA工业园等高科技园区的格局。

2、存在的主要问题

尽管近年来湖南工程机械集群企业协同创新取得了稳步发展,在协同层次不断提高的同时组织模式也不断创新。但由于产业集群的基础条件、外部环境以及企业间的生态位关系等原因,湖南工程机械集群企业协同创新组织模式方面还存在以下几个方面的突出问题:

(1)基础研究相对落后,有效率的产学研协同创新组织较少

与工程机械国际巨头卡特彼勒、小松、沃尔沃、日立等企业每年研发投入占营业收入的比重达10%-14%相比,三一重工和中联重科每年研发投入只占营业收入的5%-7%,山河智能的研发投入比重则更低至4%-5%左右(曹虹剑等,2016)[21]。相对较低的研发投入占比,使得湖南工程机械龙头企业将大多数研发资金用于应用技术开发当中,而对基础材料、基础零部件、基础工艺等方面的研发投入相对较少,这在一定程度了制约了湖南工程机械集群企业的持续创新能力。虽然近年来龙头企业也通过与清华大学、华中科技大学、中南大学、湖南大学等高校建立产学研联盟加强合作,包括加强基础研究,但由于欠缺有效率的组织方式,部分合作甚至以失败告终,合作的深度与广度都有深化拓展的必要。如2011年,中联重科联合浙江联运环境工程有限公司聘请浙江大学和同济大学的研究团队开展环卫车的研发,就由于浙江大学和同济大学相继退出而失败。

(2)龙头企业同质化竞争严重,有效率的龙头企业间协同创新组织稀缺

湖南工程机械三大龙头企业之间的技术生态位重叠度比较高,属于竞争型技术生态位。以三一重工和中联重科为例,首先,从产品销售范围看,三一重工和中联重科有汽车起重机、全地面起重机、越野起重机、履带起重机、随车起重机、塔式起重机、履带式挖掘机、轮胎式挖掘机、旋钻挖机、泵车、拖泵、混凝土搅拌站、布料机、湿拌砂浆站、干混砂浆搅拌站、电液压桩机、连续墙抓斗、压路机、摊铺机、铣刨机、沥青搅拌站、叉车、LNG装备等24种产品相似或相同,分别占两个企业销售产品种类的34.39%与42.11%,而其销售收入则占到两个企业的48.25%与49.54%;其次,根据佰腾网中国专利库的统计,从2006-2015年技术专利申请的情况看,三一重工与中联重科技术专利总数分别为2799与5258件,其技术研发类型基本相同,主要集中在作业与运输(分别占40.46%与50.32%)、固定建筑物(分别占24.76%与22.59%)、机械工程(分别占23.80%与17.38%)等领域,并且都是以臂架、液压系统、油缸等相关技术为主。高度重叠的技术生态位使得三一重工与中联重科难以通过市场机制实现协同创新,这一点可以从三一重工和中联重科近年协同创新合作伙伴的选择情况看出,因为在近几年的专利研发合作中,无论是三一重工还是中联重科,都没有选择对方作为合作方,而是选择与自身配套企业、高校及研发机构等单位进行创新合作。

(3)配套产业发展滞后,有效率的龙头企业与配套企业间的协同创新组织短缺

湖南工程机械产业集群除中联重科、三一重工、山河智能等龙头企业规模较大外,其他配套企业数量虽较多,但规模都不太大,多数与三大龙头企业存在“寄生”关系,属单向型技术生态位。作为宿主型企业,三大龙头企业的技术专利发明数量占整个产业集群专利发明数量的90%以上,而作为配套企业的寄生型企业,主要提供一些技术含量低、附加值低的产品,如水箱、机架结构件、底架、吊臂、液压油管等,而许多关键零部件如精密液压件、发动机等,则需要从集群外甚至国外购买。由于配套企业的研发、生产水平跟不上龙头企业,导致宿主型企业与这些企业协同创新的欲望不强,很难产生有效率的协同创新组织。

五、政策建议

湖南要打造具有国际一流的工程机械装备制造研发和产业化基地,关键之一是建立起有效率的协同创新组织,提高自主创新能力。虽然由于企业间技术生态位的差异,不同协同创新组织模式有各自的特点和优势,同时也存在各自的不足和适用范围,需要根据实际操作中暴露出不同的问题采取相应的对策措施进行优化和完善。但就湖南工程机械产业集群而言,由于存在基础研究落后、龙头企业同质化竞争、配套产业滞后等现实问题,要想打造优良的协同创新环境,建立有效率的协同创新组织,以下几个方面需要重点解决:

1、完善政策支撑与技术服务体系,突破体制机制障碍,优化管理服务职能

优越的创新环境是产生有效率的协同创新组织的重要条件,而优越的协同创新环境往往与政府保驾护航密不可分[22]。对于湖南工程机械产业集群的整体创新环境而言,政府需要做的是着力突破产学研用合作的体制机制障碍,实现创新生态优化、创新资源高度集聚,在发挥市场配置资源基础性作用的同时,优化管理服务职能。这项工作包括“硬件”与“软件”两个方面,“硬件”方面,政府可以通过改善通讯、交通、标准厂房、公共基础设施等来优化协同创新的硬环境;“软件”方面,政府可以通过系列改革,完善产权保护、产权交易、成果转化、专业技术培训、人才引进、创新指导、提高办事效率和工作透明度等相关政策措施来营造协同创新的软环境。

2、推进多元支持,发展有效率的产学研协同创新组织,强化基础研究

技术开发需要有基础研究成果作为支持,当前,基础研究相对落后已经是制约湖南工程机械产业集群升级的一个“短板”,因此,加强基础研究,实现原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,对于湖南工程机械产业集群发展意义重大。对此,政府需要在充分利用国家和省现有科技、教育、文化等领域及产业的专项资金以形成集聚效应的前提下,继续加大基础研究的投入,在湖南工程机械产业基础研究方面继续强化相关政策倾斜和引导性、奖励性的资金支持,并通过建立产学研协同创新联盟,必要情况下建立实体组织,推进社会多元支持和投入,充分激发行业部门、骨干企业、地方政府、高校、科研机构、中介组织等参与的积极性,从而建立健全多元投入长效机制,从资金上保障湖南工程机械产业基础研究顺利开展。

3、加大政府干预,发展有效率的龙头企业间协同创新组织,攻克关键技术

由于湖南工程机械产业集群龙头企业间技术生态位的强竞争性,出于企业自身的“意愿”很难形成有效的协同创新组织。这种情况下,政府宜加大干预与资金投入力度,通过行业主管部门、科技部门、行业协会等,以项目制与实体制为主要组织方式,必要情况下建立实体组织,搭建产业共性技术研发平台,引导推进龙头企业开展联合技术攻关,重点开发关键液压技术、机电液一体化技术、信息控制技术、发动机技术、新材料技术等,解决集群发展升级的共性难题,提高工程机械产业整体研发、系统设计和技术服务总承包的能力,并形成自主知识产权。然后,通过鼓励和引导集群龙头企业主导制定行业标准、国内标准,积极参与国际主流技术标准制定,抢占产业集群升级制高点。

4、完善产业链条,发展有效率的产业链协同创新组织,实现集群升级

湖南工程机械产业集群配套产业发展滞后,导致中联重科、三一重工、山河智能等龙头企业与配套企业进行协同创新的欲望不强。针对这一情况,政府宜进行适度干预,通过引入技术含量高的配套企业、促进本地配套企业转型升级等手段,进行“补链”与“强链”,完善产业链条。在此基础上,以项目制和联盟制为主要组织方式,引导龙头企业带动配套企业针对产业链关键环节开展协同创新,突破最紧缺的零部件包括高精度、高质量的液压泵、液压阀、液压马达、大马力发动机、减速机等的“瓶颈”,实现核心产业链条延伸能力的快速提升,为打造成熟的产业集群创造条件。

[1]Michael E.Porter. The Competitive Advantage of Nations[M].New York: The Free Press,1990. 117.

[2]刘友金.中小企业集群式创新[M].北京:中国经济出版社,2004.15.

[3]陈 伟,张永超,马一博,田世海.基于AHP-GEM-Shapley值法的低碳技术创新联盟利益分配研究[J].运筹与管理,2012,(4):220-226.

[4]Schot, J.W. & Hoogma, R. & Elzen, B. Strategies for shifting technological systems[J]. The case of the Automobile System, 1994, (10): 1060-1076.

[5]Stuart,T.E. & Podolny,J.M. Local search and the evolution of technological capabilities[J]. Strategic Management Journal, 1996, (1):21-38.

[6]张丽萍.从生态位到技术生态位[J].科学学与科学技术管理,2002,(3):23-25.

[7]黄鲁成.区域技术创新系统研究:生态学的思考[J].科学学研究,2004,(4):215-219.

[8]刘友金,罗发友.企业技术创新集群行为的行为生态学研究——一个分析框架的提出与思路[J].中国软科学,2004,(1):68-72.

[9]叶芬斌,许为民.技术生态位与技术范式变迁[J].科学学研究,2012,(3):321-327.

[10]孙 冰,袭 希,余 浩.网络关系视角下技术生态位态势研究:基于东北三省新能源汽车产业的实证分析[J].科学学研究,2013,(4):518-528.

[11]曾德明,韩智奇,邹思明.协作研发网络结构对产业技术生态位影响研究[J].科学学与科学技术管理,2015,(3):87-95.

[12]何巨峰,谢卫红.技术生态位与技术能力演化关系实证研究[J].系统工程,2008,(5):36-41.

[13]钟美瑞.技术生态位及生态化对企业技术创新的作用机理[J].科技进步与对策,2009,(12):79-83.

[14]毛荐其,徐艳红.基于技术生态的新技术涌现研究[J].科学学与科学技术管理,2014,(1):42-47.

[15]许箫迪. 高技术产业生态位测度与评价研究[D].南京:南京航空航天大学博士学位论文,2007.115-167.

[16]胡仁杰,张光宇,刘贻新.高新技术企业技术生态位测度与评价[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2013,(6):861-864.

[17]吴绍波,顾 新.战略性新兴产业创新生态系统协同创新的治理模式选择研究[J].研究与发展管理,2014,(1):13-20.

[18]李煜华,武晓锋,胡瑶瑛.共生视角下战略性新兴产业创新生态系统协同创新策略分析[J].科技进步与对策,2014,(2):47-50.

[19]文 亮,肖美丹,吴 静,王力斌.产学研协同创新生态机制影响因素研究[J].技术经济与管理研究,2016,(3):34-38.

[20]孙耀吾,韩 冰,黄万艮.高技术服务创新网络生态位重叠企业竞合关系建模与仿真[J].科技进步与对策,2014,(7):59-63.

[21]曹虹剑,李 睿,贺正楚.战略性新兴产业集群组织模块化升级研究[J].财经理论与实践,2016,(2):118-122.

[22]曹 兴,黄玲雁. 基于DEA的湖南省高技术产业创新效率研究[J]. 湖南工业大学学报,2014,(5):21-25.

(编辑:周亮;校对:余华)

Research on Collaborative Innovation Organizational Pattern of Cluster Enterprises Based on Technological Niche ——Take Hunan Engineering Machinery Industry Cluster as Example

ZENG Xiang-yan YI Qiu-ping

(BusinessSchoolofHunanUniversityofScienceandTechnology,XiangtanHunan411201)

The technological niche relations among cluster enterprises mainly include three types: the competitive, complementary and one-way type, and for enterprise’s “survival strategy” needs, under the different technological niche environment, collaborative innovation organizational pattern of cluster enterprises should be different: competitive technology niche enterprises are appropriate for government-led project scheme and the real system; complementary technology niche enterprises are appropriate for market-oriented co-construction scheme and alliance system; one-way technology niche enterprises are appropriate for host enterprises-oriented the project scheme and alliance system. According to different situations, the government departments should take acton initiativly, to take different policies and measures effectively, and fully inspire the enthusiasm of cluster enterprises to involved in collaborative innovation, then realizing that the industrial cluster innovation drives its development and upgrade.

technological niche; cluster enterprises; collaborative innovation; organizational pattern

2016-06-10

湖南省哲学社会科学基金项目“湖南省工程机械产业协同创新组织模式与激励机制研究”(项目编号:12JD26)、国家自科基金青年项目“嵌入新国际分工网络体系的集群企业跨区域协同创新动力机制与激励模式研究”(项目编号:41301114)

曾祥炎(1975- ),男,湖南新宁人,湖南科技大学商学院、两型社会改革与生态文明建设协同创新中心副教授,硕士研究生导师,经济学博士,研究方向:宏观产权结构理论、协同创新激励机制

10.16546/j.cnki.cn43-1510/f.2016.05.011

F276.44

A

2095-1361(2016)05-0086-09