论文学典籍的注释原则与注释思想

丁俊苗

(巢湖学院 文学传媒与教育科学学院,安徽 合肥 238000)

论文学典籍的注释原则与注释思想

丁俊苗

(巢湖学院 文学传媒与教育科学学院,安徽 合肥 238000)

文学典籍的注释涉及文本、作者、注者与读者等多个关键因素,注释的内容也极其广泛,纷繁复杂的注释现象背后,实有一些基本的注释原则和注释思想贯穿,使注释繁而不乱,杂而有序。实践中,应遵循的注释原则有:忠实文本、尊重作者、显现注者和敬畏读者,与注释原则相应,也形成了成熟的注释思想,主要有:知人论世、以意逆志、六经注我和与析共赏。文学典籍是优秀传统文化的重要组成部分,其传播是与中华民族的文化精神和作者的人格理想一道整体传播的,注释不仅承载了文学传承的任务,也肩负了文化传承的使命。传统文化的转化和创新,应自觉坚持、融会基本的注释原则和注释思想,高扬主体意识和时代精神,不断推陈出新,使文学典籍永葆生机。

文学典籍;注释;原则;思想;传统文化

文学典籍的注释涉及文本、作者、注者与读者等多个主体和客体要素,注释的内容也极其广泛,这些交织在一起,使注释现象显得纷繁复杂。在纷繁复杂的注释现象背后,是否存在一些深层次的注释原则和注释思想统领注释,以使注释繁而不乱,杂而有序,实践中这些原则和思想又是通过什么样的方式方法来实现的,这是文学典籍注释研究中一直颇受关注和热烈探讨的问题。本文依据文学典籍注释的基本结构要素,结合诠释学的研究成果,提出文学典籍注释应该坚持的四项原则,并总结了与注释原则相应的四种注释思想,试图形成一定的体系。注释原则和注释思想虽是隐性的,但是体现并贯穿于显性的注释实践中,支撑和架构起整座注释的大厦,使注释有序运行并发挥最大的效用。

一、文学典籍的注释原则

探讨文学典籍注释应该遵循的原则,这与典籍注释发生的根本原因和注释的目的密切相关。我们认为,典籍注释发生的根本原因是时间性和时代性,注释的目的一方面是要克服因时间流逝而造成的阅读障碍,通过注释,以恢复历史的真实;另一方面是从时代需要出发,积极阐发典籍中隐藏的时代意义,实现典籍的时代价值,从而在文本、作者和读者之间架起一座古今贯通的桥梁。因此,注释要紧紧抓住文本、作者、注者和读者这几个关键因素,以文本为依据,以作者为观照,以读者为旨归,充分发挥注者的主体性和创造性,使文学典籍不断焕发新的时代光彩。

(一)忠实文本

“文学作品可以说是整个文学活动的焦点所在。”[1]文本虽是作者创作的,但却具有相对的独立性,是文学阅读的直接对象和意义理解的依据。对于古代文学典籍的注释来说,文本更是注释的客观直接对象和意义理解的根本依据。因此在注释实践中,首要的原则便是要忠实于文本,从字词的训释到意义的阐发等,都要以文本为依据,都要与文本相协调,任何偏离、游离甚至背离文本的解读都是难以被认同和接受的,也必定会经不住历史的检验。

忠实于文本本来是没有什么疑问的,特别是经过结构主义、新批评等文学理论的倡导,文本在文学解读中的地位更是得到空前的提高。应该说结构主义、新批评等主张的“文本中心论”,在提升文本地位以及深度推进文本内部语言、结构研究等方面确实功不可没,但由于过于专注于文本,割断了文本与作者的联系,也产生了新的问题。一方面使文本意义的生成失去了外部机制,弱化了文学的社会功能和社会意义;另一方面也给文本意义的理解造成困难,要么止步于就事论事,意义平浅,甚至常处于不可读的尴尬,要么在文本细读中,偏离文学意义的方向,醉心于精致的语言和结构分析。另外,由于文学作品对社会生活是一种间接的、曲折的反映,语言符号能指和所指之间也不是固定不变的一一对应关系,因此文学作品的阐释空白和空间很大,如果没有文本作者外部环境的观照,也易使理解的意义失去明确的指向,从而变得没有意义或意义无穷。

文本的独立性是相对的,其意义不是完全自足性的,文本意义的理解必须联系其作者及其产生的语境,单纯在文本内部作封闭的理解,认为意义全然在文本中内生的解读思路是行不通的,还是要回归到文本和作者的联系中来。因此我们认为,注释中忠实于文本,正确的态度是以文本为据,既不能过分推崇文本,致使其成为“文本孤儿”,也不能虚以待之,强其成为各种误读的油头,要在文本和作者的统一中理解作品、感悟作品,文本意义的生成和理解要联系作者及其生活的时代背景。

(二)尊重作者

文本是作者创作的,或者说是作者创造了文本,这是一个客观事实,尽管像《诗经》中的很多作品,今天已无法确知其作者,但其是某一作者创作或者整理的,这一事实依然不变。在传统的文学研究和注释实践中,知其人、读其书,作家、作品是一个整体,这是一个基本事实。对于中国人来说,古代文学典籍的作者问题是一个不言自明的问题,在文学活动中尊重作者也是自然而然的。但随着西方文学批评理论的引进和本土化,本来清楚明了的作者问题却变得复杂,甚至模糊起来。

文学典籍的作者是属于历史的,后代对作者的认识,虽然有客观真实的成份,但本质上是建构的,是历史的真实,因此不同时代所确立的作者形象、内涵并不一致。此外,虽然文本是作者创造的,但文本中是否真实体现了作者的创作意图也是一个难以证明的问题。既然作者是不确定性的建构者,创作意图和文本意义是否一致也无法证成,那么作者在文学解读中的权威性和决定性意义就丧失了,因此就可以割断作者和文本的联系,直接在文本中获得意义,享受阅读的狂欢。应该说,罗兰·巴特“作者之死”论点的提出,对于深入认识作者问题、把文学解读的中心引向文本、给读者以更大的阐释空间,从文学批评和理论研究的角度看是一种进步。但问题是,文学作品是作者创造的,作者是属于特定时代的,“作者死了”,同时也就意味着文学作品创作的时代背景消失了,那作品创作的意义也就随之失去了理由和指向。显然,作者是不能死的,可又如何解决当初提出“作者之死”的两个问题呢?不同学者给出了不同的答案,刁克利深入分析了“作者之死”提出的背景和争议的焦点问题,回溯了作家的创作过程,提出要重构作者理论,区分作者与作家两个概念,并进而确立“作家”概念,兹转引其两段论述如下:

作品阐释中的“作者”和创作作品的“作家”是两个概念。“作者”是文本阐释的产物,是一种阅读和批评的角度,是虚构的、阐释中的,因而是多变的;他产生和出现在文学作品完成出版流通并被阅读批评之后。“作家”是具体的人,是现实中的、活生生的存在;他早于文学作品的产生,与文学作品的产生相伴相随,并在作品中体现和永生。虽然可以是同一个人,但一个是人的文本属性,一个是人的现实存在。

作者不等于作家,正如文本不等同于作品。文本是批评和阐释的素材,作品是有传统光辉和生命力的独立的存在。任何文本都是作为构成作家作品整体的有机组成部分。从作者到作家的认同,可以不但体会作者阐释的一切,包括文学技法、形式、素材和内容,还能体验作家的生命和思想,体验人类思维的高度、情感的强度和胸怀视野的广度。对于作家,我们遗忘了很久,我们忽略得太多。[2]

刁克利文试图通过区分“作者”和“作家”两个概念(相应的文本和作品两个概念也作了区分),以解决“作者之死”与“作者不可死”两难的问题,能否解决该问题姑且不论,但该文非常好地剖析了作者和作家、文本和作品两组概念及相互之间的关系。作者和作家、文本和作品既有所区分,又密切联系,作者和作家“可以是同一个人”“任何文本都是作为构成作家作品整体的有机组成部分”。实际上,作者和作家、文本和作品是一而二、二而一的辨证统一关系,在理论上是无法截然分开的(在实践中分开就更不可能了)。因此,文学解读中,作者不但不能死,反而要更加重视,要重新回归和重建作者。

文学典籍是作者在特定社会背景和情境下创造的,反映了其对社会、自然和人生的思考,沉淀着其生命历程中的审美与情感体验。从历史唯物主义的角度看,文学作品的创作及其内容是与作者所处的时代背景和人生浮沉密切相关的,作者既存在于作品之外,也存在于作品之内。后代所认知的作品之作者,既是真实的也是建构的,既是历史的也是现代的,是一个非常特殊的复合性存在。因此,不仅“作者之死”的否定作者说行不通,试图完全还原作者的真实面貌也是不可能的(即使还原了作者当初自然人或社会人的身份也没有意义的)。可以说,文学作品的作者不仅创造了作品,创造了作品的意义,也通过创作作品创造了作者自己。中国的文化传统一直注重文品和人品的统一,“作家是因其作品而传的”[3],文学作品的传播事实上是与作者形象一道向后传播的,甚至很多时候作者形象的意义还会超出作品本身,如屈原、杜甫等,他们已经不仅仅是诗人,而且还是中华民族爱国精神的代表。因此,在文学典籍的注释中,应承认作者、尊重作者。而这实质上就是尊重历史、尊重文化传统,也是尊重文学创作和文学理解的本质规律。

(三)显现注者

注释中,注者的身份和使命很特殊。从本质上讲,注者也是读者,但又远不同于一般读者,注者注释典籍的使命是为了帮助读者阅读、理解作品,同时依托注释表达自己的意见。因此,注者不仅要对作品作更深、更细、更专业的阅读,以准确理解作品,而且还要通过注释,把所理解的内容恰切地表达出来,传达给读者。典籍传承中,注者可谓是有能力、有责任、敢担当的“舆论领袖”。

正是因为注者特殊的身份和使命,所以对注者在注释中的意义要有明确的认识。首先是注者主体性的问题。在注释实践中,虽然涉及作者、注者以及读者多个主体,可真正具有能动性的主体只有注者。在追求作者、文本原意注释目标的感召下,典籍注释大有代圣贤立言的味道,因此注者的主体性反倒被遮蔽了,得不到充分体现和张扬,甚至注释著作的地位和价值也得不到应有的承认和肯定。本体论解释学哲学家海德格尔认为,“理解是‘此在’(人的存在)在世的基本方式,或此在自我确立的基本方式”“理解作为此在在世的基本方式总是从人的既有之‘此’(人生存的时间性和历史性处境)出发的,这既有之‘此’在理解中表现为理解的‘先行结构’或‘先入之见’,因此,理解是一种在时间中发生的历史性行为,不存在由客观解释学所设想的那种超越时间和历史的纯客观理解”[4]。对文学作品的理解和解释,事实上都是立足于当下视域,在当下视域和历史视域的融合中追求作者或文本的原意的。因此,无论是显性还是隐性、承认或不承认,注者的注释都是有其自主性和目的性的。也就是在注者所追寻到的作者或文本原意中,实质上也有注者自己的“意思”,注释典籍,其实也是在注释自己。明末王嗣奭,四十三岁始遍阅杜诗,年八十岁撰成《杜臆》。在明中叶求“本心”重“性灵”的文学观影响下,王嗣奭关注的是杜诗的“性情之真”,但明朝灭亡的沉痛,使其“因诗悟道”,转而关注杜诗的经世致用和思想伦理。“王嗣奭的这种转变,事实上包涵着易代之际复杂的历史变迁的背景,其中包括王朝的更迭,学术思潮的演化以及士人生态与心态的改变。”[5]这种异代悲歌式的注释,又何尝不是注者的心声。古代文学作品蕴含了古人对生存的思考和对生命的体验,同样,注者的注释也体现了注者的思考,也是其生命的一部分。因此,我们认为,注释中应该旗帜鲜明地显现注者的主体性,注释著作的学术价值有理由也应该得到承认和尊重。

与注释主体性相关的还有一个注释创造性的问题。注释中,应不应该有注者的创造性,这也是一个很重要的问题。社会的发展、文学观念的变革,都会使人们重新去审视古代的文学作品,注释的过程,不仅仅是文学作品价值和意义传承的过程,更是一个价值和意义不断增益的过程。一部高水平的注释著作,绝不是述而不作,简单照搬、转述或累积材料,而是要深入阐发作品的思想和艺术内涵,不断创新,寓作于述。文学典籍犹如一棵树的生长,只有在注释的历史进程中不断获取营养,才能不断经典化,成为经典。可以说,一部文学典籍的经典史,就是一部注者对文学典籍价值和意义的发现和创造史。

(四)敬畏读者

接受美学学者姚斯认为:“在作者、作品与读者的三角关系中,读者绝不仅仅是被动的部分,或者仅仅做出一种反应,相反,它自身就是历史的一个能动的构成。一部文学作品的历史如果没有接受者的积极参与是不可思议的,因为只有通过读者的传递过程,作品才进入一种连续性变化的经验视野之中。”[6]对于文学典籍的注释来说,读者虽不能决定注释的发生和存在,但没有读者的积极参与,注本不为读者阅读,注释的价值同样也是无法实现的。

社会的发展,文学艺术形式的多样化、信息传播手段的多元化,这些都给文学的阅读带来巨大的挑战,文学的读者群逐渐“流散”,甚至不少学者提出了文学“读者之死”的观点。基本没有语言和时空障碍的现当代文学尚且如此,古典文学作品的读者状态恐怕更不理想。笔者研究和研读文学典籍的注释多年,平心而论,读完一本大部头的注释著作,是需要坚持和毅力的,更何况无法要求每一位读者都有比较高的文学鉴赏能力,因此如何留住读者,让古典文学成为文学和文化传播的使者,确实是一个需要直面的问题。因此,我们认为,文学典籍的注释要切实转变观念,树立读者意识,以敬畏读者之心,努力创新注释的内容和形式,走出“阳春白雪”式的自怨、自恋,主动寻求与读者的对话和交流,帮助他们理解他们能够和应该理解的,毕竟戏是为观众而存在的,否则注释就成了注者的自娱自乐。

西方文艺批评理论的演进经历了从“作者中心”到“文本中心”再到“读者中心”三个阶段,但历经“作者”“文本”和“读者”一番转移之后,最后发现哪一个都重要,哪一个也不能扬弃,于是又不断回归,这一过程很好地证明了忠实文本、尊重作者、显现注者、敬畏读者几项注释原则的切当性。当然,如同西方文艺批评的发展方向一样,最后需要解决的问题是如何“照顾到文学活动的各个要素,注重各个要素之间的交流,实现在各种要素之间合理游走”[7]。对于上述四项注释原则来说,忠实文本能很好解决意义内生的问题,尊重作者能很好解决意义外生的问题,显现注者能很好解决意义新生的问题,而敬畏读者、让读者易于接受,则能很好解决意义永生的问题,但每一者又都只是其中的一面,因此实践中要综合起来,使之成为一个圆融和谐的统一体。

二、文学典籍的注释思想

围绕上述注释原则,在长期的注释实践中,注释史上也形成了与之相应的系统注释思想,主要有以下几方面:

(一)知人论世

“知人论世”这种注释思想很早就已形成,《孟子·万章下》曰:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也”。这里孟子明确而精炼地指出:要“颂其诗,读其书”,就要知其人、论其世,也就是要知悉作者的人生经历和生活的时代背景,只有这样,才能读懂、理解作者在其诗、其书中所表达的思想、情感。二千多年来,无论是在主流的经学典籍注释中,还是在文学、史学等典籍的注释中,古人都非常自觉地坚持和践行“知人论世”这一注释思想。

历史不断演进,作者已逝,时空阻隔,后代如何才能“知其人”“论其世”呢?“知人论世”这种注释思想,落实到实践中,具体方法就是进行“诗史互证”。历史及其他文献记录了作者的生平和时代情况,诗文等则反映了作者的心路历程,这样外证、内证结合,相互参证,就能较好地还原历史真实面貌,准确阐发作品中蕴含的意义。明人胡震亨认为唐诗有的“说眼前景,用易见事,一注诗味索然”,不可注,但“有两种不可不注:如老杜用意深婉者,须发明;李贺之谲诡、李商隐之深僻,及王建宫词自有当时宫禁故实者,并须作注,细与笺释”[8]。对于如杜诗用意之深婉者,该如何注释呢?钱谦益的《钱注杜诗》,采用诗史互证方法,“以唐史与杜诗互相参证,考察杜甫所处的社会环境,体会杜甫思想的变化和反映,澄清史实,阐明诗意”[9],成功笺释了杜诗,开启了有清一代注杜之风,影响深远。冯浩《玉溪生诗笺注》是清代李商隐诗歌注释的集大成者,其继承并发扬了“诗史互证”的方法,据诗文证之时事,以史、事证诗,笺释过程中,特别注重人名、地名以及有关史、事的注释与考证,使“深僻”的李商隐诗诗旨得以成功阐发[10],千载之下,“如睹其面,如接其言论”,成为李商隐研究之功臣。

(二)以意逆志

“以意逆志”的注释思想也形成于《孟子》。《孟子·万章上》曰:“故说诗者,不以文害辞,不以辞害志。以意逆志,是为得之。”因为孟子的这句话很简略,借助语境分析也不能确知其内涵,因此后代对“以意逆志”内涵的理解不完全一致。

综合起来,“以意逆志”中“意”有读者之“意”和作者之“意”两种解释;“志”有作者之“志”、文本之“志”和历史史实之“志(记载)”三种解释;“逆”有三个义项:迎受、接纳,钩考即探究,追溯、反求[11]。这些不同的理解,分而视之,不能定于一尊,显得纷乱,但如果综合起来看,却是非常充分地揭示了“以意逆志”的完整内涵,概括起来主要包括两方面:

第一,“以意逆志”要综合作者创作意图(作者之意、作者之志)、文本反映意图(文本之志)、文本表述内容(历史史实之志)和读者价值判断(读者之意)各要素,通盘考虑,四者互相求,不可偏执其一。清代焦循在《孟子正义·万章章句上》中说:

正惟有世可论,有人可求,故吾之意有所措,而彼之志有可通。仅不问其世为何世,人为何人而徒吟哦,上下去来推之,则其所逆乃在文辞而非志也……夫不论其世欲知其人,不得也;不知其人欲逆其志,亦不得也。孟子若预忧后世将秕糠一切,而自以其察言也,特著其说以妨之,故必论世知人,而后逆志之说可用之。[12]

焦循的这一段论述非常精辟,一方面明确揭示了“知人论世”和“以意逆志”的先后关系,“故必论世知人,而后逆志之说可用之”;另一方面,深刻指出了如何才能做到“以意逆志”,“正惟有世可论,有人可求,故吾之意有所措,而彼之志有可通”,即“以意逆志”要和“知人论世”相结合,也就是前面所说的各要素要互相寻求,综合考虑。

第二,“以意逆志”的途径是视界融合、古今交通、主客交流,方法就是“迎受、接纳”“钩考、探究”“追溯、反求”。“迎受、接纳”“钩考、探究”“追溯、反求”这三种方法反映了“以意逆志”三种不同的主体姿态和适应条件,“迎受、接纳”是尽可能规避主体意识,虚心涵泳,“以己意迎取作者之志”,这时的作者之志一般是显性的,“逆志”主要是再现作者之志。但如果作者之志不是显性的,隐藏于字里行间,这时“迎受、接纳”怕是不能奏效了,则需要积极去“钩考、探究”,以挖掘文本的言外之意;“追溯、反求”的主体姿态最鲜明,是注释主体立足于自身,主动去“追溯、反求”,是一种逆向赋义性的解读方式。本质上,这三种情形也是一而二、二而一的关系,是一个整体,只是有所侧重而已,即如朱熹,其主张“当以己意迎取作者之志,乃可得之”,事实上,其所得之圣贤之意中又何尝没有其“持敬”反求而获得的己意呢?

注释实践中,如何实现“以意逆志”的“迎受、接纳”“钩考、探究”“追溯、反求”的方法呢?潘德荣系统论述了朱熹的诠释思想,将其诠释方法归为两类:一是句法,一是心法。典籍的载体是语言文字,“句法的解释是对本文语言的解释”。但对于完整理解本文以及作者的原意来说,仅句法的语言解释是不够的,还应参照作者的思想整体,运用心法,“心法是一种超越语言本身而基于读者体验的解释”。当然,句法与心法解释不是分开的,而是交织在一起的,朱熹的过人之处是极好地综合运用了这两种方法[13]。典籍的载体是语言文字,整体来看,“以意逆志”的方法无非也就是两种,一种是语言方法,通过语言文字音形义的训诂,进行语言的历史还原,以求取作者和文本的原意①周裕锴《语言还原法——乾嘉学派的阐释学思想之一》详细论述了乾嘉学派语言还原的阐释方法,参阅《河北学刊》2004年第5期。;一种是语言外的方法,即通过语言文字记录的内容,结合“知人论世”“切己体认”,去感悟、推测作者或文本的原意。因此,潘德荣总结的朱熹的诠释方法具有普遍的意义,对于文学典籍的注释也同样适用,不一样的只是文学与经学注释体认的具体内容不同。

(三)六经注我

“六经注我”“我注六经”语出南宋陆九渊的《语录》:“或问先生:何不著书?对曰:六经注我!我注六经?”因为陆九渊的这句话比较简略,“六经注我”与“我注六经”语义存在一定模糊性,因此后代不少研究者试图穷本溯源,还原其本来意义。如刘化兵认为,陆九渊的意思是,六经是圣贤言行的注脚,既然我已发明本心,已与圣人同心,那我的言行也自然与圣人言行不悖,这样六经也就是我言行的注脚(即“六经注我”);我的言行与圣人言行即六经并无不同,既然有六经存在,我就不必再著书立说,我的言行实际上已经为六经做出解释(即“我注六经”),“六经注我”与“我注六经”“两句话说的是一个意思,都是对发明本心后主体自我的高扬和肯定”[14]。彭启福认为,“六经注我”“我注六经”是陆九渊对“为学’路径与方式的思考,是倡导一种正确的“为学”与“求道”的路径,应由“尊德性”而“道问学”,发掘道德本心比读书和格物更为根本[15]。

尽管从最初语境看,有学者认为“六经注我”和“我注六经”不是诠释方法,但是如果撇开语境,这两句话确实是高度凝练地概括了两种路向相反的诠释方法。因此,不少学者宁愿将其视作两种诠释方法。这种情况不妨也可以认为是一种诠释,从语言学的角度看,也可以认为是重新赋予“六经注我”和“我注六经”以新义。陈美容较好地归纳了“六经注我”与“我注六经”的内涵:“‘六经注我’是指一种当下的、现实的、自我表达的文本诠释取向,是一种创造性的诠释;而‘我注六经’则是一种历史的、客观的文本诠释取向,忠于原文,回归文本原意,其更多地体现出一种严肃的学术态度。”[16]本文正是从诠释方法这种角度来理解“六经注我”和“我注六经”一词的,并认为这两者不仅是一种实践的方法,更是一种注释思想。

前文述及,在注释的几个关键要素中,注者实际上是注释过程中唯一能动性的主体要素,各种理解和诠释都是“我”当下的主观创造性思想活动。因此,以“我”为参照,从理解路向和主体性角度看,注释思想可以二分,即“我注六经”和“六经注我”,前者是“六经”为主,“我”为客,重在返古汲经,后者则是“我”是主,“六经”为客,重在维新应时。从内在精神上看,上述“知人论世”和“以意逆志”的注释思想,基本上属于“我注六经”的范畴,因此以“我”为参照,注释思想也可以再细化,三分为“知人论世”“以意逆志”“六经注我”三种。其中,“知人论世”的注释思想视点偏向古代,重在历史还原;“以意逆志”的注释思想视点兼顾古今,重在古今交融;“六经注我”的注释思想视点则偏向现在,重在高扬主体精神,这样三者形成一个视点由古到今、主体性由隐到显逐渐递进的注释思想体系。从学风角度看,“知人论世”注重实证,偏向保守,再往前一步,就可能走向繁琐和僵化;“以意逆志”取中庸之道,虚实相生,比较稳重;“六经注我”则偏向激进,由被动走向主动,适宜于构建和新创,但如果再往前一步,则可能滑向空疏和浮虚。

(四)与析共赏①此条注释思想是笔者鉴于注释学理论研究而提出的,因为“雅俗共赏”容易造成误解,所以取陶渊明《移居二首》诗句“奇文共欣赏,疑义相与析”中的四个字组成“与析共赏”指称。另外,除了想表达文中阐述的“与析”“共赏”两层意思外,还希望文学典籍注本的阅读能达到旷达与怡然的境界。

注释是理解和表达的统一体,以上三者主要是从理解作品的角度说的,本条注释思想则主要是从表达的角度来说的。

如上文所述,注释的目的是为了帮助读者顺畅地阅读、鉴赏古典文学作品,从而获得思想教益和审美愉悦。但如果典籍注释过于琐碎和艰涩,读者在阅读过程中读出的不是轻松愉悦,而是磕磕绊绊、疙疙瘩瘩,则可能会逐渐丧失阅读兴趣。因此,本文提出把“与析共赏”作为一种注释思想,以指导我们的实践。

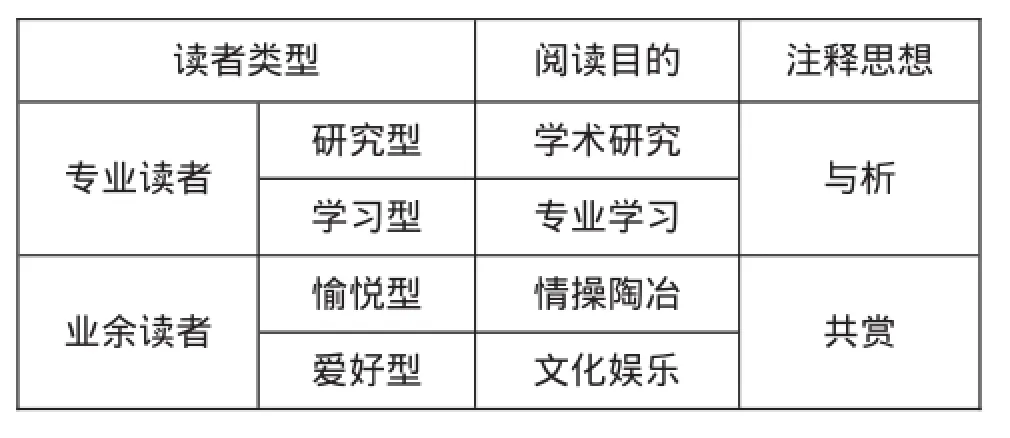

所谓“与析共赏”,是指文学典籍的注释,在敬畏读者的原则下,要有读者细分意识,根据不同读者群体贯彻不同的注释思想,采用不同的注释方式。根据阅读的基本目的和动机,我们提出如下读者分类:

表1 文学典籍注本读者分类表

文学典籍注本的读者群分为专业读者和业余读者两大类,专业读者下分研究型和学习型两小类,业余读者下分愉悦型和爱好型两小类。

研究型读者主要以古代文学、古典文献学等相关专业的专家、学者以及高校广大教师、研究生为主,其研读的主要目的是进行学术研究,对于这类读者,资料越丰富越好,注释可以采用集注、集解的方式。学习型读者主要以汉语言文学、古典文献学等相关专业的大学生为主,他们研读的主要目的是学习、提高,对于这类读者,要注重文学典籍赏析与治学方法的引导,不妨在得出结论的过程方面多下些功夫。研究型和学习型专业读者,注释的思想应该是“疑义相与析”,与读者共同学习、共同研讨,共同享受研读的睿智和快乐。

“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,我们将业余读者划分为乐之者的“愉悦型”和好之者的“爱好型”。“愉悦型”读者阅读的目的主要是陶冶情操,从阅读中获得情感体验和审美愉悦,对这类读者,注释应该重在鉴赏;“爱好型”读者阅读的主要目的是文化娱乐,或者说是茶余饭后的消遣,对这类读者,注释要有趣味性,不妨引入诗话、词话中的一些赏析故事或本事进行诠释,方式可灵活,甚至可以适当的演绎②注释是科学,应该严谨而严肃,虽然我们认为方式可以灵活,但不赞成媚俗、庸俗及哗众取宠。。愉悦型和爱好型业余读者群体非常之大,是文学、文化传播的受众主体,应该倍加珍视,注释的思想应该是“奇文共欣赏”,以平等的姿态,在引导、交流、对话、体验中共同享受阅读的优雅和快乐。

整体来看,研究型、学习型的专业读者和愉悦型、爱好型的业余读者,数量依次扩大,形成一个金字塔形,“从审美教育的角度看,尊重每一个哪怕是普通的读者,并提升他们的精神境界,使每一个体的本质力量都得到全面的展现是我们永远的目标,而文学活动作为一种人类社会特有的现象也应当在此向度上做出自己积极的贡献,将遮蔽着或遮蔽了的栖息之所还给人类”[17]。文学典籍的注释应该服务于每一个层次的读者,高高在上、曲高和寡型的注释肯定是没有生命力的。因此,文学典籍的注释要面向读者,兼顾普及与提高,以读者为旨归,为读者提供资料,引导读者理解和欣赏,让注释的效能最大化,最终实现注释的目的和文学的价值[18]。

关于注释思想的具体讨论较多,但注释思想体系的总结却较少见,综合以上所述,我们将文学典籍注释的思想体系概括图描述如下:

该图示的涵义是:

第一,时间性和时代性是文学典籍注释发生的根本原因,共同作用驱动注释的发生。实线箭头表示时间的顺向绵延,典籍不断陌生化,虚线箭头表示在时代要求下,克服时间间阻,进行逆向溯源式注释。

第二,上层是显性的注释思想,以“我”为参照,分为“我注六经”和“六经注我”两种,亦可分为“知人论世”“以意逆志”“六经注我”三种。下层“与析共赏”是隐性的注释思想,以读者为旨归,潜在地规约上层的注释思想。

三、结语

文学典籍是中华优秀传统文化的重要组成部分,

文学典籍的传播是与民族的文化精神和作者的人格理想一起整体向后传播的,文学典籍的注释既承载着文学传承的光荣任务,同时也肩负着文化传承的伟大使命。文学典籍的注释要充分尊重中国的文化传统,紧紧抓住注释的关键要素,自觉坚持忠实文本、尊重作者、显现注者和敬畏读者的基本注释原则,弘扬知人论世、以意逆志、六经注我和与析共赏的系统注释思想,高扬主体意识和时代精神,不断提高文学典籍注释的水平和层次,为社会主义文化建设做出新的应有的贡献。

[1]童庆炳.文学理论教程[M].修订2版.北京:高等教育出版社,2004:183.

[2]刁克利.“作者之死”与作家重建[J].中国人民大学学报,2010(4):136-137.

[3]杜泽逊.文献学概要[M].北京:中华书局,2001:384.

[4]朱立元.当代西方文艺理论[M].上海:华东师范大学出版社,2005:272.

[5]张家壮.回归与超越:《杜臆》与“以意逆志”法[J].福州大学学报,2008(1):67-72.

[6]汉斯·罗伯特·姚斯.文学史作为向文学理论的挑战[M]//姚斯HR,霍拉勃RC.接受美学与接受理论.周宁,金元浦,译.沈阳:辽宁人民出版社,1987:24.

[7]张奎志.文本·作者·读者——文学批评在三者间的合理游走[J].学习与探索,2008(4):190.

[8]胡震亨.唐音癸签[M].上海:上海古籍出版社,1981:338.

[9]郝润华.论《钱注杜诗》的诗史互证方法[J].首都师范大学学报,2000(2):70.

[10]丁俊苗.《玉溪生诗笺注》注释研究[D].西安:陕西师范大学,2009:196.

[11]文江涛.“以意逆志”与解释学美学——中国传统文学释义方法与西方解释学的对话[J].萍乡高等专科学校学报,2005(3):105-107.

[12]焦循.孟子正义[M].北京:中华书局,1987:639-640.

[13]潘德荣.经典与诠释——论朱熹的诠释思想[J].中国社会科学,2002(1):63-66.

[14]刘化兵.陆九渊“六经注我,我注六经”本义辨析[J].中国文学研究,2008(2):31.

[15]彭启福.陆九渊心学诠释学思想辨析——从“六经注我”与“我注六经”谈起[J].安徽师范大学学报,2011(1):44-49.

[16]陈美容.从《大学》“新民”看朱子“六经注我”与“我注六经”之统一[J].江汉大学学报,2012(1):109.

[17]梁晓萍.关于“读者之死”的几点思考[J].当代文坛,2007(6):45.

[18]丁俊苗,徐礼节.《李商隐诗歌集解》注释思想探微[J].安康学院学报,2011(6):71.

【责任编校朱云】

On the Princip les of Annotation in Literary C lassics

DING Junmiao

(School ofLiterature&Media&Education Sciences,Chaohu University,Hefei 238000,Anhui,China)

There should be some basic principles and thoughts of annotation behind the complicated phenomena of annotation in literary classics due to the multiple key factors of text,author,annotator and reader and the wide contents involved in annotation.It is the principles and thoughts of annotation that make the annotation become organized and orderly.The principles should be abided by when practising annotation are as follows:being loyal to the text,respecting the author,highlighting the annotator,and in awe of the reader. Some valuable thoughts of annotation have also been created corresponding with the principles like the thoughts of“Zhiren Lunshi”“Yiyi Nizhi”“Liujing Zhuwo”and“Yuxi Gongshang”.Literary classics is an important part of theexcellent traditional cultures,and which is communicated with Chinese cultural spiritand the ideal personality of theauthor together from ancient times to contemporary era,so it not only carries the task of spreading the heritage of literature,but also shoulder the mission of spreading the cultural heritage.The basic principles and thoughts of annotation should be insisted on and utilized consciously in the process of transforming and innovating of traditional culture,and the subjective spirit of annotator and times should behighlighted to givenew life to literary classics constantly by replacing the old with innovation.

literary classics;annotation;the princip lesofannotation;the thoughtsofannotation;traditional culture

I206.2

A

1674-0092(2016)05-0021-07

10.16858/j.issn.1674-0092.2016.05.005

2016-05-06

安徽省高校省级人文社科重点研究项目“文学典籍注释基本理论研究”(SK2013A115)

丁俊苗,男,安徽枞阳人,巢湖学院文学传媒与教育科学学院副教授,博士,北京大学中文系访问学者,主要从事近代汉语语法、典籍注释学研究。