陕北说书

陕北说书

The story-telling of Northern Shaanxi

陕北说书是陕北地区十分重要的汉族曲艺说书形式,流行于陕西省北部延安、榆林等地。最初是由穷苦盲人运用陕北的民歌小调演唱一些传说、故事。后来吸收眉户、秦腔以及道情、信天游的曲调,逐步形成陕北说书。陕北说书的演唱形式是由艺人手持三弦或琵琶自弹自唱,说唱相间,分为“三弦书”与“琵琶书”两种。

陕北说书后经民间艺人韩起祥等人改革,一人可同时操5种乐器伴奏:大三弦或琵琶、梆子、耍板、名叫“麻喳喳”的击节木片、小锣或钹。陕北说书唱词通俗流畅,有浓郁的地方特色,一般采用五字句或七字句,但又不受字数的局限。曲调激扬粗犷,富于变化,素有“九腔十八调”之称。常用的有“单音调”、“双音调”、“西凉调”、“山东腔”、“平调”、“哭调”、“对对调”、“武调”等。说书艺人善于运用各种不同的曲调来描摹人物形象,表现人物的情绪。陕北说书的传统书目很多,长篇书目有《花柳记》、《摇钱记》、《观灯记》、《雕翎扇》等;短段有《张七姐下凡》等。韩起祥从40年代初便开始配合革命斗争编演新书,几十年来创作了《王丕勤走南路》、《刘巧团圆》、《翻身记》、《宜川大胜利》、《我给毛主席说书》等几十种作品。改编的现代书目有《王贵与李香香》、《雷锋参军》等。陕北说书在发展中形成了许多不同的流派和演唱风格,有影响的说书艺人还有张俊功、刘绪旺、党福祥、王进考等。

关于陕北说书的起源,推算起来,当和宋元话本及民间的莲花落有关。宋元话本历史已很悠久,故事性、趣味性很强,至今仍在民间广为流传。但“说话的”只是干说,不用任何乐器伴奏;在陕北农村,是叫做说古朝或说《西游》的。说古朝的人也不以讲故事谋生,只是在业余时间的一种自我娱乐。莲花落,从古代典籍或戏曲可查到,历史也很悠久了。开始,只是乞丐行乞时才敲打的一种极简易的打击乐,边敲边打边信口唱上几句,以引起好心人的同情,以诉说自己的不幸遭遇,求得善良人的施舍。打莲花落,为的就是乞讨谋生。陕北说书在旧社会是盲人的一种谋生的手段,盲人以说书挣几个糊口钱,行似乞讨,和打莲花落也差不了多少。但不再是干唱,而有乐器伴奏;不再是随便唱,而是有了故事,要细说故事情节。不作定论的定义是,陕北说书借用了宋元话本以及其它演义小说的故事,采用了莲花落唱的形式,再添了一件乐器(三弦或琵琶),从而便发展成了一种陕北地区特有的汉族民间艺术。《榆林府志》中对于说书亦有这样的文字记载:“清朝康熙年间,这里便有……刘弟说传奇颇靡靡可听……韶音飞畅,殊有风情。不即江南之柳敬亭乎。”再次说明了在二百年前,陕北说书艺术发展已达到较高艺术水平。

陕北最早的说书人,十有八九是盲人,俗称先生或书匠。说书是他们谋生的一种手段,被人视为下贱的营生,明眼人是不说书的,很长一个时期说书便成了盲人的专利。他们为了养家糊口,不光说书,还兼搞算命、看病、安神、谢土、保锁娃娃等带有封建迷信色彩的活动,长期在外,由残疾人或乞丐拖着盲人,常年走村串户,以说书为生。随着时代的变化,明眼人也加入到盲人说书的行列中来,给古老的陕北说书注入新的血液和活力,陕北说书在形式上也发生了较大的变化,由原来的一人说唱变为两人对唱或多人走唱,所使用的乐器也不再是单一的曲项琵琶或三弦,二胡、板胡、笛子、扬琴等也参与其中,人数与乐器的改变更加拓宽了陕北说书的表现领域,同时也对书中人物的刻画和环境、气氛的渲染起到了举足轻重的作用,陕北说书分为单人说书、双人说书和多人群口说书三种,曲调也有九腔十八调之说,以平调为主,辅以欢音,苦音调、武调等调式,其音乐曲调的变化在整个说书的过程中显得尤为重要。

陕北说书的传统表演形式是艺人采用陕北方言,手持三弦或琵琶自弹自唱、说唱相间地叙述故事。根据伴奏乐器的不同,或称之为"三弦书",或称之为"琵琶书"。到20世纪三四十年代,陕北说书在著名艺人韩起祥等的改造下,发展成一人同时操用大三弦(或琵琶)、梆子、耍板、名叫"麻喳喳"的击节木片和小锣(或钹)五种乐器进行伴奏的曲艺说书形式。陕北说书的唱词通俗流畅,有浓郁的地方特色;曲调比较丰富,风格激扬粗犷,素有"九腔十八调"之称,其中常用的有【单音调】、【双音调】、【西凉调】、【山东腔】、【平调】、【哭调】、【对对调】、【武调】等。陕北说书书词的曲调很多。除了艺人们特有的开场白或特定的唱词外,几乎不加任何限制,可以由艺人任意发挥。好的民间艺人,在唱词中大量引用陕北民歌、陕北道情、陕北秧歌剧、陕北碗碗腔,甚至秦腔、眉户、蒲剧、晋剧、京剧的曲调,说得上是集各种唱腔于一炉,加以冶炼,然后形成一种别具一格的唱词。陕北说书的传统节目很多,其中代表性的长篇有《花柳记》、《摇钱记》、《观灯记》、《雕翎扇》等,短段有《张七姐下凡》等。从20世纪40年代起,陕甘宁边区文协成立了说书组,由新文艺工作者林山等帮助韩起祥和其他艺人陆续编演了一些配合革命斗争的新书目,如《刘巧团圆》、《王丕勤走南路》、《宜川大胜利》、《翻身记》、《我给毛主席说书》等。

陕北说书的代表性人物:韩起祥(1915~1989),男,汉族,陕西横山人。3岁失明,13岁学艺,30岁能说唱几十部书,会弹50多种民歌小调,是陕甘宁边区的盲演员。他自编自演了500多个新段子,热情讴歌新人新事新风尚。他的作品生活气息浓厚,具有鲜明的时代气息和民间艺术特点。他还改革了说书的音乐伴奏,增加了梆子、耍板等乐器,并创造性地把陕北民歌信天游以及道情、碗碗腔、秦腔、眉户等剧种的曲调融于说书中,使这一艺术形式更加丰满。几十年中,他克服困难,坚持深入农村 ,为广大农民演出 ,为曲艺界树立了榜样。代表作有《刘巧团圆》、《翻身记》、《宜川大胜利》、《我给毛主席去说书》等。

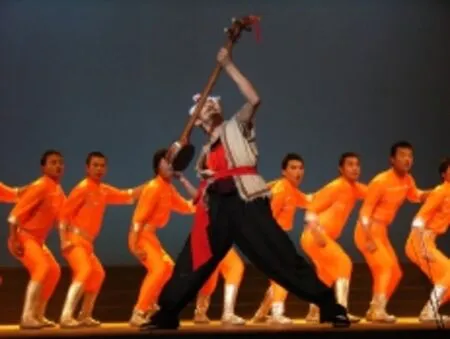

张俊功(1932年—2008年),男,汉族, 陕北横山县人,陕北说书的一位改革者,一生致力于民间说书,是陕北说书历史上里程碑式的人物。早在上个世纪在70年代,张俊功扬起了改革说书的大旗,把坐场改为走场,把一人改为多人,自成一派。改革后的陕北说书,人物角色分工更加明确,互相酬唱应答,有了身段及表情表演,并且讲究舞台风度、手、眼、法、步等规范。张俊功对陕北说书的改革,使这项民间艺术得以大力发展。主要作品有《说唐全传》、《金镯玉环记》、《对鞋记》、《观灯记》、《杨家将》等。

——基于黄金分割比例