Hunt-Hess Ⅳ~Ⅴ级动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者预后影响因素的研究

闵 杰, 张 双, 杨 磊, 陈世洁

(湖北省荆州市第一人民医院 神经外科, 湖北 荆州, 434000)

Hunt-Hess Ⅳ~Ⅴ级动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者预后影响因素的研究

闵杰, 张双, 杨磊, 陈世洁

(湖北省荆州市第一人民医院 神经外科, 湖北 荆州, 434000)

Hunt-Hess分级; 动脉瘤性蛛网膜下腔出血; 白细胞; 预后

颅内动脉瘤性蛛网膜下腔出血(aSAH)是严重损伤中枢神经系统并对全身多个器官产生病理影响的急性脑血管疾病,是全世界患者致残和致死的重要原因[1-2]。动脉瘤破裂出血不仅对脑组织造成原发性损伤,还可引起脑积水、迟发型脑缺血等继发性脑损伤,在治疗过程中可能伴随呼吸、循环等并发症,患者预后会发生较大的变化。影响动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者的预后因素可能包括了年龄、病情分级、动脉瘤的大小、手术时机等因素[3]。有研究[4]证明,白细胞水平作为炎症反应的一项指标,发病初期的变化可能与蛛网膜下腔出血患者的预后相关。Hunt-Hess Ⅳ级以上的患者,由于意识障碍程度及脑损伤严重,治疗方法及预后与Ⅰ、Ⅱ级的患者有较大差别[2]。本研究对2013年以来本科治疗的49例Ⅳ~Ⅴ级动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者从性别、治疗方式、年龄、Hunt-Hess分级等方面进行预后影响因素的分析,报告如下。

1 资料与方法

1.1纳入与排除标准

纳入标准: 2013年1月—2015年6月经头颅CT检查已确诊存在蛛网膜下腔出血而就诊的患者;所有病例均由全脑血管造影(DSA)或头颅CTA检查确诊存在动脉瘤;入院接受治疗时按照Hunt-Hess量表级别划分为Ⅳ级、Ⅴ级的患者。Ⅳ级: 昏迷,中度到重度偏瘫,去大脑强直早期;Ⅴ级: 深昏迷,去大脑强直,濒死[2]。

排除标准: 经DSA或CTA检查为非动脉瘤性蛛网膜下腔出血;入院接受治疗时按照Hunt-Hess量表划分为Ⅰ~Ⅲ级的患者。Ⅰ级: 无症状或轻微头痛或颈项强直; Ⅱ级: 中度到重度头痛、颈硬,颅神经麻痹;Ⅲ级: 轻度局灶性神经障碍,嗜睡或意识错乱[2]。

1.2预后判断

所有49例患者通过电话回访或来院复查获得预后情况。术后6个月采用改良Rankin量表(mRS)评分[5]评价预后。预后不良定义为mRS≥ 4,预后良好定义为mRS<4。0: 完全没有症状; 1: 尽管有症状,但无明显功能障碍,能完成日常活动和自理能力; 2: 轻度残疾,不能完成日常活动,但保留自理能力; 3: 中度残疾,要求帮助,但可独立行走; 4: 中重度残疾,不能独立行走,日常活动需别人帮助; 5: 重度残疾,永久性卧床,大小便失禁,日常活动完全依赖他人; 6: 死亡。

1.3分析方法

① 比较不同预后患者3个住院时间的白细胞计数差异。回顾性分析所有患者住院第1、3、7天血白细胞计数,若1 d内行多次血常规检测,则取白细胞计数的平均值。分析两种不同预后患者在3个不同住院时间的血白细胞水平差异。② 从患者性别、治疗方式、年龄、白细胞水平、Hunt-Hess分级、手术时机6个因素进行预后影响因素的筛选。其中,年龄设置为30~50岁、51~70岁2个分类变量;白细胞按照计数的差异设置为二分类变量,即≤9.5×109/L与>9.5×109/L(本院正常范围为3.5~9.5×109/L); 手术时机分为>72 h与≤72 h。

1.4统计学方法

运用统计软件SPSS 13.0建立数据库,不同预后患者3个不同住院时间的白细胞水平差异使用独立样本的t检验进行分析;计数资料的单因素分析采用χ2检验;影响因素筛选使用多自变量Logistic回归。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1病例资料特点

49例SaSAH患者,经mRS评分后,评定为预后良好20例,预后不良29例。男25例,女24例,经动脉瘤夹闭手术治疗23例,动脉瘤栓塞治疗26例;年龄30~50岁24例,50~70岁25例; 7 d白细胞计数≤9.5×109/L 29例,>9.5×109/L 20例; Hunt-Hess Ⅳ级患者21例, Ⅴ级28例;手术时机分为>72 h 16例,≤72 h 33例。

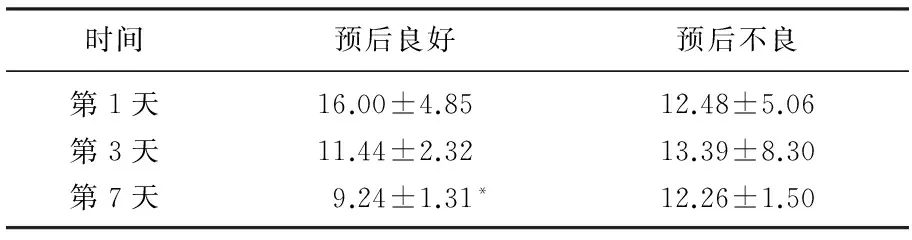

2.2不同预后患者的白细胞水平差异

比较两种不同预后患者住院第1、3、7天的白细胞计数差异,结果显示不同预后患者住院第7天的白细胞计数差异具有统计学意义(P<0.05), 发生不良预后的患者存在较高水平的白细胞计数。见表1。

表1 不同预后患者白细胞水平的差异

与预后不良比较, *P<0.05。

2.3患者临床情况与预后的关系

分别对性别、治疗方式、年龄、住院7 d的白细胞计数、Hunt-Hess分级、手术时机6个可能相关因素进行χ2检验。结果显示动脉瘤血管内栓塞治疗、住院第7天具有较低血白细胞水平、Hunt-Hess分级IV级患者与较好的预后有相关性(P<0.05)。在性别、年龄、手术时机3个因素方面,不同预后患者的差异无统计学意义。见表2。

2.4多自变量Logistic回归

通过对患者预后的可能影响因素进行多因素Logistic回归分析,结果显示住院第7天白细胞计数和Hunt-Hess分级2个因素进入回归方程,OR值分别为0.214、5.593,95%CI分别为0.054~0.854、1.309~23.900,与患者预后具有相关性(P<0.05)。性别、治疗方式、年龄、手术时机4个因素并未进入回归方程。

3 讨 论

蛛网膜下腔出血为对患者健康质量影响较大的疾病之一,动脉瘤破裂导致的蛛网膜下腔出血(aSAH)占绝大部分,存活者常常伴随不同程度的神经功能缺失。aSAH患者发生不良预后的危险因素可能有年龄的增加、入院时高级别的WFNS、较大体积的动脉瘤、合并颅内以及脑室内出血、既往高血压病史等[6-7]。

表2 Ⅳ~V级aSAH患者预后影响因素的卡方检验结果

与预后不良比较,*P<0.05。

本研究中,卡方检验结果证明对aSAH患者发病6个月时预后有显著影响意义的因素为治疗方式、第7天白细胞计数、Hunt-Hess分级3个因素,而经多因素Logistic回归分析表明对患者预后有显著意义的自变量有第7天白细胞计数、Hunt-Hess分级2个因素,其他研究自变量并未进入回归方程;t检验的结果也与此相一致,两种不同预后的患者住院7 d的白细胞计数存在显著差别。首先,住院第7天存在较高水平白细胞计数的患者发生不良预后的可能性增加。在临床治疗过程中发现,重症动脉瘤性蛛网膜下腔患者入院时病情较重,入院当天由于机体应激反应,白细胞水平一般均较高,随后的治疗过程中会发生较大水平的变化。研究[8]证明,蛛网膜下腔出血后可能激发系统性的炎症反应,早期炎症反应的程度可能与血管痉挛的发生以及临床预后相关。Kasius KM等[9]研究发现,在迟发性脑损害的发展过程中,血小板、白细胞、CRP水平升高,在排除其他因素后,初始血白细胞计数升高的患者发生不良预后的危险性增加。Agnihotri S等[10]研究发现,自发性颅内出血的病人,72 h内白细胞数目更大程度的变化可以预测颅内出血患者长期和短期的生存结果,且该相关性在排除感染的因素后仍然存在。

除血白细胞水平外,本研究将其他研究结果证明的可能相关的一些因素纳入本研究。单因素的分析结果表明动脉瘤血管内栓塞治疗与开颅夹闭手术相比,可能具有较好的预后,但多因素分析并未发现显著意义的差别。与此相一致,Wadd IH等[11]比较了上述两种手术方式对WFNS1-3级前循环动脉瘤患者预后的影响,2组病人各70例,随访术后1年患者的预后情况, 80%栓塞组病人可获得较好的结果,而夹闭组为68.6%(P=0.122);死亡率夹闭组为4.3%, 栓塞组为1.4%(P=0.310)。本研究结果证明,患者术前的Hunt-Hess分级可作为患者预后的预测因子,与国内其他学者研究结果相一致[12-13]。除上述3个因素外,本研究同时纳入了患者性别、年龄、治疗时机3个因素,但是无论是单因素分析,还是多因素分析,均未发现上述因素可显著影响患者的预后。国外学者也进行了患者年龄、性别等因素与预后的相关性研究。Tawk RG等[14]回顾性分析274例SAH病人体质量指数与年龄对患者预后结果的影响,多因素分析结果显示高龄患者可能具有较高的mRS评分及WFNS分级,即不良预后的危险性增加,差异具有统计学意义,但并未发现体质量指数与预后的相关性。578例女性与328例男性患者预后结果的比较研究发现,女性患者颈内动脉动脉瘤的发生频率较男性高,且发生多发动脉瘤的概率较男性增加(P<0.001); 而男性患者发生大脑前动脉-前交通动脉复合体动脉瘤的机会增加(P<0.001);但是在男性患者与女性患者之间,3个月内的良好预后无显著差别[15-19]。

[1]Connolly ES Jr, Rabinstein A A, Carhuapoma J R, et al. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/american Stroke Association[J]. Stroke, 2012, 43(6): 1711-1718.

[2]徐跃峤, 王宁, 胡锦, 等. 重症动脉瘤性蛛网膜下腔出血管理专家共识(2015)[J]. 中国脑血管病杂志, 2015, 12(4): 215-217.

[3]张玉斌, 杨文武, 范振增. 动脉瘤性蛛网膜下腔出血预后危险因素研究进展[J]. 中国全科医学, 2010, 13(15): 1713-1717.

[4]Kasius K M, Frijns C J, Algra A, et al. Association of platelet and leukocyte counts with delayed cerebral ischemia in aneurysmal subarachnoid hemorrhage[J]. Cerebrovasc Dis, 2010, 29(6): 576-583.

[5]RANKIN J. Cerebral vascular accidents in patients over the age of 60. Ⅲ. Diagnosis and treatment[J]. Scott Med J, 1957, 2(6): 254-260.

[6]Rosengart A J, Schultheiss K E, Tolentino J, et al. Prognostic factors for outcome in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage[J]. Stroke, 2007, 38(8): 2315-2319.

[7]刘旭, 匡涛, 朱家伟, 等. 颅内动脉瘤在不同时机下行介入栓塞术的疗效评价及预后影响因素分析[J]. 实用临床医药杂志, 2014, 18(16): 81-83.

[8]Fassbender K, Hodapp B, Rossol S, et al. Inflammatory cytokines in subarachnoid haemorrhage: association with abnormal blood flow velocities in basalcerebral arteries[J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2001, 70(4): 534-538.

[9]Kasius K M, Frijns C J, Algra A, et al. Association of platelet and leukocyte counts with delayed cerebral iJschemia in aneurysmal subarachnoidhemorrhage[J]. Cerebrovasc Dis, 2010, 29(6): 576-585.

[10]Agnihotri S, Czap A, Staff I, et al. Peripheral leukocyte counts and outcomes after intracerebral hemorrhage[J]. J Neuroinflammation, 2011, 8: 160-169.

[11]Wadd I H, Haroon A, Habibullah, et al. Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: Outcome of Aneurysm Clipping Versus Coiling in Anterior Circulation Aneurysm[J]. J Coll Physicians Surg Pak, 2015, 25(11): 798-807.

[12]何福亮, 张鸿祺, 李萌, 等. 影响重症动脉瘤性蛛网膜下腔出血预后因素的分析[J]. 中国脑血管病杂志, 2010, 7(8): 411-413.

[13]呼铁民, 韩凤伟, 王维兴, 等. 颅内动脉瘤破裂致蛛网膜下腔出血预后不良的危险因素研究[J]. 中国全科医学, 2011, 14(1B): 151-153.

[14]Tawk R G, Grewal S S, Heckman M G, et al. Influence of body mass index and age on functional outcomes in patients with subarachnoid hemorrhage[J]. Neurosurgery, 2015, 76(2): 136-147.

[15]Kongable G L, Lanzino G, Germanson T P, et al. Gender-related differences in aneurismal subarachnoid hemorrhage[J]. J Neurosurg, 1996, 84(1): 43-49.

[16]管萍, 李荣华, 杨小华. 连续腰椎穿刺引流在动脉瘤性蛛网膜下腔出血栓塞术后的作用[J]. 实用临床医药杂志, 2014, 18(24): 16-18.

[17]李宝嘉, 曹国彬, 林春英, 等. 不同引流速度对蛛网膜下腔出血患者神经功能、炎性应激及血管功能的影响[J]. 海南医学院学报, 2015, 21(6): 847-849.

[18]赵梓涵, 高涵, 杨福义. α-硫辛酸对兔蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛的作用[J]. 黑龙江医药科学, 2016, 39(1): 24-25.

[19]王卫余, 张卫华, 雷兵. 以脑蛛网膜下腔出血起病的脊髓动静脉畸形2例报道[J]. 中华全科医学, 2013, 11(11): 1825-1826.

2015-12-16

陈世洁, E-mail: 253034391@qq.com

R 743.35

A

1672-2353(2016)19-163-03DOI: 10.7619/jcmp.201619061