中国大学学术生产力、学术影响力和学术卓越性的特点分析

董彦邦 贾佳

摘 要:根据中国大学在世界大学科研论文质量排行榜中的表现可以得出,已有少数中国大学跻身世界一流大学行列,但中国大学仅在学术生产力方面表现优异,在学术影响力和学术卓越性方面表现差强人意;已有少数中国大学拥有世界一流的学科领域,但中国大学的学科领域分布极不均衡,中国大学的优势主要集中在工科和理科领域;在学术影响力方面,中国大学的学科领域存在明显不足,距离真正的世界一流大学和世界一流学科领域还有较大差距。学术影响力和学术卓越性已经成为制约中国建设世界一流大学和世界一流学科的主要瓶颈。

关键词:中国大学;学科领域;学术生产力;学术影响力;学术卓越性

“2015年8月8日,党中央全面深化改革领导小组第15次会议审议通过《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,决定统筹推进建设世界一流大学和一流学科,推动我国实现从高等教育大国向高等教育强国的历史转变”[1],揭开了新一轮“双一流”建设的序幕。近代洪堡创建柏林大学时,将科研引入大学,科研历史性地在大学获得了应有的地位和组织建制,柏林大学也因此成为世界大学的典范。“长久以来,大学也正是凭借坚持探索人类文明的毅力和引领社会高尚文化的气魄令世人肃然起敬,给世人留下了‘判天地之美,析万物之理的神圣高贵形象。可以说,大学科研对知识的不断开拓与创新,构成了大学的生命力之源。时至今日,科研实力仍然是一流大学的立足之本和相互间比拼的主要领域。”[2]科研论文作为大学科研成果的重要形式之一,凭借其客观性、定量性,逐渐成为评价大学的重要科研指标。建设世界一流大学和学科是一个漫长过程,以学术生产力为基础,持续提高学术影响力和学术卓越性,是世界一流大学和学科建设的基本路径。

一、大学学术生产力、学术影响力、学术卓越性评价的方法

(一)评价对象和数据来源

世界大学科研论文质量排行榜(Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities),是由台湾财团法人高等教育评比中心基金会(HEEACT)发布的年度论文数据统计排名,自2007年起,一年发布一次前500的世界大学排名。该排名的评价理念是针对以进入研究型大学为目标的新兴国家及发展中国家之学校,设计一套多数学校现阶段经努力即可达成的适切指标,着重科研论文产出的品质,且以客观取得的数据为依据,考虑长期累积的成果与短期的研究努力,探究其近十一年与当年学术论文质量表现,针对世界各大学进行科研论文质量排名。

(二)指标体系的构建

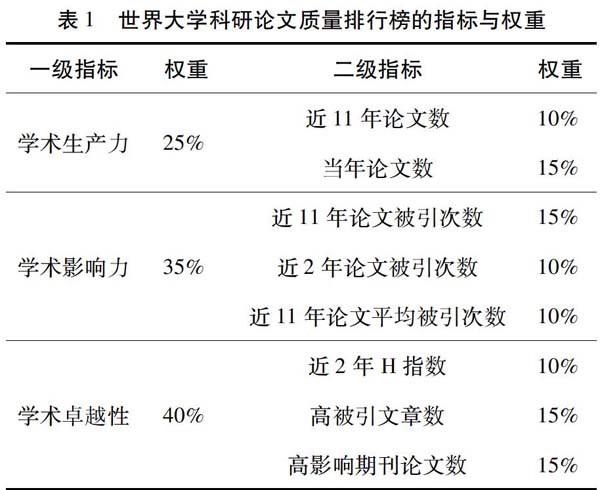

在指标体系的设计上,该排名短期与长期指标并重,同时注重科研论文产出的品质,共有3个一级指标和8个二级指标,如表1所示。

(三)世界一流大学和学科领域的划分

本研究将科研论文质量排行榜前20名的大学划分为世界顶尖大学,前100名的大学划分为世界一流大学,100—500名的大学划分为世界知名大学;将各学科领域科研论文质量排行榜前20名的学科领域划分为世界顶尖学科领域,前100名的学科领域划分为世界一流学科领域,100—500名的学科领域划分为世界知名学科领域。

二、中国大学在世界大学科研论文质量排行榜中的表现

(一)中国大学在世界中的地位

科研论文质量排行榜中的500所大学分布在全球40个国家。美国大学依靠其雄厚的科研实力处在全球高等教育金字塔的顶端,美国大学在排行榜前20名、前100名、前200名的数量依次是14、44、72,所占比重依次是70%、44%、36%,英国、加拿大、日本的大学在排行榜中也占了相当的比重。亚太地区11个国家的大学跻身排行榜前500名,中国大学在排行榜的前100名、前200名、前300名、前400名、前500名的数量依次是4、14、23、37、46,除前100名之外,中国大学在其余四组排名中的数量在亚太地区均名列第一。亚太地区占据的前20名的大学,只有日本的东京大学,排名为20;其占据的前100名的大学共有14所,其中澳大利亚占5所,中国占4所,日本占3所,韩国占1所,新加坡占1所。综上所述,中国的高等教育在亚太地区占有重要地位,部分中国大学已经步入世界一流大学行列,依次是北京大学(47)、清华大学(58)、浙江大学(62)、上海交通大学(70)。

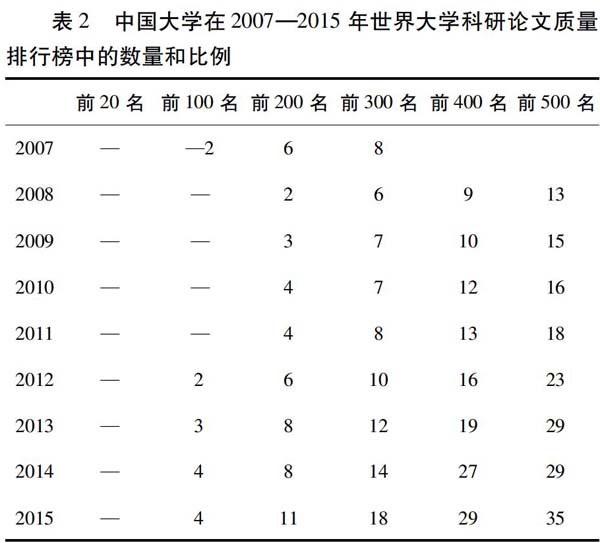

(二)中国大学的排名趋势分析

根据表2的数据,中国大学在2007—2015年科研论文质量排行榜中的名次变动明显,各组排名中的数量逐年递增。2015年最新的排名中,4所中国大学进入前100名,依次是北京大学(47)、清华大学(58)、浙江大学(62)、上海交通大学(70);11所大学进入前200名,除去前4所,依次是复旦大学(109)、国防科技大学(109)、中国科学技术大学(129)、南京大学(131)、中山大学(142)、山东大学(197)、华中科技大学(197);18所大学进入前300名,除去前11所,依次是四川大学(209)、吉林大学(215)、哈尔滨工业大学(227)、武汉大学(254)、西安交通大学(262)、南开大学(280)、大连理工大学(291),其余17所大学位于300—500名之间。截至2015年,中国大学在排行榜前100的数量由2012年的2所增加到4所,增幅为100%,前200名的数量由2008年的2所增加到11所,增幅为450%,前300名、前400名、前500名的数量由2007年的2所、6所、8所增加到2015年的18所、29所、35所,增幅依次是800%、383%、338%,每年都不断有新的中国大学跻身科研论文质量排行榜当中。但自2007年以来,未能有一所中国大学排名进入世界前20名。根据本文对世界一流大学和世界顶尖大学的划分标准,中国已有少数大学跻身世界一流大学行列,但中国至今仍未有一所世界顶尖大学。

(三)具体指标分析

1.学术生产力分析

近11年论文数反映了高校长期的学术生产力。在该指标上,中国大学的分数较高,中国大学的最高分数是浙江大学的76.9,4所大学的分数超过了前100名大学的平均值71.17,除浙江大学外,依次是清华大学(73.6)、上海交大(73.3)、北京大学(71.9),但与前20名大学的平均值85.52相比,还有较大差距。

当年论文数反映了高校短期的学术生产力。在该指标上,中国大学的分数最高,中国大学的最高分数是浙江大学的88.1,5所大学的分数超过了前100名大学的平均值70.92,除浙江大学外,依次是上海交大(86.9)、国科大(83.9)、北京大学(81.1)、清华大学(80.3)、浙江大学、上海交大的分数超过了前20名大学的平均值84.03。浙江大学的分数超过了前10名大学中的斯坦福大学(87.3)、华盛顿大学(86.6)、牛津大学(86.3)、加州大学洛杉矶分校(84.1)、加州大学伯克利分校(81.5)、麻省理工学院(75.1),上海交大的分数超过了前10名大学中的华盛顿大学、牛津大学、加州大学洛杉矶分校、加州大学伯克利分校、麻省理工学院,国科大的分数超过了前10名大学中的加州大学伯克利分校、麻省理工学院,北京大学、清华大学的分数都超过了前10名大学中的麻省理工学院。

2.学术影响力分析

近11年论文被引次数反映了大学长期的学术影响力。在该指标上,中国大学的分数偏低,中国大学的最高分数是北京大学的59.1,远不及前100名大学的平均值70.4。

近2年论文被引次数反映了大学短期的学术影响力。在该指标上,中国大学的分数较高,中国大学的最高分数是北京大学的73.9,超过了前100名大学的平均值71.63,清华大学(69)、浙江大学(68.4)、上海交大(67.5),与前100名大学的平均值差距很小,都在5分以内。

近11年论文平均被引次数能够评估各学校每篇论文的被利用程度,并能将大学教职研究人数差距的因素调整降低,是同时兼顾论文品质与学校规模的指标。在该指标上,中国大学的分数最低,中国大学的最高分数是中科大的47.1,远不及前100名大学的平均值62.61。

3.学术卓越性分析

近2年H指数,其定义为一所大学拥有H篇被引次数达H次或以上次数的论文,是兼顾论文数量与质量的指标。在该指标上,中国大学的分数较低,中国大学的最高分数是北京大学的68.6,不及前100名大学的平均值70.1。

高被引文章数,其定义为大学近11年内,于各年各领域内被引次数排行达前1%的论文数,反映了大学长期的优质高影响力表现。在该指标上,中国大学的最高分数是北京大学的60.8,远不及前100名大学的平均值69.66。

高影响期刊论文数,是大学近2年内发表排名前5%期刊的论文数量,反映了大学短期的优质高影响力表现。在该指标上,中国大学的分数较低,中国大学的最高分数是清华大学的70.5,不及前100名大学的平均值71.36。

三、中国大学在学科领域科研论文质量排行榜中的表现

(一)中国大学在各学科领域的排名趋势分析

根据表4的数据,中国大学在2008—2015年各学科领域科研论文质量排行榜中的名次变动明显,数量呈稳步增长趋势。2015年最新的学科领域排名中,中国大学在学科领域前20名、前100名、前200名、前300名中的数量依次是7、37、83、113,从各组排名的分布上看,前20名、前100名、前200名所占比重依次是6%、33%、73%;在六大学科领域中,中国大学在理工科领域的科研表现较为突出,理工科领域前20名、前100名、前200名、前300名的数量依次是7、32、62、76,所占比重依次是100%、86%、75%、68%;中国大学在临床医学、社会科学、农学、生命科学等四大学科领域均没有一所大学进入前20名,其中,在临床医学和社会科学领域甚至没有一所大学进入前100名,农学和生命科学领域前100名的数量依次是1、4,所占比重依次是3%、11%。

(二)中国大学在工学领域具体科研指标分析

以中国大学最具优势的工科领域为例,表5选取了2015年工科领域科研论文质量排行榜中前300名的47所中国大学,工科领域前20名、前100名的大学,分析其在各指标上的表现。

学术生产力方面,中国大学表现优异,近11年论文数中,10所大学的分数超过了工科领域前100名大学的平均值65.66,依次是清华大学(100)、上海交大(100)、哈工大(95.9)、浙江大学(93.3)、西安交大(80.4)、华中科大(74.5)、大连理工(73.4)、北航(70.2)、东南大学(68.4)、北京理工(65.7),清华大学、上海交大、哈工大、浙江大学、西安交大的分数领先工科领域前20名大学的平均值78.36;当年论文数中,23所大学的分数超过了工科领域前100名大学的平均值65.37,依次是清华大学(100)、浙江大学(100)、上海交大(100)、哈工大(97.5)、华中科大(84.7)、西安交大(84.3)、北航(82.1)、天津大学(81.1)、大连理工(78.4)、东南大学(78.2)、中国科大(75.5)、华南理工(74.1)、同济大学(72.6)、北大(71.9)、西北大学(70.5)、北京科大(70)、电子科大(67.8)、重庆大学(67.5)、吉林大学(67.2)、山东大学(66.6)、四川大学(66.6)、北京理工(65.4)、东北大学(65.4),10所大学的分数领先工科领域前20名大学的平均值76.63,依次是清华大学、浙江大学、上海交大、哈工大、华中科大、西安交大、北航、天津大学、大连理工、东南大学。

学术影响力方面,近11年被引次数中,仅有4所大学的分数超过了工科领域前100名大学的平均值66.6,依次是清华大学(100)、上海交大(83.6)、浙江大学(79.1)、哈工大(76.7),只有清华大学的分数领先工科领域前20名大学的平均值84.69;近2年被引次数中,15所大学的分数超过了工科领域前100名大学的平均值66.53,依次是清华大学(100)、浙江大学(97.9)、上海交大(89.7)、哈工大(88.2)、北京大学(85.8)、华中科大(81.6)、中国科大(80)、复旦大学(76.1)、天津大学(74)、大连理工(73.3)、华南理工(72.1)、吉林大学(69.8)、东南大学(69.1)、西安交大(68.3)、南京大学(65.7),5所大学的分数领先工科领域前20名大学的平均值83.03;平均被引次数中,仅有2所大学的分数超过了工科领域前100名大学的平均值51.45,依次是南开大学(56.3)、复旦大学(55.5)。

学术卓越性方面,H指数中,15所大学的分数超过了工科领域前100名大学的平均值65.82,依次是北大(86.1)、清华大学(84.4)、哈工大(81)、复旦大学(82.5)、浙江大学(77.6)、上海交大(75.9)、中国科大(75.7)、华中科大(74.1)、苏州大学(73.8)、东南大学(72.4)、南京大学(70.6)、大连理工(67.3)、吉林大学(67.2)、北京理工(66.9)、南开大学(66.8),4所大学的分数领先工科领域前20名大学的平均值78.1,依次是北大、清华大学、哈工大、复旦大学;高被引文章数中,9所大学的分数超过了工科领域前100名大学的平均值65.39,依次是清华大学(100)、哈工大(83.7)、上海交大(79.6)、浙江大学(77.2)、复旦大学(74.1)、东南大学(70.2)、北大(68.8)、华中科大(66.9)、中国科大(66.5),仅有清华大学的分数领先工科领域前20名大学的平均值85.11;高影响期刊论文数中,9所大学的分数超过了工科领域前100名大学的平均值67.1,依次是清华大学(100)、浙江大学(97.5)、上海交大(86.4)、哈工大(85.1)、北大(78.8)、中国科大(77.2)、天津大学(74.5)、华中科大(73.3)、华南理工(67.7),4所大学的分数领先工科领域前20名大学的平均值84.02,依次是清华大学、浙江大学、上海交大、哈工大。

四、结论

综合中国大学在科研论文质量排行榜上的表现,已有少数中国大学跻身世界一流大学行列,且在历年排行榜各组排名中变化幅度较大,数量呈稳步增长趋势,但中国尚未有一所世界顶尖大学。中国大学处于亚太高等教育的前端,中国大学在排行榜前100名、前200名、前300名、前400名、前500名中所占的数量依次是4、14、23、37、46,除前100名之外,中国大学在其余四组排名中所占的比重在亚太地区均名列第一。在具体科研指标上,中国大学仅在学术生产力方面表现优异,在学术影响力和学术卓越性方面表现差强人意,较之世界一流大学尚有明显差距。学术生产力方面,在近11年论文数指标上,4所大学的表现超出了世界一流大学的平均水准。在当年论文数指标上,5所大学的表现超过了世界一流大学的平均水准,2所大学的表现已经超出了世界顶尖大学的平均水准。学术影响力方面,中国大学无论在长期影响力还是近期影响力上的表现都比较落后,只有北京大学在代表近期影响力的近2年论文被引次数指标上的表现超出了世界一流大学的平均水准,在代表长期影响力的近11年论文被引次数和近11年论文平均被引次数指标上,中国大学的表现都不及世界一流大学的平均水准。学术卓越性方面,在近2年H指数指标、高被引文章数指标、高影响期刊论文数指标上,中国大学远没有达到世界一流大学的平均水准。

综合中国大学在各学科领域科研论文质量排行榜上的表现,中国大学已拥有少数世界顶尖和世界一流学科领域,中国大学在六大学科领域排行榜前20名、前100名、前200名、前300名所占的数量依次是7、37、83、113,且在历年学科领域排行榜各组排名中变化幅度较大,数量呈稳步增长趋势;从中国大学的优质学科领域分布上看,中国大学在理科和工科领域表现优异,理工科领域前20名、前100名所占的比重依次是100%、86%,农学和生命科学领域前100名所占的比重是14%,临床医学和社会科学领域均没有一所大学进入前100名。以中国大学最具优势的工科领域为例,分析中国大学在具体科研指标上的表现可以得出,中国大学在学术生产力和学术卓越性方面表现优异,在学术影响力方面存在不足,在反映学术生产力和学术卓越性的近11年论文数、当年论文数、H指数、高被引文章数、高影响期刊论文数指标上,多数中国大学的表现超出工科领域前100名大学在该指标上的平均水准,个别中国大学的表现已经超出了工科领域前20名大学在该指标上的平均水准。学术影响力方面,中国大学在近期影响力上表现优异,在长期影响力上表现较差,在近2年论文被引次数指标上,15所大学的表现超出了工科领域前100名大学的平均水准,5所大学的表现超出了工科领域前20名大学的平均水准,在近11年被引次数指标上,只有4所大学的表现超出了工科领域前100名大学的平均水准,在平均被引次数指标上,只有2所大学超过了工科领域前100名大学的平均水准。

五、对策与建议

(一)从科研“量的积累”到“质的飞跃”

在“量的积累”上,个别中国大学已经达到了世界一流或世界顶尖水平,但“质的飞跃”落后于“量的积累”。依据贺维平、范爱红对世界一流大学科研论文发表的演变路径的划分,即“第一阶段是论文数量上的快速增长,篇均被引指标低;第二阶段是在论文增长到一定数量以后,关注重心由论文数量转移到论文质量,被引数快速增长,篇均被引指标升高;第三阶段是科研质量发展的更高阶段,在一定论文数量和质量的基础上,涌现出重大科研创新成果,出现大量高被引论文,奠定了大学在学术上的绝对优势”[3],中国大学和学科在建设世界一流大学和学科的道路上,正处在第一阶段向第二阶段转变的过渡期,即从科研论文绝对数量的增长转向重视科研论文的相对质量。实现科研“量的积累”到“质的飞跃”:首先,加大科研资助力度,政府合理调控、分配科研资金,重点支持各级各类优势学科和重点学科,是提高大学科研质量的重要经济保障,此外,在知识经济时代,学术与经济联姻,大学与企业联合,大学须在各级政府的纵向项目资金支持之外寻求更广泛的来自企业的横向项目资金支持;其次,将科研作为大学工作的中心,及时纠正大学运行过程中行政权力过重的倾向,构建服务型的行政系统,“行政上坚决支持学术权威、科研工作者,行政学术分离,让科研工作者得到充分尊重和保护”[4]。

(二)立足科研创新,提高学术卓越性

科研质量与科研创新是相辅相成的,科研创新是科研质量的升华,有了科研“量的积累”和“质的飞跃”作保障,科研创新成果才能像雨后春笋般层出不穷。增强大学的科研创新能力:首先,大学是一个极其特殊的组织,应把大学能够做好而其它组织不能做好或至少不能像大学那样做得那么好的任务交给大学。大学是一个集科研、教学、社会服务于一体的组织,以科研创新能力为先导引领大学的教学职能和社会服务职能协调发展成为当下中国建设世界一流大学和一流学科的迫切任务。其次,探索学科前沿问题,提高热门科研论文数。“能够在短期内达到高被引的论文通常是当前研究的热点,满足当前社会和学科发展的要求,具有很强的创新性,这是一所大学或科研院所、一个学科富有朝气持续进步的源动力。无论是大学或科研院所还是研究者个体,在科研中都需关注学科的发展,把握领域前沿,解决学科内重大或重要问题,产生的研究成果具有高度的创新性。”[5]最后,加强跨学科研究。“学科随着大学的产生而产生,中世纪大学只有文、法、神和医四科,近代以来,随着劳动力分工日益细致,知识不断分化,学科也在不断地被割裂。约翰·霍根曾感叹道,‘科学似乎已不可能在现有认识的基础上,再增添什么有重大意义的东西……足以与达尔文、爱因斯坦或沃森与克里克赐给我们的那些发现相媲美。所以,学科之势,合久必分,分久必合,加强跨学科领域之间的科研协作是实现科研创新的契机。”[6]当前,中国大学的主要优势主要集中在工科和理科领域,理工科领域与其它学科领域的交叉融合正在成为新的学科增长点,中国大学应抓住机遇,及早布局。

(三)加强与世界一流大学的科研合作

“在科技全球化背景下,由于科研的复杂性、技术的迅速变化和知识的动态增长,国际合作成为高校科研质量提升的重要战略。学界普遍认为,国际科研合作是科研生产力的重要源泉。国际科研合作对高校取得原创性科研成果、增加成果的学术影响力有重要作用。通过国际科研合作可以充分吸纳他人的智慧和技术优势,开拓研究者的思路,增加资源及分摊成本和节省时间,进而提高科研效率和影响力。”[7]提高大学的国际科研合作能力:首先,加强与世界一流大学合作的力度,通过建设一批国际科研协同创新平台,实现资源共享,进一步提高科研工作者的学术创新能力。其次,合作的方式多样化,包括向世界一流大学派遣留学生、组织大学优秀科研工作者进行高端访问、国内外高校合作办学等。最后,在全面加大国际科研合作力度的目标下,对不同学科采取分层次的差异化国际科研合作方式和策略。“根据‘统筹兼顾、全面推进的原则,分层开展国际科研合作。第一层次是国际合作活跃程度低的非优势学科,其目标是增强学科实力和水平,提高国际合作活跃程度,培育学科生长点。第二层次是国际合作活跃程度低的优势学科,其国际科研合作有较大的拓展空间和提升潜力,应采取加大国际合作力度的策略,积极推进国际合作的广度和深度,以进一步催生传统优势学科新的增长点。第三层次是国际合作活跃程度高的学科,应继续保持较高的国际合作活跃程度,同步推进国际合作论文数量稳步增长和质量提升,进一步增强国际学术影响力。”[8]

参考文献:

[1]杨兴林.关于“双一流”建设的三个重要问题思考[J].江苏高教,2016(2):40.

[2]牛犇.从科研变迁看研究型大学教学[J].扬州大学学报(高教研究版),2009(2):3.

[3]贺维平,范爱红.国内外若干知名研究型大学SCI论文的比较研究[J].情报杂志,2010(9):19-20.

[4]楼雯.中国与世界:一流大学科研竞争力的差距及实证分析[J].重庆大学学报(社会科学版),2014(1):108.

[5]邱均平,马凤.中国高校在建设世界一流大学过程中的进步和问题[J].中国高教研究,2012(1):21-22.

[6] 董彦邦.中国大学科研影响力与科研协作力的特点分析[J].高教发展与评估,2014(5):26-27.

[7][8] 余新丽,赵文华,杨颉.我国研究型大学国际合作论文的现状与趋势分析[J].中国高教研究,2012(8):30,34.