新生代农民工市民化影响因素分析

——基于HLM模型的实证研究

范洋洋, 刘兆延, 张淑华

(沈阳师范大学 a. 教育科学学院, b. 人力资源管理研究所, 辽宁 沈阳 110034)

新生代农民工市民化影响因素分析

——基于HLM模型的实证研究

范洋洋a, 刘兆延a, 张淑华b

(沈阳师范大学 a. 教育科学学院, b. 人力资源管理研究所, 辽宁 沈阳 110034)

通过对以往市民化研究的解读,分析目前新生代农民工市民化水平,构建两水平HLM模型,分析组织因素和个人因素对新生代农民工市民化的影响。结果显示,新生代农民工市民化程度为56%,其中8.54%是由个体层面因素引起;25.65%是由组织层面因素引起。组织层面的劳动合同因素对新生代农民工打工时间和市民化具有显著的调节作用。

新生代农民工; 市民化; 影响因素; HLM模型

中共中央《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》明确指出,我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段,正处于城镇化深入发展的关键时期。有序推进农业转移人口市民化是实现国家新型城镇化规划的重要内容。近年来,新生代农民工群体规模不断扩大,农民工的就业、居住、社会保障、子女教育等问题日益受到政府和学界的高度重视。政府相继出台了一系列保障农民工合法权益的相关政策,新生代农民工在城市就业环境、权益保障等方面的状况有了明显的改善。获取经济收入不再是新生代农民工外出务工的唯一目的,在获取更多经济收入的同时,已有相当数量的农民工倾向于举家迁移城市,并由暂时居住转变为长期居住。融入城市生活并实现市民化将是大部分新生代农民工的最终归宿。

一、 基本概念与调查方法

新生代农民工即20世纪80年代以后出生在农村,年龄在16周岁以上,且具有农村户口的农民工。市民化是指迁居城市的农民工在城市社会环境中逐步向城市居民转变的过程,是中国特有的城市化发展过程的后期阶段,也是一个关键阶段[1-2]。农民工市民化有两层含义:①从结果角度定义,即农民工市民化的程度或者状态。②从过程的角度定义,也就是农民工市民化的过程或者趋势[3]。通俗地说,农民工阶段是农村人向城市人转变的过渡阶段,是我国城市化进程中一个独具特色的阶段。

本调查数据是在“2014年开展的关于沈阳市新生代农民工状况问卷调查”基础上进行的。采用随机抽样的方式,根据沈阳市总工会2012年12月提供的企业集体合同签订数据库,在沈阳市15个区40 868家企业名单中,按照1∶400(102∶40 868)的比例分别抽取一定数量的企业,对抽中企业的农民工进行问卷调查。各个区抽取样本数量占总体样本比例,根据企业数量的不同而有所不同,其中沈阳市内五区从10%~14%不等,五区外的10个区从1%~7%不等。此外,为了确保HLM统计分析的有效性,每个企业调查的新生代农民工人数必须在25人以上,不符合该条件的企业在回收数据时给予排除。调查共计发放问卷3 525份,回收问卷3 507份,问卷回收率99%,保留有效问卷3 378份,有效问卷回收率96%。

经过个案筛选,运用SPSS 17.0进行数据处理和统计分析,对沈阳市新生代农民工市民化状况进行分析。从表1可以看出,新生代农民工男性占63.4%,女性占36.6%。年龄在16~25岁之间的占32.8%,26~34岁之间的占67.2%,其平均年龄为27岁。在受教育程度上,新生代农民工的文化程度在初高中的人数最多,占调查总人数的67.9%,从未上过学的仍然存在,占3.7%。婚姻状况上,已婚的占到了57.2%。此外,由于调查对象为新生代农民工,年龄结构较年轻,未婚人数在总调查中占据的比例高达40.9%。在接受调查的新生代农民工中,户籍在辽宁省(除沈阳市)的人数最高,达43.0%;来自辽宁省外的比例最低,为16.8%。在新生代农民工中,59.5%的调查者有兄弟姐妹,独生子女人数占比为40.5%。每月平均报酬在2 001~3 000元之间的人数最多,达47.9%(详见表1)。

表1 新生代农民工的基本特征

二、 新生代农民工市民化程度

已有的研究认为,目前我国在城务工农民工市民化进程缓慢,处于城市生活的边缘甚至是底层。张斐采用综合指标法分析得知,相对于城市居民,新生代农民工市民化水平达到了45%[4]。王桂新等通过建立三级指标体系来测评农民工市民化程度,得知上海市农民工市民化为53.9%[5]。周密等采用需求可识别的Biprobit模型,得到余姚和沈阳两地区新生代农民工平均市民化程度为73%[6]。张建丽等基于问卷调查,从外部环境和新生代农民工自身情况两方面入手,把城市居民对新生代农民工的接纳程度纳入评价指标,构建市民化指标体系,定量分析了大连市新生代农民工市民化的进程特点,得出大连市新生代农民工市民化水平为25.7%[7]。刘传江等通过对外部制度因素、农民工群体市民化进程和农民工个体市民化进程三部分的分析,计算出新生代农民工的市民化进程为50.23%[8]。以上学者们分别运用不同的统计方式对新生代农民工市民化程度进行了计算和分析,取得了一些有价值的结论,但是由于测量方法、测量指标的侧重内容、地区之间经济发展水平,以及测量时间上的差异,测量结果存在较大的差异。此外,以上研究都是从单一层面对新生代农民工市民化进行的研究,没有具体划分组织因素和个人因素对其市民化的影响。

本研究通过采用王桂新等人测量农民工市民化的指标体系,测量出沈阳市新生代农民工市民化程度,把影响新生代农民工市民化的因素分为组织因素和个人因素两个层面,探讨这两种因素对新生代农民工市民化程度的单独影响程度,以及两者是否存在交互作用。

1. 新生代农民工市民化权重

研究测量新生代农民工市民化程度的问卷采用王桂新等测量上海市农民工市民化程度的三级指标体系模型[5],将居住条件市民化、经济生活市民化、社会关系市民化、政治参与市民化和心理认同市民化这5个维度纳入到新生代农民工市民化的评价指标体系之中。

其中,经济生活市民化指标中的收入水平指标, 采用相对收入的概念,即用新生代农民工的每月平均薪酬与沈阳市人均收入水平的比值来进行权重的分配(沈阳市人社局公布2014年在岗职工月平均工资为4 715.83元)。 大于1的记为1,小于1的按照真实权重计算。 在目前住房类型的权重设置上,按照王桂新等人的权重分配方式[5], 自己买房的权重为1,租房的权重为0.65, 居住单位宿舍、寄住亲友家权重为0.5, 住单位工棚和自己搭建简易房权重为0.25,其他权重均为0。 在有无或是否的回答上, 按照1和0进行权重分配。 其余各题权重指标均来自于调查数据的有效百分比的计算结果, 并对其进行权重相等的加权合成。

2. 新生代农民工市民化程度评价结果

通过上述评价指标体系的测量,得知新生代农民工市民化程度为0.56,已经处于中等水平的市民化阶段。从不同维度来考察,沈阳市农民工的市民化程度是不均衡的。其中,经济生活市民化程度水平最高,总体上已达到0.61。其次是居住条件市民化程度,总体达到了0.60,表明作为农民工迁居城市所能提供的生存最重要的基础条件——居住条件相对达到较高的水平。社会关系与心理认同的市民化程度相同,达到了0.58。社会关系是反映农民工是否真正向城市居民转变这一本质特征的重要维度,而心理认同则是反映农民工市民化本质内涵的高层次维度,这两者均达到0.5以上水平实属不易。政治参与维度的市民化水平低于总体市民化,总体上只有0.42的水平,表明新生代农民工的政治参与度相对较低(见表2)。

表2 新生代农民工市民化程度评价结果

三、 市民化影响因素的HLM分析

已有的研究多从经济学和社会学角度对新生代农民工市民化影响因素进行分析。张斐把影响新生代农民工市民化的因素归结为三类[4],包括个人特征、家庭特征和主观感知,并对其进行多元线性回归分析。王桂新等把影响农民工市民化因素归结为宏观因素、个人因素和迁居城市居民因素三大类,并做了相关分析[5]。周密等认为职业阶层的回报率和教育水平是影响农民工市民化的重要因素[6]。何晓红分别从经济发展水平、思想观念、具体制度、社会组织、农民工自身素质五个方面来阐述影响农民工市民化的因素[9]。刘传江等认为认知偏见、政策排斥、制度抑制、农民工自身素质低下等原因阻碍了农民工市民化的进程[8]。

在以往学者研究的基础上,本研究挑选出影响新生代农民工市民化因素显著的6个因素:受教育程度、来沈阳时间长短、技术职称、担任职务、工作单位性质、是否签订劳动合同。把这6个因素分为个体层面和组织层面的两层影响新生代农民工市民化的因素。在新生代农民工个人层面选取了受教育程度、来沈阳时间长短、技术职称、担任职务四个方面的因素;在组织层面,选取了工作单位性质、是否签订劳动合同两个因素。通过多层线性模型HLM分析两层面对新生代农民工市民化影响因素的贡献率,并验证两个层面在影响市民化水平上是否存在交互作用。

运用多层线性模型进行分析数据的条件之一是因变量的组间差异必须显著。首先,检验因变量农民工市民化的方差的同质性,指标为组内相关系数的大小,即ICC。ICC能够解释在农民工市民化的总体方差中,组织层面上变量的方差占了多大比例。构建以组织认同为因变量的零模型,具体模型方程为

HLM第一层模型(农民工个体水平):

HLM第二层模型(组织水平):

表3 农民工市民化程度的组织差异:零模型分析结果

从表3中可得ICC=U0/(R+U0)=0.129,即农民工市民化程度的总变异中有12.9%是由组织造成,87.1%是由个体层面因素造成的。Cohen认为,0.01≤ICC≤0.059为低关联;0.059≤ICC≤0.138为中等关联;0.138≤ICC为高关联[10]。据此标准,新生代农民工市民化程度可以进行两层线性模型的分析。

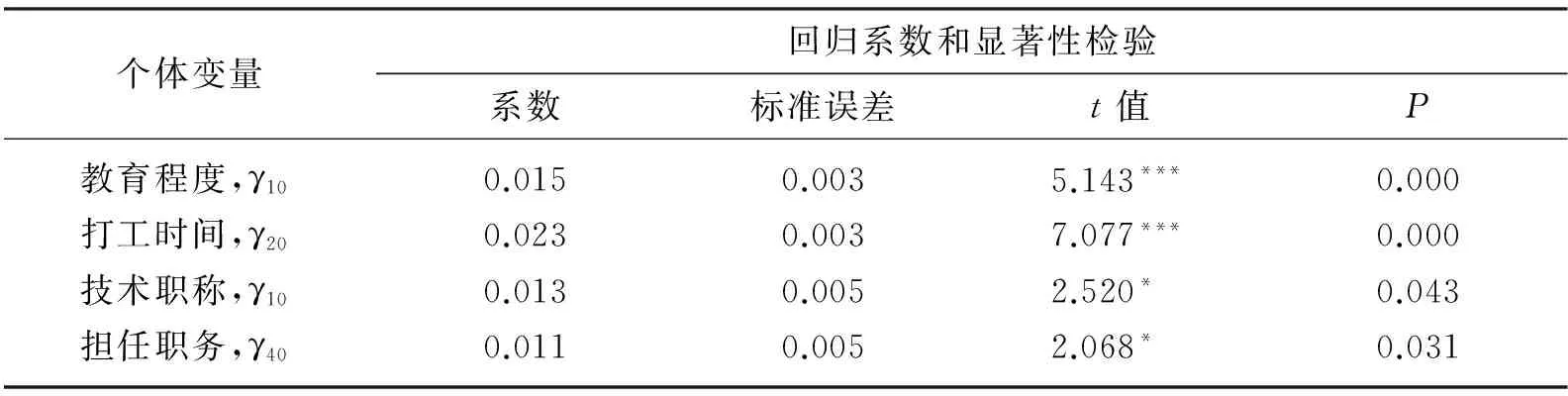

2. 新生代农民工人口学变量对市民化程度的影响

第一层方程(农民工个体水平)L1:

第二层方程(组织水平)L2:

β0j=γ00+μ0j,β1j=γ10+μ1j,

β2j=γ20+μ2j,β3j=γ30+μ3j,

β4j=γ40+μ4j。

式中,Yij代表新生代农民工个体水平上的市民化程度,β0j为截距,β1j、β2j、β3j、β4j分别代表受教育程度、来沈阳时间长短、所在职称、担任职务对市民化的影响,分别由γ20(受教育程度对市民化的回归斜率)、γ20(打工时间对市民化的回归斜率)、γ30(技术职称对市民化的回归斜率)、γ40(单位职务对市民化的回归斜率)加上残差(μ1j、μ2j、μ3j、μ4j)来估计。方程分析结果见表4:

表4 新生代农民工个体变量对市民化的作用:随机效应模型

新生代农民工的教育程度对市民化的回归系数(γ10)达到了显著水平(β=0.003,t=5.143,p<0.001),并且存在正向联系,受教育程度越高,农民工市民化程度越高(教育程度每增加一个单位,新生代农民工市民化程度就增加0.015个单位)。打工时间对市民化的回归系数(γ20)达到了显著水平(β=0.003,t=7.077,p<0.001),并且存在正向联系,即打工时间越长,新生代农民工市民化程度越高(打工时间每增加一个单位,新生代农民工市民化程度就增加0.023个单位)。同样从表4可以看出,技术职称和单位职务都对新生代农民工市民化程度有正向联系(p<0.05)。受教育程度、打工时间、技术职称、担任职务能解释新生代农民工市民化变异的百分比为(0.015 45-0.014 13)/0.015 45= 8.54%。

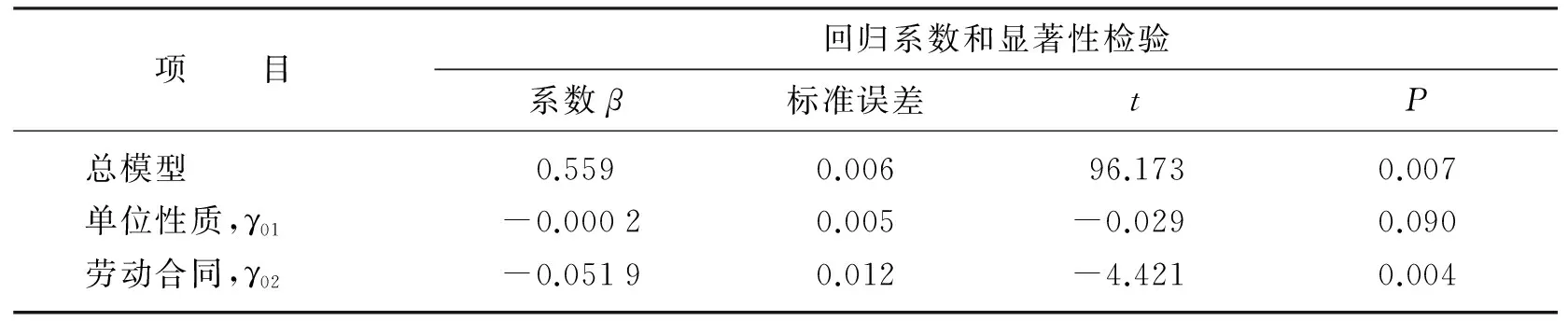

3. 组织差异性对新生代农民工市民化程度的影响

由方程L1和 L2进行估算,结果见表5。

L1为Yij=β0j+γij,

L2为β0j=γ00+γ01(unit)+γ02(labor)+μ0j。

表5 组织变量对新生代农民工市民化的作用:非随机截距模型

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001

是否签订劳动合同对市民化程度具有显著的预测作用(β=-0.051 9,t=96.173,p<0.01)。但是单位性质对市民化程度预测作用不显著。此外,单位性质、劳动合同能够解释新生代农民工市民化组织间变异的百分比为(0.002 3—0.001 71)/0.002 3=25.65%。

4. 组织因素对个体因素和市民化程度关系的调节作用

采用HLM二层完整模型分析个体因素和组织因素之间是否产生交互作用,方程构建为:

L1:Yij=β0j+β1j(edu)+β2j(time)+

β3j(title)+β4j(position)+γij。

L2:β0j=γ00+γ01(unit)+γ02(labor)+μ0j,

β1j=γ10+γ11(unit)+γ12(labor)+μ1j,

β2j=γ20+γ21(unit)+γ22(labor)+μ2j,

β3j=γ30+γ31(unit)+γ32(labor)+μ3j,

β4j=γ40+γ41(unit)+γ42(labor)+μ4j。

除组织层面的劳动合同因素对个体打工时间和市民化具有显著的调节作用(P<0.05)以外,组织层面因素在个体水平层面的受教育程度、技术职称、担任职务因素上均不存在显著的调节作用。

通过对以上因素的分析(见表6),受教育程度、打工时间、技术职称、担任职务这四个因素对新生代农民工市民化程度都产生了显著影响,在组织变量上,劳动合同对新生代农民工市民化程度有显著影响,但是单位性质的作用并不显著,组织因素对个体因素和市民化程度的关系的调节作用主要体现在组织层面的劳动合同因素对个体打工时间和市民化的调节作用。

表6 组织层面因素对个体因素和市民化程度关系的调节作用完整模型

四、 研究结论与建议

新生代农民工是我国社会化转型期出现的一个庞大社会群体,是破除城乡二元结构,加快城镇化进程的关键人群。只有不断提高新生代农民工市民化水平,城镇化水平才能得到快速提高。但是就目前来看,新生代农民工的市民化水平还不高,大多数处于中等市民化阶段,且在不同的市民化层面存在着差异,尤其突出的是政治参与市民化水平较低。基于研究结论,为了加快新生代农民工市民化进程,政府、企业以及新生代农民工自身都应该采取相应的措施。

1. 政府层面

深化各项制度改革,有序推进农业转移人口市民化,推进农业转移人口享有城镇基本公共服务,扩大社会保障覆盖面,保障新生代农民工在城市的合法权益以及民主化管理权利。保障新生代农民工子女平等的受教育权利,逐步取消因户籍制度而产生的限制。同时,监督企业与新生代农民工签订劳动合同,保障新生代农民工的合法权益。

2. 企业层面

制定合理的晋升制度和岗位考核标准, 使新生代农民工有机会、有权利得到职位的晋升。 加大对新生代农民工的职业技能培训, 提高新生代农民工文化和技能水平。 按照法律要求与新生代农民工签订劳动合同, 改善针对外来务工人员的住房条件, 适当提供住房补贴, 提高最低工资标准, 使新生代农民工拥有在城市工作中晋升的机会和能力, 提升新生代农民工的工作,以及生活幸福感, 在全社会营造新生代农民工市民化的氛围。

3. 个人层面

要善于运用合法的渠道主动解决,维护自己的合法权益。积极参与所在社区举办的活动,积极乐观的面对城市的工作和生活,不断提高自己的文化和知识水平,通过各种渠道学习和提高自己的工作技能,努力使自己融入城市的工作和生活,顺利实现市民化。

[ 1 ] 王春光. 新生代农民工城市融入进程及问题的社会学分析[J]. 青年探索, 2010(3):5-15.

[ 2 ] 张淑华,刘芳,李海莹. 新生代农民工身份认同研究[J]. 沈阳师范大学学报(社会科学版), 2012,36(1):1-4.

[ 3 ] 徐建玲. 农民工市民化进程度量:理论探讨与实证分析[J]. 农业经济问题, 2008(9):65-70.

[ 4 ] 张斐.新生代农民工市民化现状及影响因素分析[J]. 人口研究.2011,35(6):100-109.

[ 5 ] 王桂新,沈建法,刘建波.中国城市农民工市民化研究:以上海为例[J].人口与发展.2008,14(1):3-21.

[ 6 ] 周密,张广胜,黄利. 新生代农民工市民化程度的测度[J]. 农业技术经济.2012,(1):90-98.

[ 7 ] 张建丽,李雪铭,张力. 新生代农民工市民化进程与空间分异研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2011,21(3):82-88.

[ 8 ] 刘传江,程建林. 第二代农民工市民化:现状分析与进程测度[J]. 人口研究, 2008,32(5).

[ 9 ] 何晓红. 农民工市民化的障碍及其对策研究[D]. 武汉:武汉大学, 2005.

[10] COHEN J. Statistical power, analysis for the behavioral sciences[M]. 2nd ed. Hillsdale, NJ:Erlbaum, 1988.

【责任编辑 孙 立】

Influencing Factors of Citizenization of New Generation Rural Migrant Workers: An Empirical Study Based on HLM

FanYangyanga,LiuZhaoyana,ZhangShuhuab

(a. Education Science, b. Human Resources Management Institute, Shenyang Normal University, Shenyang 110034, China)

Through the interpretation of previous studies of the citizenization, the present level of urbanization of new generation of migrant workers is analyzed, and the two levels of HLM model is built on this basis. The organization factors and individual factors on the influence of the new generation urbanization of migrant workers are analyzed. The results shows that the degree of urbanization of new generation of migrant workers is 56%, 8.54% citizenization of the new generation of migrant workers is caused by personal factors, 25.65% is caused by organization factors, in which the factor of labor contract has a significant regulatory effect on new generation of migrant workers’ working time and citizenization.

new generation rural migrant workers; citizenization; influencing factors; HLM model

2016-03-14

国家自然科学基金资助项目(71271141); 本文使用数据来自受以上项目支持的“沈阳市农民工状况调查2014”。

范洋洋(1991-),男,山东聊城人,沈阳师范大学硕士研究生; 张淑华(1964-),女,辽宁沈阳人,沈阳师范大学教授,博士生导师。

2095-5464(2016)05-0542-06

F 292

A