“启封疆、利社稷”与春秋卿大夫的制度维新

惠翔宇

“启封疆、利社稷”与春秋卿大夫的制度维新

惠翔宇

西周晚期及春秋前中期的历史发展呈现出两种具体形态:一是“诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗”的宗法分封,一是“启封疆、利社稷”的大、小兼并和领邑争夺,这两种并存的历史形态又是一个从恪守传统伦理价值到伦理叛逆与突破的历史过程,二者互为表里而交互作用。与诸侯兼并启封、小国坠命亡氏、诸侯大国日渐崛起相随,中原各诸侯国不约而同地走上卿大夫专权及公室卑微之路。春秋中后期卿大夫主导的兼并、扩张,以及田制、税制与军赋制度的相关调整与变革,加速了社会制度、伦理观念及社会组织的新陈代谢。春秋中后期卿大夫对传统礼法(习惯法)所进行的变革就是对适应新形势、巩固新社会成果的积极回应与历史实践。春秋后期卿大夫轮流执政制、县制、谷禄制等新社会组织原则的探索与实践,不但改变了宗法分封制之下采邑主独立或半独立状态,使之成为国家官吏,而且进一步促进了宗法血缘社会向中央集权郡县制社会的演进。

卿大夫;宗法制;郡县制;谷禄制;成文法;季武子

西周晚期及春秋前中期的历史呈现出如下两种具体形态:一是“诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗”的宗法分封;一是“启封疆、利社稷”的大、小兼并及领邑争夺,若“不尽力,子孙将弱”*《左传》成公十六年,参杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),北京:中华书局,2009年,第882页。。然而,这两种交互作用、互为表里的历史演进形态并未被当时大多数人所觉察。直到春秋中后期,人们回首反观前面一百余年的社会历史之时,才发现整个社会发展已脱离先前的轨道并渐行渐远。于是,关于上述历史形态的记忆、反思及诠释便大量出现在襄、昭时期各国卿大夫的言语之中,而这种价值定位与信仰变迁所带来的伦理突破,既为春秋卿大夫的制度维新奠下思想前提,又进一步推动新伦理秩序的诞生、发展与巩固。

一、“启封疆、利社稷”与卿大夫专权及公室之卑

(1)《左传》成公八年,申公巫臣谏莒子备患,曰:“夫狡焉思启封疆以利社稷者,何国蔑有?唯然,故多大国矣。唯或思或纵也。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第840页。

(2)《左传》襄公二十五年,郑子产驳晋人“何故侵小”之诘时说道:“且昔天子之地一圻,列国一同,自是以衰。今大国多数圻矣,若无侵小,何以至焉?”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1106页。

(3)《左传》襄公二十九年,女叔侯对晋侯说:“虞、虢、焦、滑、霍、扬、韩、魏,皆姬姓也,晋是以大。若非侵小,将何所取?武、献以下,兼国多矣,谁得治之?”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1160页。

(4)《左传》昭公元年,赵文子固请楚子释叔孙豹,曰:“疆场之邑,一彼一此,何常之有?王、伯之令也,引其封疆,而树之官,举之表旗,而著之制令,过则有刑,犹不可壹。于是乎虞有三苗,夏有观、扈,商有姺、邳,周有徐、奄。自无令王,诸侯逐进,狎主齐盟,其又可壹乎?恤大舍小,足以为盟主,又焉用之?封疆之削,何国蔑有?主齐盟者,谁能辩焉?”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1206-1207页。

(5)《国语·楚语上》载白公子张讽灵王宜纳谏,亦说齐桓、晋文初得国权之时,“四封不备一同”,后来“至于有畿田,以属诸侯”。韦昭注曰:“地方百里曰同。”又曰:“方千里曰畿田。”*徐元诰:《国语集解》(修订本),第504-505页。

以上五位卿大夫的典型言论,无论是申公巫臣之谏,郑子产、晋女叔侯之说,抑或白公子张讽谏楚灵王,赵文子引经据典以解叔孙穆子之围等等,其共同点不仅在于承认春秋前中期“启封疆、利社稷”所造成的疆域事实,而且是对“大侵小”、“恤大舍小”这一历史观念的默许和认同。后者恰恰是春秋中后期卿大夫反思、诠释春秋社会历史的伦理折射。

如前所言,春秋前中期“启封疆、利社稷”与“诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗”是一个历史过程的两个侧面。换言之,启封灭国与分封卿大夫是同步进行的,互为表里而相辅相成。以晋国为例,《左传》闵公元年载,晋献公“灭耿、灭霍、灭魏”,兵胜而还,“为大子城曲沃,赐赵夙耿,赐毕万魏,以为大夫”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第258页。;僖公三十三年,晋襄公“以再命命先茅之县赏胥臣”*杜预注:“先茅绝后,故取其县以赏胥臣。”([晋]杜预注、[唐]孔颖达疏:《春秋左传正义》,参[清]阮元校刻:《十三经注疏》,第1834页)是杜氏以“先茅”为人名,此说为古今学人广泛援引。但吕文郁先生在梳理文献后发现,“先茅”并非人名,而是地名,“先茅”即“欑茅”“攒茅”。这是正确的研究结论。对于这一结论的详细论述,参吕文郁:《春秋时代晋国的县制》,《山西师大学学报(社会科学版)》1992年第4期。;宣公十五年六月癸卯,“晋荀林父败赤狄于曲梁,辛亥,灭潞”,既而晋景公“赏桓子狄臣千室,亦赏士伯以瓜衍之县”,且曰:“吾获狄土,子之功也。微子,吾丧伯氏矣。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第764-765页。。值得注意的是,启封、灭国及领土空间有限,而公室及大夫之子孙繁衍无穷尽。封邑扩张及“诸侯立家”虽然造就了晋、楚、齐、秦等诸侯大国,但也使各国卿大夫渐渐地攫取了公室的政治与军事权力,而“频繁的多重分割甚至能榨干富裕的公室资源,直至公室被‘掏空’,卿大夫的家族就可能会强大到足够取代执政的位置。”*许倬云:《中国古代社会史论——春秋战国时期的社会流动》,桂林:广西师范大学出版社,2006年,第37页。卿大夫“既有利权,又执民柄”(襄公二十三年《传》乐王鲋语)*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1075页。,既有财富,又得时势——天时、地利、人和,所以从春秋中后期开始,除楚国、秦国(史料阙如,待考)之外,中原各诸侯国皆不约而同地走上卿大夫专权及公室卑微之路。关于这一问题,学者已从不同侧面做了系统阐释,论著良多*如(1)孙曜:《春秋时代之世祖》,上海:中华书局印行社,1931年;(2)杜正胜:《周代城邦》第三章《贵族世官与采邑世禄》,台北:联经出版事业公司,1979年;(3)段志洪:《周代卿大夫研究》,台北:文津出版社,1994年;(4)吕文郁:《周代的采邑制度》(增订版),北京:社会科学文献出版社,2006年;(4)朱凤瀚:《商周家族形态研究》(增订本)第二章《春秋家族形态》,天津:天津古籍出版社,2004年;(5)蔡峰:《春秋时期贵族社会生活研究》第二章第二节《君主与贵族的权力之争》,北京:中国社会科学出版社,2004年;(6)马卫东:《春秋时期贵族政治的历史变迁》,长春:吉林大学出版社,2011年。,不赘。

表1 《左传》所见楚启封、灭国一览表

表2 《左传》所见晋启封、灭国一览表

①按:关于“晋献灭虢”这一史事,《古本竹书纪年》“晋献公”条作:“十九年,献公会虞师伐虢,灭下阳,虢公丑奔卫。公命瑕公吕甥邑于虢都。”与《左传》所载基本相同,仅多封赐瑕公吕甥一事。以上内容,参范祥雍:《古本竹书几年辑校订补》,上海:上海古籍出版社,2011年,第46页。

②按《国语·晋语四》载周襄王“赐公南阳阳樊、温、原、州、陉、絺、鉏、攒茅之田。”(徐元诰:《国语集解》,北京:中华书局,2002年,第352页)所赐土田多于《左传》之记载。此外,《古本竹书纪年》还有“文公城荀”一条记载,对此,范祥雍先生补正说:“案此事原书不引何年,此盖以其为(晋)文公事,故附于后。《今本纪年》在周襄王十七年,当文公二年。”(范祥雍:《古本竹书几年辑校订补》,第48-49页)

二、以田制、军赋改革为主的制度维新——以鲁、郑、晋、楚为例

《礼制·礼运》篇说:“天子有田以处其子孙,诸侯有国以处其子孙,大夫有采以处其子孙,是谓制度。”*[清]孙希旦:《礼记集解》卷二十一《礼运第九之一》,沈啸寰、王星贤点校,北京:中华书局,1989年,第601页。这里所言“田”“国”“采”实际是周人宗法分封制度之下各爵级所获封邑土地的异样表述。如前所言,西周晚期及春秋前中期的历史表现为“启封疆、利社稷”与“诸侯立家”两种具体形态。要完成这一过程,不但需要大量的人力投入,而且必须具有雄厚的国家实力,否则难以维系它的顺利推进。传统政制与现实欲望的历史际遇势必会对《礼运》所载“制度”下的伦理秩序造成冲击。因此,无论是现实环境所迫,抑或主动改制维新,从春秋中期开始,各国卿大夫均不约而同地对本国田制作了相关调整与变革。由于春秋时期田制、税制与军赋三位一体,而上述制度维新又往往带来税制、军制及社会阶级关系的变化。

(一)鲁国的“初税亩”、“作丘甲”与“用田赋”

《春秋》宣公十五年载:“初税亩。”关于这条历史记载,古今史家均作过不同诠释,聚讼纷呈。但根据孔子所谓古时征赋“其岁收,田一井出稯禾、秉刍、缶米,不是过也”*徐元诰:《国语集解》(修订本),第207页。的历史状况及孟子所言井田之制,仍当以春秋三传所言最为贴切。如:《左传》宣公十五年记载:“初税亩,非礼也。谷出不过藉,以丰财也。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第766页。又《谷梁传》曰:

初税亩,非正也。古者三百步为里,名曰井田。井田者,九百亩,公田居一。私田稼不善则非吏,公田稼不善则非民。初税亩者,非公之去公田,而履亩十取一也。以公之与民为已悉矣。*[东晋]范宁集解:[唐]杨士勋疏:《春秋谷梁传注疏》卷十二,参[清]阮元校刻《十三经注疏》,第2415页。

又《公羊传》云:

初者何?始也。税亩者何?履亩而税也。初税亩何以书?讥。何讥尔?讥始履亩而税也。……古者什一而藉。古者曷为什一而籍?什一者,天下之中正也。多乎什一,大桀小桀;寡乎什一,大貉小貉。什一者,天下之中正也,什一行而颂声作矣。*[东汉]何休注,[唐]徐彦疏:《春秋公羊传注疏》卷十六,参[清]阮元校刻《十三经注疏》,第2286-2287页。

春秋三传所言基本一致,据此可知,鲁国“初税亩”实际改变了古代“藉田以力”(《国语·鲁语下》)、“什一而藉”的传统井田劳作模式。换言之,贵族攫取财富超出了传统政制的观念界限,故《左传》谓其“非礼”。

众所周知,鲁宣公即位之后,事齐极为恭敬。然自宣公十七年断道之盟,鲁、晋诸国联盟,以齐为敌,情况于是发生变化。宣公十八年,鲁又乞师于楚,欲伐齐。由于楚国并未出师,加之宣公谢世,故成公即位之后,便于是年三月“作丘甲”,《左传》成公元年载:“为齐难故,作丘甲。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第783页。关于这一制度革新,古今史家论述颇多,而以近人范文澜先生所释最为合理:

前五九○年(鲁成公元年)即实行税亩后四年,鲁国“作丘甲”。一丘面积不可知(据说四邑为一丘),所谓丘甲,就是一丘出一定数量的军赋,丘中人数各按所耕田数分摊,不同于公田制农夫出同等军赋。*范文澜、蔡美彪:《中国通史》第1册,北京:人民出版社,1994年,第139页。

由此可见,宣公十五年“初税亩”所带来的田制变化与财富增加,应是此次军赋改革的关键前提。这也是自宣公末年以来,鲁国敢于突破齐、鲁邦交关系的根本所在。非但如此,“初税亩”与“作丘甲”在增强鲁国公室力量的同时,亦使鲁卿的实力平衡有所改变。这在二十九年的社会积累之后,又促使鲁国卿大夫作了更大的制度维新。《左传》襄公十一年,季武子“作三军,三分公室而各有其一”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第987页。;昭公五年季武子又“舍中军”,“四分公室,季氏择二,二子各一,皆尽征之,而贡于公。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1261页。季孙氏所作上述政制维新恰为田制变动与伦理变迁之间的互动关系作了注脚。如是这般,三桓实际已经悄悄地将公室的经济、政治及军事权力揽入私囊。无怪乎左丘明在《左传》昭公五年明确指出“舍中军,卑公室也。”

哀公时期,季康子执政,为配合权力争夺与兼并的需要,进一步将鲁国的田制和军赋改革结合起来,赋税如一,所谓“用田赋”者也。《左传》哀公十一年记载:

季孙欲以田赋,使冉有访诸仲尼。仲尼曰:“丘不识也。”三发,卒曰:“子为国老,待子而行,若之何子之不言也?”仲尼不对,而私于冉有曰:“君子之行也,度于礼:施取其厚,事举其中,敛从其薄。如是,则以丘亦足矣。若不度于礼,而贪冒无厌,则虽以田赋,将又不足。且子季孙若欲行而法,则周公之典在;若欲茍而行,又何访焉?”弗听。*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1667-1668页。

又《国语·鲁语下》:

季康子欲以田赋,使冉有访诸仲尼。仲尼不对,私于冉有曰:“求来!女不闻乎?先王制土,籍田以力,而砥其远迩;赋里以入,而量其有无;任力以夫,而议其老幼。于是乎有鳏、寡、孤、疾,有军旅之出则征之,无则已。其岁,收田一井,出稯禾、秉芻、缶米,不是过也。先王以为是。若子季孙欲其法也,则有周公之籍矣;若欲犯法,则苟而赋,又何访焉!”*徐元诰:《国语集解》(修订本),第206-207页。

孔夫子引经据典、铿锵有力的论说,实际是站在传统政制视角所谓“季孙欲其法也,则有周公之籍矣”而作的伦理批判。但是,这一“正义”之说并未得到季孙氏认同,仍于哀公十二年春“用田赋”,说明传统伦理的规范效用已大不如前。至于“用田赋”的具体规定,史籍记载不明。《论语·颜渊》载:

哀公问于有若曰:“年饥,用不足,如之何?”有若对曰:“盍彻乎?”曰:“二,吾犹不足,如之何其彻也?”*[三国·魏]何晏集解、[北宋]邢昺疏:《论语注疏》卷十二《颜渊第十二》,参[清]阮元校刻:《十三经注疏》,第2503页。

杨伯峻先生据上述内容及《鲁语下》所载孔子之言,认为“用田赋”为“田亩税,为十分抽二,或者甚于此”;又据《左传》记载的孔子之语“则以丘则足矣”,认为“此为兵役法改革,重于成元年之丘赋。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1668页。假如杨氏所论不误,可知季康子“用田赋”实际是将田税和军赋统一起来,赋税合一,无疑加重了人民负担。这恰恰是“仁以为己任”,“仁者,爱人”的孔夫子所不能容忍的。但是客观说来,季孙氏之举实与春秋之世的总历史趋势合拍,应是现实社会的伦理突破在经济层面的制度折射。

(二)郑国的“为田洫”和“作丘赋”

襄、昭时期,郑国亦对本国田制作了两次改革。先是子驷的“为田洫”。《左传》襄公十年云:

初,子驷为田洫,司氏、堵氏、侯氏、子师氏皆丧田焉。故五族聚群不逞之人因公子之徒以作乱。*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第980页。

但是,田制改革与调整使郑国相关贵族利益受损,从而导致“西宫之难”:子驷、子国、子耳被杀,郑伯被劫;子蟜又率国人助子产,“杀尉止、子师仆,盗众尽死。侯晋奔晋,堵女父、司臣、尉翩、司齐奔宋。”(《左传》襄十年)郑国的伦理秩序为之一坏。子孔为政,本欲“为载书,以位序,听政辟”,却因“大夫、诸司、门子弗顺”而不得不焚书安众。*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第981页。于是此后二十年间,《左传》并不见郑国关于经济改革的任何信息。

襄公二十七年“宋之盟”后,面对“晋,楚之从交相见”的邦交窘境,郑子产又将田制改革提上日程。《左传》襄公三十年:

子产使都鄙有章,上下有服;田有封洫,庐井有伍。大人之忠俭者,从而与之;泰侈者因而毙之。*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1181页。

虽然子产的田制改革遭到大夫(如丰卷)的反对,但在郑卿子皮的支持之下,并未出现子驷新政时的贵族内斗。文献所载者,仅有郑国舆人的几句讥讽,所谓“取我衣冠而褚之,取我田畴而伍之。孰杀子产,吾其与之!”比及三年,田制改革带来的物质利益,又立即使舆论为之一转。舆人又诵之曰:“我有子弟,子产诲之;我有田畴,子产殖之。子产而死,谁其嗣之?”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1182页。于是子产顺势而下,又“作丘赋”,对军赋制度作了改革。《左传》昭公四年云:

郑子产作丘赋,国人谤之,曰:“其父死于路,己为虿尾,以令于国,国将若之何?”子宽以告。子产曰:“何害?茍利社稷,死生以之。且吾闻为善者不改其度,故能有济也。民不可逞,度不可改。诗曰:‘礼义不愆,何恤于人言?’吾不迁矣。”浑罕曰:“国氏其先亡乎!君子作法于凉,其敝犹贪。作法于贪,敝将若之何?姬在列者,蔡及曹、滕其先亡乎!偪而无礼。郑先卫亡,偪而无法。政不率法,而制于心。民各有心,何上之有?”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1254-1255页。

据上可见,子产的军赋改革虽受到国人谤言,浑罕甚至作出子产“作法于贪”而“国氏其先亡”的评说,但郑子产对此均置之度外。因为现实的国家利益才是最高宗旨,所谓“茍利社稷,死生以之”,认为“民不可逞,度不可改”,并引《诗》曰:“礼义不愆,何恤于人言?”这一思想早已超越传统伦理价值而趋向战国实用主义、功利化的价值轨道。这同日后郑子产复信晋叔向的伦理批判时所言“侨不才,不能及子孙,吾以救世也”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1277页。(《左传》昭公六年)折射出的价值观念,显然具有一致性。

(三)晋国韩、魏、赵三卿的大亩制改革

与前述鲁、郑二国不同,除僖公十五年韩之战失败后,晋国卿大夫“作爰田”“作州兵”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第360-363页。的历史记载之外,《左传》《国语》等传世文献并未详载晋国卿大夫田制改革的相关史料。然而幸运的是,1972年临沂山东银雀山汉墓所出《孙子兵法·吴问》篇为我们提供了这方面的珍贵佚文。根据史书记载,伍员推荐孙武于吴王阖闾为公元前512年,而阖闾死于公元前496年的伐越之战。(《孙子兵法·前言》)*银雀山汉墓整理小组:《银雀山汉墓竹简·孙子兵法》,北京:文物出版社,1976年,第6页。因此,竹简所载吴王与孙子之间的问答可反映春秋中后期晋国的历史状况。为下文说明方便,兹照录原文如下:

吴王问孙子曰:“六将军分守晋国之地,孰先亡?孰固成?”孙子曰:“笵、中行是(氏)先亡。”“孰为之次?”“智是(氏)为次。”“孰为之次?”“韩、巍(魏)为次。赵毋失其故法,晋国归焉。”吴王曰:“其说可得闻乎?”孙子曰:“可。笵、中行是(氏)制田,以八十步为(畹),以百六十步为(亩),而伍税之。其□田陜(狹),置士多,伍税之,公家富。公家富,置士多。主乔(骄)臣奢,冀功数战,故曰先[亡]。……公家富,置士多,主乔(骄)臣奢,冀功数战,故为笵、中行是(氏)次。韩、巍(魏)制田,以百步为(畹),以二百步为(亩),而伍税[之]。其□田陜(狹),其置士多。伍税之,公家富。公家富,置士多,主乔(骄)臣奢,冀功数战,故为智是(氏)次。赵是(氏)制田,以百廿步为(畹),以二百卌步为(亩),公无税焉。公家贫,其置士少,主佥臣收,以御富民,故曰固国。晋国归焉。”吴王曰:“善。王者之道,□□厚爱其民者也。”*银雀山汉墓整理小组:《银雀山汉墓竹简·孙子兵法》,第94-95页。

以上吴王与孙子所言“六将军”即范氏、中行氏、知(智)氏、韩氏、魏氏、赵氏等晋国六卿。众所周知,西周和春秋社会均实行一夫治百亩的井田制,但依照孙子之说,晋六卿则分别对亩制大小作了如下改革:

(1)范氏中行氏采用八十步为畹,一百六十步为亩之制,实行伍税之法。由此导致田小士多,主骄臣奢,故将在“冀功数战”中最先灭亡。

(3)韩、魏二氏以一百步为畹,二百步为亩,实行伍税之法。此项改制的结果依旧是田小士多,主骄臣奢,故仅次知氏而亡。

(4)赵氏实行最大亩制,以一百二十步为畹,二百四十步为亩,且“公无税焉”,于是导致“公家贫,其置士少,主佥臣收,以御富民”的“固国”之势。

根据孙武所言,晋国范、中行、知、韩、魏依次灭亡而权归赵氏的根本原因在于六卿亩制改革的力度及所施行的税收之法。这是因为,在春秋晚期日益“尚力重地”的历史条件下,赵氏的大亩制改革无疑最能得到民众的青睐与归依。孙子的上述预言虽与史实略有出入,总体而言相差不大。它既是春秋中后期卿大夫兼并战及其制度维新的写照,亦反映出这一时期卿大夫亟战求功,图谋富强,争夺“器与名”的功利思想。

(四)楚蔿掩与子木的田制、军赋改制

为配合“启封疆,利社稷”的现实需求,楚国卿大夫亦对田制、军赋及相关事宜作了调整与规划,所谓“使庀赋,数甲兵”者也。《左传》襄公二十五年载:“(冬十月)甲午,蔿掩书土、田:度山林,鸠薮泽,辨京陵,表淳卤,数疆潦,规偃猪,町原防,牧隰皋,井衍沃,量入修赋,赋车籍马,赋车兵、徒兵、甲楯之数。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1106-1108页。结合史实,蔿掩的制度维新,不但是襄公二十七年“宋之盟”楚国敢于发出“晋、楚之从交相见”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1130页。的话语之基,更是《左传》昭公十二年楚灵王意欲求鼎于周王,与郑国争许田,并敢言“今我大城陈、蔡、不羹,赋皆千乘,子与有劳焉,诸侯其畏我乎”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1340页。的制度前提。

综上可见,制度来源于人,为人服务,亦应随人道的变化而作适时、适地、适人的精准变革。它不但是社会发展的必然要求,而且是国家强大与复兴的关键所在。

三、成文法的公布——以郑、晋两国为例

关于法律的性质及其变革,法国学者弗斯代尔·德·库朗热曾这样写道:“法律就性质而言不能是绝对的和不可变化的,它与人类的各种成就一样与时俱进。每个社会都有它的法律,法律与社会同建立、同发展、同变化,它总是随着社会制度、风俗和信仰的潮流而变化。”*[法]库朗热(Fustel de Coulanges):《古代城邦——古希腊罗马祭祀、权利和政制研究》,谭立铸等译,上海:华东师范大学出版社,2005年,第288页。虽然库朗热重在诠释古希腊、罗马的社会历史状况,但将其理论应用到中国的春秋时期,依旧适用。

回顾春秋前中期的社会历史,概括而言表现为如下状态:(1)春秋前中期经历一个从恪守传统伦理价值到伦理叛逆与突破的历史过程。(2)这一过程又同“诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗”与“启封疆、利社稷”两种历史形态并存,互为表里而交互作用。(3)前述两点的综合效力,一是诸侯兼并导致春秋小国的坠命亡氏,或出奔他国;一是在诸侯国内卿大夫的兼并、扩展,以及田制、税制与军赋制度改革,不仅造成阶级关系的变动与调整,而且将公室的经济、政治、军事权力逐渐揽入私囊。如库朗热所言:“一个能够保护社会的阶级自然更能影响社会和在社会内享有权利。一个国家的社会和政治状况,常与它的军队性质和组织有关。”*[法]库朗热(Fustel de Coulanges):《古代城邦——古希腊罗马祭祀、权利和政制研究》,谭立铸等译,第262页。于是在襄昭时期,卿大夫专权与公室卑弱成为春秋时人的热议对象;其中,《左传》昭公三年所载晋叔向与齐晏婴的历史性对话*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1234-1237页。便是这方面的典型代表。那么,作为对上述社会政制、信仰观念及社会组织变动的回应,春秋卿大夫势必要对传统礼法(习惯法)等进行改革,以适应新形势及巩固新的社会历史成果,而新社会形势亦迫使统治阶级不得不将原先仅由贵族所掌握、解释的隐秘法典公布于众。春秋后期,郑、晋二国成文法的公布,便是这方面的典型代表。

(一)郑子产“铸刑书”

《左传》昭公六年:“三月,郑人铸刑书。”杜预注:“铸刑书于鼎,以为国之常法。”*[晋]杜预注、[唐]孔颖达疏:《春秋左传正义》卷四十三,参阮元校刻:《十三经注疏》,第2043页。学者周知,传世典籍对郑子产“铸刑书”的具体内容没有更多叙述,然新出的清华简简文《子产》篇则对其作了较详细记载:

乃肄三邦之令,以为郑令、野令,导之以教,乃迹天地、逆顺、强(刚)柔,以咸全御;肄三邦之刑,以为郑刑、野刑,行以尊令裕义,以释亡教不辜。*转引自李学勤:《有关春秋史事的清华简五种综述》,《文物》2016年第3期。

郑子产“铸刑书”之举是否受到郑人非议,除《左传》载其受晋人叔向严厉批评之外,史无明文。在历数“先王议事以制,不为刑辟”的各项伦理制度及阐明夏、商、周“三辟之兴,皆叔世”*《左传》所载晋叔向所言如下:“昔先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也。犹不可禁御,是故闲之以义,纠之以政,行之以礼,守之以信,奉之以仁;制为禄位,以劝其从;严断刑罚,以威其淫。惧其未也,故诲之以忠,耸之以行,教之以务,使之以和,临之以敬,莅之以强,断之以刚;犹求圣哲之上、明察之官、忠信之长、慈惠之师,民于是乎可任使也,而不生祸乱。民知有辟,则不忌于上。并有争心,以征于书,而徼幸以成之,弗可为矣。夏有乱政,而作禹刑;商有乱政,而作汤刑;周有乱政,而作九刑:三辟之兴,皆叔世也。”(杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1274-1275页)的历史情况之后,叔向诘责道:

今吾子相郑国,作封洫,立谤政,制参辟,铸刑书,将以靖民,不亦难乎?《诗》曰:“仪式刑文王之德,日靖四方。”又曰:“仪刑文王,万邦作孚。”如是,何辟之有?民知争端矣,将弃礼而征于书,锥刀之末,将尽争之。乱狱滋丰,贿赂并行。终子之世,郑其败乎?肸闻之:“国将亡,必多制”,其此之谓乎!*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1276页。

由此可见,晋叔向驳斥郑子产“铸刑书”的着眼点在于:(1)先王之制及其伦理价值;(2)若“铸刑书”,人们“将弃礼而征于书,锥刀之末,将尽争之”,由此导致“民知有辟,则不忌于上”的社会后果。换言之,叔向所言实乃传统伦理价值下的“礼法”。面对叔向的来信批评,子产在复信时却说:“若吾子之言——侨不才,不能及子孙,吾以救世也。既不承命,敢忘大惠!”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1277页。委婉回拒了叔向之议。叔向对昔日伦理制度的情感与子产对“铸刑书”的不同态度,实际代表着春秋后期趋新与守旧两种不同伦理价值观念的冲突与协调。

(二)赵鞅、荀寅“铸刑鼎”

《左传》昭公二十九年,“冬,晋赵鞅、荀寅帅师城汝滨,遂赋晋国一鼓铁,以铸刑鼎,著范宣子所为刑书焉。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1504-1505页。与郑人“铸刑书”时所受舆论相同,赵鞅、荀寅之举亦受到时人的猛烈抨击。如蔡史墨曰:“范氏、中行氏其亡乎!中行寅为下卿,而干上令,擅作刑器,以为国法,是法奸也。又加范氏焉,易之,亡也。其及赵氏,赵孟与焉。然不得已,若德,可以免。”仲尼云:

晋其亡乎!失其度矣。夫晋国将守唐叔之所受法度,以经纬其民,卿大夫以序守之,民是以能尊其贵,贵是以能守其业。贵贱不愆,所谓度也。文公是以作执秩之官,为被庐之法,以为盟主。今弃是度也,而为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?贵何业之守?贵贱无序,何以为国?且夫宣子之刑,夷之蒐也,晋国之乱制也,若之何以为法?*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1504页。

就仲尼所言,大致可以析出如下三个方面的信息:(1)孔子所言“唐叔法度”实即周代彝伦,其核心价值在于维护以姬姓天下的宗法伦理等级秩序。(2)孔子对晋文公“作执秩之官,为被庐之法”赞许有加,因为此法的根本目的在于重建晋国的宗法伦理等级秩序*晋文公对晋国宗法伦理秩序的重建是一个复杂的学术问题,限于篇幅,另文论述。。(3)范宣子之法为何,史无明文。从孔子的品评意见来看,晋二卿“铸刑鼎”非但破坏了宗法伦理秩序,更在于其内容是“宣子之刑,夷之搜也,晋国之乱制也”。对此,杜预注:“范宣子所用刑,乃夷蒐之法也。夷蒐在文公六年,一蒐而三易中军帅,贾季、箕郑之徒遂作乱,故曰‘乱制’。”*[西晋]杜预撰、[唐]孔颖达疏:《春秋左传正义》卷五十三,参[清]阮元校刻:《十三经注疏》,第2125页。如果杜预所言不误,那么范氏所为刑书的内容应该就是《左传》所记赵盾执政后的施政纲领。《左传》文公六年记载:

宣子于是乎始为国政,制事典,正法罪,辟狱刑,董逋逃,由质要,治旧洿,本秩礼,续常职,出滞淹。既成,以授太傅阳子与大师贾佗,使行诸晋国,以为常法。*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第545-546页。

我们知道,春秋中期晋国公室实力尚强,异姓卿大夫尚未取得绝对优势,这从晋悼公即位后的施政措施即可获得史实佐证。由于范宣子的刑书超越了现实社会状况,故施行不久,旋即作废。随着晋国社会的发展以及卿大夫的兼并与扩张,《国语·晋语四》所载晋文公时期呈现“胥、籍、狐、箕、栾、郤、柏、先、羊舌、董、韩,实掌近官。诸姬之良,掌其中官。异姓之能,掌其远官”*徐元诰:《国语集解》(修订本),第350页。的社会状况,逮及昭公三年(前539年)已变为叔向口中“栾、郤、胥、原、狐、续、庆、伯降在皂隶”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1236页。的悲惨境地。此后祁氏、羊舌氏陨落,晋公族消亡殆尽。新的社会状况与阶级结构亟待新法予以确认,于是赵鞅、荀寅将前弃之法“复兴之”(晋杜预语)。但是,与其说是对范宣子刑书的“复兴”,毋宁说是晋国政制、信仰及阶级状况变化后的制度反映及再诠释。故唐孔颖达疏曰:“复变易,兴之,以成其灭亡也。”*[西晋]杜预撰、[唐]孔颖达疏:《春秋左传正义》卷五十三,参[清]阮元校刻:《十三经注疏》,第2125页。可谓一针见血,道出事实真谛。可以肯定地说,赵、荀二氏“铸刑鼎”是合乎社会状况及时代潮流的应时之举,或者说,他们是在明知与传统伦理价值相悖的情况下,却需因应现实的不得已而为之。

然而,诚如前引文献所示,赵鞅、荀寅的这一行为仍然受到时人如孔子、蔡史墨的指责与批判,其实亦属正常的历史现象。库朗热曾经指出:“人类有时固然能一举改变政治制度,但改变法律及私人权利,这是一个漫长和渐进性的事业。罗马和雅典的法律史足以证明这点。”*[法]库朗热(Fustel de Coulanges):《古代城邦——古希腊罗马祭祀、权利和政制研究》,谭立铸等译,第289页。由此可见,新旧价值的冲突与协调,应是人类社会发展的应有之义。凡是符合人类利益及历史潮流的制度,终将为人所接受;旧的或者过时的制度,终将为人所抛弃。《左传》定公九年载:

郑驷歂杀邓析,而用其竹刑。君子谓子然:“于是不忠。苟有可以加于国家者,弃其邪可也。《静女》之三章,取彤管焉。《竿旄》“何以告之”,取其忠也。故用其道,不弃其人。《诗》云:“蔽芾甘棠,勿翦勿伐,召伯所茇。”思其人,犹爱其树,况用其道而不恤其人乎!子然无以劝能矣。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1571-1572页。

若将上述文字与叔向、孔子及蔡史墨的伦理批判相参照,我们将会发现,“君子”的批判其实已经超越“礼”与“非礼”*春秋前中期卿大夫对“礼”与“非礼”的思考、讨论及诠释,是春秋史研究中的一个重要课题。然而由于学力不逮,留待他日再做研究。,“度”与“非度”的思维窠臼。唯其所憎者在于强调“用其道而不恤其人”这一点。因为在君子看来,合理的情况是“用其道,不弃其人”。这说明春秋末年,成文法的公布和使用已经获得到大众的心理认同。此时,人们所关心的已不是法律的公布与否,而是落在择人而使,不弃贤者之上。

四、春秋中后期新社会组织原则的探索与实践

人类社会发展离不开组织原则,良好的社会组织原则不但是社会有序运行的保证,而且有利于人类文明的创造和发展。这就是为何武王克商之后,旋即向箕子询问“彝伦攸叙”(《尚书·洪范》)的原因所在,而春秋前中期“启封疆、利社稷”与“诸侯立家”所造成的卿大夫专权及公室之卑,既为春秋中后期新社会组织原则探索与实践提供了历史契机,又促成社会形态的顺利过渡与转型。概括而言,主要有如下三个方面:

(一)卿大夫轮流执政制

所谓“卿大夫轮流执政制”指春秋中后期,在某些公室及君权衰微的诸侯国中所形成的一种在当政诸卿内轮流,按照卿位次序递继而不世袭的卿大夫联合执政模式。*“春秋卿大夫轮流执政制”这一学说是朱凤瀚先生最先提出的,并对其作了系统阐述,得到多数学者的认同。本小节所述内容即源自此说,参朱凤瀚《周代家族形态研究(增订本)》第三章第四节《卿大夫家族与公室的关系及其在国家结构形式转变中的作用》(天津:天津古籍出版社,2004年,第512-529页)。这种政权组织模式以晋、郑、鲁三国最为典型,但亦各有特色。概括而言,其具体形态如下所示:(1)晋国虽然世卿,但卿位并不世袭,执政之卿必是上卿(亦即中军将),故执政权的承续与上卿之卿位的嬗递,二者是同步的;(2)郑国不但世卿,而且卿的位次有的亦世袭,执政权的递掌在“郑七穆”之间依次转接,所以上卿并非全为任执政,而执政权在依次递掌一轮之后,又将周而复始,归于上卿;(3)鲁国执政不出三桓,但主要在季孙、叔孙二氏之间轮替进行。如清儒顾栋高考证:“鲁之旧例,执政以次更代,俟其人已卒,然后递掌国政。”*[清]顾栋高:《春秋大事表》卷二十一《春秋鲁政下逮表》,吴树平、李解民点校,北京:中华书局,1993年,第1716页。与此相配,鲁国还形成季孙为司徒、叔孙为司马、孟孙为司空*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),北京:中华书局,2009年,第1259页。以及“叔出季处”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),北京:中华书局,2009年,第1205页。(即季孙守国,叔孙出使)的政治分工。

可以肯定地说,“卿大夫轮流执政制”不仅是春秋中后期卿大夫专权的必然结果,亦符合春秋中后期的历史形势。对此,朱凤瀚先生研究指出:“卿大夫执政制既代表当政集团的整体利益,而且执政的法定地位系超于任何私家之上的国家利益代表者,这种性质的政权机构必然要进一步限制国家(或公室)的土地在分封名义下再流向任何私家,从而防止了新的世族势力的形成,扼制了封建制的再生,并促使郡县制在国家(或公室)土地上得到较快的发展。同时,为了与郡县制相适应,在地方官吏的委派上开始实行了新的官僚制度。这些制度的变革就为国家结构形式向集权制发展奠定了基础。”*朱凤瀚:《周代家族形态研究》(增订本),天津:天津古籍出版社,2004年,第528页。

(二)县制的探索与实践

中国的县制起源于春秋时期,这已是中外学界共识。*这方面的代表论文分别是:(1)顾颉刚:《春秋时代的县》,《禹贡半月刊》第七卷第六、七合期,第169-193页;(2)[日]增渊龙夫:《说春秋时代的县》,参刘俊文主编:《日本学者研究中国史论著选译·上古秦汉》第3卷,北京:中华书局,1993年,第189-213页;(3)殷崇浩:《春秋楚县略论》,《江汉论坛》1980年第4期;(4)杨宽:《春秋时代楚国县制的性质问题》,《中国史研究》1981年第4期;(5)徐喜辰:《春秋时代的“室”和“县”》,《人文杂志》1983年第3期;(6)虞云国:《春秋县制新探》,《晋阳学刊》1986年第6期;(7)韩连琪:《春秋战国时代的郡县制及其演变》,《文史哲》1986年第5期;(8)周苏平:《春秋时期晋国的县制》,《史学月刊》1986年第2期;(9)徐少华:《关于春秋楚县的几个问题》,《江汉论坛》1990年第2期;(10)吕文郁:《春秋时代晋国的县制》,《山西师范大学学报(社会科学版)》1992年第4期;(11)周振鹤:《县制起源三阶段说》,《中国历史地理论丛》1997年第3期;(12)童书业:《春秋左传研究(校订本)》,北京:中华书局,2006年。但从典籍的相关记载来看,春秋前中期的晋、齐、楚等国,无论是灭国设县抑或在新获土地设县,其性质依旧是宗法分封制下的卿大夫封邑或公邑,尚不具备后世地方行政区划的性质。对此,虞云国先生已作了正确阐述*虞云国:《春秋县制新探》,《晋阳学刊》1986年第6期。,此处不赘。

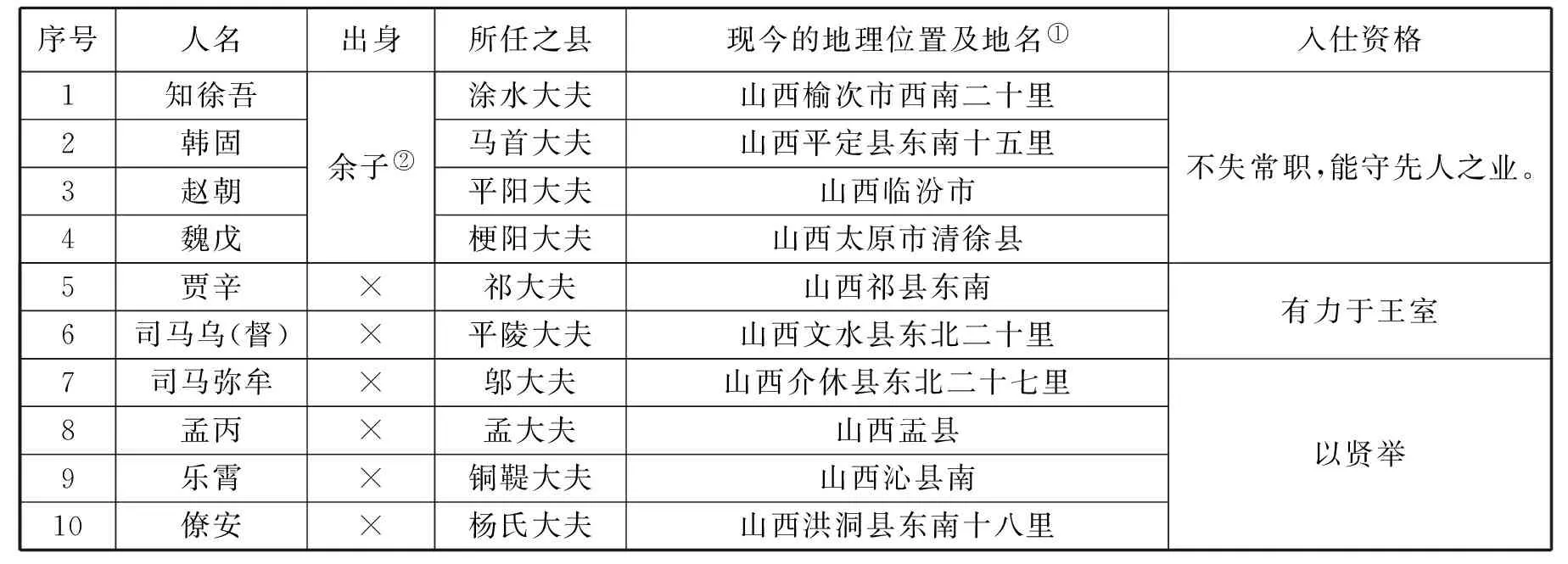

表3 魏献子所命十县大夫及其详情一览表

④表中“现今的地理位置及地名”据杨伯峻:《春秋左传注(修订本)》,第1493-1494页。

⑤[晋]杜预注云:“卿之庶子为余子。”[唐]孔颖达疏:正义曰:宣二年《传》云官“卿之適子以为公族”,又官“余子亦为余子,其庶子为公行。”注云:“余子,適子之母弟也;庶子,妾子也。”彼適庶分为三等,故余子与庶子为异。此无所对,故总谓庶子为余子也。此四人之内当有妻生、妾生者也。知徐吾、韩固是卿之孙也,赵朝,卿之曾孙也;而并称余子者,言其父祖是余子,就余子子孙之内选其贤者而用之。此四人不失常职,能守其父祖之业者也。(参阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第2118页)。

随着历史的发展,传统伦理价值的叛逆与突破,卿大夫的擅权、兼并及公室之卑等,特别是卿大夫轮流执政制所透射出的集权倾向,都促使人们开始对新社会组织形式的思考与探索。这一点在春秋中后期的晋国表现的尤为突出。如春秋时期晋国温、原二县数易其主*对于春秋时期晋国温、原二县的易手与流转,杜勇先生在《关于春秋时代晋县的性质问题》,《天津师范大学学报(社会科学版)》2009年第1期中作了比较系统的梳理,可以参考。,实际已经暗示出传统社会制度的松动——“县”开始从“县鄙”之县、“县邑”之县向“郡县”之县逐渐转型,而相应地,封邑主从“世官世禄”向“流官食禄”的历史形态逐渐演进。这一个极其缓慢而“日日新、又日新”的探索与实践过程。社会历史的积淀,终于在晋卿魏献子(舒)执政期间作了中国史上第一次真正意义的县制实践。

众所周知,晋顷公十二年(前514年),晋祁胜与邬臧换妻淫乱,宗子祁盈讨之。晋国韩、魏、赵、知、范、中行等六卿因祁氏之乱,遂灭祁氏、羊舌氏。至此,晋国公族消亡殆尽。是年秋,韩宣子卒,魏献子任上卿,执晋国之政,“分祁氏之田以为七县,分羊舌氏之田以为三县”(《左传》昭二十八年),并对这十个县作了表3的人事安排。根据表3所示具体内容,我们可以获得如下三点信息:

(1)从十人的出身看,知徐吾、韩固是卿之孙,赵朝是卿之曾孙,唯魏戊是魏舒之子,其余六人身份不明,或为士,存疑。

(2)从十人的入仕资格看,无论是“不失常职,能守先人之业”,或“有力于王室”,或“以贤举”,都反映出“选其贤者而用之”的价值观念,晋大夫成鱄所谓“夫举无他,唯善所在,亲疏一也。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1495页。即便这个时候,卿大夫之子尚有优先入仕之权。

(3)十个县大夫中,有四人为晋四大家族的子孙。虞云国先生、周振鹤先生一致认为,此乃魏舒平衡权力的政治举措,*虞云国:《春秋县制新探》,《晋阳学刊》1986年第6期;周振鹤:《县制起源三阶段说》,《中国历史地理论丛》1997年第3期。或然。

若将魏舒“赋职任功”的县制实践与晋文公即位后“胥、籍、狐、箕、栾、郤、柏、先、羊舌、董、韩,实掌近官。诸姬之良,掌其中官。异姓之能,掌其远官”*徐元诰:《国语集解》(修订本),第350页。的政治总纲相比较,二者显然迥然有别。换言之,魏舒的人事安排已经超越了周代彝伦的政治思维,走上郡县制的历史轨道。若说这一点论述尚属空泛,那么,如下三则具体史实可为的证。

(1)司马弥牟、孟丙、乐霄、僚安的受县方式。《左传》昭公二十八载贾辛赴任之前拜谒魏舒,魏献子曰:

辛来!昔叔向适郑,鬷蔑恶,欲观叔向,从使之收器者,而往,立于堂下,一言而善。叔向将饮酒,闻之,曰:“必鬷明也!”下,执其手以上,曰:“昔贾大夫恶,娶妻而美,三年不言不笑。御以如皋,射雉,获之,其妻始笑而言。贾大夫曰:‘才之不可以已。我不能射,女遂不言不笑夫!’今子少不扬,子若无言,吾几失子矣。言之不可以已也如是!”遂如故知。今女有力于王室,吾是以举女。行乎!敬之哉!毋堕乃力!*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1496页。

通览上述魏献子对贾辛训诫,娓娓道来,无一涉及私事私情,俨然是后世郡县制下县令(长)、县丞赴任之前辞别长官前的生动情景。贾辛如此,其他三人亦不例外,《左传》昭公二十八年谓“其四人者,皆受县而后见于魏子”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1494页。可证。这就说明或至少暗示,魏舒与前述四人已不是宗法伦理的“亲亲”关系,而是带有中央与地方长吏的行政隶属性质了。

(2)与戊之县,惧人谤言。魏戊虽然为人清廉,“远不忘君,近不偪同;居利思义,在约思纯,有守心而无淫行”(《左传》昭二十八年),但魏献子在任命其子为梗阳大夫之后,仍然惴惴不安地问大夫成鱄:“吾与戊也县,人其以我为党乎?”这说明,魏舒让儿子做县大夫,已经不是“卿置侧室,大夫有贰宗”(《左传》桓公二年、襄公十四年)的旧式伦理,而是带有“任人唯贤,力避结党之嫌”的官僚制意味了。

(3)魏戊上梗阳人之狱。《左传》昭公二十八年:“冬,梗阳人有狱,魏戊不能断,以狱上。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1496页。若梗阳之地是魏戊的封邑,则其完全可以私家之法予以处理,不必上报魏献子。由此可见,魏舒与魏戊之间已超越父子关系,明显带有中央与地方的行政关系性质。此外,梗阳人大宗欲以女乐贿赂魏舒,《传》称“魏子将受之”。虽然魏戊觉得不妥,却不得不因女宽、阎没二人以进忠谏。这又似含有官僚制度之下不可越级建言献策的意味。此时的梗阳已不是魏氏家族的私人封邑,而是晋国直属的行政区划了,“晋国已经出现了县制的萌芽”*虞云国:《春秋县制新探》,《晋阳学刊》1986年第6期。。

总起而言,魏献子为政后的“赋职任功”及其对县制的探索与实践,已经超越了周代彝伦的政治思维,走上郡县制的历史轨道,尽管在表现形式及具体举措上仍不免带有分封制的浓厚味道。然而,《左传》独将魏献子对县制的探索与实践载于史册,作为举贤任能的典型样例,一方面显示出作者对此举的心理认同,另一方面,魏舒与其他大夫的言行又说明,在此时的晋国,新的伦理价值在很大程度上已被接受。至于郡县制的再续发展,还有待战国时期思想家与政治家的进一步探索和实践,而郡县制在天下的普遍实施,则是秦始皇统一六国以后的的事情了。

(三)谷禄制的兴起

从传世典籍的相关记载来看,春秋前中期及以前实行五等爵制,封土赐田即是各爵级之“禄”(包括采邑及职官田),晋叔向所谓“爵以建事,禄以食爵”(《国语·晋语八》)*徐元诰:《国语集解》(修订本),第436页。者也,故传世典籍常常“禄爵”、“爵禄”、“禄位”连称。然而,“禄”作为“田禄”的意义在春秋时期运用的更为广泛。*《左传》载春秋时人所言之“禄”,还有如下两种含义:(1)指人的伦常及幸福指数,如宣公十五年《传》解扬曰:“受命以出,有死无陨,又可赂乎?臣之许君,以成命也。死而成命,臣之禄也”(杨伯峻编著:《春秋左传注(修订本)》,第759-760页);襄公十一年《传》魏绛曰:“夫乐以安德,义以处之,礼以行之,信以守之,仁以厉之,而后可以殿邦国、同福禄、来远人,所谓乐也。”(同上书,第993-994页);(2)指人的寿命长短,如庄公四年《传》楚武王荆尸伐随,“将齐(斋),入告夫人邓曼曰:‘余心荡。’邓曼叹曰:‘王禄尽矣。盈而荡,天之道也。’”(同上书,第163页);成公十三年《传》吕相绝秦,曰:“无禄,文公即世”(同上书,第862页),皆是此意。然而春秋史实表明,“禄”作为“田禄”的意义在春秋时期运用的更为广泛。兹举实例如下:

(1)晋文公赏赐从亡功臣,“介之推不言禄,禄亦弗及”,遂与其母隐遁而死。《左传》僖公二十四载:“晋侯求之不获。以上绵为之田,曰:‘以志吾过,且旌善人。’”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第419页。由此可见,“上绵之田”既是晋文公追赐介之推的赏田,亦为其所获之“禄”。

(2)《左传》成公八年,晋人讨赵同、赵括,并将其田赐与祁奚。晋卿韩厥言于晋侯曰:“成季之勋,宣孟之忠,而无后,为善者其惧矣。三代之令王皆数百年保天之禄。夫岂无辟王?赖前哲以免也。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第839页。因此,晋侯复立赵武而“反其田焉”。由此可见,尽管韩厥所言“保天之禄”的“禄”还含有爵位、伦常的意蕴,但到了赵氏这里,主要指“田禄”了。

(3)《左传》襄公二十六年载:“孙林父以戚如晋。书曰‘入于戚以叛’,罪孙氏也。臣之禄,君实有之。义则进,否则奉身而退。专禄以周旋,戮也。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1113页。则孙林父的“禄”及所专之“禄”,均指戚邑。

(4)因拥立之功,卫侯赏公孙免余六十邑,免余辞邑曰:“唯卿备百邑,臣六十矣。下有上禄,乱也。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1128-1129页。可见免余所言之“禄”亦指封邑多少。

(5)《左传》昭公十年云:“桓子召子山,私具幄幕、器用、从者之衣屦,而反棘焉。子商亦如之,而反其邑。子周亦如之,而与之夫子。反子城、子公、公孙捷,而皆益其禄。凡公子、公孙之无禄者,私分之邑。”*杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),第1317页。由此可知,陈桓子施舍公子公孙而“皆益其禄”之“禄”均指分赐土田。唯与春秋前期不同者,之前分赐土田需要得到国君的承认方能取得合法性,而益“子城、子公、公孙捷”之“禄”则是陈氏假借国君名义进行的。

(6)《国语·晋语八》记载:“夫绛之富商,韦藩木摙以过于朝,唯其功庸少也,而能金玉其车,文错其服,能行诸侯之贿,而无寻尺之禄,无大绩于民故也。”*徐元诰:《国语集解》(修订本),第436页。“禄”与度量词语“寻尺”连用,则“禄”指“田禄”无疑。

以上是春秋卿大夫以土田为“禄”的史实,实际上非但上层贵族如是,卿大夫的家臣亦以土田为食禄。如成公十七年《传》载“施氏之宰有百室之邑”,襄公二十九年《传》说季氏家臣公冶“致其邑于季氏”,而终不入仕,可为的证。究其实质,这种以土田为俸禄的“田禄制”实际是当时“公食贡,大夫食邑,士食田,庶人食力,工商食官,皁隶食职,官宰食加”(《国语·晋语四》)这一伦理秩序在经济制度上的反映。

随着春秋前中期“启封疆、利社稷”与卿大夫制度维新所导致的社会变动及集权倾向,统治阶级已难容分封制下“既有土田,又有民人,又有私属”的独立状态,而土地资源的有限与贵族人口日增之间的矛盾也迫切需要改变以往的“田禄之制”。于是在春秋末年,谷禄制作为一种新的俸禄形态就悄然兴起。《论语》、《孟子》、《史记·孔子世家》为我们保存了这方面的珍贵史料。兹析说如下:

(1)《论语·雍也》载公西华被派到齐国去做使者,冉有替他母亲向孔子请求小米。“子曰:‘与之釜。’请益。曰:‘与之庾。’冉子与之粟五秉。”原思为孔子家宰,孔子亦“与之粟九百”*[三国·魏]何晏集解、[北宋]邢昺疏:《论语注疏》卷六《雍也第六》,参[清]阮元校刻:《十三经注疏》,第2477-2478页。。

(2)《论语·泰伯》说孔子有伤于时人汲汲于做官取禄,感慨道:“三年学,不至于谷,不易得也。’”*[三国·魏]何晏集解、[北宋]邢昺疏:《论语注疏》卷八《泰伯第八》,参[清]阮元校刻:《十三经注疏》,第2487页。

(3)《论语·宪问》载原宪问如何叫耻辱,子曰:“邦有道,谷;邦无道,谷,耻也。”孔颖疏:“谷,禄也。孔子荅言邦有道,当食禄;君无道,而在其朝食其禄,是耻辱也。”*[三国·魏]何晏集解、[北宋]邢昺疏:《论语注疏》卷十四《宪问第十四》,参[清]阮元校刻:《十三经注疏》,第2510页。可见春秋末年,各诸侯国无论政治清明与否,官员薪俸都已实行谷禄制。

(4)《史记·孔子世家》载孔子去鲁周游到卫国,卫灵公问他为鲁大夫时的俸禄多少,孔子对曰:“奉粟六万。”故卫灵公亦致仲尼“粟六万”。*[西汉]司马迁:《史记》卷四十七《孔子世家第十七》,第1919页。这则史料至少说明,春秋末年鲁、卫二国已经普遍实行谷禄制了。

综上可见,无论作为鲁国大夫的孔子,抑或出身士阶层的孔门子弟,其实都成为无封邑、田禄,但取谷禄的国家官吏。谷禄制改变了宗法分封制之下采邑主既有土地,又有民人,又有私属,又有治权的高度独立或半独立状态,而使之向任官食禄、临民而治、无土无民的国家官吏转化。对此,童书业先生正确地指出:“谷禄制度之兴,实春秋战国间政治、经济制度上一大变迁。”*童书业:《春秋左传研究》(校订本),北京:中华书局,2006年,第332页。。谷禄制的俸禄形态又与春秋战国之际逐渐形成的郡县制和官僚制交互作用,共同促进了宗法血缘社会向中央集权郡县制社会的演进。

惠翔宇(1984-),男,历史学博士,成都理工大学马克思主义学院讲师(成都 610059)

——兼与杨普罗先生商榷