基于学情诊断科学建构核心概念的教学实践

唐云波

摘要:以人教版九年级化学“分子和原子”一节课堂教学实践中所发现的问题及其改进为例,说明化学教学应由追求知识碎片走向构建核心概念的转变。在分子原子这一核心概念的建构中,基于学情诊断是前提,运用模型方法是关键。

关键词:分子和原子;学情诊断;模型方法;核心概念

文章编号:1005–6629(2016)10–0028–04 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

1 教材解析

“分子和原子”是人教版义务教育教科书《化学》(九年级上冊)第三单元课题一的内容。

本节课是学生从微观角度认识物质的起始课。教材安排在学习空气、氧气等宏观物质基础上,结合学生已有经验,通过观察、实验来了解分子基本性质为突破口,进而通过分析化学变化过程的本质,初步得出分子、原子的概念。

这样的编排体现了“认识物质的微粒性,知道分子、原子等是构成物质微粒”以及“能用微粒的观点解释某些常见的现象”这一课标具体要求[1]。

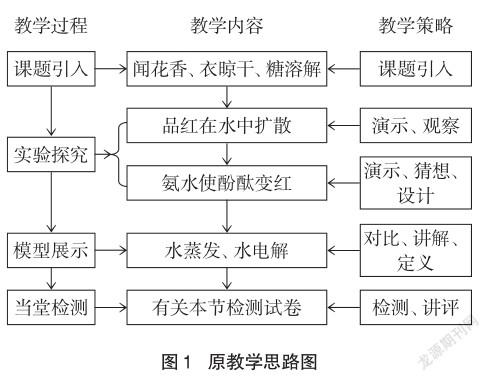

本节内容的教学重点是分子、原子概念的建立,而教学难点则是形成分子、原子行为的微观想象,以及从微观分析宏观物质性质的意识与能力。如何落实教学重点,化解教学难点?以往我们的教学思路如图1所示。

2 教学实践中发现的问题

2.1 教材探究活动的设计远离学生经验,忽视学生已有知识,且易产生模糊概念

教材设计有两处值得商榷的地方:

一是简单重复的设计忽视学生已有知识。在初中物理“分子热运动”中刚学过了“分子作无规则的运动,温度高热运动加快;分子和原子之间有间隔,气体分子间隔较液体和固体大”等知识,教学要求比化学教材只会高不会低,化学教材仍然当作新课来编写,这是在“重复昨天的故事”,仅仅换了一些例子而已,重复的设计不能促进深度学习的发生。

因此,本节课的重点应放在“在化学变化中分子可分,原子不能分;分子保持物质的化学性质”等内容。

二是教材实验探究设计远离学生经验,且易形成错误观念。教材有关“分子运动现象”探究,实验药品及原理(氨水使酚酞变红)学生太陌生,远离学生已有知识经验,因为导致酚酞溶液变红的粒子是氢氧根离子,而不是氨分子。然而,就学生当前有限的化学知识及陌生的实验内容(氨水、酚酞)而言,不利于学生建构新知识,反而极容易形成“氨分子使酚酞溶液变红”的错误推论,而学生在学习过程中一旦形成错误观念,转变起来可就困难了。

2.2 教学设计忽视学生对原子、分子已有的认识,不利于学生对概念的正确理解

学生不是空着脑袋走进课堂,而是带着原有认识进入新知识的学习。当原有认识与科学概念存有偏差时,对后续的学习会产生消极影响。因此,新知识的教学应该从揭示学生原有认识开始。

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质及其应用的一门基础自然科学。对于原子、分子概念的正确认识程度关系到学生能否深入认识物质的变化本质,进而认识化学的本质。

图1所示的“原教学思路”显然是忠实于教材,却忽视了学生头脑中关于分子原子的已有认识(即有关分子原子的心智模型)。这样的教学,对于“什么是原子、分子?”、“分子和原子共同特征和区别是什么?”等问题,学生也能说出跟教材一样的“标准答案”,但是并没有揭示和转变学生对分子、原子的原有认识。

3 新的教学思路

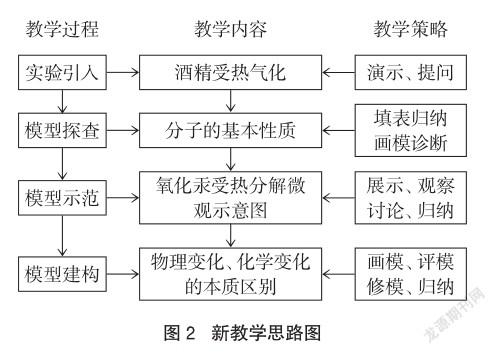

新的教学思路如图2所示。

3.1 创设真实情境,揭示原有认识,促进概念转变

科学探究,不仅是一种具有一定操作程序的探究学习方式(或探究过程),同时也是学生建构知识实现概念转变的认识过程[2]。因此,学生在实施科学探究的同时是以概念转变的方式实现对知识的建构,形成新的理解,即是一个由前概念向科学概念转变的认识过程。

为促使概念转变学习的发生,必须创设一定的情境,使学生在真实的情境中对一些现象所包含的原有概念明朗化,自主发现原有经验与新发现的现象或事实之间的不一致,从而产生认知冲突,反思并修改自己的原有认识,提出或接受(重建)科学的观念(新解释、新假设、新概念)。

[任务一]

(1)塑料袋的变化

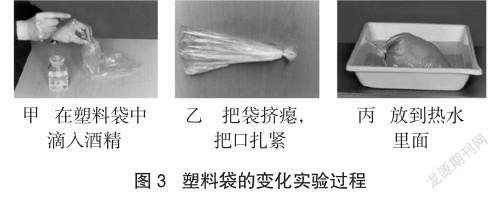

(演示)在透明塑料袋中滴入几滴酒精,将袋挤瘪,排尽空气后用绳把口扎紧,然后放入热水中(如图3所示)。

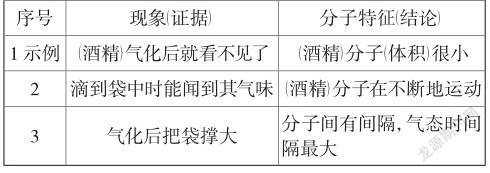

①填表:你会观察到什么变化?怎样解释这些变化?仿照示例把你观察到的现象和解释填入下表。

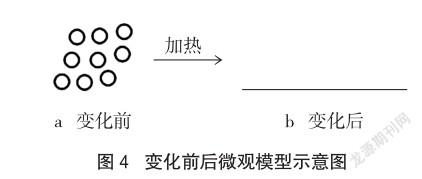

②画图:图4a表示实验初变化前的部分酒精,“○”表示一个酒精分子,请在图4b的横线上画出变化后该部分酒精微观模型示意图。

③拓展:如果降温变成固态,酒精分子又会发生怎样的变化?

(2)实录整理

①填表(见表中下划线部分)。

②呈现三幅较为典型的学生作品(如图5所示)。

师:你画的与哪幅图接近?你认为比较合理的是哪一幅?说说其他不合理的理由,把你的想法跟同组同学分享。

生1:甲不合理,变化后分子的体积不变。

师:(追问)塑料袋不是膨大了吗?

生1:塑料袋膨大是由于酒精分子的间隔增大,而酒精分子本身大小不变。

生2:乙、丙都正确,变化过程中酒精分子的数目和大小都没变,改变的仅是分子之间的间隔增大了。

生3:乙也不合理,由于分子在做无规则运动,在气态时酒精分子不可能排列那么整齐。

“任务一”在真实情境(酒精挥发)中运用列表来复习旧知(分子的基本性质),采用画图的方式对学生有关分子的心智模型进行探查和纠正。初步建立起“宏观-微观”相互联系的思维方式,为下一阶段学习(物理变化和化学变化的本质区别及化学变化的实质)扫清障碍。

3.2 运用模型方法,注重学习评价,建构核心概念

[任务二](模型示范)

[教师](投影)

(3)图6是氧化汞分子受热分解的微观示意图,“○”表示汞原子,“●”表示氧原子,“○●”表示氧化汞分子。

①从物质微观构成的角度发现了什么?

②从变化的角度,氧化汞分解属于什么变化?是如何变化的?对比酒精汽化,你还发现了什么?

[学生](观察、比较、思考、讨论)归纳出新认识:

●物质是由微粒构成,有的是由分子(如氧化汞、氧气)构成,有的是由原子直接构成(如汞);

●分子(氧化汞分子或氧气分子)是由原子(如汞原子、氧原子或氧原子)构成的;

●在化学变化中,氧化汞分子可以再分,分成汞原子和氧原子,氧原子再重新组合成氧分子(新的分子),多个氧分子聚合构成新物质氧氣,许多汞原子聚合成新物质汞。

[任务三](仿模、画模、评模)

[教师](投影)

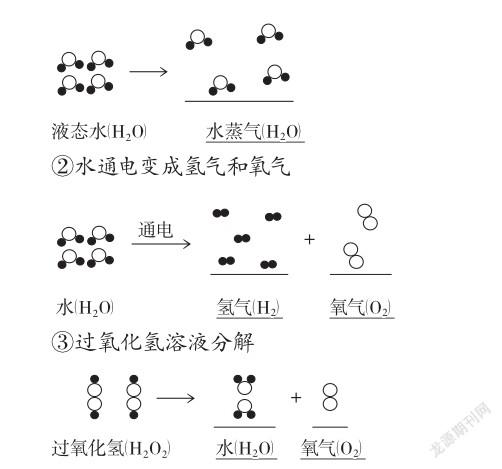

(4)请在横线上以相应的方式(名称、符号或模型图)表示三个变化。其中,“●”、“○”分别表示氢原子、氧原子。

①水沸腾

(i)在横线上填上变化后相应物质的名称、符号并画出其微观示意图;

(ii)属于物理变化的是 ,属于化学变化的是 ,依据是 ;

(iii)从宏观、微观、性质的角度思考物理、化学变化前后哪些变了?哪些没变?宏、微观间的改变有何关联?

[学生]画模、展模、评模、修模(见图中横线部分),思考、讨论并归纳出新认识:

●在化学变化中分子(过氧化氢分子、水分子)可以再分,分成原子(氢原子、氧原子),原子再重新组合成新的分子(水分子、氧分子、氢分子),新的分子聚合构成新物质(水、氧气、氢气);

●原子是化学变化的基本微粒,在化学变化中不能再分的最小微粒;

●分子是保持物质化学性质的一种微粒;同种分子构成的物质性质相同。

“任务二”以氧化汞分解微观模型图为例说明物质的微观构成及化学变化的微观本质。

“任务三”以多重表征(名称、符号、模型)典型物质的宏观组成、微观构成及其变化过程,学生在画模、展模、评模、修模中建构分子原子的概念,初步建立起宏观现象微观解释的观念。

4 教学反思

4.1 关注已有知识经验,揭示日常概念,是有效实施化学教学的起点(基础、前提)

研究表明[3],对科学概念学习的影响因素是多样的,除了教师和教材以外,学生的生活经验和其他学科知识也起着更为强烈和持久的作用。

当原有认识与科学概念存有偏差时(也叫模糊概念),对后续的学习会产生消极影响。

即使在概念的改变发生的时候,学生仍然保留了他们原来的认知和想法,只不过新的知识抑制了他们原来的认知。

因此,化学教学应该关注学生已有知识经验,揭示学生原有认识即日常概念的前提下才能有效建构,同时在教学中尽量避免形成新的模糊概念。

本案例在“新教学思路”中果断放弃各种教材广为“流传”的“氨水使酚酞变红”探究实验,转而创设“(酒精使)塑料袋胀大”这一普通而又熟悉的真实情境,以及后面环节精心选择的双氧水分解、水通电、水沸腾、氧化汞受热分解等在教材中已出现过的素材,意在唤醒和丰富学生的感性经验,进而在这些熟悉的情境中用模型方法进行微观表征,在揭示出学生日常概念(即心智模型)的同时,初步形成“宏观现象微观解释”的化学独特思维方式,从而建立起“宏观—微观”相互联系,以及形成“知微显著”的化学观念。

4.2 运用科学方法,建构核心概念,是有效实施化学教学的关键

科学教育的目标不是去获得一堆由具体事实和理论堆砌的知识,而应该是实现一个趋向核心概念的进展过程[4]。

埃里克森认为,核心概念是指居于学科中心,具有超越课堂之外的持久价值和迁移价值的关键性概念、原理或方法,也包括对重要概念、原理、理论等的基本理解和解释,是学科结构的主干部分[5]。

由于化学是主要研究物质的分子转变规律的科学,因此,分子、原子是初中化学的核心概念,学生对于原子、分子概念的正确认识程度关系到他们能否深入认识物质的变化本质,进而认识化学的本质。

然而在如图1所示的原有教学过程中,有关分子原子的教学常常侧重在“分子的特征”和分子、原子概念的文字辨析上,而忽视分子、原子概念的建构,学生获得的是一些支离破碎的有关分子原子的知识,难以建立起宏观与微观之间的联系。

科学方法有助于学生理解力的提高。模型是一种重要的科学方法,它可以帮助人们认识某些变化过程或某方面的本质属性,有助于建立科学概念和科学理论。在本案例的“新教学思路”中,在不同的阶段分别通过不同水平层次的模型方法(观模、画模、评模、修模)促进分子原子概念的建构:在[任务一]酒精汽化这一真实情境中运用画模、评模的方式进行有关分子前概念的诊断与修正;在[任务二]中通过观模(观察氧化汞受热分解微观示意图)进行分子原子概念的初步建构;在[任务三]中对多个变化(水沸腾、水通电、过氧化氢分解等)通过画模、评模中诊断、整合片段有关分子原子的认识,归纳出物理变化、化学变化的微观本质,从而建立起宏观与微观之间的联系,形成“宏观-微观”相互联系的思维方式。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定.义务教育物理课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2011.

[2]应向东.“科学探究”教学的哲学思考[J].课程·教材·教法,2006,(5):64~68.

[3]魏冰.关于中学生的原子、分子心智模型的研究[J].化学教育,2001,(3):6~9.

[4]温·哈伦著.韦钰译.科学教育的原则和大概念[M].北京:科学普及出版社,2012:2~3.

[5] H Lynn Erickson著.兰英译.概念为本的课程与教学[M].北京:中国轻工业出版社,2003:56~61.