文以意为帅

——《过秦论(上)》文脉条理分析

●安徽 黄晓明

文以意为帅

——《过秦论(上)》文脉条理分析

●安徽 黄晓明

《过秦论》是一篇杰出的史论和政论,鲁迅誉之为“西汉鸿文”,魏文帝曹丕更是给予此文在治国理政方面以极高的评价:“余观贾谊发周秦之得失,通古今之制义,洽以三代之风,润以圣人之化,斯可谓作者矣。”

从文章写作的角度看,此文亦极具典范的价值。关于文章的写作构思,唐代的杜牧说 “凡为文以意为主,以气为辅,以辞采章句为之兵卫”;清人王夫之也说 “无论诗歌与长行文字,俱以意为主,意犹帅也,无帅之兵,谓之乌合”。两人都强调了文章的“意”(文章主旨)在整个文章中的统帅地位,而杜牧还强调了文章要“以气为辅”的问题,即文章要写得气脉贯通、气势通达、文理条畅。顺着这两人的说话思路来谈《过秦论》,我们可以说,不必说《过秦论》上中下三篇,即以《过秦论》上篇而言,其末句“仁义不施而攻守之势异也”堪比一位强大有力的统帅,而其通篇的气势、条理则有力地突出了全文之 “意”(文章主旨),对“意”这个“统帅”起到了切切实实的凸显、辅助之功。

作为一篇之旨的 “意”,其统摄全文是否有力,首先端赖于它与文章脉络、各段的主要意思是否紧密相连。清代刘熙载在 《艺概·文概》里这么说:

凡作一篇文,其用意俱要可以一言以蔽之。扩之则为千万言,约之则为一言,所谓主脑者是也。……主脑皆须广大精微,尤必审乎章旨、节旨、句旨之所当重者而重之,不可硬出意见。

这就是说,一篇文章之“意”,须于全篇段落和章节语句中得到落实,得到着重表现和凸显。《过秦论(上)》的主旨是篇末一句 “仁义不施而攻守之势异也”,而从全文看,开篇两段和第三段的 “及至始皇”五句,显然是围绕主旨句中秦的“攻势”而写。

其一,主要写历代秦国“攻”的基础(地利、国力):秦孝公“据崤函之固,拥雍州之地”,占据了险固、有利的地理形势,这是霸业的基础。后来的惠文、武、昭襄王“蒙故业”,继承了先王的丰厚遗产。再后来,秦王嬴政“奋六世之余烈”,这说的也是秦的固有国力问题。

其二,则写历代秦王“攻”的表现(野心、国策)。 秦孝公有“窥周室”、吞天下(即“席卷天下”以下四句)之心,国策是立法度、务耕战,“外连衡而斗诸侯”;后来的惠文、武、昭襄王“因遗策”,即承袭秦孝公的勃勃野心、武力兼并以及连衡之策;再后来的秦王如孝文王、庄襄王,因“享国之日浅”,野心无从表现;至秦王嬴政,则“振长策而御宇内”,依然沿用武力征服的国策。

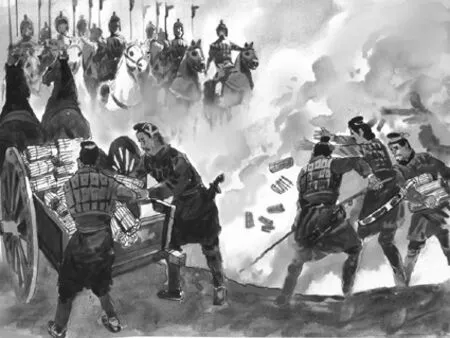

其三,则主要写“攻”(武力开疆)的结果。秦孝公“拱手而取西河之外”,惠文、武、昭襄王“南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡”,从而使秦成为东方六国君主“恐惧”的西方大国、虎狼之邦,并最终打败合纵的九国之师而“因利乘便,宰割天下,分裂山河”,在经历了“享国之日浅”的文王、庄襄王时期的“国家无事”后,秦王嬴政则 “吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合”,最终一统天下。

至此,作者围绕一个“攻”字做足文章,以充足而繁简适度的论述以及通畅的文理,探讨了秦取天下的原因,阐明了“兼并者高诈力”(《过秦论(中)》)的道理。

陆贾曾对汉高祖说:“居马上得之,宁可以马上治之乎?且汤武逆取而以顺守之,文武并用,长久之术也。”(《史记·郦生陆贾列传》)打天下,可凭借武力“逆取”;治天下,却不可凭借武力而需要“顺守”。那么,秦始皇“逆取”后,施行了怎样的“顺守”政策呢?《过秦论(上)》以一句“执敲扑而鞭笞天下,威振四海”总括其并非“顺守”的治国方针:残酷奴役、武力宰制天下士民 (这与汤武以“文”顺守截然不同)。具体言之,就是政治上役民,继续“逆取”,以武力开边;文化上愚民,弃王道,焚诗书;社会管理上弱民、防民,毁城池,杀豪杰,收缴兵器,信臣精兵严守关隘。整个说来,秦始皇治天下(守势)的基本精神就是“奴役”或“宰制”二字!给人的感觉是:秦王朝声威赫赫,强大极了,但也精神紧张极了!它很错误也很可悲地将 “治天下”当成了 “打天下”,将天下士民置于对立面,结果随着“始皇既没,余威震于殊俗”,强大到了极点,下坡路就来了!文章以下写秦统治者如此“守势”的结果,自 “然陈涉瓮牖绳枢之子”句以下,写陈涉竟然以种种渺不足道的劣势微力,引领 “山东豪俊遂并起而亡秦族矣”。

在第三、四段分别论述了秦的守势的表现、结果后,文章第五段则探讨了秦的攻势最终落得败亡的根源。先是从领袖地位、武器装备、军队素质、将帅能力上综合比较,秦统一天下前后自身实力并未变,所面对的对手的力量却强弱悬殊,这便引导人们思考“成败异变,功业相反”的原因;接着结合秦的兴亡史实,以一句“仁义不施而攻守之势异也”,有力地得出结论:秦的“守势”最终溃败并非由于自身实力变得弱小,或者对手实力变得强大(陈涉的实力与山东之国“不可同年而语”),而是因为攻守的形势不同。“攻势”凭力量,凭智谋,这从秦的得天下可以见出;而“守势”则不然,秦始皇弃汤武的 “顺守”之策,治天下全凭奴役或武力宰制之威,所以失败者正在此。换言之,秦失天下就在于它“仁义不施”。对此,用贾谊在《过秦论(中)》里的话说,就是“夫兼并者高诈力,安危者贵顺权,此言取与守不同术也。秦离战国而王天下,其道不易,其政不改,是其所以取之守之者无异也。孤独而有之,故其亡可立而待也”。

归拢说来,《过秦论(上)》的脉络、条理极其自然、连贯。前半谈秦的 “攻势”,或详或略,述及“攻”的基础、表现和结果;后半言秦的“守势”,述及守的表现、结果;末段则顺势推出结论:“仁义不施而攻守之势异也。”作为一篇统帅的“意”得到了上下章节的一致呼应和“拥护”,文理清通,文脉顺畅。这样的“统帅”领着它的“将卒兵卫”(章旨、节旨、句旨),真是上下一心、如臂使指、齐整有力!