民国中期西北内陆城市人力车夫研究

——以西安为例

张雨新

(西安医学院 思政部,西安 710021)

民国中期西北内陆城市人力车夫研究

——以西安为例

张雨新

(西安医学院 思政部,西安 710021)

20世纪三四十年代,随着抗战的全面爆发,沦陷区难民、灾民大批进入西安,加入人力车夫的群体中以求生存。他们对近代西安的交通运输发挥着特殊的作用,但却艰难地生活在社会底层。在中国共产党的影响下,人力车夫作为无产阶级的一部分,阶级意识逐渐萌发,积极参与到近代陕西革命潮流中。

民国中期;西北内陆城市;西安;人力车夫;难民;生活状况

人力车是中国近代城市化发展过程中从日本引进的特殊交通工具,也叫东洋车、黄包车。随着城市人口数量的快速增加,道路渐次拓宽,传统交通工具已无法满足城市空间扩大后一般市民的交通需求,人力车遂作为一种特殊的交通工具,出现在上海、天津、北京、南京、广州等大城市。相比于传统的马车、轿子等交通工具,人力车不仅是一种交通工具,更成为当时一种颇为时髦的生活方式的象征。即使在汽车、电车等现代交通工具出现后,因为路线灵活和费用低廉的原因,人力车依然穿行在城市的大街小巷,为一般市民所青睐,在城市公共交通中扮演着重要的角色。在城市化进程中不断涌入的人力车夫,为城市交通发展做出了相当的贡献。因其生活在社会底层,且人数众多,人力车夫作为一个社会群体,在民国时期就开始引起学者关注,代表性的有李景汉、言心哲、强一经、咏蓂、陶孟和等关于人力车夫的调研*参见李景汉的《北京人力车夫现状的调查》(1925年4月);上海市社会局主编的《上海市人力车夫生活状况调查报告书》(1934年9、10月);言心哲的《南京市人力车夫生活的分析》(1935年5月);强一经的《济南洋车夫生活调查》(1932年12月),咏蓂的《成都市的人力车夫》,陶孟和的《北京人力车夫之生活情形》。这些调查报告目前收录于李文海主编的《民国时期社会调查丛编·城市劳工卷》下册之中。。近年来人力车夫的研究成为社会史、城市史研究的一个重要领域,代表性成果有严昌洪、王印焕、马陵合、杨齐福、邱国盛、苏新华、于景莲、孔祥成、汤蕾等学者的研究成果*严昌洪有《从弱势群体特征看民国时期人力车夫救济制度》;王印焕的《民国时期人力车夫分析》;马陵合的《人力车:近代城市化的一个标尺——以上海公共租界为考察点》;邱国盛的《北京人力车夫研究》;苏新华、张晓辉的《民国时期广州的弱势群体研究,以20世纪二三十年代人力车夫群体为中心》;张致森的《20世纪三十—四十年代成都市人力车夫研究》;于景莲的《20世纪三四十代的济南人力车夫研究》;孔祥成的《现代化进程中的上海人力车夫群体研究,以20世纪20—30年代为中心》;刘秋阳的《困顿与迷茫——近代的武汉人力车夫》;赵宝的《陈济棠主粤时期广州人力车夫研究》;汤蕾的《战后汉口人力车夫的生存合力(1945—1949)》。。然而,学者们更多关注上海、南京、广州、北京、济南等东部沿海、沿江城市,对西北内陆城市人力车夫的研究则很少涉及。本文以民国中期(1927—1945)西安人力车夫群体为考察对象,以期探讨西北内地人力车夫收入与生活状况,并揭示人力车夫作为逐渐觉醒了的工人群体在近代陕西风起云涌的革命浪潮中的作用。

一、概观:主要来源于沦陷区的西安人力车夫

随着城市工商业的快速发展,人口随之迅速增加,市民的生活范围也日益广阔,开始迈出家门,进入工厂、百货商店、电影院、公园等公共场所。由于传统的生活方式发生了改变,马车、轿子等传统交通工具也逐渐被汽车、电车等更加快捷的现代交通工具取代。但汽车、电车“路线短,行程少,不能满足市民需要”[1]360,而且价格高昂,一般市民无法享受这种现代化的交通方式。因此,“凡是公共车辆不能直达的地方,人力车依旧是人们唯一的代步工具”[2]。尤其是在西安这样的西北内陆城市,城市空间发展不均衡,既有交通便利、工厂林立的新城区,也有以居住为主要功能的老城区。一般市民多生活在背街小巷的老城区,不利于行走汽车等现代交通工具,因而选择路线灵活、上下车不受车站限制的人力车,成为西安市民代步的首要,甚至是唯一的选择。

(一)民国中期西安人力车夫的数量

关于抗战时期西安人力车夫人数统计问题,当时西京市人力车夫职业工会曾经做过详细调查,“查会员会籍厘定工作,前往本会印制调查表一种,分发各车厂,令其如数填报”*《西京市人力车夫职业工会三十一年度十月至十二月工作报告》,陕西省档案馆馆藏档案,90-1-324。。但统计后的汇总资料并未妥善保存下来,因此很难有一个精确的数字。但从民国时期陕西省社会处保留下来的人力车夫职业工会档案和中国共产党保留的陕西革命历史文件可反映其大致规模。

自人力车夫出现在西安街头到全面抗战爆发前,西安人力车夫的数量基本稳定,保持在千人左右。1928年陕西省委给中央写的关于西安职工运动概况的报告中,曾提及当时西安的洋车夫有“将近千余人”*《陕西革命历史文件汇集(一九二七年——一九二九年)》,中央档案馆、陕西省档案馆内部资料,1992年版,第349页。。1931年,“西安全市工人共约四五千人”,其中“洋车工人约千余”*《陕西革命历史文件汇集(一九二五年——一九三六年)》,中央档案馆、陕西省档案馆内部资料,1992年版,第193页。。1933年陕西省委给中央的工作报告中专门列表展示了陕西工人现状,其中人力车夫有1 200人*《陕西革命历史文件汇集(一九三三年四月——一九三六年)》,中央档案馆、陕西省档案馆内部资料,1992年版,第243页。。即使是在全面抗战爆发后的1938年,人力车夫也没有大幅度增长。“时以空袭疏散及交通关系,西京市之人口尚不及今日之众,从事斯项职业者亦未有今日之多,故其会员登记为数仅达一千”*《督导西京市人力车夫职业工会三十一年七月至十二月份工作总报告》,陕西省档案馆馆藏档案,90-1-324。。这一阶段,因为西安近代工业和城市发展变化并不显著,人口也没有突然增长的趋势,因而西安人力车夫基本上保持在1 000人左右的规模。

1937年全面抗战爆发,东部地区相继沦陷,陕西是进入西南、西北的桥头堡,成为抗战的后方基地。沦陷区企业纷纷迁入陇海铁路关中沿线城市,尤其以铁路沿线的西安为西北地区主要的难民迁入地,城市化步伐加快,人口也迅速增加。尤其是在1938年花园口黄河决堤后,河南难民、灾民沿着陇海铁路涌入西安,导致人口大幅增长。1938年西安人口增加到了246 478人,比20年代末的11万人翻了一番还要多。到1945年,西安人口已增加至489 779人[3]446。人口的迅速增加,为服务行业的发展提供了条件,而来自于沦陷区难民、灾民的大量流入也为人力车夫提供了稳定的来源。由于没有特别的技能和多余的资本,初来乍到、人地两生的外来难民、灾民大多从事简单体力劳动或经营小本生意,拉人力车成为他们最容易就业的一个选择,西安人力车夫数量开始逐渐增加。1940年发表在《中国工人月刊》上的一篇文章说明了40年代西安人力车夫数量快速增加的情况,“据一九四○年七月的统计,只西安一处的人力车夫,比抗战前增加了五倍有余”[4]。截至1941年底,西京市人力车夫职业公会“会员登记总数已达四千五百名”*《西京市人力车夫职业工会三十二年度经费收入预算书》,陕西省档案馆馆藏档案,90-1-324。。人力车夫行业准入门槛低,不需要专门技术,因而从业者进出该行业自由度大,“会员会籍变动甚大”,会员人数也没有固定数额,但总体范围基本上在4 500人左右。比如1942年年底统计“会员四千五百名”*《西京市人力车夫职业工会三十二年度经费收入预算书》,陕西省档案馆馆藏档案,90-1-324。,1943年3月统计为“会员四千四百人”*《西京市人力车夫职业工会三十三年度经费收入预算书》,陕西省档案馆馆藏档案,90-1-324。。

(二)抗战时期西安人力车夫的来源及结构

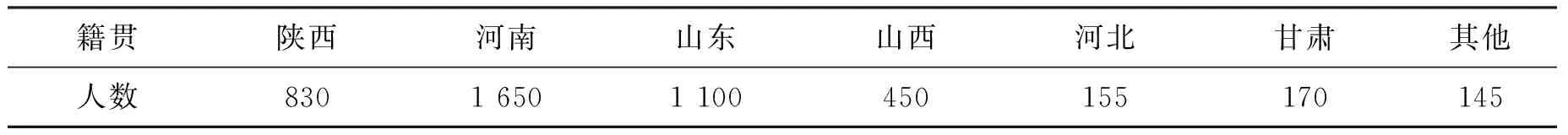

西安人力车行业是伴随着陇海铁路通达陕西和全面抗战爆发后西安近代工商业的快速发展和人口的大量涌入而迅速兴起。拥有4 500多人的人力车夫群体,在只拥有24万人口的西安可以算作是一个庞大的职业群体,他们一部分来源于本地破产农民,但更主要地来源于沦陷区的灾民、难民,以河南、山东为最多,不仅在外省籍贯的人力车夫中数量排名前两位,甚至远远超过了陕西本籍车夫。

表1 西京市人力车夫职业工会会员籍贯统计表*⑥ 《督导西京市人力车夫职业工会三十一年七月至十二月份工作总报告》,陕西省档案馆馆藏档案,90-1-324。

从人力车夫原来的生活经历看,西安人力车夫中出身农民的比例显然没有上海、北京、广州等城市高,只有406人来自于破产农民,占西安人力车夫总数还不到10%。另外,据当时西安人力车夫职业工会统计数据显示,在4 500名人力车夫中,陕西籍贯者仅为830人,占西安人力车夫总数的18.44%,而同时期南京、上海人力车夫绝大部分来自于本省。如南京“1 350人力车夫诞生于江苏者有1186人,占87.89%”[5]1241。上海人力车夫来自外省籍的微乎其微,“此次调查304人力车夫之籍贯,除不详者三人外,计山东省六人,湖北省一人,余均系江苏人,占全体96%强”[5]1205。

在籍贯为外省的西安人力车夫中,尤其以邻省河南籍贯为最多。为解决河南灾民的生计问题,西京市人力车公会专门要求各车厂增加人力车辆。“查本会人力车辆年来均为四千六百,本年三月市政当局以豫灾严重,状极可惨,为以工代赈,保持国力起见,特于本年内增制人力车牌四百个,交由车商公会转饬车厂制车出租。”*《西京市人力车夫职业工会三十二年四至六月份工作报告》,陕西省档案馆馆藏档案,90-4-210(1)。人力车夫流动性大,尤其在过年前会出现车夫返乡过年而减少的情况,但因为河南灾民大量进入而补充,数量基本稳定。1942年“春节前后该会会员转业及其回家者固多,而豫籍难民纷纷莅陕就职该业者亦复不少。”*《督导西京市人力车夫职业工会三十一年一至二月工作报告》,陕西省档案馆馆藏档案,90-4-210(1)。因而,在西安4 500名人力车夫中,河南籍贯者竟达到1 650人,占总数的36.67%。

由于拉人力车不需要技术,只需要有健康的身体,因而年龄在20岁到50岁之间的青壮年劳动者占了绝大多数。据统计,西安人力车夫中年龄小于20岁者48人,大于50岁者仅12人。其余4 440人,也就是总人数98.7%的人力车夫属于青壮年劳动力。因而,拉黄包车廉价出卖劳动力成为大多灾民、难民迫不得已的职业选择。“西京市人力车夫复多来自战区,只因一时衣食无着而又无特优之生活技能,遂不得不出卖劳动力,而过此种牛马式之血汗生活。”⑥当然,也有超过50岁的人因逃难来到西安,为了维持生存也不得不加入到人力车夫的队伍中来。邓光1940年发表的《西安的人力车夫》一文中,就讲述了一个逃难西安以拉车养活全家四五口人的老车夫的悲惨故事。

按照社会流动理论,在没有社会革命引起的巨大变动的条件下,大规模人口的空间流动一般与突发性的自然灾害和战争有密切的关系。1937年全面抗战爆发后,沦陷区党政机关、学校、企业和难民大量撤退至西南、西北大后方。陕西处于中原进入西北的门户,也是进川通达西南的孔道,成为沦陷区难民迁入国统区的重点省份之一。尤其是1939年蒋介石命令炸开花园口黄河大堤后,中原大地成为一片泽国,河南灾民被迫离家远走他乡。他们扶老携幼,成年男子一条扁担挑着全家行李和无法独立行走的幼儿,沿着陇海铁路一路西行经潼关至陕西西安,在铁路两旁落脚安家。1942年,河南又发生严重的旱灾,导致大量人口逃离家园,其逃难方向主要是沿着陇海铁路向西经潼关进入陕西。

中国人把由自然灾害引起的人口流动叫“逃荒”,而把由战争和民族压迫引起的人口流动称为“逃难”。哪里有战争和自然灾害,哪里就有难民和灾民逃出。灾民、难民历来是引起社会动荡的重要因素。全面抗战时期的河南人生活悲惨,不仅因中国战争失利成为沦陷区而人口外逃成为难民,也因为人为的黄河决堤、家园淹没或者连年大旱而成为灾民。这些河南灾民、难民沿着陇海铁路进入陕西后,在铁路沿线暂住下来。为了解决生计问题,他们必须找到工作糊口。作为人口的空间流动一般属于人口的水平流动,在流入地也只能从事同一阶层的相关职业。在战乱纷纷的年代里,政府也无法提供人口流动的垂直向上机会,灾民和难民由于不具备人口向上垂直流动所必需的知识、技术和能力,因而无法在流入地找到技术工等上升渠道。因为抗日战争时期,中国工人阶级知识水平整体低下,人力车夫群体更加明显,文盲、半文盲所占比例极高。西安人力车夫群体中,即使身为示范工会管理者的理事、监事也没有多少文化,“惟各该理监事知识水准较低,对于工作仅能听取职员口头报告,处理事实上诸多困难”*《督导西京市人力车夫职业工会三十二年度八月份工作报告》,陕西省档案馆馆藏档案,90-1-324。。至于一般车夫,根据西安人力车夫工会1942年统计数据显示,完全不识字的文盲有955人,粗识文字的半文盲达到3 031人*③④⑤ 《督导西京市人力车夫职业工会三十一年七月至十二月份工作总报告》,陕西省档案馆馆藏档案,90-1-324。,文盲、半文盲的比例高达88.58%。

与人口的垂直向上流动需要相当的知识、技术和能力不同,人口的水平流动和垂直向下流动则容易得多,西安人力车夫中一大批来自于退伍军人便是明显的证据。在西安人力车夫中,退伍军人达到1 811人③,占总人数的40.2%。这与全面抗战时期军人数量骤增而政府又无法安置退伍军人有关系。退伍后,正直壮年,身体强壮却无其他求生技能,拉黄包车成为一种无奈的选择。西京市人力车夫职业工会常务理事孙绍斌就是退伍军人,在西安拉黄包车长达十几年时间。来自于沦陷区的农民在西安没有土地耕种,又没有其他机会和能力向上流动寻找到技术工人的职位,出卖唯一拥有的体力而从事拉车便成为最简单谋生的职业。小商贩也因为战时经商环境不佳的关系,社会不稳定、物资又缺乏,经营原有的摊贩生意比原来更加困难,生存在破产的边缘。经常担惊受怕却没有稳定的收入,还不如选择成为人力车夫,拉一天车便有一天的收入,于是也加入到了人力车夫的行列中。

表2 西京市人力车夫职业工会会员出身统计表④

二、生活:奔跑为了糊口的西安人力车夫

人力车夫在为他人提供便捷服务的同时,自己并没有因为艰辛的劳作而换来幸福生活,而是终日劳累,却仅能糊口,挣扎在城市最底层。

(一)工作时间长,劳动强度大

西安人力车夫多系战区难民、灾民,在当地既无房产、田地之收益,又鲜有亲友之资助,一切生活开支全靠拉车所得来维持。因此,人力车夫每天必须不停奔跑在西安大街小巷。“每天早晨,正当一般市民还在甜美的梦乡时,大街小巷上已经布满了饥寒交迫的车夫们……直到深夜的一两点钟,人们都安息在床上,他们仍然停留在街头,凭运气遇到夜出的顾客。”[4]虽然并不是所有的人力车夫都每天如上文中所描述的从清晨(应该是四五点钟左右)到凌晨一两点,每天工作时间长达将近20个小时,但每天工作十五六个小时是常有的事情。据当时档案资料统计,西安人力车夫的最长工作时间为15小时,最短5小时,平均每天工作10小时⑤。这与当时南京人力车夫平均工作时间基本相同,略低于上海人力车夫劳动时间。南京人力车夫每日拉车时间一般为7~10小时[5]1248,上海人力车夫每日上街拉车时间平均为11小时[5]1211。当时,中国工人每日劳动时间基本上都在十小时以上,但人力车夫的工作方式和其他产业工人、职业工人不同,需要靠双腿不停奔跑才能维持家人的温饱,因而劳动强度比一般工人更大。

(二)收入所得微薄

人力车夫大多没有自备车,需要向车厂租车,这些人力车夫被称为拉厂车的车夫。另外,还有一些人受雇于政府工作人员、商人、企业主、教师等私人雇主,由雇佣方提供黄包车,他们被称为拉包车的车夫。拉包车的收入比较稳定,食宿由雇主提供外,雇主每月还发有一定数量的固定工资。如1942年四季度由西京市人力车夫职业工会职业介绍所介绍拉包车的6名车夫每月还有200元净收入。而同期由该职业介绍所介绍到火柴厂工作的1名工人,食宿由厂方提供外,每月工资为160元;3名其他产业工人每月工资为300元,但是食宿费用需要自理。拉包车的人力车夫每月收入还有一定的盈余,甚至比一般产业工人收入还要高,但是这部分车夫在西安人力车夫总数中所占比例不大,只有436人,只占了总数4 500人的9.7%。

拉厂车的人力车夫没有固定工资,每日收入全凭生意的好坏,每月在保证基本的吃住和车租外,很少有盈余。因为拉车的劳动强度大,工作两三天后就得休息一天,因此每月实际拉车也就20天左右。抗战时期,遇到西安拉警报时即不能出车,因而有时候一个月只能拉车十几天。“每月收入最高的不过一百元,除了缴车租,送介绍人、保人和车主的‘礼’外,自己所得下的就无几了。”[4]

据西京市人力车夫职业工会统计,1942年西安人力车夫每月最高收入为1 150元,最低为390元,平均为720元。*②③ 《督导西京市人力车夫职业工会三十一年七月至十二月份工作总报告》,陕西省档案馆馆藏档案,90-1-324。看似收入不低,甚至为其他行业所羡慕,但若扣除车租和伙食,能维持家庭收支平衡已实属不易。不管是否有收入,拉厂车的人力车夫每天都要向车厂交租金,每月计126元。按照当时西安的物价水平,要维持一个单身成年男人的生活,每月伙食需要600元。仅此两项花销,几乎就花光了拉厂车的人力车夫每月的全部收入。若要维持一家三口日常所需,每月需要 1 081元②,这几乎相当于西安人力车夫的最高收入了。也就是说,即使每天都能顺利拉到客人,一个拉厂车的人力车夫业仅仅能够维持一家三口的吃饭问题。然而,这样的收入并非每个人力车夫每天都能达到。有时候,即使拉到了客人也不一定能挣到钱,甚至还要遭人辱骂。邓光在文章中就描述了那个年逾五旬的老人拉了一个省党部的“老爷”,因为他跑得太慢不仅被辱骂、踢打,而且最终也没有拿到一文钱。因而,西安人力车夫微薄的收入要养活一个三口之家相当艰难。据西安市人力车夫职业工会1942年的统计,每月收入有盈余的人力车夫只有423人,占全部人力车夫的不到10%。3 742人基本保持收支相抵,另外还有935人收入不足以维持日常生活所需③,需要家中其他成员以农业收入或者为人缝洗等收入来弥补自己工资收入之不足。

(三)收入绝大部分用来解决食物开支

人力车夫从事的工作劳动强度之大,是其他行业所无法比拟的,体力消耗大,需要补充比平常工作更多的食物来补充能量。“吃不饱就没有力气拉车,一般人吃两顿饭,而车夫就要吃三顿,而且比一般人还吃得多。”[4]所以人力车夫终日辛苦所得,几乎全为解决“吃”的问题。人力车夫“其生活之苦,劳动之剧,非其他一般劳动者可比。且因奔劳剧烈,日必数餐始克支持。”*《据呈复以浴业困难对人力车夫职业工会委托浴室碍难于接受请收回成命等情令仰遵照由》,陕西省档案馆馆藏档案,90-4-114。因此,人力车夫每月微薄的收入绝大部分用于食物的消费。关中人中午以面食为主,晚饭喝稀饭、吃“馍”——馒头。西安的人力车夫因为收入低、饭量大,吃不起一般市民食用的馍,于是市场上出现了专为人力车夫蒸的质量不高但稍微便宜的馍。“最粗劣的专供车夫吃的馍每斤(十三两半)就要五毛。……他们一天吃五斤馍,也要两元半”[4]。1940年,车夫们每天拉车最多也就能挣到四元到五元,但每天用于吃馍就占了一半,而且只能吃最粗劣的馍,且没有其他蔬菜佐饭。虽然资料没有记载,但应该能得出基本的结论——连吃饭都选择最廉价、最粗劣的,至于能够吃到菜、甚至是肉食,就只能是一种奢望了。

每天辛苦的工作,人力车夫仅仅能填饱肚子。运气如果不好,“有时拉了一个整天,还不能谋得一饱”。1944年年底,据人力车夫职业工会报告称,“按照人力车现价之规定,每人一日最多拉一百三十站,以现价四元计算,共得五百二十元,除付一日赁价一百元,及伙食四百元,每晚灯油费拾四元外,余者不足鞋袜之用,而其他开支均无从告贷。”*《西京市总工会为据人力车夫工会呈报会员每日收支计算表请核转并增加站费等情转请核转由》,陕西省档案馆馆藏档案,90-4-423。如果把车租和灯油钱算作劳动成本,西安人力车夫的日常花销就是餐费和鞋袜钱,而用于解决食物的开支占了绝大部分。除此以外,他们几乎没有别的花费。按照1944年西安人力车夫每日收入520元,400元用于伙食费,也就是总收入的76.9%要用于食物的花费,恩格尔系数为76.9%,超过了上海人力车夫恩格尔系数的65.88%[5]1223。全面抗战时期西安人力车夫伙食费几乎占据个人消费总数的近八成,如果成年已婚人力车夫需要靠这份收入养家糊口,则食物消费所占比重会更大,其生活也更加贫困。

(四)服装、住宿等其他花销微乎其微

人力车夫每月所得收入仅够家庭食物花费,有的家庭连饭都不能吃饱,因而大多人力车夫在服装上的花费微乎其微。由于政府规定拉车时必须身着号衣,他们必须购买统一的制服外,平时所穿衣服很少购买新衣服。“他们的衣服很少自制的,多系买他人用过的旧衣,并且破烂不能蔽体,加以件数无多,换洗很少,于是尘灰与汗液相混合而散发出令人发呕的臭气。”人力车夫不拉车时,夏天多赤裸上身光着脚,冬天穿着棉絮已经破败的衣服,不能蔽体,更不能保暖,“与‘叫化子’相差不远”[5]1196。

表3 西京市人力车夫职业工会会员日常花费统计表*②③④ 《督导西京市人力车夫职业工会三十一年七月至十二月份工作总报告》,陕西省档案馆馆藏档案,90-1-324。

人力车夫不同于一般的体力劳动者,常年奔跑在城市的背街小巷,鞋袜磨损快。“车夫所穿之履,工作时为草鞋,间或有以橡皮胎制成者。每班所需草鞋,自1双至3双不等。因此,购买鞋袜也不是为了改善生活,而只是工作的需要。跣足而行者,亦属常见。”[5]1221从西安人力车夫工会报告中显示每日需要四双鞋子来判断,西安人力车夫应该是穿草鞋拉车的居多。

由于西安人力车夫大多来自其他沦陷省份,在本地没有自有住房,而且收入微薄,仅够糊口,因而人力车夫大多住在车厂。在西安4 500名人力车夫中,有2 640人住在车厂,占总数的58.7%;有自己住房的只有455人,仅占10.1%;其余1 405名人力车夫租房居住。②但从每月所付房租差不多每人只有3元左右,几乎不到总花销的1%,从这样的房租标准可以想象住房条件之艰辛,丝毫谈不上生活之舒适,大多寄居棚户土屋,聊避风雨而已。住在车行虽然不用花钱,但是条件相当简陋,就是在地上铺上简单的被褥。西安气候干旱少雨,被褥倒不会像上海、南京那样潮湿,但夏天蚊虫猖獗、冬天寒风凛冽,没有任何防护措施,更不用说卫生条件了。

(五)艰辛的工作导致易感染疾病

相比于一般苦力,人力车夫终日奔波于烈日下或者雨雪中,劳动强度更大。体力消耗大,容易出汗,衣服常年为汗渍所浸透,容易引起疾病。尤其是冬天拉车更容易生病。他们冒着凛冽的寒风奔跑在雪地上,当他们拉完一趟停下来时,“被汗水湿透的破衣马上就结成了冰块”。但是,车夫们生病却很少有钱医治,“因此,在冬天被冻死的,在夏天得热病死的,就不计其数。”[4]因无钱医治而死亡的人力车夫在当时西安人力车夫职工工会每月的报告中都有具体的记载。1942年7至12月,人力车夫工会报告中记载:“人力车夫以工作过苦,饮食不良,最易感染恶疾”③;1943年6月,“本月以来,死者已有十一名之多”④;1943年7月—9月,“于本期内丧命者,亦十有六人”*《西京市人力车夫职业工会三十二年四至六月份工作报告》,陕西省档案馆馆藏档案,90-4-210(1)。。15个月,西安人力车夫死亡超过了42人,占西安市人力车夫总数的1%。这样的死亡率远远超过了当时一般人口的正常死亡率和其他行业工人的死亡率,可见人力车夫生存之艰难。

即使没有因为得病而死亡,人力车夫的健康状况也不容乐观,往往因为长期拉车而残疾或者寿命缩短。“凡拉上几年车的人,不但最后变成了残废,而且他的寿命也比一般人短得多。”[4]1925年共青团陕西省委给团中央的报告中也描述了人力车夫寿命短的现象:“他们当然很苦,一长途车每日须跑一百五十里,约可得二元。据他们自己说好的每年可得洋一百元,但是不能长命。”*《陕西革命历史文件汇集(一九二四年——一九二六年)》,中央档案馆、陕西省档案馆内部资料,1992年版,第103页。刚开始拉车时,他们唯一的资本就是拥有健壮的身体,但经历三五年拉车生涯后,其身体状况大不如前,肺病、心脏病和慢性肠胃病已成为职业病,不仅自己要遭受病痛的折磨,家庭生计也会因车夫身体每况愈下而逐渐陷入窘境中。

三、抗争:革命风云际会中的西安人力车夫

人力车夫规模庞大,生活状态基本相同,社会地位相似,因此有着较强的群体认同感与归属感,一旦有良好的组织引导,车夫群体必将成为革命浪潮中不容忽视的力量。

1924—1927年国民革命期间,深处革命浪潮中,西安工人阶级中人数规模最大的人力车夫群体不甘人后,也投身于革命风云之中。五卅运动期间,西安工人阶级群情激奋,举行市民大会声讨英日帝国主义之残暴并游行示威。西安人力车夫千余人在“开市民大会时亦曾赴会,深为感动”,并于次日举行罢工,西安街面上无一人力车夫出车[6]492。人力车夫作为当时西安工人阶级中规模最大的群体,理所应当地成为中国共产党从事工人运动所关注的重点对象。1929年,“西安洋车夫、印刷局,已派同志打入,并且有许多失业的农民同志到洋车夫内工作。最近洋车夫内可用‘工人储蓄会’的名义,发生群众组织。……所以目前西安以洋车夫、印刷局、电报局为发展的基础。”*③④ 《陕西革命历史文件汇集(一九二七年——一九二九年)》,中央档案馆、陕西省档案馆内部资料,1992年版,第445、349、351页。从这则资料来看,人力车夫显然成为陕西党组织最为关注的工人群体,列在了组织发展的首位。

1931年中共北方会议后,中共陕西省委在“西安、同州毛匠、作坊,蒲城造纸及盐滩工人中,西安人力车夫中,都找到了联系,或发展了同志。”[7]572然而由于人力车夫知识缺乏,基本上都是单独工作,在没有组织工会之前,阶级意识尚未萌发,革命浪潮中的行动多呈自发性,党对该群体的革命行动还不能组织起来。1928年陕西省委在写给党中央关于西安工人运动的报告中表示,通过半年多对人力车夫的影响,“仅在洋车夫中打入同志一二人,取得很少数的几个运(洋)车夫同志,而将近千余人的西安市洋车夫没有他们自己的组织(工会)”③。当时,人力车夫加入青帮等帮会组织以寻找依靠是普遍现象,因此,陕西省委认为“他们的生活都是散漫的,简直没有具体生活,因此他们的阶级意识是模糊不清的”。虽然西安人力车夫人数虽然不少,“但他们的生活近于流氓式的,要将他们组织起来,很不容易”④。

虽然如此,共产党从来没有放弃对人力车夫这一规模较大的工人群体的渗透和影响。1931年,中共陕西省委在《目前陕西工作决议案》中强调要加强对西安工人阶级的政治领导,建立党的组织,树立党的领导,“尤其要注意广大的洋车夫群体,要设法打进里面去工作”*《陕西革命历史文件汇集(一九二五年——一九三六年)》,中央档案馆、陕西省档案馆内部资料,1992年版,第153页。。大革命失败后,陕西党组织多次遭受破坏,在大革命时期发展的工人党员有些已经失去了联系。中国共产党要想加强对西安人力车夫的领导,必须重新寻找新的途径。到1932年,争取下层工人群众,特别是在建立产业工人工会分会的工作中,“洋车夫中已有线索”。1932年12月,为欢迎红四方面军进入陕西,省委根据这一形势的需要,准备在西安举行总同盟罢工。当然,要取得罢工的成功,必须加强对重点企业和行业工人团体的领导,人力车夫等“几种主要企业都有同志或群众关系”*《陕西革命历史文件汇集(一九三二年(二)》,中央档案馆、陕西省档案馆内部资料,1992年版,第327页。。

由于人力车夫年龄集中在20~50岁,青年人居多,共青团陕西省委也加强了对西安青年人力车夫的领导,“开展工会青年运动,在西安首先建立兵工厂与印刷厂、洋车夫青工中的工会青年部,并“立即建立兵工厂、印刷厂、汽车洋车夫、电话、电报工人中的赤色工会,进行成立西安工联与工联青工部。”团省委同时决定,从1932年10月21日至1933年1月21日为陕西共青团的冲锋季,以加强对工人中的青年为主要目标,尤其是加强对洋车夫等行业青年个人的领导。由于团省委对人力车夫青年工人的集中冲锋,“洋车夫工会现在已扩大到四十多人”,“最近检查了两个冲锋队工作成绩,他们找到了……三个洋车夫工人,并建立了相当关系”*② 《陕西革命历史文件汇集(一九三二年(二)》,中央档案馆、陕西省档案馆内部资料,1992年版,第364、366、367页。。

人力车夫生活在社会最底层,经常受到别人的歧视、警察的殴打和车主的剥削。“警察是人力车夫的死对头,因警察在街上主要的事就是欺负和压迫人力车夫”[4]。虽然带有夸大的成分,但警察殴打苦力也是常有的事情,因为人力车晚上没有点灯,车夫要挨打,空车在街上跑也要挨打。不仅要挨打,车夫们因为空车在街上跑还要向警察交罚款,“一般起码三五元,拿不出罚款,就在拘留所做苦工”[4]。在警察殴打、霸道“老爷”们坐车不仅不给钱还要辱骂的时候,人力车夫因势单力薄无法反抗,只得逆来顺受、徒叹奈何。“那可怜的老车夫,一个铜板也没有讨到,拉着空车哭着说,‘哎!老了,老了!四五口人吃什么呢?’”[4]邓光文章中讲述的老车夫在讨要车钱未果时,并没有把苦难与压迫联系在一起,而是归因于自己老了、跑得不快了。

由于有共产党陕西省委和共青团陕西省委的深入工作,西安人力车夫的自发斗争已经开始汇合成为自觉的有组织领导的斗争形势,人力车夫的阶级意识逐渐觉醒。此时,在共产党的领导下,西安爆发了公路局汽车修理工人罢工、《文化日报社》工人罢工、省立医院护士罢工。受此影响下,人力车夫行业工人的阶级意识逐渐凸显,开始了集体与压迫力量做斗争,主动反抗。不仅“领导洋车夫以争取空车通过马路”,而且“组织洋车夫罢工示威”②。1942年4月15日,全市人力车夫因车主欲提高车租价格而全市罢工。“当日除极少数车辆正常营业外,其余皆未出厂。”经过省会警察局、国民党西京市党部、西安警备司令部和人力车夫工会协商,“决议不准车厂主人任意增加租价”后,西安人力车夫工会同意结束罢工。*《电复西京市人力车夫罢工及处理经过并制讨预防劳资纠纷办法情形敬请鉴核备查》,陕西省档案馆馆藏档案,90-4-190。

1936年12月12日,张学良、杨虎城发动“西安事变”。身处事变中心的西安人力车夫深受两位将军以民族大义为先、置个人安危于不顾精神的鼓舞,政治觉悟大大提高,尤其是对政治及时事格外关切。“他们生活虽然那样苦,工时那样长,但他们的爱国热忱绝不落于人后……特别是对于慰劳伤兵的工作,亦做得很好的,起了模范作用。”*《陕西革命历史文件汇集(一九三九年(二)》,中央档案馆、陕西省档案馆内部资料,1992年版,第169页。1936年12月下旬,西安人力车夫在革命公园举行“西安人力车夫救国会”成立大会。杨虎城夫人谢葆贞亲自出席了成立大会并发表讲话,充分肯定了人力车夫们的爱国行动,表示坚决支持他们的爱国行为,还向他们讲了“西安事变”的革命意义和张学良、杨虎城的主张,同时对他们提高自己社会地位的要求表示支持,主张不分贵贱,人人平等。“谢葆贞充满激情的讲话使到会的3 000人力车夫们情绪高涨,会后还高呼抗日救国、支持张、杨的口号上街游行。”[8]29

全面抗战爆发后,西安人力车夫对日本侵略同仇敌忾,积极参加抗日的潮流中。西安虽非战区,但常遭日军飞机轰炸,给西安军民造成了重大的损失。人力车夫虽不能上战场与日本侵略者直接作战,但也尽自己能力为抗战军民服务。“为减轻敌人空袭效力,避免市民无谓牺牲起见,特令各组长转饬各组员于空袭时间尽量义务拉运荣誉军人及孤儿妇孺。”为协助政府运送军粮,西安人力车夫几乎全部出动转运军粮。“本年九月十七、十八两日,因军粮紧急,特发动该会人力车夫三千辆协助政府将一万五千包军麦由市内各粟店转至车站装载东运以供军食。”*《督导西京市人力车夫职业工会三十一年七月至十二月份工作总报告》,陕西省档案馆馆藏档案,90-1-324。

四、结语

通过对民国中期西安人力车夫群体的考察,我们可以看到:抗战时期由于沦陷区难民、灾民的大量迁入,成为西安人力车夫的主要来源群体;他们拉着衣着光鲜的城里人穿梭在西安的大街小巷,每天十多个小时的辛苦奔跑所得,大多仅够一日餐费,在当时西安各职业工人中处于底层;用于租房、衣服上的消费微乎其微,甚至许多工人的工资所得无法解决最基本的生活问题;由于过度劳累而生病,更是无力医治,每个月都有数人因之死亡,生活处于相当悲惨的境地。

人口的垂直向下流动,无论对个人还是社会都会产生重要影响。如果一个时期内,向上流动的频率超过向下流动,说明社会在进步,反之,说明社会在倒退。每个人都希望向上流动而不希望向下流动。但一定时期内,政府无法为下层群众提供较多向上流动的机会,向下流动的人群会对社会和政府产生抱怨甚至抵触情绪,引起社会的动荡和不稳定,并进而对政府的统治基础会造成潜在的威胁。西安人力车夫工作强度大,但获得的回报并不能满足基本的生活需求,因而对政府失望。人力车夫作为一个人数众多的职业群体,在中国共产党的影响下,逐渐觉醒,其阶级意识日益鲜明,通过罢工与剥削者抗争,并在近代陕西风云际会的革命运动中走上进步的道路。

[1] 陆坚心.20世纪上海文史资料文库:第9册[M].上海:上海人民出版社,1999.

[2] 甘来. 掌故人力车沧桑史[N].申报,1946-08-23.

[3] 西安市地方志编撰委员会. 西安市志:第1卷(总类·大事记)[M].西安:西安出版社,1996.

[4] 邓光.西安的人力车夫[J].中国工人月刊,1940,创刊号:29-34.

[5] 李文海.民国时期社会调查丛编:城市劳工生活卷[M].福州:福建教育出版社,2005.

[6] 上海社科院历史研究所.五卅运动史料:第3卷[M].上海:上海人民出版社,2005.

[7] 川陕革命根据地历史文献资料集成:上册[M].成都:四川大学出版社,2012.

[8] 杨拯美,杨拯英.怀念母亲谢葆贞[M].北京:中国青年出版社,2002.

[责任编辑 朱伟东]

Study of Rickshaw Drivers in Northwest Interior Citiesin the middle of the Republic of China——A Case Study of Xi’an

ZHANG Yu-xin

(IdeologicalandPoliticalDepartmen,Xi’anMedicalUniversity,Xi’an710021,China)

In the 1930s and 40s, with the outbreak of the full-scale Anti-Japanese War, refugees and victims in the occupied areas flooded into Shaanxi and made their living as rickshaw drivers. They had played their unique role in the transportation of modern Xi’an and had a very difficult time at the bottom of the society. Influenced by the CCP, as part of the proletarian revolution of the time, rickshaw drivers actively participated in the modern Shaanxi revolution, with their class consciousness having gradually sprouted.

the middle of the Republic of China; northwest interior cities; Xi’an; rickshaw drivers; refugees; living conditions

2015-11-03

K261.3

A

1001-0300(2016)03-0098-09

张雨新,男,陕西咸阳人,西北大学历史学院博士研究生,西安医学院副教授,主要从事中国近现代社会史研究。