大学生对待欺负问题态度的相关因素研究

李 燕 飞

(天津理工大学中环信息学院 基础部,天津 300380)

大学生对待欺负问题态度的相关因素研究

李 燕 飞

(天津理工大学中环信息学院 基础部,天津 300380)

从天津5所高校挑选288名在校大学本科生为研究对象,使用自编问卷从大学生性别、专业和生源地3个角度测量大学生对欺负问题的态度。结果发现:大学生的性别、专业背景和生源地背景与欺负问题的态度有显著相关;大学生对待欺负问题的认知、情感和行为倾向存在显著差异,情感最为积极,认知次之,行为倾向最弱;大学生对待欺负问题态度中的认知成分和行为倾向成分对欺负行为的发生有显著影响。

大学生;欺负;认知;情感;行为倾向

网络出版时间:2016-10-09 17:07

目前,学者对欺负问题的研究比较全面,但主要集中在中小学存在的欺负现象,对大学的欺负现象少有涉及。根据发生的方式,欺负可划分为身体欺负、言语欺负和关系欺负[1]。身体欺负是指依靠身体优势通过实际动作如殴打和破坏等方式来实施的行为;言语欺负是指借助语言活动如辱骂、恐吓、奚落和起侮辱性的外号等方式来实施的行为;关系欺负是指运用人际关系如孤立、排斥、传播谣言和诋毁声誉等方式来实施的行为。身体欺负和言语欺负被称为直接欺负,关系欺负由于其隐蔽性被称为间接欺负。随着年龄和年级的增长,大学生之间形成固定的同伴团体,欺负行为更多地表现为关系欺负,受欺负严重的同学由于害怕被报复而更加倾向于不让外人知道, 这使该行为具有一定的普遍性和隐蔽性[2]。因此,关注大学生欺负现象,为大学生心理健康指导提供依据是非常必要的。

一、理论基础与测量方法

个体的态度包括认知、情感和行为倾向。目前,对欺负问题的研究通过使用自我报告法或问卷法进行数据测量,对欺负现象的研究较多。

(一)理论基础

欺负是强者蓄意伤害弱者的行为,双方力量的不均衡使得欺负行为具有明显的不道德性[3]。同时,欺负行为还具有故意性、重复性和行为双方力量的不对称性等特征[4]。在欺负行为中,欺负者、被欺负者以及旁观者的不同身份会导致对欺负行为产生不同的态度,态度成分中包含的认知、情感和行为倾向分别对欺负行为的发生有着不同的影响。剖析大学生对待欺负问题的态度将有利于揭示欺负行为的产生和发展机制。

已有研究表明,个体的态度会形成不同的心理表征,每种表征形成的态度能够与行为保持较高的一致性[5]。在面对欺负行为时,大学生所持的积极或消极的态度会直接影响他们的行为,进而影响他们面对欺负情境时的行为表现。在欺负问题态度研究上,Michael和Mark等人通过使用自我报告法发现:对欺负行为持最积极态度的学生实际上也是受欺负最多的学生[6]。欺负事件发生时,其中的各个角色对待欺负问题的态度与欺负行为的发展存在一定的关系,态度中的认知、情感和行为倾向存在一定的差异。

(二)测量方法

该研究旨在通过研究大学生对欺负问题的认知、情感和行为倾向,进一步揭示欺负问题的发生,探讨大学生对待欺负问题的态度变化。修订《大学生欺负问题态度量表》,并通过实验操纵的方式,对随机抽取的大学生被试进行测量,并使用SPSS16.0软件进行统计分析。

1.被试选取

采取随机抽样法,从天津市5所大学(南开大学、南开大学滨海学院、天津理工大学、天津理工大学中环信息学院和天津大学)抽取311名在校生进行问卷调查。回收有效问卷288份,回收率92.6%,其中男生131人,女生157人。

2.测量工具

使用修订的《大学生欺负问题态度量表》对大学生对欺负问题的态度进行打分,并通过3因素被试间的实验操纵测验不同情境下大学生对欺负问题的行为倾向。

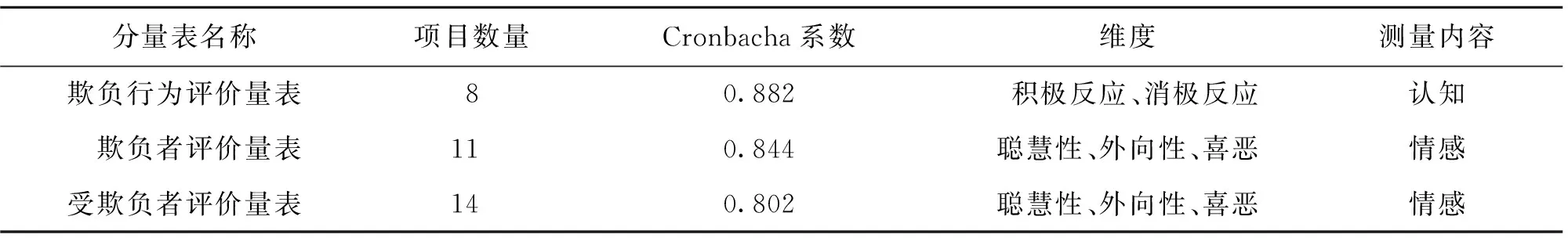

(1)量表测量

根据前期的调研以及访谈结果,在进行项目分析的基础上进行重复施测,最终修订完成《大学生欺负问题态度量表》,采用5点计分来分析大学生对欺负行为所持的态度。该量表包括欺负行为评价量表、被欺负者评价量表和欺负者评价量表3个分量表,3个分量表重测信度检验良好。因素分析采用主成分分析法,经过方差最大正交旋转后,KMO统计量为0.827,Bartlett球形检验显著(P<0.01),适于作因素分析,详见表1。

表1 重测信度检验及分量表维度

(2)实验操纵

采用3因素被试间设计,分别为被试身份(当事者/非当事者),欺负类型(关系欺负/言语欺负),受欺负者性别(男生/女生)。在进行量表测量前,给被试文字案例,要求被试熟读案例后,进行态度测量。案例如下:

1)言语欺负-男(女):M是某高校的一名男(女)生,在读期间遭到同学B的侮辱和嘲弄。有次在班级里聊到去哪吃饭,M表达喜欢吃火锅,B便嘲弄道:你还吃得起火锅,一边呆着去吧!这样的嘲弄和侮辱经常发生,使得M非常郁闷。

2)关系欺负-男(女):M是某高校的一名男(女)生,同宿舍的几个同学“J、Q、K、A”一起上自习、逛街、玩游戏和吃饭,把M排斥在外,还经常把M锁在宿舍门外,M认识到自己是被“孤立”了。今天那几个同学去办生日party了,又不让M参与,M感到非常委屈。

针对上面案例进行行为倾向测量,对非当事者的测量题目为“上述事件发生时,如果你在旁边,你怎么办”,对当事者的测量题目为“假如你是M,你怎么办”。

二、测量结果与差异检验

将测量与实验的数据进行分析,对欺负问题态度的相关因素进行t检验。将对待欺负问题的认知、情感和行为倾向进行方差分析,并验证3者间的一致性。

(一)大学生对欺负问题态度的相关因素t检验

分别从性别、专业类别和生源背景3个因素,对欺负行为、欺负者和被欺负者3方面进行t检验。具体结果见表2。在对待欺负行为的态度上,经过因素分析得到积极反应和消极反应两个维度,但在t检验中3个相关因素均没有显著差异。在对欺负者的态度上,经过因素分析得到聪慧性、外向性和喜恶3个因素;在外向性维度上,理工农医类得分显著大于文史财经类(P<0.05),城镇学生得分显著大于农村学生(P<0.01),性别因素无显著差异。因此认为,专业类别为理工科的学生和生源背景为城镇的学生对欺负者的印象更多为外向、好交际并具有侵略性。在对待被欺负者的态度上,经过因素分析同样得到聪慧性、外向性和喜恶3个因素;在外向性维度上,文史财经类学生得分显著大于理工农医类学生(P<0.05),在聪慧性维度上,农村学生得分显著大于城镇学生(P<0.01),性别因素无显著差异。因此认为,专业类别为文史财经类和生源背景为农村的学生对待被欺负者的态度更加积极,认为被欺负者更加聪明活泼。

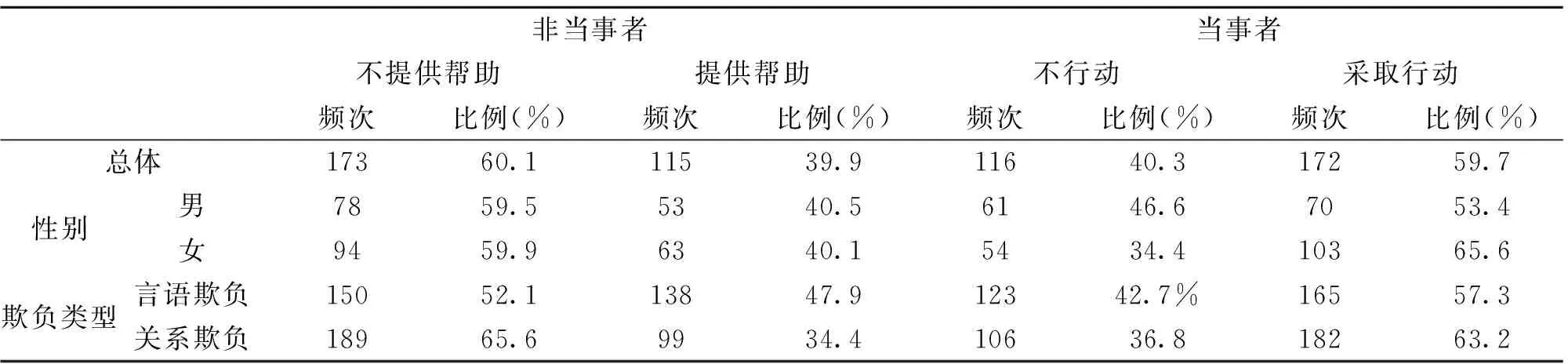

在对行为倾向的检验中,“上述事件发生时,如果你在旁边,你怎么办”测量被试作为非当事者时的行为倾向,答案为“不提供帮助”和“提供帮助”两类;“假如你是M你怎么办?”测量被试作为当事者时的行为倾向,答案为“不行动”和“采取行动”两类,结果见表3。

注:*P<0.05,**P<0.01。

表3 行为倾向频次分析表

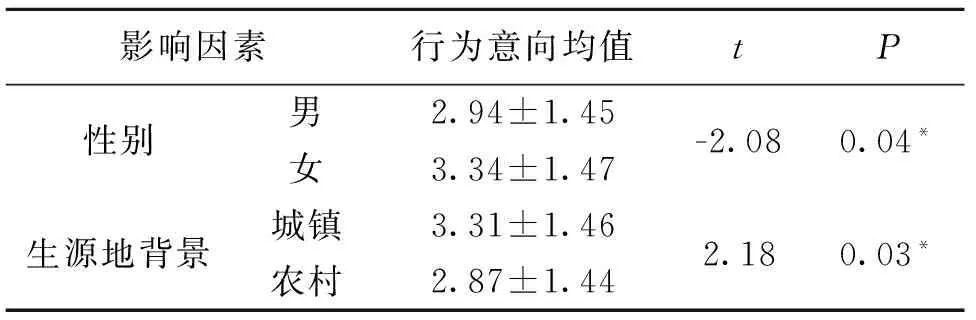

从频次统计可以看出,大学生作为非当事者时不提供帮助占比较高,而当身份转变为当事者的时候,更多的大学生选择了采取行动。再次对性别、专业背景和生源地背景进行比较分析,通过t检验发现,作为非当事者时,行为倾向的测量结果没有显著差异,而当作为被欺负者时,性别和生源背景对行为倾向的测量形成了显著差异,见表4。

表4 大学生对欺负问题的行为倾向差异检验表

注:*P<0.05。

据此可知,大学生成为被欺负者的角色时,会产生积极的对抗欺负的行为倾向,女生有效的正面的积极行为倾向要高于男生,城镇学生有效的正面的积极行为倾向要高于农村学生。由此可见,当大学生作为被欺负者时,更多的大学生选择采取行动去消除或抵抗欺负行为,表现出积极应对的一面;但当他们作为旁观者时,反而更多采取了“事不关己”的策略,即使提供帮助,也仅停留在“指出错误”和“向老师报告”层面。

(二)大学生对待欺负问题的认知、情感和行为倾向之间的差异

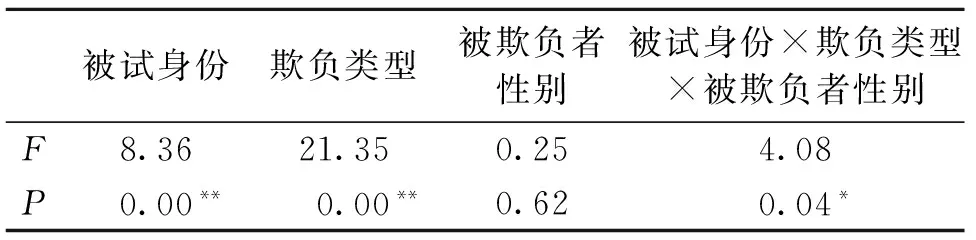

按照量表结构,欺负行为评价量表测量对待欺负问题的认知,被欺负者评价量表和欺负者评价量表测量对待欺负问题的情感,测量行为倾向的两个题目保持不变。以大学生在此3项上的平均得分作为被试内变量,以欺负行为发生中的被试身份(当事者/非当事者)、欺负类型(关系欺负/言语欺负)和被欺负者性别(男生/女生)3个项目为被试间变量,进行重复测量方差分析,结果见表5。

表5 大学生对待欺负问题的认知、情感和

注:*P<0.05,**P<0.01。

大学生在欺负行为中的身份(当事者/非当事者)以及欺负类型(关系欺负/言语欺负)对欺负态度的认知、情感和行为倾向造成了显著影响,大学生在欺负行为中的身份、欺负类型和被欺负者性别3者的交互作用对欺负态度造成了显著影响。在欺负态度的具体得分上,认知平均值为4.01,情感平均值为4.11,行为倾向平均值为3.17。由此得出,在对待欺负问题的态度上,大学生情感上支持被欺负者,但缺少实际的行动。大学生在面对欺负行为时,作为当事者态度会更积极;作为旁观者,则更多表现的是同情,而不是提供实际帮助。

(三)态度对欺负行为的预测

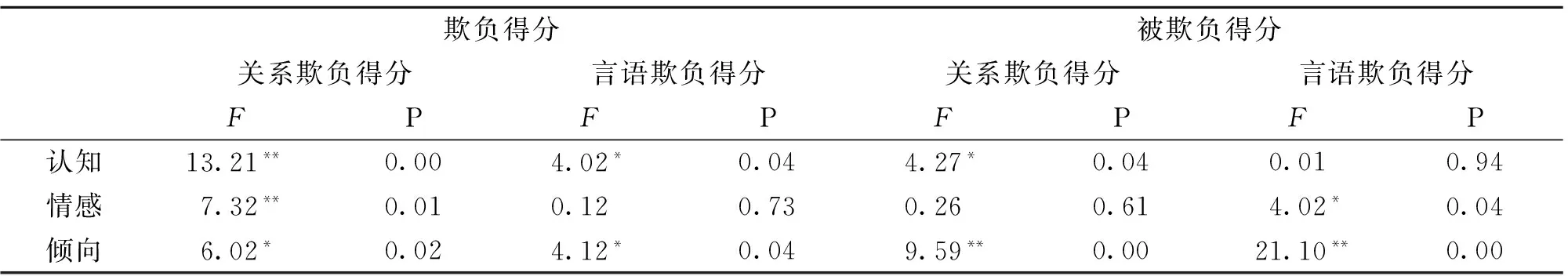

将对欺负问题的认知、情感和行为倾向进行简化,认知简化为“对/不对”,情感简化为“喜欢/厌恶”,行为倾向简化为“行动/不行动”,以大学生在关系欺负和言语欺负中的得分为因变量,进行方差分析,见表6。

表6 大学生对欺负问题的态度与欺负行为和被欺负行为的一致性方差分析

注:*P<0.05,**P<0.01。

在关系欺负上,认知、情感和行为倾向均对其造成了显著影响,对欺负行为的认同默许、对被欺负者的厌恶情感以及面对欺负行为时不作为的旁观倾向更容易导致关系欺负行为的产生和重复;认知和行为倾向对被欺负行为造成了显著影响,对欺负行为的不认可和面对欺负行为时的不作为更容易导致遭受关系欺负。

在言语欺负上,认知和行为倾向有显著影响:对欺负行为的认同默许以及面对欺负行为时不作为不吭声更容易导致言语欺负行为的产生;情感和行为倾向对被言语欺负有显著影响,同情被欺负者以及面对欺负时不作为更容易遭受言语欺负。

三、影响欺负问题的相关因素探讨

该研究通过量表测量了大学生对待欺负问题的态度,分别从性别、专业背景和生源地背景3个因素对比大学生在欺负问题上的态度差异,辨别了大学生对待欺负问题的认知、情感和行为倾向的强弱关系,分析了大学生在欺负问题态度中的认知、情感和行为倾向的联系及其对欺负行为产生的影响。

(一)大学生的性别、专业背景与生源地背景对欺负问题的态度有显著影响

在对待欺负者态度上,专业背景和生源背景在外向性维度上有显著差异,理工科专业的大学生更易产生欺负者是外向的和富有侵略性的印象,城镇生源的大学生对欺负者的外向性认可度更高一些。城镇和农村的教育环境不同,在城镇更加强调个性的突出和能力的发挥。因此,城镇学生更容易认为欺负者是个性的张扬和某方面能力的体现;理工科专业和文史类专业的思维不同,理工科专业更强调理性和科学。因此,理工科学生更容易认为欺负者是利用欺负的手段来获得个人利益。在对待被欺负者的态度上也印证了这种观点:文史类专业的学生更认可被欺负者的外向性,农村生源背景的学生更认可被欺负者的聪慧性。这与文史类学生的文学修养有一定的关系,他们更倾向于同情被欺负者;农村生源的学生对被欺负者的态度与其个人经历有关,并由此产生了一定的共情。在行为倾向成分的研究中发现,当作为被欺负者身份时,更多的大学生选择了付出行动去反抗或解决欺负问题。在对抗欺负行为上,女生的有效的正面的积极行为倾向要高于男生,城镇学生有效的正面的积极行为倾向要高于农村学生。

(二)大学生对待欺负问题的认知、情感和行为倾向存在显著差异

对待欺负问题的态度包括认知、情感和行为倾向3个成分,大学生在情感上表现最积极,但行为倾向较弱。

作为旁观者,在面对欺负行为时,39.9%的学生选择提供帮助的行为仅停留在“报告老师”和“指出错误”层面。当作为被欺负者身份时,大学生表现出更积极的态度,情感上最为强烈,态度更加积极。

大学生对待欺负问题的态度得分为情感>认知>行为倾向,3者并不同步,这可能与害怕报复有关,也就是说积极的情感和正确的认知不一定会产生相应的行为倾向。

(三)态度中的认知成分和行为倾向成分对欺负行为的发生有显著影响

通过对言语欺负和关系欺负两种欺负类型的态度方差检验,发现在关系欺负上,认知、情感和行为倾向均对关系欺负造成了显著影响。在言语欺负上,认知和行为倾向对言语欺负有显著影响,这说明测量大学生对待欺负问题的态度在一定程度上能够预测欺负行为的产生,面对欺负行为的忍受和对欺负行为的默认更易导致欺负行为的产生。在关系欺负中,对被欺负者的厌恶会导致欺负行为的产生;在言语欺负中,对被欺负者的同情会使其更易遭受到欺负行为。

当大学生作为欺负行为当事人时,对待欺负的态度更加积极,但态度的3个成分——认知、情感和行为倾向并不同步,积极的情感和正确的认知不一定会导致相应的行为倾向,态度中的认知成分和行为倾向成分与欺负行为的发生有一定的一致性。今后需要进一步挖掘不同的心理特征对欺负态度及欺负行为产生的影响,从而建立欺负行为产生的模型。

[1] 张文新,纪林芹.关注学校中的欺负问题[J].教育科学研究,2005,(1):20-25.

[2] 姜英杰,李广,邵涵玉.欺负行为测量:问题及解决[J].心理科学,2007,30(3):654-656.

[3] 陈光辉.中小学生欺负/受欺负的本土化内涵及其基本特点及其与同伴背景的关系[D].济南:山东师范大学,2010.

[4] Smith P K.The silent nightmare:bullying and victimization in school peer groups[J].The Psychologist,1991,(4):243-248.

[5] Glasman L R,Albarracin D.Forming attitudes that predict future behavior:A meta-analysis of the attitude-behavior relation[J].Psychological Bulletin,2006,8(5):778-822.

[6] Michael J B,Mark T,Flemington I.Associations between secondary school pupils’ definitions of bullying,attitudes towards bullying,and tendencies to engage in bullying:Age and sex differences[J].Educational Studies,2002,28(4):353-370.

(责任编辑 白 晨)

A Study on the Correlative Factors of University Students’ Attitude towards Bullying

LI Yan-fei

(Zhonghuan Information College,Tianjin University of Technology,Tianjin 300380,China)

The research takes 288 undergraduate students chosen from five universities in Tianjin as the research subjects.A self-designed questionnaire is applied to find out university students’ attitude towards bullying from the aspects of gender,major and home place.The research has reached the following three findings:there is a significant correlation between university students’ gender,major and home place and their attitude towards bullying;there is a significant difference in the cognition,emotion and behavioral tendency of university students towards bullying,emotion being the most active,cognition the next,and behavioral tendency the weakest;the occurrence of bullying is greatly influenced by the cognition and behavioral tendency of university students.

university student;bullying;cognition;emotion;behavioral tendency

2016-03-29

李燕飞(1985-),男,天津人,天津理工大学中环信息学院基础部讲师,应用心理学硕士,主要研究方向为大学生心理健康。

G 444

A

2095-462X(2016)05-0085-05

http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1415.C.20161009.1707.026.html