大数据背景下高校德育的反思与优化

张晓光,赵 巍

(1.河北北方学院 图书馆,河北 张家口 075000;2.河北北方学院 法政学院,河北 张家口 075000)

大数据背景下高校德育的反思与优化

张晓光1,赵 巍2

(1.河北北方学院 图书馆,河北 张家口 075000;2.河北北方学院 法政学院,河北 张家口 075000)

信息技术飞速发展,大数据影响人类社会生活的各个方面,也深刻改变了人的道德认知和德育观念。同时,高校德育教育的思维模式和工作方式也面临新的挑战。大数据背景下,高校应辩证审视德育现状,积极转变对大数据的主体认知,有机结合大数据技术理念和传统德育文化;以数据功能丰富德育手段,以信息伦理完善德育内容,切实提高德育教育的实效性。

大数据;高校德育;反思与优化

网络出版时间:2016-10-09 16:54

2016年8月3日,中国信息中心发布第三十八次《中国互联网络发展状况统计报告》[1],数据显示截至2016年6月,中国网民规模达7.10亿,互联网普及率达51.7%,手机网民规模达6.56亿。大数据的飞速发展使得人类社会由数字时代[2]5进入数据时代,它不仅改变了人类的行为、创造及生存方式,也使高校德育环境发生了深刻改变。分析大数据背景下高校德育教育现状,更新思维意识,紧抓时代契机,合理利用大数据资源,结合传统德育文化,对提升高校德育教育的实效性有重要意义。

一、大数据背景下高校德育现状

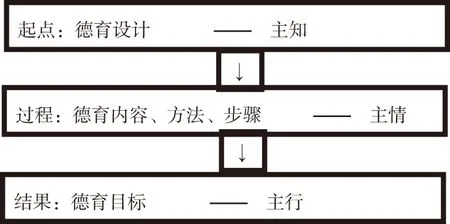

现阶段大数据主要应用推广于在线教育行业,题库类、数字阅读类与音频类等寓教于乐的教育产品在市场上占有优势[1],而在高校德育教育中的运用还需要较长的培育期。高校德育工作者长期受传统德育内容和教学方法影响,对新技术和新思维缺乏科学完整的认知。如图1所示,在开展德育工作前,按照德育工作模式预先以主知型为教育对象主体,德育工作者常设定说教和灌输为主的教育方式,以集体授课的形式进行教学,德育教育场所也多局限在课堂。

(一)以德育理论为主的教育模式

高校德育工作以思想政治理论课教师为主体,

图1 德育工作流程与模式

教师通过思想政治理论公共课向学生讲授理论知识,辅以一定课时数的实践课。在理论教学环节,多数教师按照课程大纲以相对统一的教学内容向学生述情讲理。而高校学生面对传统陈旧的德育理论,容易形成反感和厌恶情绪,进而导致高校德育效率不尽如人意的现状。

(二)以灌输说教为主的教育手段

高校思想政治理论课和实践教学常采用集体教学模式,主要因为教育对象众多,而相关教师匮乏。在实际德育教育中,教师需采用简单易行且普及面广的灌输说教手段。虽个别教师善于情感叙事,以故事贯彻道理,以经典展现智慧,以智慧安顿人心,得到学生的认可和追随。但这种灌输说教手段难以保证所有学生都能提高道德修养的积极性和自主性。高校学生多处于18~25岁年龄段,家庭德育以父母权威性教育为主导。教师的德育手段难以使学生深入理解道德规范,自觉形成道德品质,导致其缺乏参与德育过程的内在需要和动力。

(三)以公共领域为主的教育内容

高校检验和鉴别学生掌握德育内容水平的方法是考试或品行评定,这很难真正判定学生在无人监管时私域的德品。学生为通过考试获得学分,强化记忆德育知识;为得到辅导员的品行评定,当教师在场时则表现良好。在社会生活的公共领域,存在监督调节力量较强的社会舆论手段,但在道德生活私域中,主要依靠个人德行进行调节。在理论为体、灌输与说教为两翼的德育教育模式中,高校学生如果不能将德育知识内化为良心来指导个人言行,那么,面对大数据多维度的信息环境,他们更会沉沦与迷失。

二、大数据时代高校德育面对的挑战

大数据不仅是技术手段和资源,同时也是格物致知的方法。在当前大数据时代,高校德育教育主体特征因多维度的信息发生巨大变化,但德育工作者对此的把握和认识却停留在个体粗浅的感性阶段。国内大多高校德育工作者的专业结构、教学模式以及高校现行的德育教育体制影响了其对大数据的专业认知,而从事信息专业的研究者又很难将信息理论与德育工作相结合。因此,高校德育面临大数据时代的严峻挑战。

(一)数据聚变冲击

大数据拥有更全面的个人信息和数据资料,将是未来了解和分析人类道德动态的基本信息资源。这种海量信息的聚变,势必对人的生活习惯、思想态度和行为方式造成质变的冲击。大数据不仅是一种资源,也是一种思维方式,是在伦理视阈与道德准则下基于整体统筹的系统思维;是基于事物现象和本质内在联系的逻辑思维;也是基于数据支撑的科学的数据思维。对高校德育而言,教育主客体共同发生改变,如果忽视对大数据信息的关注和对这种思维方式的变革,就无法掌握德育主客体的动态化发展特点,进而在社交网络、博客及微信等自媒体强大的动态数据流中迷失[3]127。

(二)载体数据变革

大数据时代,高校德育主客体之间交流模式和载体都需要创新。在学生抵触灌输说教且无法形成信任感的情况下,较面对面的方式而言,线上网络化的隐与匿是有益的探索。高校德育工作者和学生可以通过信息化方式进行教育沟通,德育教育过程的目标、策略和方法也因此受到影响。高校德育工作者可以根据个性化教育的目标,运用文本、音频、视频、图片及文字等多种数据载体,结合现实与虚拟,通过学生易于接受的视觉化与动漫化方式吸引其增加交流,客观透彻地了解教育对象,从而建立双向的沟通模式,形成科学有效的德育教育手段。

(三)信息构成复杂

由于数据的海量聚变,数据类型日益多元化,各种信息数据良莠不齐,真实性和有效性存在不同程度的差别。在关注、辨识与采集数据信息时,慎独与良心必须结合信息监管与法律底线,既发挥人的主观能动性,又不触犯社会公德和个人私德。信息社会伦理规范和科学的管理方法是大数据环境下优化道德教育机制的必然,基于大数据的教育技术平台值得探索,但较传统道德教育机制也更为复杂。高校德育工作者要从这些纷繁复杂的背景数据中找到与德育相关的信息,将是一项复杂而繁重的工程,特别在目前的技术条件下,这种工作尚需解决诸多技术难关。

三、大数据背景下高校德育机制的优化途径

大数据为高校德育变革带来了新的机遇和挑战。作为认知世界的一种方法,高校德育在价值体系和社会热点、难点以及前沿性问题上不能拘泥于固有的认识论和方法论,需要运用大数据思维方式和技术手段积极变革,结合传统德育文化进行创新和发展。因此,高校德育机制的优化应推行以下3个措施。

(一)以大数据思维加强德育理念

大数据背景下的高校德育,首先要求人的观念现代化。大数据思维滞后使得德育工作者无法研判大数据给高校德育带来的变革以及相关数据的获取和使用。高校德育工作者应积极主动学习,改变对大数据只是一种单纯技术手段的片面认知;深挖传统德育文化内涵,结合大数据思维,加强德育理念,在践行中进行有效的自我成长和教育引导,使之潜移默化地传达给德育对象。另外,除通过对高校德育工作者培训和教育提高认知外,还可以积极探索德育工作者构成的多元化。在现有的政治理论课专职教师与团学干部基础上,吸纳具有专业素养的研究人员加入德育工作队伍,也是以大数据思维加强德育实效性的重要手段。推进高校德育实践项目化,由这些兼职教师指导,从而促进个人专业知识与大数据背景下高校德育要求的融合。

(二)以数据功能丰富德育手段

大数据并不是简单地把高校德育网络化,把思想政治理论课视频化与活动化,而是运用大数据思维方式和技术手段加强高校德育教育理念,在创新结合中激发人的潜能,发展自我学习、自我批判、自我反省以及自我超越的能力。大数据关注的不是某个ID后有兴趣偏好的“蒙面人”,而是在人的全面发展的终极关怀层面上,为人的需求服务,这恰与高校德育教育的动机契合。翻转课堂和慕课课件的学习记录可以让德育工作者了解学生学习兴趣;图书馆流通数据汇总反映了不同专业学生的阅读倾向;网络浏览数据如微博、微信与BBS等社交平台,能够体现学生的喜好并反映学生的价值取向。高校德育应通过具有数据功能的各类平台了解学生道德水准,并以科学的方式对数据量化的信息进行分析,再结合因材施教与因人而育的德育原则作出正确有效的教育行为。利用视频与动漫技术将高校德育形而上的理论视觉化;将经典文献、科学理论、时事报道及观点述评整合;将政治、道德和心理教育等多元化教育方式有机结合,进而通过先进的教育手段与优良的教育理念实现高校德育教育的目标。

(三)以信息伦理完善德育内容

大数据对社会的全景敞视引发一系列伦理问题,在高校德育领域中也不可避免,如获取信息的正当途径和个人信息的隐私权等问题。从信息伦理角度看,“技术不是价值中性的,会产生伦理效应。然而,它究竟产生善还是恶,却取决于人对于这种伦理后果的自觉,取决于人的意志”[4]113。大数据作为一种技术工具被应用于高校德育工作中,必须关注其使用的正当性,如何地、何时、何人以及如何使用等问题。这关乎大数据存在的意义以及高校德育教育机制实施是否合乎基本的伦理规范。创建高校德育教学平台对于社会性信息伦理缺失是一种有益的探索和补充,教师和学生在共同的德育课程参与中生成原始的数据信息,并及时形成后台数据的结果反馈,从而实现课程教学、信息发布以及数据反馈等活动的统一。以信息伦理规范对德育教学平台的宏观指导构建和微观使用管控,既可作为一种德育内容和网络伦理实践对象应用,又能在传统德育内容中加强对数据使用规范和道德责任的担当,从而发挥大数据对高校德育的正面影响。

新时代背景下,应对高校德育教育进行反思和优化,加强德育教育理念,丰富德育教育内容,完善德育教育手段,确实提高高校德育教育工作的实效性,提升高校学生群体的德育素质。

[1] CNNIC发布第三十八次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].http://it.people.com.cn/GB/119390/118340/406323/2016-08-03/2016-09-20.

[2] 尼葛洛庞帝.数字化生存[M].胡泳,译.海口:海南出版社,1996.

[3] 舍恩伯格·维克托·迈尔,库克耶·肯尼思.大数据时代[M].杭州:浙江人民出版社,2013.

[4] 周昌忠.普罗米修斯还是浮士德——科技社会伦理学[M].武汉:湖北教育出版社,1999.

(责任编辑 张盛男)

A Reflection on Moral Education in Universities and its Optimization in the Background of Big Data

ZHANG Xiao-guang1,ZHAO Wei2

(1.Library of Hebei North University,Zhangjiakou,Hebei 075000,China;2.School of Law and Politics,Hebei North University,Zhangjiakou,Hebei 075000,China)

With the rapid development of information technology,big data influences the social life in all aspects and changes people’s moral cognition and their conception of moral education.Besides,the moral education in universities is faced with great new challenges.Universities are expected to dialectically examine the current situation of their moral education and actively change their understanding of big data,organically combine with the technical concept of big data and the traditional culture of moral education,enrich the approaches of moral education through the functions of data and perfect the content of moral education through information ethics to improve the effectiveness of moral education.

big data;moral education in universities;reflection;optimization

2016-09-26

张家口市社科联课题(S2015023);河北北方学院教育教学改革项目(JG201510)

张晓光(1981-),男,河北怀安人,河北北方学院图书馆馆员,哲学硕士,主要研究方向为数据研究。

G 416

A

2095-462X(2016)05-0103-03

http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1415.C.20161009.1654.014.html