“以问促思”策略在初中科学课堂中的实践与思考

周妍媚

高效的课堂离不开教师的引导与启发,而“问题教学法”则是老师们最常用的方法,也是实践证明有效的方法.美国教学法专家斯特林·G·卡尔汉认为:“提问是教师促进学生思维,评价教学效果以及推动学生实现预期目标的基本手段.”其实,“问题教学法”无论是在传统课堂还是新课堂中老师们都在用,但效果不同,区别就在于“问”的出发点不同.传统课堂的提问强调教师问、学生答、教师评;而新课堂的提问重在激发学生思维,提高学生参与的积极性,凸显思维的主体性和广阔性.本文就有效提问和提问方式具体谈谈初中科学课堂教学中“以问促思”的教学策略。

案例1:《物质的构成》教学片断

师:这是什么?(举起装有水的杯子)

生:水(响亮而整齐的回答)

师:这又是什么?(用镊子夹起一块方糖)

生:方糖(一样响亮而整齐的回答)

师:老师把它碾碎(碾细),你还能看到它吗?能看清它的颗粒吗?有什么办法能看清糖的颗粒?(一连串的发问)

生:能 ;不能;用放大镜.(依然响亮而整齐的回答)

师:老师把糖颗粒加到水里,搅拌,还能看到蔗糖吗? 生:不能

师:蔗糖真的消失了吗?

生:没有

师:如何证明?

生:用显微镜或喝一口品尝(学生尝糖水,同时进行实验安全教育)

师:那么为什么蔗糖看不见了呢?

生: 蔗糖变得很小所以看不到了.

总结:蔗糖溶于水后,以极小的微粒存在,这种微粒称为分子.

这位老师在课堂一开始就提了很多问题,学生也积极地作出了反应.但这样的提问效果好不好呢?笔者认为是不好的.提问的最大任务是让学生的思维动起来,而这位老师的提问有不少是在“为问而问”,使问题浮于表面,学生无暇思考,看起来课堂上一个问题接着一个问题,但其实学生的思维没有参与其中,只是匆忙地应付老师的提问.这样的课堂中学生的主体性并没有真正得到体现,这样的提问是低效的.

1 有效提问,激发思维之源

1.1 有效提问的涵义

有效提问是引发学生的心理活动,促进思维能力发展的一种方法和手段,是成功教学的基础;有效提问是课堂教学过程中教师与学生之间的相互交流与互动、传递、反馈的桥梁和导航,它将教师的意图传达给学生,又将学生的信息反馈给教师;有效提问即为理解而提问,让思维涌动.然而,在平时的教学中,老师为了迎合理念,将提问流于形式,“为问而问”,常常进行一些低效甚至是无效的提问.因此,课堂教学中怎样进行有效提问是广大教师关心的问题.

1.2 课堂教学有效提问的策略

1.2.1 问题生活化策略

新课程倡导课程的内容要贴近学生的生活,所谓问题生活化就是将问题置于现实的情景之中,从而激发学生作为生活的主体参与活动的强烈愿望,将教学的目标、要求转化为学生的内在需求,让他们在生活中学习,在学习中更好地生活,从而获得鲜活的知识,并使情操得到真正的陶冶.譬如,在学习浓硫酸的性质时,我们常常会遇到这样的问题:(1)浓硫酸具有什么性质?(2)如果在白纸上滴少量的浓硫酸会看到什么现象?这些问题的出现只是对知识单纯的背诵和记忆.若改变以上的提问:在圣诞晚会上,小科给大家展示了一张白纸,然后把白纸用电吹风吹,不一会儿,白纸上就出现了一只小黑猫,大家惊奇不已.你知道这是怎么回事吗?请用学过的科学知识解释:(1)小科事先用 物质在白纸上画了一只猫;(2)使白纸出现黑猫的物质是 ,说明该物质具有 性质.很显然,后一种提问比前一种提问有效,它将问题置于真实的生活魔术表演的情景中,让学生觉得科学就在身边,体会科学知识在生活中的应用价值,也激发了学生学习科学的兴趣,提高课堂教学效果.

1.2.2 问题启发性策略

启发性是指在教学中教师要调动他们的学习主动性,引导他们独立思考,积极探索,自觉地掌握科学知识和提高分析问题和解决问题的能力.教学艺术有时就是课堂提问的艺术,问题的启发性能有效引导学生思维活动.教师在课堂之前做好问题的预设,包括问题的难度、问题的梯度及问题的呈现秩序等等,创造合适的情境激发学生的学习智慧.用通俗易懂、生动有趣的语言降低问题的难度,能让精彩在巧妙的课堂提问中绽放.譬如,对照浙教版八年级(上)的科学的新旧版教材,我们会发现在第一章的第二节《水的组成》中有这样的差别:第二版教材中提问:如果在水中通直流电,水能变成其他物质吗?这时会有什么现象产生?而在第三版中则改为:如果在水中通直流电,这时会有什么现象产生呢?水会变成其他物质吗?看似一个微小的变动,却有它的独到之处.教材的编者注意到设置问题的顺序,先观察实验,通过对现象的观察、分析,然后得出结论,这符合学生的认知规律,同时也渗透了科学探究的方法.在平时的教学中,教师应对设置的每个问题进行斟酌,让问题启发学生开展有效的思考,使问题不流于形式.

1.2.3 以“问”引“问”策略

教学的真正目的就是让人不断地提出问题、思索问题,以“问”引“问”的策略就是要发挥有效提问的这种功效.课堂中的“问”,包括学生的“问”和教师的“问”, 教师“设疑而问” ,学生“疑而能问”.在教学实践中,教师往往注重“设疑而问”,却忽视了学生的“疑而能问”.这就导致了大多数学生解题能力强,提问能力差,缺乏问题意识,缺少创新精神.因此,如何在教师的问中达到“以问引问”,激发学生的探究欲望,培养学生的提问能力,达到有效的课堂提问,显得尤为重要.譬如,在上学期的学校教学调研中,笔者有幸和几位专家一起聆听了本校老师的一节关于《大气压强》的公开教学.课堂中这位老师采用了“瓶吞鸡蛋”这一趣味实验引出课题,然后通过实验感知体验大气压的存在,讨论大气压在生活中的应用,介绍大气压值,并拓展了大气压的测量方法.整个课堂流程清晰、结构严谨,教学效果也极佳.但在专家点评环节,有专家提出了这样的建议:在引出课题之后,何不追加一个问题——关于大气压,你想知道些什么?(预计学生会问:什么是大气压?大气压有多大?大气压有什么用?……).笔者非常赞同这位专家的观点.古人云:“非学无以致疑,非问无以广识.”学习最本质的特征是质疑能力强,为此,在揭示课题以后,一句“关于大气压,你想知道些什么?”促使学生打开思维的闸门:“什么是大气压?大气压有多大?大气压有什么用?”等一系列问题出自学生之口,然而这些问题正是本节课的教学目标,这样变教师直接呈现探究问题为学生质疑生成,不仅培养了学生质疑能力,而且提高了学生探究问题的欲望和积极性.

2 巧妙设问,拨动思维之弦

如果说有效提问是激发思维之源,那么巧妙设问便是拨动思维之弦.不同的提问具有不同的功能,设问能调动学生思维的积极性,追问能激发学生思维的广阔性,反问能培养学生思维的批判性,教师要熟悉几种提问的方法与技巧,分清不同问法之间的异同,才能够熟练驾驭这些方法.

2.1 设问——调动思维的积极性

设问是提问的基础.设问是指教师备课过程中根据教材内容与学生实际情况设计出来的问题.这些问题可以放在导学单上,让学生提前思考;也可以放在课堂中由老师适时提出来.设问的内容一方面要抓住教学的重难点,问在刀刃上,以便解决主要问题;另一方面要结合学生的生活经验与认知能力,让学生既能够回答,又需要思考,成为“能跳一跳摘到的桃子”.譬如,在《植物的新陈代谢》的复习教学中,教师设置的问题是“植物体中能同时完成光合作用、呼吸作用和蒸腾作用的器官是什么?叶的哪些结构特点分别是与这三大作用相适应的?进入叶片的水分有哪些去向?下列验证'进入叶片的水分可用于蒸腾作用'的方案是否可行?”一个“能完成三大作用的器官是什么?”等设问将厚厚的几十页书浓缩成小小的一片叶,然后又通过后面一系列的设问,由小小的一片叶构建出一个错综复杂的知识体系.可见,这一系列的设问,老师是有备而来,都经过深思熟虑的思考,也充分调动了学生思维参与的积极性.

2.2 追问——激发思维的广阔性

建构主义认为学生的学习过程就是利用自己原有认知中的相关经验去同化和顺应新知,从而在新旧知识之间建立起联系,并赋予新知识某种意义.由于学生思维方式等方面的差异,时常会出现一些难以理解的困惑,而这些困惑就是学生需要深入探究和解决的问题,老师要随时根据学生的需要进行进一步引导提问,这就是追问.追问是思维的激发,追问关注的是学生的思维过程,适时恰当的追问是学生探究性学习的动力,也是培养学生思维广阔性的有效策略之一.

案例2:《空气与氧气》教学片断

师:用什么方法可以证明空气中含有二氧化碳?

生:用澄清石灰水检验.

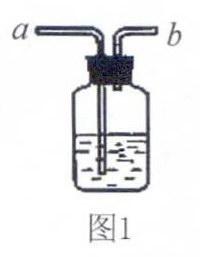

师:怎么让空气进入锥形瓶?(出示了如图1所示的装置)

生:在b端减压.

师:在a端减压行不行?如果从a端抽气会出现什么现象?

在课堂对话的过程中,教师的设问能充分调动学生思维的积极性,激发学生积极探究问题的热情.不过,在学生回答问题时,由于思考往往停在某个点上,使思维停留在粗浅的层面,缺乏宽度和深度.教师适时把握课堂有效追问的时机,机智地通过追问将问题引向纵深,将学生的思维引向深远,有效地拓展了学生思维的广度和深度.追问是一种教学艺术,它展示教师的素养和教学智慧;追问教师不仅需要有设计问题的能力,也要有临场发挥的智慧.

2.3 反问——培养思维的批判性

学生在学习的过程中,有时难以看清事物的本质,从而使认知出现偏差,这其实是学生思维的真实暴露,反映出学生建构知识的过程中认知发生了错误.当学生思维发生偏差时,教师要适时进行反问,通过反问引导学生找出错误思维的根源.譬如,在上《地壳变动的证明》一课时,笔者设置的问题是“根据你的生活经验及对教材的预习,说说哪些证据可以证明地壳的变动?”有过预习的同学基本上都会提到意大利那不勒斯海岸的三根大理石柱的升降,而且学生对这一证据可以说是确信无疑.此时,老师反问“大理石柱的升降一定能说明地壳变动吗?”在教师的反问中,学生意识到自己思维的局限性,并及时调整思维的角度.

反问是互动的灵魂.“反问”包括老师的反问和学生的反问.在课堂教学中,我们习惯了让老师来提问,忽视了学生的提问.其实要充分发挥学生的主体性,不仅要让学生能够解决老师设计好的问题,更要能学会发现问题,提出问题.对学生提出的问题,老师既要关注,又不能有问必答,有时需要因势利导,对学生进行“反问”,用讨论的方式让学生自己去动脑筋解决问题.我们在教学实践中,经常遇到有的同学在做练习时,一碰到不会的就来向老师问答案.对于这种情况的提问,最好由老师提出“反问”,点拨关键,让学生自己去思考.譬如,飞机起飞,在跑道上滑行800米,最后以800米/秒的速度离开跑道,求第2秒内飞机滑行的距离是多少?对于这类题目,有不少学生急于问老师.这时,老师可反问学生:

(1)飞机起飞的初速度是多少?

(2)飞机起飞的未速度是多少?

(3)第2秒内与2秒内有何区别?

(4)飞机起飞的运动是属于什么运动?

通过这些反问,使学生得到启示.不过,值得注意的是“反问”一定要循循善诱,耐心细致,不要把学生全部都问得无言对答,更不要把“反问”变成了“审问”.

总之,在初中科学课堂中教师的提问不仅仅在于“问”,更重要的是要做到在恰当的时间,采取适合的方式,选择适合的问题.教师在教学过程中只有根据学生的实际,采用合适的方式,进行有效的提问,才能发挥提问在教学中的真正功效,促使学生思维发展和创新能力的培养,有效提高课堂教学的质量.