“孙氏腹针”治疗代谢综合征合并神经源性膀胱疗效观察*

于国强,隋艳波,崔健昆,刘 莉,陈洪琳,范 越

(1.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江 哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040)

“孙氏腹针”治疗代谢综合征合并神经源性膀胱疗效观察*

于国强1,隋艳波1,崔健昆1,刘 莉1,陈洪琳1,范 越2△

(1.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江 哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040)

目的:探讨“孙氏腹针”治疗代谢综合征合并神经源性膀胱的临床疗效及作用机理。方法:选择代谢综合征合并神经源性膀胱患者57例,随机分为治疗组与对照组,所有受试者给予基础治疗,即口服非诺贝特,治疗组选择足运感区(双侧)、腹六区为主穴进行针刺治疗;对照组选择常规针刺治疗。结果:经过4周治疗后分别用排尿日记、彩超测定和疗效标准进行评定,观察两组治疗前、后临床症状、膀胱最大容量、剩余尿量均有改善,有显著性差异(P<0.01),治疗组对床症状、膀胱最大容量、剩余尿量的改善较对照组好(P<0.05),空腹血糖、胰岛素、甘油三酯、血压均有明显改善(P<0.05),治疗组疗后体重指数改善(P<0.01),优于对照组(P<0.05)。结论:“孙氏腹针”对于代谢综合征合并神经源性膀胱患者有一定临床疗效。

孙氏腹针;代谢综合征;神经源性膀胱;孙申田;残余尿量

神经源性膀胱是指由于自主神经尤其是副交感神经障碍所引起的排尿反射异常、膀胱功能障碍,主要表现为尿无力、尿潴留。根据尿动力学检查,长期代谢综合征(Metabolic Syndrome,MS)患者神经源性膀胱发病率可达40%[1]。国家级名中医孙申田教授依据大脑皮层功能定位与现在解剖学选穴用方,以腹部是人类的第二大脑为理论基础,提出“孙氏腹针”这种全新的微针疗法。本研究选择2014年1月至2015年12月期间收治代谢综合征合并神经源性膀胱病例57例,采用 “孙氏腹针”治疗,观察疗效,并分析其辨治思路。

1 资料与方法

1.1 一般资料

病例来源于黑龙江中医药大学附属第一医院针灸科门诊及住院处,选择符合纳入标准患者57例,其中男34例,女23例,平均年龄为(50±8)岁,原发病均为MS。临床表现以排尿期障碍为主,表现为不同程度的排尿困难,36例患者已行导尿或膀胱造瘘引流,伴随有尿潴留29例、肾孟积水5例、合并尿路感染25例。将57例患者进行编号,然后依次登记,由随机数字表法产生57个随机数字,采用简单随机化分组方法,随机分为治疗组29例、对照组28例。经过统计学分析,两组患者性别组成、年龄、职业、病程等一般资料差异无统计学意义,有可比性(P>0.05)。

1.2 诊断标准

诊断标准参照1999年WHO代谢综合征诊断标准并符合神经源性膀胱诊断标准[2]。

MS诊断标准[3]:参照2007年《中国成人血脂异常防治指南》,符合以下3项及3项以上者诊断为MS:①腹部肥胖,男性腰围>90 cm,女性腰围>85 cm;②血TG≥1.7 mmol/L;③血HDL-L<1.04 mmol/L;④血压≥130/85 mmHg;⑤空腹血糖≥6.1 mmol/L或糖负荷后2 h血糖≥7.8 mmol/L或有糖尿病史。

神经源膀胱诊断标准[1]:临床表现为小便不利甚或点滴不出;小腹胀满或胀痛;小便不甚赤涩,但淋沥不尽或张力性尿失禁;耻骨上触诊饱满或充盈,有包块,叩诊呈浊音。B型超声检查,可见膀胱残余尿量增加。

1.3 纳入标准

符合代谢综合征合并神经源性膀胱诊断标准,18周岁<年龄<70周岁。

1.4 排除标准。

①合并心、脑、肾、眼底等靶器官严重功能损害者;②存在严重的造血系统和呼吸循环系统疾病、过敏体质者及下尿路机械性梗阻引起的尿潴留患者;③不能配合或中途退出者;④严重肝、肾功能不全者。

1.5 治疗方法

给予符合纳入标准的所有受试者MS基础治疗:口服非诺贝特(法国利博福尼制药公司)0.1 g,3次/日,口服。

治疗组方法:针刺选穴主穴:足运感区(双侧)、腹六区。配穴:气海、关元、中级、水道(双侧)、外关(双侧)、三阴交(双侧)。操作:取穴处常规皮肤消毒,采用0.35 mm×40 mm毫针,足运感区施以经颅重复针刺法,手法要求捻转稍加提插,由徐到疾,捻转速度达200转/min以上,连续3~5 min。腹六区、气海、关元、中级、水道穴针刺时要求与皮肤表面呈15°角沿经脉循行向下方平刺入腧穴,手法以小幅度捻转为主,不提插,得气为度。其余腧穴常规针刺,施以补法。诸穴得气后使用G6805-Ⅱ型电针仪,连续波刺激20 min,强度以患者耐受为度,每日1次,每次40 min,嘱足运感区长时间留针,达8 h以上,晚睡前起针。2周为1个疗程,连续治疗2个疗程。

对照组方法:参照普通高等教育“十五”国家级规划教材,新世纪第2版《针灸学》第7章治疗各论中癃闭病与消渴病的治疗方法。选穴主穴:秩边、阴陵泉、三阴交、中级、膀胱俞、胰俞、脾俞、三阴交、太溪;配穴:委阳、尺泽、太冲、大墩、曲骨、次髎、血海、肾俞。操作:秩边穴深刺60~75 mm,以针感向会阴部放射为度。针刺中极等下腹部穴位时应使针感到达会阴并引起小腹收缩、抽动为佳。每日1次,每次40 min,2周为1个疗程,连续治疗2个疗程。

1.6 观察指标

排尿日记:两组患者于治疗前与治疗后1周进行排尿日记记录,记录排尿频率、尿量、尿失禁次数等。7天的排尿日记内容包括饮水量、24 h排尿次数、每次排尿量(单次尿量)、尿失禁次数。按患者具体情况,每日饮水量选定在2000~3000 ml,保持整个研究阶段基本不变。

B型超声测定膀胱容量和残余尿量。

观察治疗前后两组空腹血糖(FBG)、空腹胰岛素(INS)、血压(SBP、DBP)、甘油三酯(TG)、体重指数(BMI)变化。

1.7 疗效标准

[1,4]拟定,显效:膀胱残余尿量消失或减少至治疗前的1/3;有效:膀胱残余尿量减少至治疗前的1/3~2/3;无效:膀胱残余尿量减少至大于治疗前的2/3或无明显减少。总有效率=显效率+有效率。

1.8 统计学方法

2 结果

2.1 两组排尿日记比较

治疗4周后,经排尿日记观察发现,治疗后两组24 h排尿次数、24 h漏尿次数、24 h潴尿次数和每次排尿量较治疗前均有明显差异(P<0.01);治疗后治疗组24 h排尿次数、24 h漏尿次数、24 h潴尿次数、每次排尿量较对照组有改善(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后排尿日记比较

注:与治疗前比较,*P<0.01;疗后与对照组比较,△P<0.05

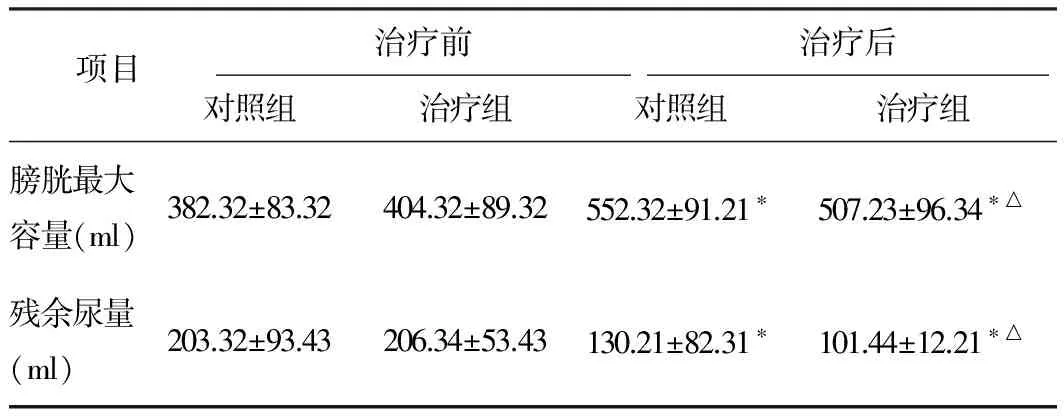

2.2 两组彩超测定比较

比较治疗后两组膀胱最大容量、残余尿量的改善情况,得出结论:治疗后两组膀胱最大容量、残余尿量较治疗前均有明显差异(P<0.01);治疗后治疗组膀胱最大容量、残余尿量较对照组有改善(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后彩超测定比较

注:与治疗前比较,*P<0.01;疗后与对照组比较,△P<0.05

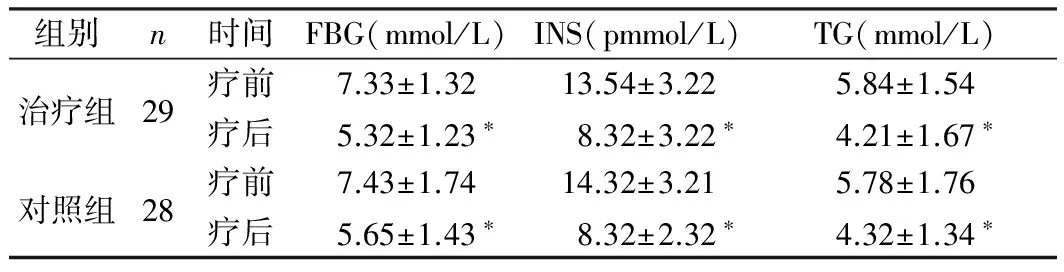

2.3 两组FBG、INS、TG、血压及BMI比较

比较治疗后两组空腹血糖(FBG)、胰岛素(INS)、甘油三酯(TG)、血压(SBP、DBP)以及体重指数(BMI)的改善情况,得出结论:两组治疗后空腹血糖、胰岛素、甘油三酯、血压均有明显改善(P<0.05),治疗组疗后体重指数改善明显(P<0.01),且优于对照组(P<0.05)。见表3、4。

表3 治疗前后空腹血糖(FBG)、空腹胰岛素(INS)及甘油三酯(TG)比较

注:与治疗前比较,*P<0.05

表4 两组治疗前后血压(SBP、DBP)、体重指数(BMI)比较

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组疗后比较,△P<0.05

2.4 两组疗效改善比较

对两组疗后的疗效进行评价,得出结论:两组疗效比较无显著性差异(P>0.05),说明两组治疗疗效均比较显著,总体疗效无明显差异。见表5。

表5 两组疗效改善比较 例(%)

注:与对照组比较,*P>0.05

3 体会

神经源性膀胱是代谢综合征植物神经并发症之一,多见于病程长、血糖控制不良的患者[5]。发病比较隐蔽,病症容易被忽视,当出现明显的排尿不尽症状时,常常已有严重的尿潴留[6]。西医学认为其发生主要由于患者长期葡萄糖代谢障碍,引起神经缺血、缺氧导致支配膀胱的交感、副交感神经出现神经膜细胞变性,使支配膀胱的神经受累,敏感性下降,膀胱逼尿肌收缩无力,膀胱排空障碍,引起尿潴留,并可伴有充溢性尿失禁、肾积水及继发尿路感染[7]。因此从西医的角度看,通过针灸刺激,改善局部微循环,促进局部神经修复,而且通过头针的刺激可促进排尿反射弧的恢复,增强反射弧的灵敏度,从而使膀胱的功能恢复正常[8]。

中医认为该病系因消渴日久,肾气受伤,肾主水,肾气虚衰,气化失常,开阖不利,发为癃闭。治宜益肾培元、启闭开窍。根据大脑功能定位与头皮表面对应关系首选足运感区施以经颅重复针刺法,通过对上运动神经元的调节作用,以改善对下运动神经元的调控,通利气机,启闭开窍。

“孙氏腹针”是国家级名中医孙申田教授首次提出的一种全新的微针疗法。它以腹部是人类的第二大脑为理论基础,把腹部看作是大脑的全息影像[9]。中医理论认为“心”与“小肠”相表里,西医则认为对大脑相应部位进行对应性调节,可通过脑肠肽的分泌、释放及利用来完成[10]。促进或改善大脑的功能,使腹脑与大脑和谐配合,达到治疗疾病的目的[11]。腹六区是“孙氏腹针疗法”中的穴区,为腹部的足运感区(该区为位脐旁1.5寸,脐上、下各1.0寸),可增强膀胱气化功能,达通利三焦、通调水道之效。且膀胱与肾互为表里,皆司膀胱之开阖,一阴一阳上下相应,故合刺可启膀胱之癃闭。再配气海穴以增强元气,调畅下焦气机;关元、三阴交穴以益肾培元,行气利水;中级、水道、外关穴以鼓舞膀胱之气化,通利三焦,通调水道。同时对于癃闭患者,针刺腹部腧穴时要尤为注意针刺的角度与深度,切勿直刺伤及膀胱,针刺时要求与皮肤呈15°角沿经脉循行向下方平刺入腧穴,手法以小幅度捻转为主,不提插,得气为度。诸穴合用迅速建功。实验结果也证实“孙氏腹针”与常规针刺均可使疗前、后临床症状、膀胱最大容量、剩余尿量得到改善,且“孙氏腹针”对改善患者24 h排尿次数、24 h漏尿次数、24 h潴尿次数、每次排尿量、膀胱最大容量、残余尿量较常规针刺疗效更好,有明显差异(P<0.05)。同时,对改善MS患者血糖、血脂、血压效果明显(P<0.05),对体重指数改善优于传统针刺(P<0.05)。

参考文献:

[1] 王文学,曹瑞.艾灸联合西医常规疗法治疗糖尿病神经源性膀胱36例[J].安徽中医药大学学报,2016,35(4):55-58

[2] 中华中医药学会糖尿病分会.糖尿病神经源性膀胱中医诊断标准[J].世界中西医结合杂志,2011,6(4):365-368

[3] 陈秀红.代谢综合征的诊断与防治[J].中国社区医师(医学专业),2011,13(2):91-92

[4] 白伟利,李海洋,秦伟伟.神经妥乐平穴位封闭治疗脊髓损伤神经源性膀胱疗效观察[J].中国现代药物应用,2016,10(5):126-128

[5] 王健.爱维治、弥可保联用治疗22例糖尿病神经源性膀胱的临床观察[J].福建医药杂志,2006,28(5):12-13

[6] 吴铁,陈贵恒.健脾温肾法治疗糖尿病神经源性膀胱[J].长春中医药大学学报,2015,31(2):370-371

[7] 赵志祥,简小兵,王文英.糖舒方配合电子脉冲治疗糖尿病神经源性膀胧疗效观察[J].湖南中医药大学学报,2013,33(2):72

[8] 吴立红,陈志刚,陈敏杰.针灸治疗神经源性膀胱的临床研究进展[J].针灸临床杂志,2012,28(2):65-67

[9] 王玉琳,张瑞.孙申田教授治疗神志病经验撷要[J].中国针灸,2009,29(8):639-641

[10] 王一茗,孙贵才,徐轶尔,等.孙氏腹针对中风恢复期患者CD62p表达及下肢运动功能评分的影响[J].中医药学报,2016,44(3):75-78

[11] 于国强,孙申田.针刺足运感区治疗直肠癌术后马尾神经痛1例[J].针灸临床杂志,2010,26(12):21

国家自然科学基金面上资助项目,编号:81573935;中国博士后科学基金面上项目,编号:2013M541425;黑龙江省教育厅面上项目,编号:12531612。

于国强(1982-),男,副主任医师,中西医结合学科博士后科研流动站在站人员,研究方向:针刺镇痛及腧穴特异性研究。

△通讯作者:范越(1961-),女,编审,研究方向:中医文献研究。

R245.329

A

1005-0779(2016)11-0008-03

2016-06-10