新媒体培养大学生社会主义核心价值观的内生机制研究

牟 静,胡灵琳

新媒体培养大学生社会主义核心价值观的内生机制研究

牟 静,胡灵琳

基于涵化理论、认知发展理论与价值澄清理论的系统分析,从理论上探索新媒体培养大学生社会主义核心价值观的内生机制,即让大学生经历从理性认知、情感共鸣过渡到意志认同与行为调适;基于江苏省内九所高校实地调研、师生访谈与问卷调查的实证分析,从实践上论证新媒体促进大学生社会主义核心价值观内生的有效性,即新媒体形式、新媒体内容、新媒体环境对社会主义核心价值观认同有显著预测作用。通过树立新媒体教育理念、创新新媒体教育方法、建立新媒体教育制度,来不断加强新媒体对大学生核心价值观内生机制的引导、改善和巩固,使社会主义核心价值观既内化于心,更外化于行。

新媒体;大学生;社会主义核心价值观;内生

随着现代传媒技术的发展,新媒体成为大学生社会主义核心价值观教育的新载体和新平台。同时,社会主义核心价值观作为一种精神动力和智力支持,其培育和践行更应直面“人的虚拟生存”,在新媒体语境下激发大学生个体自觉意识的觉醒,引导和规范大学生的思想与行为。因此,在新媒体情境下,如何建立一种深入持久、切实有效的核心价值观教育机制是高校思想政治工作亟待深入解决的课题。

一、理论探讨与模型建立

十八大以来,大学生社会主义核心价值观研究成为理论界的一个研究热点。最新研究转向为“以人为本”,分别从传播学、心理学、伦理学角度开展社会主义核心价值观的培育与践行研究,更多地关注价值观教育中大学生的主体生存和自我发展,在内化与外化的互动中实现对价值观要求的提升。因此,本文所提出的内生机制,是指新媒体环境下大学生通过外显的学习、实践、体验和内隐的思辨、选择、融合等活动,将社会主义核心价值的本质内涵逐步融入自身价值观并不断固化的一种培养模式。

(一)新媒体培养大学生社会主义核心价值观的内生理论

1. 涵化理论

媒介作为人的延伸,依靠“人机互动”构建了有别于客观现实的虚拟现实,受众在媒介营造的“拟态环境”中分享讯息、建立圈子、认识自我,媒介现实“镜子式”的影响甚至塑造了受众对所处社会的认知和观念[1]。今天,新媒体作为大学生日常生活中使用时间最长、频率最高的媒介,已经潜移默化地影响到了大学生人生信仰、价值观念乃至个性习惯的形成,这种“润物细无声”的影响与作用也必然能够有效促进大学生核心价值观教育。

2. 认知发展理论

心理素质的发展与成熟是生命体接受并形成价值观的前提与基础,主体与客体的相互作用、相互影响促使个体自我建构价值观。社会主义核心价值观作为具有社会属性的抽象价值理念,需要融入大学生原有的心理认知结构。这种融合无外乎同化与顺应两种调节机制,但是都离不开个体心理上的赞同和支持,需要经历从理性认知、情感共鸣过渡到思想转化,最终内化为自己的信念与行为。

3. 价值澄清理论

价值观的形成经过三个阶段:一是选择,个体在有限范围内进行自由选择;二是态度,个体分享自己的选择并且作出承诺;三是行动,根据选择发生相应的行为并持之以恒[2]。该理论重视培养学生的价值评判和价值选择能力,强调价值观是经由选择、内省和行动形成,反对规训化的教育。新媒体以其强大的渗透力、影响力、凝聚力创造了亦虚亦实的“价值场域”,每个个体在无声无息中被媒介力量左右价值取向和判断。

(二)新媒体培养大学生社会主义核心价值观的内生模型

图1 新媒体培养大学生社会主义核心价值观的内生模型

价值观的形成是主客体交互作用的过程,结合学理论证和经验总结,建构一种强调个体自发自觉的价值观内生机制(如图1),使大学生的内在心理和外在行为都能充分体现对社会主义核心价值观的认知和认同。通过新媒体文化产品创造、新媒体传播平台建设、新媒体生态环境治理、新媒体优秀项目孵化等活动和手段来宣传和弘扬社会主义核心价值观标准和规范,让大学生经历从理性认知、情感共鸣过渡到思想转化,并且不断调适自己的信念与行为,达到心理接受认同,进而整合内化为个体核心价值观。

认知始终贯穿于培育和践行社会主义核心价值观过程的各个方面,也是建立内生机制的第一步,主要是让大学生能够完整、准确地理解掌握社会主义核心价值观的具体内容和丰富内涵。新媒体传播方式多元、操作流程便捷,通过图像、声音、文字等全方位的立体化表达,让社会主义核心价值观无处不在、无时不在,增进大学生对社会主义核心价值观的生动感知和自我理解,只有深刻的认识体会,才可能激发强烈的情感体验,从而产生相应的行为倾向。

情感是指主体在认识客体的过程中,对客体的属性能否满足自己的需要所产生的心理体验;情感认同,是指大学生在深刻认知的基础上,对具有社会主义核心价值观符号和标识的教育体验、生活情境、文化产品等内容“分泌”出愉悦、信任的正面情绪反应。新媒体传播注重互动性与体验性,通过个体自主选择、自主表达、自主分享,有助于强化个体对社会主义核心价值观的情感体验,比单纯理论形式的导向更有感染力和说服力。

意志是人自觉地确定目标,并根据目标控制、调节行为的心理现象。意志认同,是指大学生在对社会主义核心价值观进行分析处理和评价选择的基础上,运用心理调节和行动控制机能,在情感、心理、行为表现上倾向于社会主义核心价值观要求。新媒体传播注重即时性与自由性,有助于社会主义核心价值观以各种喜闻乐见的形式,及时性、小容量、碎片化地被大学生接触和浏览,切身感受到社会主义核心价值观理论的人民性与先进性。

行为发生是情感认同和意志强化的外在表现,是个体形成核心价值观认同的关键环节。大学生将社会主义核心价值观内化为坚定不移的信念、外化为日常生活的行为准则,在学习生活与为人处事中遵循社会主义核心价值观倡导的原则与精神;同时,核心价值观也由理论化的抽象逻辑,化为生活化的价值体验,在实际生活中获得认同与践行。行为认同的主体是人,而新媒体传播具有示范性与引领性,有助于发挥社会主义核心价值观教育的榜样示范力量与监督强化作用,引导大学生“从我做起”——积极践行社会主义核心价值观。

二、研究设计与数据分析

笔者于2015年11月至2016年1月在江苏省内九所高校进行了《大学生新媒体使用与社会主义核心价值观认同》抽样调查(包含前期的访谈与问卷的初测),采用分层抽样与随机发放,共发放问卷1 000份,收回有效问卷864份,有效回收率86.4%,利用SPSS19.0对数据进行分析和处理。

(一)研究工具

本研究在梳理现有研究成果以及深入访谈的基础上,自编调查问卷《大学生新媒体使用与社会主义核心价值观认同》,对该课题进行研究。问卷分为四个部分,共计58题。第一部分为受调查者的人口学情况,计8题;第二部分为社会主义核心价值观认知和认同情况,计24题;第三部分为大学生新媒体使用的感知与评价情况,计12题;第四部分为新媒体环境下大学生社会主义核心价值观的教育情况,计14题。

本研究采用KMO检验和Bartlett球状检验,KMO值为0.725(0.7—0.8范围内适合作因子分析),Bartlett统计值的显著性水平为0.000(P<0.01适合作因子分析)。在此基础上,又对问卷的信度和效度进行检验,内部一致性信度系数(Cronbach)为0.868 08,表明该问卷稳定可靠。

(二)研究假设

新媒体具有“缓慢且累积的效应”,塑造了大学生对所处社会的认知和观念。同时,当今90后大学生又具有鲜明的时代特征和个性特点,对社会主义核心价值观的认知和认同也会有所差异。因此,这种形塑的过程需要置于个体的心理发生机制中来考察,根据以上分析,可以得出如下假设:

假设1:新媒体影响大学生对社会主义核心价值观的认知认同;

假设2:新媒体影响大学生对社会主义核心价值观的情感认同;

假设3:新媒体影响大学生对社会主义核心价值观的意志认同;

假设4:新媒体影响大学生对社会主义核心价值观的行为认同。

(三)数据分析

1.数据的相关性统计分析

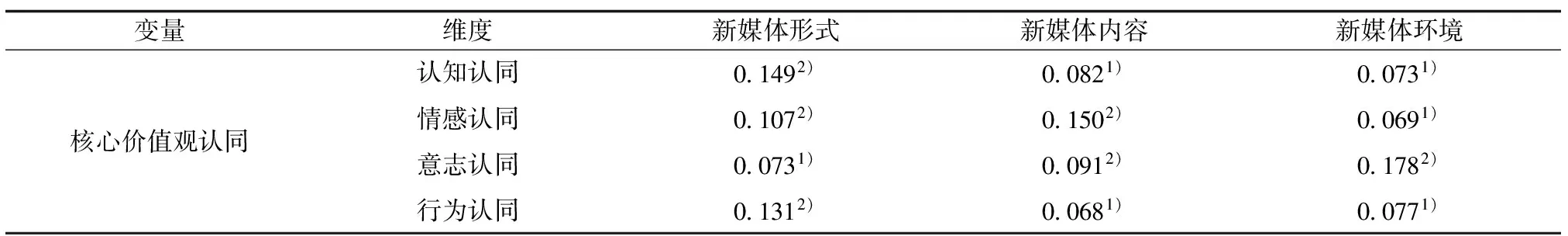

根据斯皮尔曼等级相关系数的检测,本研究假设的Spearman相关系数绝对值为0.182,显著性水平为0. 000(P<0. 01)(如表1),即社会主义核心价值观认同与新媒体交互使用频数存在相关关系,为后续的操作性假设验证奠定基础。

根据描述性数据的因子分析结果,提炼出大学生认同社会主义核心价值观的新媒体影响因素,进行正态性检验。结果显示新媒体形式、新媒体内容、新媒体环境的偏度系数(Skew<3)、峰度系数(Kurt<8)均符合正态分布,可以进行结构方程模型检验,各因子适配度指数见表2所示。各主成分因子所得的值介于适配度标准的临界值和推荐值之间,即因子与实际样本数据适配度较好。即新媒体形式、新媒体内容、新媒体环境是影响大学生社会主义核心价值观认同的因素,具体的操作性定义见表3(来源于问卷数据与访谈内容的二次编码)。

表1 社会主义核心价值观认同与新媒体交互使用频数

注:1)均值差的显著性水平为0.01。

表2 各因子的模型适配度检验表

表3 各因子的操作性定义

进一步回归分析表明,新媒体对社会主义核心价值观认同有显著预测作用,两者回归分析(以新媒体为自变量,社会主义核心价值观认同为因变量)结果见表4,决定系数R2为0.555,说明有55%的大学生认为社会主义核心价值观的认同受新媒体传播的影响,自变量系数为0.625,常数项为0.745,t值相伴概率为0.000<0.01,说明以新媒体使用为自变量、以社会主义核心价值观认同为因变量的回归方程为Y=0.745+0625X。这一研究结果证实,通过新媒体教育可以有效提高大学生的社会主义核心价值观认同。在回归分析数据的基础上,进一步验证新媒体(新媒体形式、新媒体内容、新媒体环境)影响大学生社会主义核心价值观认同各阶段的假设,主要采用Pearson相关性分析法,见表5。

表4 回归分析结果

表5 Pearson相关性分析结果

注:1)均值差的显著性水平为0.05;2)均值差的显著性水平为0.01。

2.数据的描述统计分析

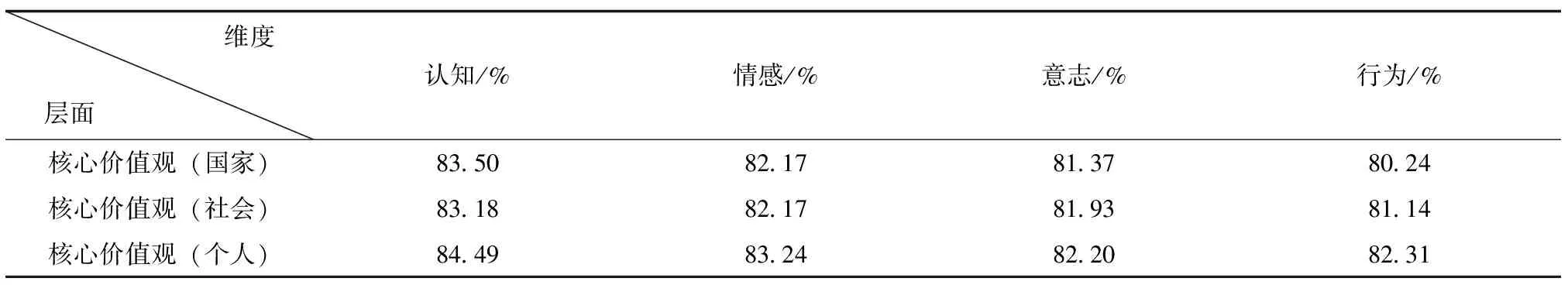

当代大学生社会主义核心价值观认知情况分析。98%的大学生知道党的十八大所提出的社会主义核心价值观,其中,95%的被调查学生了解社会主义核心价值观所涉及的三个层面内容,而能够准确无误地说出其所涉及的十二个价值观和含义的学生仅有18%。也就是说,大部分大学生对社会主义核心价值观的整体认知清晰,但是对三个层面价值观的表达和理解存在较大的差异性。在此基础上,进一步测量大学生对社会主义核心价值观不同层面的认同度,每一个价值观层面在认知、情感、意志、行为四个维度上的均值如表6所示,最终可得出大学生对国家层面价值目标、社会层面价值目标、个人层面价值目标的认同度均值得分分别为83.82分、81.32分、83.21分,均处于“良好”等级。调查发现,大学生具有较为强烈的国家归属感和个人效能感,对国家层面和个人层面的价值观认同度较高;而关于社会层面的价值观认知和描述,城镇学生和农村学生则存在显著的认同差异。

表6 社会主义核心价值观不同层面在认知、情感、意志、行为四个维度的均值

研究发现,不同人口学特征的大学生在社会主义核心价值观方面有显著差异,研究结果见表7所示。剔除了t分布差异显著性较低的数据。人文社科专业学生、党员学生、学生干部对社会主义核心价值观的认同比例要明显高于其他学生。这既反映出学科差异所导致的价值观教育辐射面不一致,也反映出学生政治参与度的高低所导致的价值观教育覆盖面不统一。在开展社会主义核心价值观教育活动时,应当注重分类引导、个性设计,对不同群体的大学生实施差异化的价值观教育和实践活动。

表7 不同群体社会主义核心价值观认同差异情况

当代大学生日常接触的新媒体类型丰富多样,微博、微信、QQ、视频网站是大学生使用频率最多、在线时间最长的4种新媒体类型。几乎所有的大学生都认为新媒体有助于拓展个体对客观世界的认知,超过一半的大学生认为新媒体有助于塑造和改变自己的观念和信仰。大多数学生非常依赖网络,超过85%的学生平均每天要花5小时使用新媒体,微信、微博、QQ等手持新媒体平台成为许多大学生每天必“刷”的重要阵地[3]。

大学生经常使用新媒体的主要目的是分享信息(83%)、人际互动(76%)和消遣娱乐(72%),以学习为目的者较少,多为依赖搜索引擎查阅资料。此外通过新媒体进行生活消费在大学生群体中日趋频繁。在被问及是否会对新媒体传播的信息及来源提出质疑时,有53%的大学生表示会客观看待新媒体制造的信息舆论场,并且仍有较大部分的学生表示会通过其它途径去证实信息的真伪。

三、研究结论与建议

(一)研究结论

本研究从理论上探索了新媒体培养大学生社会主义核心价值观的内生机制的合理性,从实践上论证了新媒体促进大学生社会主义核心价值观自我养成的有效性,可简单总结为以下四点结论:

第一,新媒体创造了认知背景的一致。新媒体构筑了由大学生价值观念、文化底蕴及个人兴趣爱好等组成的虚拟现实,形成了个性化的认知结构和心理态势。而价值观教育面对的又是每个真实的生活个体,其讲述的内容必须体现受教育者的认知背景,才能激发兴趣而产生注意;新媒体即时提供的图文、视频等信息,使核心价值观教育内容更加丰富和多样、形式更加立体化和动态化,能够充分迎合学生追求信息、时尚的心理需求,便于其认知接受。

第二,新媒体创造了情感际遇的熟悉。新媒体传播的交互与即时,拓展了大学生社会主义核心价值观教育的时间与空间,形成了从宏大叙事到微信大意的转变。80.2%的大学生表示对曾经观看过的核心价值观视频、动漫、微电影、公益广告等新媒体产品留下了深刻印象,综观高校比较成功的社会主义核心价值观教育案例,几乎都充分利用了新媒体立体个性化的特点,将教育内容的设计与大学生的人生际遇、生活经历联系起来,用“似曾相识”来达到受教育者情感上的共鸣。

第三,新媒体创造了意志表达的相似。受教育者像每一个读者在阅读之前都有自己的“审美经验”[4],对外在的思想认识总存在自身的认知、理解、判断或抉择,价值观的传递需要心理的融入;而新媒体平台则利用其交互性体验,给大学生创设了意志表达的自由情境,有利于实现社会主义核心价值观教育的主客体互动,使教育者“剥离知识权威的面具”,让受教育者由被动地接受“说教”变为平等地对话与交往。

第四,新媒体创造了行为利益的相关。市场化从资源配置到文化扩张无处不在,思想政治教育也无可避免。但是,“我们一直努力从社会的需要、党和国家的需要来考虑如何进行思想政治教育,却唯独将受教育者的自身需要忽视在外。”[5]新媒体的关注与跟踪功能,不仅可以及时体察大学生群体内心思想、外在行为的丰富变化,而且可以对学生在思想、学习和生活等方面出现的困惑与问题,第一时间进行有效疏导与排解。在社会主义核心价值观教育过程中,能够把解决思想问题和实际问题有效结合起来。

(二)建议

调查显示,大学生已经充分意识到新媒体中信息纷杂、文化冲突、道德失范的负面能量,对新媒体是否能够有效开展社会主义核心价值观教育持保留或者观望态度。特别是对于一部分自制力弱、判断力差的大学生来说,新媒体产生的负能量更容易改变他们的思想观点,弱化他们的理想信念。因此,结合大学生新媒体接触的行为特征,利用新媒体对大学生核心价值观内生机制进行引导、改善和巩固,不断创新大学生社会主义核心价值观培育的方法和路径。

第一,理念融入,加强认知认同。当前,新媒体已经成为校园文化展示的新领域和大学生价值判断的新标杆,正在深刻地改变着社会主义核心价值观教育的原有模式。新媒体为社会主义核心价值观教育拓展新空间、提供新载体,作为高校思想政治教育者应主动树立运用新媒体开展核心价值观培育的新理念,充分认识、高度重视、主动研究和规范使用新媒体,推动新媒体对社会主义核心价值观认同的解读,积极运用大学生喜欢的网言网语、案例数据、故事分享等方式对社会主义核心价值观进行阐释,将枯燥的大道理变成生动的微话语、小故事,把主流思想传播与价值观念引导充分融入到大学生的日常学习生活之中。

第二,方法创新,提升信念认同。新媒体技术集图、文、声、像于一体,熔声、光、电、化于一炉,形式活泼多样,内容丰富多彩,利用新媒体加强社会主义核心价值观教育的情境与氛围营造,开展隐性化教育、消解逆反心理,使其成为培育核心价值观的“助推器”、“新空间”[6]。一方面,通过校园网站、官方微信微博等平台,将榜样人物、优秀事迹等深度发掘宣传,组织创作体现社会主义核心价值观的视频、漫画、微电影等,把核心价值观教育贯穿到凡人善举、典型报道、文化作品中,增强社会主义核心价值观的感染力和生动性。另一方面,训练、打造一批政治觉悟强、媒介素养高的校园意见领袖队伍,以社会主义核心价值观为指导,通过议程设置来积极引导新媒体平台舆论,让学生在自由发表观点、展现本真想法的基础上,促进其对社会主义核心价值观的信念认同。同时,要将解决思想问题与解决实际问题结合,引导大学生正确认识自己的利益诉求,推进学生参与学校民主管理,在解决利益矛盾和民主参与中增进社会主义核心价值观的理性认同。

第三,制度保障,强化行为认同。一是加强顶层设计,把运用新媒体开展核心价值观培育有机融入高校育人的各项工作与规章制度中,建立相应的考评机制与激励机制,将核心价值观践行情况与学生入党考核、评奖评优、推荐就业等挂钩,形成导向机制。二是健全监管机制,净化大学生社会主义核心价值观培育的舆论环境,高校要强化信息安全意识,规范新媒体平台安全管理,既要明确信息发布的基本原则,严格遵守相关法律法规及规章制度,又要建立全天候的新媒体平台监管制度。[7]三是加强媒介素养教育,增强大学生的自律意识和责任意识。面对新媒体提供的海量碎片化的网络信息,大学生不仅要学会有效整合、高效利用,更要提升甄别信息真伪、美丑的能力,强化网络安全防范意识和道德自律意识,实现利用新媒体提升自我教育和自我成长的价值目标。

[1]石长顺,周莉.新媒体语境下涵化理论的模式转变[J].国际新闻界,2008(6):57.

[2]路易斯·拉思斯.价值与教学[M].谭松贤,译.杭州:浙江教育出版社,2003:27.

[3]唐平秋,卢尚月.新媒体环境下大学生社会主义核心价值观培育的思考[J].思想理论教育导刊,2015(4):74.

[4]杨国辉,徐建军.论思想政治教育讲述内容的融合性与超越性[J].学校党建与思想教育,2015(7):12.

[5]卢义忠.接受美学视野中的思想政治教育[J].思想理论教育导刊,2006(2):31.

[6]王双群,潘学良.新媒体与大学生社会主义核心价值观培育[J].湖北社会科学,2014(11):181.

[7]徐徐.基于新媒体的大学生社会主义核心价值观培育研究[J].中国职业技术教育,2014(4):79.

The Endogenous Growth Mechanism of Cultivating College Students’ SocialistCore Values in the New Media Age

Mu Jing,Hu Linglin

Based on acculturation theory, cognitive development theory and value clarification theory, the endogenous growth mechanism of cultivating college students’ socialist core values in the new media age is analyzed, which means let students transit from rational cognition and emotional resonance to ideology recognition and behavior adjustment. Based on the empirical analysis of field researches, interviews of teachers and students and questionnaire surveys in nine universities in Jiangsu Province, the effectiveness of promoting the endogenous growth of socialist core values of college students by new media is proved in practice, that is, forms, contents and the environment of new media have significant forecasting effects on the recognition of socialist core values. Through the establishment of educational ideology, innovation of educational methods, establishment of educational system of new media to continuously guide, improve and consolidate the endogenous growth mechanism of college students' core values by new media to achieve the internal recognition and external acting of socialist core values.

new media;college students;socialist core values;endogenous

牟静,共青团常州市委副书记,副教授;胡灵琳,常州大学环境与安全工程学院学生。

江苏高校哲学社会科学研究项目“新媒体培养大学生社会主义核心价值观的内生机制研究”(2015SJB463)。

G417

A

10.3969/j.issn.2095-042X.2016.06.014

2016-09-26;责任编辑:沈秀,陈鸿)