梧州产茶史话

黎 军

茶香氤氲

梧州产茶史话

黎 军

要问梧州产茶的历史,在清代同治版《梧州府志》和《苍梧县志》中可以找到答案。而且,志书中所载的答案会告诉你,当时梧州产茶品种比今天丰富,产茶地域比今天广阔,名茶品种有多样性,茶叶产销兴盛繁荣。

《苍梧县志》成书于同治十一年(1872年),其中卷十《食货志·物产》记载:“茶产多贤乡六堡,味厚,隔宿不变。产长行虾斗冲者名虾斗茶,色、香、味具佳,惟稍薄耳。”

而成书于同治十二年(1873年)的《梧州府志》卷三《舆地志·风俗物产》“货”编属的“茶”条目则记载:

“茶,梧属山间皆产,种者少。岑溪大岗山巅有之,叶粗味厚,故有岗茶之名。今各乡近山处皆植。谢孟堡山场所植尤多。远近贩鬻,民资以为利,粉泥可作饼饵。”

梧州产茶见于本土最权威的方志,最早为这两本书,其所载梧州茶叶品种就有六堡茶、长行虾斗茶、岑溪岗茶,产茶地域有今苍梧县六堡镇、广平镇(长行乡),岑溪大岗及谢孟堡,其时茶叶销售出现过“远近贩鬻,民资以为利”的兴盛局面。

但是,查此前的明代崇祯版《梧州府志·舆地志·物产》却没有茶的记载。值得特别注意的是,清代同治版《苍梧县志》在记载茶条目后面附注有“同上”二字,即同上一条附注“采访册”三字。县志在编修时收录的地方物产条目,凡是过去旧志已有记载的,在本志重录时,条目后面或加注“旧志”(即《苍梧县志》)、“府志”(即《梧州府志》或“通志”(即《广西通志》)标明,说明此物产条目在前志已有记载。若其他古籍有记载的,则加注所引古籍如《岭南杂记》《虞衡志》《格古要论》《岭外代答》《百粤风土记》等书名作附注,这也说明清人编修县志时十分细致认真,为后人留下可靠的查考佐证依据。

而在茶条后注“采访册”三字的,则是指到实地采访调查记录,以备编修方志时采用而积累保存的资料稿,因此称为采访册。还有些条目后附注“采访”二字,则说明是在修志入书前经过采访调查所获的新资料。“采访册”一般积累资料时间较长,收集的内容也比较多,但距离编修新志的时间不可能太远。这就可以证明,同治版《苍梧县志》记载的物产茶条,以前的旧志均无记载,而是该版新志始有载入。

《梧州府志》记载茶条,或许因为属辖的县域众广而作概括性记录。然而,同治版《梧州府志》和《苍梧县志》均将茶列入物产记载,证明当时梧州茶业已经凸显其地方物产地位,故两志于同期新增载入。值得注意的是,《梧州府志》所记“梧属山间皆产”之茶,应为山野生长的野生茶,即自然原生态茶。最为关键的字眼是“种者少”三个字,证明当时人工开发种植尚少。《梧州府志》重点记载产茶多的地方是“岑溪大岗山巅”,且“叶粗味厚,故有岗茶之名”。此茶可能是野生茶,也可能是人工种植茶。“今各乡近山处皆植。谢孟堡山场所植尤多,远近贩鬻,民资以为利。粉泥可作饼饵。”这几行文字,则记载了当时种茶和销售的情况,从记载中,我们知道当时民间已经把碎茶制作为茶饼。

《梧州府志》虽然重点记载的是岑溪县,但谢孟堡山场也是当时岑溪县归义乡所辖的“四堡五瑶山”。当时,谢孟堡内的谢村、思孟村、高坡村等大片山地种植了茶叶,这是对人工种植茶的明确记载。而《梧州府志》却未提及六堡茶,或许是因为《苍梧县志》已载,《梧州府志》不作重复收录。

《梧州府志》记茶条目,也能看出是将新采访所获资料入志。但凡记载的物产条目,旧文献已有记载的,《梧州府志》必定也会注明出处,比如其中记载梧州桑寄生条、桑寄生酒,不烦引述《百粤风土记》《梧浔杂佩》以及晋代张华和陈朝张正见的诗句作附注。然而,记载茶条目,却无引用任何文献附注。由此可见,梧州府、县这两部本土方志,以其权威性记载证明:梧州产茶的历史只在清朝同治年间方形成风气。

再者,在《梧州府志》《苍梧县志》中,梧州早期的地方物产,均可以查到其出产历史记载,如向汉代朝廷进献的贡品苍梧荔枝、汉代苍梧缥清酒和桑寄生酒等物产,均见《梧州府志》《苍梧县志》引述前志或古籍的记载。笔者认为,假如六堡茶闻名于1500年前,同治版之前的府、县志书不可能没有记载。若有记载,同治新版府、县志不可能都疏忽加以引注。

若说梧州产六堡茶有1500年的历史,即是在南北朝时期的北魏时代。其时,全国分布人口才5240万。虽然无法找到当时苍梧县的人口数字,但由此可推断,苍梧县境内,包括如今的六堡镇在内的大片山区,尚处于无人或少人居住的地域。据明崇祯版《梧州府志》记载崇祯元年人口统计,苍梧县有6698户,人口27424人。清同治版《苍梧县志》无详细人口记载,但可查到当时多贤乡所辖的六堡只有52个自然村,分为4闸,估计居住人口亦颇稀疏。六堡产茶或是采集、利用野生茶从这个时期开始,才有可靠依据,而推测它早在1500年前的南北朝时期,是缺乏说服力的。

笔者作为生养于梧州乡土之人,平生受益于六堡茶的滋养,虽疑其千年历史失实,也着实不甘心本土名茶缺乏早期史证,因而亟图从有关古籍中搜寻梧州六堡茶在1500年前的遥远身影,于是将多年留心积累的有关岭南人文风土古籍细致查阅一遍。

唐代刘恂的《岭表录异》记有梧州荔枝、嘉鱼,却未见记梧州茶。唐代段公路《北户录》也记梧州荔枝却未见记茶。宋朝周去非《岭外代答》记梧州铁器、产藤等类,在第121条中记茶,却只记“静江府修仁县产茶,土人制为方銙,方二寸许而差厚,有‘供神仙’三字者,上也。……煮而饮之,其色惨黑,其味严重,能愈头风。古县亦产茶,味与修仁不殊。”这些古籍虽涉梧州物产,却未见记载梧州产茶,足可说明梧州当时产茶未成风尚。因此,笔者只能遗憾于梧州产茶风气之晚,着实只能信于本土《梧州府志》《苍梧县志》记载之实。

笔者曾见有人撰文佐证六堡茶有1500年历史,该文引述权威的陆羽《茶经》牵强附会于六堡茶,认为陆羽引古籍记载“南方有瓜芦木,亦似茗,至苦涩”,“作屑,煮饮而通夜不睡”,“叶大而涩,南人以为饮”并重之以待客。把这些记述当作六堡茶之证,认为六堡茶入于《茶经》记载,实为移花接木、张冠李戴。

瓜芦木与六堡茶分属不同种属。瓜芦木是生长于南方山野的品种,古籍称为瓜芦、皋芦、果罗,本土人则名为苦丁茶或苦登茶,至今均作清热解毒茶饮。笔者乡间老家屋旁栽有一株树龄近四十年今仍屹立的高大乔木,就是这种瓜芦木。

当然,也有研究观点认为,今常饮之茶亦源于苦丁茶的驯化变种。古代泛指的“南人”为整个南方地域,当然也不排除我们的祖先因为处于瘴疠炎方之地而形成以饮用苦丁茶消暑解毒的风俗。

但权威资料表明,如今常饮之茶的品类,其前身其实也是南方各地本土山野原生态生长的野生茶。中国是世界茶文化的发祥地,中国原生态茶均产于南方山野。茶起源早于有文字记载的3000多年前,只是在1824年之后,印度发现有野生茶树,国外学者中有人对中国是茶树原产地提出异议。

一方水土养一方茶,中国茶树品类繁多,皆因为有不同的水土环境气候繁育。梧州野生茶生长于本土,至今山间处处皆有。从这个角度来说,六堡茶历史又何止1500年?梧州民间对野生茶进行开发,并将之作为人们日常生活的饮品,估计也会很早。乃至今天,各地的野生茶仍被采摘利用,甚至被视为最佳原生态产品。野生茶自古被开发成为人工栽培茶,完全出于经济利益的驱动。

梧州茶均源于本土野生茶种子育苗,之后一代代繁衍,具有极强的本土特性。笔者曾见有人撰文说,六堡茶是从湖南黑茶引种而来,但笔者有理由推断,在同治版《苍梧县志》记载的六堡茶,绝不可能是湖南黑茶引种,其时的六堡茶,必定为六堡原生态野生茶所繁衍。我们不妨推想,当时本土山野茶叶种源充足,品质优良,又处农耕劳动生产力薄弱,无规模农垦条件以及交通闭塞的状态下,能舍近求远引进其他茶叶种源吗?

梧州六堡茶虽然在漫长历史中“养在深闺人未识”,因而成名较晚,但在近一个世纪中一跃为特产名茶,则在于它潜在的优秀品质被世人发现。

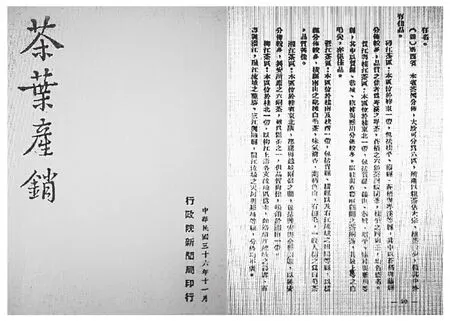

《茶叶产销》发行于民国时期,由陈克伦翻拍摘录(原书现存南京图书館)。

梧州为古苍梧郡地、交州首府,居于被中原人称之为岭外、岭表、岭南的心腹地带,在气候条件上,四季暑多寒少,光照充足,雨水丰饶,露雾氤氲,终年常绿。梧州又远临南海,既纳南海旷宇弥漫熏蒸之气,却又身处安定绿洲,相对沿海地区较少受台风侵袭,海陆交织的自然气候环境形成奇特的绿色王国。这不仅是孕育梧州茶的特殊气候环境,还孕育多种见诸史载的奇异物产,这些物产都与水土环境气候相辅相成,发祥于斯而显其灵性。

笔者认为,梧州开发利用茶叶的历史虽晚,但是它作为名茶之乡的历史地位,素受世人公认。据民国三十六年(1947年)十一月由行政院新闻局印行的《茶叶产销》一书记载:广西“浔江茶区:本区位于桂东一带,包括桂平、藤县、苍梧与岑溪分布较多,品质之优者为岑溪之岑茶,苍梧之六堡茶与虾斗茶”,可见梧州名茶之优势地位。

责任编辑:陈薇