胰岛素注射部位轮换记录卡的设计与应用

周 燕,周佩如,黄洁微,龙天茨

(1.暨南大学附属第一医院,广东 广州 510630;2.暨南大学护理学院,广东 广州 510630)

胰岛素注射部位轮换记录卡的设计与应用

周 燕1,周佩如1,黄洁微1,龙天茨2

(1.暨南大学附属第一医院,广东 广州 510630;2.暨南大学护理学院,广东 广州 510630)

目的探讨注射部位轮换记录卡在为患者正确执行胰岛素注射部位轮换中的应用效果。方法设计和使用胰岛素注射部位轮换记录卡,评价护士对胰岛素注射部位正确轮换的执行情况,患者注射部位不良反应(硬结、萎缩、皮下出血、疼痛)的发生率,患者自我胰岛素注射时部位轮换的情况。结果使用胰岛素注射部位轮换记录卡后,护士对住院糖尿病患者胰岛素注射部位正确轮换的执行率由使用前47.8%上升至100%;患者注射部位不良反应(硬结、萎缩、皮下出血、疼痛)的发生率明显降低(P<0.05),患者出院后对注射部位正确轮换的执行率明显提高(P<0.05)。结论胰岛素注射部位轮换记录卡的应用,在住院胰岛素注射患者部位轮换中收到了良好的效果,提高患者皮下胰岛素注射的部位轮换正确,减少患者注射部位皮下硬结、脂肪萎缩、皮下出血、疼痛等不良反应的发生。

胰岛素;注射部位;部位轮换

糖尿病是一种常见的内分泌代谢性疾病,是由多种原因引起胰岛素分泌或作用缺陷,或两者并存而引起的以慢性高血糖为特征的代谢紊乱[1]。皮下注射胰岛素是糖尿病患者降低血糖的主要治疗方法,根据糖尿病类型以及血糖情况,患者每天至少需注射1~4次,易发生注射部位硬结、红肿或皮下脂肪增生等不良反应,影响胰岛素的吸收,导致血糖的波动。研究提示[2],注射部位的轮换是预防硬结和皮下脂肪增生的有效方法。但在临床实际操作中,由于尚无统一的注射部位轮换记录方法、每位护士对轮换的理解不同,故难以真正落实注射部位的正确轮换。王丽[3]、刘海燕[4]等也设计了相关的胰岛素注射卡,但多针对患者自我胰岛素注射时使用,关注的是患者自我注射胰岛素的部位轮换。而临床上,胰岛素的应用遍及全院各个病区,临床上多个护士、不同时间为同一患者注射胰岛素的情况普遍存在,如何确保注射部位轮换的规范落实成为亟待解决的问题。因此,为更好落实临床护士执行胰岛素注射部位的正确轮换,有效减少患者注射胰岛素后皮下硬结、脂肪萎缩等不良反应的发生,我科设计了简单易行的胰岛素注射部位轮换记录卡,该卡图像直观鲜明,成本低廉,临床实用价值高,现在已经广泛应用于临床工作中,取得较好效果。现报道如下。

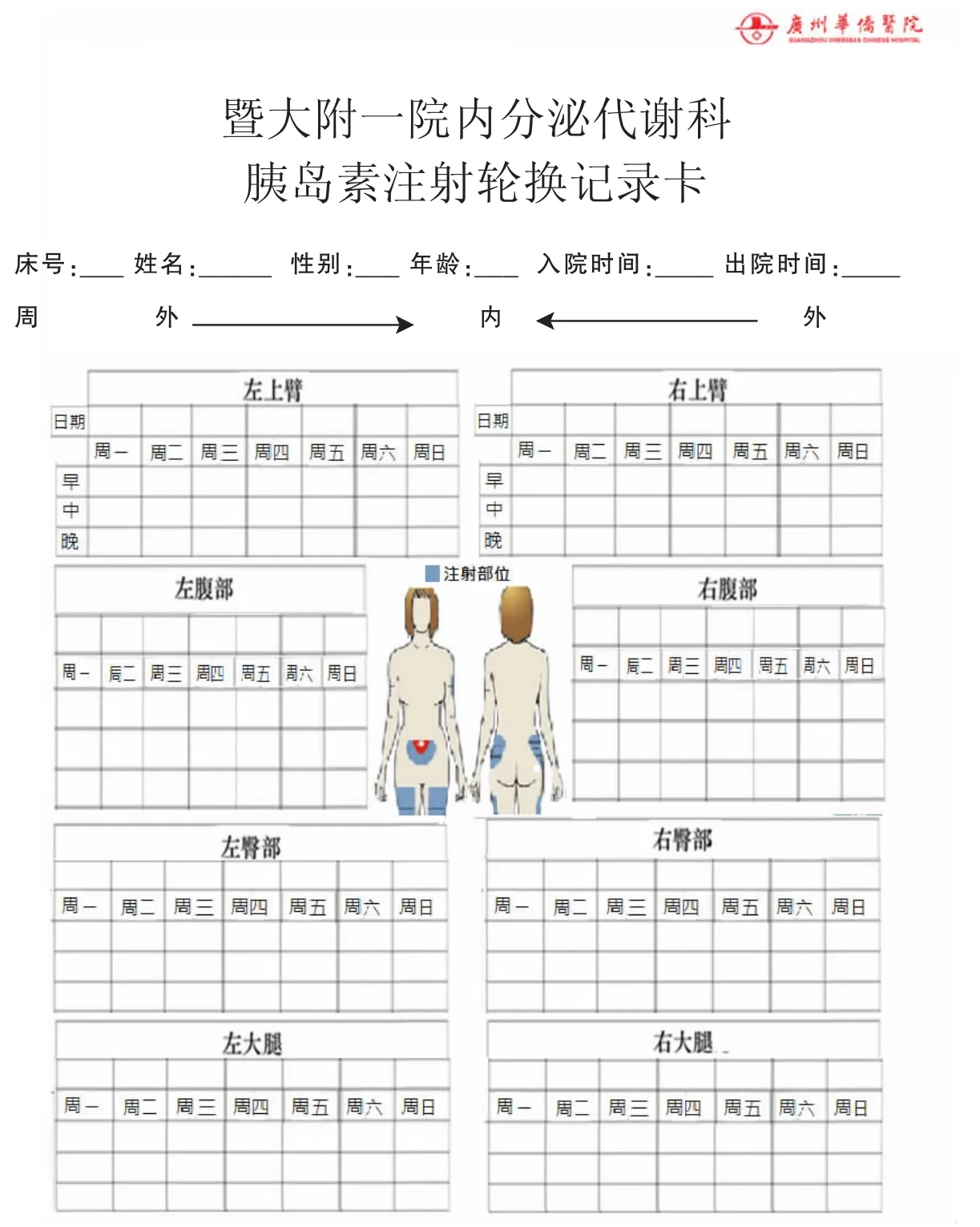

1 胰岛素轮换记录卡的设计

《中国糖尿病药物注射技术指南2011版》指出,适合注射胰岛素的部位分别是腹部、大腿外侧、上臂外侧和臀部外上侧。指南推荐了一种有效的注射部位轮换方案,是将注射部位分为4个等分区域,每周使用一个等分区域,左右部位轮换注射,避免在一个月内重复使用同一注射点。在任何一个等分区域内注射时,每次注射点都应间隔至少1 cm[2]。遵循指南,结合临床实际,本科设计了胰岛素注射部位轮换记录卡。该卡按照人体解剖学位置进行设计,内容包括:患者的床号、姓名、年龄、诊断、入院时间、出院时间以及注射轮换4大等分区域图示,上臂等分区域(左上臂、右上臂);腹部等分区域(左腹部、右腹部);大腿等分区域(左大腿、右大腿);臀部等分区域(左臀部、右臀部)。每个区域至少可注射21次,注射周期为1周;横列分别标明:周一、周二、周三、周四、周五、周六、周日;竖列分别标明为:早(早餐)、中(中餐)、晚(晚餐)(即注射餐时胰岛素用)。要求每次胰岛素注射完毕,操作者在记录卡上对应的方框内签字并写上注射时间,注射卡背面有记录指引。胰岛素轮换记录卡正面见图1、背面见图2。

图1 胰岛素轮换记录卡(正面)

图2 胰岛素轮换记录卡(背面)

2 临床应用

2.1 一般资料 选择2015年1—5月在内分泌科住院并需要进行胰岛素注射的糖尿病患者80例,按入院先后将患者编号1-80,然后利用Excel的随机函数rand产生80个随机数字,与患者编号一一对应,即每个编号对应一个随机数字。将这80个随机数字由小到大排序,前40个随机数对应的患者分入观察组,后40个随机数对应的患者分入对照组。其中,观察组 40 例,男 24 例,女 16 例,年龄(52.51±10.52)岁,在常规健康教育的基础上,采用轮换记录卡辅助进行注射部位的轮换。对照组40例,男22例,女18例,年龄(57.51±9.31)岁,按照常规健康教育指导患者进行注射部位轮换,不采用轮换记录卡。病例纳入标准:符合1999年WHO的糖尿病诊断标准,有正常理解和接受能力。排除标准:智力障碍的患者。2组患者性别、年龄、病程、病情及症状等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.2 方法

2.2.1 胰岛素注射轮换记录卡启用前现况调查 2014年4—6月护士以常规的自由轮换方法为120例患者进行胰岛素注射1 980次,不使用注射部位转换卡,护士对上一次的注射点或者注射部位不太了解,患者往往也记不清上一次的注射点,护士按照自己对轮换部位的理解或患者的要求进行注射。正确进行部位轮换的次数为947次,护士落实注射部位正确轮换的执行率为47.8%。

2.2.2 胰岛素注射轮换记录卡的应用

2.2.2.1 遵循指引,结合临床护理需求,研发胰岛素轮换记录卡的设计(图1),放置在床尾夹中。

2.2.2.2 编写 “胰岛素注射部位轮换的操作流程”(图2)。并归纳为口诀,方便记忆:先左后右,从外到内,由上到下,区域轮换,次点轮换,患者参与。护士首次为患者注射胰岛素时启用轮换记录卡,从左上臂开始,依次是左上臂—右上臂—左腹部—右腹部—左大腿—右大腿—左臀部—右臀部,如:患者注射的是“三短一长”方案(即3餐前注射超短效胰岛素,睡前注射长效胰岛素),3餐前的超短效胰岛素注射选择从左上臂相应的部位开始,睡前的胰岛素注射选择从左臀部相应的部位开始。

2.2.2.3 编写各注射部位的定位方法的指引(图3)。方法是以手为依托,操作者举起一侧手掌放置于适合胰岛素注射的各部位,依照口诀作为指引选取注射点。

图3 胰岛素注射部位的定位方法

2.2.2.4 胰岛素注射部位轮换卡使用方法 2014年7—12月进行护理专案改善项目,项目主题为《提高护士对胰岛素注射部位正确轮换的执行率》。责任护士首次为患者注射胰岛素时建立注射部位轮换记录卡[4],从左上臂开始,依次是右上臂—左腹部—右腹部—左大腿—右大腿—左臀部—右臀部,如:患者注射的是“三短一长”方案(即三餐前注射超短效胰岛素,睡前注射长效胰岛素),3餐前的超短效胰岛素注射选择从左上臂相应的部位开始,睡前的胰岛素注射选择从左臀部相应的部位开始。先评估注射部位皮肤,若皮肤异常(硬结、红肿、脂肪增生等),请在该区域标明,不予选择。若所选择的注射部位皮肤完好,操作者以左手中指置于患者三角肌下缘外后侧,拇指外一指间距,拇指、食指、中指、无名指、小指、小指外一指间距,所在列位,分别为周一、二、三、四、五、六、日注射区域,每根手指所在列位,以中指指尖高度为准,从上至下选择3个点(点间间距至少1 cm),分别为早餐、中餐、晚餐注射区域;操作者根据具体日期及餐次选择相应注射部位。如8月15日周二上午新入院患者,护士周某中餐前初次为患者注射时选择中指所在列位中间部分,注射完毕,操作者在轮换卡中相应方框内签名;护士刘某在晚餐前执行医嘱时,选择中指所在列位下段,以此类推。

2.2.3 患者自我注射胰岛素 对照组按照常规健康教育指导患者进行注射部位轮换,不采用轮换记录卡。观察组40例自我胰岛素注射的患者,启用胰岛素轮换记录卡,将轮换记录卡的使用、轮换口诀、注射部位定位的方法详细向患者讲解、示范 (重点腹部、上臂、大腿,臀部患者操作不方便,故不推荐患者使用),患者在护士的指导下,按照定位方法注射,操作完成后在轮换记录卡相对应的方格内签名。出院前由责任组长考核其是否能按指引正确操作,对没有掌握的患者进行再次指导。出院时,将轮换记录卡交予患者,交代相关注意事项,并在出院后进行电话追踪3次(出院后1周、1个月、3个月),以确保患者能持续正确的进行部位轮换,减少皮下硬结、脂肪萎缩等不良反应的发生。

2.2.4 评价指标 指定1名责任组长每日进行现场评估,护士长每周抽查,调查护士使用胰岛素注射部位轮换卡前(2014年4—6月)后(2014年7—12月)的正确轮换执行率;收集住院期间护士注射胰岛素不良反应发生情况,以及患者出院后使用轮换记录卡进行注射部位正确轮换的执行情况。

2.2.5 统计学处理 采用SPSS 16.0对数据进行统计学分析。计数资料采用χ2检验,对所有假设检验均采用双侧检验,P<0.05为差异有统计学意义。

3 结果

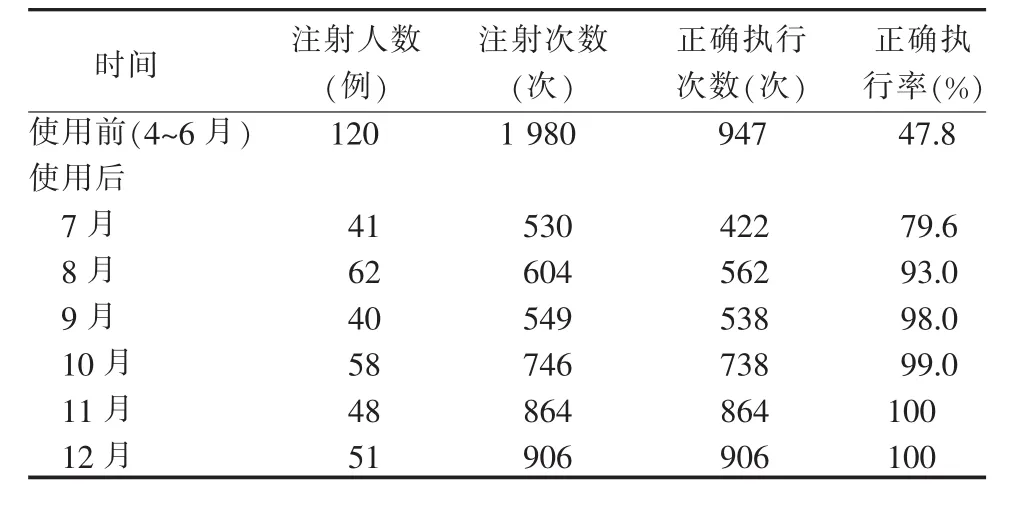

3.1 护士胰岛素注射部位正确轮换的执行情况使用胰岛素注射轮换记录卡前,进行为期3个月的现况调查,胰岛素注射的患者数为120例,注射次数为1 980次,正确进行部位轮换的次数为947次,护士落实注射部位正确轮换的执行率为47.8%(表1)。使用轮换记录卡后,护士落实注射部位正确轮换的执行率[5]逐月上升,见表1。

表1 护士胰岛素注射部位正确轮换的执行情况

3.2 患者注射部位不良反应的发生情况比较 启用胰岛素注射轮换记录卡前后,护士为患者实施胰岛素注射,注射部位不良反应的发生率明显降低,有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 胰岛素注射轮换记录卡使用前后患者注射部位不良反应的发生情况(例,%)

3.3 患者胰岛素自我注射的部位轮换情况比较使用胰岛素注射轮换记录卡前后,患者出院后1周、出院后1个月、出院后3个月实施自我胰岛素注射,其注射部位轮换的执行情况比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表3 患者胰岛素自我注射的部位轮换情况

4 讨论

4.1 胰岛素注射部位轮换记录卡的应用效果分析在临床实际中,本研究者观察到部分护士在执行部位轮换时与指南要求存在一定差距。大多数护理人员能意识到胰岛素注射部位轮换的重要性,但在实际操作时,只有部分人员能够按照指南的要求正确执行。具体分析原因:(1)护士方面,培训不足,重视不够,未意识到潜在的风险;没有统一胰岛素注射轮换流程;工作繁忙,无法准确的交接注射部位[6];多人为同一患者注射。由于护士工作轮班性质,每班更换的人员不同,注射胰岛素的护士不是同一人,加上轮换注射无统一规范的交班制度,因此护理人员在进行注射操作时,对轮换部位的理解是不同的。如果病房护士不能做好胰岛素注射部位的轮换,那患者出院后就更难执行正确的部位轮换了。(2)患者方面原因,对胰岛素技术掌握不到位,对胰岛素注射知识的认识不足[5]。

胰岛素注射部位正确轮换的要求的是:不同注射部位间每周的区域轮换和同一注射区域内的次点轮换。每周轮换1个注射区域,避免在1个月内重复使用同一注射点,当本周注射部位执行完毕,自动轮换到下一个注射部位。按照统一的注射部位定位方法实现同一注射区域内不同注射点之间的轮换。

胰岛素注射部位轮换记录卡的应用规范了护士注射轮换行为,避免了在同一部位反复注射的可能性;胰岛素注射部位轮换卡既能规范护士的正确轮换行为,强化部位轮换的理念,也能把这种轮换方法教授给患者,帮助患者更好地进行部位轮换。由表1可见,护士对胰岛素注射部位的正确轮换率从原来的47.8%提高到100%。表2显示,应用胰岛素注射部位轮换卡,患者皮肤不良反应(硬结、脂肪萎缩等)的发生较对照组明显减少,有效确保了注射部位的正确轮换,提高安全性。表3结果提示,使用轮换记录卡的患者比未使用患者更能正确、持续的进行胰岛素注射部位轮换(P<0.05),从而减少长期胰岛素注射患者的局部不良反应,减少血糖的波动。因此,该记录卡的应用具备良好效果。

4.2 研究局限性 本设计仍有一定局限性,由于研究样本量相对较少,所有患者均为住院糖尿病患者,且依从性较好,应用效果较好;同时本研究未对患者进行长期跟踪随访,该轮换卡对于患者部位轮换的长期影响暂不得而知,提示需要进行进一步研究,对该轮换卡进行进一步的修订和完善,可在广大注射胰岛素的糖尿病患者中推广应用。

[1]许 丽.胰岛素注射卡的设计与应用[J].护士进修杂志,2007,22(5):469.

[2]中国医学会糖尿病学分会,中国糖尿病药物注射技术指南2011版(节选)[J].柳州医学,2012,25(3):207-209.

[3]王 丽,陶 花.住院患者胰岛素注射部位轮换图的设计与应用[J].护理学杂志,2013,28(19):23-24.DOI:10.3870/hlxzz.2013.19.023.

[4]刘海燕,宋立源.胰岛素注射部位轮换规范记录卡的设计和应用[J].中华现代护理杂志,2010,7(2):100-102.

[5]周 燕,黄洁微,何金爱,等.持续质量改进在护士执行胰岛素注射部位轮换中的应用[J].齐鲁护理杂志,2016,22(3):105-106.DOI:10.3969/j.issn.1006-1256.2016.03.052.

[6]李 政,赵燕君,等.表盘式腹部胰岛素注射导引卡的制作[J].护理学报,2015,22(22):74-75.

R473.5;R471

B < class="emphasis_bold">[DOI]1

10.16460/j.issn1008-9969.2016.19.075

2016-05-13

广东省科技厅资助项目(2016B010108008)

周 燕(1975-),女,广东广州人,本科学历,主管护师。

周佩如(1962-),女,广东江门人,硕士,硕士研究生导师,副主任护师。

江 霞]