空间结构视角下的农民发展能力研究*

张 磊,简小鹰,冯开禹

(1.安顺学院经济与管理学院,贵州安顺 561000; 2.中国农业大学人文与发展学院,北京 100193;3.安顺学院资源与环境工程学院,贵州安顺 561000)

·研究报告·

空间结构视角下的农民发展能力研究*

张 磊1,简小鹰2,冯开禹3

(1.安顺学院经济与管理学院,贵州安顺 561000; 2.中国农业大学人文与发展学院,北京 100193;3.安顺学院资源与环境工程学院,贵州安顺 561000)

通过实证方法证明农民的发展能力与3个空间的关系为:随着农民认知空间的扩大,首先产生行动上的冲动,进而是行动空间的扩大; 而在行动中遇到困难时,便会在其认知的基础上,引发更深层次上的思考,使其思维空间得以拓展,并作用于认知空间。农民发展能力的提高是3个空间同步协调持续扩大的结果,正是3个空间的扩大对农民发展能力的提高起到了极大的促进作用,空间拓展是农民发展能力培养的一种手段和一种途径,同时更是一种目的。农民发展能力不仅存在于农民的认知空间,通过学习能力表达和学习过程来实现,同时取决于思维空间的活跃程度。因此,农民发展能力的建设存在2种途径:一种是农民先开启行动空间,通过学习过程导致认知空间和思维空间的变化,最后再作用于行动空间,这一过程伴随着农民发展能力的提升(由“行”到“知”); 另一种是通过外力作用于农民的认知空间,直接带动认知空间的扩大并作出决策,最终使行动空间也发生变化,接下来重复第1种情况,最终完成这一循环的农民能力也得到提升(由“知”到“行”)。在实践中,上述2种情况在不同的农民身上表现不同; 大多数农民属于第1种情况,其发展能力多是通过实践获得; 而现阶段对农民的教育与培训、科技下乡与农村科普活动属于第2种情况,以主动拓展农民思维空间的方式提高农民的发展能力。

农民发展能力 空间结构 行动空间 认知空间 思维空间

0 引言

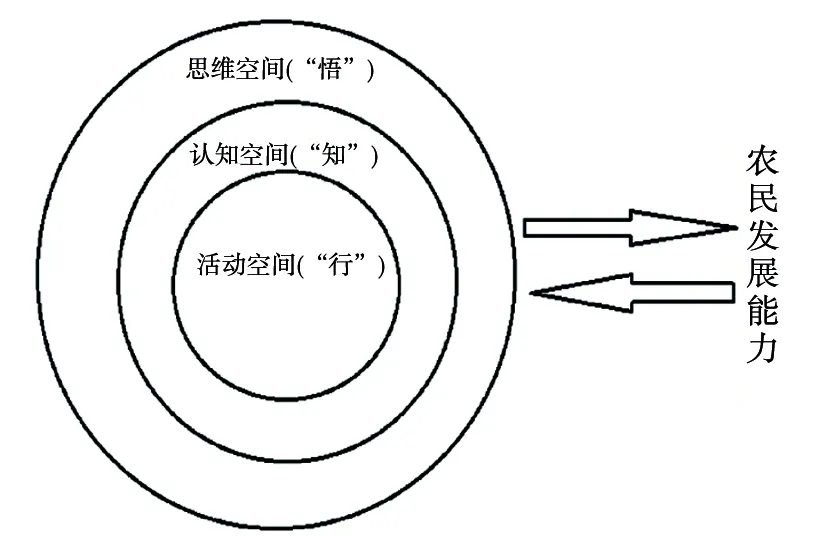

图1 农民发展能力的空间结构

现代农业是技术密集型和资本密集型的产业,基本特征是采用现代先进的生产设施以及现代经营管理手段,实行规模化和集约化生产,提高土地生产率和劳动生产率,促进农业可持续发展[1],而现代农业的实施需要能力较强的现代农民,换言之,需要农民具备一定的发展能力。农民发展能力是指在市场经济环境中,农民自身主动地获取信息、自主决策,并赋予实施,使自身和家庭实力不断增强、生活水平不断提高,最终不断完善自己的能力。农民的发展能力由农民的活动空间、认知空间和思维空间组成的空间结构形成,这3个空间的相互作用与变化决定了农民发展能力的变化。3个空间的结构关系如图1所示,其中,活动空间是一种实际存在的地理空间,即人们通常所说的“行”的空间。认知空间与思维空间是一种虚拟的空间,是并不能直接发现但又实际反映农民生产生活特点的一种空间表现。认知空间是人们头脑中对事物所形成的认识边界,即人们通常所说的“知”的空间,思维空间是指人思维运动的空间[2],即人们通常所说的“悟”的空间。

在研究区域选择上,由于3个空间在农民群体中普遍存在,选取不同时空类型或区域尺度对研究结论并无太大影响,重在考虑研究区域农民内部结构是否具备分析农民发展能力的适宜性,调查地点选择应当满足以下3个条件。

第一,在贵州调研时,当地形成了3种具有代表性的农村(表1)。按照这一分类方法,该研究所选择的农村应属于贵州“中间地带”的农村,否则村庄代表性就难以保证。

表1 贵州农村的3种类型

村庄类型发展特点占全省村庄的比例(%)城市郊区农村产业结构和土地利用形式受城市影响深刻,村庄经济社会发展水平较高,人口就业的非农化程度高6~7边远山区农村远离城市,位于喀斯特深山区,交通不便,水、电、教育、邮路、集市等基础设施差。经济水平低、村民生活水平低23~34“中间地带”农村处于城市郊区农村和边远山区农村之间,农耕条件较为优越,农业基础设施有一定基础,农村社会内部、经济结构发育较为成熟,更趋向于与城市的交流,但经济、社会能量有限60~70

第二,这类农村目前尚未受到国家某项政策的倾斜和特殊照顾,尚未受城市化强烈影响而进入城市的辐射圈内。也就是要比较“纯净”,这才易于把握村落发展的内在资源。

第三、研究农民发展能力,对农民对象的选择是有要求的。由于我国农民的分化过程十分复杂,简小鹰(2010)将其分为传统农民、兼业农民和专业农民。在研究农民发展能力时,如果所涉及的调查对象不能涵盖上述所有农民,所得出的结果无疑是片面而不具说服力的。因此,被调查村各类农民应当完备。

根据以上条件,本文选择了安顺市西秀区大西桥镇九溪村为研究对象,该村属于“中间地带”农村,既不在主要交通干道且属于中心城市公路网覆盖范围内,也无国家特殊政策支持。此外,至今仍还保留部分传统农业经济结构,具备一定数量的传统农民; 长期外出打工和短期外出打工以及在外地打工和在本地打工的兼业农民大量存在; 还有一部分农民依靠科学技术,在各级政府的农业发展项目中成为农业技术示范户或农民技术员,其生产力水平得到极大提高,专业农民特征明显。这些表明:该村农民类型较为完备,分析农民发展能力是具有代表性的。

1 3个空间的范围与表现形式

1.1 活动空间的范围和表现形式

对活动空间而言,首先,活动空间的范围是农民就业活动在地理空间所能达到的最大范围,这一范围在地理空间上存在明显的边界。其次,活动空间的表现形式不同。调查中表现为5种形式:第1种是“一点”式,通常表现在务工距离较远的被调查者中,若以城镇为基本的地理单元,以1年为基本的时间单元,调查者到某地打工,活动空间只局限在这一城镇内(事实上可能局限在某一企业或工厂内),在1年之中很少回家(一般不超过3次)。第2种是“多点式”,通常表现在务工距离较远的被调查者中,这类人1年内回家的次数一般不会超过3次,但活动空间至少会在2个以上的城镇内变化。第3种是“两点一线”式,通常表现在务工距离较近的被调查者中,虽然这类被调查者的务工地点也局限在某一城镇或某一企业中,但在1年之内返回家乡的次数较多(通常是在10次以上,不会少于3次),如果其常年居住在务工地,活动空间呈现“务工地—家乡”的形式,如果其居住在某村,那么活动空间表现为“某村—务工地”的形式。第4种是“平面”式,这类被调查者常年居住在某村,并以某村为中心从事个体经营或其他行业, 1年内活动空间范围遍及周边多个城镇,活动空间几乎呈现平面表现形式。第5种是“原地式”,这类被调查者常年居住在某村,以务农为主,一般无外出(表2)。

表2 被调查农民活动空间表现形式

活动空间表现形式被调查者距离某村的远近性别、婚姻状况所占比例(%)“一点”式远未婚男性为主20.1“多点”式远全为男性18.6“两点一线”式近或居住在某村已婚男性为主47.5“平面”式居住在某村已婚女性为主11.8“原地”式居住在某村已婚女性为主2.0

表3 被调查农民认知空间表现形式

1.2 认知空间的范围和表现形式

认知空间是被调查者头脑中对自己熟悉的事物所形成的认识边界,因此认知空间的范围大小可以通过被调查者知识的多少以及对外界事物的了解程度来评价。事实上,认知空间是人的信息存储空间,其大小表现为农民获取信息能力的强弱与实际获得信息的多少。为研究方便,调查时首先对被调查的120个样本按照“传统农民、兼业农民、专业农民和职业农民”进行了分类,然后设计了包含50个与农民日常生产生活密切相关问题的测评问卷,根据农民作答结果并结合农民生产能力和经营管理能力结构访谈情况,最终发现传统农民认知空间最小,兼业农民稍大,专业农民更大,职业农民最大(表3)。

1.3 思维空间的范围和表现形式

图2 思维空间的表现形式

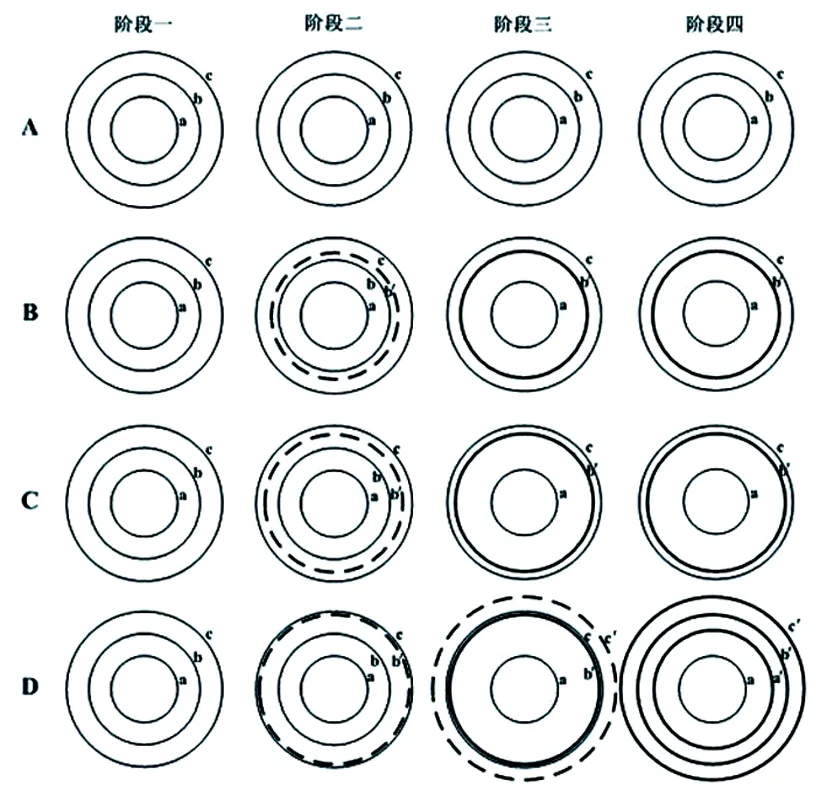

图3 农民发展能力与3个空间的关系

思维空间是信息处理空间,思维空间的大小决定了农民信息利用能力的大小,思维空间与认知空间的共同作用决定了农民行为的有效性。思维空间的表现不是孤立的,调研中发现农民行为与其信息占有量(认知空间)和信息利用能力(思维空间)有关,为此构造了农民的行为矩阵,纵轴表示农民占有的信息量,横轴表示农民对这些信息的使用能力(图2)。在这一行为矩阵中,农民的位置越靠近矩阵的右下方,表示农民的行动决策越科学,农民所采取的行为也越接近最优化行为。例如在行为矩阵右下角的A,不仅拥有关于行动的所有信息,还具有最高的信息使用能力,因此其选择的行动空间不仅位于可带来收益的区域范围内,而且是这一区域内的最优地点; 而在行为矩阵左上角的B,不仅拥有的信息少,信息使用能力也很低,因而其行动空间落在了可带来收益的区域范围之外。当然,A和B是农民群体中的2种极端情况(分别占3.4%和5.2%),对于绝大多数农民而言,一方面不会拥有关于行动的全部信息,另一方面也不可能具备极强的信息使用能力,绝大多数人在行为矩阵中的位置介于A和B之间,例如C和D,其行动空间选择的结果是会在带来收益的区域范围之内,也会在区域外。

2 3个空间的相互作用与发展能力的关系

农民发展能力的提升体现在农民能否实现3个空间交叉部分面积的持续扩大。图3将3个空间的位置简化为思维空间包含认知空间,认知空间包含行动空间的情况。其中,横向表示农民发展的4个阶段,纵向表示不同的农民,同心圆的内圈表示农民的行动空间,中圈表示认知空间,外圈表示思维空间。假设有A、B、C、D 4位潜在务工者,他们在离开村庄之前行动空间(a)、认知空间(b)与思维空间(c)都相同,并且在一个原始务工者M的介绍下,同时到某市某企业务工,这一过程中A、B、C、D的行动空间扩大情况也是一致的(阶段一)。在企业内他们从事的工作是一样的,为掌握生产技术,他们都需要向M学习,在这一过程中A最为懒惰,每天旷工,不进行任何学习,因而认知空间没变化,而B、C、D都认真向M进行观察学习,经过一段时间后,B、C、D的认知空间都得到了扩展(从b扩展到b’),但由于这3人思维水平有所差异,认知空间的扩展并不同步,呈现B 当然,这个例子是3个空间位置关系的一种极端情况,在平面几何中, 3个圆可以有几十种位置关系,不再一一列举。这充分说明农民发展能力与3个空间之间关系的复杂性,但有一点可以肯定,无论哪种位置关系, 3个圆重合部分的面积代表农民的发展能力,在空间相互作用过程中,只有这一面积能够持续扩大,农民发展能力才能得到持续提升。 通常,农民能力的获得是通过以下2种方式:一种是先“知”后“行”,农民在这一过程中是被动的,另一种是先“行”后“知”,农民在这一过程中是自发的。 3.1 先“知”后“行” 这种方式是由外力率先作用于农民的思维空间,使农民产生学习过程,扩展自身的认知空间,增加自身的知识量和信息量,在此基础上作出决策来指导行动,使活动空间发生变化。由于认知空间先于活动空间扩大,所以这种方式也可以简称为先“知”后“行”。当然,在现实中农民学习动力、学习能力、学习途径以及学习环境都会影响农民的学习效果[3],国家对农民进行教育培训,开展农村科普工作等,都是扩展农民认知空间的措施,通过对农民进行全面系统的教育与培训,使农民学习知识与技能,培养致富创业本领[4]。这些工程的实施,使农民的认知空间得到扩展,并付诸于行动,导致了自身行为的变化。 然而,很多农民认知空间扩大的过程不是持续的,原因在于很多农民在学习过程中遇到瓶颈就退缩了,认知空间不能继续扩大甚至回到了扩大前的状态。在调查中发现,通过一些培训项目,有的农民开始种养新品种,可一旦出现困难或问题,例如病虫害或减产,或是因为市场价格低而亏本,这些农民往往不是为了解决问题而进一步学习,而是选择放弃自认倒霉。一部分农民接受了农村劳动力转移培训,就业活动空间扩大到城市,但在城市务工时,自身学习过程本不该间断,但很少有农民能继续这一过程,更少有农民能在学习过程中突破瓶颈,认知空间和思维空间难以持续扩大。 3.2 先“行”后“知” 这种方式率先作用于农民活动空间,通常是农民外出务工或从事个体经营扩大了自身活动空间,而活动空间的扩大意味着接触到更多的信息和知识,一些农民由此开始了学习过程,使自身的认知空间扩大。当然,学习过程中的瓶颈依然存在,一部分农民的学习过程就此中断,认知空间的拓展也停止,也有一部分农民突破了瓶颈,实现了认知空间质的变化,这一变化改变了农民原先的决策,支配农民在能够带来收益的空间展开新一轮行动。Coleman[5]指出了社会关系网络是学习者获取知识信息的重要来源,国内学者林南[6]、陈成文[7]等特别强调了由社会关系网络中的“强关系”与“弱关系”都为农民的学习资源的获得提供了重要桥梁与纽带作用。农民学习的结果,除了体现在知识的增加与能力的提升外,更重要的是又反作用于社会关系网络,加强了自身的社会关系网络强度。赵延东[8]指出:农民通过教育培训的学习过程固然可以提高能力并带来收益,但农民通过社会关系网络进行着一种更普遍的学习,对农民能力的提高发挥着更大的作用。安海燕[9]指出:构建农民工良好的新型社会资本是提升农民工能力与生活满意度的有效途径。可见,在分析农民学习过程时,不能忽视社会关系网络的影响。 先“行”后“知”是农民自发获得能力的方式,这种方式不排除有些农民行动的盲目性。因缺乏政府和有关部门组织的培训,农民活动空间扩大后的学习行为也是靠自发产生,与接受培训后的农民相比,农民在这种方式中承担了更大的风险。 农民自身发展必须依靠学习,在学习过程中必须不断突破瓶颈才会引起能力提升。在瓶颈突破过程中,活动空间的突破最为快捷,第二是认知空间,最慢的是思维空间。如果农民不能或不愿突破瓶颈,其发展能力就会停滞。调查中遇到的许多农民就业经历丰富,行业转换也较为频繁,对市场变化的反应也十分灵活迅速。但这类农民的一个共同特点是:在任何一个行业中学习过程都是中断的,通常是自己主动放弃或遇到困难后放弃,缺乏突破瓶颈的经历, 3个空间并没有本质的变化。孙兆霞[10]也指出:这些农民经历复杂,头脑机敏,但做事情总是涉足不深、浅尝辄止,一旦发现势头不对就立刻退缩,稳妥有余而冒险不足。这些优势与弱势共同限制了他们的发展。 农民发展能力与农民的活动空间、认知空间与思维空间存在着密切的联系。农民的活动空间是一种实体空间,应注意地理因素对农民行为的影响[11]。农民的认知空间和思维空间都是虚拟空间,学习过程导致了认知空间的变化,而农民突破发展中的瓶颈,导致了思维空间的变化。农民发展能力的获得有先“知”后“行”和先“行”后“知”两种方式,无论是哪种方式,农民只要能够突破瓶颈,完成其中的循环,不使空间作用过程中断,其发展能力就会得到提高。如果农民不能或不愿突破瓶颈,其发展能力就会停滞,但目前我国农民能力培养过程中并未把两种方式结合起来。 [1] 靳淑平. 我国现代农业发展的演进分析.中国农业资源与区划, 2014, 35(5): 95~98 [2] 边馥苓. 现实空间、思维空间、虚拟空间——关于人类生存空间的哲学思考.武汉大学学报(信息科学版), 2003,(1): 9~14 [3] 钟真, 简小鹰.农民工的学习过程研究——基于北京城市建筑工人的调查.南方人口, 2010,(1): 14~18 [4] 张磊, 简小鹰,孙哲.我国农民科学素质教育培训方式分析及评价.职教论坛, 2011,(21): 36~38 [5] Coleman J S.Social capital in the creation of human capital.American Journal of Sociology, 1988, 94(1): 95~120 [6] 林南. 社会资源和关系的力量:职业地位获得中的结构性因素.国外社会学, 1999,(3): 25~28 [7] 陈成文, 王修晓.人力资本、社会资本对城市农民工就业的影响——来自长沙市的一项实证研究.学海, 2004,(6): 57~60 [8] 赵延东, 王奋宇.城乡流动人口的经济地位获得及决定因素.中国人口科学, 2002,(4): 11~16 [9] 安海燕, 张树峰.农民工社会资本对生活满意度影响研究.中国农业资源与区划, 2015, 36(4): 67~70 [10]孙兆霞. 屯堡乡民社会.北京:社会科学文献出版社, 2005,107~108 [11]常伟. 留守农民种田行为研究——基于安徽的实证分析.中国农业资源与区划, 2013, 34(6): 192~195 RESEARCH ON DEVELOPMENT CAPACITY OF FARMERS FROM THE PERSPECTIVE OF SPATIAL STRUCTURE Zhang Lei1,Jian Xiaoying2,Feng kaiyu3 (1. College of Economy and Management , Anshun University, Anshun, Guizhou 561000, China;2. School of Humanities and Development, China Agricultural University, Beijing 100193, China;3. College of Resource and Environment Engineeringt Anshun University, Anshun, Guizhou 561000, China) This paper analyzed the relationship between a farmer's development ability and his "three spaces", i.e., action space, cognitive space, and thinking space. The results showed that with the farmer's cognitive space being expanded, firstly he had the impulse of action, and then the action space enlarged; when encountering the difficulties during the process of action, it would cause him think deeply based on his cognition, and his thinking space would extended and in turn impact the cognitive space. The improvement of a farmer's development ability was the result of the three spaces being expanded synchronously, coordinately and continuously. Therefore, a farmer's development ability can be achieved through learning capacity and process, and the vibration degree of thinking space. Therefore, there were two ways for farmers to construct their development ability. One way was that farmers started from their action spaces, made changes in their cognitive and thinking spaces through learning process, and in turn impacted their action spaces. This process was accompanied by the improvement of farmers' development ability (from "practice" to "know"). Another way was to impact a farmer's cognitive space through external forces to enlarge cognitive space, and finally extend his action space, his ability would be improved (from "know" to "practice"). These two kinds of situations differed in different farmers: most farmers belonged to the first kind of situation in which the development of ability was acquired through practice; while the education and training of farmers and science popularization activities in rural districts belonged to the second kind of situation which improved a farmer's development ability by enlarging his thinking space. development ability of farmers; structure of spaces; action spaces; cognitive spaces; thinking space 10.7621/cjarrp.1005-9121.20160408 2015-06-20 张磊(1981—),男,河北磁县人,博士、副教授。研究方向:农村区域发展。Email:zhanglei424@126.com *资助项目:贵州省高等学校人才创新团队项目“黔中农村区域环境综合治理创新团队”(黔教合人才团队字[2013]22); 安顺学院博士科研基金“农民发展能力的空间结构研究”(BSJJ2012002) F304.6 A 1005-9121[2016]04-0047-063 农民发展能力获取的空间解释

4 总结