基于市域的中国城乡一体化发展水平评价*

董光龙; 张红旗

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,陆地表层格局与模拟重点实验室,北京 100101; 2.中国科学院大学,北京 100049)

·问题研究·

基于市域的中国城乡一体化发展水平评价*

董光龙1, 2; 张红旗1※

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,陆地表层格局与模拟重点实验室,北京 100101; 2.中国科学院大学,北京 100049)

城乡一体化是城镇化的最高阶段和终极目标,城乡一体化发展水平可以反映城乡发展是否协调和可持续。文章从社会、经济、环境和空间等四个方面选取了13个评价指标,构建了以市域为单元的城乡一体化发展水平评价指标体系,综合评价了我国2010年城乡一体化发展水平及其空间分布特征。结果表明:(1)我国社会、经济、环境和空间一体化发展水平中等及以上的市所占比例分别为62.50%、71.43%、61.01%和61.90%,经济一体化发展水平相对较好,社会、环境和空间一体化发展水平次之。(2)我国城乡一体化发展水平总体一般。城乡一体化发展水平高、较高、中等、较低、低的市所占比例分别为13.10%、21.43%、33.04%、23.81%和8.63%。(3)社会、经济、空间一体化发展水平与经济发展水平协同性较好,尤其是社会和经济一体化发展水平与经济发展水平具有空间上的重叠性; 空间一体化发展水平差异显著,各等级市集聚连片且圈层结构分布格局明显; 环境一体化发展水平与经济发展水平不协调,部分经济较发达的地区环境一体化发展水平反而较低,并且空间分布复杂,省域内差距较大。(4)城乡一体化发展水平受自然条件、交通、区位和经济发展水平的影响较大,东中西差异明显,与我国的三级阶梯分布具有较高的相似性。城乡一体化发展水平较好的地区主要分布在东南沿海,尤其是的长三角、珠三角以及东部部分省会城市等经济发达地区,而自然条件较差、经济落后的西南部地区是较低城乡一体化发展水平的主要聚集区。

城乡一体化 市域 评价 中国

0 引言

城乡一体化既是城镇化过程中城乡社会经济的综合发展过程,又是城镇化发展的最高阶段和终极目标,它体现的是城乡协调和可持续发展理念[1]。目前,世界上约有一半以上的人口居住在城市地区,据预测到2050年发展中国家的人口城镇化率将达到67.2%[2]。中国作为一个发展中国家,自改革开放以来,社会经济快速发展,城镇化和工业化水平显著提高。但长期以来城市发展对农村资源的掠夺和对农业、农村发展的忽视,导致农村地区发展缓慢落后,城乡差距进一步扩大。表现最为直观和显著的是城乡居民人均收入比由1978年的2.57扩大到2008年的3.31,尤其是21世纪以来城乡收入差距扩大的趋势更加明显[3]。世界多数国家和地区的城乡居民人均收入比为1.51左右,超过2.1的极少,在韩国、中国台湾等经济起飞时期,城乡居民人均收入比约在1.4~1.6之间[4]。根据世界银行统计, 2010年我国人口城镇化率约为49%,高于同为发展中国家的印度,而美国、日本、加拿大等发达国家的人口城镇化率均在81%以上,差距仍然很大。由此看来,我国城镇化的发展并未有效带动乡村的发展,空心村[5]、城中村[6]等大量出现,城乡之间各方面的差距有加大的趋势,且城乡一体化水平与发达国家差距较大。因此,研究我国城乡一体化整体发展水平以及区域差异性,是保障城乡协调可持续发展,实现城乡一体化亟需解决的科学问题。

以往研究对城镇化[7-9]、城市扩张[10, 11]的关注较多,近年来空心村[12]、乡村转型发展[3]、城乡协调发展[13-14]、城乡统筹发展[15-16]逐渐引起学者的重视,但城乡一体化的量化研究相对较少[17-18],且多集中在单个省[19-22]、市级[23-25]层面上,少数全国尺度城乡一体化研究以省级为评价单元[26-27],这无疑掩盖了省内的区域差异,削弱了其对城镇化、城乡一体化发展的指导作用。市域作为一个整体,既包含城市建成区,又包含乡村地域,是城乡一体化相关政策措施的直接实施对象。因此,基于市域的城乡一体化评价能较好的反映城乡一体化发展水平及区域差异性。但目前尚未有在全国尺度上以市域为评价单元的城乡一体化研究。

该文借助GIS平台,以更能体现城乡一体化发展水平区域差异的市域为评价单元,从社会、经济、环境和空间4个方面综合评价我国目前城乡一体化发展水平,分析城乡一体化不同发展水平的市域数量及其空间分布,为我国城乡一体化发展以及相应政策的制定提供科学参考。

1 研究数据与方法

1.1 研究范围与数据来源

研究针对全国336个地级市(包括直辖市)2010年的城乡一体化发展水平进行评价。

所采用的数据包括:(1)市级行政区划数据,来自中国科学院资源与环境数据库。(2)社会经济数据,来自《中国区域经济统计年鉴》(2011年)、《全国第六次人口普查数据》、《中国城市统计年鉴》(2011年)、《中国环境年鉴》(2011年)、各省2011年统计年鉴等。其中,个别指标需要利用统计年鉴中原始数据进行计算处理获得。另外,对于西藏、新疆等部分地区个别指标的数据缺失,则采用相邻年份数据或省域均值数据代替。

1.2 城乡一体化指标体系

表1 城乡一体化发展水平评价指标体系

目标层准则层指标层城乡一体化社会(0.3512)人口城镇化率(0.3925)非农就业人口比重(0.2775)城乡每万人口拥有教师数比(0.165)城乡每万人口拥有医生数比(0.165)经济(0.3512)人均GDP(0.4179)城乡居民人均收入比(0.3108)城乡居民恩格尔系数比(0.1958)环境(0.1887)工业废水排放未达标量(0.4231)工业固体废物综合利用率(0.2274)城镇生活污水处理率(0.2274)建成区绿化覆盖率(0.1222)空间(0.1089)建制镇密度(0.3333)交通网密度(0.6667)

通过查询相关文献[17,20,28],对涉及城乡一体化评价的相关指标进行频度统计,选择使用频度较高的指标,结合数据的可获取性构建了包含社会、经济、环境、空间4个维度,共计13个评价指标的城乡一体化评价指标体系(表1)。其中,城乡每万人口拥有教师数比、城乡每万人口拥有医生数比、城乡居民人均收入比、城乡居民恩格尔系数比和工业废水排放未达标量为逆指标,即其值越大,城乡一体化发展水平越低; 其余为正指标,其值越大城乡一体化发展水平越高。

社会一体化维度包括人口城镇化率、非农就业人口比重、城乡每万人口拥有教师数比和城乡每万人口拥有医生数比等4个指标。其中,非农就业人口比重为非农就业人口占总就业人口的比重,从就业结构的角度反映社会一体化水平; 城乡每万人口拥有教师数比为城镇每万人拥有教师数和乡村每万人拥有教师数之比,反映的是城乡教育差距。同理,城乡每万人口拥有医生数比则反映的是城乡医疗差距。人均GDP、城乡居民人均收入比和城乡居民恩格尔系数比是反映经济一体化的3个指标。其中,城乡居民人均收入比是指城镇人均可支配收入与农村居民人均纯收入的比值; 城乡居民恩格尔系数比是国际通行的衡量和评价物质生活质量的重要指标,可以用来代表城乡生活水平差异,其值越接近1,城乡差别越小。工业废水排放未达标量、建成区绿化覆盖率、城镇生活污水处理率、工业固体废物综合利用率则用来反映环境一体化发展水平。其中,工业废水排放未达标量和工业固体废物综合利用率从不同的角度反映了对工业污染物的处理水平; 建成区绿化覆盖率指在城市建成区的绿化覆盖率面积占建成区的百分比; 城镇生活污水处理率反映了生活污水处理程度。空间一体化方面选取了建制镇密度和交通网密度两个指标。其中,建制镇密度是单位面积内建制镇数量,建制镇作为联系县城与乡村的重要节点,其密度越大,城乡一体化水平越高; 交通网密度不仅体现了区域内部交通便利程度,还体现了不同区域之间联系的紧密程度。

1.3 城乡一体化综合评价

1.3.1 指标数据标准化

由于各指标之间量纲不同,为了便于比较和综合评价,需要对指标数据进行标准化处理。不同类型指标的标准化方法如下:

(1)正指标的标准化

(2)逆指标的标准化

其中,Yij为第i个地区第j项指标的原始数值,Yjmax、Yjmin分别为第j项指标的最大值、最小值,Sij为第i个地区第j项指标的标准化值。

1.3.2 指标权重确定

评价指标权重关系到评价结果的客观性与可靠性,结合研究数据特点,该文选择主观与客观相结合且操作简单的层次分析法[29]来确定指标权重,结果如表1所示。

1.3.3 综合评价模型

根据评价指标体系,收集了2010年全国336个地级市(包括直辖市)的相应指标数据,经过指标数据标准化处理和确定权重之后,首先采用加法模型对社会、经济、环境和空间一体化的发展水平分别进行评价,在此基础上采用同样的方法进行城乡一体化发展水平的综合评价。加法模型公式如下:

1.3.4 评价等级划分

为了使等级间城乡一体化水平差距最大,等级内相似值最优,同时为了便于比较,统一采用自然断点法,将社会、经济、环境、空间以及城乡一体化发展水平划分为低、较低、中等、较高和高5个等级。

2 结果与分析

2.1 社会一体化发展水平

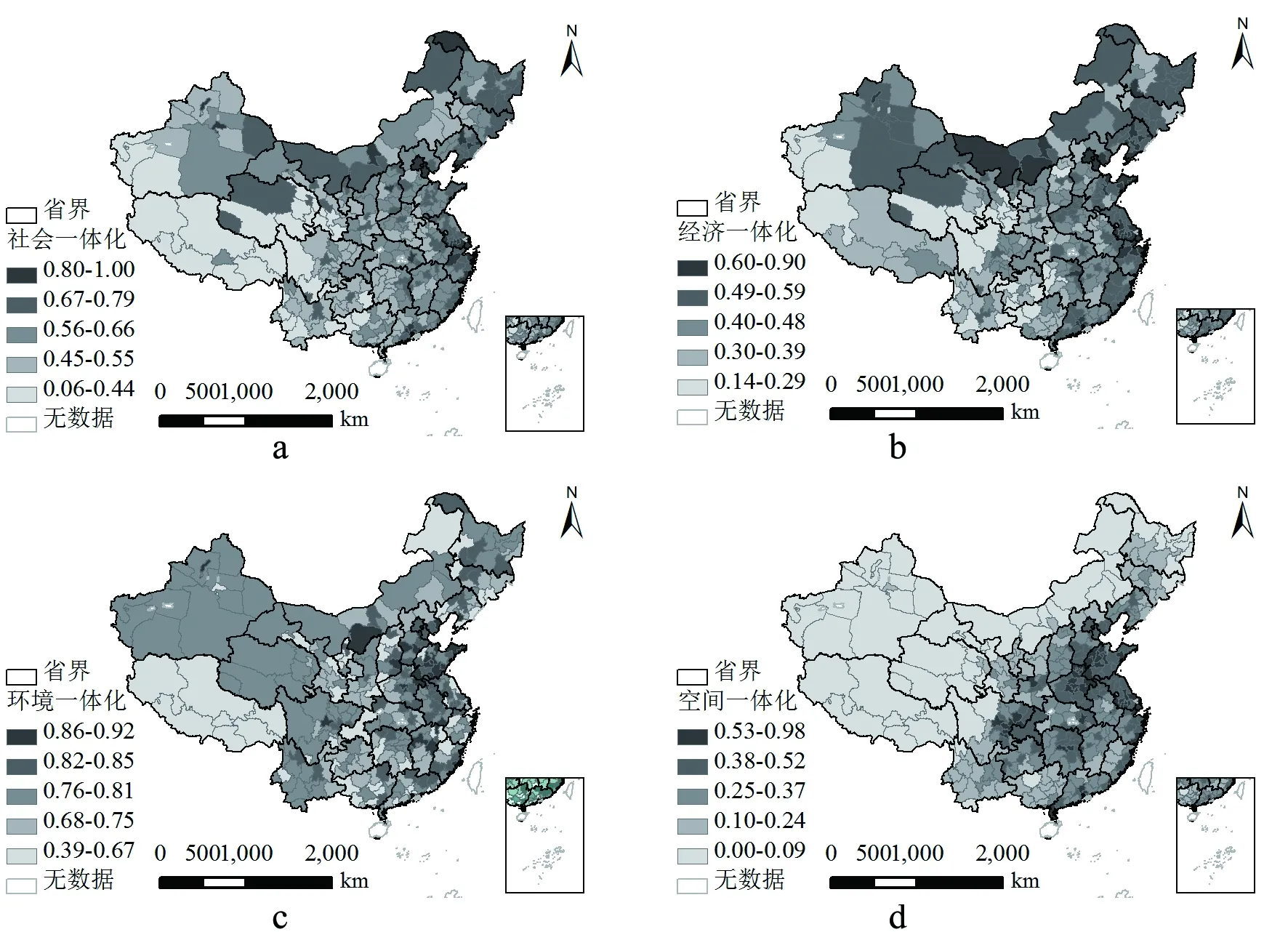

我国城乡的社会一体化发展水平总体一般。社会一体化发展水平中等及以上的市共有210个,所占比例为62.5%(表2)。社会一体化发展水平高的市数量较少,只有30个,所占比例仅为8.93%,主要分布在经济最为发达的地区,如京津地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区,但在经济发展水平整体相对落后的西部地区也有零星分布,如新疆的乌鲁木齐和克拉玛依、甘肃的嘉峪关,这些地区的经济发展水平在西部地区也处于领先地位。社会一体化发展水平较高的市主要聚集在我国东北部和东部沿海地区,如黑龙江省东部、辽宁省东部、山东省中东部地区、江苏省中北部地区,该区域人口城镇化率、非农就业比重相对较高,城乡之间的教育和医疗差距也相对较小。中等社会一体化发展水平的市数量最多(101个),分布较广,京广线沿线以及沿海省份的内陆地区是其主要聚集区。社会一体化发展水平较低的市主要分布在我国西南地区,但在鲁豫皖交界处、内蒙古与吉林交界处、新疆西北部也有分布。社会一体化发展水平低的市主要分布在我国第一级阶梯青藏高原上,这些地区城镇化进程较慢,人口城镇化率较低,加上生产和生活习惯等因素的影响,从事农、牧生产的人口较多,非农就业比重较低(图1)。

表2 社会、经济、环境和空间一体化各等级市数量统计

等级社会一体化经济一体化环境一体化空间一体化个数比例(%)个数比例(%)个数比例(%)个数比例(%)高308.934212.50339.824914.58较高7923.5110330.656619.647722.92中等10130.069528.2710631.558224.40较低9628.576519.357321.737221.43低308.93319.235817.265616.67

a:社会一体化; b:经济一体化; c:环境一体化; d:空间一体化图1 社会、经济、环境和空间一体化空间分布

2.2 经济一体化发展水平

相比社会、环境和空间一体化发展水平,我国经济一体化发展水平相对较好。在经济一体化水平分级中,中等及以上的市共有240个,所占比例为71.43%。经济一体化发展水平较高的市数量最多,为103个,所占比例为30.65%; 经济一体化发展水平低的市数量最少,为31个,所占比例仅为9.23%(表2)。

经济一体化发展水平东部明显优于西部,西南部经济一体化水平较差。这主要是由于我国东部城镇化和工业化起步较早,经济较为发达,北京、上海、大连以及珠江三角洲和长江三角洲等地区的人均GDP均高于7万元,而西部的喀什市、和田市、巴中市、陇南市、宁夏回族自治州、玉树藏族自治州等区域的人均GDP 均低于1万元。另外,西部地区的城乡居民人均收入比也明显高于东部地区,甘孜藏族自治州、文山壮族苗族自治州、怒江傈僳族自治州、阿里地区、以及果洛藏族自治州的城乡居民人均收入比甚至高达5以上。

在一定区域内,经济一体化发展水平主要以某一经济增长极为核心,大体呈圈层结构辐射状分布。如江苏、浙江、安徽三省份内,长江三角洲经济一体化发展水平最高,以其为核心,受其辐射作用,围绕在其周边的江苏北部、浙江南部以及安徽的合肥、芜湖和宣城的经济一体化发展水平相对较高,随着距离的增加其辐射作用变小,安徽省西部各市的经济一体化发展水平较低与此相关(图1)。

2.3 环境一体化发展水平

我国环境一体化发展水平一般。其中,环境一体化发展水平中等及以上的市共205个,所占比例为61.01%(表2),低于其在经济一体化发展水平中的比重。总体来看,鲁豫皖地区环境一体化发展水平较好,而西藏、贵州和广西等地区是城乡一体化发展水平较差的主要分布区。

与社会、经济一体化发展水平不同,环境一体化发展水平没有实现与经济发展水平的协同发展,部分经济较发达的地区环境一体化发展水平反而较低。例如上海、重庆、大连、南京、杭州、广州、佛山、东莞和乌鲁木齐等地区。这些地区的工业废水排放未达标量很高,分别为727万t、2382万t、1296万t、1620万t、2511万t、907万t、1213万t、1112万t和468万t,远高于全国平均水平256万t。另外,南京、乌鲁木齐等地区的城镇生活污水处理率分别为59.16%、57.34%,远低于全国的平均水平71.82%; 而相对较低较低的工业固体废物综合利用率和建成区绿化率也是导致东莞、佛山和乌鲁木齐等地区环境一体化发展水平较低的因素。由此可以看出,虽然经济较为发达的地区城镇化、工业化发展较快,但在此过程中伴随着大量的城镇生活污水、工业废水、工业固体废物等污染物的排放,环境质量明显下降。与此同时,在利益的驱动下生态用地让步于建设用地的现象也是屡见不鲜,导致建成区绿化覆盖率较低,降低了植被对环境的调控作用,进一步加剧了环境质量的恶化。

环境一体化空间分布较为复杂,省域内差异较大是其主要特征(图1)。同一省份内往往包含了多个等级的环境一体化发展水平,例如广东省内包含了5个等级的环境一体化发展水平,珠海市的等级为高,韶关市、梅州市为较高,中山市、湛江市为中等,茂名市、江门市为较低,经济较发达的广州、东莞和佛山的等级反而为低。新疆、西藏和青海省域内环境一体化发展水平差异较小,主要是由于部分自治州、地区等缺乏数据,计算过程中采用的相应的省级数据代替所致。

2.4 空间一体化发展水平

我国空间一体化发展水平一般,中等及以上的市共有208个,所占比例为61.90%,但各等级市的数量相对较为均衡(表2)。从空间分布上来看,空间一体化发展水平空间差异显著,各等级市集聚连片且圈层结构分布格局明显(图1)。鲁豫交界处、江苏南部地区以及四川西部地区是空间一体化发展水平高的市的集中分布区。鲁豫交界处是我国人口密度较高地区,乡镇范围相对较小、数量较多,同时京九线、京广线等众多铁路、公路途径此地。而江苏南部地区则是我国经济最发达的地区之一,人口密度、建制镇密度以及交通网密度均较高; 空间一体化发展水平低的市则主要分布在新疆、西藏、青海、内蒙古,以及四川西北部、甘肃西北部、黑龙江北部和东部地区,这些地区地广人稀,同等级的行政区划在范围上显著大于东部地区,因此建制镇密度和交通网密度均较低; 空间一体化发展水平较高、中、较低的市则按照由高向低等级依次过渡的规律,集中连片的在这二者之间分布。

图2 各等级城乡一体化市数量统计

2.5 城乡一体化发展水平

总体上,我国城乡一体化发展水平一般。其中,城乡一体化发展水平中等的市数量最多,为111个,所占比例为33.04%; 城乡一体化发展水平低的市最少,共29个,所占比例为8.63%; 城乡一体化发展水平高、较高、较低的市分别有44个、72个、80个,所占比例分别为13.10%、21.43%、23.81%(图2)。

我国城乡一体化发展水平受自然地理条件、经济发展水平、交通网分布的影响较大,东中西差异明显,东部最好,中部次之,西部最差(图3),并且与我国的三级阶梯分布具有较高的相似性。城乡一体化发展水平高、较高和中等的市主要分布在我国的第三级阶梯上,城乡一体化发展水平较低的市主要分布在第二级阶梯上,第一级阶梯则是城乡一体化发展水平低的市的主要聚集区。

图3 城乡一体化空间分布

具体而言,城乡一体化发展水平高的市主要分布在长江三角洲、珠江三角洲,以及一些省会城市(包括直辖市)等地区,普遍具有城镇化水平高、经济发达的特征,且多为区域性的政治经济文化中心,部分地区还形成了其特有的发展模式,如“苏南模式”、“长三角模式”、“珠三角模式”等。这些地区人口城镇化率普遍很高,城镇体系建设较为完善,相关基础配套设施齐全,医疗、教育、社会保障的服务覆盖面广,城镇化的发展带动了产业转型升级,促进劳动力向非农产业转移,人民的生活水平得到极大提高,这也使得人口素质得到提升、环保意识增强,人们对生活品质和生活环境的要求也越高,这对实现城乡一体化奠定了基础。

城乡一体化发展水平较高的市相对较为分散,仅在辽宁东部、山东中部、江苏北部分布相对较为集中,这些地区城镇化、经济发展水平虽不及高等级城乡一体化的市,但大都紧邻其分布,且多分布在我国的东南沿海省份,凭借区位优势,充分吸收高等级城乡一体化地区对其的辐射带动作用,城乡一体化进程相对较好。

第三级阶梯的内陆地区,尤其是哈大线沿线,京广线、京九线沿线等地区是中等城乡一体化发展水平市的主要集聚区,这些地区大都距沿海有一定的距离,但多靠近交通干线,交通发达,具有一定的经济基础,部分地区产业转型升级较慢(如东北老工业基地),部分地区为国家重要粮食生产基地(如长江中游平原地区),部分地区为重要的生态环境保育区(如河北部分地区),这种特殊的功能定位对其城乡一体化进程有一定的的影响。

城乡一体化发展水平较低的市集中分布在我国西南部,另外在大兴安岭一带、新疆西北部也有较多分布。这些地区地理区位相对较差,经济较为落后,应在主要环境保护的同时加快二三产业发展,拓宽就业渠道,增加收入,实现城乡协调可持续发展。

城乡一体化发展水平低的市主要集中在我国第一级阶梯上,这些地区地广人稀,经济基础较差,生活水平、基础设施、公共服务、社会保障普及率均较低,应抓住国家对西部政策支持的利好局面,充分发挥当地民俗文化、旅游资源优势,打造优质旅游,积极推进城镇化进程。

3 结论

该文在全国尺度上以更能体现城乡一体化发展水平区域差异的市域作为评价单元,选取了社会、经济、环境和空间4个方面的13个评价指标,对我国2010年的城乡一体化发展水平进行了综合评价。

总体上,我国城乡一体化发展水平一般。其中,城乡一体化发展水平高、较高、中等、较低、低的市所占比例分别为13.10%、21.43%、33.04%、23.81%、8.63%,大部分地区为中等城乡一体化发展水平。

社会、经济、环境和空间一体化发展水平中等及以上的市所占比例分别为62.50%、71.43%、61.01%和61.90%,经济一体化发展水平相对较好,社会、环境和空间一体化发展水平一般。

社会、经济和空间一体化发展水平受经济发展水平影响较大,尤其是社会和经济一体化发展水平与经济发展水平协同性较好,在空间分布上具有重叠性。经济发达的京津地区、长江三角洲、珠江三角洲的社会和经济一体化发展水平较高,而社会和经济一体化发展水平较低的地区主要集中在经济欠发达的西南地区; 空间一体化分布空间差异显著,各等级市集聚连片且圈层结构分布格局明显; 环境一体化发展水平与经济发展水平不协调,部分经济较发达的地区环境一体化发展水平反而较低,并且空间分布较复杂,省域内差距较大是其主要特征。

总体而言,我国城乡一体化发展水平受交通、区位和经济发展水平的影响较大,东中西差异明显,大体上呈圈层结构分布,与我国的三级阶梯分布有较高的相似性。城乡一体化发展水平高、较高和中等的市主要分布在我国的第三级阶梯上,城乡一体化发展水平较低的市主要分布在第二级阶梯上,第三级阶梯则是城乡一体化发展水平低的市的主要聚集区。具体而言,城乡一体化发展水平高的地区主要分布在珠三角、长三角以及部分省会城市及其周边地区; 城乡一体化发展水平较高的地区则主要分布在东南沿海省份内次发达地区,且紧紧围绕在城乡一体化发展水平高的市周边; 第三阶梯内陆地区,尤其是哈大线沿线,京广线、京九线沿线等地区是中等城乡一体化发展水平市的主要集聚区; 城乡一体化发展水平较低的市集中分布在我国西南部,另外在大兴安岭一带、新疆西北部也有较多分布; 城乡一体化发展水平低的市主要集中在自然条件、交通条件较差,经济落后的一级阶梯上。

[1] 杨荣南. 关于城乡一体化的几个问题.城市规划, 1997,(5): 41~43, 52

[2] X.Li,W.Zhou,Z.Ouyang.Forty years of urban expansion in Beijing:what is the relative importance of physical,socioeconomic,and neighborhood factors?Applied Geography, 2013, 38: 1~10

[3] H.Long,J.Zou,J.Pykett,et al.Analysis of rural transformation development in China since the turn of the new millennium.Applied Geography, 2011, 31(3): 1094~1105

[4] 孙菊生, 张启良.我国城乡发展八大差距及其变化趋势.统计研究, 2005, 22(7): 61~65

[5] 刘彦随, 刘玉.中国农村空心化问题研究的进展与展望.地理研究, 2010, 29(1): 35~42

[6] Y.P.Wang,Y.Wang,J.Wu.Urbanization and informal development in China:urban villages in Shenzhen.International Journal of Urban and Regional Research, 2009, 33(4): 957~973

[7] 王富喜, 毛爱华,李赫龙,等.基于熵值法的山东省城镇化质量测度及空间差异分析.地理科学, 2013, 33(11): 1323~1329

[8] 刘彦随, 杨忍.中国县域城镇化的空间特征与形成机理.地理学报, 2012, 67(8): 1011~1020

[9] 王洋, 方创琳,王振波.中国县域城镇化水平的综合评价及类型区划分.地理研究, 2012, 31(7): 1305~1316

[10]W.Kuang,W.Chi,D.Lu,et al.A comparative analysis of megacity expansions in China and the US:Patterns,rates and driving forces.Landscape and Urban Planning, 2014, 132: 121~135

[11]K.C.Seto,M.Fragkias.Quantifying spatiotemporal patterns of urban land-use change in four cities of China with time series landscape metrics.Landscape ecology, 2005, 20(7): 871~888

[12]Y.Li,Y.Liu,H.Long,W.Cui.Community-based rural residential land consolidation and allocation can help to revitalize hollowed villages in traditional agricultural areas of China:Evidence from Dancheng County,Henan Province.land Use Policy, 2014, 39: 188~198

[13]李婷婷, 龙花楼.基于转型与协调视角的乡村发展分析——以山东省为例.地理科学进展, 2014, 33(4): 531~541

[14]王富喜, 孙海燕,孙峰华.山东省城乡发展协调性空间差异分析.地理科学, 2009, 29(3): 323~328

[15]徐美, 刘春腊.中国城乡统筹绩效评估与城乡统筹趋势的相关性分析.自然资源学报, 2012, 27(5): 734~746

[16]李秉文. 西部地区城乡一体化发展程度评价研究.中国农业资源与区划, 2012, 33(3): 65~69

[17]张晴, 高明杰,罗其友.我国东部地区县域城乡统筹发展模式典型案例探究.中国农业资源与区划, 2010, 31(6): 73~78

[18]顾益康, 许勇军.城乡一体化评估指标体系研究.浙江社会科学, 2004,(6): 95~99

[19]陈修颖, 汤放华.城乡一体化的空间分异及地域推进策略——广东省案例.经济地理, 2013, 33(12): 84~89

[20]焦必方, 林娣,彭婧妮.城乡一体化评价体系的全新构建及其应用——长三角地区城乡一体化评价.复旦学报(社会科学版), 2011,(4): 75~83

[21]王蔚, 张生丛,魏春雨,等.湖南省城乡一体化评价指标体系及量化分析.湖南大学学报(自然科学版), 2011, 38(4): 89~92

[22]张淑敏, 刘辉,任建兰.山东省区域城乡一体化的定量分析与研究.山东师范大学学报(自然科学版), 2004, 19(3): 65~68

[23]段晶晶, 李同昇.县域城乡关联度评价指标体系构建与应用——以大西安为例.人文地理, 2010, 25(4): 82~86

[24]王开泳, 陈田,王丽艳,等.半城市化地区城乡一体化协调发展模式研究——以成都市双流县为例.地理科学, 2008, 28(2): 173~178

[25]李同升, 库向阳.城乡一体化发展的动力机制及其演变分析——以宝鸡市为例.西北大学学报(自然科学版), 2000, 30(3): 256~260

[26]汪宇明, 刘高,施加仓,等.中国城乡一体化水平的省区分异.中国人口.资源与环境, 2012, 22(4): 137~142

[27]周江燕. 中国省域城乡发展一体化水平评价研究.西安:西北大学, 2014

[28]景普秋, 张复明.城乡一体化研究的进展与动态.城市规划, 2003, 27(6): 30~35

[29]完世伟. 区域城乡一体化测度与评价研究.天津:天津大学, 2006

EVALUATIONOF URBAN-RURAL INTEGRATION OF CHINA AT CITY LEVEL

Dong Guanglong1, 2,Zhang Hongqi1※

(1.Key Laboratory of Land Surface Pattern and Simulation, Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research,Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101,China;2.The University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049,China)

Urban-rural integration is the highest stage and ultimate goal of urbanization. Its level can reflect the coordination and sustainability degree of urban and rural development. From 4 aspects of society, economy, environment and space, this paper constructed an evaluation system of urban-rural integration with 13 indicators at city level and evaluated the level and spatial distribution of urban-rural integration of China in 2010. Results showed that (1) the proportion of cities with highest, higher, and medium grade of social, economic, environmental and spatial integration were 62.50%, 71.43%, 61.01% and 61.90%, respectively. The economy integration was better than the social, environmental and spatial integration. (2) China was at the moderate level of urban-rural integration, compared to developed countries. The proportion of cities with the highest, higher, medium, lower, lowest level of urban-rural integration was 13.10%, 21.43%, 33.04%, 23.81% and 8.63%, respectively. (3)The level of society, economy and spatial integration, except environment integration, was consistent with the economic development level. (4)Due to the impact of the economic development, transportation, location and natural condition, it showed a significant spatial distribution difference of urban-rural integration level among the east, middle and west of China, which was similar to the spatial distribution of three-step terrain in China. Cities with high levels of urban-rural integration mainly located in Pearl river delta, Yangtze river delta in southeastern coastal areas, and some provincial cities and surrounding developed area. In contrast, cities in southwestern China were the main area with lower level of urban-rural integration.

urban-rural integration; city level; evaluation; China

10.7621/cjarrp.1005-9121.20160412

2015-08-18

董光龙(1988—),男,山东日照人,博士研究生。研究方向:土地利用管理研究。※通信作者:张红旗(1963—),男,黑龙江佳木斯人,副研究员。研究方向:土地资源及区域农业可持续发展。Email:zhanghq@igsnrr.ac.cn

*资助项目:中国工程院重大咨询项目课题“农村经济与村镇发展研究”

F291; TU984

A

1005-9121[2016]04-0069-08