乡镇卫生院高危新生儿早期干预模式的研究

邵雪飞 潘金阳 陈冠河 潘丽娟

(广东省广州市从化区吕田镇卫生院,广东 广州 510900)

乡镇卫生院高危新生儿早期干预模式的研究

邵雪飞 潘金阳 陈冠河 潘丽娟

(广东省广州市从化区吕田镇卫生院,广东 广州 510900)

目的 通过研究高危儿在乡镇卫生院早期干预的效果,探讨适合乡镇卫生院高危儿早期干预的管理模式。方法将2010年1月-2015年1月在本院筛查出的148例高危儿作为研究对象,根据家长参与意愿分为干预组(n=99)和未干预组(n=49),另设正常对照组(n=120)。干预组按照0~3岁早期干预大纲的内容进行干预训练,未干预组进行常规干预,三组定期采用Gesell发育量表评价其神经运动发育及智能发育情况。结果早期干预组与未干预组在大运动、精细运动、适应行为、语言和个人-社会性行为五大能区发育商的比较,差异有统计学意义(P<0.01),而干预组与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05)。结论乡镇卫生院早期干预模式有助于提高高危儿智能的发育,有效减低残疾儿的发生。

高危儿; 乡镇卫生院; 早期干预; 管理模式

High risk infants; Township health centers; Early intervention; Management mode

随着我国围产保健医学和新生儿重症技术的提高,高危新生儿(简称高危儿)的存活率也不断提高,但因高危儿存在脑损伤潜在风险,常因脑损伤而遗留各种后遗症,是小儿常见致残的重要因素之一[1]。随着新医改政策切实落实到位,基层卫生服务工作的不断加强和完善,作为基层卫生服务机构,儿童保健服务逐步覆盖到乡镇卫生院,更多的高危儿在乡镇卫生院接受保健服务,其发育状况及管理已成为评估基层妇幼保健工作质量的重要指标,但高危儿在乡镇卫生院早期干预的内容及模式还未完全建立,且研究报道较少,我院结合基层卫生服务的特点,对高危儿在乡镇卫生院实施早期干预和管理,现将结果报告如下。

1 对象与方法

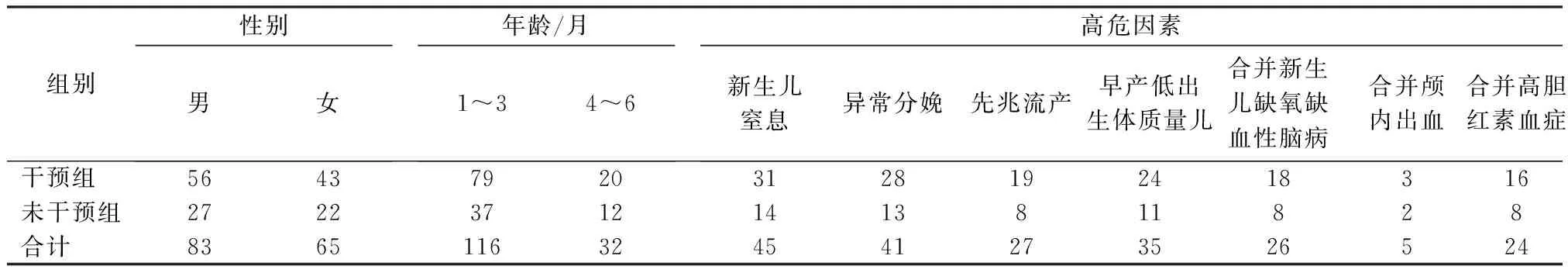

1.1 研究对象 选取2010年1月-2015年1月在本院儿童保健门诊首次随访筛查出的148例高危儿作为研究对象,高危因素符合《儿科学》的诊断标准[2],其中,新生儿窒息45例,异常分娩41例,先兆流产27例,早产低出生体重儿35例;合并新生儿缺氧缺血性脑病26例,高胆红素血症24例,颅内出血5例。将高危儿按照家长意愿分为干预组和未干预组,其中干预组99例,男56例,女43例,男∶女=1∶1.30;1~3月患儿79例(79.8%),4~6月患儿20例(20.2%)。未干预组因各种原因拒绝参与早期干预共49例,男27,女22例,男∶女=1∶1.23;1~3月患儿37例(75.51%),4~6月患儿12例(24.48%)。两组患儿的一般情况、病情程度等差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。同时,2010年1月-2015年1月在保健门诊根据性别年龄配对,选取120例正常儿童作对照组,男65例,女55例,男∶女=1∶1.18;1~3月婴儿98例(81.67%),4~6月婴儿22(18.33%)。见表1。

表1 两组高危患儿的一般情况及高危因素比较 例

注:两组一般情况及高危因素比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法1.2.1 筛查诊断方法 (1)新生儿行为神经评定(Neonatal behavioral neurological assessment,NBNA),统计本院出生经NBNA测定后<35分者归入高危儿管理。(2)采用吴卫红等在为“0~1岁52项神经运动检查和简化20项相关性研究”中应用的方法,通过检查意识反应,视、听情况,原始反射,运动能力,肌张力、异常姿势检查等方面进行筛查,每月一次至12月龄。(3)使用耳声发射(OAE)和转介到从化区妇幼保健院快速脑干诱发电位(AABR)进行新生儿听力筛查,42 d复查后,6月之内确定有无听觉障碍。(4)辅助检查:转介到从化区妇幼保健院行头颅B超或CT、眼底检查、脑电图等。经筛查后,确定高危儿后进行分级管理[4],对轻度脑损伤患儿在本院初步评估,并在患儿家长同意后实施干预措施,中、重度脑损伤患儿,经本院筛查后转介到从化区妇幼保健院神经康复社区组诊断,并由他们定期评估,指导乡镇卫生院进行干预。

1.2.2 随访时间及内容 1岁以内每月1次,1~2岁每3个月1次。内容包括体格发育测量和神经系统发育检查。

1.2.3 干预方法 未干预组患儿在系统体格检查后,给予常规指导,由康复技师及经过规范培训的护理人员对家长进行喂养指导,并指导家长按婴儿运动发展规律给予家庭主动运动训练、婴儿抚触、视听觉训练,每月复诊一次。

干预组患儿在系统体格检查后,给予常规指导的同时,还实施如下方法:(1)参考鲍秀兰提出的0~3岁早期干预大纲[5],重点进行动作、认知、言语和社会适应能力方面的训练。(2)对婴儿直接干预和指导家长进行干预相结合,给予新生儿视、听刺激,注重按摩、被动体操、游泳等运动训练,并按婴儿运动发育规律,做抬头、翻身、坐位、爬行、站和走等主动运动训练。(3)对中重度脑损伤的患儿运用运动疗法,促进正常运动发育,抑制异常运动和姿势,循序渐进地促进小儿产生正确运动[6]。(4)采用物理电治疗、认知功能训练、药物治疗(赖氨肌醇B12口服液),根据患儿情况酌情选用治疗项目。因每个患儿情况不一,每次干预的具体内容及时间均需根据实际病情而定。

对照组按1岁内4 次,即3个月龄、6个月龄、9个月龄及1周岁时各检查1次;1~3岁1年2次,每半年1次;3~6岁每年1次,即为4-2-1体检方式。本卫生院仅对儿童测量到第18个月,期间对其进行保健系统管理以及生长发育监测。

1.3 效果评估 三组儿童在6个月、12个月、18个月,均采用Gesell发育量表评定,测评情况与正常行为模式相比,算出发育商数(DQ),测试内容包括大运动、精细运动、适应行为、语言和个人-社会性行为五个方面,DQ≥86分为正常,DQ 75~85为临界水平,DQ<75为异常。测评者经过专业培训,测试过程中允许家长或看护者陪护,以促使被测试者发挥出最佳水平,环境设定为安静、独立、采光好的房间,室温控制在20~30 ℃。

1.4 统计学方法 数据应用SPSS 10.0软件行统计学分析,计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

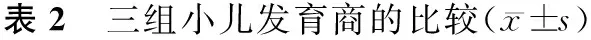

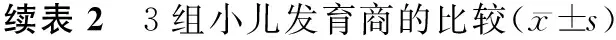

2.1 智能发育情况 干预组与未干预组在干预后6个月、12个月、18个月组间比较,干预组的发育水平明显高于未干预组,大运动、精细运动、适应行为、语言和个人-社会性行为五大能区差异均有统计学意义(P<0.01);而干预组与对照组比较,五大能区差异无统计学意义(P>0.05);未干预组与对照组比较,除了6个月大运动和12个月精细动作差异有统计学意义(P<0.05)外,其他各能区差异均有统计学意义(P<0.01)。见表2。

分

分

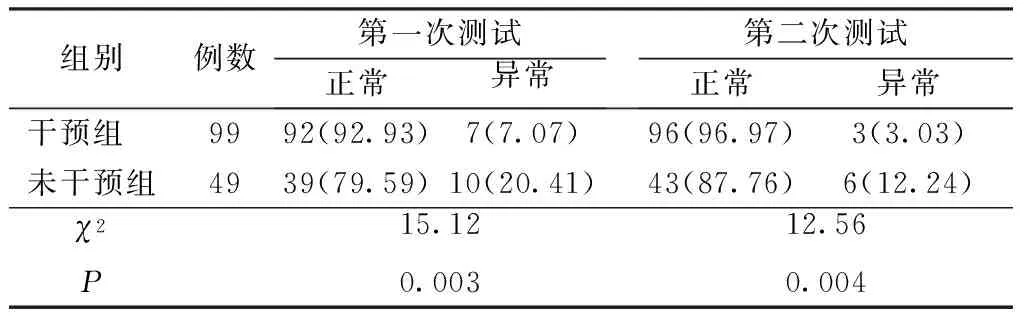

2.2 高危儿预后的比较 对高危儿预后的观察以Gesell的测试测评结果做参考,分别在患儿第24个月和第30个月连续测试2次,发育商(DQ)≥86分为正常。干预组与未干预组患儿预后比较,见表3。

表3 干预组与未干预组患儿预后比较 例(%)

3 讨论

本研究中,干预组99例高危儿经过基层卫生院早期干预,在6个月、12个月、18个月经Gesell发育量表测试显示五大发育能区接近于对照组正常儿童发育水平,而与未干预组比较则发育水平明显优于未干预组,说明社区早期干预的效果明显。对有明显的脑损伤表现的31例高危儿,按儿童发育的规律,主要采用运动疗法,促进患儿的抬头、翻身、坐位、爬行、站立及行走等能力的发展。通过对高危儿脑损伤的早期干预方法及效果研究分析结果显示:干预组高危儿恢复有效率达96.97%,明显高于未干预组,与国内资料报告结果相近,说明早期干预能有效地促进高危儿的运动、智能发育及脑损伤的恢复,改善预后。高危儿预后DQ<75分的异常儿童主要表现为脑性瘫痪、智力低下、运动功能发育延迟、肌张力异常等情况,继续给予常规指导,鼓励干预治疗。

乡镇卫生院对高危儿早期干预并进行分级管理,调动社会、家庭的积极性,提供了长期的、高质量的干预及保健服务。我们实施课题的研究,主要采取如下模式:(1)建立高危儿基础档案,掌握在本地区出生的新生儿情况,对上级医院转介回来的符合高危条件的新生儿,进行高危儿管理;对本镇保健儿童进行神经行为的检查,发现异常即建立高危儿档案,记录发育状况,了解小儿出生史、生长发育史、疾病史等作为基础资料,作为随诊及早期干预效果评价的参考。(2)制订转诊标准,实施分级管理,对高危儿童进行筛查,对轻度运动障碍者进行初步评估,对中、重度脑性瘫痪等发育障碍者,转介到上级儿童神经康复专科诊断及定期评估。凡在本院实施早期干预儿童,为强化和巩固治疗效果,使早期干预在基层卫生院和家庭里得以延续,定期在三级机构评价和修正方案。(3)基层卫生院早期干预的重点是对动作、认知、言语和社会适应能力方面的训练。采取的方法有抚触、按摩、被动体操、游泳等,并按婴儿运动发育规律,做抬头、坐位、翻身、爬、站和走等主动运动训练。(4)早期干预与宣教相结合。家庭的积极参与并发挥主观努力是基层卫生服务早期干预至关重要的一个因素,基层卫生院干预小组必须对患儿家属进行耐心细致和具体的宣传教育,充分发挥他们在干预过程中的辅助治疗人员的作用。我们通过定期开展家长讲座,普及正确育儿知识,宣教中把儿童的发育过程、干预目的及效果评估等相关知识告诉家长,促进亲子关系,激发家长的信心,进而积极参加早期干预。

[1] 刘湘云,陈荣华.儿童保健学[M].3版.南京:江苏科学技术出版社,2007:458-459.

[2] 薛辛东.儿科学[M].北京:人民卫生出版社,2002:96.

[3] 吴卫红,鲍秀兰,席冰玉,等.0~1岁52项神经运动检查和简化20项相关性研究.中国儿童保健杂志,2014,22(3):310-312.

[4] 麦坚凝,徐开寿,郑志英,等.额叶皮质发育不良婴儿神经精神发育随访分析[J].中国实用儿科杂志,2003,18(12):727-729.

[5] 鲍秀兰.新生儿行为和0~3岁教育[M].北京:中国少年儿童出版社,1995:212.

[6] 麦坚凝,徐开寿.脑性瘫痪的康复[J]. 国际儿科学杂志,2007,34(6):467-468.

李卓,席宇诚,黄真.PDMS-2运动发育量表与Gesell儿童发育量表一致性研究.中国康复医学杂志,2008,23(12):1071-1073.

[8] 李树春.小儿脑性瘫痪[M].郑州:河南科学技术出版社,2000:216-221.

邵雪飞(1975-),女,广东电白,大专,主管护师,从事临床护理工作

R471,R722.1

C

10.16821/j.cnki.hsjx.2016.09.019

2015-12-28)