“户籍—社保”联动改革对农户宅基地退出意愿的影响

杨 亮

(北京舜土规划顾问有限公司,北京100070)

“户籍—社保”联动改革对农户宅基地退出意愿的影响

杨 亮

(北京舜土规划顾问有限公司,北京100070)

随着城市化进程加快,现行的户籍制度令城乡社会保障制度出现了分割,而城乡分化的社会保障体制又使得我国户籍制度改革举步维艰。城乡社会保障体系存在较大差异,使得农民不愿意放弃农村集体土地和宅基地。在耕地保护压力越来越大的今天,了解农民意愿,有效解决农村宅基地的退出问题,成为实现城乡建设用地增减挂钩、确保耕地保有量的有效途径。本文以河北省沧州市新华区和运河区外围农村宅基地为研究对象,运用Logistic模型分析了“户籍—社保”联动改革下影响农户宅基地退出意愿的主要因素,提出“户籍—社保”联动改革建议。

河北省;“户籍—社保”联动;制度改革;宅基地退出

引言

随着改革开放的深化,中国经济快速发展,城市化进程也逐步加快,越来越多的农村劳动人口逐步转向城镇,成为城市发展的主要建造者。国家统计局2015年城市化数据显示,中国城镇化率为56.1%,并呈现逐年增长的态势。城镇常住人口达到7.7个亿,但这其中有2.94个亿的人口存在人户分离现象,成为了没有城镇户籍的城镇常住人口。有学者提出中国的城镇社会化属于“伪城镇化”,或者称之为“土地城镇化”。造成这种现象的主要原因是农村土地管理中宅基地退出机制的缺失,大量在外打工并且定居在城市的农民,其在农村占有的宅基地并未退出,导致了我国许多省份农村人口转移并未与农村宅基地用地缩减相挂钩,造成了大量宅基地的闲置和浪费,主要表现在“人走屋空”、宅基地“建新不拆旧”、新建住宅向外围扩展等现象[1-3]。从资源优化配置角度来讲,建立农村宅基地退出机制,一方面使得进城农民的闲置资产得以盘活,并获得财产性收益,为解决其进城后的居住问题提供部分资金;另一方面使得退出的宅基地复耕,增加耕地面积,将该部分土地收归国有,转化为城市建设用地,缓解城市用地紧张局面,保证经济社会的可持续发展[4,5]。

农村劳动力的城镇迁移有利于提高农村人口的劳动收入。同时,劳动力由农业部门向非农业部门转化,能够推动中国经济快速长期的高速增长。但是城镇户籍制度对农村劳动力的流动产生了限制。以户籍制度为基础的城乡分割的二元体制阻碍了劳动力的自由流动,使得入城农村劳动力无法拥有与城市居民相同的权利。因此,农村宅基地退出改革制度并不受农户欢迎[6]。2014年7月30日国务院正式公布《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,推动我国由城乡分割的二元户籍制度向城乡统一的户籍制度过渡。在城乡一体化的改革背景下,现行的农村户籍制度、农村社会保障制度、宅基地流转制度均面临着前所未有的挑战,且三者之间相互联系、相互制约,要充分理清三者之间的相互关系,才能够合理地进行统筹规划,有序推动城乡一体化发展。

纵观相关研究发现,城乡二元户籍制度依附着城乡差别化的社会保障体系,而落后的农村社会保障体系阻碍着农村土地流转。本文将围绕“户籍—社保”联动改革探究户籍和社保改革对农户宅基地退出意愿的影响,在此研究基础之上,提出“户籍—社保”改革推行的建议,促进农村宅基地的流转,优化城乡土地资源配置。

1 模型设计与变量选择

1.1 模型设计

Logistic回归模型最早在1878年由生物学家Verhulst推导而出,主要用在:(1)寻找危险因素。(2)预测在不同的自变量情况下,事物发生某种情况的概率有多大。(3)根据模型,判断事物属于某种情况的概率有多大。logistic回归模型是最常用的分析方法,较多重线性回归相比有很多的优势。

本文中Logistic回归模型具体表现形式如下:农民宅基地退出概率人p:

式中p1为农民愿意退出宅基地的概率;p2为农民不愿意退出宅基地的概率;Xi为解释变量;βi为第i个解释变量的影响系数;α为常数项;ε表示误差。

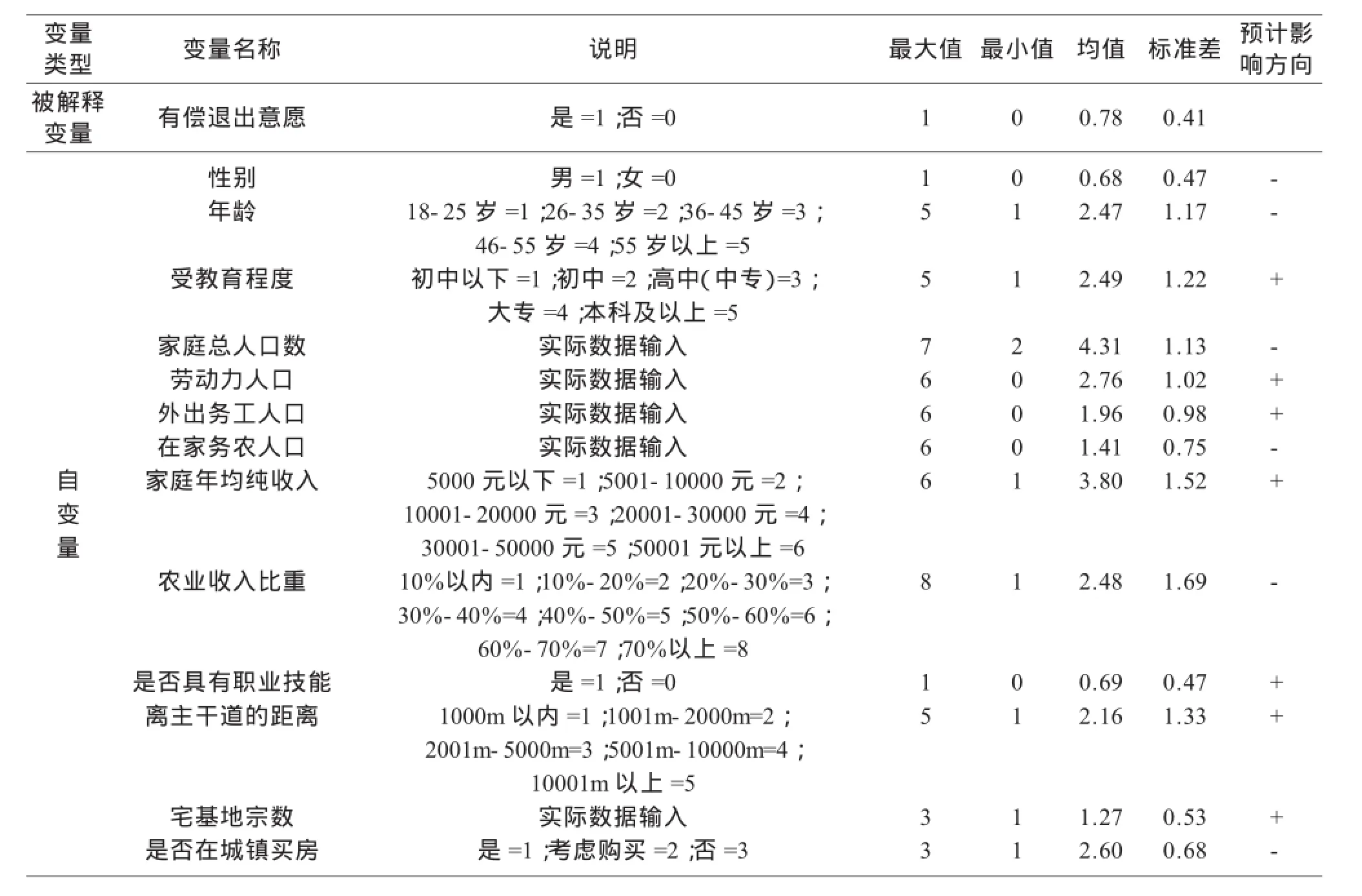

1.2 变量选择

农户退出宅基地的意愿通常受多种因素的综合影响,主要包括户主性别、年龄、受教育程度、家庭总人口数、劳动力人口、外出务工人口、在家务农人口、家庭年均纯收入、农业收入比重、是否具有职业技能、离主干道的距离、宅基地宗数、是否在城镇买房等因素。

2 自变量描述与分析

2.1 变量描述

本研究以调查问卷的形式,将问题设计为“‘户籍—社保’联动改革下您是否愿意退出闲置的宅基地”,其答案设定为“愿意”、“愿意但存在顾虑”、“不愿意”、“不愿意,但有待观望”4种情况,后进行进一步汇总,将答案设定为“愿意”和“不愿意”两种情况。P=1定义为选择愿意的农户,P=0则定义为选择不愿意的农户,其中选择愿意退出的农户为80户,选择不愿意的退出的农户为22户,分别占样本总数的78.43%和21.57%。具体变量数据描述见表1。

2.2 模型检验与分析

在多指标体系中,由于各指标的性质不同,通常具有不同的量纲和数量级。当各指标间的水平相差很大时,如果直接用原始指标值进行分析,就会突出数值较高的指标在综合分析中的作用,相对削弱数值水平较低指标的作用。因此,为了保证结果的可靠性,需要对原始指标数据进行标准化处理。本文首先对农户样本数据进行标准化预处理,按照表1对样本进行描述。假设调查问卷中共有n个样本,每个样本m个变量x1,x2,…,xm;则在同一指标下,原始数据标准化值可以通过以下公式来计算:

式中:xij表示第i个样本的第j个变量数值;pij表示标准化后的指标值;xjmin表示为同一指标j变量下观测数据的最小值;xjmax表示为同一指标j变量下,观测数据的最大值。

表1 变量数据描述

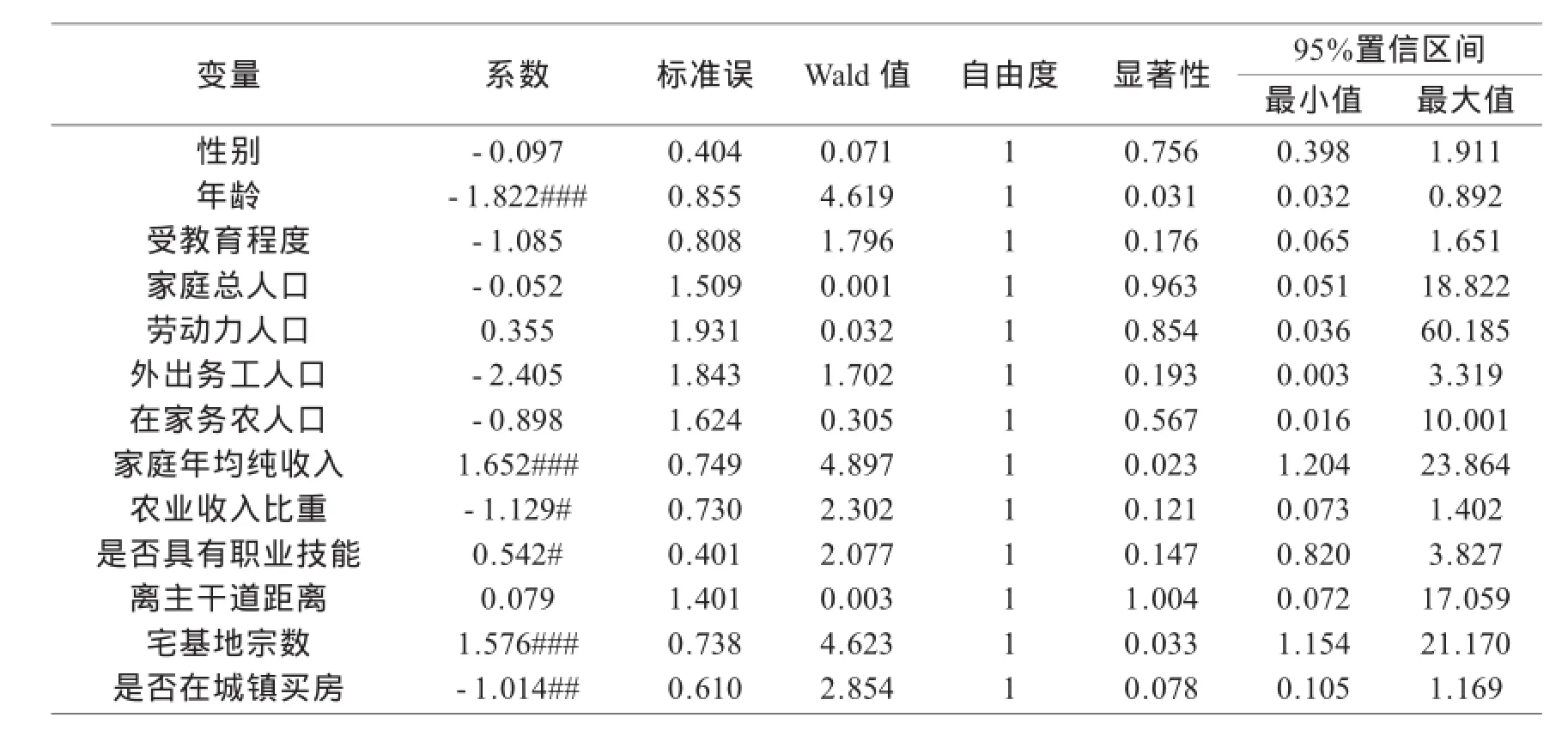

表2 模型回归结果

指标标准化的值全部介于0-1之间,便于数据分析与程序运行。

3 计量结果与分析

3.1 计量结果

运用SPSS19.0软件进行Logistic回归分析,回归结果如表2所示,农民宅基地退出意愿影响较为显著的因素有,年龄(0.031)、家庭年纯收入(0.023)、农业收入比重(0.121)、是否具有职业技能(0.147)、宅基地宗数(0.033)、是否购买城镇住房(0.078)六个因素。系数由小到大依次为是否具有职业技能(0.542)、是否购买城镇住房(-1.014)、农业收入比重(-1.129)、宅基地宗数(1.576)、家庭年均纯收入(1.682)、农民年龄(-1.822)。

3.2 结果分析

3.2.1 年龄:农民年龄越大其负担也越重,上有老下有小,因此其思想也相对保守,风险承受能力也就越低,同时年龄大的农民教育程度和专业技能也相对较低,是阻碍退出宅基地的一大因素。“户籍—社保”联动改革下虽然有部分人对退出宅基地有所改观,但总体来看还是趋于稳定,不愿意改变现状。

3.2.2 家庭纯收入:家庭纯收入越高,其改善生活的要求也就越大,越容易退出宅基,在“户籍—社保”联动改革下进一步增加了其退出宅基地的积极性,纯收入高的家庭往往受教育程度和专业技能也较强,可以适应城镇生活。

3.2.3 宅基地宗数:农民宅基地宗数越多,意味着其占用宅基地产生的浪费现象也越多,在“户籍—社保”联动改革下通过有偿补助的形势,农户更愿意盘活其不动产,从而获取大量的资金来从事其他经营活动。

3.2.4 农业收入比重:农业收入比重越大的农民,其专业技能,受教育程度也就越小,在“户籍—社保”联动改革下,农户还是存在不愿退出的情况,究其原因是其考虑在城镇有稳定工作和定居可能性较小,所以其更不愿意退出宅基地。

3.2.5 是否购买城镇住房:一般情况下已在城镇购买住房和考虑购买住房的农户,其家庭经济条件较好、受教育程度较高、专业技能也较强可以适应城镇的生活,没有购买住房的家庭经济条件一般较差,宅基地对其来说属于生产生活保障,在“户籍—社保”联动改革下部分没有购买住房的农户,一部分人还是选择继续使用宅基地。

3.2.6 农民是否具有职业技能:具有职业技能的人,在城镇生活更有保障,收入也普遍较多,这都为城镇生活提供了较好的物质经济基础,其宅基地的保障功能就不显得那么强烈,在“户籍—社保”联动改革下退出宅基地就变得更加容易。

4 结论与建议

本文以河北省沧州市新华区和运河区为研究区域,基于问卷调查所获数据,探讨该区域农民的社会保障现状、宅基地退出意愿等。得出如下结论:在“户籍—社保”联动改革条件下农民退出宅基地受多种因素的影响。其中,农户年龄和宅基地退出意愿呈负相关,即年龄越大,宅基地退出意愿越弱;家庭年均纯收入与宅基地退出成正相关,即家庭年均纯收入越高,选择城镇生活的可能性越大,宅基地退出的意愿越强;农户宅基地数量与宅基地退出成负相关,即农民宅基地宗数越多,其宅基地退出的可能性就越大;农业家庭农业收入比重与宅基地退出成负相关,即农民家庭农业收入比重越大,其宅基地退出意愿越低;农民购买力与宅基地退出成正相关,即农民购买城镇住房的能力越强,其宅基地退出的可能性越大;具有职业技能的农户与宅基地退出成正相关,即具有职业技能的农民,宅基地退出意愿较强。

根据本文研究结论,为引导农户退出宅基地提出如下合理化建议:城镇化进程加快、经济的快速发展,在各方因素的作用下,城乡综合差距日益加大,户籍制度逐渐变成很难逾越的门槛。其巩固了城镇居民的地位和利益,使得城乡差距进一步拉大,据统计我国的户籍制度承载了太多不属于它的“利益”。因此,首先要改革户籍制度,消除“准入制度”背后的附属利益。由于单纯的户籍制度改革并不能完全解决所有问题。而社会保障制度作为城镇居民享有的特殊待遇,其改革与完善,对户籍改革有相当深远的影响。如果农村建立了社会保障制度,并且接近城镇居民享有的保障力度,建立城镇社保、农村社保联动互通,那么对于改变农户退出宅基地意愿也会有较大提升。虽然当下“户籍—社保”联动改革,可以很大程度上解决农民宅基地退出的问题,使农民的退出意愿大大增加,但每当提到改革,总是有许多需要考虑的具体问题。换言之,“户籍—社保”联动不是一朝一夕的事,应当优先基础设施建设,完善基础配套体系,才能更好的发动改革。同时,要做出土地退出的有效判断,加强宣传力度。最后,政府要明确“户籍—社保”联动改革带来的农民土地退出的补偿标准,积极探索农民以宅基地换取城镇住房、以量化承包土地换取社会保障的方式方法,切实维护农民利益,促进城镇化健康稳定的发展。

[1]李裕瑞,刘彦随,龙花楼.中国农村人口与农村居民点用地的时空变化[J].自然资源学报,2010,25(10):1630-1638.

[2]刘旦.基于Logistic模型的农民宅基地置换意愿分析:基于江西的调查和农户的视角[J].首都经济贸易大学学报,2010(6):43-48.

[3]孟祥远.城市化背景下农村土地流转的成效及问题—以嘉兴模式和无锡模式为例[J].城市问题,2012(12):68-72.

[4]许恒周,殷红春,石淑芹.代际差异视角下农民工乡城迁移与宅基地退出影响因素分析:基于推拉理论的实证研究[J].中国人口·资源与环境,2013,23(8):75-80.

[5]周立群,张红星.农村土地制度变迁的经验研究:从“宅基地换房”到“地票”交易所[J].南京社会科学,2011(8):72-78.

[6]周婧,杨庆媛,张蔚,等.贫困山区不同类型农户对宅基地流转的认知与响应:基于重庆市云阳县568户农户调查[J].中国土地科学,2010,24(9):11-17.

作者介绍:杨亮(1988-),男,天津人,硕士。

(2016-10-20收稿刘晓佳编辑)

Effect of Chinese Household Registration System and Social Security Co-reform on Farmers'Quitting Willingness of Rural Housing Land

YANG Liang

(Beijing Shun soil Planning Consultants Ltd, Beijing 100070,China)

With the rapid development of the urbanization,the current household register system make a segmentation of the social guarantee system in urban and rural areas,which in turn aggravate the difficulties on the reform of China's household registration.The great difference exists in the social guarantee system between urban and rural areas make farmers unwilling to quit the rural collective land and their homesteads.This paper takes Xinhua and Yunhe districts of Cangzhou City in Hebei Province as the study areas and investigates the impact factors on peasanthomesteadquittingwillingnessthroughapplyingthe Logistic model based on the Household Register-Social Guarantee system Co-reform.

Hebei Province;Chinese Household Registration System linkage with Social Security;System Reform; Rural Housing Land quitting

F321

A

1003-7853(2016)06-0043-04