劳动异质情况下的产业结构偏离及其影响因素分析

——基于2006~2013年全国产业行业数据

张建华 王慧丽

(华中科技大学,武汉 430074)

劳动异质情况下的产业结构偏离及其影响因素分析

——基于2006~2013年全国产业行业数据

张建华 王慧丽

(华中科技大学,武汉 430074)

本文充分考虑劳动异质性,利用产业人力资本结构,重新核算三次产业结构偏离度,发现第一产业和第三产业结构偏离程度均被高估,第二产业结构偏离被低估,进而指出 “民工荒”、大学生就业难等现象产生的原因是第一产业可转出人力资本减少,第二产业需求旺盛,而第三产业由于发展不足陷入低水平均衡状态。最后通过系统的影响因素分析发现,解决我国结构偏离和就业问题的重点在于优化需求结构、合理规划产业发展路径以及全面推进城镇化和市场化进程,关键更在于释放农村消费市场巨大潜力和全面加快第三产业发展。

劳动异质 人力资本结构 结构偏离 产业结构 就业失衡

引言

近年来,结构调整成为我国经济社会发展重点,并取得一定成效,产业结构实现由二、三、一向三、二、一的转化,就业情况也得到有效改善,农村大量剩余劳动力转移到二、三产业。但在结构调整过程中,产业结构与就业结构间出现偏离,第一产业就业人口比重显著大于其产值比重,第二、三产业就业人口比重则小于其产值比重。然而现阶段,我国第二产业吸纳就业能力显著下降,而第三产业创造的就业在绝对值上虽有上升,却未与其产值相匹配,因此,转移劳动力的就业问题日益恶化。同时,由于企业转型、技术进步等因素,企业用人门槛提高,对不同类型劳动力表现出不同需求,而人口结构变化、教育等因素更进一步强化了劳动异质性,产业结构偏离问题更加复杂。面对当前结构调整的迫切任务、复杂严峻的就业形势以及日益加剧的收入分配等问题,我国必须明确产业结构的真实偏离程度与影响因素,合理规划产业结构调整的方向,协调产业结构与就业结构的调整步伐。这将对需求结构、供给结构和城乡结构调整,推动整体结构转化升级,缓解就业压力有事半功倍的效果。

现有研究中,学者们利用偏离——份额分析方法及结构偏离度、就业弹性、协同系数等指标对产业结构和就业结构之间的偏离定量测度,针对不同的主体 (全国、长三角等)进行了数量分析,发现虽然局部之间存在略微差别,但整体来看具有相同趋势,第一产业劳动生产率较低,劳动力迫切需要转出,第二、三产业对劳动力有较强吸纳能力。同时指出,产业结构与就业结构之间偏离的主要影响因素除政府政策外,还包括了城镇化程度、劳动力市场完善情况、劳动力素质以及技术进步等 (王少国,刘欢,2014;杨秋明等,2013;张美玲等,2015;戴志敏等,2015)。然而,现有研究没有考虑当前劳动力市场上客观存在的劳动异质性,仅简单地将劳动力视作同质。事实上,我国就业市场上也确实存在 “民工荒”、“技工荒”和大学生就业难这类典型劳动的问题,不同类型劳动力的就业情况不能一概而论。因此,现有不考虑劳动异质性的分析结果虽然有一定的借鉴意义,但却无法解释中国目前所面临的典型就业现象,更不能深入揭示就业结构与产业结构偏离的复杂过程。

本文充分考虑劳动异质性,通过人力资本将劳动异质性引入产业结构偏离分析中,并基于产业人力资本结构重新定义产业结构偏离度,利用这一指标深入考察中国真实的结构偏离,然后构建系统的影响因素分析体系,通过计量分析寻找结构偏离度的影响因素,最终为产业政策、就业政策提供一些可行的战略性建议。

1 相关理论假设与机制

就业结构与产业结构的调整本质上是要素再配置与生产优化的过程。在这一过程中,产业部门作为就业岗位的提供方和劳动力需求方,对劳动就业有直接影响,即在一定程度上,就业结构取决于产业结构。另一方面,产业部门生产发展和优化升级需要相应匹配的劳动力投入,其产品所面对的需求结构也受收入结构的直接影响,故产业结构也受就业结构的影响。总之,就业结构与产业结构相互影响、互为因果,产业结构需要合理就业结构的支撑,就业结构需要产业结构提供强有力的需求拉动。现有关于就业结构与产业结构调整的理论模型主要有刘易斯二元模型、拉尼斯——费景汉模型、托达罗模型和乔根森模型等,这些理论指出在农村存在大量剩余劳动力和劳动同质的假设前提下,产业间劳动生产率的差距会导致产业间收入差距。继而在产业间收入差距作用下,劳动力从生产率较低的产业向生产率较高的产业转移,实现产业结构与就业结构的调整。而在考虑劳动异质性①的情况下,不同类型劳动力的劳动生产率和消费偏好与决策均存在差异,劳动力在产业间的转移不仅会改变产业间相对劳动生产率,对需求结构也有影响,就业结构与产业结构的调整协调过程更加复杂。为针对性讨论劳动力之间劳动生产率差异的影响,本文假设劳动异质性仅表现为劳动生产率的差异,个人消费偏好与决策无差异。则在基本理论框架下,不同类型劳动力通过市场有效定价,在产业间自由转移配置,最终相同类型劳动力在不同产业间的劳动生产率及劳动产出弹性达到一致,实现就业结构与产业结构的均衡。

以上分析从理论上明确了均衡的存在性,但由于各种现实因素,就业结构与产业结构会发生偏离。现有文献中,学者一般使用结构偏离度②来刻画。本文根据结构偏离度的基本内涵,结合劳动异质性特征重新定义,通过产业间人力资本结构考察劳动异质情况下的结构偏离度。即结构偏离度=产值比重-人力资本比重。其中,人力资本量通过教育折算法得到,第i产业拥有的人力资本存量,Hi=第i产业小学及以下受教育程度就业人口×1+第i产业初中受教育程度就业人口×1.2+第i产业高中受教育程度就业人口× 1.4+第i产业大专及以上受教育程度就业人口× 1.77。

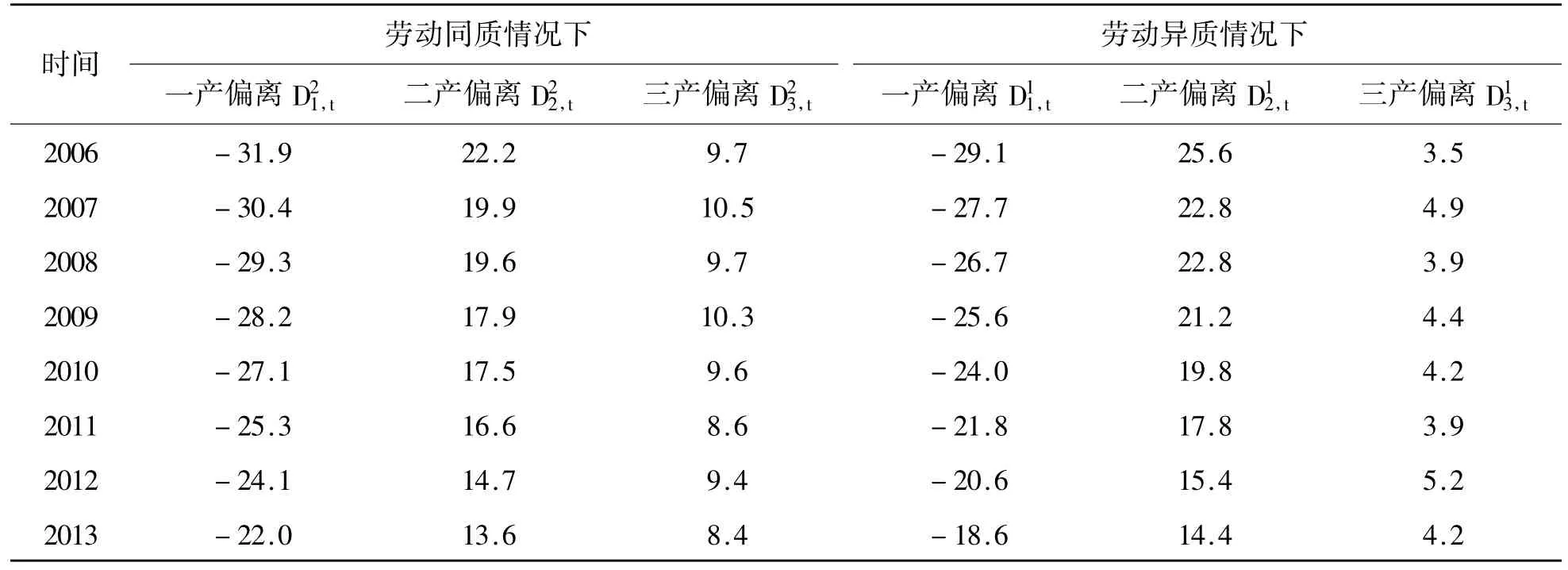

表1 劳动同质和异质情况下的产业结构偏离指标

理论上讲,在完全竞争和出清的产品市场和要素市场情况下,就业结构与产业结构会实现均衡。但在现实环境中,前提假设无法成立,就业结构与产业结构会发生偏离。从劳动力供求理论上看,就业结构与产业结构调整受供给因素、需求结构因素和技术进步等因素的影响。劳动力供给方面,劳动力市场上劳动者素质和技能水平是其参与市场交易的资本,只有实现和用人单位间供求的匹配才能够顺利就业。随着产业结构的调整,企业等劳动力需求方对劳动者的素质和技能要求水平提高,劳动力素质是否与产业结构相匹配,将直接影响到就业结构与产业结构的均衡。劳动力需求方面,生产商的生产决策和劳动需求取决于其产品所面临的需求及生产技术。若第二产业产品需求旺盛,则第二产业将扩大生产,在生产技术不变的情况下,就需要更多的劳动力投入。另一方面,若某产业生产技术取得重大进步,大幅提高劳动者的生产效率,将会减少对劳动力的需求。同时,在不完善的市场机制下,价格无法反映真实的供求关系,较低的市场化程度可能阻碍劳动力的配置。综上,就业结构与产业结构间的均衡会受到劳动供给结构、产品需求结构、技术进步和市场环境的影响。

2 劳动异质情况下的结构偏离度数据分析

通过对劳动同质和劳动异质下产业结构偏离度的定义,利用1978~2014年 《中国统计年鉴》和2006~2014年 《中国人口和就业统计年鉴》数据,本文得到劳动同质情况下的结构偏离度D1i,t以及劳动异质情况下的结构偏离度D2i,t,如表2所示。

对比发现,两种情况下,三次产业结构偏离程度出现明显差异,但偏离的趋势保持一致。平均来看,相较于劳动同质情况,在劳动异质情况下,第一产业结构偏离度低了3个百分点,第三产业结构偏离度低了约5个百分点,而第二产业结构偏离度高出2个点。从测算过程上看,两种情况下出现的差异最直接的原因是三次产业所吸纳的劳动力人力资本水平不同。第一产业劳动力以小学及以下学历为主,人力资本水平最低;第二产业劳动力以初、高中学历为主,人力资本水平居中;第三产业劳动力学历水平分布较为广泛,相对较高,主要分布于高中、专科、大学及以上。从整体人力资本水平上看,则主要原因在于中国就业市场上劳动力人力资本水平主要集中于中等偏下水平,且这类劳动力主要集中在第一产业和第二产业之中,而第三产业人力资本水平分布范围较广,且整体水平相对较高。

表2 劳动异质和劳动同质情况下的产业结构偏离度%

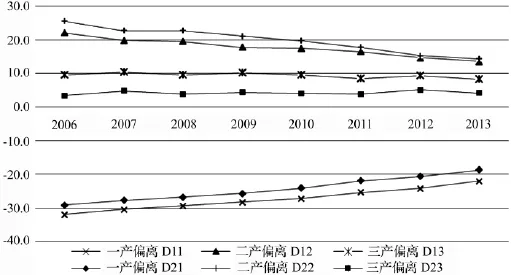

在趋势上,两种情况下得到的结论基本一致。第一产业结构偏离度为负,产业内滞留大量待转移劳动力,且偏离程度以年均5%的速度缩小;第二、三产业结构偏离度为正,劳动生产率较高,存在吸收第一产业转出劳动力的动力和空间,且第二产业结构偏离度稳步缩减,结构逐渐向均衡靠拢,而第三产业结构偏离度变化无明显趋势,始终维持在低水平小幅波动,如图1所示。

基于产业结构偏离程度的重新测度,本文重点关注以下两个问题:(1)第三产业结构偏离度始终维持在较低水平且无明显下降趋势,如何解释;(2)合理解释 “民工荒”和大学生就业难等典型现实问题,如何解决。

第三产业结构偏离度始终维持在较低水平,说明在短期内第三产业产业结构相对较为均衡。面临大量的劳动力从第一产业转出,第三产业结构偏离度始终维持在低水平且波动幅度小,这一现象表明第三产业始终处于产值比重和就业比重同步上升的状态。即,第三产业发展越好,吸收的人力资本就越多。从长期和整体调整来看,第一产业中还存在大量低人力资本劳动力需要转移出来,第二产业面临着产业结构和劳动力人力资本水平结构升级重任。为实现整体均衡,第三产业需要大力发展,吸纳更多不同层次劳动力,同步推高其产值比重和人力资本比重。目前,第三产业只是接近于低水平均衡状态,需特别警惕这种低水平均衡陷阱。

“民工荒”这一问题由三次产业对民工这种低人力资本劳动力的低供给和高需求共同造就。作为主要转出方,第一产业结构偏离程度逐年下降,可输出的低人力资本劳动力减少;第二产业对人力资本需求整体水平略有上升,但整体仍对低水平劳动力保持旺盛需求;第三产业全面发展,人力资本需求两极分化。“大学生就业难”的问题主要是第三产业发展不足,并已吸纳大量具有高人力资本的劳动力,目前正处于消化不良的低水平均衡状态,短时间内无法进一步扩大对大学生的吸收。

基于以上 “民工荒”和大学生就业难等重点人群的就业问题,本文认为要缓解或者解决这类问题,实现产业结构与就业结构之间的平衡,长期来看,首先必须保证劳动力转移过程的通畅,确保劳动力能够顺利从低劳动生产率的产业转出,顺利进入劳动生产率高的产业。就目前形势来看,更关键地是要扩大劳动力需求。第二产业要全面转型升级,加快技术创新,革新生产条件,减少对操作式劳动力的用工需求,提高对劳动力人力资本水平的需求,提高产业人力资本整体水平。解决大学生和农村转移劳动力就业问题的关键还是在于第三产业的发展。第三产业必须肩负起承接大量不同层次人力资本劳动力就业的重任,加速发展,以多元化的发展吸纳不同水平人力资本的劳动力。

图1 劳动同质和劳动异质情况下的产业结构偏离度D1和D2

3 劳动异质情况下结构偏离度的影响因素分析

3.1 影响因素指标体系构建

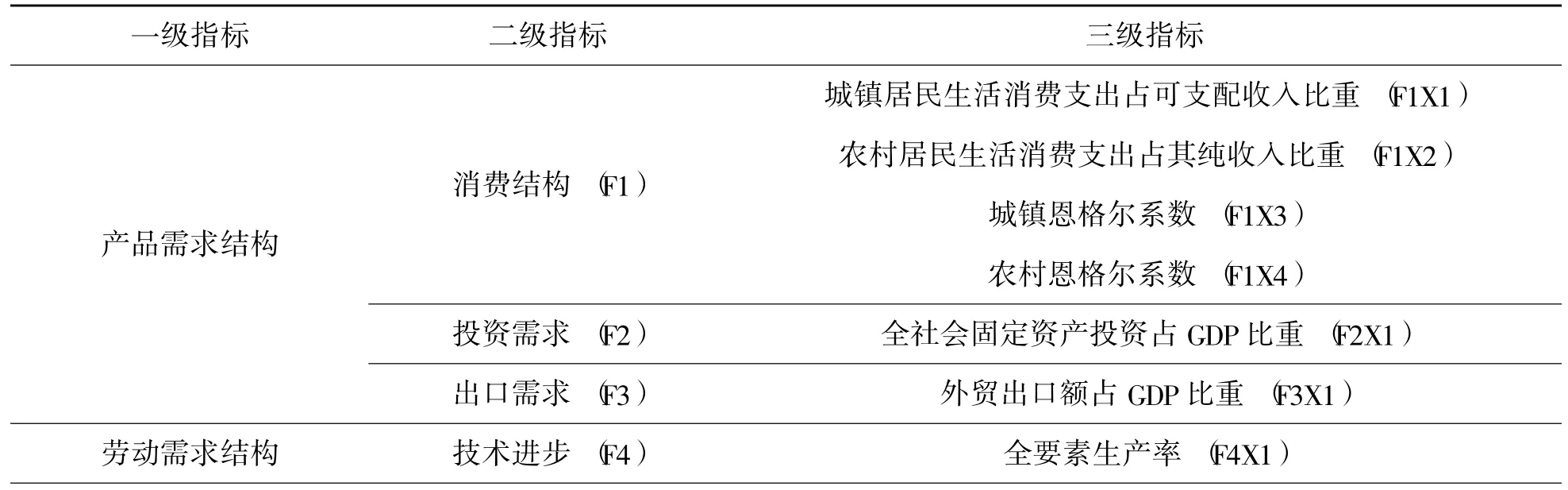

在现有研究中,学者们通过理论机制和实证上的分析指出,除政府产业政策导向外,城乡政策性和体制性壁垒,消费、投资和出口的需求结构、技术进步、劳动力素质以及城镇化程度和市场化程度等都会对产业结构与就业结构间偏离产生影响 (张抗私,王振波,2014;杨秋明等,2013;陈心颖,2012;张建华等,2012;乔学斌等,2013;肖兴志等,2013;齐鹰飞,王伟同,2014)。本文综合现有研究中的指标,选取以下指标进行定量分析。

表3 产业结构和就业结构失衡的主要影响因素指标体系

续表

3.2 影响因素实证分析

3.2.1 模型构建

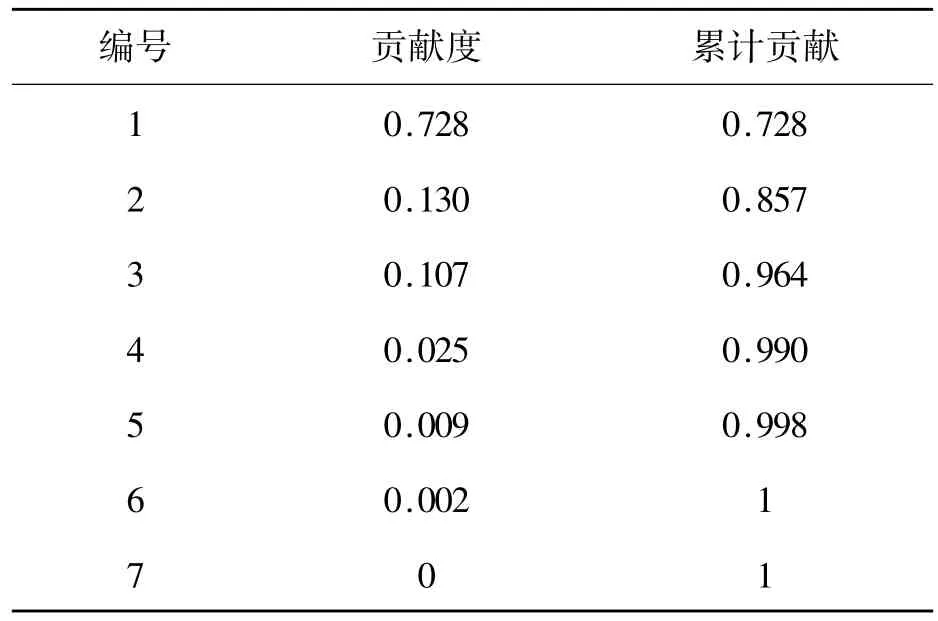

本文试图通过面板数据的回归分析寻找产业结构偏离的影响因素。由于表3所列举指标间高度相关,本文先通过主成分分析法提取不相关的主成分 (除技术进步 (F4X1)外)。主成分分析结果如表4所示,第一、第二主成分对原指标体系的总变异有85.7%的贡献度。在尽量包含原指标信息前提下,出于自由度的考虑,本文使用第一主成分p1和第二主成分p2。

表4 主成分分析结果

通过Hausman检验,得到F值为103.71,确定使用固定效应模型。

3.2.2 回归结果

通过STATA回归分析,得到模型估计结果如表5所示,第一主成分p1的系数显著为负,即p1增加一个单位,结构偏离度将下降0.18个百分点。又p1是各影响因素的线性组合,故得各项指标的系数如表6所示。最终,除城镇恩格尔系数(F1X3)、农村恩格尔系数 (F1X4)和外贸出口额占GDP比重 (F3X1)系数为负以外,其他因素的系数均为正。也就是说,城镇、农村居民家庭中食物支出占消费总支出的比重越高,产业结构偏离越严重;外贸出口额占GDP比重越大,外贸依赖度越高,产业结构偏离越严重;劳动力素质越高、城镇化和市场化程度越深将有助于消除产业结构偏离。

表5 回归结果分析

表6 影响因素系数估计结果

特别地,城镇居民生活消费支出占可支配收入比重 (F1X1)和农村居民生活消费支出占其纯收入比重 (F1X2)系数符号相反,表明城镇居民生活消费支出占可支配收入比重越高,结构偏离程度越严重,而农村居民生活消费支出占其纯收入比重却对结构偏离度有负的作用,农村居民生活消费尚未达到饱和状态,农村消费市场存在巨大潜力。其次,农村恩格尔系数 (F1X4)对结构偏离度的影响系数几乎是城镇恩格尔系数(F1X3)的8倍,即,同样1单位的变化,农村恩格尔系数引起的产业结构偏离度的变化是城镇恩格尔系数所引起变化的8倍。这一结果同样意味着庞大的农村消费市场才是未来扩大内需的巨大潜力所在。

总的来看,影响因素的实证分析结果与主观判断基本一致,具体如表7所示,产品需求结构的优化、劳动者素质的提高、城镇化和市场化程度的提升都有助于降低产业结构与就业结构之间的偏离。其中,产品需求结构的优化指的是整体内需扩大,城乡尤其是农村恩格尔系数降低,投资需求扩大。最为关键的是,通过实证分析发现,拓展农村消费市场有助于解决产业结构偏离问题,且农村消费市场确实存在巨大潜力。

表7 各因素对结构偏离度的影响

4 总结和建议

4.1 总 结

本文通过对产业结构偏离度进行重新定义和测度,发现第一产业和第三产业结构偏离程度被高估,第二产业结构偏离度被低估。第一产业仍是低人力资本劳动力转出方,第二产业转型升级进展缓慢,对较低人力资本劳动力有旺盛的需求,第三产业发展不足,且吸纳的就业已接近顶点,陷入低水平均衡状态,对较高人力资本劳动力吸收能力难以为继。

通过对结构偏离度影响因素的面板数据分析,本文发现产品需求结构的优化、劳动力素质的提高、城镇化和市场化水平的提高均有利于缓解产业结构偏离,促进产业结构与就业结构的均衡。特别地,开拓农村消费市场、激发农村消费潜能以及加快第三产业发展对解决结构偏离以及就业问题有显著效果。

4.2 建 议

在我国结构调整过程中,要解决产业结构偏离现状,缓解典型劳动力就业问题,须从影响因素体系入手,有框架、有重点地全面推进。

4.2.1 扩大内需,优化产品需求结构

降低对外出口依赖,鼓励投资,激发产品市场活力和金融市场活力,提高城乡收入水平,特别针对农村消费市场,刺激和鼓励农村消费。

4.2.2 增加有效教育投入,全面提高劳动者素质

对接劳动力市场需求,针对 “民工荒”、“技工荒”、大学生就业难等结构性问题,优化教育结构,增加专业技能教育投入,提高劳动力供求匹配度。

4.2.3 全面推进城镇化进程和市场化改革

推进城乡一体化发展,减小城乡差异,并通过城镇化释放被土地束缚的劳动力,确保劳动力的自由流动。提高市场化程度,确保劳动力市场上供求作用机制的正常运转,实现劳动力在产业间的转移和有效配置。

4.2.4 正确把握三次产业发展和结构调整方向

第二产业和第三产业作为第一产业转移出劳动力的吸纳方,是解决当前就业问题的关键。第二产业应加快产业内技术升级,调整产业发展路径,提高对高人力资本的需求,降低对低人力资本的依赖,提升内部人力资本水平。尤为关键的是,第三产业必须全面加快发展,以全面优质的发展吸纳不同人力资本水平劳动力,拓宽就业渠道,实现从短期均衡向长期均衡的跨越。

注释:

①劳动异质性是指不同类型劳动力由于劳动的熟练程度、技能、偏好等不同所表现的劳动生产率、消费决策的差异。

②结构偏离度=某产业产值比重-该产业就业比重。

[1]王少国,刘欢.北京市产业结构与就业结构的协调性分析[J].经济与管理研究,2014,(7):85~90

[2]杨秋明,姜海蓉,魏丽.就业结构与产业结构协调性及其影响因素——以江苏省为例 [J].企业经济,2013, (2):159~162

[3]张美玲,赵旭强,潘晔.产业结构与就业结构协调发展研究[J].经济问题,2015,(3):76~79

[4]戴志敏,丁峰,郭露.长三角城市群产业变动与就业结构协调程度分析:1994~2013年数据 [J].经济体制改革,2015,(1):64~68

[5]张抗私,王振波.中国产业结构和就业结构的失衡及其政策含义 [J].经济与管理研究,2014,(8):45~53

[6]陈心颖.产业结构、就业结构与经济转型升级——福建省的观察数据 [J].福建论坛 (人文社会科学版),2012, (5):148~152

[7]张建华,等.基于新型工业化道路的工业结构优化升级研究[M].北京:中国社会科学出版社,2012:249~292

[8]乔学斌,姚文凡,赵丁海.互动与共变:高等教育结构、毕业生就业结构与产业结构相关性研究 [J].东南大学学报(哲学社会科学版),2013,(4):122~126,136

[9]肖兴志,彭宜钟,李少林.中国最优产业结构:理论模型与定量测算 [J].经济学 (季刊),2013,(1):135~162

[10]李慧,平芳芳.产业结构变迁与经济增长关系的实证研究[J].工业技术经济,2014,(10):33~40

[11]齐鹰飞,王伟同.人口发展与产业结构调整:经济可持续发展的双驱动力—— “人口发展与产业结构调整”学术研讨会综述 [J].中国人口科学,2014,(4):121~125

[12]方行明,韩晓娜.劳动力供求形势转折之下的就业结构与产业结构调整 [J].人口学刊,2013,(2):60~70

[13]龚轶,顾高翔,刘昌新,等.技术创新推动下的中国产业结构进化 [J].科学学研究,2013,(8):1252~1259

[14]王志华,董存田.我国制造业结构与劳动力素质结构吻合度分析——兼论 “民工荒”、“技工荒”与大学生就业难问题[J].人口与经济,2012,(5):1~7

Industrial Structure Deviation in the Case of Labor Heterogeneity and the Influence Factor——Based on the National Industry Data from 2006 to 2013

Zhang Jianhua Wang Huili

(Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,China)

Thisessay carefully considers the heterogeneity of laborwith the index ofhuman capitaland remeasures the structure deviation based on the calculation ofhuman capital structure between the three industries.It finds thatdeviationsof the firstand tertiary industry were both overvalued,and shows that it is the decrease in the human capital the first industry transfers out,the strong demand of the secondary industry and the low-levelequilibrium state of the tertiary industry thatgives rise to the‘labor shortage phenomenon’and the phenomenon of the difficulty for graduates to get jobs.At last,through a systematic analysis,this essay points out that to settle the structure deviation and employment problems in China,the emphasis is on the optimization of demand structure,the rational planning for the development paths of industries and the promotion of the processes of urbanization andmarket-orientation.What'smore,the key is to release the tremendous potential of rural consumermarket and to speed up developmentof tertiary industry.

heterogeneity of labor;human capital structure;structure deviation;industrial structure;employment imbalance

10.3969/j.issn.1004-910X.2016.01.018

F121.3

A

(责任编辑:史 琳)

2015—10—20

国家社科重大项目 “基于创新驱动的产业结构优化升级研究”(项目编号:12&ZD045)。

张建华,华中科技大学经济学院副院长 (主持工作),教授,博士生导师。研究方向:增长与发展、产业经济、国际经济、创新经济学。王慧丽,华中科技大学经济学院产业经济学硕士研究生。研究方向:产业经济、区域经济。

——以重庆市为例