古今丝路的音乐交往与文明新声

□ 张俊杰

·历史文化·

古今丝路的音乐交往与文明新声

□ 张俊杰

一、古代丝路音乐交往的历史成就

肇始于西汉武帝时期的丝绸之路,至今已有2000余年的历史,随着张骞出使西域,以及西域都护府的设立,丝绸之路成为东西方商旅、文化的交流之路。在汉唐之际丝路兴盛的千余年间,伴随丝路商旅、宗教、文化的交往,音乐艺术也大放光彩,在乐人、乐器、乐律、乐曲、乐种的交流互鉴中取得了丰硕的历史成就。

1.丝路音乐的交流与发展极大地丰富了中国音乐的曲库

西汉时期,张骞从西域获得《摩诃兜勒》一曲,后经协律都尉李延年的加工,成为“新声二十八解”,由此开始了对丝路音乐的吸收与融合。“摩诃兜勒”为“摩诃”(mahā)和“兜勒”两个梵语词组成,意思是“大吐火罗”(大夏),原为河西走廊一带的羌族人所爱唱的“大夏”曲,乐器起初以羌笛为主,张骞出使时,“大夏”人又将胡笳加入其中,成为军乐和卤簿仪式的“鼓角横吹”(王福利:《〈摩诃兜勒〉曲名含义及其相关问题》,《历史研究》2010年第3期)。“二十八解”指乐曲共有28个段落,魏晋以来二十八解不复俱存。见世用《黄鹄》《陇头》《出关》《入关》《出塞》《入塞》《折杨柳》《覃子》《赤之阳》《望行人》十曲([晋]崔豹:《古今注》),此后的魏晋南北朝时期,丝路音乐的交流逐渐兴盛,并在隋唐时期达到顶峰,但随着安史之乱的爆发逐渐衰退。

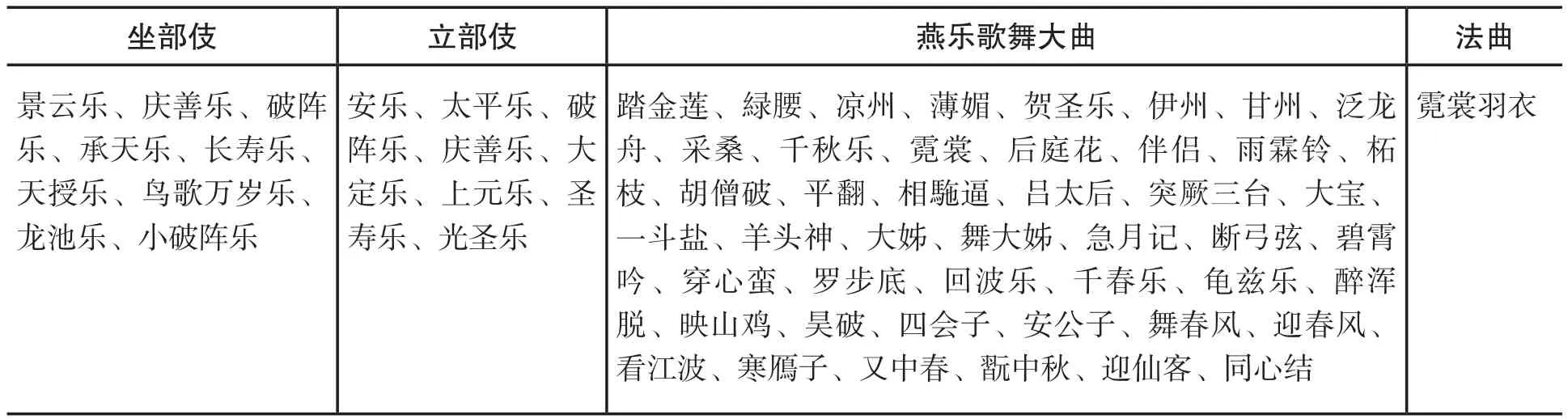

隋唐时期,丝路音乐交流更加频繁,出现了燕乐的艺术形式,以“七部伎”、“九部伎”为繁盛的标志。隋开皇定“七部伎”,包含国伎、清商伎、高丽伎、天竺伎、安国伎、龟兹伎、文康伎,并杂用疏勒、扶南、康国、百济、突厥、新罗、倭国等伎。隋炀帝改国伎为西凉,增设疏勒、康国为“九部伎”。至唐代沿用,增设高昌为“十部伎”,并划分为“坐部”和“立部”两大类别,又形成了燕乐歌舞大曲和法曲。安史之乱后,随着乐府机构的衰落,逐渐散落民间,但作为丝路音乐的高峰,至今仍保存于西安鼓乐、福建南音等乐种之中,成为丝路音乐遗产的活化石。

根据《旧唐书·音乐志》、《新唐书·礼乐志》以及杜佑《通典·乐典》、崔令钦《教坊记》相关记载统计,隋唐燕乐见表1。

表1:隋唐燕乐曲目

2.丝路音乐的交流,促进了中国乐器的丰富,深刻地改变了士人的音乐生活

汉族传统的乐器以钟鼓、琴瑟、笙竽、箫管、柷敔为主,随着丝绸之路的开拓,羌笛、琵琶、箜篌、筚篥、奚琴、轧筝、羯鼓等乐器逐渐传入中国,极大地丰富了中国民族乐器的种类,深刻地改变了士人的音乐生活。岸边成雄说:“西域乐的正式东传,是从南北朝。北魏太武帝之时,西域诸国前来朝贡,自北齐、北周,不仅龟兹、疏勒等西域中道的乐伎,还连帕米尔那边的安国、康国的乐舞也传入。当时在北朝宫廷,胡乐盛行”(《古代丝绸之路的音乐》)。李颀的《听董大弹胡笳声兼寄语弄房给事》:“蔡女昔造胡笳声,一弹一十有八拍。胡人落泪沾边草,汉使断肠对归客。”描述了“胡笳”声音的幽怨。岑参《裴将军宅芦管歌》:“辽东九月芦叶断,辽东小儿采芦管。可怜新管清且悲,一曲风飘海头满。海树萧索天雨霜,管声寥亮月苍苍。……弄调啾飕胜洞箫,发声窈窕欺横笛……诸客爱之听未足,高卷珠帘列红烛。将军醉舞不肯休,更使美人吹一曲。”描写了“芦管”的声调美妙动人,使人流连忘返。此外,顾况的《李供奉弹箜篌歌》:“大弦似秋雁,联联度陇关。小弦似春燕,喃喃向人语。”描写了箜篌的婉转。李颀的《听安万善吹觱篥歌》:“傍邻闻者多叹息,远客思乡皆泪垂。”描绘了觱篥的乡愁。而李商隐的《龙池》:“龙池赐酒敞云屏,羯鼓声高众乐停。”描写了唐人对羯鼓的痴迷。白居易的《琵琶行》:“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。”描写了琵琶的盛行,琵琶演奏的高超技艺,以及社会的凋敝。可见,丝路音乐交往所带入的外族乐器已深入士人生活,促生了文艺生活的变迁与发展。

3.丝路音乐的交流,促进了传统乐律理论、记谱法的完善

乐律和记谱法是音乐艺术的基础技术理论,《礼记·礼运》讲:“五声六律十二管,还相为宫也”,强调乐律是定调的前提。汉唐之际,丝路音乐带动了乐律理论的发展,其中以北周时期的音乐家苏祗婆从龟兹乐中引入的“五旦七调”影响最大,后经隋朝音乐家郑译吸收,创制出“八十四调”的宫调理论。由此,形成了“燕乐二十八调”,构成隋唐燕乐的乐律理论基础。此外,汉唐之际丝路音乐文化的交往,促进了燕乐半字谱、工尺谱、琵琶谱、觱篥谱的产生与发展,推动了记谱法的完善。

二、古代丝路音乐的文化精神

古代丝路的音乐交往促进了中西文化的交流、会通与融合,深刻诠释了“礼乐文明,和而不同”的精神内涵。丝路音乐所体现的音乐和谐论,建基于“天人和谐”的宇宙观、万物并育的生态观。

“和而不同”是中国文化的核心精神之一。春秋时期,思想家史伯阐发了“和实生物,同则不继”的原创思想,他批评周幽王听不得不同的意见,强调构成世界的基础是金、木、水、火、土五种元素,五种元素的和谐统一,才产生了万物。音乐也是如此,宫、商、角、徵、羽的有序搭配,才能奏响美妙的乐章。其后的伶州鸠提出,“夫政象乐,乐从和,和从平 。声以和乐,律以平声”(《国语·周语下》)。伶州鸠向周景王解释了礼乐文化的精神特质在于“政平”、“人和”、“乐谐”,而不是在于雍容华丽的乐器、设施,那都是徒有其表的摆设。孔子据此有所提升,提出“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉?”(《论语·阳货》)主张要继承礼乐文化“和而不同”的内在精神。《尚书·舜典》载:“帝曰:‘夔,命汝典乐,教胄子。直而温,宽而栗,刚而无虐,简而无傲。诗言志,歌咏言,声依咏,律和声;八音克谐,无相夺伦,神人以和。’夔曰:‘於!予击石拊石,百兽率舞。’”其中“八音克谐,无相夺伦”是指音律的平正和谐,“神人以和”、“百兽率舞”象征天地和顺,万物和畅。总的来讲,先秦时期礼乐文化的精神包含天人和谐的宇宙观、万物并育的生态观、清和平正的音乐观几个方面。

先秦的礼乐文化的和谐精神,在丝路音乐的发展中不断内化,成为音乐融合的主导力量。例如“琵琶”源自西域,经由丝绸之路的龟兹而传入中国,在古龟兹语中是“Vipanki”,读音为“比般喀”,在波斯语中是“Barbat”,维吾尔语继承了此发音“barbit”,读音是“巴比特”。《旧唐书·音乐志》说“推而远之曰琵,引而近之曰琶,言其便于事也”。传入中国后,逐渐进入了士人的生活之中,晋朝的傅玄《琵琶赋》说:“观其器,中虚外实,天地象也;盘圆柄直,阴阳叙也;柱十有二,配律吕也;四弦,法四时也。”唐代的段安节《琵琶录》:“琵琶,法三才,象四时……长三尺五寸,法天地人五行;四弦象四时。”显然已经将礼乐文化所含有的阴阳协调、天地和谐思想纳入对乐器的理解之中,实现了西域乐器的中原化。而唐岑参《凉州馆中与诸判官夜集》:“凉州七城十万家,胡人半解弹琵琶”,展现了琵琶在河西的普及。李白的《观胡人吹笛》“胡人吹玉笛,一半是秦声”,展示了胡人、胡乐的内容已经是华夏文化的一部分。可见“和而不同”构成古代丝路音乐文明交往的主导力量。古代丝路音乐文化得以繁荣的关键在于对“和而不同”文化精神的贯彻,由于尊重文化的多样性,才能实现文明交往,才能产生音乐形态、音乐理论、乐器发展的丰硕成果。

三、丝路音乐文明的当代新生

当历史的车轮进入20世纪,战争的硝烟、宗教的对抗、意识形态的对立成为困扰世界的巨大难题。美国著名学者塞缪尔·亨廷顿提出了“文明冲突论”,认为冷战后的世界,冲突的基本根源不再是意识形态,而是文化方面的差异,主宰全球的将是“文明的冲突”(《文明的冲突与世界秩序的重建》),突出表现在“基督教文明”、“伊斯兰教文明”和“儒家文明”的对抗中。在他看来,传统的丝绸之路正在成为不可调和的战争之路和对抗之路。

在此危机时刻,我国的人文学者重新阐发了古代丝路音乐所体现的“和而不同”的文化精神。费孝通认为这种精神具有世界性的视野,可以作为全人类共同的价值遗产,并提出“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”(《反思对话文化自觉》)的现代解读。其中“各美其美”就是欣赏本民族的文化,“美人之美”就是要理解和尊重其他民族的文化,“美美与共”则是在二者之上,不同文明的对话和沟通,达到一种和谐稳定的“和而不同”的局面(《“美美与共”和人类文明》)。

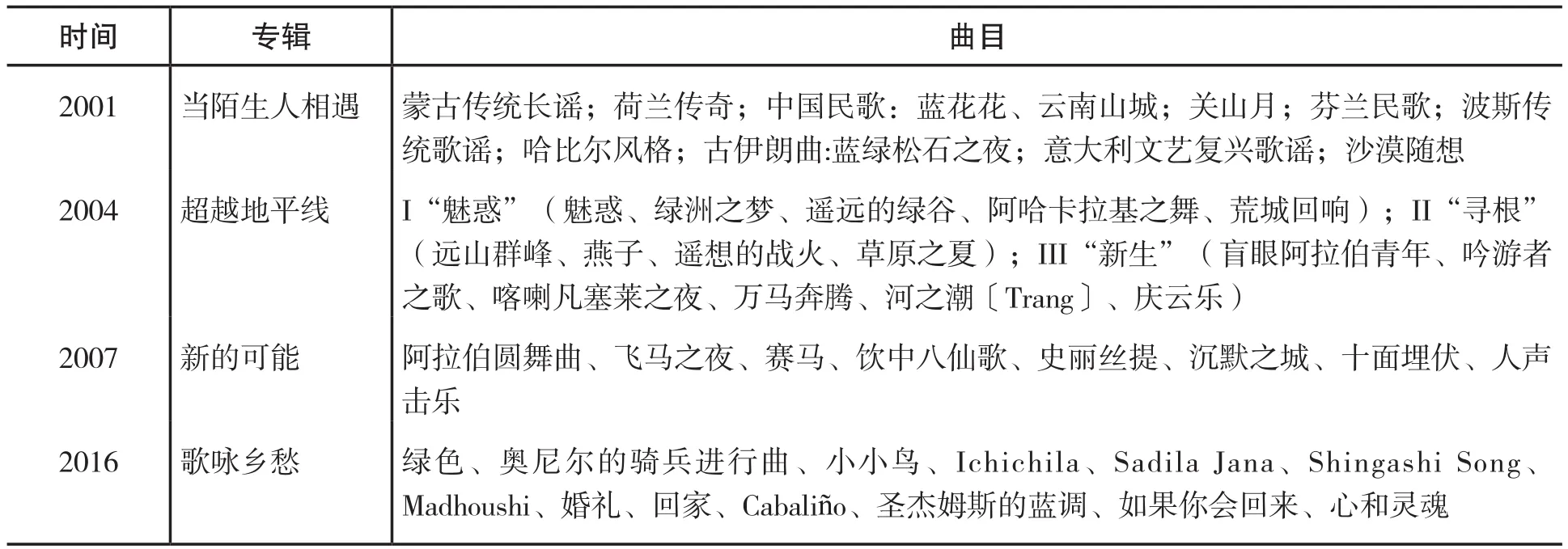

1998年,马友友发起创建“丝绸之路”音乐组织,丝路计划(Not-For-Profit Silk Road Project),开启了丝路音乐文明的复兴运动。该计划通过汇集世界各地的音乐家,围绕古代丝绸之路的交往路线,一起旅行,一同创作,通过创作产生共鸣,打破肤色、国籍、语言的障碍。经过十几年的发展,完成了四张丝路音乐专辑(见表2)。

表2:新丝路音乐计划

“新丝路音乐之旅”是一个开放性的世界团体,其中的音乐家来自丝路沿线各国,包括土耳其、亚美尼亚、阿塞拜疆、伊朗、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、中国、蒙古、韩国、日本等。乐团借用现代管弦乐队的组合方式,大量使用各国的民族乐器、民族音乐,旨在打造和谐的新丝路音乐。由于这些乐器分属于不同的音乐文化体系,乐律、定调、音阶体系等音乐语汇的构成方式有着天壤之别,如何使这些乐器奏响和谐的乐章,成为马友友团队的首要问题。为了克服这样的障碍,马友友团队的成员们,在平等互助、和谐对话的前提下,带着崇敬的心情,通过对彼此音乐的调式、节奏、旋律等音乐要素以及文化的学习、对话,慢慢探索出了丝路音乐平等对话、相互融合的方式。

马友友的丝路音乐计划暗含着深刻的世界情怀,他希望借助这样一个艺术形式,实现古代与现代的对接,东方与西方的对话,重现丝路“和而不同”的文化精神。用他的话来讲,这就是合作,这就是和平,这也是创造。这是在世界一体化、竞争共赢、相互激荡的当代呼声,“和而不同”成为当今人类的共识。2001年3月,他第一次率“新丝路乐团”访问中国,在记者见面会上,他对“新丝路音乐”作了说明:“很长一段时间,我一直在做一种努力,就是希望能在悠久而多样化的文化传统中找到一种方法,使它能够跨越时空、国界和种族,成为一种人们共通的、国际化的传统”(《带来丝绸之路的宝贝》)。这里他所讲的“跨越”不仅仅是对古代而言,更重要的是要跨越种族、超越文化、超越地域、超越分歧,来建构一条新丝路文明、平等的音乐之旅。

“新丝路乐团”通过东西方音乐的交融,为我们展现了一幅壮丽多彩的丝路画卷,绿洲、山谷、草原、荒城的回响,勾勒了丝路的静蔼与端详,骆驼、盲童、燕子、草原展示了丝路旅者的荒凉与寂寞,狂欢之夜、大河之潮、万马奔腾、云霄之乐烘托了天下大同、万邦和谐的美好理想。西班牙风笛、弓形鲁特琴、琵琶、尺八、笙、塔布拉鼓,这些来自世界各地的传统乐器与大提琴、小提琴的合奏创造出一种特殊的音乐,它们似乎又是浑然天成,不分你我。所以,马友友说,“当陌生人相遇时会发生什么事情呢? 答案就是‘丝路’”。

回望千年的丝路音乐历史,“和而不同”的文化精神,孕育了汉唐之际的开放胸怀,造就了隋唐燕乐歌舞大曲的包容、繁盛。新千禧年马友友率领来自世界各地的音乐家所开创的“新丝路音乐之旅”团队,秉承“和而不同”的丝路音乐精神,跨越时空、跨越地域、跨越国界、跨越民族,围绕同一个目的,创造性地实现了古老丝路文化传统的新生。

(作者:陕西省西安市西北大学艺术学院,邮编710069)