摇摆的三角连环

——国民党治下的工会抗战行动及结构困境

朱东北,阙跃平

(1.吉林大学 文学院,吉林 长春 130012;2.天津理工大学 马克思主义学院,天津 300384)

摇摆的三角连环

——国民党治下的工会抗战行动及结构困境

朱东北1,阙跃平2

(1.吉林大学 文学院,吉林 长春 130012;2.天津理工大学 马克思主义学院,天津 300384)

1949年前的国民党统治时期,工会的发展存在多元路径。区别于中国共产党的阶级与革命动员,国民党对工人群体的组织主要是基于社会控制与治理的政治需要。全民抗战时期,民族主义情绪作为统合工人运动的因素登场。工会行动如何适应抗战以增强抗日力量成为时局命题。基于结构-功能分析,从国民党及政府、国民党治下工会、工会会员等三个工会行动主体的互动来重构各自的行动逻辑,进而从行动结构反思集体行动的困境问题。

抗战时期;国民党统治;工会行动;结构困境

我国的工会研究,大多以中共工人运动史为主线,很少将受其他党派影响的工人团体纳入研究视野,即使有所涉猎也只是将其作为反例。实际上,国民党统治时期的工会存在着多元发展路径,但主要为同盟会及国民党、马克思主义、无政府主义三个分支,在这些思想“指导或影响下的工会组织或团体,也接连登台表演,相应有着不同的走向与命运”[1]。21世纪初,刘明逵等编写的《中国工人运动史》出版,该书对南京国民政府时期的工会制度进行了探讨,并首次提出“合法工会”这个概念来研究民国工会,认为合法工会存在的起码要求是:按照国民党的劳工运动理论,在思想上应当是信奉三民主义的,在政治上是听命于国民党的[2]。这个结论虽然值得商榷,但“合法工会”概念对于我们认识和理解国民党治下工会的发展有着很大的启发意义。“合法”是国民党工会治理的基本思路,通过构建工会法令体系去引导工会,从而实现社会控制。

一、“自由”与“统制”之间——工会组织原则的争论与战时调适

国民党执政之后,就一直在探索建立三民主义价值体系的工运之路,但三民主义推崇的调和哲学观影响了国民党对劳工问题的处理方式。一方面,国民党人士将“劳工问题”作为“实在的民生问题”,宣称以全力扶植农工之“经济组织”。他们强调工人及工会行动“不能像资本主义社会的劳工运动采取怠工、罢工或暴力等方式来扰乱社会秩序,减低生产”,“故本党的劳工政策本着劳资合作的精神……一方面保障劳工的经济利益和政治地位……一方面谋劳工工作效率之提高,以增加生产,促进民族工业之繁荣”[3]。另一方面,国民党人认为,工人群体总体上知识浅薄,缺乏组织习惯,应采以训导为主的劳工政策。同时还认为,工人虽有组织团体的自由,但不应成为独立的体系,须处于党治之下(选派优秀党员进入工会或在工会中发展党员),实行党部指导、政府监督的二元体制。为此,国民党在“合法”的框架下,对工会的组织实践加以规范,并着力于立法建设。

有学者认为,南京国民政府时期,政治权威对民间组织的管控集中表现在“组织成立”环节[4]上,其中对于工人加入或退出工会的权利界定是国民党管控工会组织成立的重要内容。1929年,南京国民政府颁行的第一部《工会法》就保障了工人自由加入或退出工会的权利,即“工会不得强迫工人入会及阻止其退会”;“工会不得拒绝法律章程上认为合格之人入会,亦不得许法律章程上认为不合格之人入会”;“工会不得妨碍未入工会之人工作”。该法实施后,地方的工会主管部门——社会局即开始依法行事。如上海社会局认为,强制工人入会是“非法举动,可报警核办”[5]。退会方面,“工会会员得随时退出工会,但工会章程定有退会预告期间者,须先预告”,但“预告期间不得超过一个月”。依《我国工会法研究》(1945年)的作者史太璞所言,相对自由的工会组织原则一是因为“外国立法亦多有为同样规定”;二是据国内实际情形考量,即“当时工会多为少数分子所操纵,故不愿其权力过大,以致束缚一般工人之自由”[6]。虽说国民党的工会立法体现了其对劳工民主权利的现代性关怀,但事实上,工人并不能主导工会,工会的发展与演变是多方势力博弈的结果。

国民党清党过后,曾派员到各地对工会进行整理,以消除共产党的影响,但对其他势力则有所保留。当时,资方、地主乡绅、封建把头占据工会职位较为普遍,尤其是把头,“难免上下其手,即一面挟党的权威以令工人,一面借工人群众的名义胁迫工会和党”[7]。“这些把头权势特殊,可以任意开除和招来工人,所得工资大部分为其霸占。”[8]国民党统治时期的临湘县总工会理事长王少槐就指出:“当时的各职业工会都是徒有形式的组织,许多会员只是登记造册,并无实际活动,有些行业本来早就有几千年流传下来的封建行会……这些行会原来就有会首,职业工会建立后,他们大多数又是理事、理事长;因此,国民党统治时期的临湘县工会组织,很多就是封建行会的翻版,谈不上有什么进步作用。”[9]可见,工人的地位与处境跟过去相比实际上相差无几,他们并没有因加入工会而有所改变。另外,当国民党疏于在工会中扩张势力时,帮会势力就趁机而入,更折射出了近代中国工会组织的复杂面相。如1931年底,上海的青、红帮势力分别促成了各为后台的“总工会”[10]的成立。

不难看出,国民党在工会实践层面的介入显得心有余而力不足,不管以工人出入会自由制衡工会“党外势力”的“自我悬置”做法是出于“合作主义”还是“无奈之举”,其落脚点并不在于工会组织的完善,而是执政秩序的规制和平衡。抗战非常时局的到来更加剧了国民党对工会治理乏力的焦虑。“国难日深,人民之需要有健全组织,较前更为迫切,一旦有事,方不致行动凌乱,故工会会员入会退会之自由,应加以限制,实为事实上所必要。”[11]“是拿出民众力量出来向政府争取民主与自由呢?还是拿出民众力量向日本帝国主义者争取民主自由呢?”[12]工会组织的健全是国民党进行社会统合,拿出民众力量以应国难的时局选择。在“自由”与“统制”之间,国民党当局最终选择了“统制”。

1940年8月20日,国民党第五届中央常务会议第155次会议通过了《非常时期职业团体会员强制入会限制入会限制退会办法》。此后,各地相继出台工会健全办法。如1941年云南昆明市政府由社会局长牵头决定的工会整理办法中就有“照章实行强制入会,限制退会办法”[13]。1941年8月21日,颁行的《非常时期工会管制暂行办法》包括了策动、统制及健全三个管制办法要点,以及战区统一工会行动、策动沦陷区工会破坏、大后方强制入会限制退会以及工会行为统制四个方面。其中,针对大后方强制入会限制退会这一新规,国民政府指派立法人士予以专门陈述:“证诸以往事实经验,(自由出入会)缺点颇多,盖因工人知识欠缺,多不知有组织团体必要,如入会退会任其自由,则入会者既不踊跃,一旦会内发生意见,会外发生纠纷,又易受诱惑而脱会,如此则工会基础极不稳固,难期发展。”[6]

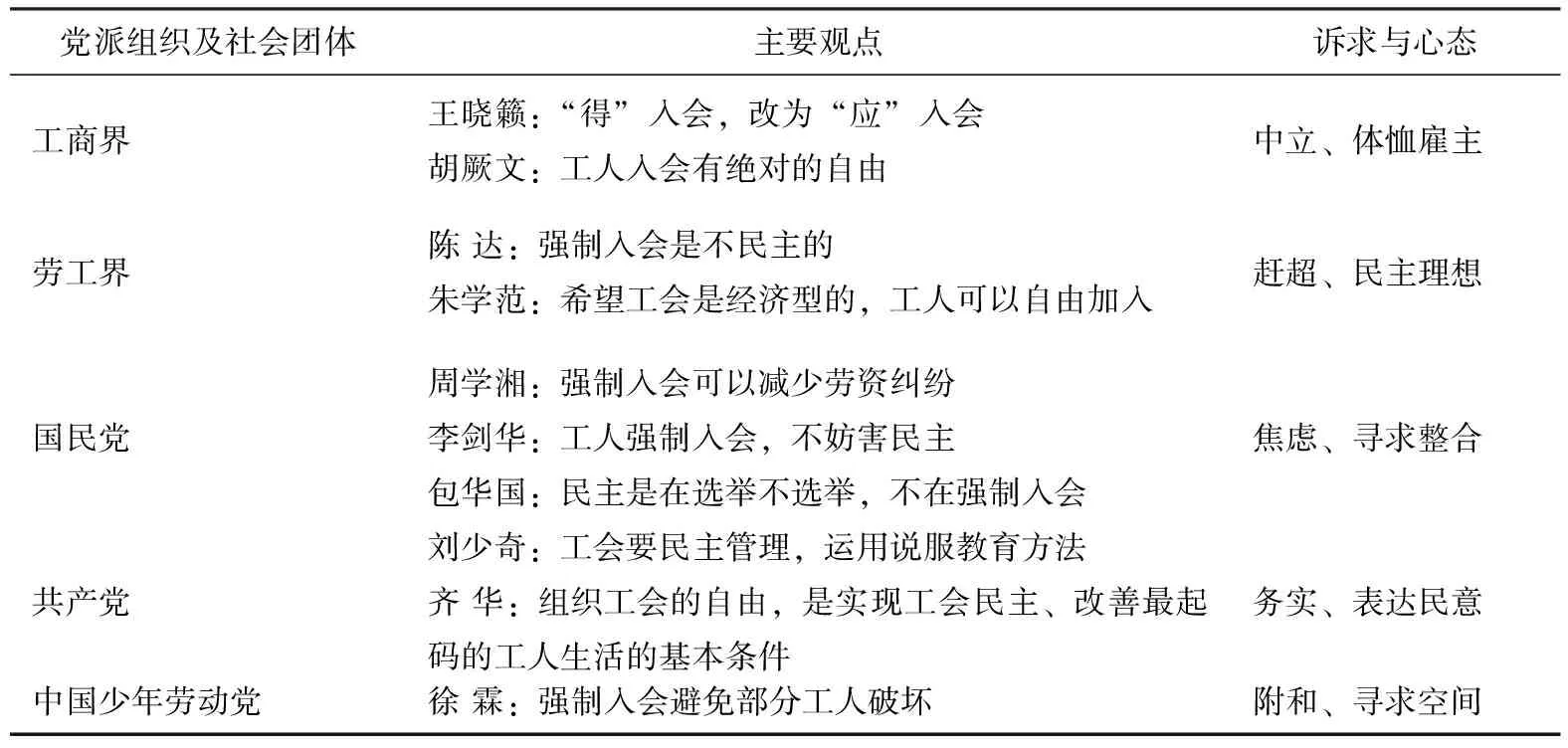

限制工会组织的自由并非是社会各方赞同的主流观点(表1),如陈达论及战时工会立法时就指出,强制入会不适用于中国,“剥夺人民的自由是显而易见的”,国民政府指派训练合格人员充任工会书记或指导员,“限制了工人们的自由行动,对于发展独立的工会与工会运动产生了不良的影响”[15]。国民党力排众议施行统制以“适应战时动员与战后宪政之需要”的主要原因是试图加强对工会的实际控制,为己所用。但是,“权威”名义下的统制式动员难收实效,究其原因是“自上而下”的工会制度设计缺乏与社会团体良性互动的缺失。这与中共“一切从实际出发”的工运策略有着本质的差异。蒋介石认为,“我们不仅反对他(中共)的主义,而且要反对他的理论与方法”、“共产党的理论与方法务要铲除净尽,不许留在本党,遗害中国”[16]。顾建中在抗战时期对川盐调查的一篇报告里写道:“某党因受过去之打击及知各方均在防止其活动,对于工作方式多取寄生政策,故欲了解盐工中有无某党,必接近盐工者,或盐工始可知之。”[17]85-86国民党人眼中所谓的“寄生政策”,即尊重和发挥工人的主体性恰恰是中共工人运动以及革命最终成功的制胜法宝,但国民党所谓的“超阶级”的工会理念令其丧失了可靠的民众和阶级基础。

表1 工会组织原则论争各方诉求与心态对比表[14]

虽然号称站在民族、民生的角度去统筹工人运动,但实际上国民党对工会的治理逻辑和治理蓝图仅仅是停留在话语和法令层面,工会的复杂现状远非国民政府所能驾驭,国民党在工会中的影响力很薄弱,工会成为只剩下一个牌子和国民党登记薄上的工会。正如王奇生分析的那样,国民党是“弱势独裁”,有独裁的意愿,却没有足够的制度基础和权力资源去贯彻这种独裁[18]。因此,国民党在抗战时期作为工会外部环境系统的动员与调适大多流于形式;同时,国民党鉴于自身权力的考虑,对于工人组织设计的摇摆不定也直接影响到了工会集体行动的效力。

二、“趋上”与“附下”之间——合法工会行动的联合与离散

合法工会是国民党治下民众运动的产物,受到权威的管控,其自主性及活动空间都受到了一定的限制。抗战时期,合法工会作为中介性的行动主体,一方面要“趋上”完成法定职责,开展相关工作;另一方面也要“附下”,维护工人权益以争取工人的信任。“趋上”与“附下”是合法工会战时行动开展的两大维度。国民政府在《非常时期工会管制暂行办法》中具体规定了工会的职责:“一、协助政府平定工资;二、协助政府调制所属会员工资及生活费指数;三、协助政府征调所属会员服行工役;四、指导会员改进生产技术,节约器材消耗,增加生产效率:五、举办教育合作卫生娱乐等福利事业;六、发动会员参加战时服务工作。”[17]20-21“当兹抗战建国时期,工会尤应充分发挥其力量,效劳国家,置全民族之利益于个人利益之上。”[6]工会的主要功能在于代表工人维护工人利益,但在战时完成公共任务的“附加功能”却被提到前所未有的高度。

协助政府实施国防及生产等政令成为国民党治下工会日常会务的重要内容。如江苏南通县民船船员工会第六次理事会讨论了如皋县民船船员工会反日会组织反日会案,议决通过:组织南通县民船船员工会反日救国会呈报备案;当暴日侵略我国领土之日,凡我会员当誓死不装日货案;本会组织义勇军案;本会之会员及工作人员当努力宣传案[19]。广西梧州民船工会也提出了拒载仇货、听候征用、不搭敌奸的决议,并议决“全体职员与会员,皆应绝食一天捐助政府”[20]。由此可见,通过经济杠杆利器,工会在抗日中确有独特之效。此外,在抗日宣传中,工会也借助劳动节的符号进行抗日动员。1937年5月1日,湖南长沙就“举行纪念大会,同时为紧张抗敌情绪起见,由每一工会,组织一宣传区,分区出发宣传”[21]。“是日计到各业工会宣传员及纠察约百余人。”[22]至少从形式上看,抗战时期的国民党治下工会在宣传抗日、组织工人参加抗日等方面是有所作为的,但实际效果则有待于进一步考察。

此外,因战时工役及劳资纠纷等原因,工人罢工频发。如自贡市盐工因兵役问题而罢工的次日,国民党自贡市书记长高定渊即召开盐工罢工联席会议,工会仅是居中调解。抗战时期的物价高涨更加剧了工人生活的困苦,由此引发的劳资纠纷接连不断。以四川中江县为例,“民国三十四年,货币贬值,物价一日数涨。有的厂方采取米涨发钱,米跌发米的办法,严重影响工人生活,发生争议,县工会与厂方调停,发工资时以当天米价发钱”[23]。工人罢工既是劳资争议中常见的行动方式,也是工会谈判的筹码。抗战后期,国民政府修改了《工会法》的相关条款,明确“非常时期不得以任何理由宣言罢工”,“工会有违及法令情节重大或破坏安宁秩序或妨害公益者,主管官署得解散之”。1943年重订的《劳资争议处理办法》也要求资方不得无故开除工人及停业闭厂,劳资争议事件应依法定程序调解或仲裁。为稳定生产秩序,国民政府对劳资双方都有所约束,以求加强抗战力量。对工人罢工的限制无疑增加了工会行动的难度,工会要在政府所强调的和平协商中切实维护工人利益并非易事。但若工会无力则会丧失工人对工会的信仰,那么工会所决议之组织义勇军、捐款、抵制日货等抗日议案就无法真正落实。

如果说“趋上”与“附下”是工会本分之举的话,那么组织设计之外的“非分之想”则显出政治权威与工会互动关系的弹性。国民党政府对工人力量一直有“利用”和“防备”的矛盾心理,这在对待总工会设立的态度上得到了充分体现。因广州时期的总工会多受共产党影响,国民党执政后对地方及行业的总组织颇多踌躇。国民党人士王家树曾感叹:“对于工会组织所采取之政策,至为模凌两可,既非中央集权,又非绝对分权,工会之上,并无县省全国总的组织;工会之下,无基层组织,多数会员组织在几个理事之下,如此组织制度,焉能望其产生力量?”[24]对于县(市)总工会的创设,国民党前后经历多次法规调整。起初禁止总工会组建,至1934年颁行《县市总工会组织准则》才放开了创设总工会的禁令。但在程序上仍有限定,即应“呈经中央许可”,且采取逐级放开的办法,认为“依照我国目前情形,县市总工会虽应设立,尚无设立省总工会之必要”。对此,地方工会一直认为“党政当局对工会应站在指导地位,不应怀有戒心”[25]。

1938年5月1日,上海工界宣言:“上海和国内暂时是隔绝了,我们全体同志还是团结得和水泥一般。”[26]“实行劳资彻底合作,加强抗战力量。”[27]与此同时,上海工界爆发的总工会请愿行动并没有得到国民政府的支持。实业部作为工会主管官署,在请愿意见中回文:“总工会名称于法无据,且无例可援,如认为有联合各工会从事抗日救国之必要,可依照北平天津成例,将上海市总工会改为上海各业工会救国联合会。”[28]1943年修订的《工会法》,省级总工会才被允许普遍成立。这既是国民党自身加强社会整合的政策调整,又是虑及工界联合抗日呼声压力之下的回应。可见,工会不仅仅是对法令制度的单线适应,在非常时期的适时行动在一定程度上也促成了总工会的全面放开。当然,国民党对于创设总工会始终有防范之心,强调党员要循序筹组省(市)总工会及特种工会,且必须由国民党党部及机关人员组成策进机构——“策进委员会”。先党后会的组织模式虽制约了总工会在政治上的独立性,但抗战时期工会的联合行动却拓展了工会自身的发展空间。

对总工会设立的据理力争也是工会间联合的表征,但这种联合之下又具有广泛的离散性,而其离散性又是造成工会难以集体行动的主要原因。朱学范曾记述道:“各地劳工团体在平常时期,本少健全组织,又没有统一团结,甚至缺乏联络,互不往来。”[29]工会内部结构的多样化、复杂化特征导致了工会行动的差异性。工会人员的构成主要包括职员(理、监事)与会员(普通工人)。作为主导工会事务的工会职员类型多样,有些富有职责意识,积极争取工人权益,主动参加或发起各项社会活动与事业。如1938年3月5日,个别工会负责人开始发起工人抗敌总会[30],“通告全国工人组织参加本会组织”[31]。但有些工会职员的所作所为离组织角色相去甚远。

工会旧法曾规定工会领导人选任,得主管官署认可后,可选非工会会员任之。但有些工会的全部理事,均非工人出身[24],工会成为党派斗争、争名夺利的场所。时人曾感叹这部分工会领导人,他们哪里是在做劳工运动,好像是在衙门里做官。工人领袖(工会派)“都想发展他们自己的地位,要抢做‘民众精华’,以致同室操戈、互相攻讦,如所谓甲派的工会与乙派的工会的勾心斗角,也是当前工运的一个暗礁”[32]。工会理事把工会任职当成是“要职”,抓住不放,“开赌场、办烟馆、贩卖鸦片,害国害民,令人憎恶”[33]。工会成为理事大肆敛财及控制职业权的工具,如剑阁总工会理事长唐直言明示,工人不缴会费及常年费,不准做手艺;“至于所收的‘年费’‘常年费’,名为工会开支,实际大部分入了私囊,其余作为每年城隍会演戏、请客的开支”[34]。在一些工会里,资方也会安排自己的代理人担任工会上层,成立所谓的“老板工会”[6]。工会职员掺杂各种动机的行为,瓦解了工会组织的向心力。由此可见,工会内部关系的脱节由来已久。工会事务为非工人所把持操纵,置工人利益于不顾,于是工人参与会务的意愿也就不高了。1936年5月,华中区邮务工会负责人指出:“各地工会,除少数邮工同志能负责外,大多会员对于会务置若罔闻。”1938年10月,广州邮务工会报告反映,“工作者仍是一部分热情工友,许多工友还没有广泛地参加”;“工作多由三个人负责”;“保守性大,满足现状,以内治内,有了这三种原因,会务只停留在一个呆板式子的进行”。抗战时期,工会会务的决议与实施关涉抗战行动,仅从工会内部关系这点上看,国民党治下工会的抗日动员及集体行动能力就值得怀疑了。

三、“小家”与“大家”之间——工人积极抗日的牵绊与主体重述

抗战时期的社会统合依赖于各个群体的助力,群体较平时被无限放大。如上海纱厂女工看到每天生产“日光”牌纱布,不免“十分难受”[35]。“在她们之中,有些人对于国事很关心,能够说出一篇加紧生产打退敌人的大道理,不过由于她们流动性太大,以及受时间的限制,不能完全受教育。”[36]6-7战时女工调查显示,“两千五百六十三人的宗教调查中,就有一千七百八十八人相信佛教,她们所谓的佛教,自然并不是什么高深的哲理研究,而是普遍的相信菩提、鬼神和命运”。在七七纪念日,一些丝厂女工“合开一小纪念会,以纪念前方被打死,或受伤的英勇将士们”[37]!“她们大多数是热心爱国的,其中几个积极分子的影响,他们不但对日本存着莫大的愤恨,同时,更热忱地出钱出力,把无谓的消费节省下来献给政府,或将一日几日劳动所得工资全部捐了。”[38]正如广州工会承认的那样,“工人对于国家民族的认识,是相当浓厚的”[39]。“国家有难,匹夫有责。”长期家国同构的传统文化浸染,国家(大家)与家庭(小家)的距离似乎不远,工人的民族意识某种程度上也是其家庭意识的扩展,这种家国意识成为工人参与抗日的良好基础。

在工会抗战行动系统中,我们试图判断和说明工人是否爱国、是否抗日、是否在这场战争中发挥了积极的作用,这是一种“他者”标准的要求和评价,工人行动的主体性被轻易地忽视了。工人是否爱国与抗日并不取决于他们的民族主义情绪,更多受制于他们所处的具体社会关系网络,这与裴宜理在“工人政治”研究中所提到的“工人队伍中的既有壁垒”[40]有相似之处 。“在20世纪的上海,帝国主义政治进一步强化了工厂女工间的对立。苏北女性愿意在日商工厂工作,甚至在日商工厂工作被认为是不爱国时,她们仍旧如此。”[41]其原因是“日本人像对待上海人那样对待我们(苏北人)。他们拿我们当人待……但是在中国工厂里,他们只把我们看作废物,他们咒骂苏北人是多么的可恶”[42]!“在一定程度上,江南工人与苏北工人的分化阻碍了工厂女工间团结的发展。”[41]从该研究中得到的启示是:工人群体的内部分化比我们想象的要复杂得多。“在艰苦的抗战中,后方工人流汗,正如前方将士流血一样,尽了最大的力量。”[36]1虽然限于查阅资料的程度及笔力还无法深描出国民党治下工会工人抗日的群像,但不妨从工人社会关系互动的角度分析阻碍工人积极抗日的一些因素,或许对工会集体行动困境问题的认识有所进深。

其一,生活的艰苦。如上文提到,抗战时期物价高涨以及失业等都影响着工人的日常生活。如广州榨油工人因参加政府抗日巡游而被雇主开除,“第一批二千多人,第二批五百多人,有的做苦力,有的挑青菜,有的回乡,有的拉手车,大部分工友都上了前线……另一部分不是依然失业,便是已经饿死和病死”[43]。“有钱的同胞,可以向后转;可是我们这批工人(纱厂工人、码头工人、洋车夫等,合计有一二十万),这批苦人,一日两餐粗茶淡饭都很艰难,哪里还有闲钱让我们上四川,哪里还有法币送我们至湖南呢?我们就是不愿意同武汉共存亡,可是环境逼迫我们不得不共存亡了。”[44]工人流行着“日本来了,生活也不过如此”的说法。工人代表陈岳认为,空谈抗敌口号脱离实际,“生活悲惨,是会阻碍工人热烈参加救亡,这也是社会一致公认的真理”[44]。

工会日常会费的缴纳及抗日会捐的增多也令工人的生活更为艰难。会费是工会运行的主要经济来源。为保障工会功能的发挥,依照《非常时期工会管制暂行办法》,“工会会员不缴纳会费者,可由各该工会警告限缴,逾期仍不缴纳时,即予以停权等制裁”。会费对工人生活影响之程度不可轻视。蒋介石曾电令豫鄂皖赣闽五省“禁费增资”以消灭工潮,不“使工人血汗所得之收入,频遭无谓之剥削”。除了日常会费缴纳的压力外,以工会的名义抗日捐款也引起了工人的个别抵制。如湖南长沙市铅印业职业工会临时代表大会讨论:前方将士,忠勇杀敌,本会工友,应如何捐款慰劳,以坚守本决心案,议决:本会工友,暂以工资多少,分三等捐款慰劳,并推谭家云、杨克文、肖仕衡、徐海凡,即日收齐,汇缴抗敌总会……会员熊少予,违法抗捐,侮辱理监,应如何办理案,议决:推谭家云等,克日勒缴,再违惩办 ,等等[45]。工人的个体抗争虽存在,但由于力量过于微小,常被视为“反面典型”而给予处罚。不可否认,工人参与抗日的背后却是挥之不去的养家糊口生活的沉重。

国民党政府也意识到要兼顾工人生活的重要性,继而推行劳工福利事业。“在平时,固为繁荣经济的一个因素,在战时,尤为取胜利的必要手段。”在战时工会管制之下,要注意权利义务双方兼顾,一方面工会必须履行责任,一方面对于工会困难、工人的福利,宜设法解除与增进。“改善劳工生活,不只是求衣食住物质的享受提高,而要增进工人的智识同技术。”为保障劳工福利,国民政府制定了《最低工资保障办法》,成立了工人储蓄会、工人福利社等,提出了兴办食堂、宿舍、孤儿所、图书室、俱乐部、职业介绍所、医院、补习学校及子弟学校等,但大多因经费困难,未能实现。

其二,参与战时工训的负面体验。由于训导是国民党政府的一贯劳工政策,因此工人的战时义务也是藉由训导方式实现的。以下为一则广州工人1938年参加国民党工训体验的自述[46]:

一、我们的训练着重于军事,教官总是教我们难以理会的教材,但我们工人头脑简单,只能够在我们实际生活里体验出我们眼前的需要,其他再进一步的,我们就看不清了。

二、我们毕业以后,就没有同劳工训练部里再发生关系的机会了,我们受训的时间很短,日本兵不知道甚么时候才来,平时要是不练习,等到要用的时候,也许都忘记了,现在这样情形,工人离开了广州部,都还不知道临急临忙的召集,在那兵荒马乱的时,人能到得齐吗?

三、我们工友每天都要做完了工,才能够离开厂的,我们七八个人工做不完,时间到了,就要请同班的代做,所以工人因参加受训所受的损失,就完全落在工人的身上了,并且制服费工人本人要负担一半,工人也觉得吃力,所以这种种都是跟着受训而来的苦恼着工人的问题了。

四、我们每天工作了十二点钟以后,才能够跑去上操听讲,我们睡觉的时间又是不够,所以我们的精神有时的确来不及,做的不大好,或者在讲堂上打瞌睡,有些教官很少询问我们的生活状况,所以也就不知道我们的苦楚,有时竟也不肯原谅我们,又有些教官不知道,我们工友的性格,工人说话是最响的,性情大都是直爽粗野,有时不免和教官冲突,于是就不得毕业了,这些都会叫一部分工人灰心的。

五、其他零碎的事还有好多,譬如有些工友不感觉受训的必要……学科讲堂不事前找好,各学校又不愿意白借,所以一期上了几个钟头的课,也就马虎了之。(至于)制服费,东家,死也不肯拿出应出的那一半钱,几经政府下令,直等到训练快结束才能够穿上身。

……

工人参与工训,障碍颇多,心态复杂:抽壮丁吗?捐款吗?以及不习惯和怕麻烦 ,等等[47]。但其主要原因却是资方不肯给予受训时间,在工作时间外受训又受不起疲劳。如果告假受训,工资立刻受到损失,甚至会因此而被厂方开除;工钱较少的,把一个月工资拿出来也不够做一套制服[48]。甚至有工人“不清楚明白受训意义……以为训练完毕要赴前线”[49]。工人的集体意识在工训过程中非但没有增强,反而是减弱了。相对于男工,女工的“家”比“训”更能牵动她们的参与。1942年,一位女工谈及她的工作时说,“去年丈夫被抽去打仗了,只遗下十五六岁的弟弟和婆婆,弟弟做点小生意,我给人洗衣倒也过得去,谁知,今年三月又抽壮丁,这次我们都说该抽李大爷的儿子,但李家出了一百块钱,保长便不抽他了,硬说我们还应去人,又把我弟弟拽去,婆婆气急了,哭瞎了眼,没有办法,我才出来做工”[50]。在训练班中,“你要问她,你为什么不来上课呵!她会告诉你,先生,我家里没有人,找不出时间来呵!但如果催逼得紧一点,她们就连小孩子也带了来”[51]。家庭生活的重担可能已经让她们无喘息之力了。

工训的成效依赖于工训路径。国民政府试图从劳工训练中“唤醒”工人,而非依靠工人自身的“觉醒”,这反映出国民政府动员路径的线性与平面特征。由于国民党并不了解工人的真正需求,缺乏与工人群体的双向互动,工人自然也就很难接受战时的这种工训。抗战时期的工会成员经历着丰富的身份体验,有人认为,在多重身份的形塑中,“他们只关心自己的家庭而不关心社会,而这种家庭意识又不过是较大范围内的自私自利”。这种看法不免片面。正如劳工调查者所言:“凡是‘人’都有‘自我感’的,劳工又何尝例外,我们不能因为劳工智识水准较低,便以为他们没有自尊的观念。”“自我心理得到满足,可以产生‘责任感’和‘创造欲’……我们欲求劳工近期最大的努力以从事生产,就必须消除轻视劳工——足以压抑劳工‘自我心’——的观念。”任何一个社会人的行动不仅仅取决于自身的意识,互动关系的影响和制约才最终导致行动的取向。因此,应依据现实中的社会关系理解工会中的工人行为。

其三,对工会认同的缺失。一般认为,工人是散漫的,过不惯集体生活。但事实上,工人自发形成的旧式团体比比皆是,共同体甚为牢固。如传统的行帮、工帮,这些旧式团体以亲缘关系、地缘关系、业缘关系为纽带形成了“生存共同体”。“生存共同体”是指“在生产与生活过程中形成的具有相似的生活方式、精神诉求的群体”。工人旧式团体与传统农业社会结构的一脉相承,呈同质、封闭、依存特点。工会在国民党眼中是要成为“支持抗战物力的主力,是建国的先锋者”。但作为一种现代工业社会的组织形式,工会社会公共角色的开放担当超越了生存共同体的基本内涵。

国共两党都把工会的组织作为整合工人群体的方式。但是,据马超俊回忆,“多数的工人不知道哪一个是国民党的工会,哪一个是共产党的工会”[52]。政治与阶级话语的精英构建对于工人而言是虚无缥缈的,看得见、摸得着的事物对他们才有触动意义。中国共产党也深谙工人的认知习惯与心理,模范的力量在工人运动中时常被作为有效策略加以运用。当然,国民党也做过“示范工会”的表面文章以增进工会功能。但是,工人达成对工会的认同,其形成机制与内在机理都很复杂。达林曾介绍广西一个县城木匠工会成立的事例,当“一个老工人站起来说,工会是好事,但不知我们木匠的祖师爷怎样看待这件事情……一位机智的同志建议把祖师爷算作为木匠工会第一名会员……在给祖师爷发了第一号会员证以后,其他工人才接受了会员证”。工人之于工会要有对如祖师爷般的信仰才可能产生集体力量。

工人对工会信仰缺失的原因除了上文提及的工会职员来源复杂以及工会腐败之外,工会于工人是否有利以及工人内部分化引起的工会疏离也是重要的影响因子。上海第一机器厂工会访问中,工人不相信工会的理由是:他们每月都要出会费,而看工会的牌子挂在哪里,里面整天都有人在那里面坐着,可从来没有看见他们做多少与工人有利的事情,这当然会惹起工人的怀疑和不满。工会负责人则抱怨,一些条件厂方硬不答应,我们又有什么办法?而且还有一点令人伤心,就是工人队伍中有很多替厂方作走狗的人,在里面捣乱,使工作更不易做[15]。工会不做事与做不成事让工人对工会难以产生信仰。会员鉴于工会力量薄弱,对于会费多不愿缴纳,进而导致工会团体运行困难,引起恶性循环。

另据工会调查人员对广州工会描述:“每有一个工人当选为现任工会理事,立即成为社会上闻人,胸前挂上了一两个圆形的证章或臀部配上一杆小型手枪,或受聘为某号顾问,此时这个人换过了一副绅士面目,工人怕他的威风,而他也没有空闲去理会工人。所以工人平日对工会疏远,而工会对工人也缺乏联系。”[53]工人与工会负责人之间的等级差异,也异化了工会为工人服务的组织目标。工人内部的分化疏离更加剧了工人与组织的离散,集体行动效力又从何谈起呢?

四、结语:摇摆的三角连环

集体行动的困境是很普遍的社会现象,美国学者曼瑟尔·奥尔森(M olsen)基于个体主义方法论的研究,从个体的趋利理性(“搭便车”现象)分析集体行动的困境[54]。集体行动是以理性人为前提的,但在现实世界中的人只能是西蒙[55]所称的有限理性人,并且集体行动发生的场合、情景不同,其行动的框架也有所不同。本文基于结构-功能框架的“嵌入性”解读发现,在抗战工会行动结构中,多元主体虽存各自的理性,但最终的行动取向都表现出“有限”理性的特点,加之主体间缺乏良性互动,集体理性不易达成共识。这些因素造成了行动结构的不稳定以及集体行动的困境。

分析认为:“国民党执政以后没有触动既存的社会结构,其控制只能及于政治表层,而未能深入社会内部……在社会整合方面,国民党的组织和影响也未能深入到社会底层和辐射到社会生活的各个方面。”[56]因此,国民党虽有统制之念,但对于治下工会却是控制无力的。同时,国民党治下合法工会内部的离散,使其很难践行组织者角色,并发挥应有的功能。再加上工人在以工会为结点的关系网络互动中无法达致自我需求与国民责任的平衡,从而与集体行动结构脱序。因此,民族主义作为社会整合的催化剂,往往只是一种想象实验,真正的社会事实充满各种主体的利益纠葛,使得整合过程充满各种不确定,如同一摇摆的三角连环。

[1] 颜辉,王永玺.中国工会纵横谈[M].北京:中共党史出版社,2008:9.

[2] 刘明逵,唐玉良.中国工人运动史:第4卷[M].广州:广东人民出版社,1998:276.

[3] 马超俊.劳工运动的新途径[N].申报,1947-05-01(07).

[4] 徐秀丽.南京国民政府时期的政治国家与民间组织[M]//徐秀丽,郑成林.中国近代民间组织与国家.北京:社会科学文献出版社,2014:3-26.

[5] 上海市劳资争议案件统计(二十三年一月至六月)[J].社会半月刊,1934,1(1):158.

[6] 秦孝仪.革命文献:第99辑[M].台北:国民党中央文物供应社,1984:60-63.

[7] 王奇生.革命与反革命:社会文化视野下的民国政治[M].北京:社会科学文献出版社,2010:139.

[8] 李季安,刘法太,崔坤卯.许昌建国前的行业工会[G]//《许昌文史》编辑部.许昌文史:第2辑.1989:81-82.

[9] 王少槐,汤辉煌.解放前的临湘工会组织[G]//中国人民政治协商会议湖南省临湘县委员会文史资料研究委员会.临湘文史资料:第4辑.临湘:湖南临湘印刷厂,1989:182-184.

[10] 饶景英.三十年代上海的帮会与工会[J].史林,1993(3):42-48.

[11] 市总工会呈请中央修改工会法两项条文[N].申报,1936-05-04(13).

[12] 瞿绥如.向谁争取民主和自由[J].劳动周报,1938,1(1):14-15.

[13] 云南省总工会工人运动史研究组.云南工人运动史资料汇编:1886—1949[M].昆明:云南人民出版社,1989:300-301.

[14] 工人加入工会是自由还是强制[J].中国工人周刊,1946(6):3.

[15] 陈达.我国抗日时期市镇工人生活[M].北京:中国劳动出版社,1993:738-739.

[16] 荣孟源.中国国民党历次代表大会及中央全会资料:第1编[M].北京:光明日报出版社,1985:507.

[17] 中国第二历史档案馆.中华民国档案资料汇编:第5辑[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[18] 王奇生.党员、党权与党争:1924—1949年中国国民党的组织形态[M].修订增补版.北京:华文出版社,2010:409.

[19] 民船船员一致反日[G]//中共南通市委党史资料征集小组办公室.南通革命史参考资料:第2辑.1990:107.

[20] 梧州民船工会救亡工作方案[N].广西日报,1937-08-31(03).

[21] 铅印工会昨开临时代表大会[N].湖南国民日报,1937-12-22(02).

[22] 祥云.创造中国的“五一“劳动节[J].中华邮工,1936,2(4):1-2.

[23] 宋侠生.民国时期的中江工会[G]//中国人民政治协商会议四川省中江县委员会文史资料委员会.中江文史资料选辑:第9辑.1998:78-85.

[24] 王家树.修改工会法私案[J].中国劳动,1941,1(5):17-19.

[25] 关焕生.我们的要求[J].劳动周报,1938,2(4):6.

[26] 沪八十万工人发表宣言纪念五一劳动节[N].申报,1938-05-02(02).

[27] 沪八十万工人宣言拥蒋[N].云南民国日报,1938-05-01(02).

[28] 邵心石,邓紫拔.上海市劳工年鉴[M].上海:大公通讯社,1948:82.

[29] 朱学范.朱学范文集[M].北京:团结出版社,1991:20.

[30] 工人抗敌会昨开发起人会[N].申报,1938-03-06(02).

[31] 全国各工会组工人抗敌总会[N].申报,1938-03-09(02).

[32] 郭永熙.对于上海工运的杂感[J].社会月刊,1929,1(6):1-3.

[33] 罗正洲.竞选工会理事长的闹剧[G]//政协四川省蓬溪县委员会文史资料委员会编.蓬溪文史资料:第19辑.1990:113-115.

[34] 邹灼,张荣福.民国时期的剑阁工会[G]//中国人民政治协商会议剑阁县委员会文史资料研究委员会.剑阁文史资料选辑:第2辑.1983:138-140.

[35] 非哲.抗战中的上海女工[M].上海:言行出版社,1939:31-32.

[36] 新运妇女指导委员会生活指导组.战时纺织女工[M].武汉:新运妇女指导委员会编印,1944.

[37] 梅丽.一个丝厂女工的自述[J].劳动周报,1938,2(1):20-21.

[38] 救救西樵的女工.我所知道的官山女工生活[J].劳动周报,1938,2(7/8):28-29.

[39] 王孙.过去工会未能健全的原因[J].劳动周报,1938,2(2):11-12.

[40] 裴宜理.上海罢工:中国工人政治研究[M].刘平,译.南京:江苏人民出版社,2012:2.

[41] 艾米莉·洪尼格.姐妹们与陌生人:上海棉纱厂女工(1919—1949)[M].韩慈,译.南京:江苏人民出版社,2011:68-70.

[42] 雨枝.关于上海的失业工人[J].女青年月刊,1932,11(4):45-51.

[43] 巴锋.榨油工人的生活:一个失业工友的访问[J].劳动周报,1938,1(8):20.

[44] 孟广涵.国民参政会纪实[M].重庆:重庆出版社,1985:144-145.

[45] 铅印工会昨开临时代表大会[N].湖南国民日报,1937-12-22(02).

[46] 老揸.参加工劳训练之后[J].劳动报,1938,1(8):21-22.

[47] 汉舟.在炮火中我们强大起来了:“旅工”的工作概况[J].劳动周报,1938,2(7/8):24-26.

[48] 朱敬.劳工训练与生活[J].劳动周报,1938,1(4):14-15.

[49] 油树.关于劳工训练的几个问题[J].劳动周报,1938,1(2):8-10.

[50] 寒梅.重庆某工厂工人生活点滴[J].新工人,1942,2(2):36-37.

[51] 煜.女工教育应注意的几件事[J].新工人,1942,2(2):34-35.

[52] 马超俊.马超俊先生演讲集[M].南京:南京市政府秘书室,1936:250.

[53] 李占标.大轰炸中广州工人的损失[J].见闻,1938(2):83-86.

[54] 曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑[M].陈郁,郭宇峰,李崇新,译.上海:生活·读书·新知三联书店,上海人民出版社,1996.

[55] 郝伯特·西蒙.管理行为——管理组织决策过程的研究[M].杨砾,韩春立,徐立,译.北京:北京经济学院出版社,1998.

[56] 王奇生.党员、党权与党争——1924—1949中国国民党的组织形态[M].上海:上海书店出版社,2009:358.

[责任编辑 杨玉东]

The Swinging Triangle Chain The Action and Structural Plight of the Trade Union Under the Kuomintang Government

ZHU Dongbei1, QUE Yueping2

(1.CollegeofLiterature,JilinUniversity,Changchun130012,Jilin,China; 2.InstituteofMarxism,TianjinUniversityofTechnology,Tianjin300384,China)

In the Republic of China, the trade union in China developed in multiple paths. Unlike the class and revolutionary mobilization of the Chinese Communist Party, the Kuomintang’s organization of workers’ groups was mainly based on the political need of social control and governance. During the period of the war of resistance against Japanese aggression, the nationalist sentiment emerged as a factor to unite workers to take part in the counter-Japanese movement. The problem the trade union facing was how to adapt to the war and strengthen the counter-Japanese force. Based on the structure-function analysis, the author reconstructs the action logic of three subjects, including the Kuomintang government, the trade union under the Kuomintang government and members of the trade union, and then reflects the plight of collective action in terms of action structure.

counter-Japanese; the Kuomintang(KMT); trade union; structural plight

10.16698/j.hpu(social.sciences).1673-9779.2016.04.016

2016-07-20

朱东北(1981—),男,吉林长春人,博士生,讲师,主要从事中国现代政治史研究。 E-mail:zhudongbei2016@aliyun.com

K265;C912

A

1673-9779(2016)04-0001-09

朱东北,阙跃平.摇摆的三角连环——国民党治下的工会抗战行动及结构困境[J].2016,17(4):488-496.