昆仑驼帮使命必达

郝沛

经过数天行车颠簸,最终驶入喀喇昆仑山脉深处的一个小村庄—— 新疆叶城县伊力克西合休乡苦鲁勒村。这里的村民主要以畜牧业为主,近几年,随着政府对乔戈里峰地区的不断开放,苦鲁勒村饲养骆驼和驼工向导队伍渐渐兴起。因为从中国境内北坡攀登乔戈里峰使用的交通工具必须依托骆驼来完成,而驼工则成为了村民们一项重要的工作。

事实上,在新疆地区,骆驼自古以来就是非常重要的交通工具。据成书于战国时期的《逸周书》记载,匈奴、月氏等民族所在地区出产的骆驼非常出名。汉代以后,随着丝绸之路的繁荣,西域的骆驼养殖业发展迅速,骆驼数量动辄万计。在丝路重镇,还有专人养殖骆驼,提供给过往旅人和商队使用。

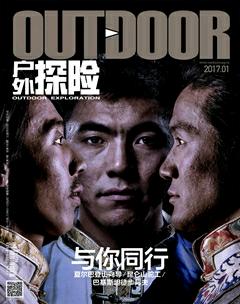

如今,随着公路、铁路和航空运输业的发展,新疆广袤的戈壁沙漠地区早已不再将骆驼作为主要的交通工具。但在自然条件恶劣的喀喇昆仑地区,骆驼运输却萌发出了新的生机。这些柯尔克孜族驼工身处偏僻的喀喇昆仑山脉深处,见过世界上不计其数的著名登山队和登山家,几代人无数次牵着骆驼游弋在往返乔戈里峰崎岖的山路上。

柯尔克孜族驼工在高原极地生存有着丰富的经验。他们能用特殊的口哨指挥骆驼,掌握熟练的技能在骆驼身上捆绑物资,从选择行走路线到观察气象及判断过河的位置,毫不夸张地说,哪里有几条河、哪里是峡谷、哪里有清澈的水源、哪里适合扎营,他们轻车熟路,无不彰显着他们的聪明睿智。

从2008~2012年,四趟喀喇昆仑摄影专题采访,那几位和我相濡以沫的柯尔克孜族驼工向导丹尼尔、阿尤甫、萨拉、托乎纳扎提、阿米尔、吾曼勒、帕拉哈提及生活在苦鲁勒村的乡亲们,给我留下了深刻的印象。他们在高原极地生存那种坚韧的意志、与骆驼的情感留下一幕幕耐人寻味的情景。

昆仑离别情

清晨,我走出昨夜宿营在丹尼尔家的一间小土屋,抬头仰望,天空乌云密布,呼啸的地皮风夹杂着沙土、雪粒弥漫着苦鲁勒村。村里聚齐男女老少30多人,如同过年,非常热闹。成年男子忙着为我们即将出发的驼队捆绑物资,妇女站在一旁等待送行,小孩在忙碌的人群中窜来窜去,我从兜里掏出准备好的糖果分发给孩子们。

这么多老乡还有随行出发的骆驼、毛驴、猎狗汇聚在一起,我端着相机在一旁寻找着可拍的画面,赫然发现一位抱着小孩的少妇坐在地上时不时抹一把脸庞上的泪水,她的身旁还紧紧依偎着一个不到10岁的小男孩,三人一句话都不说,驼队在雪片的飞扬中即将出发。这时,与我同行的托乎纳扎提丢掉手中的骆驼缰绳,拨开送别的人群,快步走到这位抱着孩子的少妇面前,分别在两个孩子的脸蛋上深深地亲吻着,少妇抱着孩子起身,一双含情脉脉蓝色的眼睛直直望着托乎纳扎提。我恍然大悟,原来这是托乎纳扎提年轻的妻子怀着难以割舍的离别深情,为丈夫送行,我被眼前的情景深深感动。

驼队就像一条长龙,浩浩荡荡离开村子,回首眺望,是30多位男女老少挥手送别的身影,我骑着一峰体格较大、性格温顺的骆驼,左摇右晃行走在一条蜿蜒连绵的小道上,路两侧是一丛丛长势茂密的骆驼刺和山上滚下的石头。大概行走了半个小时,苦鲁勒村就被远远抛在驼队后面,我开始与驼工们交谈,询问他们的姓名、有几个孩子、家里饲养了几峰骆驼,他们只能用不流利的汉语和肢体动作回答我。忽然,一辆摩托车的马达声由远而近,萨拉叫停驼队,抓住骆驼缰绳,转过身来向后张望,只见一位穿着红色衣裙的年轻女子,骑着一辆摩托车驶过驼队后停下,随即走到萨拉身边小声嘀咕一会儿,就从衣兜中掏出几盒红河牌香烟塞进萨拉外衣兜里。这个情景被骑在骆驼上居高临下的我,看得清清楚楚。驼队继续前行,那位年轻的女子依然伫立在摩托车旁,目送着牵引驼队的丈夫。隐约可见的红色身影虽已渐渐远离驼队,但仍展示着万绿丛中一点红的景象,我对萨拉说:“羊岗子(意为媳妇)吗?”萨拉笑着点点头。

珍爱骆驼

驼队在山麓洪积扇坡面又行走大约两小时,开始走下河谷,整个河床切割的陡崖足有50米高,河谷里排列着光滑的鹅卵石,骆驼顶着戗风晃悠悠在石头中寻找落脚的缝隙。潺潺的水声、驼工的口哨声和嗖嗖的风声混杂在一起,回荡在河谷。

驼队走到三岔河不足四个小时,年龄稍大的驼工丹尼尔对我说:“呼郎呆到!”(意为睡觉)。看来驼队要在这里宿营过夜。面对头顶高高挂起的太阳,我诧异,怎么才走了几个小时就要睡觉?心想:是不是骆驼按天计算费用,驼工们有意拖延?其实不然,四趟昆仑之行,我知道了一些驼工和骆驼的常识,阿尤甫见我仍然骑在骆驼上显出无奈的样子,做了一个身体下蹲,两腿向外张屈,指指河床中的石头,又指向骆驼并慢慢挪动双脚说:“ 骆驼‘塔什郎!”(意为死亡)。他是用肢体动作向我解释,骆驼长时间行走在石头缝中腿部肌肉会坏死的。

他们迅速解开骆驼上捆绑物资的绳索,卸下驮包,然后把骆驼牵到避风处,一边守着骆驼不让骆驼卧下,一边拾柴点火烧水,为骆驼制作包谷面团。驼工把热水烫好的面团逐个送到骆驼的嘴里,每峰骆驼每天只能享用三个。傍晚,他们又披上棉衣,再点上篝火,守候在骆驼旁长达4个小时,目的就是防止骆驼卧下。起初我想,骆驼行走了一天,咋就不让骆驼卧下歇息呢?后来得知,骆驼在崎岖的山路上经过一天的艰难行走,即刻卧下,会造成腿部肌肉萎缩。只有站足时间,才能自由放行觅草。履行完这些伺候骆驼的程序,才定下心来,简单吃点食物,搭建帐篷。驼工师傅对骆驼关怀备至的一幕幕叫我心生感动。

驼工们要带领驼队翻越“一线天”峡谷最险要的路段,丹尼尔向我做了一个头朝下的姿势,意思是这里比较危险,不能骑骆驼。驼工在几十米高的陡崖下,逐个为骆驼检查捆绑驮包的绳索。随后,我跟着驼队沿峡谷左侧一条Z字形的羊肠小道向山上跋涉,海拔渐渐升高,我踉跄挪动几步就弓下腰,手捂异常闷痛的胸口,大口大口喘气,骆驼也迈着沉重的步伐,气喘吁吁,口吐白沫,一步步向山上攀行,骆驼带起的烟尘弥漫在山谷……丹尼尔、阿尤甫和阿米尔分别伫立在最险要的位置,身后是深不可测的“一线天”峡谷,底层是咆哮湍急的河流。他们犹如战场上的勇士,吹着响亮的口哨,用这种特殊的音符指挥骆驼,这不是一般的口哨声,它传递着主人和骆驼的情感。为了打消骆驼的恐惧,阿尤甫双腿叉开,站在陡崖边沿的石头上,举起双手,拍打着过往骆驼的身体,时不时抚摸一下骆驼的面额。有几峰骆驼还停在阿尤甫身旁,总想让主人多拍几下,不断上下点头,好像在感谢主人的呵护。

我真佩服这些常年生存在喀喇昆仑恶劣环境中的骆驼,每趟出行,身负近百公斤的物资,举步极度缺氧的山路上,经受着难以想象的磨砺。驼队在驼工精心护送下,终于攀上山腰古阶地相对平缓的地段,丹尼尔走在驼队最前面,不断弯腰抱起从山上滚落在小道上的石头,扔在一边,或是用脚把小的石砾踢向两侧,他是害怕锋利的岩石硌痛驼蹄。前方又一条开凿在悬崖绝壁上只能通过一峰骆驼的碎石路面,只见阿米尔转过身来,拽着缰绳,面向骆驼,小心翼翼牵引着骆驼,紧贴崖壁,倒退行走,还不断地把头斜过来,望后续骆驼有无险情。丹尼尔等我跟上后,竖起4个指头,指指骆驼,又指向身体一侧的峡谷说:“塔什郎!”他是在告诉我:这里曾经有4峰骆驼不幸跌入峡谷。

我提着相机跟在骆驼后面哆哆嗦嗦按着快门,感觉两腿发软,尤其是瞥一眼峡谷深渊里哗哗作响的河水,真为整个驼队捏着一把冷汗。直线距离不到3公里的路程,竟然行走两个小时,总算越过这段险隘的境地。

多少年来,不论走到何处摄影,只要遇见高大昂首的骆驼都会称之为“傻骆驼”,其实,四趟喀喇昆仑摄影,我发现这些长期在极地生存的高原骆驼一点都不傻,面对险要的处境,具备难以说清的洞察智慧。

在我第四次前往特拉木坎力冰川之时,在返回第二天的途中,由于气温回升过快,导致河水流量猛增,吾曼勒带领驼队停在河面较宽的岸边,准备涉水过河。面对湍急的河水,吾曼勒挑选一峰体格高大的骆驼作为“领头羊”,这峰骆驼任凭骑在身上的吾曼勒怎样用缰绳抽打,就是原地不动,不断仰头发出愤慨的吼叫,迫不得已,吾曼勒只有牵着骆驼沿着河边向下游另寻过河的位置,这峰骆驼踌躇片刻,终于迈出了前蹄。驼队安全渡河上岸,吾曼勒和帕拉哈提同时走到这峰领头骆驼旁,用手抚摸着它的右眼直摇头,发出心痛的哀叹声,我好奇地问:“骆驼在那个地方为啥不过河?”“水里石头太多。”吾曼勒对我说。吾曼勒又在自己的腰部来回比画这里水很深,而且风趣地说:“骆驼知道呢!”

傍晚,吾曼勒端着一碗融化的盐水,为右眼受伤的骆驼消炎,为自己的过失内疚。而且,每天增加三个包谷面团犒劳这峰骆驼。

剩下几小时的路程就可以回到苦鲁勒村了,我们的驼队在紫外线极强的烈日下,攀上修建在河堤上的盘山道,因路线较长,驼队需要在盘山道上歇息三次,才能到达上面的平台。骆驼明白到家在即,驼蹄踩在山路上步伐明显加快。忽然,走在驼队前面的阿尤甫从毛驴身上跳下,在地上捡起了一个白纱布包裹,里面装着两个馕饼,也不知哪位老乡骑毛驴走亲戚丢失的,阿尤甫掰开馕饼,每人一块,我几口就把它咽进肚里。这时,骑在我前面骆驼上的阿米尔转过身来,把分给他的那份烤馕塞进紧跟身后的骆驼嘴里,这峰骆驼昂着头,香甜甜咀嚼着烤馕,随后,竖起长长的脖子放平伸向阿米尔,在身体一侧点头猛蹭,好像是在对主人表示谢意。

我骑在骆驼上问阿米尔:“家里有几峰骆驼?”他得意地伸出三个指头并指指我骑的这峰骆驼,又拍拍紧跟身后的骆驼和驼队殿后的那峰骆驼。柯尔克孜人以自家饲养骆驼数量多少而感到自豪。

超凡预见

有次翻越天堑阿格勒达坂,下午4时,驼队到达阿格勒达坂北坡,这里海拔4300米,天气突变,呼啸的狂风夹杂着黄豆大的冰雹向我们扑来。夜幕下,忍受着缺氧呼吸的困难,躲在冰冷的被窝里,熬过寒噤的不眠之夜。

翌日清晨,风雪弥漫着阿格勒达坂北坡,气温骤降到-15℃以下,我赶紧增添了几件衣服,高海拔地区最恐惧的病症就是感冒,治疗不及时,就会引发肺水肿。

堆在地上的驮包和炊具淹没在厚厚的积雪下面,“今天能过达坂吗?”我在问自己。只见丹尼尔满身披着雪粒,手提粗绳,准备在骆驼身上捆绑物资,我指向天空问丹尼尔:“走吗?”丹尼尔眯着眼睛指向达坂顶部,用不熟练的汉语说了句:“快快地走。”并用两手做了一个锥体手势,指指南边的手背说:“那边雪没有。”倾泻的雪粒侵扰着卧在地上的骆驼,发出刺耳的嚎叫,低沉浑厚的声音打破了阿格勒达坂北坡的寂静。驼队顶着嗖嗖的风雪,慢慢挪动着沉重的脚步,雪粒打在脸上,像针扎一样刺痛,前面能见度很低,整个驼队行动迟缓,在阴霾中摇摇晃晃走向阿格勒达坂顶部。

海拔接近4800米,呼吸节奏加快。阿格勒达坂是通往乔戈里峰和喀喇昆仑腹地各大冰川的必经天堑。经过4个小时的艰难跋涉,终于登上4820米的阿格勒达坂山巅,积雪很厚,有的坑洼地段足有半米深,我在骆驼上冻得失去感觉,只能让驼工把我从骆驼上扶下。弥漫的大雪袭扰着我们,我与随行的三位驼工站在达坂山巅,感慨万分,随口吟诵:风雪严寒翻达坂,云烟氤氲步履难。山岚飘逸半腰间,昆仑高处不胜寒。

感受着昆仑的凶悍,我踩着厚厚的积雪,深一脚浅一脚跟在驼队后面,为了安全,丹尼尔让我徒步下山。没走多远,雪真停了,太阳似乎想钻出云层,气温悄然回升,浓郁的阴霾依然缠绕着达坂两侧的山体,果然印证了丹尼尔的说法,山这边不下雪。

拍摄迦舒布鲁姆冰川时受尽煎熬,拖着疲惫的身躯,执意让驼工师傅把帐篷扎在海拔4410米、距冰塔林很近的空地上,拍摄起来既能减少体力消耗,又能捕捉到最佳时机。丹尼尔观察四周后,对我摆摆手,嘴里学着风的呼叫声,他的意思是,这个地方风很大,扎营不好。但我还是让驼工卸下物资。驼工帮我把帐篷支好,背了两袋冰块,便牵着骆驼向山下走去,理由是,这里头疼,不能睡觉。

太阳徐徐落下,搭建在冰川前沿的宿营地笼罩在阴影寒风中。夜幕降临,在帐篷里喝了药后,才觉得满身酸痛。深夜,狂风四起,“呜呜”的呼啸声打破睡意,帐篷被疾速的风雪吹得完全变了模样,几乎快贴到我的脸上。急忙打开手电筒,大风已把帐篷窗布吹开,雪粒不断涌进帐篷。穿好棉衣,置身在伸手不见五指的夜幕下,为避免大风把我吹走,只好匍匐在地,慢慢挪动着身体,绕到帐篷背后,重新系好窗布,狂风发出的撕裂声让我惊恐。躺在帐篷里,无法入睡,只能瞪大眼睛忍受着,真懊悔没听驼工的建议。

早晨临行前,托乎那扎提把我扶上骆驼,指向前方的河流,让我抓紧骆驼身上两侧的木棒,我会意地点点头,驼队从三岔河宿营地出发,一条有20米宽的溪流,迫使驼队放慢了脚步。我骑的那峰骆驼在过河时,忽然驼蹄踩滑,左右一晃,还没有挎在身上的相机连同镜头从骆驼身上滑下,我迅速伸手去抓相机,骆驼又一闪,让我来个倒栽葱。此时,骑在毛驴身上的托乎那扎提快速跳下,冲进冰冷的水里,做着举重的姿态,托着我的身子,河水浸湿他的鞋子和裤管,让我躲过一难。

我们的驼队抵达斯坦格尔冰川末端,驼工阿米尔和阿尤甫再三告诫我,冰前面不要去,并做了一个冰要塌的手势。冰塔林前端有一个大约30米高、底部面积约为20平方米的冰柱体,格外醒目。冰柱洁白似玉,由于数年受温度和外力的剥蚀,冰体表面自上而下呈蜂窝状,冰柱顶端融化的形态像是给冰柱戴了顶桂冠,我封她为“玉美人”。袅娜的玉美人亭亭玉立在冰塔中,围绕玉美人从不同的角度为她留影,我目不转睛地仰视着,站在那里一动不动,让我惊愕得忘了呼吸。我被大自然鬼斧神工般的造化所折服。蹊跷的是,当我给她留下最后“尊容”还不到8小时,婀娜多姿的玉美人却在翌日凌晨轰然倒塌。清晨,发现玉美人不见了,我豁然明白,深夜大地都在颤动的响声是玉美人倒了,她好像在等待我这位拍摄昆仑的骄子为她留下最后的倩影。此时,我有一种说不出的悲伤感涌上心头。提着相机,径直走到玉美人倒塌的位置,坍塌的冰块堆砌成一座小山。忽然想起,阿米尔和阿尤甫在白天的嘱咐。

结束拍摄斯坦格尔冰川计划后,准备返回到迦舒布鲁姆冰川末端扎营,前方,山体与冰崖之间形成狭窄的隘口,驼队不论进出,都需趟过淹没骆驼肚皮的冰河,河的西岸就是迦舒布鲁姆冰川末端陡峭的百丈冰崖。

下午4点20分,驼工丹尼尔、阿尤甫面对紧靠河岸一侧陡峻的冰崖,一边用两手圈住嘴巴大声喊叫,一边捡起石块投向冰体,为了试探冰川末端的险情。而后开始过河,驼队安全上岸,停在河岸滩涂的砾石上,不到5分钟,忽然传来“轰隆、轰隆”接连不断的巨响,仿佛大地都在颤动,紧接着,一股寒冷的雾气扑面而来。我们每个人都被眼前突发的情景所震惊,西岸冰体崩塌仍在继续。几千吨倒塌的冰块顷刻间把河道封睹,我真为眼前的一幕惊悸后怕,如果再晚几分钟过河,可能整个驼队全部葬送在万吨冰块下。

我打心里由衷佩服驼工们在极限地区生存中积累的丰富经验。虽然,喀喇昆仑四次专题摄影画上了圆满的句号,那苍茫雄伟的昆仑叠印着来自高原的驼帮身影在驼铃叮当声中,让我心里久久不能平静。