农地产权对劳动力迁移模式的影响机理及实证检验

李 停

(铜陵学院经济学院,安徽 铜陵 244000)

农地产权对劳动力迁移模式的影响机理及实证检验

李 停

(铜陵学院经济学院,安徽 铜陵 244000)

研究目的:像大多数发展中国家一样,中国的城市化也经历了大量农村劳动力向城市迁移的过程。与其他发展中国家不同,中国的外出农民工往返于城乡之间,表现出非永久性迁移特征。本文旨在揭示这种非永久性迁移特征与中国特殊的农地制度安排的内在联系机制。研究方法:通过数值模拟和统计检验,分析农地资产安全性、农地资产变现能力对劳动力迁移模式的影响。研究结果:(1)中国农地归集体所有,承包土地周期性的可能被重新分配,外出务工能导致农民失地,于是农地产权的安全性影响劳动力迁移决策;(2)农地资产的变现能力差影响迁移农户在城镇的安家置业能力,也对劳动力迁移模式产生不可估量的影响。研究结论:当前,要大力推进农地确权工作,让不能移动的土地借力农地流转方式金融创新流动起来,实现劳动力永久性迁移和城乡统筹发展。

土地经济;农地产权;非永久性迁移;感知的农地产权安全性

1 引言

1.1 问题的提出

像大多数发展中国家一样,中国的城市化也表现为大量农村劳动力向城市迁移的空间过程,为过去30年的经济增长提供动力。国家统计局最新公布,2014年外出打工6个月以上的人数已高达2.78亿,约占劳动年龄人口的30.3%。然而,与其他国家劳动力永久性迁移模式不同,中国的城市化进程更多表现出“半城市化”特征,劳动力流动很大程度上表现为往返于城乡间的非永久性迁移[1-2]。国务院发展研究中心对农村劳动力迁移的一项研究表明,只有8.13%的受访农民工计划在迁移地长期定居,2011年举家迁移仅占21%。如何解释劳动力非永久性迁移现象,近年来备受国内外经济理论界关注。

1.2 文献综述

户籍制度是早期对劳动力非永久性迁移现象的标准解释。奠定在户籍制度基础上的公共服务差异和歧视性社会福利是导致农村劳动力难以在城市永久定居,制约城乡统筹发展的重要制度原因[3-4]。但令人费解的是,现阶段中国户籍制度改革基本取向是放宽,二三线城市甚至已经完全放开。按照标准解释,这将有利于劳动力向城镇永久迁移,但观察到的现象却是城乡劳动力非永久性迁移的基本格局没有改变[5]。同时,劳动力非永久性迁移也并非中国特有,一些没有户籍制度管制的发展中国家也曾出现[6-7]。说明户籍制度尚不能完全解释中国农村劳动力非永久性迁移模式,除去户籍制度外,更深层次的原因有待进一步挖掘[5]。

North的新经济史学研究表明,有效率的农地产权制度安排是提高农业劳动生产率、推动剩余劳动力转移,促进二元经济向一元经济转型的重要前提[8]。由此引发学界从农地制度安排寻求对劳动力迁移模式的解释,包括农地使用权的稳定性和安全性。Janvry等对墨西哥的研究发现,土地产权与使用权脱钩能刺激劳动力外出迁移[9]。Rupelle等研究发现,由于中国承包地可能被周期性调整,农民被迫减少外出务工时间以增加土地调整后责任田的数量,导致城乡劳动力不完全迁移[10]。长期居住村外承受较大的失地风险,农地使用权的不稳定性可能会对劳动力迁移行为产生抑制作用[6]。对墨西哥劳动力迁移行为的研究证实了使用权不稳定和迁移行为相关性的存在[7]。

1.3 论文研究思路

从农地产权寻求劳动力非永久性迁移的原因对本文研究有启发意义。中国农地归集体所有,农民仅拥有受限的承包经营权,这种特殊的农地产权安排会通过农地转让权的稳定性和流动性对劳动力迁移行为产生影响。一方面,中国农地确权尚未最终完成,农民拥有的承包经营权受集体经济组织侵犯的事例屡有发生。使农民不敢在城市久居,被迫选择往返于城乡间的非永久性迁移;另一方面,农地作为农民一项重要的资产的权能受限,尤其是抵押、担保权能不充分导致土地资产的变现能力差,影响迁移农户在城市的安家置业能力,最终也会对劳动力迁移模式产生影响。本文旨在揭示这种非永久性迁移特征与中国特殊的农地制度安排的内在联系机制,为促进劳动力永久性迁移、实现城乡统筹发展提供政策新思路。

2 农地产权不完善对劳动力迁移模式的影响机理

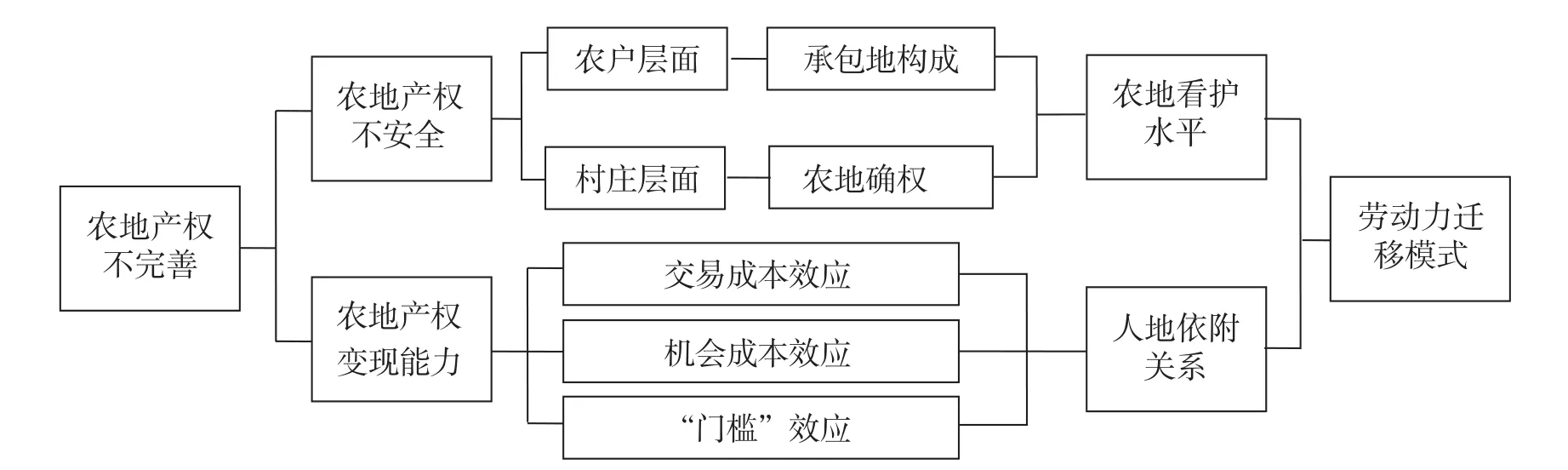

农地产权不完善包括农地产权不安全和变现能力差两层含义,二者有着对劳动力迁移模式不同的影响机制,如图1所示。

2.1 农地产权不安全对劳动力迁移模式的影响

本文所说的农地产权不安全是指承包地可能被周期性的调整,土地调整会在农户层面和村庄层面对劳动力迁移模式产生影响。

图1 农地产权不完善对劳动力迁移模式影响机理Fig.1 The impact mechanism of imperfect farmland property on labor migration pattern

在农户层面上,农户承包地的构成状况会影响劳动力迁移决策。中国农地产权关系复杂,根据承包合同的权利义务关系可分为口粮田和责任田。口粮田一定程度上是社会保障用地,拥有实际上的无限租期,数量上也不会随土地周期性调整改变。相比之下,责任田的租期较短,土地调整时容易被集体经济组织依法收回,与农户对责任田的“看护”程度相关。这种特殊的农地承包制度迫使农民只能选择“离土不离乡”的迁移模式,以此提高对责任田的“看护”水平,降低土地调整时责任田面积减少的概率。据此,口粮田占比可在农户层面上反映农地产权的安全性。口粮田占比越高,农地产权越安全。

在村庄层面,稳定农地产权安全性的根本是推进农村土地承包经营权的确权颁证工作。2013年,中央1号文件明确提出5年内完成农地承包权确权颁证工作,但在实施过程中困难重重。农地确权无疑是“把熟睡的孩子拍醒”,因确权需要四至清楚,大家都要争取最大利益,矛盾自然就凸现出来。从现有农地确权进度来看,前景不容乐观。截止到2014年底,全国农地确权进度最快的浙江省,确权颁证面积也刚过6成。农地确权尚未彻底完成,给集体经济组织土地调整提供空间。农地确权的重要性不仅是解决数亿农民承包地“面积不准、四至不清”的问题,更为重要的是确权后的土地无疑获得了“身份证”。农民再也无需担心进城务工对土地“疏于看护”导致承包地丧失,从根本上保证了农地承包权的稳定性。据此,可使用“农地确权是否完成”作为村庄层面上农地产权不安全的表征。

2.2 农地产权的变现能力对劳动力迁移模式的影响

在土地私有制国家,农民可以自由处置土地,出售、出租或抵押获得一笔进城安家费用,实现农村向城市的永久性迁移[11]。当前中国农地制度下,土地承包权不能流转,承包权的抵押、担保权能和经营范围都有严格限制。真正流转的是农地承包经营权,且流转范围局限在村集体和小组范围内。不完全的农地转让权和变现能力受限二者相互强化,大大降低了农地资产的灵活性和流动性。这种农地产权制度能有效杜绝土地流转过程中的农民失地问题,但却强化了人地依附关系。农民因缺乏在城市安家的“门槛”费用无法永久定居,只能选择往返于城乡之间的非永久性迁移。

具体而言,这种影响通过交易成本效应、机会成本效应和“门槛”效应三种机制来实现。首先,土地转让权不完全降低出租土地对象选择的自由度,提高土地出租交易成本;其次,不完全的农地转让权导致农户承包权的收益权得不到补偿,也增加劳动力迁移到城市的机会成本。机会成本相当于对劳动力迁徙征收迁移税,降低农民永久性迁移的意愿,迫使农民很难放弃土地选择在城市定居[2];最后,农民在城市创业安家需要最低的“门槛”费用。不完全的农地转让权降低了农地的抵押和担保价值,影响农地资产的变现能力。一方面,已经明确承包权是一种用益物权,而当土地二次流转后的经营权是债权还是物权尚没有明确,影响种植大户土地的抵押、担保价值。另一方面,考虑到中国证券市场不发达,商业银行很难将以种植收益担保的债券进行资产证券化获得流动性,也会影响农地资产的抵押、担保权能的实现程度。农地资产的灵活性和流动性差,使得农民无法获得在城市安家创业的“门槛”资金,只能选择往返于城乡之间,在城市非正规部门出卖劳动力,成为城乡统筹发展的掣肘。

3 农地产权不完善与劳动力非永久性迁移:理论模型

Rupelle等在新古典分析框架下,建立两阶段农户最优时间分配决策模型,考查土地产权不安全环境下农户的劳动力迁移模式问题[10]。农户在第一阶段决定务工和务农时间占比,该比值不仅能衡量农户对承包地的守护水平,还能体现劳动力迁移模式,是建模构思精妙之处。Rupelle认为,土地调整前后农户承包地数量是务工时间占比和“集体管理土地”的函数。后者通过虚拟变量反映,如果存在机动田说明土地产权不安全,该虚拟变量取值1,不存在机动田则取值0。理论和经验检验都表明,农地构成对劳动力迁移模式产生实质性影响,尤其是在农地产权不安全的情况下。

Rupelle的建模核心是考察农地产权不安全对劳动力迁移模式的影响。时下,比较农地产权不安全,中国农地产权变现能力差对劳动力迁移模式的影响更大。本部分借鉴Rupelle的建模思路,同时引入反映农地资产安全性和变现能力变量,构建数理经济模型讨论代表性农户的迁移决策问题。模型需阐明农地产权的安全性和流动性对劳动力迁移模式的影响机理,以此构建实证检验的理论基础。

3.1 模型基本框架

考虑包括传统农业和现代非农业部门的城乡二元经济体,农业部门在农村生产,现代非农业部门在城市生产或经营。

(1)代表性农户生命周期分两个阶段,拥有数量L的劳动力资源禀赋。第一阶段,农户决策务农和进城务工时间分配。令农户进城务工时间占比为t,则务农时间占比为1 - t。第二阶段,农户回乡定居从事农业生产活动。t值既能反映农户对承包地的“看护”水平,也能反映劳动力迁移模式,t = 1表示劳动力永久性迁移。

(2)代表性农户期初拥有N1的土地资源,包括口粮田N1G和责任田N1R。其中口粮田不会被集体经济组织重新分配,而责任田有可能在土地重新调整时承包给其他农户,存在农地产权安全的不稳定。以s表示口粮田占承包地总面积的比重,可用来反映农地产权的安全性。显然有0≤s≤1,N1R= sN1,N1R=(1 - s)N1。在村庄层面,农地资产安全性与土地是否确权有关。下文分析中,农地确权使用虚拟变量D表示,D = 0表示没有完成农地确权,D = 1表示已经完成农地确权。

(3)劳动力迁移决策与农地资产的变现能力相关,用农地抵押贷款占农业生产投资比重λ衡量。农业抵押贷款占农业投资比重越高,农地资产的变现能力越强,越容易实现农村劳动力的永久性迁移。

3.2 农户决策的数学规划过程

第一阶段,农户决策进城务工时间占比值大小。以w表示不变的城市非正规部门的工资水平,农户收入是农业收入Y1和务工收入之和,它是t的函数。

第二阶段,农户全部劳动时间用于农业生产,收入为农业产出F(N2,L)。土地面积仍由口粮田和责任田组成,N2= N2G+ N2R。口粮田在两期保持不变N2G= N1G= sN1,而责任田在两期间可能会出现增减,数量与农地的“看护”水平和农地资产的变现能力相关。定义责任田调整函数f(λ,(1 - t)L),它是变量λ和t的函数,满足f'1>0、f'2>0。于是,第二阶段责任田面积为f(·)= f(·)(1 - s)N1,该阶段农户收入为:

对农户而言,选择最优的进城务工时间比t*,使跨期收入最大化。假设农户在跨期决策中等同看待现在收入和未来收入,利用式(1)和式(2),代表性农户决策的数学规划:

3.3 最优劳动力时间分配

考虑式(3)的内部解0<t*<1的情形,农户最优劳动力时间分配满足一阶条件:

如果农地确权已经完成,加之土地权能充分,有足够的抵押、担保权能,那么农户在第一阶段进城务工的时间长短并不影响第二阶段获得土地数量。借助数学语言可表述为:当D = 1、λ值充分大时, f'2= 0。满足这些条件时,式(4)简化为:

时间资源禀赋一定,城市非正规部门的工资水平是务农的机会成本。式(5)的经济学含义十分明显,最优劳动力时间分配满足等边际原则。当农地产权清晰、权能充分时,t*使农业生产中劳动边际产出F'2等于城市非正规部门的工资水平w。

而当农地确权未完成,或者土地权能不充分时,f'2>0,这无异于对劳动力迁移征收额外的转移税。由式(4)构成可见,该成本在边际上等于农业生产中土地的边际生产力F'1乘以第二阶段责任田数量的增量f'2(1 - s)N1。额外成本的作用类似“楔子”,强化了农民对土地的依附性,成为劳动力永久性迁移的掣肘。

4 农地产权不完善对劳动力迁移模式影响的比较静态分析

式(4)表明最优劳动力迁移时间t*是土地数量N1、农业部门边际产出F'1和F'2、城市非正规部门工资率w,以及通过s和f'2隐含体现的农地产权完善程度的多元函数。

4.1 农地产权安全性对劳动力迁移模式影响的比较静态分析

农地产权安全性对劳动力迁移决策影响表现在土地是否确权、口粮田占土地面积份额s两个方面,前者是村庄层面,后者是在农户层面。

D = 0表明没有完成农地确权,D = 1表明已经完成农地确权,该虚拟变量表征在村庄层面是否存在农地承包权的不稳定。在农户层面,使用口粮田占承包地面积比s表示农地产权的安全性。将s引入到代表性农户的目标函数中:

(1)农地确权完成情形(D = 1)。

农地确权后农户跨期土地数量不变,f(·)=1,目标函数式(6)可简化为:

式(7)中,农户的目标函数不含s,因此最优劳动力迁移时间t*也独立于s,于是有:

式(8)说明农地确权后,口粮田占比s不影响劳动力迁移模式。农地确权保证了承包权不受集体经济组织侵犯,口粮田占比不影响劳动力迁移模式就容易解释了。

(2)农地确权未完成情形(D = 0)。

如果农地确权没有完成,第二期农户能够获得的责任田数量是第一期责任田数量的适当比例,以函数f(·)表示,显然0<f(·)<1。f(·)是农地产权安全性s和农地资产的变现能力λ的函数。农地产权安全性s对劳动力迁移时间t的影响方式可从式(4)对s的全微分中得到。

由于农业生产满足凸性生产技术从而有F"11≤0,又f'2>0、F'1>0,由包络定理可得:

式(10)说明农地确权没有完成时,农地产权越稳定,越容易实现劳动力永久性迁移。

4.2 农地资产变现能力对劳动力迁移模式影响的比较静态分析

农地资产变现能力对劳动力迁移模式影响的比较静态分析,给定口粮田占比s值,需计算∂ t /∂λ符号。可从最优劳动力迁移时间的一阶条件式(4)对变量λ的偏导数中求得,注意到劳动力迁移时间t也是λ的函数:

从式(11)中反解出∂ t*/∂λ,进一步可得:

式(12)中,由凸性生产技术假设,故F"22<0、f"21<0和f"22<0,再加上F'1(·)>0可得本文关键结论:

式(13)表明,土地的抵押、担保权能充分,资产的变现能力越强,能降低农地依附关系,提高劳动力迁移时间,有利于实现劳动力永久性迁移。

5 农地产权不完善对劳动力迁移决策影响:数值模拟和实证检验

本部分就农地产权完善程度对劳动力迁移模式的影响进行数值模拟和实证检验,验证本文主要研究结论。

5.1 数值模拟

农业生产选取Cobb-Douglas生产函数,F(N,L)= eANαLβ。相关参数值选用陈挺等的研究,土地和劳动的产出弹性α = 0.73、β = 0.93,全要素劳动生产率eA= e-27.86[12]。责任田调整函数设定成f(λ,(1 - t)L)= eλ+(1-t)L,满足f'1>0、f'2>0和0<f(·)<1等特征。劳动力和土地资源禀赋标准化为1,城市非正规部门工资水平取值w = 0.5。检验假说如下:

假说1:农地产权安全性对劳动力迁移决策产生影响。农地确权越充分、口粮田占承包地面积比越高,农地产权安全性越有保障,越容易实现劳动力永久性迁移。

假说2:农地抵押、担保权能实现程度对劳动力迁移决策也产生影响。农地资产流动性和灵活性越强,农民对土地的依附关系越低,越容易实现劳动力永久性迁移。

应用Matlab 7.0软件,表1是农地产权不完善对最优劳动力迁移时间的数值模拟结果。第1、2列是当农地确权完成后,以口粮田占比衡量的农地产权的安全性,应用式(7)计算得出最优劳动力迁移时间。农地确权给予承包土地“身份证”,稳定了农户未来预期,故口粮田的多寡不影响劳动力时间分配和迁移模式。第3、4列在农地确权未完成前提下,应用文中式(9)计算的最优劳动力迁移时间。

由模拟结果可见,在农地确权未完成时,农地产权的安全性对劳动力迁移时间有正向影响,验证了假说1的正确性。第5、6列是根据式(11)计算的农地资产变现能力对劳动力迁移模式的影响。模拟结果显示,农地资产流动性和灵活性越强,越容易实现劳动力永久性迁移,验证了假说2的正确性。

表1 数值模拟结果Tab.1 The output of numerical simulation

5.2 实证检验

接下来实证检验农地产权不完善对劳动力迁移模式的影响。由于中国农地确权工作刚刚起步,尚不具备分析其对劳动力迁移模式影响的数据基础。加之统计年鉴中没有农户口粮田占比的微观数据,因此农地产权不完善仅从变现能力反映。劳动力迁移情况由农民进城务工时间占比反映,可通过农村居民工资性收入占可支配收入比替代。目前农商行是开展农业抵押融资业务的主体,选用农地抵押贷款业务量占农业贷款总量比是衡量土地融资变现能力较好的替代指标。

图2是2015年31个省份的农地融资能力和劳动力迁移数量变动折线图。各省份农村居民收入及构成数据来源于2015年中国统计年鉴,农地抵押贷款和农业贷款总量来源于各省农商行网站。

图2 农地融资变现能力与劳动力迁移数量变动折线图Fig.2 Line & symbol of farmland asset cash-ability and number of labor transfer

从图2直观上看,农地融资变现能力与劳动力迁移数量有相同的变动步调,二者变动趋势相同。皮尔逊相关性检验表明。农地融资变现能力与劳动力迁移数量相关系数高达0.856,且能通过1%的显著性水平检验,验证了本文主要结论。

6 政策启示

过往研究将中国城乡劳动力非永久性迁移现象的原因归咎为户籍制度的体制性障碍。该观点无法解释伴随着户籍制度逐步放宽,但劳动力迁移模式没有从根本上改变的事实。

最近,国内外学术界开始关注农地产权对劳动力迁移决策的影响。Ma等区分了法律上和农户“感知”的农地产权安全,发现当土地出租市场发育成熟时,对土地未来调整预期和土地证在捍卫农地产权中的重要性对劳动力迁移都产生重要影响。而当土地出租市场发育不成熟时,两种效应都不显著[13]。Ma等还发现农地产权安全性会通过收入效应,减轻城乡劳动力迁移时的“信贷约束”。在发展中国家,墨西哥实行十分独特的农地制度,即以土地积极使用为基础的私有制度。农户作为土地所有者对农地的安全以积极使用为前提,任何土地闲置超过2年将被无偿授予其他受益人。这种农地制度限制了劳动力的空间最优配置过程。1993—2006年,墨西哥政府推动了“土地产权与土地使用脱钩项目”。Janvry等研究发现,通过确权将土地产权和积极使用脱钩,可增加农户迁移28%的可能性[9]。结合本文结论,这两项代表性研究对通过土地权利的确定和流转实现劳动力永久性迁移有一定的启示意义。

(1)大力推进农地确权工作,建立“所有权、承包权和经营权”三权分置的新型农地产权制度,进一步完善农村土地权能和权益关系。《土地管理法》和《农村土地承包法》仅是在法律意义上明确了农户承包权,但要想演变成Ma所说的农户“感知”的农地产权安全,还需要解决“面积不准、四至不清”的问题。农地确权无疑是给予土地身份证,农民无需担心离土时间太长而有失地的风险,有利于稳定农民的预期,增强感知意义上的农地产权安全。

同时,要建立健全农村产权流转交易体系,完善农地转让、转租市场,才能理顺农地产权安全性对劳动力迁移模式的影响机制,实现劳动力永久性迁移。当前,中国农地确权工作已进入疑难纵深,也正是各种矛盾交错之际。要抛开“把睡熟的孩子拍醒”的顾虑,抓紧抓实农地承包经营权的确权登记工作。

(2)农村劳动力永久性迁移涉及城市就业、生活安置方式等多个方面,但最主要的因素还是农村土地权利的确定和流转。要想实现劳动力城乡永久性迁移,农地流转不仅要解决适度规模经营问题,还要克服金融约束解决农民进城安家置业的资金。Ma等认为农地产权安全性会通过收入效应,减轻城乡劳动力迁移时的“信贷约束”。Janvry等也发现土地颁证后通过土地流转吸引社区外资金,有助于克服流动性约束实现永久迁移。

农地流转方式的金融创新既可实现规模经营,也可增强土地资产的融资变现能力,有助于实现劳动力永久性迁移。农民对土地的高度依附性是导致贫困和“半城市化”现象的重要根源。如何盘活农地这一重要资产,让不能移动的土地通过流转方式金融创新流动起来,必将成为中国新一轮农地制度改革的关键。土地信托和农地证券化等农地流转方式的金融创新,可实现土地产权的货币化,使农民对土地从有形占有转变成价值形态的无形占有,把农户从土地的依附关系解放出来。

(3)土地承包权要与户籍制度完全脱钩。尽管十七届三中全会将农村土地承包经营权年限从30年的“长期不变”改为“长久不变”,但承包权与户口挂钩仍是中国部分农村的惯例,降低了农户举家永久性迁移意愿。Janvry等的研究对中国户籍和农地制度改革有一定启发意义,土地承包权要与户籍制度完全脱钩。令人欣喜的是,2016年1月28日,公安部召开电视电话会议,部署公安机关扎实有力推进户籍制度改革,明确提出户口变动要与土地承包权脱钩。

当然,实现劳动力永久性迁移和城乡统筹发展是一项系统性工程,劳动力、资金和土地要素市场上都存在城乡要素的不平等交换问题,需要在公共资源均衡配置体系构建上寻求体制、机制创新。在这里,农地流转方式金融创新处在一个核心位置,可谓是“牵一发而动全局”。当前应以农地流转方式创新为抓手,让不能移动的土地借助金融创新流动起来,由此带动城乡资金、劳动力合理有序流动,形成劳动、资金和土地等要素市场流动的联动机制,实现二元经济向一元经济转变。

(References):

[1] Liang, Z. Patterns of Migration and Occupational Attainment in Contemporary China: 1985-1990[J] . Development and Society,2004,33(2):251 - 274.

[2] 谢冬水. 农地转让权、劳动力迁移与城乡收入差距[J] . 中国经济问题,2014,(1):49 - 59.

[3] 万广华,朱翠平. 中国城市化面临的问题与思考:文献综述[J] . 世界经济文汇,2010,(6):106 - 116.

[4] 刘晓峰,陈钊,陆铭. 社会融合与经济增长:城市化与城市发展的内生政策变迁[J] . 世界经济,2010,(6):60 - 80.

[5] 张富饶,马斌. 农村劳动力迁移为什么没有缩小城乡收入差距[J] . 乡镇经济,2007,(2):54 - 57.

[6] Mullan, M., Grosjean, P., Kontoleon, A. Land Tenure Arrangements and Rural-Urban Migration in China[J] . Environmental Economy & Policy Research Working Papers,2008,39(1):123 - 133.

[7] Valsecchi, M. Land Property Rights and International Migration: Evidence from Mexico[J] . Journal of Development Economics,2014,110(9):276 - 290.

[8] North, D. C. Structure and Change in Economic History[M] . New York: Norton,1981.

[9] Janvry, A. D., Emerick, K., M. Gonzalez-Navarro, Sadoulet, E. Delinking Land Rights from Land Use:Certification and Migration in Mexico[J] . American Economic Review,2015,105(10):3125 - 3149.

[10] Rupelle, M., Deng, Q. H., Li, S. et al. Land Rights Insecurity and Temporary Migration in Rural China[M] . Social Science Electronic Publishing,2010.

[11] Henderson, J. V., Wang, H. G. Urbanization and City Growth: The Role Institutions[J] . Regional Science & Urban Economics,2007,37(3):283 - 313.

[12] 陈挺,陈建华. 中国农业科技进步贡献率的测度及原因分析——基于CD生产函数[J] . 经济数学,2013,(3):46 - 50.

[13] Ma X., Heerink N., Ierland E., et al. Land Tenure Insecurity and Rural-urban Migration in China[J] . Papers in Regional Science,2014,95(2):383 - 406.

(本文责编:王庆日)

Mechanism and Empirical Test of Farmland Property Rights on Labor Migration Pattern

LI Ting

(School of Economy, Tongling University, Tongling 244000, China)

As most other developing countries, China’s urbanization experiences the huge migration outflows from rural areas. The most striking characteristic is that China’s rural migrants keep going back and forth between original villages and destination areas, which displays a non-permanent feature. The purpose of this paper is to reveal how this temporary feature of migration can be interlinked with China’s special farmland property arrangement. Methods employed include numerical simulation and statistical test to analyze how security and liquidity of farmland asset affect the pattern of outmigration. The results show that: 1)As village land ownership remains collective and land use right can be periodically reallocated, individual out-migration can result in deprivation of these rights. So the security of land property rights affects the decision of out-migration; 2)Meanwhile the poor mobility of farmland assets reduces migrants’ settlement capacity in the town, which also has an immeasurable effect on out-migration model. The paper concludes that government should promote farmland rights registration, should enable the fixed land to flow by financial innovation of land transfer means so as to realize the permanent migration and urban-rural integrated development.

land economy; farmland property right; non-permanent migration; perceptions of land tenure security

F301.1

A

1001-8158(2016)11-0013-09

10.11994/zgtdkx.20161205.130706

2016-08-15;

2016-10-02

2015年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“城乡统筹视角下我国农地证券化模式选择和体制创新研究”(15YJA790034)。

李停(1972-),男,安徽池州人,副教授,博士。主要研究方向为产业经济和计量经济。E-mail: liting720427@163.com