珠海市青少年群体亲近自然情况调查及其与心理健康的关系*

陈 晓王 博陈立羽孙长玉

①中国.北京师范大学珠海分校教育学院(广东珠海)519087 E-mail:sechenxiao@bnuz.edu.cn ②北京师范大学珠海分校亲自然教育研究中心(广东珠海) 519087 ③澳门城市大学人文科学社会学院

·论 著·(发展心理)

珠海市青少年群体亲近自然情况调查及其与心理健康的关系*

陈 晓①②王 博①②陈立羽①孙长玉③

①中国.北京师范大学珠海分校教育学院(广东珠海)519087 E-mail:sechenxiao@bnuz.edu.cn ②北京师范大学珠海分校亲自然教育研究中心(广东珠海) 519087 ③澳门城市大学人文科学社会学院

目的:考察珠海市青少年群体亲近自然的情况及其与青少年心理健康的关系。方法:对744名青少年施测自编的亲自然情况调查问卷和长处与困难问卷。结果:①青少年亲近自然活动的次数和时间较少,主要集中于户外徒步、到自然风景区游玩、爬上/登山等活动,而较少进行接近野外的亲自然活动;②青少年与自然互动的活动主要以在居住地附近的花园/公园/绿道进行身体锻炼为主,其次是照顾宠物和种花种菜;③35%和34.3%的青少年表示参加亲自然活动和与自然互动活动时非常开心,并且有37.6%和37.8%的青少年表示非常愿意继续参加此类活动;④青少年认为促使他们亲近自然的主要因素有调节情绪缓解压力,与同伴一起玩耍,锻炼身体等,而阻碍他们亲近自然的主要因素则是学业压力太大,没有朋友组织以及家里舒服喜欢呆在家里;⑤客观的亲近自然活动和自然互动情况与青少年的注意力多动水平呈显著负相关(r亲近自然活动次数=-0.13,r亲近自然活动时间=-0.11,r与自然互动活动次数=-0.11,P均<0.01),但与儿童的亲社会行为存在显著正相关(r亲近自然活动次数=0.11,r与自然互动活动次数=0.12,P均<0.01);⑥青少年对亲自然活动和自然互动活动的主观喜欢程度与情绪症状(r亲近自然活动=-0.11,r与自然互动活动=-0.16,P均<0.01)、品行问题(r亲近自然活动=-0.19,r与自然互动活动=-0.13,P均<0.01)、多动注意力问题(r亲近自然活动=-0.18,r与自然互动活动=-0.17,P均<0.01)和同伴交往问题(r亲近自然活动=-0.12,;r与自然互动活动=-0.14,P均<0.01)存在显著负相关,而与亲社会行为呈显著正相关(r亲近自然活动=0.24,r与自然互动活动=0.21,P均<0.01)。结论:珠海市青少年较少进行亲自然活动,其亲自然活动情况与其消极心理问题存在负相关,而与积极心理健康存在正相关。

青少年;亲自然活动;心理健康;缓解压力

近年来,有关自然对人的积极作用日益引起心理学界的注意[1],大量研究发现,亲近自然对身心健康具有诸多益处,比如缓解压力,降低焦虑,促进积极情绪体验,预防青少年肥胖和近视。亲近自然还能够提高注意力品质和缓解注意缺陷多动症的症状。还有研究发现,亲近自然可以提高亲社会行为和促进邻里关系[1]。James等人考察了2000-2008年间参加美国护士健康研究的108630名女性,比较她们居住地周围的植物与预期死亡率的关系。结果显示,在控制了其他风险因素后,居住地周围有丰富的植物地区的女性相比植物匮乏的女性,在由于呼吸系统疾病而导致死亡的风险上降低34%,而由于癌症而死亡的风险降低13%[2]。而最近两项有关自然积极作用的元分析研究显示,接触自然能够增加积极情绪和降低消极情绪,并且对生理健康的预测作用最为显著[3-4]。

尽管已有的研究显示,亲近自然具有积极作用,但是当代城市中人们的生活方式使得他们很少接触自然。澳大利亚统计局报告显示,成年人每天花在户外的时间少于20分钟,大部分休闲时间都花在视听多媒体上(大约均2小时20分钟),而且这种趋势还在加剧[5]。Hofferth和Sandberg对12岁以下美国青少年的调查显示,他们平均1周花在户外的时间是34分钟,而花在看电视的时间是12小时[6]。另一项调查显示,从1997-2003年9~12岁美国儿童花在户外玩耍的时间下降50%[7]。这种现象日益引起研究者的注意,甚至有学者Louv认为这种与自然缺失连结是一种危机,并称之为“自然缺失症”(nature-deficit disorder)[8-9]。在国内,2012年对北京、上海、广州、西安、合肥等5座城市的5441位小学生的一项调查显示,27.5%的中国儿童周一至周五课后户外活动时间不足1小时,并且71.7%儿童只是在小区附近的空地进行户外活动,户外活动主要是散步(25%),与伙伴一起嬉戏(16.9%),还有跳绳(13.6%)。近年来随着电子产品在低龄人群的普及,可以预期未来我国青少年的户外活动时间只会更少[10]。

青少年是个体身体和心理发育比较迅速的阶段,对青少年身心健康状况及其影响因素的研究一直是心理学界一个重要主题[11-14]。尽管国外已经有不少研究考察青少年亲近自然与其身心健康的关系,但目前国内还没有研究考察中国青少年群体的亲近自然情况及其与青少年身心健康的关系。本研究尝试对珠海市青少年亲近自然的客观情况及其影响因素进行调查,同时调查青少年群体对亲近自然活动的主观评价,最后考察青少年群体亲近自然情况和主观评价与其心理健康的关系。

1 对象与方法

1.1 对象

采用整群随机抽样方法,选取珠海市的3所公立中学(两所高中和1所初中)的学生发放问卷,每个学校随机抽取2~3个班级,共发放问卷800份,有效问卷744份。初中104人,高中640人,男464人,女278人,性别缺失2人,年龄9~19(15.79±1.16)岁,独生子女389人(52.3%),非独生子女340 (45.7%),缺失值:15人(2%)。母亲教育水平:小学及以下5.2%;初中18.3%,高中或中专27.6%,大专或本科39.8%,研究生及以上3.9%,缺失值5.2%。父亲教育水平:小学及以下3%;初中14.0%;高中或中专27.0%;大专或本科41.9%;研究生及以上7.9%;缺失值:6.2%。

1.2 方法

1.2.1 青少年亲自然活动情况调查问卷 该问卷共37个项目,分为两个部分,第一个部分调查青少年参与亲近自然相关活动的情况,这些活动主要体现在投入到自然环境中,以亲近自然、体验自然为主,包括户外徒步、爬山、林地踏青、漂流、户外观星、户外观鸟、到森林中探险等。青少年分别报告在本学期内和上一个暑假他们参与这些活动的次数和总时间(小时)。问卷第二部分调查青少年在居住地或学校及其附近所进行的接触自然的活动,包括在家里种花/菜,参加植树、照顾宠物、在小区花园/公园/绿道进行身体锻炼、到农家乐采摘蔬果等。青少年报告在最近1个月内参与以上活动的次数和时间(小时)。

1.2.2 青少年亲近自然的影响因素调查问卷 该问卷包含2个项目,均为多项选择题,第一个题目要求青少年从提供的16个促进因素中选出5个促进他们亲近自然的最重要因素;第二个题目则要求青少年从提供的16个阻碍因素中选出5个阻碍他们亲近自然的最重要因素。

1.2.3 青少年对亲近自然活动的主观评价 该问卷包含8个项目,青少年分别报告他们对参与问卷一种的两类亲近自然活动的主观感受,采用5点计分方式,评估他们参与此类活动的开心程度、未来继续参加类似活动的意愿、参加活动时的投入程度以及参与活动的收获情况(4点计分方式)。亲自然主观评价分量表内部一致性系数为0.81;与自然互动主观评价分量表内部一致性系数为0.89。

1.2.4 长处与困难问卷(SDQ,学生版)[15]该量表包含25个项目,采用3点计分方式(不符合,有点符合和完全符合),测查儿童青少年的情绪症状、平行问题、多动和注意力问题、同伴交往问题和亲社会行为,前人研究显示该量表具有良好的信效度,各分量表的信度介于0.66~0.77之间[15]。

1.2.5 青少年身体情况和日常生活活动调查问卷该问卷由3个部分组成,第一部分由青少年报告其身高、体重、视力情况及家庭背景信息;第二部分则报告居住地及附近的亲自然环境条件,包括居住地周围是否有步行可到达的公园或植物园,家里是否养植物及数量等。第三部分青少年报告最近1周正常上课时间(周一至周五)和周末的其他课外活动情况,包括看电视、上网、打游戏、玩手机、做作业、参加课外班、锻炼身体时间等。

2 结 果

2.1 青少年身体、课外活动及居住地附近亲自然条件情况

从表1可以看出,参与本次调查的青少年体重情况比较标准,近视的青少年占多数(66.8%),课余时间里青少年看电视、使用电子产品、上网的时间都比较少(均不到1小时),而做作业的时间比较长(3.44小时/天),并且睡眠时间也不足(6.92小时/天)。周末青少年用于看电视、上网和使用电子产品的时间明显比平时要长很多,玩手机和上网时间每天长达3~4小时,而做作业时间比平时有所下降,周末的睡眠时间延长。最后,平时青少年每天用于身体锻炼还不足1小时。

2.2 亲近自然活动情况

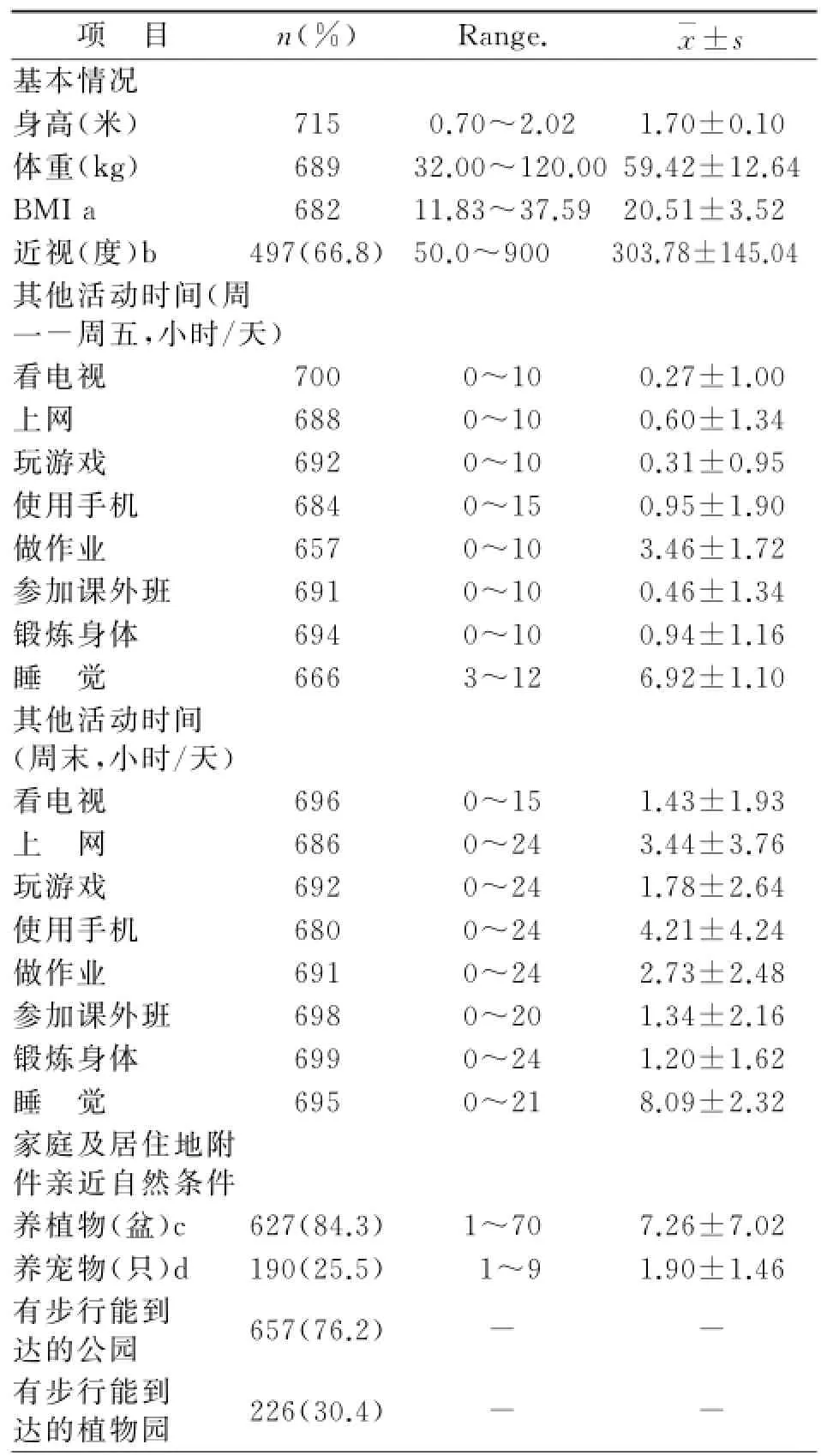

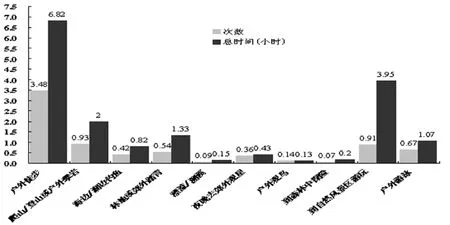

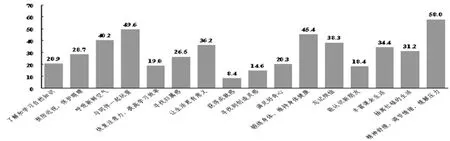

调查结果显示,不管是在本学期中还是上个暑假,青少年群体进行亲自然活动的次数和时间都较少。亲自然活动主要集中于户外徒步、到自然风景区游玩、爬山/登山、林地或郊外踏青和户外游泳这几种比较普通的亲自然活动,而观鸟、森林中探险、溯溪或观星这一类更接近野外自然环境的活动则较少。

2.3 与自然互动活动情况

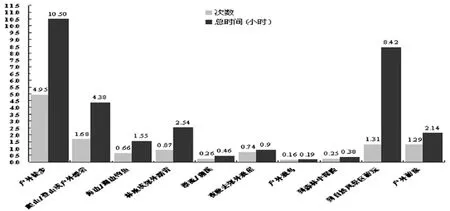

在最近一个月内,青少年参加的与自然互动的活动主要是在居住地附近的花园/公园/绿道进行身体锻炼(散步、踩单车、打球等),其次是照顾宠物和在家里种花种菜。其他类型的活动较少。

2.4 对亲自然活动的主观评价

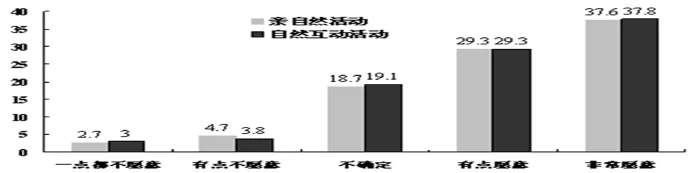

超过半数的青少年表示参与以上两类亲自然活动时的开心程度较高,三分之一以上的青少年表示参与此类活动非常开心(35%和34.3%),而感到非常不开心的只有4.6%和3.1%。在问及未来是否还愿意继续参加此类活动时,超过半数的青少年均表示愿意参加,三分之一以上的青少年表示非常愿意参加(37.6%和37.8%),而表示非常不愿意参加的只有2.7%和3%。

表1 青少年身体、居住地的亲自然条件及其他课外活动描述性统计

图1 本学期亲近自然情况

图2 上一个暑假亲近自然情况

图3 最近1个月进行与自然互动的活动情况

图4 参与亲自然活动和与自然互动活动的开心程度(%)

2.5 亲近自然的促进和阻碍因素

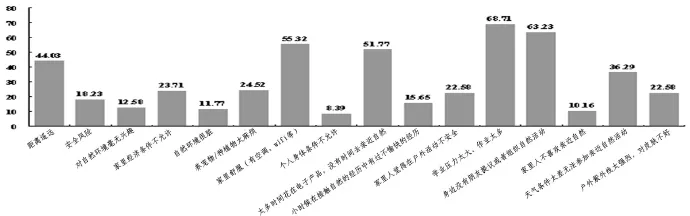

“精神得到舒缓、调节情绪、缓解压力”“与同伴一起玩耍”“锻炼身体,维持身体健康”“呼吸新鲜空气”“忘记烦恼”是青少年认为促使他们亲近自然的5个最主要因素,而“获得成就感”和“在自然中寻找创造灵感,激发创造思维”则被最少提名。从整体上看,青少年对大部分亲近自然有利因素的提名都比较平均,主要集中于亲近自然所带来的比较直观的作用。

图5 继续参与亲自然活动和与自然互动活动的意愿(%)

图6 亲近自然的原因(%)

图7 阻碍亲近自然的因素(%)

“学业压力太大,作业太多”,“身边没有朋友提议或组织自然活动”,“喜欢宅在家里,因为家里舒服(有空调、wifi等)”,“把太多时间花在电子产品(手机、电视、电脑)上,没有时间亲近自然”,“居住环境周围没有自然公园,距离遥远”则是青少年认为阻碍他们亲近自然的5个最主要因素。而最少被提及的因素是“个人身体不允许(如对花粉过敏、对毛过敏、感冒和哮喘等)”“觉得自然环境很脏”“对自然环境毫无兴趣”。从调查结果可以看到阻碍青少年群体亲近自然的主要因素多几种在一些外部因素,如学业压力、没有人组织、家里比较舒服和花太多时间在电子产品上,而不是自身身体条件不允许或对亲自然活动不感兴趣等内部因素。

2.6 亲近自然与青少年身心健康关系

相关分析显示,客观的亲近自然活动和自然互动情况与青少年的注意力多动水平呈显著负相关,但与亲社会行为存在显著正相关。青少年亲近自然的活动次数和时间均与他们对这些活动的喜欢程度呈显著正相关。

表2 各变量的相关(r)

青少年对亲自然活动和自然互动活动的主观喜欢程度与情绪症状、品行问题、多动注意力问题和同伴交往问题存在显著负相关,而与亲社会行为呈显著正相关。

网络游戏手机等使用时间与客观亲近自然情况无关,但与亲近自然、与自然互动的主观喜欢程度呈显著负相关,这说明使用电子产品越多的青少年对亲近自然活动越不喜欢。另外,使用电子产品时间与品行问题、多动注意力存在显著正相关,而与亲社会行为存在负相关。

家里种植植物的数量与青少年的亲自然活动和自然互动活动均存在显著正相关。而家里是否养宠物与亲近自然活动无关,只与自然互动时间有显著正相关。

居住环境附近是否有公园与亲近自然的次数有关,而是否有植物园则与自然互动活动有显著正相关,家庭附近是否有这些自然环境条件与青少年亲近自然和自然互动活动的喜欢程度均呈显著正相关。这说明居住地的自然环境与青少年对亲自然活动的喜欢程度有关。最后,家庭附近有公园或植物园与青少年的亲社会行为存在显著正相关。

年龄与青少年的亲自然情况成显著负相关,这说明随着年龄增长,青少年亲近自然的情况在下降。

3 讨 论

虽然珠海市属于著名的旅游城市,具有非常优越的自然环境条件,但从调查结果可以看到珠海市的青少年群体参与亲近自然的活动还是比较少,并且主要以一般性的游玩为主,而较少进行深层次的野外自然体验活动。而在居住地及附近与自然互动活动中也仅限于在居住地附近的自然环境中进行身体锻炼。该结果与之前有关中国儿童的户外活动调查发现比较一致,前人调查发现71.7%儿童只是在小区附近的空地进行户外活动,并且以散步、与伙伴一起的嬉戏和跳绳为主[10]。

有学者指出,青少年群体缺乏亲近自然的原因可能是(父母)觉得自然环境比较脏或者不安全[8]。但从本次调查来看,青少年自身身体不允许、家人不支持以及自然环境脏或不安全均是较少被提及。而造成青少年群体较少进行亲自然活动的原因有主客观两个方面:客观原因是青少年群体的学业比较重和没有人组织亲自然活动。而主观方面则是青少年群体缺乏亲近自然的动力,他们觉得家里比较舒服,宁愿将大部分时间花在电子产品上。这与本研究对青少年的课余活动调查发现是一致的,因为青少年正常时间都是在学校里学习,而只有在周末才可能有时间走出户外亲近自然的探索。从青少年的周末时间使用调查上可以看到,青少年在周末花费在电子产品的时间比平时要多好几倍,同时青少年群体在电子产品的使用时间与他们对亲自然互动的喜欢程度上呈负相关,也就是说他们花越多时间在电子产品上,他们对亲近自然活动的态度越消极。

Kaplan等人的注意恢复理论认为,亲近自然的一个最主要的作用是对注意力的恢复作用[16]。人们可以通过观看自然景观(比如观看森林或绿色景观的图像)或身处自然之中(比如在树林里徒步)使得他们的有意注意有机会得到恢复,进而会感到自己重新充满能量[17]。后续的研究也发现,亲近自然对ADHD儿童的注意力品质具有改善作用[18-19]。Taylor和Kuo的一项研究发现,ADHD儿童在公园散步后其注意力品质改善效果与处方药哌醋甲酯的效果相当[20]。而本研究的发现青少年的两类亲近自然的活动与他们的多动注意力问题呈显著负相关,这为该观点提供了支持。不仅如此,本研究还发现,青少年群体的亲自然活动情况还与他们的亲社会行为呈显著正相关,这也与前人的发现是一致的,已有研究显示接触自然还能促进人们的亲社会和关注他人的价值取向,从而使他们变得更有爱心[21],降低攻击和暴力行为[22],促进合作行为和环保行为[23]。最后本研究还发现,青少年群体对亲自然活动的主观喜欢程度与消极心理行为问题均呈显著负相关,而与亲社会行为呈显著正相关。综合以上结果可以看出,说明不管是客观的亲自然活动还是对亲自然活动的主观评价均与他们的身心健康存在明显关系。

此外,本研究还发现青少年的电子产品使用时间与品行问题、注意力多动存在显著正相关,而与亲社会行为呈显著负相关。这说明电子相关产品的使用时间越长,其心理问题健康水平越低。这与前人有关网络/手机/游戏成瘾与青少年的心理健康关系的研究发现是一致的[24-25]。

本研究还存在一些问题有待解决。首先本研究选择的对象均为珠海市市区的中学,且以高中生为主,由于高中生面临比较严重的升学学习压力,他们参与亲近自然的活动机会相对较少,这可能导致本次调查中青少年亲近自然情况比较少,未来的研究可以包含更广的被试群体,甚至可以考察小学生和成年人及老年人的亲近自然的情况。其次,本研究采用调查问卷的方式,虽然该调查问卷能够比较直接反映青少年接触自然客观情况,但是目前国内仍然缺乏有效测量青少年亲近自然的工具,未来的研究可以尝试开发亲自然测量工具并检验其信效度。最后,本研究发现亲自然情况与青少年的心理健康存在一定关系,但是本研究对青少年的心理健康测量只是采用长处与困难量表,未来的研究可以继续考察青少年的亲自然情况与其他心理变量的关系,这将有助于更好地了解亲近自然的积极作用。

(感谢珠海市第一中学附属实验学校孔令玖老师对本研究数据收集工作的帮助)

[1]陈晓,王博,张豹.远离“城嚣”:自然对人的积极作用、理论及其应用[J].心理科学进展,2016,24(2):270-281

[2]James P,Hart J E,Banay R F,et al.Exposure to greenness and mortality in a nationwide prospective cohort study of women.[J]. Environmental Health Perspectives,2016,124(9):1344-1352

[3]Mcmahan E A,Estes D.The effect of contact with natural environments on positive and negative affect:A meta-analysis[J]. Journal of Positive Psychology,2015,10(6):507-519

[4]Haluza D,Schonbauer R,Cervinka R.Green perspectives for public health:A narrative review on the physiological effects of experiencing outdoor nature[J].International Journal of Environmental Research&Public Health,2014,11(5):5445-5461

[5]Australian Bureau of Statistics.Sports and physical recreation:A statistical overview,Australia,2012,2012,Canberra:Australian Bureau of Statistics

[6]Hofferth S L,Sandberg J F.How American children spend their time[J].Journal of Marriage and Family,2001,63(2):295-308

[7]St George D.Lost in the great indoors.The Washington Post, 2007

[8]Louv,R.(2008).Last child in the woods:Saving our children from nature-deficit disorder.Algonquin Books,2008

[9]Louv R.Children and nature-deficit disorder[J].Countryside Recreation,2009,19(4):3-5

[10]中国儿童中心.中国城市儿童户外活动蓝皮书[OL].2012-06-01,http://learning.sohu.com/20120601/n344615510.shtml

[11]陈永进,卢康健,巫田森,等.重庆市农村青少年心理健康状况调查研究[J].中国健康心理学杂志,2010,18(5):615-618

[12]张晓娟.儿童青少年心理健康状况及其影响因素[J].中国健康心理学杂志,2013,21(6):959-961

[13]姜哲,杨丽英,刘玉路,等.家庭生活模式与青少年心理健康的关系[J].中国健康心理学杂志,2012,20(2):230-232

[14]龚文进,方欣,陆绮君,等.出生次序对青少年心理健康的影响[J].中国健康心理学杂志,2012,20(9):1389-1391

[15]寇建华,杜亚松,夏黎明.长处和困难问卷(学生版)上海常模的制订[J].中国健康心理学杂志,2007,15(1):3-5

[16]Kaplan R,Kaplan S.The experience of nature:A psychological perspective.CUP Archive,1989

[17]Kaplan S,Talbot J F.Psychological benefits of a wilderness experience.In Behavior and the natural environment[M].Springer US,1983:163-203

[18]Taylor A F,Kuo F E,Sullivan W C.Coping with ADD the surprising connection to green play settings[J].Environment and Behavior,2001,33(1):54-77

[19]Kuo F E,Taylor A F.A potential natural treatment for attention -deficit/hyperactivity disorder:Evidence from a national study [J].American Journal of Public Health,2004,94(9):1580-1586

[20]Taylor A F,Kuo F E.Children with attention deficits concentrate better after walk in the park[J].Journal of Attention Disorders,2009,12(5):402-409

[21]Weinstein N,Przybylski A K,Ryan R M.Can nature make us more caring?Effects of immersion in nature on intrinsic aspirations and generosity[J].Personality and Social Psychology Bulletin,2009,35(10):1315-1329

[22]Kuo F E,Sullivan W C.Aggression and violence in the inner city effects of environment via mental fatigue[J].Environment and Behavior,2001,33(4):543-571

[23]Zelenski J M,Dopko R L,Capaldi C A.Cooperation is in our nature:Nature exposure may promote cooperative and environmentally sustainable behavior[J].Journal of Environmental Psychology,2015,42:24-31

[24]吴春华,张亮,谢守付,等.初中生网络使用与心理健康状况关系的研究[J].中国健康心理学杂志,2010,18(2):221-222

[25]黄乔蓉,范庆瑜,曾延风,等.大学生手机上网依赖与心理健康状况和人格特征关系[J].中国健康心理学杂志,2014,22(4):634-636

Go into Nature:Survey of Zhuhai Adolescents’Exposure to Nature and Its Relationship with Mental Health

CHEN Xiao,WANG Bo,CHEN Liyu,et al

School of Education,Beijing Normal University Zhuhai Campus,Zhuhai519087,China

Objective:To investigate Zhuhai adolescents’exposure to nature and its relationship to adolescents’mental health.Methods:Seven hundred and forty-four adolescents were administered with exposure to nature questionnaire and Strength and Difficulties Questionnaire(SDQ).Results:①Adolescents were less likely to engage in pro -natural activities.Outdoor hiking,natural scenic spot visiting,mountain climbing were the pro-natural activities they engaged most.They were least likely to engage in wilderness exploration;②Adolescents were most likely to engage in natural interaction activities such as doing physical exercise in garden/park/greenway near home,or taking care of pet or planting flowers and growing vegetables at home;③35%and 34.3%adolescents reported very happy during pro-natural activities and natural interaction activities.37.6%and 34.3%reported most likely to participate such activities in the future;④Adolescents rated emotion calming,stress relieving,playing with mates and physical exercising as the main stimulus to go into nature.They rated academic stress,no activity organization,and feeling comfortable at home as the most obstructing factors;⑤Adolescents’level of pro-natural activities and natural interaction activities participation correlated with their hyperactivity-inattention negatively(r-0.13,-0.11,-0.11;P<0.01)while correlated with their prosocial behaviour positively(r=0.11,P<0.01,0.12;P<0.01);⑥Adolescents enjoyment of the pro-natural activities and natural interaction activities correlated negatively with emotional symp-toms(r=-0.11,-0.16;P<0.01),conduct problems(r=-0.19,-0.13;P<0.01),hyperactivity-inattention(r=-0.18,-0.17;P<0.01),peer problems(r=-0.12,-0.14;P<0.01)while correlated positively with prosocial behavior(r=0.24,0.21;P<0.01).Conclusion:Adolescents in Zhuhai rarely engage in pro-natural activities.The level of pronatural activities engagement correlates negatively with their negative mental outcomes while positively with their positive mental outcomes.

Adolescents;Pro-natural activities;Mental health;Stress relieving

R395.6,B844.2

A

1005-1252(2017)02-0307-08

10.13342/j.cnki.cjhp.2017.02.039

2016-11-17)

http://www.cjhp.com.cn/

国家体育总局登山运动管理中心2015-2017重点课题(编号:CMA2015-A-A03);珠海市哲学社科“十二五”规划2015-2016社科规划课题(编号:2015 YB117)