运动员的心理坚韧性研究:结构模型、影响因素及作用效果

马钰璇,毛梦玲

自Loehr于20世纪80年代在竞技运动领域首次引入心理坚韧性(Mentaltoughness)的概念以来,有关它的研究大量涌现。目前,积极心理学发展方兴未艾,作为与运动成绩密切相关的积极心理学因素之一,心理坚韧性更加成为研究的热门领域。心理坚韧性是指运动员先天遗传或后天培养的重要心理品质,这种心理优势使运动员在压力情境下比对手更能维持自信、专注和判断,从而比竞争对手产生更佳的竞赛表现[1]。近年来有研究表明,心理坚韧性在顺境中亦存在增益作用,心理坚韧性会使运动员更易产生流畅体验,减轻运动倦怠,激发运动动机,以更加积极乐观的态度面对训练和比赛,从而达到更佳的运动表现[2]。本文以既往研究成果为出发点,分析与总结心理坚韧性的理论模型,梳理与整合心理坚韧性的影响因素,以此为基础进行研究展望,提出心理坚韧性的发展新方向。

1 心理坚韧性的结构模型

1.1 Jones等(2007)的三阶模型

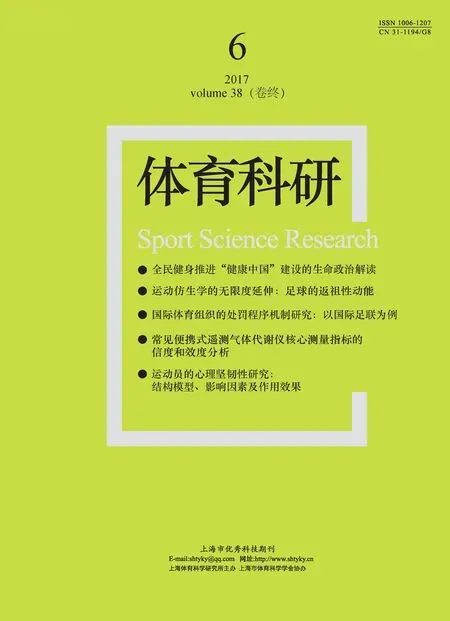

三阶模型由Jones等提出,以精英运动员、教练员和运动心理学家为研究对象。采取质性研究方法,进行焦点访谈、个案访谈和个体评述三阶段研究,探索心理坚韧性的框架(Framework)[3]。该模型认为心理坚韧性分为4个维度,分别为态度/心态、训练、竞赛和赛后。态度/心态指具有心理坚韧性运动员的一般心理特质,其他3个维度以时间为导向,指运动员不同阶段、不同情境下维持心理坚韧性所需的心理技巧和策略。每个维度下都包含相应的次成分,如图1所示。该模型对Jones等归纳的心理坚韧性7个特质做出进一步的探究和拓展,认为心理坚韧性包含30个特质,从属于不同的次成分和维度[4]。

图1 心理坚韧性三阶模型Figure 1 3rdOrder Model of Mental Toughness

该模型全面总结了心理坚韧性特质,进一步精确了其定义,为后续问卷编制、实证者在不同阶段开发和培养心理坚韧性提供了切入点。模型已在后续实证研究中得到验证,并进一步建构出不同项目运动员特定心理坚韧性模型,如Bull等以12名英国精英板球运动员为研究对象,采用焦点小组法,在三阶模型的基础上构造出板球运动的心理坚韧性金字塔模型[5]。

1.2 Daniel等(2009)的个人建构心理学模型

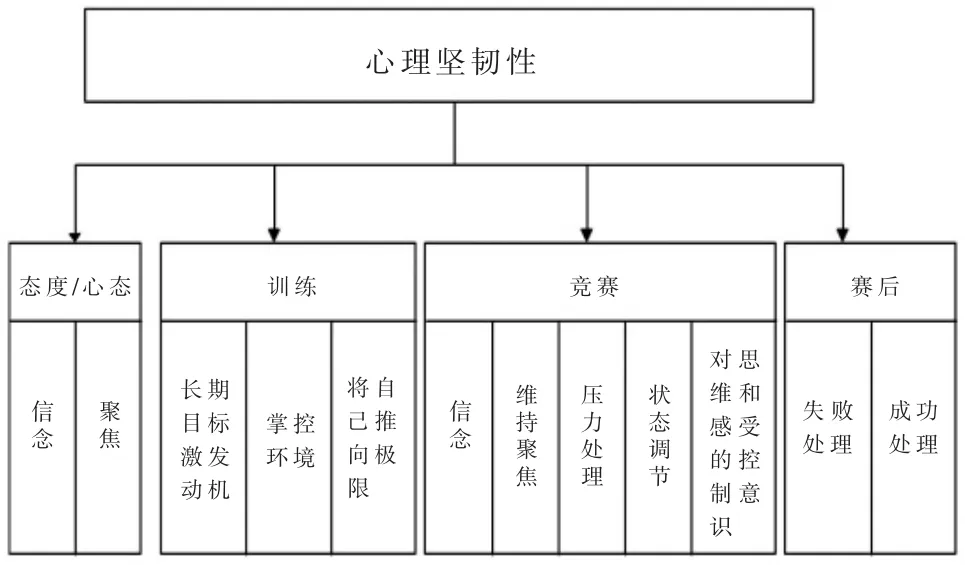

基于凯利的个人建构理论,Daniel等提出了有关心理坚韧性的个人构造心理学模型(见图2)[6]。基于训练、竞赛和日常生活的内外部经验,个体创造出评估和分析环境各种模板,这些模板则称为建构(constructs)。从动态发展的视角来看,该模型将心理坚韧性视作情感、态度、价值、认知的集合体,是在已有的经验上建构的对压力事件理解和行为反应。模型强调压力事件本身是没有意义的,心理坚韧性在运动员新旧经验交互过程中构建,过程则包含评估环境、选择回应事件方式、接收内外部反馈,并根据最终结果与自我目标的对比评估不断进行修正。

该理论模型也在后续实证研究中得到证实,Mallett等对6名英国精英足球运动员、教练及父母进行半结构化访谈,得出心理坚韧性相关特质支持该理论模型,并进一步建构出心理坚韧性特质、环境、行为、认知4个方面[7]。值得注意的是,该研究指出不同情景或事件所需心理坚韧性水平不同,未来研究者以所需高水平心理坚韧性的重大事件作为研究对象,通过实验重现事件,研究心理坚韧性与其他变量的因果关系及作用机制,以期获得更加精确客观的结果。该理论模型丰富了心理坚韧性含义,为后续研究提供了崭新的方向。

图2 Daniel等个人构造心理学模型Figure 2 Psychological Model Constructed by Daniel and Others

1.3 Sorense等(2016)系统路径模型

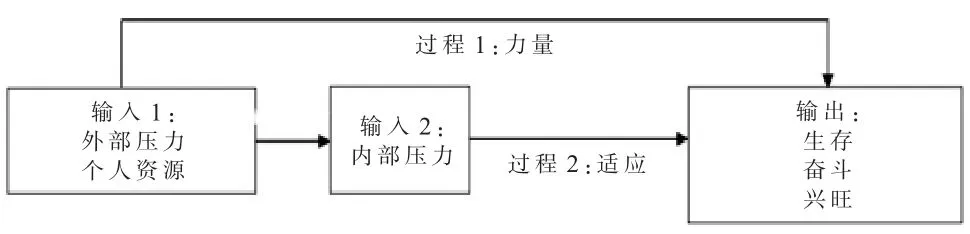

Sorensen[8]等进行了一系列的质性研究,探索心理坚韧性的潜在机制。根据Braun和Clarke[9]主题词演绎分析(Deductive Thematic Analysis)指导原则,将心理坚韧性成分整合为输入、过程、输出3种类别(见图3)。个人在面对外界压力时,需要运用自身资源满足外界需求,达到个人与环境的平衡。因此输入代表个人对压力环境的适应程度,决定个人承受的内外部压力及所需动员的个人资源。过程包含力量和适应两种不同类型,力量反应个体在压力下维持认知的能力、协调情感的功能。适应指在认知和情感范畴内个体对自身弱点的接受和适应程度。输出变量包含生存、奋斗、兴旺3种行为结果。

系统方法模型全面系统地归纳了心理坚韧性特质,并揭示了心理坚韧性的内在作用机制。即据个人对压力环境的适应度(输入),选择合适的路径(过程),以期达到理想的绩效行为(输出)。此前心理坚韧性的理论模型多关注于外部压力,而该模型则将内部压力作为重要的输入变量,并将适应性过程纳入中介变量,避免了绝对化语言(如:不可动摇的信念)对其概念科学化的干扰,有利于理论与实践研究有机结合,为运动员心理坚韧性的培养提供更加完善的理论基础。

图3 Sorense等系统路径模型Figure 3 System Path Model Formed by Sorense and Others

1.4 Anthony等(2016)的生态系统模型

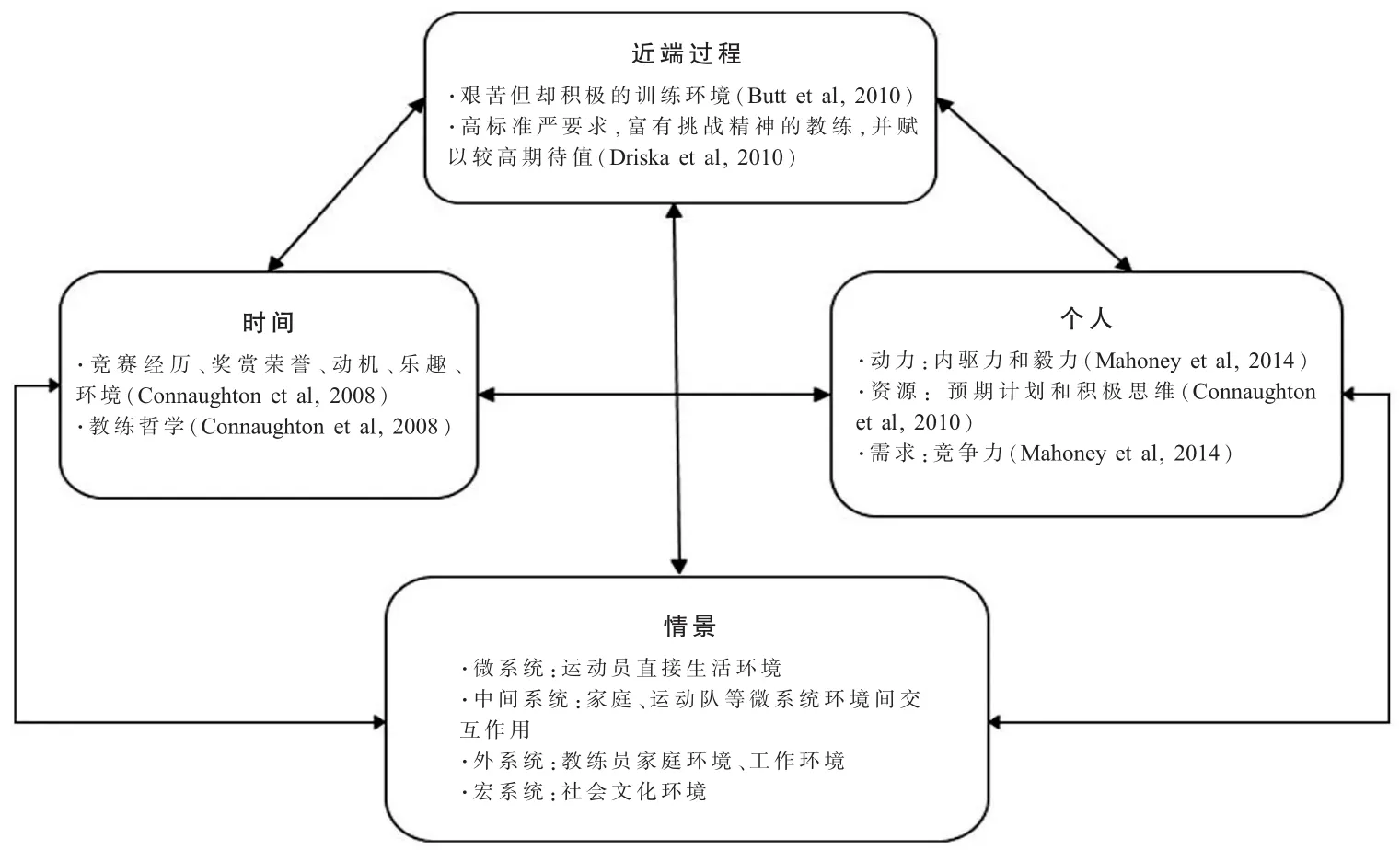

Anthony等在回顾大量有关心理坚韧性研究基础上,提出了心理坚韧性的生态系统(PPCT)模型(见图4)[10],该模型基于Bronfenbrenner等提出用以解释个体心理能力发展的生态学模型,模型包含“过程—个人—环境—时间”4个交互环节[11]。而心理坚韧性则是先天遗传、后天环境交互作用的结果,其本质具有动态发展性[12]。其发展环节嵌合于PPCT解释机制中,以上4个维度进一步解释心理坚韧性的内在结构。这种对心理坚韧性发展性定义的理论模型,包含4个重要的定义性特征以及它们之间相互作用的关系。

第一个定义特征是近端过程,被视作心理坚韧性发展的“发动机”,同时也是模型的核心,强调心理坚韧性发展所必须的艰苦但却积极的训练环境,以及父母、朋友、教练对运动员心理坚韧性形成造成的直接影响[13]。

第二个定义特征是个人定义特征,它由聚焦、需求、资源3方面个人特质组成,强调心理坚韧性发展过程中个人主体性作用。个人特征是影响近端过程发展方向及动力的最重要因素,它使近端过程处于压力或逆境中仍能正常运作。

第三个定义特征是情景定义特征,它指个人生存环境背景,包含外观、宏观、中观、微观4个子系统。这4个子系统将运动员层层包裹起来,并且还存在不断的交互作用,对运动员心理坚韧性产生持久而稳定的影响。

第四个定义特征是时间定义特征,它包含3个继时性水平,即微观时间、中间时间和宏时间。时间维度贯穿运动员发展全程,强调运动员的过去经历、当前事件、未来预期对心理坚韧性的塑造都应纳入考虑,说明运动员职业生涯中的重大事件是心理坚韧性发展的必要条件。

该模型强调了心理坚韧性发展的多维性、动态性、持续性,超越以往静态、单维的观念。它将心理坚韧性发展置于更加广阔的背景中,强调运动员个体对环境的日渐适应性,及各种复杂因素对心理坚韧性形成的交互作用[14]。将心理坚韧性从过分关注环境的窠臼中解救出来,将环境与遗传因素置于等同地位,使我们更加全面地认识心理坚韧性的发展。该模型为未来的实证研究提供系统性的指导框架,将心理坚韧性视为多资源整合体,为其本质与结构的研究提供了崭新的视角。

图4 Anthony等的生态系统模型Figure 4 Ecosystem Model constructed by Anthony and Others

2 心理坚韧性的影响因素

2.1 人口统计学变量

研究表明,年龄、性别等因素将会对心理坚韧性产生影响。Clough等研究发现,男性运动员心理坚韧性水平高于女性[15]。Nicholls等的研究也支持了该结论,并进一步指出在心理坚韧性的承诺、控制情绪、控制生活、自信4个分量表的得分均高于女性[16]。针对造成这种差异的主要原因,目前已有研究主要给出以下两种解释。其一是由于这可能是由于男性运动员更加自信[17],而自信是心理坚韧性的重要因素之一。另一种解释认为可能由于男女在压力情境下应对方式的差异。Andrews等研究表明男运动员更多地使用问题关注型压力应对策略,而女运动员则更多使用情绪关注型压力应对策略,更多的寻求社会支持,逃避任务,以远离压力,这种应对策略限制了其心理坚韧性的发展[18]。目前对于这方面的研究还较为薄弱,心理坚韧性性别差异的研究无论是基于理论还是应用层面都有重要意义,如可在实践中基于男女性别的不同制定针对性培养方案。性别因素对于心理坚韧性的影响是日后值得关注的方向。

年龄对心理坚韧性也存在影响,Nicholls等研究发现,随年龄增长,心理坚韧性水平呈上升趋势[16]。进一步研究发现,心理坚韧性3个维度的水平均随年龄增长而增加,如与年长运动员相比,小于25岁的运动员对自身影响力抱以质疑态度(低控制);从变故中体验疏离的倾向(低承诺);将机会视作威胁,认为生活一成不变(低挑战);对取得成功的能力缺乏自信(低自信);心理坚韧性与年龄的关系研究具有重要的理论意义,已有研究证明,心理坚韧性在很大程度上亦受个体生活经验影响[19]。换句话说,心理坚韧性既包含遗传因素,也有环境因素。这些发现对心理坚韧性具有重要意义,未来可通过具体的训练计划训练和发展精神韧性。

2.2 教练员行为

关于心理坚韧性与教练员行为的关系,以往多项研究表明,教练员行为对运动员的心理坚韧性的形成和发展具有重要影响。

Thelwell等通过对10名英国精英女子体操运动员进行半结构化访谈,发现教练员对其心理坚韧性的提高起到了增益作用[20]。Gucciardi等以澳大利亚精英足球教练为研究对象,考察他们如何通过促进机制培养运动员心理坚韧性[21]。研究结果表明,教练员—运动员关系(如信任,尊重),教练哲学(如加强对体育理解),训练环境(基于运动员的挑战性),以及教练适应策略(如具体的教练行为)均是培植与发展运动员心理坚韧性的关键。Philippe等研究揭示了在心理坚韧性动态发展过程中教练员角色功能的3个维度:专业知识(如分享相关知识及过去自身经验)、教学指导(如教练及运动心理学家传授相关心理技巧)、发展策略(如与运动员共同商议制定培养策略)[22,23]。

Crust和Azadi对心理坚韧性与教练偏好领导方式进行关系性研究,结果发现心理坚韧性与偏好训练型指导方式呈显著正相关,与偏好社会支持型指导呈负相关。在回归分析中发现,承诺和挑战能显著正向预测偏好指导方式[24]。

Gucciardi[25]等进一步考察了控制教练行为(Controlling Coach Behaviours)、心理坚韧性与兴旺感之间的关系。依据自我决定理论,个体的心理需求分为3种:自主需要(Autonomy)、能力需要(Competence)和归属需要(Relatedness)。控制教练行为作为一种控制激励性风格,指教练员控制奖赏(如:外在奖励或赞美)、有条件的关心(如:保留关心或支持)、威胁恐吓(如:武断权力策略羞辱他人)、过度的个人控制(如:侵入式监控或过分严格的边界)等行为方式。研究发现,控制型教练行为会阻滞个体心理需求满足,削弱运动员自主参与感与对压力情景的控制感,阻抑运动员心理坚韧性发展。

因此,对教练员培训不仅应该强调提高他们的技战术,也应该强调探寻教练员行为最佳效能的途径,通过教练员激发和鼓励等能力,提升运动员心理坚韧性。

2.3 幽默风格

幽默的不同成分以不同方式影响心理健康的不同方面[26],并非所有的幽默方式都对身心健康具有增益作用。Martin等将幽默分为潜在有益和有害幽默风格,有益幽默风格对身心潜在有益,分为亲和型、自强型。有害幽默风格不益于身心健康,分为嘲讽型、自贬型[27]。Veselka等的研究发现,对于积极的幽默方式,即亲和型、自强型与心理坚韧性各成分均显著正相关,而消极的幽默方式,即嘲讽型、自贬型与心理坚韧性呈负相关,这两种相关关系来自于两个变量共同的高阶人格特质[28]。心理坚韧性代表一种亲社会人格倾向,与大五人格模式中开放型、尽责型、外向型、宜人型人格相关联。而消极幽默方式反映了情绪不稳定和社交能力下降,与神经质型人格相关[29],具体而言,那些倾向于采用嘲讽型和自贬型幽默的个体,易于造成他们和他人之间的社会距离,并对自我价值感产生了有害的影响,从而损伤了心理坚韧性水平,而采取积极幽默风格的个体会采取多种途径抵抗逆境和压力,从而形成更高水平的心理坚韧性。从以上研究中,我们不难发现,幽默风格会对心理坚韧性造成显著影响,心理工作者和教练员可采取针对性干预措施,转变运动员思维,以积极的方式面对比赛和训练,营造一种积极愉悦的团队氛围。除此之外,在不同文化背景的影响下,不同国家的运动员拥有不同的幽默风格,针对不同文化背景运动员,讨论分析幽默风格与心理坚韧性的关系与作用机制,也可作为未来研究的方向。

2.4 自我意识

自我意识(Self-awareness)指主体对自我的认识,是对自己的认识和对自己的态度的统一,被定义为一种个体对自己认知、情感、行为自我审查与指导的状态[30]。自我意识包含自我认知、自我体验和自我调控3个子系统。Gucciardi等以青少年澳式足球运动员为研究对象,提出自我意识的发展是心理坚韧性的“助推器”[31]。

Cowden以南非网球运动员为研究对象,进一步揭示了自我意识影响的心理坚韧性的具体成分[32]。结果发现觉察(Insight)与自我反思(Self-reflection)作为自我意识的指标与网球运动员的心理坚韧性呈显著正相关性,即自我意识水平高的运动员善于批判分析与内化过去经验,在压力或逆境中,倾向于采纳更有效的情绪管理与应对策略[33],增强对情绪、注意、行为洞察力和控制感,在此过程中,发展心理坚韧性。

综合以往研究发现,自我意识水平越高与运动员心理坚韧性水平正相关。换言之,在训练与比赛中,教练员或运动心理学工作者可致力于提高运动员的自我觉知与自我体验,形成稳定的角色定位,辩证分析总结以往经验,矫正不良认知,增强对压力或逆境的可控感。

3 作用效果

3.1 运动倦怠

运动倦怠指由于个体资源与环境要求之间的不平衡,运动员出现即时的、短暂的身心紧张反应,当长期难以有效恢复时,压力反应不断积累,并逐渐发展成以情绪/体力耗竭、成就感降低、运动负评价为特征的身心症状和功能失调状态[34]。运动倦怠通常被认为是慢性压力情景的产物,而与压力有关的人格因素也被认为是运动倦怠形成的关键。有研究表明,某些人格特质使运动员更易体验到压力情景,如特质焦虑、神经质等[35]。高心理坚韧性运动员通常将压力视作挑战并非威胁,从而选择合适的应对策略,抑制运动倦怠的产生。Gucciardi和Gordon以板球运动员为研究对象,发现运动倦怠与心理坚韧性呈显著负相关[36]。曾明和刘伟以中国运动员为对象,开展本土化研究,结果也支持了该结论[37]。王斌等进一步研究指出,心理坚韧性对运动员倦怠具有显著的负向预测作用,且应对方式在其中起着部分中介作用[38]。由此,心理坚韧性比积极人格特质更能抑遏运动倦怠的产生(如:勇气、心理弹性等),这归因于心理坚韧性可以针对不同压力源采取不同应对方式,从而提供针对性保护。如Nicholls等发现,心理坚韧性高的运动员更倾向于采用问题导向的应对方式,而非逃避或情绪导向的应对方式。因此,心理坚韧性作为可先天培养或后天发展的人格特质,在实践中体育工作者可针对不同项目,将心理训练与身体训练相结合,制定系统的训练方法发展心理坚韧性,从而缓解运动倦怠的不良影响。

3.2 特质流畅

特质流畅作为一种稳定性人格特质,由Csikszentimihalyi(1990)提出,指可能包含一种自带目的的人格特质(Autotelic Personality),他们受内部动机驱使,外界诱惑对其作用效果很低,他们从活动过程本身获得奖励,比其他人更易体会到流畅状态。通常以人们体会到流畅状态的频次对特质流畅进行量化评估。

Crust和Swann研究发现,心理坚韧性的子成分,如承诺/挑战、自信均可正向预测特质流畅,其中自信被视为最重要的影响因素[39],但该研究尚未揭示特质流畅各维度与心理坚韧性的关系。

Jackman进一步研究指出,心理坚韧性直接影响挑战—技能平衡、清晰的目标、清晰的反馈、高度控制感、全神贯注于当前的任务,间接影响自我意识丧失时间变换和享受体验。特别需要强调的是,挑战—技能平衡被视作流畅特质产生的“黄金法则”,当挑战和技能超过平时水平时,流畅状态发生的可能性增大。具有流畅特质的个体倾向于自主选择具有高度挑战性的目标,而承诺指包含设定高难度目标的能力,及基于高内部动机,对目标自动化的集中指向及失败后对目标的再次聚焦。同样,自信增加个体对技能主观积极的感知评价[40]。因此,心理坚韧性促进流畅特质人格形成。

可见,心理坚韧性帮助运动员流畅状态激活与维持,并促进流畅特质的获得与发展,这可为未来干预性措施提供理论依据,但目前对于两者关系型研究仍处于初步阶段,未来可进一步加深对二者内在作用机制的研究。

3.3 情绪调节策略

情绪调节(Emotion Regulation)指个体用一定的策略,调节和改变自身情绪的过程,在这个过程中,使情绪在主观感受、表情行为、生理反应等方面发生一定的变化[41]。认知重评与表情抑制就是两种常见的情绪调节策略,认知重评指重新诠释情绪引发事件的主观意义,改变情绪反应,从属于原因调节,通常发生在情绪系统的输入环节[42]。表情抑制是指不断努力抑制情绪表达行为,并且被认为是一种较负面的情绪调节策略,它归属于反应调节的范畴,发生于情绪系统已被激活的状态下[43]。

Mutz和Clough研究发现,高心理坚韧性水平的运动员倾向于使用认知重评策略调节自己的情绪,使用表情抑制策略的频率较低。且情绪调节策略中介心理坚韧性与抑郁症状的关系。研究者认为,情绪控制属于心理坚韧性“4C模型”核心维度之一,该维度包括认知重评和表达抑制两个方面。认知重评策略倾向于问题导向型应对方式,而表情抑制则倾向于回避导向型应对。Kaiseler等人也发现,在压力性情境下,心理坚韧性与问题导向应对策略(即减少或消除压力因素)相联系。心理坚韧性高的运动员对个人环境可控感较强,认为自己能力改变和适应压力情景。这与认知重评策略作用机制相似。但该研究尚且处于起步阶段,之前有学者对其作用机制进行研究,未来可将认知因素(如:压力是否可控)纳入研究范畴,也可进一步探究其他情绪调节策略与心理坚韧性的关系,以期获得心理坚韧的运动员使用的情绪管理策略。

4 研究展望

4.1 完善心理坚韧性的研究方法

当前关于心理坚韧性的研究多采用横向研究的方法,探索个变量之间的相关关系。今后可采用纵向研究的方法,探索心理坚韧性的动态发展过程。积极将情景因素纳入研究范围内,在个人与环境的交互作用中,研究心理坚韧性的特质与作用,增加其生态学效度。值得注意的是,目前鲜有研究纵向解释认知、情感、生活重大事件对个体心理坚韧性形成的影响机制。未来研究者可选取一组优秀青少年运动员为对象,追踪研究被试在不同年龄阶段、运动水平心理坚韧性各维度变化,这些信息不仅有利于运动选材,而且可针对不同年龄阶段的运动员制定相应干预措施。

其次,心理坚韧性作为一种稳定的行为特质,也具有状态性的一面。因此,可进行干预性试验,并在此基础上,进行状态心理坚韧性与特质心理坚韧性的研究,探索其区别与联系。为个体心理坚韧性的开发与培养提供思路。

4.2 探究心理坚韧性的神经机制

Horsburgh等以219对成年的单卵和异卵双胞胎为研究对象,探究基因或环境因素对个体心理坚韧性的影响。研究结果表明,个体心理坚韧性差异很大程度上归因于遗传和非共享环境因素,而承诺和控制维度多受后天环境影响。Clough对高、低两组运动员进行对研究发现,高心理坚韧性运动员左额叶的灰质体积更大[44]。大脑的左额叶通常与情景评估、自我监控、战术抉择等认知功能相联系,因此,需将运动员认知特点纳入研究框架,更完整地把握心理坚韧性的模型结构。对心理坚韧性的神经机制研究目前还处于起步阶段,未来可采用功能性近红外技术(fNIRS)、事件相关电位技术(ERP)、虚拟现实(VR)等手段,获取被试在现实情景下被试的生理信息,并将年龄、地区、压力源等信息综合纳入研究范围,深入揭示心理坚韧性与运动行为的内在作用机制。

4.3 关注心理坚韧性的消极作用

大多数研究集中于探究心理坚韧性的积极效应,并将其视作积极心理学变量,但随着研究的深入,其消极作用也逐渐引起学者的注意。Levy等以70名受伤运动员作为研究对象,发现低心理坚韧性运动员临床康复效果优于高心理坚韧性运动员。这是由于高心理坚韧性运动员拥有较高的痛苦忍耐性,他们通常会低估伤病的后果,认为伤病不易复发,致使他们一定程度上不完全遵循医嘱,影响康复的效果。因此,队医在服务伤患时,应针对个体不同心理坚韧性特征,制定不同的康复诊疗方案。

Crust以英国北部大学生为研究对象,探究心理坚韧性与冒险行为相关关系,发现心理坚韧性显著正向预测运动员身体风险态度[45]。因此,根据不同项目运动员涉及心理坚韧性的不同负面影响,对运动员行为进行预测与控制,减少运动损伤的出现。

4.4 进行团体心理坚韧性研究

Jones和Moorhouse指出团体项目运动员心理坚韧性较高的原因,即团体项目运动员拥有强大的集体信念,他们相信团体领导者和每个同伴的能力[46]。运动员的个人目标与团体目标高度统一,高度聚焦于团体目标。即使在压力情景或逆境中,团体成员会得到同伴及教练的支持与指导,从而更好地适应压力,从逆境中更快复原。在未来研究中,一方面进行团体运动项目心理坚韧性的质性研究,以探明其框架结构;另外一方面编制针对集体运动项目的特定心理坚韧性问卷,以增强问卷的信效度和适用性。除此之外,还应该根据各运动项目的特殊性,进行心理坚韧性的开发和培养工作,以提高干预的有效性。

[1]Jones G.,Hanton S.,Connaughton D.A framework of mental toughness in the world's best performers[J].Sport Psychologist,2007,21(21):243-264.

[2]Crust L.,Christian S.The relationship between mental toughness and dispositional flow[J].European Journal of Sport Science,2013,13(2):215-220.

[3]Jones G.,Hanton S.,Connaughton D.A framework of mental toughness in the world's best performers.[J].Sport Psychologist,2007,21(21):243-264.

[4]Graham J.What Is This Thing Called Mental Toughness?An Investigation of Elite Sport Performers[J].Journal of Applied Sport Psychology,2002,14(3):205-218.

[5]Bull S.J.,Shambrook C.J.,James W,et al.Towards anunderstandingofmentaltoughnessineliteEnglishcricketers[J].Journal of Applied Sport Psychology,2005,17(3):209-227.

[6]Daniel F.G.,Sandy G.,James A.Dimmock.Advancing mental toughness research and theory using personal construct psychology[J].International Review of Sport&Exercise Psychology,2009,2(1):54-72

[7]Mallett C.J.Understanding mental toughness in Australian soccer:Perceptions of players,parents,and coaches[J].Journal of Sports Sciences,2010,28(7):699.

[8]Sorensen S.H.What is mental toughness and how does it work.2016.

[9]Braun V.,Clarke V.Using thematic analysis in psychology[J].Qualitative research in psychology,2006,3(2):77-101.

[10]Anthony D.R.,Gucciardi D.F.,Gordon S.A meta-study of qualitative research on mental toughness development[J].International Review of Sport&Exercise Psychology,2016(1):1-31.

[11]Bronfenbrenner U.,Morris P.A.The Bioecological Model of Human Development[M]//Handbook of Child Psychology.John Wiley&Sons,Inc.2006.

[12]Gucciardi D.F.,Jackson B.,Hodge K.,et al.Implicit theories of mental toughness:Relations with cognitive,motivational,and behavioral correlates[J].2015.

[13]Connaughton D.,Hanton S.,Jones G.,et al.Mental toughness research:key issues in this area[J].International Journal of Sport Psychology,2008,39(3):192-204.

[15]Clough P.J.,Earle K.When the going gets tough:a study of the impact of mental toughness on perceived demands[J].Journal of Physiology,2002,469(January):61.

[16]Nicholls A.R.,Polman C.J.,Levy A.R.,et al.Mental toughness in sport:Achievement level,gender,age,experience,and sport type differences[J].Personality&Individual Differences,2009,47(1):73-75.

[17]Vealey R.S.,Campbell J.L.Achievement Goals of Adolescent Figure Skaters:Impact on Self-Confidence,Anxiety,and Performance[J].Journal of Adolescent Research,1988,3(2):227-243.

[18]Andrews S.The role of within-person variability in face processing[J].University of Aberdeen.2014.

[19]Marchant D.C.,Polman C.J.,Clough P.J.,et al.Mental toughness:managerial and age differences[J].Journal of Managerial Psychology,2009,24(5):428-437.

[20]Thelwell R.,Weston N.,Greenlees I.Defining and understanding mental toughness within soccer[J].Journal of Applied Sport Psychology,2005,17(4):326-332.

[21]Gucciardi D.F.,Gordon S.,Dimmock J.A.Development and preliminary validation of a mental toughness inventory for Australian football[J].Psychology of Sport&Exercise,2009,10(1):201-209.

[22]Philippe R.A.,Sagar S.S.,Gerber M.,et al.Players’Perceptions of Coaches’Contributions to their Mental Toughness[J].International Journal of Sports Science&Coaching,2016,10(1).

[23]Gucciardi D.F.,Gordon S.,Dimmock J.A.,et al.Understanding the coach's role in the development of mental toughness:perspectives of elite Australian football coaches[J].Journal of Sports Sciences,2009,27(13):1483-1496.

[24]Crust L.,Azadi K.Leadership preferences of mentally tough athletes[J].Personality&Individual Differences,2009,47(4):326-330.

[25]Gucciardi D.F.,Stamatis A.,Ntoumanis N.Controlling coaching and athlete thriving in elite adolescent netballers:The buffering effect of athletes'mental toughness[J].Journal of Science&Medicine in Sport,2017.

[26]郝霞,岳晓东,七十三,等.中国大学生幽默感之调查与思考[J].内蒙古师范大学学报:哲学社会科学版,2007(S1).

[27]Martin R.A.Laughter:A Scientific Investigation(review)[J].Perspectives in Biology&Medicine,2003,46(1):145-148.

[28]Veselka L.,Schermer J.A.,Martin R.A.,et al.Laughter and resiliency:a behavioral genetic study of humor styles and mental toughness[J].Twin Research&Human Genetics the Official Journal of the International Society for Twin Studies,2010,13(5):442-449.

[29]Horsburgh V.A.,Schermer J.A.,Veselka L.,et al.A behavioural genetic study of mental toughness and personality[J].Personality&Individual Differences,2009,46(2):100-105.

[30]Duval S.,Wicklund R.A.,Fine R.L.Avoidance of objective self-awareness under conditions of high and low intra-self discrepancy[J].A theory of objective self-awareness,1972:15-22.

[31]Gucciardi D.F.,Gordon S.,Dimmock J.A.Development and preliminary validation of a mental toughness inventory for Australian football[J].Psychology of Sport&Exercise,2009,10(1):201-209.

[32]Cowden R.G.,Meyerweitz A.Mental toughness in South African competitive tennis:Biographical and sport participation differences[J].International Journal of Sport&Exercise Psychology,2015,14(2):1-16.

[33]Mayer J.D.,Salovey P.,Caruso D.R.,et al.Emotional Intelligence as a Standard Intelligence[J].Emotion,2001,1(3):232-242.

[34]叶绿,王斌,马红宇,等.运动员倦怠的概念、理论模型及研究展望[J].成都体育学院学报,2016,42(1):83-88.

[35]Goodger K.,Gorely T.,Lavallee D.,et al.Burnout in sport:a systematic review[J].Sport Psychologist,2007,21(2):127-151.

[36]Gucciardi D.F.,Gordon S.Development and preliminary validation of the Cricket Mental Toughness Inventory(CMTI)[J].Journal of Sports Sciences,2009,27(12):1293-1310.

[37]曾明,刘伟.运动员心理疲劳与运动动机的关系:心理坚韧性的中介作用[J].武汉体育学院学报,2013,47(11):76-80.

[38]王斌,叶绿,吴敏,等.心理坚韧性对运动员倦怠的影响:应对方式的中介作用[J].武汉体育学院学报,2014(8):63-68.

[39]Crust L.,Christian S.The relationship between mental toughness and dispositional flow[J].European Journal of Sport Science,2013,13(2):215-220.

[40]Clough P.,Strycharczyk D.,Czwerenko M.,et al.Building Coaching Relation–Mentally Tough&Mentally Sensitive Coachee[J].Coaching Review,2015,1(7):8-41.

[41]黄敏儿,郭德俊.原因调节与反应调节的情绪变化过程[J].心理学报,2002,34(4):371-380.

[42]Ochsner K.N.,Gross J.J.The cognitive control of emotion[J].Trends in Cognitive Sciences,2005,9(5):242-249.

[43]Moore S.A.,Zoellner L.A.,Mollenholt N.Are Expressive Suppression and Cognitive Reappraisal Associated with Stress-Related Symptoms?[J].Behaviour Research&Therapy,2008,46(9):993-1000.

[44]Clough P.J.,Newton S.,Bruen P.,et al.Mental toughness and brain structure[C]//Poster presented at the 16th Annual meeting of the Organisation for Human Brain Mapping,Barcelona,Spain.2010.

[45]Crust L.,Azadi K.Leadership preferences of mentally tough athletes[J].Personality and Individual Differences,2009,47(4):326-330.

[46]Jones J.G.,Moorhouse A.Developing mental toughness:Gold medal strategies for transforming your business performance[M].Spring Hill,2008.