胃肠术后早期肠内营养的临床应用

林振龙 陈龙艳

【摘要】 目的:探析胃肠术后早期肠内营养支持在患者手术治疗中的作用效果。方法:选取笔者所在医院收治的100例胃肠道手术患者,随机分为观察组和对照组,每组50例,其中,观察组患者术后给予早期肠内营养支持,对照组患者术后给予一般的肠外营养支持,观察对比两组患者手术恢复效果。结果:观察组患者肛门排气、排便、饮食恢复时间及住院治疗时间均短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。观察组干预后清蛋白及前清蛋白指数均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:早期肠内营养支持能够有效促进胃肠道手术患者术后肠道功能恢复,提高患者临床治疗效果,具有较为突出的推广应用价值。

【关键词】 胃肠道手术; 早期; 肠内营养支持; 作用效果

doi:10.14033/j.cnki.cfmr.2016.30.013 文献标识码 B 文章编号 1674-6805(2016)30-0023-02

临床中,对胃肠道手术患者实施营养支持,能够有效促进患者胃肠道功能恢复,提升患者治疗效果。结合胃肠道手术患者营养支持开展情况,主要有肠内支持和肠外支持两种方式,其中,肠外支持在临床中已经具有较为广泛的应用,并且取得了较好的作用效果,而早期肠内营养支持由于受传统治疗思想影响,在临床中的推广应用相对较少[1]。针对这种情况,以笔者所在医院胃肠道手术患者术后营养支持情况为例,对其营养支持方式及作用效果进行总结分析,以供临床参考和应用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取笔者所在医院2012年12月-2015年12月收治的100例胃肠道手术患者作为研究对象,将所有患者随机分为观察组和对照组,每组50例。其中,观察组男31例,女19例,患者年龄27~72岁,平均(49.8±12.4)岁,临床检查显示胃癌患者25例,胃十二指肠溃疡患者12例,肠癌患者8例,其他胃肠道疾病患者5例;对照组男29例,女21例,患者年龄29~72岁,平均(49.6±12.1)岁,临床检查显示胃癌患者27例,胃十二指肠溃疡患者13例,肠癌患者5例,其他胃肠道疾病患者5例。两组患者年龄、性别及疾病类型等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准

所选患者均符合胃肠道手术指征,术前患者签署手术同意书。排除存在肝肾功能障碍疾病患者;排除存在肠炎以及胰岛素依赖性糖尿病患者;排除病历资料不全患者。

1.3 方法

两组患者手术治疗期间采用不同方式进行营养支持,以确保患者的手术治疗效果。其中,对照组患者采用肠外营养支持,术后采用周围性静脉输液方式为患者提供营养支持;观察组患者给予早期肠内营养支持干预,具体方式如下。

首先,在手术实施中,对患者进行鼻胃管置入,手术过程中注意将鼻胃管放置超过胃肠吻合口约20 cm,或者将鼻胃管通过幽门放置于十二指肠降部,手术完成后即采用肠内营养输注系统对患者进行营养支持[2]。肠内营养支持主要借助鼻胃管,将糖盐水等营养液通过鼻胃管对患者进行滴入治疗,其中,盐糖水量为200 ml,百分比控制在5%左右,肠内营养支持开始于患者手术完成后24 h以内,术后24 h即可选择肠内营养剂进行肠内营养支持,笔者所在醫院选用的百普素营养液,以第1天500~1000 ml、第2天1000~1500 ml、第3天2000 ml的方式对患者连续进行营养支持治疗1周。肠内营养支持坚持无菌操作,以避免引起患者感染。

1.4 观察指标

胃肠营养支持前后对患者各项血生化指标进行检测分析,同时观察对比两组患者的胃肠道功能恢复情况以及营养支持前后患者各项营养指标变化,对患者术后不良反应发生情况进行统计,以对比其效果。

1.5 统计学处理

采用SPSS 16.0软件进行数据分析处理,计量资料用(x±s)表示,比较用t检验,计数资料以率(%)表示,比较用字2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者胃肠道功能恢复情况及不良反应发生率比较

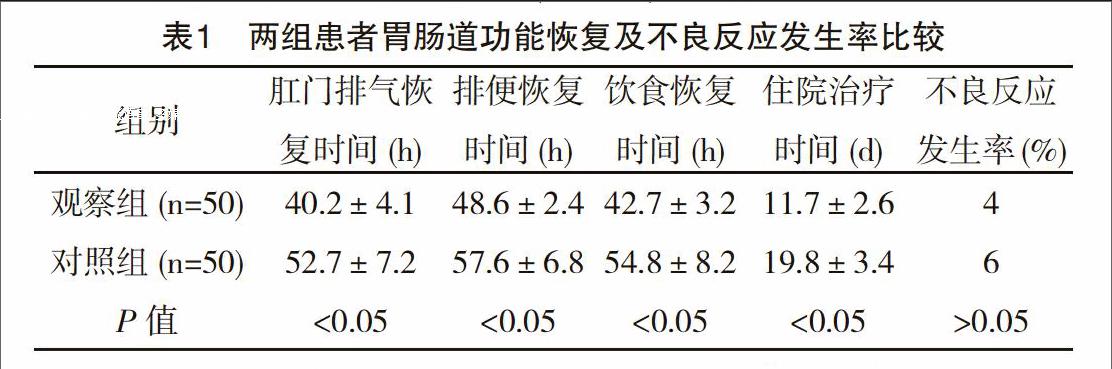

观察组患者肛门排气、排便、饮食恢复时间及住院治疗时间均短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者胃肠道功能恢复及不良反应发生率比较

组别 肛门排气恢复时间(h) 排便恢复时间(h) 饮食恢复时间(h) 住院治疗时间(d) 不良反应发生率(%)

观察组(n=50) 40.2±4.1 48.6±2.4 42.7±3.2 11.7±2.6 4

对照组(n=50) 52.7±7.2 57.6±6.8 54.8±8.2 19.8±3.4 6

P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 >0.05

2.2 两组患者营养支持干预前后各项血生化指标变化情况比较

两组患者营养支持干预前后各血生化指标变化比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.3 两组患者营养支持干预前后各项营养指标变化情况比较

观察组干预后清蛋白及前清蛋白指数分别为(32.24±6.21)g/L和(278.44±56.89)mg/L,均高于干预前的(26.18±5.02)g/L和(213.51±32.17)mg/L;对照组干预后清蛋白及前清蛋白指数分别为(28.12±5.48)g/L和(248.38±58.46)mg/L,高于干预前的(25.33±5.12)g/L和(213.48±29.36)mg/L;观察组干预后清蛋白及前清蛋白指数均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

临床中,营养支持是为确保患者机体营养充足、为患者病症治疗恢复创造有利条件而采取的一项辅助治疗,在临床中具有较为广泛的应用。临床研究显示,对疾病患者采取必要的营养支持干预治疗,不仅能够实现患者营养状况改善,为危重患者创造救治存活机会,同时对增加临床治疗效果,提高患者病症治疗有效率等都有着积极作用和意义[3-4]。

传统治疗中,对胃肠道手术患者多认为患者手术后至肠道功能排气恢复前不能进行营养支持,以免对患者病症治疗恢复造成不利影响,只有在患者肠功能排气恢复后才能够进食少量的流质食物,以满足机体营养需求。针对这种观点,临床有研究证实,患者在开腹手术后数小时内小肠蠕动及消化、吸收功能即可恢复,在这一时期给予患者合理的营养支持不仅不会影响患者胃肠道功能恢复,而且会起到较好病症治疗恢复促进作用。针对这种情况,在笔者所在医院胃肠手术患者营养支持干预中,术后24 h以内即开始早期肠内营养支持,24 h以后就开始采用营养剂对患者实施营养干预支持,结果显示患者胃肠道功能恢复以及住院治疗效果均比较理想,从这一结果也可以看出,临床中对手术患者采取合理的早期营养支持干预,有利于患者胃肠道功能恢复改善,对患者病症治疗有着积极作用和效果。

需要注意的是,在对胃肠手术患者实施早期肠内营养支持时,需要对患者胃肠减压以及腹胀等情况进行严密的监测与观察,对腹胀较为明显且24 h内胃内容物抽取体积超过400 ml的患者,则不宜进行早期肠内营养支持,避免对患者治疗恢复产生不利影响。此外,在通过鼻肠管进行早期肠内营养支持时,最开始的24 h,应每隔2~3小时对患者进行胃抽吸觀察,并结合抽吸情况适当控制患者营养支持量,以避免对患者造成不利影响[5]。最后,早期肠内营养支持过程中还应注意对患者头部进行抬高20°~30°,以避免误吸入或反流情况发生。

总之,早期肠内营养支持能够有效促进胃肠道手术患者术后肠道功能恢复,提高患者临床治疗效果,具有较为突出的推广应用价值。

参考文献

[1]高锋善.早期肠内营养在胃肠术后的临床应用探究[J].中国医药指南,2014,12(20):134-135.

[2]杨洋,林永德,周浩.早期肠内营养在食管癌术后的临床应用[J].中国医药指南,2014,12(29):47-48.

[3]侯辉.胃肠术后早期肠内营养支持治疗的临床应用[J].中华医药学杂志,2003,89(4):62-64.

[4]于东柱.早期肠内营养在胃肠肿瘤术后的临床疗效分析[J].当代医学,2012,18(32):89-90.

[5]文菲,李宇明,林小红.早期肠内营养在胃癌术后的临床应用及护理体会[J].中国医学创新,2013,10(1):157-158.

(收稿日期:2016-06-09)